„Budō“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

→Begriff: Satz zur Budopädagogik entfernt (sehr randständiger Aspekt, der in einem enzyklopädischen Artikel so nicht genannt werden braucht und eher werblich wirkt) |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

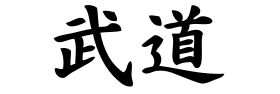

[[Datei:Budo-kanji.svg|miniatur|Kanji der Bedeutung Budō (v.l.n.r.)|280px]] |

[[Datei:Budo-kanji.svg|miniatur|Kanji der Bedeutung Budō (v.l.n.r.)|280px]] |

||

'''Budō''' ([[Japanische Schrift|japanisch]] 武道, deutsch ''Militär-Weg, Kriegskunstweg, Weg des Krieges'') ist der Oberbegriff für alle [[japan]]ischen [[Kampfkunst|Kampfkünste]], also [[Jiu Jitsu]], [[Judo]], [[ |

'''Budō''' ([[Japanische Schrift|japanisch]] 武道, deutsch ''Militär-Weg, Kriegskunstweg, Weg des Krieges'') ist der Oberbegriff für alle [[japan]]ischen [[Kampfkunst|Kampfkünste]], also [[Jiu Jitsu]], [[Judo]], [[Karatedo]], [[Aikidō]], [[Shorinji kempo|Shōrinji Kempō]], [[Sumō]], [[Kendō]] u. a., die – im Gegensatz zu den traditionellen [[Bujutsu]]-Kriegskünsten – außer der Kampftechnik noch eine „innere“ [[Dao|Dō]]-Lehre oder auch -Philosophie enthalten, bzw. weder im Geiste des Sports (Wettkampf, "Gegner", Leistungskonkurrenz) noch im Sinne der Selbstverteidigung (Sieg) ausgebt werden. |

||

Das sino-japanische [[Kanji]] ''Bu'' (武) entspricht dem alt-japanischen ''Takeshi'' und bedeutet „[[Militär]]“ oder „[[krieg]]erisch“. Das Kanji ''Dō'' (道) hat die [[Semantik]] des Wortes „Weg“. Nach einer anderen Deutung setzt sich das Zeichen ''Bu'' aus zwei anderen Schriftzeichen zusammen, die „Waffen anhalten“ bedeuten. |

Das sino-japanische [[Kanji]] ''Bu'' (武) entspricht dem alt-japanischen ''Takeshi'' und bedeutet „[[Militär]]“ oder „[[krieg]]erisch“. Das Kanji ''Dō'' (道) hat die [[Semantik]] des Wortes „Weg“. Nach einer anderen Deutung setzt sich das Zeichen ''Bu'' aus zwei anderen Schriftzeichen zusammen, die „Waffen anhalten“ bedeuten. |

||

| Zeile 11: | Zeile 11: | ||

Während [[Bujutsu]] der Oberbegriff der reinen Kampftechniklehre ist, die die Effizienz nach außen als Priorität hat, ist das Budō eine auf das Innere des Übenden abzielende Tätigkeit. Wie in vielen japanischen Künsten liegt im Budō (als Synonym für Kampf-Kunst) der Sinn eher im „Tun“ als im Ergebnis (wie etwa im [[Kampfsport]]). Es geht vielmehr um einen Prozess, dessen Ergebnis offen und oft auch nebensächlich ist. Insofern ist die falsche Verwendung des Begriffes „Budo-Sport“ ein [[Paradoxon]] und sprachlicher Lapsus. |

Während [[Bujutsu]] der Oberbegriff der reinen Kampftechniklehre ist, die die Effizienz nach außen als Priorität hat, ist das Budō eine auf das Innere des Übenden abzielende Tätigkeit. Wie in vielen japanischen Künsten liegt im Budō (als Synonym für Kampf-Kunst) der Sinn eher im „Tun“ als im Ergebnis (wie etwa im [[Kampfsport]]). Es geht vielmehr um einen Prozess, dessen Ergebnis offen und oft auch nebensächlich ist. Insofern ist die falsche Verwendung des Begriffes „Budo-Sport“ ein [[Paradoxon]] und sprachlicher Lapsus. |

||

Die Begriffe ''Budō'' und ''[[Bushidō]]'' („Weg des Kriegers“) haben auch noch eine übertragene Bedeutung: als Methode zur Selbstverwirklichung und Selbstkontrolle. Die ersten Budō-Systeme sind in der vergleichsweise friedlichen [[Edo-Periode]] (1600–1868) und dann, wie viele Do/[[Dao]]-Künste, auch unter dem wachsenden Einfluß des [[Zen]] entstanden, als die [[Samurai]] keine Kriege mehr führen mussten und sie Zeit für das Üben der Kampf-„Künste“ im Sinne der Selbstschulung hatten. |

Die Begriffe ''Budō'' und ''[[Bushidō]]'' („Weg des Kriegers“) haben auch noch eine übertragene Bedeutung: als Methode zur [[Selbstverwirklichung]] und Selbstkontrolle. Die ersten Budō-Systeme sind in der vergleichsweise friedlichen [[Edo-Periode]] (1600–1868) und dann, wie viele Do/[[Dao]]-Künste, auch unter dem wachsenden Einfluß des [[Zen]] entstanden, als die [[Samurai]] keine Kriege mehr führen mussten und sie Zeit für das Üben der Kampf-„Künste“ im Sinne der Selbstschulung hatten. |

||

== Siehe auch == |

== Siehe auch == |

||

| Zeile 21: | Zeile 21: | ||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

* Andreas F. Albrecht: ''Dôjôkun. Die Ethik des Karate-dô''. Schlatt-books, 2004, ISBN 3-937745-16-5 (Paperback) und ISBN 3-937745-15-7 (Hardcover) |

* Andreas F. Albrecht: ''Dôjôkun. Die Ethik des Karate-dô''. Schlatt-books, 2004, ISBN 3-937745-16-5 (Paperback) und ISBN 3-937745-15-7 (Hardcover) |

||

* David Bender: Sport, Kunst oder Spiritualität? Eine ethnographische Fallstudie zur Rezeption japanischer Budo-Disziplinen in Deutschland; Waxmann 2012, ISBN 978-3-8309-2698-6 |

|||

* Taisen Deshimaru: Zen in den Kampfkünsten Japans; Kristkeitz Verlag, Heidelberg 1986, ISBN-13: 9783921508046; ISBN-10: 3921508045 |

|||

* [[Mabuni Kenei]]: ''Leere Hand – Vom Wesen des Budō-[[Karate]]''. Palisander Verlag, 1. Auflage 2007, ISBN 978-3-938305-05-8 |

* [[Mabuni Kenei]]: ''Leere Hand – Vom Wesen des Budō-[[Karate]]''. Palisander Verlag, 1. Auflage 2007, ISBN 978-3-938305-05-8 |

||

* [[Werner Lind]]: ''Budo. Der geistige Weg der Kampfkünste.'' Nikol, Hamburg 2007, ISBN 3-937872-54-X |

* [[Werner Lind]]: ''Budo. Der geistige Weg der Kampfkünste.'' Nikol, Hamburg 2007, ISBN 3-937872-54-X |

||

{{Normdaten|TYP=s|GND=4008697-5}} |

{{Normdaten|TYP=s|GND=4008697-5}} |

||

Version vom 13. November 2014, 14:45 Uhr

Budō (japanisch 武道, deutsch Militär-Weg, Kriegskunstweg, Weg des Krieges) ist der Oberbegriff für alle japanischen Kampfkünste, also Jiu Jitsu, Judo, Karatedo, Aikidō, Shōrinji Kempō, Sumō, Kendō u. a., die – im Gegensatz zu den traditionellen Bujutsu-Kriegskünsten – außer der Kampftechnik noch eine „innere“ Dō-Lehre oder auch -Philosophie enthalten, bzw. weder im Geiste des Sports (Wettkampf, "Gegner", Leistungskonkurrenz) noch im Sinne der Selbstverteidigung (Sieg) ausgebt werden.

Das sino-japanische Kanji Bu (武) entspricht dem alt-japanischen Takeshi und bedeutet „Militär“ oder „kriegerisch“. Das Kanji Dō (道) hat die Semantik des Wortes „Weg“. Nach einer anderen Deutung setzt sich das Zeichen Bu aus zwei anderen Schriftzeichen zusammen, die „Waffen anhalten“ bedeuten.

Begriff

Während Bujutsu der Oberbegriff der reinen Kampftechniklehre ist, die die Effizienz nach außen als Priorität hat, ist das Budō eine auf das Innere des Übenden abzielende Tätigkeit. Wie in vielen japanischen Künsten liegt im Budō (als Synonym für Kampf-Kunst) der Sinn eher im „Tun“ als im Ergebnis (wie etwa im Kampfsport). Es geht vielmehr um einen Prozess, dessen Ergebnis offen und oft auch nebensächlich ist. Insofern ist die falsche Verwendung des Begriffes „Budo-Sport“ ein Paradoxon und sprachlicher Lapsus.

Die Begriffe Budō und Bushidō („Weg des Kriegers“) haben auch noch eine übertragene Bedeutung: als Methode zur Selbstverwirklichung und Selbstkontrolle. Die ersten Budō-Systeme sind in der vergleichsweise friedlichen Edo-Periode (1600–1868) und dann, wie viele Do/Dao-Künste, auch unter dem wachsenden Einfluß des Zen entstanden, als die Samurai keine Kriege mehr führen mussten und sie Zeit für das Üben der Kampf-„Künste“ im Sinne der Selbstschulung hatten.

Siehe auch

- Wiktionary: Budo – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Budōka

- Mudo

Literatur

- Andreas F. Albrecht: Dôjôkun. Die Ethik des Karate-dô. Schlatt-books, 2004, ISBN 3-937745-16-5 (Paperback) und ISBN 3-937745-15-7 (Hardcover)

- David Bender: Sport, Kunst oder Spiritualität? Eine ethnographische Fallstudie zur Rezeption japanischer Budo-Disziplinen in Deutschland; Waxmann 2012, ISBN 978-3-8309-2698-6

- Taisen Deshimaru: Zen in den Kampfkünsten Japans; Kristkeitz Verlag, Heidelberg 1986, ISBN-13: 9783921508046; ISBN-10: 3921508045

- Mabuni Kenei: Leere Hand – Vom Wesen des Budō-Karate. Palisander Verlag, 1. Auflage 2007, ISBN 978-3-938305-05-8

- Werner Lind: Budo. Der geistige Weg der Kampfkünste. Nikol, Hamburg 2007, ISBN 3-937872-54-X