Gesobau

| GESOBAU AG

| |

|---|---|

| Rechtsform | Aktiengesellschaft |

| Gründung | 1900 |

| Sitz | Berlin, |

| Leitung |

|

| Mitarbeiterzahl | 407 (2019) |

| Umsatz | 290,5 Mio. Euro (2019) |

| Branche | Wohnungswirtschaft und Immobilienwirtschaft |

| Website | www.gesobau.de |

| Stand: 31. Dezember 2019 | |

Die Gesobau AG (Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau; Eigenschreibweise GESOBAU) ist eines von derzeit sechs kommunalen Wohnungsunternehmen in Berlin. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 verwalteten 407 Mitarbeiter 42.390 Wohn- und 726 Gewerbeeinheiten.[1] Zum Bestand zählen u. a. Gründerzeithäuser in Pankow, Plattenbauten in Weißensee sowie Altbauten und Wohnanlagen des frühen 20. Jahrhunderts im Wedding und in Wilmersdorf. Den größten zusammenhängenden Bestand bildet die Großsiedlung Märkisches Viertel mit 20.591 Wohnungen im Bestand.

Geschichte

1900–1918

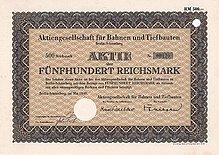

Der Eisenbahnunternehmer Philipp Balke gründete am 25. Mai 1900 die Aktiengesellschaft für Bahnen und Tiefbauten – Vorläufer der heutigen Gesobau AG. Als Kompagnon des Unternehmens Marcks & Balke war Balke seit den 1870er Jahren am Bau und Betrieb von Pferde-Straßenbahnen (in Mainz, Kassel und Erfurt) und Nebenstrecken (wie der Buckower Kleinbahn) beteiligt gewesen.

Erstes Großprojekt der neuen Aktiengesellschaft war nach 1900 der Bau des ersten U-Bahn-Tunnels in Berlin zwischen den Bahnhöfen Nollendorfplatz und Zoologischer Garten. Berlin erhielt damit nach London, Budapest, Glasgow und Paris als fünfte europäische Großstadt eine U-Bahn. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg in Elsaß-Lothringen, wo das Unternehmen u. a. am Bau des Bahnhofs von Metz beteiligt war.

1918–1945

Im Jahr 1917 begann die Aktiengesellschaft für Bahnen und Tiefbauten sich neue Geschäftsfelder zu erschließen: neben Wald- und Holzgeschäften auch durch den Erwerb von Ländereien im Berliner Raum. 1922/1923 erwarb das Unternehmen sieben Altbauten in Schöneberg und übernahm danach die Bauherrenschaft für 37 Mietshäuser im Berliner Norden. Ende der 1920er Jahre war der Umbau von Eisenbahn- zum Immobilienunternehmen abgeschlossen. Ab 1932 verwaltete das Unternehmen 44 Häuser mit rund 500 Wohnungen und 4200 m² unbebautes Land. Neubauten wurden nicht mehr errichtet.

1946–1961

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Bestand der Aktiengesellschaft noch bei 350 Wohnungen. Die Häuser in Schöneberg waren zerstört. 1949 wurde die Aktiengesellschaft für Bahnen und Tiefbauten zur Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau gemeinnützige Aktiengesellschaft (Gesobau) umfirmiert.[2] Zunächst als Tochtergesellschaft der Degewo nahm sie den Wohnungsbau wieder auf. Erstes Großprojekt war 1955 der Bau der Siedlung Schillerhöhe im Wedding. Bis 1961 stieg so der Wohnungsbestand auf 2200 – obwohl die Häuser aus den 1920er Jahren, die jetzt im sowjetischen Sektor lagen, 1952 enteignet worden waren.

1962–1974

Um 1960 schaltete sich der Berliner Senat in die Ausbauplanungen für die unerschlossenen, wild besiedelten Dauerkolonien in Wilhelmsruh ein. Während der Bezirk seit Anfang der 1950er den Bau einer aufgelockerten, grünen Vorstadt anstrebte, setzte der Senat auf eine deutlich dichtere, urbanere Bebauung. 1961 erhöhte das Land das Grundkapital der Gesobau von vorher gut drei auf nun mehr als 15 Millionen Deutsche Mark. So wurde der Ankauf weiterer Grundstücke auf dem Gebiet des späteren Märkischen Viertels möglich. Im Dezember 1962 – gut ein Jahr nach dem Bau der Berliner Mauer – berief Bausenator Rolf Schwedler die GESOBAU zum offiziellen Sanierungsträger des Planungsgebiets Märkisches Viertel. Am 1. Juli 1963 begannen die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt. Elf Jahre später, 1974, wurden am Senftenberger Ring die letzten 81 von insgesamt 16.916 errichteten Wohnungen bezogen. Nach der Übernahme von Wohnungen in der Siedlung Schillerhöhe und dem Bau des Märkischen Viertels weitet die AG 1971 ihren Bestand auch auf Borsigwalde, Tegel und Heiligensee aus.

1975–1989

Ende der 1970er Jahre war auch die Infrastruktur des Märkischen Viertels fertiggestellt. In den folgenden Jahren förderte die Gesobau mit unterschiedlichsten Dienstleistungen den sozialen Zusammenhalt im Viertel. Seit Ende der 1970er erschien die Stadtteilzeitung MV-Express, 1984 wurde der erste Mieterbeirat gewählt, 1985 stellte die Gesobau die erste Gästewohnung vor und bereits seit Anfang der 1980er kümmerte sich das Unternehmen um eine kontinuierliche Verbesserung des Wohnumfeldes im Märkischen Viertel. „Grün statt Beton“ lautete die Devise. Für mehrere zig Millionen Mark wurden Fassaden modernisiert und farblich neu gestaltet, einladende Hauseingänge gebaut, Höfe begrünt, Spielplätze erweitert, Parkplätze und Wege neu geordnet, Mietergärten angelegt. 1985 übernahm die Gesobau als Treuhänder rund 2300 landeseigene Wohnungen in neu ausgewiesenen Sanierungsgebieten im Wedding und modernisierte sie.

1990–2007

Im Jahr 1993 übertrug das Land der Gesobau rund 2000 weitere landeseigene Wohnungen in Tempelhof und Wilmersdorf. 1994 erwarb das Unternehmen vom Land die Geschäftsanteile der WohnBau Pankow mbH, ein gutes Jahr später auch die der Wohnungsbaugesellschaft Weißensee. Die drei Unternehmen wurden unter einem Dach zusammengeführt. 1996 fusionierte die Gesobau mit der Wohnbau Pankow, 1997 mit der WBG Weißensee mbH.

Gleichzeitig standen die 1990er Jahre im Zeichen der Aufgabe, Wohnungen zu privatisieren. Die Gesobau erfüllte diesen Auftrag des Landes durch Direktverkäufe an Mieter, aber auch durch Verkäufe an Zwischenerwerber. Ende der 1990er entstanden – als dritter Weg – auch die ersten Mietergenossenschaften in ehemaligen Beständen der Gesobau: die mAX Wohnungsgenossenschaft im Märkischen Viertel eG und die Vineta 98 Wohnungsgenossenschaft eG in Pankow.

Die Gesobau verkaufte 1998 ihr Tochterunternehmen Gruppe Nord mit dessen Immobilienbestand an die VEBA Immobilien. Ins gleiche Jahr datiert die Gründung der aktiva Haus- und Wohnungseigentumsverwaltung GmbH, die unter dem Dach der Gesobau heute rund 2000 Wohnungen anderer Eigentümer verwaltet.[3]

Seit 2008

Die Gesobau begann 2007 mit der energetischen Modernisierung des Märkischen Viertels (rund 13.000 Wohnungen).

Soziales und ökologisches Engagement

Im Jahr 1990 hat die Gesobau erstmals einen Umweltbeauftragten ins Amt berufen. 1993 erhielt das Unternehmen den Berliner Umweltpreis, 1997 eine Auszeichnung der Umweltschutzorganisation B.A.U.M. Im Januar 2009 unterzeichnete die kommunale Wohnungsgesellschaft das Klimaschutzbündnis des Berliner Senats – und damit eine Selbstverpflichtung zu Reduktionen des CO2-Ausstoßes. 2010 erhielt die Gesobau für die gesamte Unternehmenstätigkeit, deren Schwerpunkt in der integrierten sozial-ökologischen Quartiersentwicklung im Märkischen Viertel liegt, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Deutschlands nachhaltigste Zukunftsstrategien (KMU) sowie den Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft im Bereich Nachhaltigkeit. Alle Geschäftsprozesse werden fortan durch eine nachhaltige Ausrichtung gekennzeichnet. Die Ergebnisse des Nachhaltigkeitsverständnisses im Bereich Klimaschutz und soziales Engagement in der Wohnungswirtschaft hat die Wohnungsgesellschaft erstmals im Dezember 2011 in einem Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert.[4]

Die Gesobau-Stiftung wurde 1998 gegründet, die Senioren- und Jugendarbeit in den Wohngebieten fördert. Im Mai 2006 startete die Gesobau ihr Integrationsprojekt Gut miteinander wohnen. Ziel ist es, den gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten und Netzwerke und Instrumente für ein nachbarschaftliches Miteinander in den Wohnquartieren zu entwickeln. Barbara John, Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, wurde im selben Jahr zur Integrationsbeauftragten des Unternehmens berufen.

Als erstes Wohnungsunternehmen unterzeichnete die Gesobau 2007 die von Bundeskanzlerin Merkel und der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung initiierte Charta der Vielfalt. Im Mai 2007 startete mit der Nachbarschaftsetage im Märkischen Viertel ein Pilotprojekt sozialräumlicher Integration, das in Kooperation mit sozialen Trägern vor Ort realisiert wurde.

Siehe auch

- Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts

- GSW Immobilien

Literatur

- Zu Hause bei der GESOBAU. Menschen und Meinungen zum Jubiläum (1900–2000 – 100 Jahre Gesobau). Eigenverlag, Berlin 2000.

- Brigitte Jacob, Wolfgang Schäche: 40 Jahre Märkisches Viertel / Geschichte und Gegenwart einer Großsiedlung. jovis Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-936314-07-1.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ GESOBAU AG Geschäftsbericht 2019 ( des vom 16. Juni 2020 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ Jan Kuhnert, Olof Leps: Neue Wohnungsgemeinnützigkeit - Springer. doi:10.1007/978-3-658-17570-2 (springer.com [abgerufen am 1. März 2017]).

- ↑ Zu Hause bei der GESOBAU. Menschen und Meinungen zum Jubiläum (1900–2000 – 100 Jahre Gesobau), Eigenverlag, Berlin 2000.

- ↑ GESOBAU AG Nachhaltigkeitsbericht (2011, 2012), Archivlink ( vom 28. April 2013 im Internet Archive).