Wale

| Wale | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Orca (Orcinus orca) | ||||||||||||

| Vorlage:Taxonomy | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Unterordnungen | ||||||||||||

|

Die Wale (Cetacea) sind eine Ordnung der Säugetiere mit knapp 80 Arten, die alle ausschließlich im Wasser leben. Bis auf einige Flussdelfinarten leben sämtliche Walarten im Meer. Die umgangssprachliche Bezeichnung Walfisch ist irreführend, da Wale nicht zu den Fischen zählen.

Obwohl Wale zu den Säugetieren, genauer zu den Placentatieren, gehören, werden sie in Einzelfällen, beispielsweise die Grönlandwale, über 200 Jahre alt. Der älteste je gefundene Wal war ein 211 Jahre altes Grönlandwalmännchen.

Merkmale

Allgemeines

Wale sind neben den Seekühen die einzigen vollständig an das Leben im Wasser angepassten Säugetiere. Sie verbringen ihr ganzes Leben im Wasser und sind auch nicht in der Lage, an Land zu überleben. Dort würden sie sich durch ihr schweres Gewicht selbst erdrücken, sie würden austrocknen oder wegen ihrer Wärmeisolation an Hitzschlag sterben. Der gesamte Körperbau und alle Körperfunktionen der Wale sind auf das Leben im Wasser eingestellt. Dennoch teilen sie wesentliche Merkmale mit allen anderen Säugetieren:

- Wale haben Lungen statt Kiemen und müssen Luft atmen. Da ihr Atemsystem hervorragend an das Leben im Wasser angepasst ist, können sie aber lange Zeiten untergetaucht bleiben. Die Sauerstoffaufnahme aus der Atemluft ist bei der Lungenatmung bedeutend ökonomischer als die Entnahme von Sauerstoff durch Kiemen aus dem Wasser. Einige Walarten können mit einem Atemvorgang bis zu zwei Stunden tauchen.

- Wale besitzen ein sehr leistungsfähiges Herz, welches im Gegensatz zum Fischherz in mehrere Herzkammern getrennt ist. Dadurch wird der im Blut aufgenommene Sauerstoff sehr viel effektiver im Körper verteilt.

- Wale sind gleichwarm und nicht wechselwarm wie Fische.

- Alle Wale gebären lebende Kälber und säugen sie mit extrem fettreicher Muttermilch aus speziellen Milchdrüsen. Die Embryonalentwicklung findet im Körper der Mutter statt, und während dieser Zeit wird der Embryo durch ein spezielles Nährgewebe, die Plazenta, ernährt.

Zu den Walen gehören die größten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. Der Blauwal (Balaenoptera musculus) ist unter allen heute lebenden Tierarten und ihren fossilen Verwandten mit einer Körperlänge von bis zu 33 Metern und einem Gewicht von 190 Tonnen das größte Tier, der Pottwal (Physeter catodon) das wohl größte fleischfressende Wesen in der Geschichte der Erde. Die kleinsten Walarten erreichen dagegen nur eine maximale Körperlänge von 1,20 Metern, so etwa der La-Plata-Delfin (Pontoporia blainvillei).

Äußere Anatomie

Der Körperumriss der Wale ähnelt dem von großen Fischen, was sich auf die Lebensweise und die besonderen Bedingungen des Lebensraums zurückführen läßt (Kongruenz). So besitzen sie eine stromlinienförmige Gestalt, und ihre Vorderextremitäten sind zu Flossen umgestaltet (Flipper). Auf dem Rücken tragen sie eine weitere Flosse, die als Finne bezeichnet wird und je nach Art verschiedene Formen annimmt. Bei wenigen Arten fehlt sie völlig. Der Schwanz endet in einer großen Schwanzflosse, die Fluke heißt und eine knorpelige Fläche ohne Knochenteile darstellt. Die Fluke setzt waagerecht statt senkrecht am Körper an, ein von außen sehr gut erkennbares Unterscheidungsmerkmal zu den Fischen. Sie ermöglicht durch vertikales Schlagen die Fortbewegung.

Die Hinterbeine fehlen den Walen vollständig, ebenso alle weiteren Körperanhänge, welche die Stromlinienform behindern könnten, wie die Ohren und auch die Haare. Die männlichen Genitalien und die Brustdrüsen sind in den Körper versenkt.

Alle Wale haben einen langgestreckten Kopf, der besonders bei den Bartenwalen durch die weit ausladenden Kiefer extreme Ausmaße annimmt. Die Nasenlöcher der Wale bilden das Blasloch, eines bei Zahnwalen, zwei bei Bartenwalen. Sie liegen auf der Oberseite des Kopfes, so dass der Körper beim Atmen untergetaucht bleiben kann. Beim Ausatmen kondensiert meist die Feuchtigkeit der Atemluft und bildet den so genannten Blas.

Der Körper ist von einer dicken Speckschicht eingehüllt. Dieser Blubber dient zur Wärmeisolation und verleiht den Walen eine glatte Körperoberfläche. Bei den großen Arten kann er bis zu einem halben Meter Dicke erreichen. Der sehr spezielle Aufbau der Haut oberhalb der Speckschicht sorgt für ein Phänomen, welches als Graysches Paradoxon bekannt ist. Der Körper vor allem der schnelleren Schwimmer, etwa der Delfine, verfügt in der Realität über weit bessere Strömungseigenschaften, als dies bei einem technischen Körper mit der gleichen Form der Fall ist. Dies wird auf die Dämpfungseigenschaften der Haut zurückgeführt, die störende Wirbelbildungen abmildern. Zu diesem Zweck besitzt die Lederhaut (Corium oder Dermis) lange Papillen, die einen Saum bilden und mit der darüber liegenden Epidermis verzahnt sind. Die Papillen der Lederhaut sitzen dabei auf Lamellen, die weitgehend quer zur Körperlängsachse und damit auch zur Strömungsrichtung gestellt sind. Aufgrund ihrer Länge hielt man die Papillen erst für Ausführgänge von Schweißdrüsen. Heute kennt man allerdings ihre reale Funktion und weiß auch, dass Wale keine Hautdrüsen mit Ausnahme der Milchdrüsen besitzen. Neben diesen Dämpfungsstrukturen verfügt die Haut über ein mikroskopisch feines Reliefmuster. Aufgrund der Ergebnisse physiologischer Experimente wird auch eine aktive Reaktion der Haut angenommen. Die Optimierung der Strömungseigenschaften konnte bei den Versuchen mit künstlicher Walhaut nachgestellt werden.

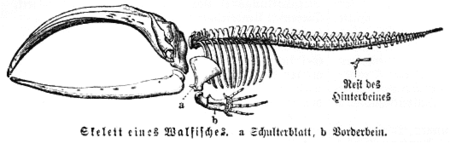

Skelett

Das Walskelett kommt weitestgehend ohne kompakte Knochen aus, da es vom Wasser stabilisiert wird. Aus diesem Grunde sind die bei den Landsäugetieren üblichen Kompaktknochen durch feinmaschige Spongiosaknochen ersetzt. Diese sind leichter und elastischer. An vielen Stellen sind außerdem Knochenelemente durch Knorpel und sogar Fettgewebe ersetzt, dadurch werden die hydrostatischen Eigenschaften des Walkörpers weiter verbessert. Im Ohr und an der Schnauze findet sich eine nur bei Walen zu findende Knochenform mit extrem hoher Dichte, die an Porzellan erinnert. Diese hat besondere akustische Eigenschaften und leitet den Schall besser als andere Knochen.

Der Schädel aller Wale ist charakteristisch verlängert, was gut bei dem hier dargestellten Bartenwal ersichtlich ist. Dabei bilden die Kiefer- und die Nasenbeinknochen ein vorspringendes Rostrum. Die Nasenöffnungen liegen am Scheitelpunkt des Kopfes oberhalb der Augen. Der hintere Teil des Schädels mit dem Hirnschädel ist deutlich verkürzt und verformt. Die Zähne bzw. die Barten sitzen im Oberkiefer ausschließlich am Maxillarknochen.

Die Anzahl der Wirbel der Wirbelsäule beträgt abhängig von der Art zwischen 40 und 93 Einzelwirbel. Die Halswirbelsäule besteht wie bei allen Säugetieren aus sieben Wirbeln, die bei den meisten Walen jedoch miteinander verschmolzen sind, was Stabilität beim Schwimmen auf Kosten der Beweglichkeit verschafft. Die Rippen werden von neun bis 17 Brustwirbeln getragen. Die Rippen selbst sind über ein knorpeliges Brustbein miteinander verbunden. Die letzten zwei bis drei Rippenpaare sind nicht an der Wirbelsäule befestigt und liegen als Fleischrippen frei in der Körperwand. Daran schließt sich der Lenden- und Schwanzteil der Wirbelsäule an, dem alle weiteren Wirbel angehören.

Die vorderen Gliedmaßen sind paddelförmig mit verkürzten Arm- und verlängerten Fingerknochen, um die Fortbewegung zu unterstützen, und durch Knorpel verwachsen. Das einzige funktionelle Gelenk ist das Schultergelenk, alle anderen sind (außer beim Amazonasdelfin (Inia geoffrensis)) unbeweglich. Ein Schlüsselbein fehlt. Da eine Fortbewegung des Wals auf dem Land nicht mehr erforderlich ist und bei den großen Arten aufgrund des Körpergewichtes auch nicht mehr möglich wäre, sind die hinteren Gliedmaßen stark verkümmert und nur noch als Skelettrudimente vorhanden.

Innere Anatomie und Physiologie

Besonders wichtig für die Lebensweise der Wale im Wasser ist der Aufbau des Atmungs- sowie des Kreislaufsystems. Der Sauerstoffhaushalt der Wale ist entsprechend hocheffektiv. Bei jedem Atemzug kann ein Wal bis zu 90 Prozent des gesamten Luftvolumens der Lunge austauschen, bei einem Landsäugetier liegt dieser Wert etwa bei 15 Prozent. In der Lunge wird der eingeatmeten Luft durch das Lungengewebe etwa doppelt soviel Sauerstoff entzogen wie bei einem Landsäuger. Die Lunge selbst beinhaltet in den Alveolen ein doppeltes Kapillarnetz, der Sauerstoff wird außer im Blut und der Lunge in verschiedenen Geweben der Wale gespeichert, vor allem in der Muskulatur, in welcher der Muskelfarbstoff Myoglobin für eine effektive Bindung sorgt. Diese lungenexterne Sauerstoffspeicherung ist beim Tieftauchen überlebenswichtig, da ab einer Tauchtiefe von ca. 100 m durch den Wasserdruck die Lungen der Wale kollabieren. Beim Tauchvorgang wird der Sauerstoffverbrauch durch Absenkung der Herztätigkeit und der Blutzirkulation massiv gesenkt, einzelne Organe werden während dieser Zeit nicht mit Sauerstoff versorgt. Manche Furchenwale können dadurch bis zu 40 Minuten tauchen, Pottwale zwischen 60 und 90 Minuten und Entenwale sogar zwei Stunden. Die Tauchtiefen liegen dabei im Durchschnitt bei etwa 100 Meter, Pottwale tauchen bis zu 3.000 Meter tief.

Der Magen der Wale besteht aus drei Kammern. Der erste Bereich wird von einem drüsenlosen und sehr muskulösen Vormagen gebildet (der bei den Schnabelwalen fehlt), danach folgen der Hauptmagen und der Pylorusmagen, die beide mit Drüsen zur Verdauung ausgestattet sind. An die Mägen schließt sich ein Darm an, dessen Einzelabschnitte nur histologisch unterschieden werden können. Die Leber ist sehr groß und besitzt keine Gallenblase.

Die Nieren sind stark abgeflacht und sehr lang. Sie sind in mehrere tausend Einzelläppchen (Reniculi) aufgeteilt, um effektiv arbeiten zu können. Die Salzkonzentration in Blut der Wale ist niedriger als die im Meerwasser; die Nieren dienen daher auch zur Salzabscheidung. Das ermöglicht den Walen, Meerwasser zu "trinken".

Evolution der Wale

Erdgeschichtlich haben sich die Wale vor etwa 50 Millionen Jahren aus Verwandten der Huftiere entwickelt, die vor allem aus Pakistan fossil erhalten sind. Heute gilt das Flusspferd als nächster lebender Verwandter der Wale.

An Fossilien lässt sich die graduelle Wandlung vom Land- zum Meerlebewesen an den folgenden Merkmalen verfolgen:

- Mit Verschwinden der Hinterbeine entwickelt sich eine flexible Wirbelsäule, die den Schwimmantrieb mit einer Schwanzflosse erlaubt.

- Die Vorderbeine verwandeln sich langsam in Flossen und verlieren dabei ihre ursprüngliche Beweglichkeit.

- Das Ohr ist nicht mehr nach außen offen.

- Die Nasenlöcher wandern von der Kopfspitze nahe der Mundöffnung nach oben, so dass der Wal das Atmen 'im Vorüberschwimmen' erledigen kann.

- Die Zähne, bei den ursprünglichen Landbewohnern in Schneide-, Eck-, Backenzähne differenziert, gleichen sich einander an. Barten sind eine relativ späte Entwicklung in der Unterordnung der Bartenwale.

Das älteste als direkter Walvorläufer identifizierte Fossil ist Pakicetus, ein vor 50 Millionen Jahren an Gewässern lebendes Tier, das noch vier deutlich ausgeprägte Beine besitzt. Als wichtigstes Zwischenstadium vom Land- zum Meerleben gilt der 49 Millionen Jahre alte Ambulocetus natans, der bis zu drei Meter lang wurde. Auch diese Art besitzt noch vier zur Fortbewegung an Land geeignete Beine.

Aus der Zeit vor etwa 45 Millionen Jahren finden sich eine Reihe von Arten (Indocetus, Rodhocetus, Kutchicetus, Andrewsiphius), die deutlich an das Leben im Wasser angepasst sind. Die Hinterbeine sind stark zurückgebildet, und die Körperform erinnert an Robben.

Seit etwa 40 Millionen Jahren bevölkern Arten die Ozeane, die keine Verbindung zum Land mehr haben, wie beispielsweise der Basilosaurus. Der Übergang vom Land zum Meer war also in 10 Millionen Jahren vollzogen.

In der Folgezeit traten viele verschiedene Formen von Walen auf. Heute kennt man etwa 1.000 fossile Arten, die in der Mehrzahl verschwunden sind und deren Nachfolger heute alle Meere bevölkern.

Lebensweise

Die meisten Wale sind äußerst gesellige Tiere mit einem hoch entwickelten Sozialverhalten, nur wenige Arten leben paarweise oder als Einzelgänger.

Die Walgruppen, als Schulen bezeichnet, bestehen dabei meistens aus 10 bis 50 Tieren, zu bestimmten Gelegenheiten (bei Massenauftreten von Nahrung oder zur Paarungszeit) können die Gruppen jedoch auch weit über 1.000 Tiere umfassen. Auch Vergesellschaftung mit anderen Walarten ist dabei möglich.

Die einzelnen Schulen haben eine feste Hierarchie, wobei die vorrangigen Stellungen durch Beißen, Schieben oder Rammen bestimmt werden. Das Verhalten in der Gruppe ist nur in äußersten Stresssituationen wie Nahrungsmangel und in Gefangenschaft von Aggressivität bestimmt, im Normalfall kommt es zu primär friedlichen Kontaktaufnahmen. Dabei spielen Kontaktschwimmen, gegenseitiges Streicheln und Stupsen eine große Rolle. Ebenfalls bekannt sind die spielerischen Verhaltensweisen der Tiere, die sich in Luftsprüngen, Saltos, Wellenreiten oder Flossenschlagen äußern und auch bei ausgewachsenen Tieren vorkommen.

Zur Kommunikation untereinander geben die männlichen Tiere gesangsähnliche Geräusche ab, die über hunderte Kilometer weit im Wasser zu hören sind. Neuere Forschungen haben ergeben, dass wohl jede Walpopulation ihren eigenen typischen Gesang entwickelt. Manchmal lässt sich sogar ein einzelner Wal an seinem spezifischen, unverwechselbaren Gesang identifizieren.

Auch die Jagd erfolgt bei den Walen in der Gruppe, wobei sich die Tiere häufig mit anderen Tierarten zusammentun. So findet man viele Delfinarten gemeinsam mit großen Thunfischen auf Jagdzügen, die großen Fischschwärmen folgen. Der Große Schwertwal (Orcinus orca) jagt in Schulen auch andere, sogar größere Wale. Buckelwale (Megaptera novaeanglia) bilden in Gemeinschaftsarbeit Blasenteppiche, mit denen sie Kleinfisch- und Krillschwärme eingrenzen und in denen sie dann mit geöffnetem Maul auftauchen.

Fortpflanzung

Bei den meisten Walarten konnte man einen jahreszeitlichen Fortpflanzungszyklus feststellen, bei dem der Eisprung der Weibchen sowie die Hauptaktivität der Hoden bei den Männchen zeitgleich liegen. Dieser Zyklus ist meistens mit saisonalen Wanderungen gekoppelt, die bei vielen Arten zu beobachten sind. Zur Paarung gehen die meisten Zahnwale keine festen Bindungen ein, bei vielen Arten haben auch die Weibchen mehrere Partner während einer Saison. Die Bartenwale gelten dagegen als weitgehend monogam innerhalb der einzelnen Fortpflanzungsperioden, dauerhafte Bindungen gehen sie jedoch ebenfalls nicht ein.

Die Tragezeit der Wale dauert zwischen neun und 16 Monate, wobei die Dauer nicht zwingend abhängig von der Größe ist. Schweinswale tragen ebenso wie die riesigen Blauwale etwa 11 Monate. Wale bringen in der Regel immer nur ein Junges zur Welt, bei Zwillingsgeburten stirbt ein Jungtier meistens, da die Mutter nicht genügend Milch für beide Jungtiere aufbringen kann. Die Geburt erfolgt meistens mit dem Schwanz voran, so dass die Gefahr des Ertrinkens für das Neugeborene minimal ist. Nach dem Geburtsvorgang wird das Jungtier schnell zum ersten Atemzug zur Oberfläche transportiert. Die Jungtiere erreichen bei der Geburt etwa ein Drittel der Körpergröße der Erwachsenen und sind sehr schnell eigenständig aktiv. Beim Säugen spritzt die Walmutter die fettreiche Milch aktiv in das Maul des Jungen, da diese keine Lippen haben, mit denen sie saugen könnten.

Die Säugezeit ist meistens lang, sie beträgt bei vielen Arten über ein Jahr, was mit einer engen Bindung der Mutter an ihre Nachkommen einhergeht. Für die Aufzucht der Jungtiere sind bei allen Walen allein die Muttertiere zuständig. Die meisten Wale werden spät geschlechtsreif, typischerweise mit sieben bis zehn Jahren. Diese Fortpflanzungsstrategie erbringt wenige Nachkommen, die dafür eine hohe Überlebensrate haben.

Bedrohung

Die Bedrohung der Wale geht bis auf wenige Ausnahmen direkt vom Menschen aus. Als natürliche Feinde der Wale existieren nur wenige große Haiarten sowie andere Wale wie der Große Schwertwal, der auch Kleinwale jagt. Die Bedrohungen durch den Menschen lassen sich unterteilen in die direkte Bejagung durch den Walfang sowie die indirekten Gefahren wie die Fischerei und die Umweltbelastung.

Walfang

Hauptartikel: Walfang

Im Mittelalter waren die Gründe für den Walfang die enormen Mengen Fleisch, der als Brennstoff verwertbare Waltran und die Kieferknochen, die man im Hausbau verwendete. Am Ende des Mittelalters fuhren bereits ganze Flotten aus, um die großen Wale, mehrheitlich Glattwale und Grönlandwale, zu jagen.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden vor allem Bartenwale bejagt, um den Bedarf der Korsett- und Reifrockhersteller an Fischbein zu decken.

Ungefähr in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten Wale Bedeutung als Rohstofflieferant für die Industrie. In dieser Zeit wurde intensiv gejagt.

Die meisten bejagten Walarten sind in ihrem Bestand bedroht. Einige Großwalarten wurden bis ins späte 20. Jahrhundert stark bejagt, wodurch ihre Populationen teilweise bis an den Rand der Ausrottung ausgebeutet wurden. Heute sind sie stark dezimiert, da ein Zuwachs nur langsam möglich ist. Vollständig ausgerottet wurden bereits der Atlantische Grauwal, der koreanische Grauwal und der Biskayawal.

Das Töten von Walen zu kommerziellen Zwecken ist seit 1985 weltweit von der Internationalen Walfangkommission bis zum Jahr 2005 verboten worden. Allerdings werden mit anderen Begründungen auch heute Wale gejagt.

Fischerei

Auch die für den Walfang uninteressanten Kleinwale – vor allem einige Delfinarten, welche zu den Zahnwalen gehören – sind teilweise stark dezimiert. Sie fallen sehr häufig der Thunfischfischerei zum Opfer, weil sie sich oft in der Nähe von Thunfischschwärmen aufhalten. Dies ist auch den Fischern bekannt, weshalb sie oft nach Delfinen Ausschau halten, um Thunfische zu fangen. Delfine sind wesentlich leichter auszumachen als Thunfische, da sie regelmäßig an der Oberfläche Luft holen müssen. Die Fischer ziehen mit ihren Netzen hunderte Meter große Kreise um die Delfingruppen herum, in der Erwartung, dass sie auch einen Thunfischschwarm einschließen. Die Netze werden zusammengezogen, die Delfine verfangen sich unter Wasser und ertrinken.

Umweltgefahren

Die zunehmende Meeresverschmutzung stellt auch für die Meeressäuger ein ernst zu nehmendes Problem dar. Schwermetalle und Reste vieler Pflanzen- und Insektengifte sind biologisch nicht abbaubar. Über die Meerespflanzen und Beutetiere gelangen sie dann in den Körper der Wale. In Folge werden die Tiere anfälliger gegenüber Krankheiten und bekommen weniger Junge.

Auch die Zerstörung der Ozonschicht wirkt sich auf die Wale aus, denn Plankton reagiert sehr empfindlich auf Strahlung und vermehrt sich weniger stark. Dadurch schrumpft das Nahrungsangebot für viele Meerestiere, besonders betroffen sind aber die Bartenwale. Auch das Nekton wird, neben der intensiven Befischung, durch die intensivere UV-Einstrahlung geschädigt und ist als Futterquelle quantitativ und qualitativ eingeschränkt.

Ähnliche Auswirkungen kann zumindest längerfristig eine Übersäuerung der Ozeane durch vermehrte Aufnahme von Kohlenstoffdioxid (CO2) darstellen, ein Effekt, der wegen seiner Rolle für die Klimaentwicklung sehr geschätzt wird, da er der belasteten Atmosphäre wieder Kohlenstoff abnimmt. die mit dem Wasser zur Kohlensäure reagiert. Das saure Wasser stört den Bau der Kalkskelette verschiedener Algen und Kleinstlebewesen. Von diesem Plankton sind dann wiederum Wale abhängig, da es für viele Arten die Hauptnahrungsquelle darstellt.

Vor allem das Militär und die Geologie bedienen sich starker Sonare und erzeugen zusammen mit Sprengungen und Schiffsverkehr in zunehmendem Maße Lärm in den Ozeanen. Meeressäuger, die Biosonare zur Orientierung und Kommunikation verwenden, werden dadurch nicht nur behindert, sondern regelmäßig auch zu panischem Auftauchen veranlasst. Dabei kommt es zum Ausperlen von im Blut gebundenen Gasen, woran das Tier dann verendet, da die Gefäße blockiert sind, sogenannte Dekompressions-Unfälle (beim Menschen als "schwerer Tauchunfall" bekannt).

Nach Marineübungen mit Sonareinsatz werden regelmäßig verendete Wale angespült, die Gasblasen in den Gefäßen haben. Der Schall reicht sehr weit und entfaltet seine verhängnisvolle Wirkung noch in über hundert Kilometern Umkreis. Abhängig von den eingesetzten Frequenzen sind unterschiedliche Arten stärker oder weniger betroffen.

Es wird die Forderung erhoben, dass vor entsprechenden ausgedehnten Einsätzen von Sonartechnik zunächst, gegebenenfalls ebenfalls mit Sonar, ausgeschlossen werden muss, dass sich viele Meeressäuger in der Umgebung befinden.

Systematik

Die Ordnung Cetacea wird klassisch in zwei Unterordnungen aufgeteilt:

- Bartenwale (Mysticeti) verdanken ihren Namen den Barten, kammartigen, an den Enden aufgefaserten Hornplatten, mit denen die Wale Kleintiere wie Plankton aus dem Meerwasser filtern, indem sie eine große Menge Meerwasser ins Maul nehmen und es durch die Barten auspressen. Beim Grönlandwal können die Barten über 4 Meter lang werden. Zu dieser Gruppe gehören die größten lebenden Tiere.

- Zahnwale (Odontoceti), zu denen auch die Delfine zählen, haben eine Reihe kegelförmiger Zähne, in beiden Kiefern (beispielsweise Delfine) oder nur im Unterkiefer, beispielsweise der Pottwal. Zahnwale zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, ihre Umgebung mittels Echoortung wahrzunehmen.

Während es bis in die 1970er Jahre noch Meinungen gab, dass Zahn- und Bartenwale sich unabhängig voneinander entwickelt hätten, geht man heute von einem gemeinsamen Vorfahren aus und hält die Wale für monophyletisch.

Laut einer nicht allgemein anerkannten Theorie sollen die Bartenwale innerhalb der Zahnwale als Schwestergruppe der Pottwale entspringen. Letztere stellten also keine monophyletische Gruppe dar.

Elf Walarten werden als Großwale bezeichnet. Dies ist jedoch keine systematische Kategorie, sondern eine zusammenfassende Bezeichnung für die Kolosse der verschiedenen Walfamilien.

Siehe auch: Systematik der Wale, Moby Dick

Literatur

- Wally Lamb / Heinz Zwack: Die Musik der Wale. Ullstein-Taschenbuch Verlag, 2004

ISBN 3-548-84013-2 - Maurizio Würtz / Nadia Repetto: Wale & Delphine Sonderausgabe der Zeitschrift Tauchen, 1998 ISBN 3-86132-264-1

- Mark Carwardine: Wale und Delfine. Reihe paletti, Verlag Karl Müller, 2003 ISBN 3-89893-501-9

Siehe auch: Bibliografie der Wale

Weblinks

- http://www.meeressaeuger.de/

- http://www.wale-delphine.de/

- Die Welt der Wale und Delfine

- Internetseite der Vortragsreihe Wal und Mensch

- Wie orientieren sich Wale?

- „Fontänen statt Fingerabdrücke“ Kapitel über Wale (S. 19-38, als PDF) aus der Online-Version des Buches: Werner Gitt; K.-H. Vanheiden: Wenn Tiere reden könnten, 14. Aufl. 2004, ISBN 3-8939-7133-5 (kreationistische Sicht)

- Infos über Wale und Walfang (auf www.Planet-Wissen.de)

- Fotos von Walen und Delfinen