„Bobby Fischer“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Dk1909 (Diskussion | Beiträge) K Auszeichnungsfehler korrigiert |

K →Letzte Jahre in Reykjavík: →Link eingefügt... |

||

| Zeile 63: | Zeile 63: | ||

=== Letzte Jahre in Reykjavík === |

=== Letzte Jahre in Reykjavík === |

||

[[Datei:Bobby Fischer RIP.jpg|mini|Der Grabstein Bobby Fischers (2009)]] |

[[Datei:Bobby Fischer RIP.jpg|mini|Der Grabstein Bobby Fischers (2009)]] |

||

Als Fischer in Island ankam, war er in schlechter gesundheitlicher Verfassung. Er führte dort ein Leben abseits der Medien und fühlte sich weiterhin verfolgt. Außerhalb seiner Wohnung besuchte er gelegentlich Restaurants und Cafés sowie regelmäßig den Second-Hand-Buchladen Bókin.<ref name="smartset">Sara Blask, [http://www.thesmartset.com/article/article01210802.aspx ''Bobby Fischer Read Here''], The Smart Set, 21. Januar 2008.</ref><ref name="chessbasebegräbnis" /> Der Inhaber einer [[Álfaskólinn|Elfenschule]], in der isländische [[Folklore]] gesammelt und erforscht wird, sprach nach eigenen Aussagen mit Fischer über paranormale Phänomene und Verschwörungstheorien und wurde sein Vertrauter.<ref>Dirk Jan ten Geuzendam: ''A lone king has wandered off'' / ''They’ll do it every time''. In: ''New In Chess'', Ausgabe 2/2008. S. 13–15</ref> |

Als Fischer in Island ankam, war er in schlechter gesundheitlicher Verfassung. Er führte dort ein Leben abseits der Medien und fühlte sich weiterhin [[Verfolgungswahn|verfolgt]]. Außerhalb seiner Wohnung besuchte er gelegentlich Restaurants und Cafés sowie regelmäßig den Second-Hand-Buchladen Bókin.<ref name="smartset">Sara Blask, [http://www.thesmartset.com/article/article01210802.aspx ''Bobby Fischer Read Here''], The Smart Set, 21. Januar 2008.</ref><ref name="chessbasebegräbnis" /> Der Inhaber einer [[Álfaskólinn|Elfenschule]], in der isländische [[Folklore]] gesammelt und erforscht wird, sprach nach eigenen Aussagen mit Fischer über paranormale Phänomene und Verschwörungstheorien und wurde sein Vertrauter.<ref>Dirk Jan ten Geuzendam: ''A lone king has wandered off'' / ''They’ll do it every time''. In: ''New In Chess'', Ausgabe 2/2008. S. 13–15</ref> |

||

Fischer wurde wegen Nierenversagens ins Krankenhaus eingewiesen, wo er eine lebensverlängernde [[Dialyse]] aber verweigerte. Er weigerte sich auch, Schmerzmittel einzunehmen.<ref name="chessbasebegräbnis" /> Fischer verlangte kurz vor seinem Tod nach einem Foto seiner Mutter, das er in der Hand hielt, als er am 17. Januar 2008 im Krankenhaus ''Landspitali'' in Reykjavík starb.<ref>Dirk Jan ten Geuzendam: ''A lone king has wandered off'' / ''They’ll do it every time''. In: New In Chess, Ausgabe 2/2008. S. 14–15</ref><ref>[http://www.zeit.de/news/artikel/2008/01/18/2458738.xml ''Eigenwilliges Genie: Schachlegende Bobby Fischer ist tot''.] In: ''[[Die Zeit|Zeit online]]'', 18. Januar 2008</ref> Fischer wurde bei der Kirche ''Laugardælir'', nahe der Stadt [[Selfoss]], beerdigt. An der Beerdigungszeremonie nahmen auf Fischers Wunsch nur fünf Personen teil: seine Frau Miyoko und die befreundete Familie Garðar Sverrissons, die im selben Haus lebte. Sverrissons Frau Krisín, eine Krankenschwester, betreute Fischer auch vor seinem Tod.<ref name="chessbasebegräbnis">[[ChessBase]]: [http://de.chessbase.com/post/robert-fischers-geheimes-begrbnis ''Robert Fischers geheimes Begräbnis''], 26. Januar 2008 (mit Fotografie der Grabstätte)</ref> |

Fischer wurde wegen Nierenversagens ins Krankenhaus eingewiesen, wo er eine lebensverlängernde [[Dialyse]] aber verweigerte. Er weigerte sich auch, Schmerzmittel einzunehmen.<ref name="chessbasebegräbnis" /> Fischer verlangte kurz vor seinem Tod nach einem Foto seiner Mutter, das er in der Hand hielt, als er am 17. Januar 2008 im Krankenhaus ''Landspitali'' in Reykjavík starb.<ref>Dirk Jan ten Geuzendam: ''A lone king has wandered off'' / ''They’ll do it every time''. In: New In Chess, Ausgabe 2/2008. S. 14–15</ref><ref>[http://www.zeit.de/news/artikel/2008/01/18/2458738.xml ''Eigenwilliges Genie: Schachlegende Bobby Fischer ist tot''.] In: ''[[Die Zeit|Zeit online]]'', 18. Januar 2008</ref> Fischer wurde bei der Kirche ''Laugardælir'', nahe der Stadt [[Selfoss]], beerdigt. An der Beerdigungszeremonie nahmen auf Fischers Wunsch nur fünf Personen teil: seine Frau Miyoko und die befreundete Familie Garðar Sverrissons, die im selben Haus lebte. Sverrissons Frau Krisín, eine Krankenschwester, betreute Fischer auch vor seinem Tod.<ref name="chessbasebegräbnis">[[ChessBase]]: [http://de.chessbase.com/post/robert-fischers-geheimes-begrbnis ''Robert Fischers geheimes Begräbnis''], 26. Januar 2008 (mit Fotografie der Grabstätte)</ref> |

||

Version vom 7. Januar 2019, 07:22 Uhr

| |

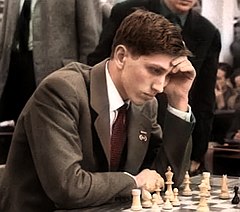

| Fischer bei der Schacholympiade 1960 in Leipzig | |

| Name | Robert James Fischer |

| Verband | |

| Geboren | 9. März 1943 Chicago, USA |

| Gestorben | 17. Januar 2008 Reykjavík |

| Titel | Internationaler Meister (1957) Großmeister (1958) |

| Weltmeister | 1972–1975 |

| Beste Elo‑Zahl | 2785 (Juli 1972) |

Robert James „Bobby“ Fischer (* 9. März 1943 in Chicago, Illinois; † 17. Januar 2008 in Reykjavík, Island) war ein US-amerikanischer Schachspieler. Er war von 1972 bis 1975 der 11. Schachweltmeister. Als 16-Jähriger nahm er am Kandidatenturnier teil, dessen Sieger den Weltmeister herausfordern durfte. Den Titel gewann er 1972 in einem als Match des Jahrhunderts bezeichneten Wettkampf gegen Boris Spasski.

Danach zog sich Fischer vom Turnierschach zurück. Als er 1975 gegen den sowjetischen Herausforderer Anatoli Karpow nicht antrat, entzog der Weltschachbund (FIDE) Fischer den Weltmeistertitel. Es folgte nur noch ein einziger öffentlicher Schachauftritt 1992 in einem privat organisierten Wettkampf gegen Spasski. Fischer äußerte sich wiederholt antiamerikanisch und antisemitisch. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in Island, dessen Staatsbürgerschaft er angenommen hatte. Angesichts seiner unbestrittenen Leistungen gilt Fischer als eine herausragende Gestalt der Schachgeschichte.

Leben und Karriere

Herkunft und Jugend

Fischer kam als Kind von Regina Fischer (geborene Wender; 1913–1997) zur Welt. Seine Mutter, die in Zürich geboren und in den USA aufgewachsen war, studierte in den 1930er Jahren in Moskau Medizin. Während des Zweiten Weltkriegs kehrte sie nach Amerika zurück. Juristischer Vater Fischers war Reginas deutscher Ehemann, der Biophysiker Hans-Gerhardt Fischer, den sie 1933 in Moskau geheiratet hatte und von dem sie sich 1945 scheiden ließ. Nach Spekulationen, die sich auf Berichte des FBI stützen, war vielleicht aber nicht er Fischers biologischer Vater, sondern der ungarische Ingenieurwissenschaftler Paul Neményi, der in der Zeit vor Fischers Geburt eine enge Beziehung mit Regina Fischer hatte und ihr später regelmäßig Geld überwies.[1][2]

Zusammen mit seiner fünf Jahre älteren Schwester Joan wuchs Fischer im New Yorker Stadtteil Brooklyn bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, die als Krankenschwester arbeitete. Die Schachregeln erlernte er mit sechs Jahren zusammen mit Joan, die jedoch im Gegensatz zu ihrem Bruder bald das Interesse an dem Spiel verlor. Sein erster Trainer war Carmine Nigro, der Vorsitzende des Brooklyn Chess Club. 1955 nahm Fischer erstmals an der Jugendmeisterschaft der USA teil, konnte sich aber noch nicht im Vorderfeld platzieren. Ab 1956 wurde er von John W. Collins trainiert, der auch andere Nachwuchstalente wie William Lombardy und Robert Byrne betreute. Der Psychoanalytiker und ehemalige Weltklassespieler Reuben Fine, der Fischer in dieser Zeit kennenlernte, attestierte ihm später schwerwiegende, aus familiären Konflikten resultierende psychische Probleme, die zu Verhaltensauffälligkeiten führten. Laut Fine bot das Schachspiel Fischer die Möglichkeit, sich mittels seiner Erfolge für erlittene Kränkungen zu rächen und Machtphantasien auszuleben.

Aufstieg zum Schachgipfel

Bereits als Dreizehnjähriger wurde er der Schachöffentlichkeit durch die sogenannte „Partie des Jahrhunderts“ am 17. Oktober 1956 gegen Donald Byrne bekannt. 1957 wurde Fischer von der FIDE zum Internationalen Meister ernannt. Im Alter von 14 Jahren war Fischer am 8. Januar 1958[3] das erste Mal US-Champion – der bis dahin jüngste überhaupt. Zwischen 1958 und 1967 gewann er den Titel bei allen seinen acht Teilnahmen, 1964 gelang es ihm sogar, alle elf Partien zu gewinnen. 1958 brach er mit 15 Jahren seine von ihm als nutzlos empfundene Schulausbildung an der Erasmus High School in Brooklyn ab, um sich ganz dem Schach zu widmen. Der internationale Durchbruch gelang Robert James Fischer mit seinem geteilten fünften Platz beim Interzonenturnier in Portorož im August/September 1958. Er qualifizierte sich damit für das WM-Kandidatenturnier 1959; außerdem wurde ihm für seinen Erfolg der Titel eines Großmeisters verliehen.[4] Beim 5. Rosenwald-Turnier in New York im Dezember 1958, der US-Meisterschaft, besiegte Fischer zum ersten Mal Samuel Reshevsky, wobei er schon nach elf Zügen eine Gewinnstellung erlangte, und wurde erneut Turniersieger.

Beim internationalen Turnier in Zürich 1959 besiegte Fischer mit dem Esten Paul Keres das erste Mal einen sowjetischen Großmeister. Das Kandidatenturnier 1959 in Jugoslawien beendete er im Alter von 16 Jahren auf dem fünften Rang; gegen den späteren Weltmeister Michail Tal verlor er alle vier Partien. Beim internationalen Turnier in Mar del Plata im April 1960 gewann Fischer alle Partien bis auf zwei, u. a. bezwang er Erich Eliskases. Im November 1960, während der Schacholympiade in Leipzig, antwortete Fischer auf die Frage eines Journalisten, wann er glaube, Weltmeister werden zu können: „Vielleicht 1963.“ Im A-Finale dieser Schacholympiade schlug er mit Max Euwe zum ersten Mal einen früheren Weltmeister. Das Turnier in Bled 1961 gewann Michail Tal mit 14½ Punkten aus 19 Partien, einen Punkt vor dem ungeschlagenen Fischer, der die Partie gegen den Turniersieger für sich entscheiden konnte. Bei seinem zweiten Kandidatenturnier, Curaçao 1962, belegte Fischer jedoch nur den vierten Platz. Er beschuldigte die teilnehmenden sowjetischen Spieler, untereinander abgesprochene Remispartien gespielt zu haben, um ihre Kräfte dadurch für den Kampf gegen ihn zu schonen. Diese Kritik führte später dazu, dass die FIDE den Modus für Kandidatenturniere änderte und Zweikämpfe anstelle von Rundenturnieren einführte.

In den folgenden Jahren zog sich Fischer weitgehend vom Turnierschach zurück.[5] 1965 verweigerte die US-Regierung Fischer das Visum für die Teilnahme am Capablanca-Gedenkturnier in Havanna. Deshalb spielte er von New York aus, und die Züge wurden per Fernschreiber übermittelt. Den Piatigorsky-Cup 1966 in Santa Monica gewann Spasski mit 11½ Punkten aus 18 Partien, einem halben Punkt vor Fischer und 1½ Punkten vor Larsen.

Fischers nächster Anlauf zur Weltmeisterschaft fand 1967 beim Interzonenturnier in Sousse statt. Er führte nach acht Runden ungeschlagen vor dem späteren Turniersieger Bent Larsen und Samuel Reshevsky, die bis dahin nur sechs Punkte erspielt hatten. Er unterbrach das Turnier für zwei Runden durch Nichtantreten, stieg dann wieder in den Turnierablauf ein, siegte zwei weitere Male (u. a. gegen Reshevsky) und stieg, nachdem die Streitigkeiten mit den Organisatoren nicht beigelegt wurden, dann endgültig aus dem Turnier aus. Damit scheiterte auch dieser Anlauf auf den Weltmeisterschaftstitel schon im Vorfeld. Viktor Kortschnoi schrieb über Fischers Beharren auf besondere, nur für ihn akzeptable Turnierbedingungen in seinem 2004 erschienenen Buch Mein Leben für das Schach: „Die Schachspieler der ganzen Welt sind ihm zu Dank verpflichtet, dass Schach diese Popularität erreicht hat, dass die Preise in Turnieren erhöht wurden und dass es in Dutzenden Ländern möglich geworden ist, sich als Schachprofi zu betätigen.“

Im folgenden Qualifikationszyklus für die Weltmeisterschaft setzte sich Fischer durch. 1970 gewann er überlegen das Interzonenturnier in Palma de Mallorca und 1971 die anschließenden Kandidatenwettkämpfe gegen Mark Taimanow, Bent Larsen und Tigran Petrosjan. Im Viertelfinale gegen Taimanow und im Halbfinale gegen Larsen gewann er jeweils mit dem sensationellen Ergebnis von 6:0. Auch den Exweltmeister Petrosjan schlug er im Finale deutlich mit 6½:2½. Fischer gelang es in diesem Zyklus, 20 Partien nacheinander zu gewinnen: zunächst die letzten sieben Runden in Palma de Mallorca, dann sechs Partien gegen Taimanow, anschließend sechs Partien gegen Larsen und schließlich die erste Partie gegen Petrosjan. Den Titel des Schachweltmeisters errang er 1972 in Reykjavík gegen Boris Spasski in einem Wettkampf, der auch als „Match des Jahrhunderts“ bekannt geworden ist. Obwohl der Zweikampf wegen Fischers oft Aufsehen erregenden exzentrischen Verhaltens mehrfach kurz vor dem Scheitern stand und er sogar eine Partie wegen Nichtantritts durch Schiedsrichterentscheidung kampflos verlor, gewann er schließlich nach 21 Partien mit 12½:8½. Die Vorentscheidung fiel in der 13. Matchpartie, als es Fischer mit Schwarz gelang, ein Endspiel mit Turm und fünf Bauern gegen Turm, Läufer und Bauer nach hartem Kampf zu gewinnen. Es bedurfte allerdings einiger Überredungskunst, um Fischer überhaupt zum Spielen zu bewegen: Henry Kissinger rief ihn an, und der britische Millionär Jim Slater erhöhte das Preisgeld.

Fischer als Schachweltmeister

Fischers Triumph löste einen Schachboom aus, nicht zuletzt in den USA. Trotzdem lehnte er selbst alle Angebote ab, an Turnieren oder öffentlichen Schaukämpfen teilzunehmen. Im Jahr 1974 verbreiteten sich die Gerüchte, er werde seinen Titel nicht verteidigen. Als Anatoli Karpow als Gewinner der Kandidatenwettkämpfe feststand, veröffentlichte Fischer einen 179 Punkte umfassenden Forderungskatalog. Um das Titelmatch 1975 dennoch zu ermöglichen, akzeptierte die FIDE nahezu sämtliche Bedingungen. Umstritten blieb jedoch Fischers Verlangen, den geplanten Wettkampf so auszulegen, dass derjenige Sieger sein solle, der als Erster zehn Partien gewonnen habe; beim Stand von 9:9 sollte der amtierende Weltmeister zudem seinen Titel behalten dürfen. Da Remispartien nicht gezählt werden sollten, wäre die Dauer eines solchen Wettkampfs letztlich unabsehbar gewesen. Als klar war, dass diese Forderung nicht erfüllt werden würde, zerschlugen sich die Verhandlungen endgültig.[6]

So wurde Fischer am 3. April 1975 der Weltmeistertitel der FIDE aberkannt.[7] Karpow, gegen den er niemals eine Partie gespielt hatte, wurde zu seinem Nachfolger ausgerufen. Nach dem Match von Reykjavík 1972 spielte Fischer insgesamt fast zwanzig Jahre lang keine Turnierpartie mehr. Nichtsdestoweniger betrachtete sich Fischer in der Folgezeit unverändert als Schachweltmeister, da ihn niemand in einem Weltmeisterschaftskampf geschlagen habe.

Wettkampf 1992 gegen Spasski

Ein kurzes Comeback feierte Fischer 1992, als er in Jugoslawien während des Bosnienkrieges unter großem Medieninteresse einen Wettkampf gegen seinen alten Rivalen Boris Spasski mit 17,5:12,5 gewann und dafür 3,65 Mio. US-Dollar erhielt.[8] Die Insel Sveti Stefan, auf der die erste Hälfte des Wettkampfs stattfand, gehörte dem Chef der jugoslawischen Privatbank Jugoskandik, Jezdimir Vasiljević.

Damit verstieß Fischer gegen das damals von US-Präsident George H. W. Bush verkündete Wirtschaftsembargo gegen Jugoslawien. Wegen dieses Sanktionsbruchs wurde Fischer anschließend von US-Behörden mit Haftbefehl gesucht; ihm drohten in den USA bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe bis zu 250.000 Dollar. Fischer reiste daraufhin nie mehr in die USA.

Fischer als Weltenbummler

Von 1975 bis 2004 wechselte Fischer häufig seinen Wohnort, der der Öffentlichkeit meist unbekannt blieb. Er lebte unter anderem in Pasadena, San Francisco und Budapest. Im Herbst 1990 hielt er sich für drei Monate im Hotel Pulvermühle bei Waischenfeld in der Fränkischen Schweiz auf.[9]

Von 2000 bis 2005 lebte Fischer hauptsächlich in Japan, hielt sich aber zeitweise auch auf den Philippinen auf.

Antisemitismus und Antiamerikanismus

Fischer äußerte sich wiederholt antisemitisch und antiamerikanisch. Seit 1999 leugnete er den Holocaust.[10] Am 11. September 2001 äußerte sich Fischer in Tokio in einem Radiointerview mit Bombo Radyo Philippines lobend über die Terroranschläge dieses Tages und kritisierte die amerikanische Außenpolitik der letzten Jahrhunderte.[8][11] In der Folge dieses Interviews wurde Fischer aus dem US-Schachverband ausgeschlossen.

Verhaftung und Einbürgerung in Island

Im Jahr 2004 ließ die US-Regierung Fischers Reisepass für ungültig erklären; er wurde daraufhin am 13. Juli 2004 beim Versuch der Ausreise aus Japan festgenommen und in Ushiku bei Tokio inhaftiert. Die USA klagten Fischer wegen Steuerhinterziehung an und versuchten, auf diesem Weg die Abschiebung aus Japan zu erwirken.[12][13] Seine langjährige Lebensgefährtin Miyoko Watai, die auch Generalsekretärin des japanischen Schachverbandes war, initiierte eine internationale Kampagne mit dem Ziel seiner Freilassung. Während Fischer noch in Haft war, heiratete er Watai am 17. August 2004.[14] Im März 2005 erhielt er die isländische Staatsbürgerschaft und ließ sich daraufhin mit seiner Ehefrau in Island nieder. Ein Sprecher des isländischen Außenministeriums teilte in diesem Zusammenhang mit, die Einbürgerung sei als „rein humanitäre Geste“ zu werten und impliziere keinesfalls die Unterstützung von Fischers politischen Ansichten.[15]

Letzte Jahre in Reykjavík

Als Fischer in Island ankam, war er in schlechter gesundheitlicher Verfassung. Er führte dort ein Leben abseits der Medien und fühlte sich weiterhin verfolgt. Außerhalb seiner Wohnung besuchte er gelegentlich Restaurants und Cafés sowie regelmäßig den Second-Hand-Buchladen Bókin.[16][17] Der Inhaber einer Elfenschule, in der isländische Folklore gesammelt und erforscht wird, sprach nach eigenen Aussagen mit Fischer über paranormale Phänomene und Verschwörungstheorien und wurde sein Vertrauter.[18]

Fischer wurde wegen Nierenversagens ins Krankenhaus eingewiesen, wo er eine lebensverlängernde Dialyse aber verweigerte. Er weigerte sich auch, Schmerzmittel einzunehmen.[17] Fischer verlangte kurz vor seinem Tod nach einem Foto seiner Mutter, das er in der Hand hielt, als er am 17. Januar 2008 im Krankenhaus Landspitali in Reykjavík starb.[19][20] Fischer wurde bei der Kirche Laugardælir, nahe der Stadt Selfoss, beerdigt. An der Beerdigungszeremonie nahmen auf Fischers Wunsch nur fünf Personen teil: seine Frau Miyoko und die befreundete Familie Garðar Sverrissons, die im selben Haus lebte. Sverrissons Frau Krisín, eine Krankenschwester, betreute Fischer auch vor seinem Tod.[17]

Erbschaft

Fischer hinterließ ein Vermögen von gut zwei Millionen Dollar, aber kein Testament. Mehrere Parteien erhoben Ansprüche auf das Erbe, darunter seine Witwe Miyoko Watai, die beiden Söhne seiner Schwester Joan, der amerikanische Staat und Marilyn Young, die behauptete, Fischer sei der Vater ihrer 2002 geborenen Tochter Jinky. Auf Beschluss des isländischen Obersten Gerichtshofes Hæstiréttur, wurde im Juli 2010 eine Exhumierung vorgenommen, damit anhand einer Gewebeprobe ein Vaterschaftstest durchgeführt werden konnte.[21] Er fiel negativ aus; Jinky ist demnach nicht Fischers Tochter.[22] Im März 2011 bestätigte das Bezirksgericht von Reykjavík, dass Watai und Fischer seit September 2004 verheiratet waren und erkannte sie als Alleinerbin an. Seine Neffen wurden verurteilt, Watais Prozesskosten in Höhe von über 6,6 Millionen ISK (damals etwa 41.000 Euro) zu übernehmen.[23][24]

Bücher und Erfindungen

Sein 1969 erschienenes Buch My 60 Memorable Games (dt. Meine 60 denkwürdigen Partien) gilt noch heute als eines der besten Schachbücher überhaupt. Ursprünglich sollte das Werk My Life In Chess heißen; diesen Titel behielt er sich jedoch für eine geplante, aber dann doch nie erschienene Autobiographie vor. Er arbeitete drei Jahre lang an den Analysen; die Einführungstexte zu den einzelnen Partien wurden von Larry Evans geschrieben. Im Gegensatz zu den Partiesammlungen vieler anderer Großmeister nahm er nicht nur Gewinnpartien auf. 1995 erschien im Verlag Batsford eine Neuausgabe in algebraischer Notation, die wegen unautorisierter Textänderungen heftig kritisiert wurde.[25] 2004 veröffentlichte Robert Hübner das Buch Materialien zu Fischers Partien, in dem er die Analysen Fischers einer eingehenden Überprüfung unterzieht.

Bereits 1966 hatte Fischer, zusammen mit Donn Mosenfelder und Stuart Margolies, ein Lehrbuch Bobby Fischer Teaches Chess (dt. Bobby Fischer lehrt Schach) verfasst. Es ist nach dem Prinzip des Programmierten Lernens aufgebaut und besteht aus 275 Mattaufgaben, die der Leser selbständig lösen soll. Auf erläuternden Text und Schachnotation wird verzichtet, die Lösungen werden durch Pfeile auf den Schachdiagrammen angegeben. Bis heute wurden über eine Million Exemplare verkauft; damit ist es das kommerziell erfolgreichste Schachbuch aller Zeiten. In Deutschland wurde 2003 eine Neuauflage veröffentlicht.

Im Jahre 1982 veröffentlichte er im Selbstverlag eine Broschüre I was tortured in the Pasadena jailhouse! (dt. Wie ich im Gefängnis von Pasadena gefoltert wurde), in der er Foltervorwürfe gegen US-amerikanische Polizisten erhebt, die ihn aufgrund einer Verwechslung mit einem Bankräuber für zwei Tage inhaftiert hatten.

Ein 1988 erschienenes und 1993 auch verfilmtes Buch Searching for Bobby Fischer handelt nicht von ihm, sondern von der Schachkarriere des Nachwuchstalents Joshua Waitzkin. Fischer, der keine Zustimmung zu diesem Titel gegeben hatte, war der Meinung, sein Name sei nur zu Werbezwecken missbraucht worden.

Eine von Fischer propagierte neue Art des Schachs ist das Chess960, ursprünglich „Fischer-Random-Chess“, das der „Eröffnungstheorielastigkeit“ des modernen computergestützten Schachs entgegenwirkt.

Außerdem entwickelte er eine mittlerweile weit verbreitete elektronische Schachuhr, bei der die Spieler für jeden ausgeführten Zug zusätzliche Bedenkzeit zu dem Grundkontingent erhalten („Fischer delay“). Dadurch wird extreme Zeitnot vermieden. Fischer meldete diese Uhr im August 1988 zum Patent an, wegen nicht bezahlter Gebühren endete der Patentschutz jedoch im November 2001.[26]

Spielstil

Fischer galt als hervorragender Kämpfer wie Taktiker. Er war bekannt dafür, dass er ein Remis möglichst vermied und Schach entschlossen und fokussiert spielte. Einige führende Spieler bezeichnen ihn als den besten Spieler aller Zeiten.[27]

Eröffnung

Fischer verwendete fast immer die gleichen Eröffnungen. Trotz dieser Vorhersehbarkeit war es schwer für den Gegner, dies zu nutzen, da er ein sehr umfangreiches Wissen in diesen Eröffnungen hatte.[28] Mit den weißen Steinen spielte Fischer im Laufe seiner Karriere fast ausschließlich 1. e4.[29] Mit den schwarzen Steinen spielte Fischer die Najdorf-Variante der Sizilianischen Verteidigung gegen 1. e4 und die Königsindische Verteidigung als auch die Grünfeld-Indische Verteidigung gegen 1. d4. Selten wagte er die Nimzowitsch-Indische Verteidigung.[30]

Endspiel

Fischer hatte eine ausgezeichnete Technik im Endspiel. Der internationale Meister Jeremy Silman zählt ihn zu den fünf besten Endspieltechnikern. Das Endspiel mit Turm, Läufer und Bauer gegen Turm, Springer und Bauer wird auch als „Fischer-Endspiel“ bezeichnet.

Auszeichnungen

Fischer erhielt in den Jahren 1970 bis 1972 jeweils den Schach-Oscar.

Trivia

Fischer hat in mehreren Interviews erwähnt, dass es sein Traum sei, in einem Haus zu leben, welches „exakt wie ein (Schach-) Turm gebaut“ ist.[31] In Anspielung auf dieses Zitat schrieb die englische Postrock-Band I Like Trains den Song A Rook House for Bobby,[32] in dem die Lebensgeschichte Fischers künstlerisch verarbeitet wird.

Bekannte Partien

- Byrne – Fischer, New York 1956

- Fischer – Mjagmarsüren, Sousse 1967

- zu weiteren Partiebeispielen siehe Schachweltmeisterschaft 1972

Filme

- Bobby Fischer Live. Spielfilm, USA, 2009, Regie: Damian Chapa, Fischer wird von Damian Chapa dargestellt.

- Zug um Zug in den Wahnsinn (Originaltitel: Bobby Fischer Against the World). Dokumentarfilm, USA/UK, 2011, Regie: Liz Garbus.

- Bauernopfer – Spiel der Könige (Originaltitel: Pawn Sacrifice). Spielfilm, USA/Kanada, 2014, Regie: Edward Zwick, Bobby Fischer wird von Tobey Maguire dargestellt.

Veröffentlichungen

- Bobby Fischer's Games of Chess. Simon and Schuster, New York 1959, ISBN 0-923891-46-3 (eine Sammlung früher Partien, einschließlich der Partie des Jahrhunderts).

- Bobby Fischer Teaches Chess. Bantam, New York 1966.

- Bobby Fischer lehrt Schach. Ein programmierter Schachlehrgang. Joachim Beyer Verlag, Eltmann 2017, ISBN 978-3-95920-044-8

- My 60 Memorable Games. Simon and Schuster, New York 1969. Batsford, London 1995, ISBN 0-7134-7812-8 (bearbeitete Neuausgabe).

- Meine 60 denkwürdigen Partien. Wildhagen, Hamburg o. J. (ca. 1970).

Literatur

- Elie Agur: Bobby Fischer. Seine Schachmethode. Beyer, Hollfeld 1993, ISBN 3-89168-041-4.

- Christiaan M. Bijl: Die gesammelten Partien von Robert J. Fischer. Variant, 2. Auflage, Nederhorst den Berg 1986, ISBN 90-6448-515-1.

- Hans Böhm, Kees Jongkind: Bobby Fischer. The wandering king. Batsford, London 2004, ISBN 0-7134-8935-9.

- Frank Brady: Bobby Fischer, profile of a prodigy. McKay, New York 1973.

- Frank Brady: Endgame. Bobby Fischer’s remarkable rise and fall from America’s brightest prodigy to the edge of madness.[33] Crown, New York 2011, ISBN 978-0-307-46390-6 (deutsch: Endspiel. Genie und Wahnsinn im Leben der Schachlegende Bobby Fischer. Riva, München 2012, ISBN 978-3-86883-199-3).

- Robert E. Burger: The chess of Bobby Fischer. San Francisco 1994.

- Wolfgang Daniel: Robert James Fischer: „Ich wollte unbedingt gewinnen!“ Zitate, Notizen, Stationen und Partien aus dem Leben eines Schachprofis. Schneidewind, Halle 2007, ISBN 978-3-939040-16-3.

- Petra Dautov: Bobby Fischer – wie er wirklich ist. Ein Jahr mit dem Schachgenie. California-Verlag, Darmstadt 1995, ISBN 3-9804281-3-3.

- David Edmonds, John Eidinow: Wie Bobby Fischer den Kalten Krieg gewann. Die ungewöhnlichste Schachpartie aller Zeiten. DVA, München 2005, ISBN 3-421-05654-4; Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2007, ISBN 978-3-596-17168-2.

- Reuben Fine: Die Psychologie des Schachspielers. Syndikat, Frankfurt 1982, ISBN 3-8108-0204-2 (darin Bobby Fischers Kampf um die Schachweltmeisterschaft. Psychologie und Taktik des Titelwettkampfs).

- Johannes Fischer: Schachspieler, Sonderling, Genie. In: Karl. Nr. 2/02, S. 38.

- Robert Hübner: Weltmeister Fischer. ChessBase, Hamburg 2003 (CD-ROM), ISBN 3-935602-71-5.

- ders.: Materialien zu Fischers Partien. Rattmann, 2004, ISBN 3-88086-181-1.

- Garry Kasparov: My great predecessors. Part IV. Fischer. Everyman, London 2004, ISBN 1-85744-395-0.

- Dagobert Kohlmeyer: Bobby Fischer – Genie zwischen Ruhm und Wahn. Joachim Beyer Verlag, Eltmann 2013, ISBN 978-3-940417-18-3.

- Jerzy Konikowski und Pit Schulenburg: Fischers Vermächtnis, Joachim Beyer Verlag, Eltmann 2017, ISBN 978-3-95920-046-2.

- Haye Kramer und Siep H. Postma: Das Schachphänomen Robert Fischer. Variant, 2. Auflage, Nederhorst den Berg 1982, ISBN 90-6448-508-9.

- Yves Kraushaar: Bobby Fischer heute. Das Genie zwischen Wunder und Wahnsinn. Usus, Schwanden 1977.

- Manfred Mädler: Die Rückkehr des Phantoms. Mädler, 1. Auflage, Düsseldorf 1992, ISBN 3-925691-04-9.

- Karsten Müller: Bobby Fischer: The Career and Complete Games of the American World Chess Champion. Russell, Milford 2009, ISBN 978-1-888690-59-0 (deutsch: Bobby Fischer. Die Karriere und alle Partien des amerikanischen Schachweltmeisters. New In Chess, Alkmaar 2010, ISBN 978-90-5691-339-7).

- Helgi Ólafsson: Bobby Fischer comes home. The final years in Iceland, a saga of friendship and lost illusions. New In Chess, Alkmaar 2012, ISBN 978-90-5691-381-6.

- Aleksander Pasternjak: Bobby Fischer. Copress-Verlag, München 1973; Nachdruck als Schach-Phänomen Bobby Fischer. Edition Olms, Zürich 1991, ISBN 3-283-00242-8

- Dimitry Plisetsky, Sergey Voronkov: Russians versus Fischer. Everyman Chess, London 2005, ISBN 978-1-85744-380-6.

- Joseph G. Ponterotto: A Psychobiography of Bobby Fischer: Understanding the Genius, Mystery, and Psychological Decline of a World Chess Champion. Charles C Thomas, Springfield 2012, ISBN 978-0-398-08742-5.

- Andrew Soltis: Bobby Fischer rediscovered. Batsford, London 2003, ISBN 0-7134-8846-8.

Weblinks

- Literatur von und über Bobby Fischer im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Robert James Fischer, 1943-2008, Nachruf von André Schulz auf der Website von ChessBase, 18. Januar 2008

- Bobby Fischer, Troubled Genius of Chess, Dies at 64, New York Times, 19. Januar 2008, mit Bilderserie (nur mit Cookies)

- Schachlegende Bobby Fischer: Das jähzornige Genie, Nachruf von Dennis Kayser, Spiegel Online, 18. Januar 2008

- The Fischer Story. A Mystery Wrapped in an Enigma ( vom 2. September 2015 im Internet Archive), Artikel von William Lombardy (Fischers Sekundant in Reykjavík 1972), Sports Illustrated, 21. Januar 1974

- Schach und Paranoia. Verfolgungswahn und Verschwörungstheorien bei Spielergenies, Auszüge eines Vortrags von Mathias Bröckers bei der Veranstaltungsreihe Hinter den Spiegeln – Zur Kultur des Spiels und der Schönheit des tiefen Denkens, Kunsthalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, 30. November 2006

- Sammlung von mehr als 600 Fotos von Fischer

- Nachspielbare Schachpartien von Bobby Fischer auf chessgames.com (englisch)

- Fischersetur (Fischer-Museum in Selfoss, Südisland; englisch/isländisch)

- Bobby Fischer: Bücher über einen Mythos, Kommentierte Bibliographie von deutschsprachigen Büchern über Fischer

- Ex-Weltmeister Boris Spasski im Haus der Geschichte am 21. Januar 2007 in Bonn auf Teleschach (Fotos, zwei Videofilme und Bericht)

Einzelnachweise

- ↑ ChessBase: Fischer versus FBI – FBI versus Fischer ( vom 2. Juli 2009 im Internet Archive), 29. November 2002; siehe auch die Fotogalerie zu Fischer, in: Los Angeles Times, 21. September 2009

- ↑ Schachmatt. Wie Bobby Fischer – Schachweltmeister, Jude und Antisemit – sich selbst ins Aus manövrierte. Zentralrat der Juden in Deutschland. 11. Jahrgang Nr. 8, 26. August 2011 – 26. Aw 5771

- ↑ Chase's Calendar of Events 2008, McGraw-Hill, New York 2008, ISBN 0-07-148903-7, Seite 31 (englisch)

- ↑ Willy Iclicki: FIDE Golden book 1924–2002. Euroadria, Slovenia, 2002, S. 75

- ↑ André Schulz: Robert Fischer, 11. Schachweltmeister. In: chessbase.com, abgerufen am 26. November 2018.

- ↑ Leonard Barden: Nachruf, in: The Guardian, 19. Januar 2008.

- ↑ Harald Fietz: Bis alle seine Bauern wurden, rochadekuppenheim.de, abgerufen am 25. Mai 2015

- ↑ a b Nachruf auf Bobby Fischer. In: Der Tagesspiegel, 18. Januar 2008.

- ↑ Schach in der Pulvermühle ( vom 21. Februar 2009 im Internet Archive)

- ↑ Martin Krauss: Sinn und Wahn. Jüdische Allgemeine vom 24. Januar 2008

- ↑ Fischer über die Anschläge auf das WTC 11. September 2001 (MP3; 1,4 MB)

- ↑ Zu dem komplizierten, juristisch umstrittenen Vorgehen siehe u. a. hier

- ↑ Dirk Jan ten Geuzendam: A lone king has wandered off / They’ll do it every time. In: New In Chess, Ausgabe 2/2008. S. 21

- ↑ Andy Soltis am 14. November 2009 in der New York Post

- ↑ Laura Smith-Spark, Fischer 'put Iceland on the map', BBC News, 23. März 2005.

- ↑ Sara Blask, Bobby Fischer Read Here, The Smart Set, 21. Januar 2008.

- ↑ a b c ChessBase: Robert Fischers geheimes Begräbnis, 26. Januar 2008 (mit Fotografie der Grabstätte)

- ↑ Dirk Jan ten Geuzendam: A lone king has wandered off / They’ll do it every time. In: New In Chess, Ausgabe 2/2008. S. 13–15

- ↑ Dirk Jan ten Geuzendam: A lone king has wandered off / They’ll do it every time. In: New In Chess, Ausgabe 2/2008. S. 14–15

- ↑ Eigenwilliges Genie: Schachlegende Bobby Fischer ist tot. In: Zeit online, 18. Januar 2008

- ↑ Tissue sample obtained from Fischer’s grave, Chessbase.com, 5. Juli 2010

- ↑ spiegel.de, abgerufen am 2. September 2010

- ↑ Miyoko Watai ruled Bobby Fischer’s legal heir. Iceland Review, 3. März 2011, abgerufen am 16. Oktober 2017 (englisch).

- ↑ Dylan Loeb McClain: Iceland Court hands Bobby Fischer estate to japanese claimant. The New York Times, 4. März 2011, abgerufen am 16. Oktober 2017 (englisch).

- ↑ Edward Winter: Fischer’s fury auf chesshistory.com, 1999, mit Aktualisierungen

- ↑ Patent US4884255: Digital chess clock. Erfinder: Robert J. Fischer.

- ↑ Brady 2011, S. 328; Müller 2009, S. 23; Patrick Wolff: The Complete Idiot’s Guide to Chess. 2. Auflage. Macmillan, 2001, S. 273 (Erstausgabe: 1997). William Lombardy: Understanding Chess: My System, My Games, My Life. Russell Enterprises, 2011, ISBN 978-1-936490-22-6, S. 220. Harold C. Schonberg: Grandmasters of Chess. J.B. Lippincott, 1973, ISBN 0-397-01004-4, S. 271, 302. Fred Waitzkin: Mortal Games: The Turbulent Genius of Garry Kasparov. G. P. Putnam's Sons, 1993, ISBN 0-399-13827-7, S. 275 (Zitat Kasparov).

- ↑ Dmitry Plisetsky, Sergey Voronkov: Russians versus Fischer. Everyman Chess, London 2005, ISBN 978-1-85744-380-6, S. 270.

- ↑ Dmitry Plisetsky, Sergey Voronkov: Russians versus Fischer. Everyman Chess, London 2005, ISBN 978-1-85744-380-6, S. 251.

- ↑ Dmitry Plisetsky, Sergey Voronkov: Russians versus Fischer. Everyman Chess, London 2005, ISBN 978-1-85744-380-6, S. 251–262.

- ↑ The Atlantic: Bobby Fischer’s Pathetic Endgame, Dezember 2002

- ↑ A Rook House for Bobby, 2005

- ↑ Neues über Bobby in: ChessBase, 3. Juli 2011

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Fischer, Bobby |

| ALTERNATIVNAMEN | Fischer, Robert James |

| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Schachspieler und Schachweltmeister |

| GEBURTSDATUM | 9. März 1943 |

| GEBURTSORT | Chicago, Illinois |

| STERBEDATUM | 17. Januar 2008 |

| STERBEORT | Reykjavík |