„L’Huomo“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Motmel (Diskussion | Beiträge) K →Handlung in einem Akt: Sprachliches |

VL-Fehler: Vorlage:Zitat war mit unvollständ. Namen benannt; zzgl. Vorlage:Zitat-fr; Weblinks akt./https-fixes, Totlinks → 4 Mementos; PURLs; −sessionID-Link; Weblinklabel erg.; OCLC, ISSN, PDFs, WP:LIT format.; ±wls |

||

| Zeile 32: | Zeile 32: | ||

* Bühnenbilder von [[Carlo Galli da Bibiena]]: Eichenwald, im Wechsel mit fürchterlicher Höhle. |

* Bühnenbilder von [[Carlo Galli da Bibiena]]: Eichenwald, im Wechsel mit fürchterlicher Höhle. |

||

Während ''Animia'' und ''Anemone'' auf einer Wiese – voneinander getrennt – tief schlafen, erscheint aus den Wolken der ''gute Geist'' (''Il Buon Genio'')<ref>Bezeichnung im deutschen Libretto: „guter“ bzw. „böser Schutzengel“ (später im Text nur „guter und böser Engel“).</ref> und besingt die beginnende Zeit der Tugend und Vernunft. Er erblickt die beiden schlafenden „Sterblichen“ (''les Mortels'', die weibliche und die männliche Seele) und eilt, seine Botschaft allen Menschen zu verkünden. Animias und Anemones Namen sind „gleich bedeutende Wörter“<ref>Nach zeitgenössischer deutscher Übersetzung des damaligen Direktors der höfischen Oper Philipp Christian Cuno von Bassewitz. Italienisch-deutsches Libretto Universitätsbibliothek Rostock.</ref> und [[Anagramm]]e für die weibliche und männliche Seele.<ref>Siehe ''Innhalt''<!-- sic! --> im deutschen Libretto.</ref> Der ''gute Geist'' befreit die Vernunft, seine Tochter ''Negiorea'', und mit ihr die Tugend und die Freuden, die bis dahin alle gefesselt in einer „fürchterlichen Höhle“ lagen. Nach einem [[Ballett#Das Handlungsballett|Handlungsballett]] befiehlt ''Negiorea'' den Tanzenden, sich Animias und Anemones anzunehmen. Sie tun das, indem sie die beiden Schlafenden mit [[Wahlspruch|Wahlsprüchen, genannt „Devisen“]] der [[Redlichkeit]] ausstatten. |

Während ''Animia'' und ''Anemone'' auf einer Wiese – voneinander getrennt – tief schlafen, erscheint aus den Wolken der ''gute Geist'' (''Il Buon Genio'')<ref>Bezeichnung im deutschen Libretto: „guter“ bzw. „böser Schutzengel“ (später im Text nur „guter und böser Engel“).</ref> und besingt die beginnende Zeit der Tugend und Vernunft. Er erblickt die beiden schlafenden „Sterblichen“ (''les Mortels'', die weibliche und die männliche Seele) und eilt, seine Botschaft allen Menschen zu verkünden. Animias und Anemones Namen sind „gleich bedeutende Wörter“<ref>Nach zeitgenössischer deutscher Übersetzung des damaligen Direktors der höfischen Oper Philipp Christian Cuno von Bassewitz. Italienisch-deutsches Libretto, Universitätsbibliothek Rostock.</ref> und [[Anagramm]]e für die weibliche und männliche Seele.<ref>Siehe ''Innhalt''<!-- sic! --> im deutschen Libretto.</ref> Der ''gute Geist'' befreit die Vernunft, seine Tochter ''Negiorea'', und mit ihr die Tugend und die Freuden, die bis dahin alle gefesselt in einer „fürchterlichen Höhle“ lagen. Nach einem [[Ballett#Das Handlungsballett|Handlungsballett]] befiehlt ''Negiorea'' den Tanzenden, sich Animias und Anemones anzunehmen. Sie tun das, indem sie die beiden Schlafenden mit [[Wahlspruch|Wahlsprüchen, genannt „Devisen“]] der [[Redlichkeit]] ausstatten. |

||

Zu den Tänzern gehört die personifizierte „ehrliche Liebe“, bei deren Versuch, Animia und Anemone aufzuwecken, sich die Bühne verdunkelt. Mit Donner und Flammen erscheint ''IL Cattivo Genio'' (böser Geist) und vertreibt die Anhänger des guten Geistes. Beim Tanz seines Gefolges, dem er befiehlt, die Menschheit zu verderben, entdeckt der böse Geist die beiden Schlafenden, worauf die Tanzenden Anemone die Zeichen der Redlichkeit abnehmen. Bei Animia gelingt ihnen das nicht, aber sie rauben ihr die Unschuld und geben ihr Eigenliebe, Stolz und Eifersucht. ''Negiorea'', die (unsichtbare) Vernunft verhindert, dass Animia vom Pfeil des ''L'Amor Incostane'' (flüchtige Liebe) getroffen wird, der Anemone allein trifft. Beide Sterbliche wachen aus ihrem Schlaf auf. Sie sind sich fremd und betrachten sich voll Bewunderung. Ihre Annäherungen enden in einem gesungenen Liebesduett (''Scena Sesta'').<ref>Deutsches Libretto S. 15 und 16.</ref> |

Zu den Tänzern gehört die personifizierte „ehrliche Liebe“, bei deren Versuch, Animia und Anemone aufzuwecken, sich die Bühne verdunkelt. Mit Donner und Flammen erscheint ''IL Cattivo Genio'' (böser Geist) und vertreibt die Anhänger des guten Geistes. Beim Tanz seines Gefolges, dem er befiehlt, die Menschheit zu verderben, entdeckt der böse Geist die beiden Schlafenden, worauf die Tanzenden Anemone die Zeichen der Redlichkeit abnehmen. Bei Animia gelingt ihnen das nicht, aber sie rauben ihr die Unschuld und geben ihr Eigenliebe, Stolz und Eifersucht. ''Negiorea'', die (unsichtbare) Vernunft verhindert, dass Animia vom Pfeil des ''L'Amor Incostane'' (flüchtige Liebe) getroffen wird, der Anemone allein trifft. Beide Sterbliche wachen aus ihrem Schlaf auf. Sie sind sich fremd und betrachten sich voll Bewunderung. Ihre Annäherungen enden in einem gesungenen Liebesduett (''Scena Sesta'').<ref>Deutsches Libretto, S. 15 und 16.</ref> |

||

* Bühnenbilder: Palmenwald, in dem die Liebesgötter spazieren; dann gebirgige unwegsame Landschaft, wechselnd mit Berglandschaft, in der ein Altar platziert ist, um den sich der Chor der ''Spiriti Celesti'' versammelt; zum Schluss: Landschaft und Kristallpalast mit durchscheinenden Säulen, in der Ferne die griechische Hafenstadt [[Piräus]]. |

* Bühnenbilder: Palmenwald, in dem die Liebesgötter spazieren; dann gebirgige unwegsame Landschaft, wechselnd mit Berglandschaft, in der ein Altar platziert ist, um den sich der Chor der ''Spiriti Celesti'' versammelt; zum Schluss: Landschaft und Kristallpalast mit durchscheinenden Säulen, in der Ferne die griechische Hafenstadt [[Piräus]]. |

||

| Zeile 44: | Zeile 44: | ||

=== Hintergrund und Bedeutung === |

=== Hintergrund und Bedeutung === |

||

Die einaktige ''Festa teatrale'' – ein moralisierendes Musiktheaterstück der [[Aufklärung]]<ref>Siehe dazu |

Die einaktige ''Festa teatrale'' – ein moralisierendes Musiktheaterstück der [[Aufklärung]]<ref>Siehe dazu {{Internetquelle |url=http://www.frankreich-experte.de/themen/theater-der-aufklärung |titel=Theater der Aufklärung |werk=frankreich-experte.de |hrsg=Form INform |archiv-url=https://web.archive.org/web/20130812191044/http://www.frankreich-experte.de:80/themen/theater-der-aufklärung |archiv-datum=2013-08-12 |abruf=2019-08-21 |offline=1}}</ref> auf dichterischem Niveau<ref>Das zeigen die Dialoge in ihrer schlüssigen, sprachlich-rhetorischen Qualität.</ref> – wird von der Theaterleiterin Wilhelmine im ''Argument'' (Vorwort) bescheiden als eine ''simple [[Allegorie|Allégorie]]'' (deutsches Vorwort: ''ein bloßes [[Gleichnis|Gleichniß]],'' eine ''Art [[Lyrik|lyrischen Gedichts]]'') mit einem ''sujet philosophique sur un Théatre d’opera'' bezeichnet.<ref>Siehe das dreisprachige Vorwort.</ref> Interessant ist das Sujet der an französischer Kultur orientierten Wilhelmine im Hinblick auf die damalige französische Oper, die in den 1750er Jahren Schauplatz des sogenannten [[Buffonistenstreit]]es war: Hier hatte 1752 [[Jean-Jacques Rousseau]] mit seiner Oper [[Le devin du village]] für einen umfassenden, in der Folge europaweiten französischen Erfolg gesorgt. |

||

Wilhelmine thematisiert wie Rousseau die Nöte eines entzweiten Liebespaares (weibliche und männliche Seele) und deren Wiedervereinigung. Bei Rousseau ist der ''Devin'' (Dorfwahrsager) der „rettende Engel“ für die Versöhnung, bei Wilhelmine hat diese Rolle ''Negiorea'', die personifizierte Vernunft,<ref>Guter und böser ''Schutzengel'' ist die Bezeichnung des Bayreuther Hofoperndirektors [[Philipp Cuno Christian von Bassewitz]] in seiner deutschen Übersetzung des Librettos.</ref> nach dem von der Opernleiterin angeführten System Zoroasters, das sich im Dialog der beiden Seelen verwirklicht. |

Wilhelmine thematisiert wie Rousseau die Nöte eines entzweiten Liebespaares (weibliche und männliche Seele) und deren Wiedervereinigung. Bei Rousseau ist der ''Devin'' (Dorfwahrsager) der „rettende Engel“ für die Versöhnung, bei Wilhelmine hat diese Rolle ''Negiorea'', die personifizierte Vernunft,<ref>Guter und böser ''Schutzengel'' ist die Bezeichnung des Bayreuther Hofoperndirektors [[Philipp Cuno Christian von Bassewitz]] in seiner deutschen Übersetzung des Librettos.</ref> nach dem von der Opernleiterin angeführten System Zoroasters, das sich im Dialog der beiden Seelen verwirklicht. |

||

Springender Punkt nebenbei ist, dass die Theaterleiterin unter dem Titel ''Der Mensch'' (''L’Huomo'') ausdrücklich beide Geschlechter als Handelnde versteht; mit diesem Titel bezieht sie Stellung zu einem alten Identifikationsproblem der Frau, wie es in dem nur das männliche Geschlecht enthaltenden romanischen Wortstamm „homo“ programmiert ist. Der in der Oper thematisierte moralische Vorsprung Animias ist im Hinblick auf die [[Querelle des femmes]] um dieses Problem bemerkenswert. |

Springender Punkt nebenbei ist, dass die Theaterleiterin unter dem Titel ''Der Mensch'' (''L’Huomo'') ausdrücklich beide Geschlechter als Handelnde versteht; mit diesem Titel bezieht sie Stellung zu einem alten Identifikationsproblem der Frau, wie es in dem nur das männliche Geschlecht enthaltenden romanischen Wortstamm „homo“ programmiert ist. Der in der Oper thematisierte moralische Vorsprung Animias ist im Hinblick auf die [[Querelle des femmes]] um dieses Problem bemerkenswert. |

||

Nach der christlichen Lehre, wie sie seit der [[Renaissance]] diskutiert wurde, konnte nur [[Adam und Eva|Adam]] wählen und über sein Leben bestimmen.<ref>Über die Definition männlich/weiblich, insbesondere bei G. |

Nach der christlichen Lehre, wie sie seit der [[Renaissance]] diskutiert wurde, konnte nur [[Adam und Eva|Adam]] wählen und über sein Leben bestimmen.<ref>Über die Definition männlich/weiblich, insbesondere bei G. P. della Mirandola, siehe Gisela Bock: ''Frauen in der Europäischen Geschichte.'' S. 14.</ref> Dazu schrieb der [[Humanist]] [[Giovanni Pico della Mirandola]] die berühmte 1496 gedruckte Rede [[Giovanni Pico della Mirandola#Oratio de hominis dignitate|Oratio de hominis dignitate]] (über die Würde des Menschen). Demgegenüber ist es in ''L’Huomo'' allein die weibliche Seele Animia, die der Vernunft, ''Negioreá'' und damit nicht der ''flüchtigen Liebe'' gehorcht. |

||

{{ |

{{Zitat |

||

|Text=Ein lichter Wahrheitsstrahl dringt plötzlich auf mich ein. Geh, falsche! packe dich, du willst mich nur betrie[ü]gen. |

|Text=Ein lichter Wahrheitsstrahl dringt plötzlich auf mich ein. Geh, falsche! packe dich, du willst mich nur betrie[ü]gen. |

||

|ref=<ref>Animia zur ''flüchtigen Liebe'', 15. Szene, deutsches Libretto S. 43.</ref>}} |

|ref=<ref>Animia zur ''flüchtigen Liebe'', 15. Szene, deutsches Libretto, S. 43.</ref> |

||

}} |

|||

Beide Geschlechter agieren eigenständig, doch das weibliche trägt moralisch den Sieg davon. Das ist Konfliktstoff für die damals in den Salons diskutierte ''Querelle des femmes''. Wilhelmine drückt das sehr vereinfacht so aus: |

Beide Geschlechter agieren eigenständig, doch das weibliche trägt moralisch den Sieg davon. Das ist Konfliktstoff für die damals in den Salons diskutierte ''Querelle des femmes''. Wilhelmine drückt das sehr vereinfacht so aus: |

||

{{Zitat |

{{Zitat |

||

|Text=Der Verfasser [Wilhelmine] stellet […] eine Männliche und Weibliche [Seele] vor, um die Aufmerksamkeit seiner verschiedenen Zuhörer [beider Geschlechter] desto beßer zu ermuntern. |

|Text=Der Verfasser [Wilhelmine] stellet […] eine Männliche und Weibliche [Seele] vor, um die Aufmerksamkeit seiner verschiedenen Zuhörer [beider Geschlechter] desto beßer zu ermuntern. |

||

|ref=<ref>Siehe ''Innhalt<!-- sic! --> |

|ref=<ref>Siehe ''Innhalt''<!-- sic! --> (= deutsches Vorwort).</ref> |

||

}} |

|||

Dazu kommentiert Wilhelmine, ein guter Ausgang wie dieser – der moralische Sieg der Frau [=der weiblichen Seele] – sei nur auf dem Theater möglich. |

Dazu kommentiert Wilhelmine, ein guter Ausgang wie dieser – der moralische Sieg der Frau [=der weiblichen Seele] – sei nur auf dem Theater möglich. |

||

{{Zitat |

{{Zitat-fr |

||

|Text=Il est fort á craindre, que ce triomphe n’existera jamais, que sur le Theatre. |

|Text=Il est fort á craindre, que ce triomphe n’existera jamais, que sur le Theatre. |

||

|de=Billig befürchtet man, daß dieser Triumph niemals anders, als auf der Schaubühne gezeigt werden könne. |

|||

|ref=<ref>''L’Huomo'', Vorwort.</ref>}} |

|ref=<ref>''L’Huomo'', Vorwort.</ref> |

||

}} |

|||

=== Zum altitalienischen Wort L'Huomo === |

=== Zum altitalienischen Wort L'Huomo === |

||

„L’Huomo“ ([[Italienische Sprache#Geschichte der italienischen Sprache|alt-italienische]] Schreibweise) als Operntitel deutet keinerlei Bühnenhandlung an, wie beispielsweise die historische Figur ''[[Semiramis]]'' als Überschrift zu Wilhelmines Libretto ihrer Vorgängeroper. Die Definition des Wortes ''L’Huomo'' ist „Mensch“ und zugleich „Mann“, nicht aber „Frau“. Das führte innerhalb der Jahrhunderte andauernden sogenannten ''Querelle des femmes'' zu gravierenden Diskussionen und rhetorischen, oft frauenfeindlichen Spitzfindigkeiten. Vergegenwärtigt man sich die Aktivitäten der für die Bühnen ihres Hofes seit 1737 mit französischem Theater und italienischen Opern tätigen [[Aufklärung|aufgeklärten]] Theaterfrau Wilhelmine,<ref>„''Markgräfin Wilhelmines Opernbemühungen verdienen größtes historisches Interesse''“. [[Reinhard Wiesend]]: ''Markgräfin Wilhelmine und die Oper'' |

„L’Huomo“ ([[Italienische Sprache#Geschichte der italienischen Sprache|alt-italienische]] Schreibweise) als Operntitel deutet keinerlei Bühnenhandlung an, wie beispielsweise die historische Figur ''[[Semiramis]]'' als Überschrift zu Wilhelmines Libretto ihrer Vorgängeroper. Die Definition des Wortes ''L’Huomo'' ist „Mensch“ und zugleich „Mann“, nicht aber „Frau“. Das führte innerhalb der Jahrhunderte andauernden sogenannten ''Querelle des femmes'' zu gravierenden Diskussionen und rhetorischen, oft frauenfeindlichen Spitzfindigkeiten. Vergegenwärtigt man sich die Aktivitäten der für die Bühnen ihres Hofes seit 1737 mit französischem Theater und italienischen Opern tätigen [[Aufklärung|aufgeklärten]] Theaterfrau Wilhelmine,<ref>„''Markgräfin Wilhelmines Opernbemühungen verdienen größtes historisches Interesse''“. [[Reinhard Wiesend]]: ''Markgräfin Wilhelmine und die Oper.'' In: ''Galli Bibiena und der Musenhof der Wilhelmine von Bayreuth.'' Prestel, München 1998, ISBN 3-7913-1963-9, S. 94.</ref> erhebt sich die Frage, ob der Autorin bei ihrem Titel insbesondere die Thematik der Querelle ein Anliegen war, auch wenn sie das nicht extra angibt – oder gerade deshalb. |

||

Das Jahrhunderte alte, lebhafte Schrifttum der Querelle wird zum Beispiel durch das [[Pamphlet]] [[Ob die Weiber Menschen seyn, oder nicht?]] (1595, deutsche Fassung 1618) illustriert. Darin sagt der [[misogyn]]e [[Benediktiner]]-[[Kontroverse|Disputant]]: |

Das Jahrhunderte alte, lebhafte Schrifttum der Querelle wird zum Beispiel durch das [[Pamphlet]] [[Ob die Weiber Menschen seyn, oder nicht?]] (1595, deutsche Fassung 1618) illustriert. Darin sagt der [[misogyn]]e [[Benediktiner]]-[[Kontroverse|Disputant]]: |

||

{{Zitat |

{{Zitat |

||

|Text=Das Wörtlein Homo wird von humo deriviert, von der Erden, darumb so kann das Weib kein Mensch seyn oder genennet werden, dann sie nicht von der Erden, denn von der Klapperrippen herkommt. |

|Text=Das Wörtlein Homo wird von humo deriviert, von der Erden, darumb so kann das Weib kein Mensch seyn oder genennet werden, dann sie nicht von der Erden, denn von der Klapperrippen herkommt. |

||

|ref=<ref>''Ob die Weiber Menschen seyn, oder nicht?'' Deutsche Fassung von 1618 der lateinischen Disputatio von 1595 |

|ref=<ref>''Ob die Weiber Menschen seyn, oder nicht?'' Deutsche Fassung von 1618 der lateinischen Disputatio von 1595. In: [[Elisabeth Gössmann]] (Hrsg.): Ob die Weiber Menschen seyn, oder nicht? (= ''[[Archiv für philosophie- und theologiegeschichtliche Frauenforschung]].'' Band 4). 2., überarb. und erw. Auflage. iudicium, München 1996, ISBN 3-89129-004-7, S. 101–124; Kommentar von Jörg Jungmayr, S. 52–62.<!-- {{OCLC|20783206}} auf Worldcat.org [http://www.iudicium.de/katalog/004-7.htm Ob die Weiber Menschen seyn, nicht?], [http://d-nb.info/948008113], [http://d-nb.info/572766386]</ref><ref>Siehe Gisela Bock: ''Frauen in der europäischen Geschichte'' S. 20. --></ref> |

||

}} |

|||

Wilhelmine sprach und schrieb hauptsächlich die Sprache des gebildeten Adels, Französisch, und Frankreich war das Land der [[Literarischer Salon|Salons]], in denen Themen wie die der Querelle erörtert wurden.<ref>Zum Beispiel erwähnt Gisela Bock die Salonière Madame d’Epinay, die noch 1776 in diese Richtung über das Wort ''l’homme'' sinnierte, das als solches den Menschen an sich oder – mit Artikel ''un'' – den Mann bedeute, wogegen die Frau – „une femme“ – mit anderem Wortstamm ausgedrückt würde. Woraus sie ableitete, dass die Frau nicht als Mensch, sondern als ''anderes Geschlecht'' definiert wird. Bock S. 20.</ref> |

Wilhelmine sprach und schrieb hauptsächlich die Sprache des gebildeten Adels, Französisch, und Frankreich war das Land der [[Literarischer Salon|Salons]], in denen Themen wie die der Querelle erörtert wurden.<ref>Zum Beispiel erwähnt Gisela Bock die Salonière Madame d’Epinay, die noch 1776 in diese Richtung über das Wort ''l’homme'' sinnierte, das als solches den Menschen an sich oder – mit Artikel ''un'' – den Mann bedeute, wogegen die Frau – „une femme“ – mit anderem Wortstamm ausgedrückt würde. Woraus sie ableitete, dass die Frau nicht als Mensch, sondern als ''anderes Geschlecht'' definiert wird. Bock S. 20.</ref> |

||

| Zeile 74: | Zeile 78: | ||

=== Französisch-italienische Mischform === |

=== Französisch-italienische Mischform === |

||

Wilhelmines einaktige ''Festa teatrale'', ''ein Singespiel mit Tänzen untermengt'' in 23 Szenen, ist eine Mischform aus italienischer [[Opera seria]] und französischer ''Fête en Musique''.<ref>Über den Komponisten [[Andrea Bernasconi]] s. Daniela Sadgorski: ''Andrea Bernasconi und die Oper am Münchner Kurfürstenhof 1753–1772'' |

Wilhelmines einaktige ''Festa teatrale'', ''ein Singespiel mit Tänzen untermengt'' in 23 Szenen, ist eine Mischform aus italienischer [[Opera seria]] und französischer ''Fête en Musique''.<ref>Über den Komponisten [[Andrea Bernasconi]] s. Daniela Sadgorski: ''Andrea Bernasconi und die Oper am Münchner Kurfürstenhof 1753–1772.'' Herbert Uz Verlag, München 2010, ISBN 978-3-8316-4000-3, insbesondere S. 58 und 61.</ref> Bei der kulturell französisch orientierten Markgräfin könnte man meinen, dass sie die seit 1752 in Paris mit großem Erfolg aufgeführte einaktige Oper (''Interméde'') von [[Jean Jacques Rousseau]] ''[[Le devin du village]]'' vor Augen hatte, denn bei diesem Musiktheater ging es ebenso „nur“ um die Versöhnung eines entzweiten (ländlichen) Liebespaares, das sich durch das Einschalten des Dorfwahrsagers und -zauberers wieder versöhnt. In L'Huomo spielt sich das Beziehungsdrama auf einer höheren Ebene ab, so fällt die Rolle des Dorfwahrsagers einem ''buon genio'' (guter Geist) in Gestalt von dessen Tochter, der Vernunft, zu. Vier Ballette und sieben Chöre sind in die Handlung integrierte Elemente der französischen [[Tragédie lyrique]]; die Tanzmusik und Choreografie, frühe Beispiele von Handlungsballetten, sind heute verschollen. An zentraler Stelle sind zwei von Wilhelmine komponierte [[Cavatine]]n des guten Geistes platziert,<ref>''Moderne Partituren der Cavatinen.'' Furore Verlag, Kassel.</ref> Dazu sind insgesamt sechzehn [[Arie#Da-capo-Arie|Da-capo-Arien]] vorgesehen, meist platziert als Abschluss einer [[Szene (Theater)|Szene]], wie in der italienischen Opera seria. Zwei Ballettmeister sind im Libretto angegeben. Das abschließende Ballett trägt die programmatische Überschrift ''[[Rinaldo]] und Armide'' nach dem antiken mythologischen Stoff, den zum Beispiel [[Georg Friedrich Händel]] in seiner gleichnamigen Oper ''Rinaldo'' vertonte. Das Titelblatt des Librettos seiner Hamburger Aufführung mit der Darstellung einer Rundbogenarchitektur hat Ähnlichkeit mit der stilisierten zeichnerischen Gestaltung des „Palmenwald“ im Bühnenbild Carlo Galli da Bibienas für L’Huomo.<!--Bild folgt--> |

||

== Die Lehre des Zoroaster == |

== Die Lehre des Zoroaster == |

||

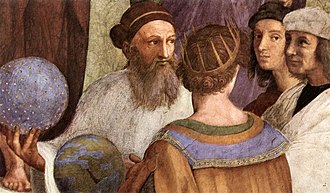

[[Datei:Sanzio 01 Zoroaster Ptolmey.jpg|mini|hochkant=1.5|Raffael, ''[[Die Schule von Athen]]'', um 1510 (Ausschnitt). [[Zarathustra]] (?)]] |

[[Datei:Sanzio 01 Zoroaster Ptolmey.jpg|mini|hochkant=1.5|Raffael, ''[[Die Schule von Athen]]'', um 1510 (Ausschnitt). [[Zarathustra]] (?)]] |

||

[[Zarathustra]], altiranischer Religionsstifter, vermutlich aus Bactrien (2. oder 1. Jahrtausend vor Christus) und seine Lehre beschäftigte die Europäer insbesondere im Zeitalter der Aufklärung. In Frankreich war Voltaire, mit dem Wilhelmine befreundet war, der wichtigste Schriftsteller zu diesem Thema. |

[[Zarathustra]], altiranischer Religionsstifter, vermutlich aus Bactrien (2. oder 1. Jahrtausend vor Christus) und seine Lehre beschäftigte die Europäer insbesondere im Zeitalter der Aufklärung. In Frankreich war Voltaire, mit dem Wilhelmine befreundet war, der wichtigste Schriftsteller zu diesem Thema. |

||

„Der [[Zoroastrismus|zoroastrische]] [[Dualismus]] von Gut und Böse war in Europa seit den Berichten der alten Griechen bekannt“.<ref>H. Lommel in: Carl Clemen: ''Die Religionen der Erde'' 1949, S. 145.</ref> |

„Der [[Zoroastrismus|zoroastrische]] [[Dualismus]] von Gut und Böse war in Europa seit den Berichten der alten Griechen bekannt“.<ref>H. Lommel in: Carl Clemen: ''Die Religionen der Erde.'' 1949, S. 145.</ref> |

||

In ihrem Textbuch zu ''L’Huomo'' schreibt Wilhelmine in Bezug auf Zoroaster nur das Folgende, das zeigt, dass sie ihn zu den Philosophen zählt: |

In ihrem Textbuch zu ''L’Huomo'' schreibt Wilhelmine in Bezug auf Zoroaster nur das Folgende, das zeigt, dass sie ihn zu den Philosophen zählt: |

||

{{Zitat |

{{Zitat-fr |

||

|Text=L’Idèe du bon et du mauvais Genie, qu’il introduit sur la scène, est tirée du sistème de Zoroastre, fameux Philosophe, à ce |

|Text=L’Idèe du bon et du mauvais Genie, qu’il introduit sur la scène, est tirée du sistème de Zoroastre, fameux Philosophe, à ce qu’òn croit, de la Bactriane. |

||

|ref=<ref>Siehe ''Argument'' im Libretto (französischer Urtext).</ref>}} |

|ref=<ref>Siehe ''Argument'' im Libretto (französischer Urtext).</ref> |

||

}} |

|||

In Wilhelmines Bibliothek, laut Katalog der [[Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg|Universität Erlangen]], befindet sich ein Textbuch der von [[Jean Philippe Rameau]] im Jahr 1749 aufgeführten Oper ''Zoroastre'' und ein französisches Buch ''Zoroastre''. Das [[Louis de Cahusac]] zugewiesene Opernlibretto (Titelseite anonym), und was daraus in Wilhelmines Libretto '' |

In Wilhelmines Bibliothek, laut Katalog der [[Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg|Universität Erlangen]], befindet sich ein Textbuch der von [[Jean Philippe Rameau]] im Jahr 1749 aufgeführten Oper ''Zoroastre'' und ein französisches Buch ''Zoroastre''. Das [[Louis de Cahusac]] zugewiesene Opernlibretto (Titelseite anonym), und was daraus in Wilhelmines Libretto ''L’Homme'' einfloss, wurde untersucht von: [[Thomas Betzwieser]] ''Cahusac und die Folgen – Überlegungen zum Aufführungscharakter von ‚L’Huomo‘ in Bayreuth 1754''.<ref>Thomas Betzwieser (Hrsg.): ''Opernkonzeptionen zwischen Berlin und Bayreuth. Das musikalische Theater der Markgräfin Wilhelmine. Referate des Symposiums anlässlich der Aufführung von ‚L’Huomo‘ im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth am 2. Oktober 2009'' (= ''Thurnauer Schriften zum Musiktheater.'' Ban 31). Königshausen & Neumann, Würzburg, 2016, ISBN 978-3-8260-5664-2, S. 195–221.</ref><!--Aus den von 1735 bis 1740 entstandenen Deckengemälden von Wilhelmines [[Eremitage Bayreuth|Eremitageräumen]], in denen Themen der Perserkriege aus der Zeit Alexanders des Großen thematisiert sind, kann man erwägen, ob ihr bereits dieses Thema begegnet ist.<ref>Erich Bachmann, Führer durch die Bayreuther Eremitage.</ref>--> |

||

== Rezeption == |

== Rezeption == |

||

| Zeile 92: | Zeile 97: | ||

Einen Hinweis auf gesteigerte und kostspieligere Ausstattung der Bayreuther Opernpflege im Jahr der Uraufführung 1754 gibt der Bayreuther Hofkalender von 1755 (der im Vorjahr konzipiert wurde) mit dem erstmals verzeichneten ''Etat de l’opera'', als dessen Oberdirektor Philipp Christian Cuno von Bassewitz genannt ist, der auch die deutsche Nachdichtung verfasste.<ref>Fürstlich Bayreuthischer Hofkalender 1755, Universitätsbibliothek Bayreuth.</ref> |

Einen Hinweis auf gesteigerte und kostspieligere Ausstattung der Bayreuther Opernpflege im Jahr der Uraufführung 1754 gibt der Bayreuther Hofkalender von 1755 (der im Vorjahr konzipiert wurde) mit dem erstmals verzeichneten ''Etat de l’opera'', als dessen Oberdirektor Philipp Christian Cuno von Bassewitz genannt ist, der auch die deutsche Nachdichtung verfasste.<ref>Fürstlich Bayreuthischer Hofkalender 1755, Universitätsbibliothek Bayreuth.</ref> |

||

Schon seit Beginn der 1750er Jahre, nachdem die letzten Arbeiten am [[Markgräfliches Opernhaus|Markgräfliche Opernhaus]] fertig waren, zeigte die Opernleiterin Wilhelmine erhöhte Aktivität mit selbsterstellten Libretti. 1751 wurde sie in die römische [[Accademia dell’Arcadia]] aufgenommen, eine literarische Akademie, der auch der Librettist [[Metastasio]] angehörte.<ref>Irene Hegen: ''Neue Dokumente und Überlegungen zur Musikgeschichte der Wilhelminezeit. 5. Wilhelmines arkadisches Diplom.'' In: Peter Niedermüller, Reinhard Wiesend (Hrsg.) 2002, S. 54–57.</ref> Anlässlich des Besuches ihres Bruders Friedrich II. in Bayreuth ließ sie das Libretto zu L'Huomo dreisprachig drucken (Italienisch/Französisch und Italienisch/Deutsch).<ref>Wilhelmine von Bayreuth: ''L’Huomo/ L’Homme''. Italienisch/französisches Faksimile. In: Peter Niedermüller, Reinhard Wiesend (Hrsg.) 2002, S. 27–205. Italienisch/deutsches Libretto: Universitätsbibliothek Rostock: Mitgeteilt von Sabine Henze-Döhring |

Schon seit Beginn der 1750er Jahre, nachdem die letzten Arbeiten am [[Markgräfliches Opernhaus|Markgräfliche Opernhaus]] fertig waren, zeigte die Opernleiterin Wilhelmine erhöhte Aktivität mit selbsterstellten Libretti. 1751 wurde sie in die römische [[Accademia dell’Arcadia]] aufgenommen, eine literarische Akademie, der auch der Librettist [[Metastasio]] angehörte.<ref>Irene Hegen: ''Neue Dokumente und Überlegungen zur Musikgeschichte der Wilhelminezeit. 5. Wilhelmines arkadisches Diplom.'' In: Peter Niedermüller, Reinhard Wiesend (Hrsg.) 2002, S. 54–57.</ref> Anlässlich des Besuches ihres Bruders Friedrich II. in Bayreuth ließ sie das Libretto zu L'Huomo dreisprachig drucken (Italienisch/Französisch und Italienisch/Deutsch).<ref>Wilhelmine von Bayreuth: ''L’Huomo/ L’Homme''. Italienisch/französisches Faksimile. In: Peter Niedermüller, Reinhard Wiesend (Hrsg.), 2002, S. 27–205. Italienisch/deutsches Libretto: Universitätsbibliothek Rostock: Mitgeteilt von Sabine Henze-Döhring. In: {{Internetquelle |autor=Dies. |url=https://www.uni-marburg.de/fb09/musikwissenschaft/institut/mitarbeiter/onlinepublikationen/lhuomo.pdf |titel=Die musikalische Komposition der Oper L’Huomo |titelerg=Vortrag auf dem Symposium anlässlich der Wiederaufführung von L’Huomo: Das Musikalische Theater der Markgräfin Wilhelmine, 2. Oktober 2009, Kunstmuseum Bayreuth |werk=uni-marburg.de |datum=2009-12-01 |seiten=1 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20161107011522/https://www.uni-marburg.de/fb09/musikwissenschaft/institut/mitarbeiter/onlinepublikationen/lhuomo.pdf |archiv-datum=2016-11-07 |abruf=2019-08-21 |format=PDF; 2,8 MB |kommentar=mit Fußnoten versehener Vortragstext |offline=1}}</ref> Die Vertonung vertraute Wilhelmine dem Münchener Vicekapellmeister [[Andrea Bernasconi]] an, der 1753 seine Stelle am Hofe des Bayerischen Kurfürsten angetreten hatte. |

||

Die Bayreuther Zeitung berichtete am 22. Juni 1754 über die ''erste Vorstellung des Menschen'' […] die ''von den vortrefflichen Gemüthseigenschaften seines Urhebers [Wilhelmine] zeuget''. Sie lobte die ''grosse Accuratesse'' und ''Pracht'' der Aufführung. ''Seine Majestät'' [Friedrich der Große] ''schienen ganz vergnügt über das Gedicht, die Musik, die Tänze und Maschinen''.<ref>Bayreuther Zeitung |

Die ''Bayreuther Zeitung'' berichtete am 22. Juni 1754 über die ''erste Vorstellung des Menschen'' […] die ''von den vortrefflichen Gemüthseigenschaften seines Urhebers [Wilhelmine] zeuget''. Sie lobte die ''grosse Accuratesse'' und ''Pracht'' der Aufführung. ''Seine Majestät'' [Friedrich der Große] ''schienen ganz vergnügt über das Gedicht, die Musik, die Tänze und Maschinen''.<ref>''Bayreuther Zeitung.'' 22. Juni 1754, Universitätsbibliothek Bayreuth<!-- Digitalisat?! -->.</ref> Zum Inhalt nahm die Zeitung nicht Stellung. |

||

Derselbe Text wie in der Bayreuther Zeitung, allerdings auf Französisch, erschien zehn Tage später, am 2. Juli 1754 in der ''Gazette de Cologne''.<ref>Sabine Henze-Döhring: ''Friedrich der Große. Musiker und Monarch'' Beck |

Derselbe Text wie in der ''Bayreuther Zeitung,'' allerdings auf Französisch, erschien zehn Tage später, am 2. Juli 1754 in der ''Gazette de Cologne''.<ref>Sabine Henze-Döhring: ''Friedrich der Große. Musiker und Monarch.'' Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-63055-2, S. 228, Anmerkung 17.</ref> |

||

Am 27. Juni 1754 schreibt Graf Lehndorff, Kammerherr der Königin, Ehefrau Friedrichs des Großen [[Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern|Elisabeth Christine]] in sein Tagebuch nichts von der Oper, wohl aber von der (unvermeidlichen) Königshuldigung, die „auf einem der Feste“ in Bayreuth, offensichtlich unabhängig von der Aufführung der Oper, stattfand: |

Am 27. Juni 1754 schreibt Graf Lehndorff, Kammerherr der Königin, Ehefrau Friedrichs des Großen [[Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern|Elisabeth Christine]] in sein Tagebuch nichts von der Oper, wohl aber von der (unvermeidlichen) Königshuldigung, die „auf einem der Feste“ in Bayreuth, offensichtlich unabhängig von der Aufführung der Oper, stattfand: |

||

{{Zitat |

{{Zitat |

||

|Text=Der König kehrt sehr befriedigt von seiner Baireuther Reise zurück. Auf einem der Feste hat man sein Bild vergöttert, indem man eine Krone mit der Aufschrift: ‚Für den Würdigsten‘ sich vom Himmel auf sein Bild herabsenken ließ. |

|Text=Der König kehrt sehr befriedigt von seiner Baireuther Reise zurück. Auf einem der Feste hat man sein Bild vergöttert, indem man eine Krone mit der Aufschrift: ‚Für den Würdigsten‘ sich vom Himmel auf sein Bild herabsenken ließ. |

||

|ref=<ref>''Die Tagebücher des Grafen Lehndorff. Die geheimen Aufzeichnungen des Kammerherrn der Königin Elisabeth Christine'' |

|ref=<ref>''Die Tagebücher des Grafen Lehndorff. Die geheimen Aufzeichnungen des Kammerherrn der Königin Elisabeth Christine.'' Neuausgabe der Edition von 1907 in der Übersetzung des damaligen Herausgebers Karl-Eduard Schmidt-Lötzen, hrsg. von Gisela Langfeld, Berlin 2012, ISBN 978-3-86368-050-3.</ref> |

||

}} |

|||

1958 fertigte Gilbert Gravina eine deutsche Fassung des L’Huomo zur ersten Wiederaufführung in Wilhelmines 200. Todesjahr an. Diese fand am selben Ort statt, wie die Uraufführung 1754. Die Einrichtung und umfängliche Bearbeitung dafür stammt vom damaligen Bayerischen Staatskapellmeister Robert Heger. Als Titel entschied man sich für ''Der Triumph des Lichts''.<ref>Aufführungsmaterial im Archiv der Bayerischen Staatsoper München.</ref> |

1958 fertigte Gilbert Gravina eine deutsche Fassung des L’Huomo zur ersten Wiederaufführung in Wilhelmines 200. Todesjahr an. Diese fand am selben Ort statt, wie die Uraufführung 1754. Die Einrichtung und umfängliche Bearbeitung dafür stammt vom damaligen Bayerischen Staatskapellmeister Robert Heger. Als Titel entschied man sich für ''Der Triumph des Lichts''.<ref>Aufführungsmaterial im Archiv der Bayerischen Staatsoper München.</ref> |

||

Fünfzig Jahre später (2009) stand die Oper in [[Gotha]] und [[Bayreuth]] anlässlich des Doppel-Jubiläums 2008/2009 zu Wilhelmines 250. Todestag und 300. Geburtstag auf dem Programm. |

Fünfzig Jahre später (2009) stand die Oper in [[Gotha]] und [[Bayreuth]] anlässlich des Doppel-Jubiläums 2008/2009 zu Wilhelmines 250. Todestag und 300. Geburtstag auf dem Programm. |

||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

<!--* [[Daniello Bartoli]] (engl. Wikip.) (1608–1685) (Ferrareser Jesuit): ''L’huomo di Lettere difeso ed emendato'' |

<!--* [[Daniello Bartoli]] (engl. Wikip.) (1608–1685) (Ferrareser Jesuit): ''L’huomo di Lettere difeso ed emendato.'' Rom 1645. |

||

** Französische Übersetzung: ''L’Hommes de lettres'' 1651 |

** Französische Übersetzung: ''L’Hommes de lettres'' 1651. |

||

** Deutsche Übersetzung: Georg Adam von Kufstein (1605–1651) in der Fruchtbringenden Gesellschaft, Nürnberg |

** Deutsche Übersetzung: Georg Adam von Kufstein (1605–1651) in der Fruchtbringenden Gesellschaft, Nürnberg 165_.--> |

||

* [[Gisela Bock (Historikerin)|Gisela Bock]]: ''Querelle des femmes |

* [[Gisela Bock (Historikerin)|Gisela Bock]]: ''Querelle des femmes. Ein europäischer Streit um die Geschlechter.'' In: ''Frauen in der Europäischen Geschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart.'' C. H. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46167-0, S. 13–52 |

||

* [[Sabine Henze-Döhring]]: |

* {{Internetquelle |autor=[[Sabine Henze-Döhring]] |url=https://www.uni-marburg.de/fb09/musikwissenschaft/institut/mitarbeiter/onlinepublikationen/lhuomo.pdf |titel=Die musikalische Komposition der Oper L’Huomo |titelerg=Vortrag auf dem Symposium anlässlich der Wiederaufführung von L’Huomo: Das Musikalische Theater der Markgräfin Wilhelmine, 2. Oktober 2009, Kunstmuseum Bayreuth |werk=uni-marburg.de |datum=2009-12-01 |seiten= |archiv-url=https://web.archive.org/web/20161107011522/https://www.uni-marburg.de/fb09/musikwissenschaft/institut/mitarbeiter/onlinepublikationen/lhuomo.pdf |archiv-datum=2016-11-07 |abruf=2019-08-21 |abruf-verborgen=1 |format=PDF; 2,8 MB |kommentar=mit Fußnoten versehener Vortragstext |offline=1}} |

||

* ''L’Homme'' |

* ''L’Homme,'' ''L’Huomo,'' ''Der Mensch.'' Libretti in französischer, italienischer, deutscher Sprache. Universitätsbibliotheken Bayreuth, Erlangen (beide nur italienisch/französisch) und Rostock (nur italienisch/deutsch; [http://purl.uni-rostock.de/rosdok/ppn862216370 Digitalisat], [[Universitätsbibliothek Rostock]]). |

||

* H. Lommel: ''Die |

* H. Lommel: ''Die Iranische Religion.'' In: ''Die Religionen de Erde. Ihr Wesen und ihre Geschichte.'' Begründet von Carl Clemen. 2. Auflage. München 1949 (1. Auflage 1927), {{OCLC|1069912929}}, S. 133–150<!--Hier S. 144: „Mensch“ = Geist und Leib.-->. |

||

* Peter Niedermüller, [[Reinhard Wiesend]] (Hrsg.): ''Musik und Theater am Hofe der Bayreuther Markgräfin Wilhelmine. Symposium zum 250-jährigen Jubiläum des [[Markgräfliches Opernhaus|Markgräflichen Opernhauses]] am 2. Juli 1998'' |

* Peter Niedermüller, [[Reinhard Wiesend]] (Hrsg.): ''Musik und Theater am Hofe der Bayreuther Markgräfin Wilhelmine. Symposium zum 250-jährigen Jubiläum des [[Markgräfliches Opernhaus|Markgräflichen Opernhauses]] am 2. Juli 1998'' (= Musikwissenschaftliches Institut der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz [Hrsg.]: ''Schriften zur Musikwissenschaft.'' Band 7). Are Edition, Mainz 2002, ISBN 3-924522-08-1. |

||

* Gustav Berthold Volz (Hrsg.): ''Friedrich der Große und Wilhelmine von Bayreuth'' Briefwechsel |

* Gustav Berthold Volz (Hrsg.): ''Friedrich der Große und Wilhelmine von Bayreuth.'' Briefwechsel. Band II. Verlag von K. F. Koeler, Leipzig 1926. |

||

* Reinhard Wiesend: ''Markgräfin Wilhelmine und die Oper'' |

* Reinhard Wiesend: ''Markgräfin Wilhelmine und die Oper.'' In: ''Paradies des Rokoko. Galli Bibiena und der Musenhof der Wilhelmine von Bayreuth.'' Ausstellungskatalog. Hrsg. von Peter O. Krückmann. Prestel, München 1998, ISBN 3-7913-1964-7. |

||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

* Stephani Elliott: [http://site.stephanielliott.com/?page_id=123 ''Die Wollust trägt Grün / Bernasconis „L’Huomo“ in Bayreuth.''] In: ''stephanielliott.com''<!-- abruf=2019-08-21 --> (Theaterkritik der Aufführung in Bayreuth 2009) |

|||

* Theaterkritik der Aufführung in Bayreuth 2009 [http://site.stephanielliott.com/?page_id=123] |

|||

* {{Internetquelle |autor=Franz R. Stuke |url=http://www.opernnetz.de/seiten//////rezensionen/Archiv/got_huomo.htm |titel=Barock-Faszination |werk=opernnetz.de |datum=2009-08-14 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20151007074147/http://www.opernnetz.de/seiten//////rezensionen/Archiv/got_huomo.htm |archiv-datum=2015-10-07 |abruf=2019-08-21 |abruf-verborgen=1 |kommentar=Rezension zur Aufführung im [[Ekhof-Theater]], Gotha 2009 |offline=1}} |

|||

* Ekhof-Theater Gotha 2009: [http://www.opernnetz.de/seiten//////rezensionen/Archiv/got_huomo.htm] |

|||

* |

* [http://www.alte-musik-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=124 ''Andrea Bernasconi / Wilhelmine von Bayreuth: „L’Huomo“ (1754).''] In: ''alte-musik-forum.de''<!-- abruf=2019-08-21 --> (Besuchereindrücke 2009) |

||

* Aufführungsmaterial 1958 [https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=643220813&db=100] |

* Andrea Bernasconi, Wilhelmine Friederike Sophie, Robert Heger, Gilbert Gravina: ''Der Triumph des Lichts | Allegorisches Festspiel in 1 Akt: [Historisches Aufführungsmaterial der Bayerischen Staatsoper. Aufführungsmaterial 1958].'' {{OCLC|643220813}} ([https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=643220813&db=100&View=default Titelaufnahme] der [[Bayerische Staatsbibliothek|Bayerischen Staatsbibliothek]]) |

||

* Übersetzung |

* Übersetzung {{frS|l’homme}} siehe ''[[wikt:homme|homme]]'' im [[Wiktionary]] |

||

== Siehe auch == |

== Siehe auch == |

||

* Zum Titel |

* Zum Titel ''L’Huomo'' siehe ''L’homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft.'' Göttingen 1990 ff., {{ISSN|1016-362X}} |

||

== Nachweise == |

== Nachweise == |

||

Version vom 21. August 2019, 13:44 Uhr

| Werkdaten | |

|---|---|

| Titel: | L’Huomo |

| Originaltitel: | L’Homme |

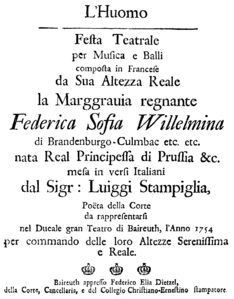

Titelblatt des Librettos von 1754 | |

| Form: | Festa teatrale in einem Akt für Sänger, Orchester, Chor und Ballett |

| Originalsprache: | Französisch (Vorlage), Italienisch (Opernlibretto), Deutsch (zeitgenössische deutsche Nachdichtung von Philipp Cuno Christian von Bassewitz) |

| Musik: | Andrea Bernasconi Baldassare Galuppi (2 Arien) Johann Adolf Hasse (3 Arien) Wilhelmine von Bayreuth (2 Cavatinen) |

| Libretto: | Luigi Stampiglia (italienisch) |

| Literarische Vorlage: | Wilhelmine von Bayreuth (französisch) |

| Uraufführung: | 19. Juni 1754 |

| Ort der Uraufführung: | Bayreuth, Markgräfliches Opernhaus |

| Spieldauer: | (1 Akt) |

| Personen | |

|

bei der Uraufführung:

| |

L’Huomo ist eine Festa Teatrale in einem Akt mit Musik und Tanz nach der von Wilhelmine von Bayreuth geschaffenen französischen Operndichtung L’Homme. Sie wurde vom damaligen Münchener Vizekapellmeister Andrea Bernasconi italienisch vertont; die italienische Übersetzung dafür stammt vom Bayreuther Hoflibrettisten Luigi Stampiglia. Zu der allegorischen Handlung guter und böser Mächte auf Erden, durch welche die Protagonisten Animia und Anemone, die weibliche und die männliche Seele, bewegt werden, ließ Wilhelmine sich, wie sie schreibt, vom „philosphischen System“ des Zoroaster (Zarathustra, altiranischer Religionsstifter) anregen.[1] Uraufführung war am 19. Juni 1754 im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth anlässlich des Besuches ihres Bruders Friedrich der Große.

Handlung in einem Akt

- Bühnenbilder von Carlo Galli da Bibiena: Eichenwald, im Wechsel mit fürchterlicher Höhle.

Während Animia und Anemone auf einer Wiese – voneinander getrennt – tief schlafen, erscheint aus den Wolken der gute Geist (Il Buon Genio)[2] und besingt die beginnende Zeit der Tugend und Vernunft. Er erblickt die beiden schlafenden „Sterblichen“ (les Mortels, die weibliche und die männliche Seele) und eilt, seine Botschaft allen Menschen zu verkünden. Animias und Anemones Namen sind „gleich bedeutende Wörter“[3] und Anagramme für die weibliche und männliche Seele.[4] Der gute Geist befreit die Vernunft, seine Tochter Negiorea, und mit ihr die Tugend und die Freuden, die bis dahin alle gefesselt in einer „fürchterlichen Höhle“ lagen. Nach einem Handlungsballett befiehlt Negiorea den Tanzenden, sich Animias und Anemones anzunehmen. Sie tun das, indem sie die beiden Schlafenden mit Wahlsprüchen, genannt „Devisen“ der Redlichkeit ausstatten.

Zu den Tänzern gehört die personifizierte „ehrliche Liebe“, bei deren Versuch, Animia und Anemone aufzuwecken, sich die Bühne verdunkelt. Mit Donner und Flammen erscheint IL Cattivo Genio (böser Geist) und vertreibt die Anhänger des guten Geistes. Beim Tanz seines Gefolges, dem er befiehlt, die Menschheit zu verderben, entdeckt der böse Geist die beiden Schlafenden, worauf die Tanzenden Anemone die Zeichen der Redlichkeit abnehmen. Bei Animia gelingt ihnen das nicht, aber sie rauben ihr die Unschuld und geben ihr Eigenliebe, Stolz und Eifersucht. Negiorea, die (unsichtbare) Vernunft verhindert, dass Animia vom Pfeil des L'Amor Incostane (flüchtige Liebe) getroffen wird, der Anemone allein trifft. Beide Sterbliche wachen aus ihrem Schlaf auf. Sie sind sich fremd und betrachten sich voll Bewunderung. Ihre Annäherungen enden in einem gesungenen Liebesduett (Scena Sesta).[5]

- Bühnenbilder: Palmenwald, in dem die Liebesgötter spazieren; dann gebirgige unwegsame Landschaft, wechselnd mit Berglandschaft, in der ein Altar platziert ist, um den sich der Chor der Spiriti Celesti versammelt; zum Schluss: Landschaft und Kristallpalast mit durchscheinenden Säulen, in der Ferne die griechische Hafenstadt Piräus.

Animia vermisst an Anemone die Zeichen der wahren Treue (die ihm abgenommen wurden), wird stutzig und die Intrige nimmt ihren Lauf. Volusia, die Wollust und Incosia, die unbeständige Liebe, bemächtigen sich Anemones, der Animia vollständig vergisst. Animia kann den Versuchungen widerstehen. Parallel dazu ereignet sich – als Hauptsache, auf übergeordneter Ebene – der Kampf Negioreas mit den bösen Mächten, in welchem letztendlich das Gute siegt, indem Anemone sein Unrecht einsieht und zur Reue beeinflusst wird. Animia verzeiht ihm großmütig.

Frage zum Sujet

Bei diesem einfachen Gleichnis[6] um das Liebespaar Animia und Anemone – die Verführung der männlichen Seele, deren Bekehrung durch das Einschreiten der Vernunft (Negiorea) und die großmütige Vergebung durch die weibliche Seele – fällt eine gewisse Einfalt in der Vorführung des moralischen Vorsprungs des weiblichen Prinzips auf. Es verwundert bei einer höfischen Theateraufführung, die eigens für ein Staatsereignis konzipiert ist, den Besuch Friedrichs des Großen in der fränkischen Residenz, dass Wilhelmine hier explizit keine „Königshuldigung“ durch die regierende Herrschaft zu Brandenburg=Culmbach[7] in Gestalt einer entsprechenden Handlung vornimmt, sondern eine weibliche Seele in den Vordergrund ihres Singespiels L’Homme, (Der Mensch), stellt. Diese Frage könnte in der Scena Sesta beantwortet werden, in der beide Seelen aus dem Schlaf erwachen: Animia, die weibliche Seele wird von der männlichen als das autre moimême mais bien plus parfait (das andere, viel bessere Ich) erkannt.[8]

Hintergrund und Bedeutung

Die einaktige Festa teatrale – ein moralisierendes Musiktheaterstück der Aufklärung[9] auf dichterischem Niveau[10] – wird von der Theaterleiterin Wilhelmine im Argument (Vorwort) bescheiden als eine simple Allégorie (deutsches Vorwort: ein bloßes Gleichniß, eine Art lyrischen Gedichts) mit einem sujet philosophique sur un Théatre d’opera bezeichnet.[11] Interessant ist das Sujet der an französischer Kultur orientierten Wilhelmine im Hinblick auf die damalige französische Oper, die in den 1750er Jahren Schauplatz des sogenannten Buffonistenstreites war: Hier hatte 1752 Jean-Jacques Rousseau mit seiner Oper Le devin du village für einen umfassenden, in der Folge europaweiten französischen Erfolg gesorgt. Wilhelmine thematisiert wie Rousseau die Nöte eines entzweiten Liebespaares (weibliche und männliche Seele) und deren Wiedervereinigung. Bei Rousseau ist der Devin (Dorfwahrsager) der „rettende Engel“ für die Versöhnung, bei Wilhelmine hat diese Rolle Negiorea, die personifizierte Vernunft,[12] nach dem von der Opernleiterin angeführten System Zoroasters, das sich im Dialog der beiden Seelen verwirklicht.

Springender Punkt nebenbei ist, dass die Theaterleiterin unter dem Titel Der Mensch (L’Huomo) ausdrücklich beide Geschlechter als Handelnde versteht; mit diesem Titel bezieht sie Stellung zu einem alten Identifikationsproblem der Frau, wie es in dem nur das männliche Geschlecht enthaltenden romanischen Wortstamm „homo“ programmiert ist. Der in der Oper thematisierte moralische Vorsprung Animias ist im Hinblick auf die Querelle des femmes um dieses Problem bemerkenswert. Nach der christlichen Lehre, wie sie seit der Renaissance diskutiert wurde, konnte nur Adam wählen und über sein Leben bestimmen.[13] Dazu schrieb der Humanist Giovanni Pico della Mirandola die berühmte 1496 gedruckte Rede Oratio de hominis dignitate (über die Würde des Menschen). Demgegenüber ist es in L’Huomo allein die weibliche Seele Animia, die der Vernunft, Negioreá und damit nicht der flüchtigen Liebe gehorcht.

„Ein lichter Wahrheitsstrahl dringt plötzlich auf mich ein. Geh, falsche! packe dich, du willst mich nur betrie[ü]gen.“[14]

Beide Geschlechter agieren eigenständig, doch das weibliche trägt moralisch den Sieg davon. Das ist Konfliktstoff für die damals in den Salons diskutierte Querelle des femmes. Wilhelmine drückt das sehr vereinfacht so aus:

„Der Verfasser [Wilhelmine] stellet […] eine Männliche und Weibliche [Seele] vor, um die Aufmerksamkeit seiner verschiedenen Zuhörer [beider Geschlechter] desto beßer zu ermuntern.“[15]

Dazu kommentiert Wilhelmine, ein guter Ausgang wie dieser – der moralische Sieg der Frau [=der weiblichen Seele] – sei nur auf dem Theater möglich. Vorlage:Zitat-fr

Zum altitalienischen Wort L'Huomo

„L’Huomo“ (alt-italienische Schreibweise) als Operntitel deutet keinerlei Bühnenhandlung an, wie beispielsweise die historische Figur Semiramis als Überschrift zu Wilhelmines Libretto ihrer Vorgängeroper. Die Definition des Wortes L’Huomo ist „Mensch“ und zugleich „Mann“, nicht aber „Frau“. Das führte innerhalb der Jahrhunderte andauernden sogenannten Querelle des femmes zu gravierenden Diskussionen und rhetorischen, oft frauenfeindlichen Spitzfindigkeiten. Vergegenwärtigt man sich die Aktivitäten der für die Bühnen ihres Hofes seit 1737 mit französischem Theater und italienischen Opern tätigen aufgeklärten Theaterfrau Wilhelmine,[16] erhebt sich die Frage, ob der Autorin bei ihrem Titel insbesondere die Thematik der Querelle ein Anliegen war, auch wenn sie das nicht extra angibt – oder gerade deshalb.

Das Jahrhunderte alte, lebhafte Schrifttum der Querelle wird zum Beispiel durch das Pamphlet Ob die Weiber Menschen seyn, oder nicht? (1595, deutsche Fassung 1618) illustriert. Darin sagt der misogyne Benediktiner-Disputant:

Wilhelmine sprach und schrieb hauptsächlich die Sprache des gebildeten Adels, Französisch, und Frankreich war das Land der Salons, in denen Themen wie die der Querelle erörtert wurden.[19]

Französisch-italienische Mischform

Wilhelmines einaktige Festa teatrale, ein Singespiel mit Tänzen untermengt in 23 Szenen, ist eine Mischform aus italienischer Opera seria und französischer Fête en Musique.[20] Bei der kulturell französisch orientierten Markgräfin könnte man meinen, dass sie die seit 1752 in Paris mit großem Erfolg aufgeführte einaktige Oper (Interméde) von Jean Jacques Rousseau Le devin du village vor Augen hatte, denn bei diesem Musiktheater ging es ebenso „nur“ um die Versöhnung eines entzweiten (ländlichen) Liebespaares, das sich durch das Einschalten des Dorfwahrsagers und -zauberers wieder versöhnt. In L'Huomo spielt sich das Beziehungsdrama auf einer höheren Ebene ab, so fällt die Rolle des Dorfwahrsagers einem buon genio (guter Geist) in Gestalt von dessen Tochter, der Vernunft, zu. Vier Ballette und sieben Chöre sind in die Handlung integrierte Elemente der französischen Tragédie lyrique; die Tanzmusik und Choreografie, frühe Beispiele von Handlungsballetten, sind heute verschollen. An zentraler Stelle sind zwei von Wilhelmine komponierte Cavatinen des guten Geistes platziert,[21] Dazu sind insgesamt sechzehn Da-capo-Arien vorgesehen, meist platziert als Abschluss einer Szene, wie in der italienischen Opera seria. Zwei Ballettmeister sind im Libretto angegeben. Das abschließende Ballett trägt die programmatische Überschrift Rinaldo und Armide nach dem antiken mythologischen Stoff, den zum Beispiel Georg Friedrich Händel in seiner gleichnamigen Oper Rinaldo vertonte. Das Titelblatt des Librettos seiner Hamburger Aufführung mit der Darstellung einer Rundbogenarchitektur hat Ähnlichkeit mit der stilisierten zeichnerischen Gestaltung des „Palmenwald“ im Bühnenbild Carlo Galli da Bibienas für L’Huomo.

Die Lehre des Zoroaster

Zarathustra, altiranischer Religionsstifter, vermutlich aus Bactrien (2. oder 1. Jahrtausend vor Christus) und seine Lehre beschäftigte die Europäer insbesondere im Zeitalter der Aufklärung. In Frankreich war Voltaire, mit dem Wilhelmine befreundet war, der wichtigste Schriftsteller zu diesem Thema. „Der zoroastrische Dualismus von Gut und Böse war in Europa seit den Berichten der alten Griechen bekannt“.[22] In ihrem Textbuch zu L’Huomo schreibt Wilhelmine in Bezug auf Zoroaster nur das Folgende, das zeigt, dass sie ihn zu den Philosophen zählt: Vorlage:Zitat-fr In Wilhelmines Bibliothek, laut Katalog der Universität Erlangen, befindet sich ein Textbuch der von Jean Philippe Rameau im Jahr 1749 aufgeführten Oper Zoroastre und ein französisches Buch Zoroastre. Das Louis de Cahusac zugewiesene Opernlibretto (Titelseite anonym), und was daraus in Wilhelmines Libretto L’Homme einfloss, wurde untersucht von: Thomas Betzwieser Cahusac und die Folgen – Überlegungen zum Aufführungscharakter von ‚L’Huomo‘ in Bayreuth 1754.[23]

Rezeption

Der Gedanke des Sujet der Oper L'Huomo, in dem Seelen die Hauptpersonen sind, begegnet bereits 110 Jahre vorher in Das Geistliche Waldgedicht oder Freudenspiel, genant Seelewig des Nürnberger Barockkomponisten Sigmund Theophil Staden, Nürnberg 1644; Text von Georg Philipp Harsdörffer.[24] Ein möglicher Bezug auf dieses Werk wurde noch nicht thematisiert. Im Gegensatz zu L’Huomo geht es in Seelewig um die Versuchung allein der weiblichen Seele.

L’Huomo gehört mit L’Argenore zu den beiden einzigen Opern, die aus Wilhelmines 20-jähriger Bayreuther Opernleitung 1737–1758 (vollständig) erhalten sind.[25]

Einen Hinweis auf gesteigerte und kostspieligere Ausstattung der Bayreuther Opernpflege im Jahr der Uraufführung 1754 gibt der Bayreuther Hofkalender von 1755 (der im Vorjahr konzipiert wurde) mit dem erstmals verzeichneten Etat de l’opera, als dessen Oberdirektor Philipp Christian Cuno von Bassewitz genannt ist, der auch die deutsche Nachdichtung verfasste.[26] Schon seit Beginn der 1750er Jahre, nachdem die letzten Arbeiten am Markgräfliche Opernhaus fertig waren, zeigte die Opernleiterin Wilhelmine erhöhte Aktivität mit selbsterstellten Libretti. 1751 wurde sie in die römische Accademia dell’Arcadia aufgenommen, eine literarische Akademie, der auch der Librettist Metastasio angehörte.[27] Anlässlich des Besuches ihres Bruders Friedrich II. in Bayreuth ließ sie das Libretto zu L'Huomo dreisprachig drucken (Italienisch/Französisch und Italienisch/Deutsch).[28] Die Vertonung vertraute Wilhelmine dem Münchener Vicekapellmeister Andrea Bernasconi an, der 1753 seine Stelle am Hofe des Bayerischen Kurfürsten angetreten hatte.

Die Bayreuther Zeitung berichtete am 22. Juni 1754 über die erste Vorstellung des Menschen […] die von den vortrefflichen Gemüthseigenschaften seines Urhebers [Wilhelmine] zeuget. Sie lobte die grosse Accuratesse und Pracht der Aufführung. Seine Majestät [Friedrich der Große] schienen ganz vergnügt über das Gedicht, die Musik, die Tänze und Maschinen.[29] Zum Inhalt nahm die Zeitung nicht Stellung. Derselbe Text wie in der Bayreuther Zeitung, allerdings auf Französisch, erschien zehn Tage später, am 2. Juli 1754 in der Gazette de Cologne.[30]

Am 27. Juni 1754 schreibt Graf Lehndorff, Kammerherr der Königin, Ehefrau Friedrichs des Großen Elisabeth Christine in sein Tagebuch nichts von der Oper, wohl aber von der (unvermeidlichen) Königshuldigung, die „auf einem der Feste“ in Bayreuth, offensichtlich unabhängig von der Aufführung der Oper, stattfand:

„Der König kehrt sehr befriedigt von seiner Baireuther Reise zurück. Auf einem der Feste hat man sein Bild vergöttert, indem man eine Krone mit der Aufschrift: ‚Für den Würdigsten‘ sich vom Himmel auf sein Bild herabsenken ließ.“[31]

1958 fertigte Gilbert Gravina eine deutsche Fassung des L’Huomo zur ersten Wiederaufführung in Wilhelmines 200. Todesjahr an. Diese fand am selben Ort statt, wie die Uraufführung 1754. Die Einrichtung und umfängliche Bearbeitung dafür stammt vom damaligen Bayerischen Staatskapellmeister Robert Heger. Als Titel entschied man sich für Der Triumph des Lichts.[32] Fünfzig Jahre später (2009) stand die Oper in Gotha und Bayreuth anlässlich des Doppel-Jubiläums 2008/2009 zu Wilhelmines 250. Todestag und 300. Geburtstag auf dem Programm.

Literatur

- Gisela Bock: Querelle des femmes. Ein europäischer Streit um die Geschlechter. In: Frauen in der Europäischen Geschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. C. H. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46167-0, S. 13–52

- Sabine Henze-Döhring: Die musikalische Komposition der Oper L’Huomo. (PDF; 2,8 MB) Vortrag auf dem Symposium anlässlich der Wiederaufführung von L’Huomo: Das Musikalische Theater der Markgräfin Wilhelmine, 2. Oktober 2009, Kunstmuseum Bayreuth. In: uni-marburg.de. 1. Dezember 2009, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 7. November 2016 (mit Fußnoten versehener Vortragstext).

- L’Homme, L’Huomo, Der Mensch. Libretti in französischer, italienischer, deutscher Sprache. Universitätsbibliotheken Bayreuth, Erlangen (beide nur italienisch/französisch) und Rostock (nur italienisch/deutsch; Digitalisat, Universitätsbibliothek Rostock).

- H. Lommel: Die Iranische Religion. In: Die Religionen de Erde. Ihr Wesen und ihre Geschichte. Begründet von Carl Clemen. 2. Auflage. München 1949 (1. Auflage 1927), OCLC 1069912929, S. 133–150.

- Peter Niedermüller, Reinhard Wiesend (Hrsg.): Musik und Theater am Hofe der Bayreuther Markgräfin Wilhelmine. Symposium zum 250-jährigen Jubiläum des Markgräflichen Opernhauses am 2. Juli 1998 (= Musikwissenschaftliches Institut der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz [Hrsg.]: Schriften zur Musikwissenschaft. Band 7). Are Edition, Mainz 2002, ISBN 3-924522-08-1.

- Gustav Berthold Volz (Hrsg.): Friedrich der Große und Wilhelmine von Bayreuth. Briefwechsel. Band II. Verlag von K. F. Koeler, Leipzig 1926.

- Reinhard Wiesend: Markgräfin Wilhelmine und die Oper. In: Paradies des Rokoko. Galli Bibiena und der Musenhof der Wilhelmine von Bayreuth. Ausstellungskatalog. Hrsg. von Peter O. Krückmann. Prestel, München 1998, ISBN 3-7913-1964-7.

Weblinks

- Stephani Elliott: Die Wollust trägt Grün / Bernasconis „L’Huomo“ in Bayreuth. In: stephanielliott.com (Theaterkritik der Aufführung in Bayreuth 2009)

- Franz R. Stuke: Barock-Faszination. In: opernnetz.de. 14. August 2009, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 7. Oktober 2015 (Rezension zur Aufführung im Ekhof-Theater, Gotha 2009).

- Andrea Bernasconi / Wilhelmine von Bayreuth: „L’Huomo“ (1754). In: alte-musik-forum.de (Besuchereindrücke 2009)

- Andrea Bernasconi, Wilhelmine Friederike Sophie, Robert Heger, Gilbert Gravina: Der Triumph des Lichts | Allegorisches Festspiel in 1 Akt: [Historisches Aufführungsmaterial der Bayerischen Staatsoper. Aufführungsmaterial 1958]. OCLC 643220813 (Titelaufnahme der Bayerischen Staatsbibliothek)

- Übersetzung französisch l’homme siehe homme im Wiktionary

Siehe auch

- Zum Titel L’Huomo siehe L’homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft. Göttingen 1990 ff., ISSN 1016-362X

Nachweise

- ↑ Siehe ihr Argomento (Vorwort).

- ↑ Bezeichnung im deutschen Libretto: „guter“ bzw. „böser Schutzengel“ (später im Text nur „guter und böser Engel“).

- ↑ Nach zeitgenössischer deutscher Übersetzung des damaligen Direktors der höfischen Oper Philipp Christian Cuno von Bassewitz. Italienisch-deutsches Libretto, Universitätsbibliothek Rostock.

- ↑ Siehe Innhalt im deutschen Libretto.

- ↑ Deutsches Libretto, S. 15 und 16.

- ↑ So die Übersetzung im deutschen Vorwort.

- ↑ Wortlaut des deutschen Librettotitels.

- ↑ Anemon über Animia: „Cet autre moimême mais bien plus parfait que moi“.

- ↑ Siehe dazu Theater der Aufklärung. In: frankreich-experte.de. Form INform, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 12. August 2013; abgerufen am 21. August 2019.

- ↑ Das zeigen die Dialoge in ihrer schlüssigen, sprachlich-rhetorischen Qualität.

- ↑ Siehe das dreisprachige Vorwort.

- ↑ Guter und böser Schutzengel ist die Bezeichnung des Bayreuther Hofoperndirektors Philipp Cuno Christian von Bassewitz in seiner deutschen Übersetzung des Librettos.

- ↑ Über die Definition männlich/weiblich, insbesondere bei G. P. della Mirandola, siehe Gisela Bock: Frauen in der Europäischen Geschichte. S. 14.

- ↑ Animia zur flüchtigen Liebe, 15. Szene, deutsches Libretto, S. 43.

- ↑ Siehe Innhalt (= deutsches Vorwort).

- ↑ „Markgräfin Wilhelmines Opernbemühungen verdienen größtes historisches Interesse“. Reinhard Wiesend: Markgräfin Wilhelmine und die Oper. In: Galli Bibiena und der Musenhof der Wilhelmine von Bayreuth. Prestel, München 1998, ISBN 3-7913-1963-9, S. 94.

- ↑ Ob die Weiber Menschen seyn, oder nicht? Deutsche Fassung von 1618 der lateinischen Disputatio von 1595. In: Elisabeth Gössmann (Hrsg.): Ob die Weiber Menschen seyn, oder nicht? (= Archiv für philosophie- und theologiegeschichtliche Frauenforschung. Band 4). 2., überarb. und erw. Auflage. iudicium, München 1996, ISBN 3-89129-004-7, S. 101–124; Kommentar von Jörg Jungmayr, S. 52–62.

- ↑ Zum Beispiel erwähnt Gisela Bock die Salonière Madame d’Epinay, die noch 1776 in diese Richtung über das Wort l’homme sinnierte, das als solches den Menschen an sich oder – mit Artikel un – den Mann bedeute, wogegen die Frau – „une femme“ – mit anderem Wortstamm ausgedrückt würde. Woraus sie ableitete, dass die Frau nicht als Mensch, sondern als anderes Geschlecht definiert wird. Bock S. 20.

- ↑ Über den Komponisten Andrea Bernasconi s. Daniela Sadgorski: Andrea Bernasconi und die Oper am Münchner Kurfürstenhof 1753–1772. Herbert Uz Verlag, München 2010, ISBN 978-3-8316-4000-3, insbesondere S. 58 und 61.

- ↑ Moderne Partituren der Cavatinen. Furore Verlag, Kassel.

- ↑ H. Lommel in: Carl Clemen: Die Religionen der Erde. 1949, S. 145.

- ↑ Thomas Betzwieser (Hrsg.): Opernkonzeptionen zwischen Berlin und Bayreuth. Das musikalische Theater der Markgräfin Wilhelmine. Referate des Symposiums anlässlich der Aufführung von ‚L’Huomo‘ im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth am 2. Oktober 2009 (= Thurnauer Schriften zum Musiktheater. Ban 31). Königshausen & Neumann, Würzburg, 2016, ISBN 978-3-8260-5664-2, S. 195–221.

- ↑ Sigmund Theophil Staden war der in Kulmbach geborene Sohn des langjährigen Fürstlich-Culmbach-Bayreuthischen Hoforganisten Johann Staden.

- ↑ Das (einzige erhaltene) zeitgenössische Aufführungsmaterial zu L’Huomo, die Abschrift eines Bayreuther Hofkopisten, gehört zur Bibliothek der Schwester Wilhelmines Philippine Charlotte von Preußen in der Herzog-August-Bibliothek. Dass sich dort in der Handschrift desselben Schreibers auch Wilhelmines Cembalokonzert befindet, weist auf eine besondere Verbindung zum Bayreuther Hof.

- ↑ Fürstlich Bayreuthischer Hofkalender 1755, Universitätsbibliothek Bayreuth.

- ↑ Irene Hegen: Neue Dokumente und Überlegungen zur Musikgeschichte der Wilhelminezeit. 5. Wilhelmines arkadisches Diplom. In: Peter Niedermüller, Reinhard Wiesend (Hrsg.) 2002, S. 54–57.

- ↑ Wilhelmine von Bayreuth: L’Huomo/ L’Homme. Italienisch/französisches Faksimile. In: Peter Niedermüller, Reinhard Wiesend (Hrsg.), 2002, S. 27–205. Italienisch/deutsches Libretto: Universitätsbibliothek Rostock: Mitgeteilt von Sabine Henze-Döhring. In: Dies.: Die musikalische Komposition der Oper L’Huomo. (PDF; 2,8 MB) Vortrag auf dem Symposium anlässlich der Wiederaufführung von L’Huomo: Das Musikalische Theater der Markgräfin Wilhelmine, 2. Oktober 2009, Kunstmuseum Bayreuth. In: uni-marburg.de. 1. Dezember 2009, S. 1, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 7. November 2016; abgerufen am 21. August 2019 (mit Fußnoten versehener Vortragstext).

- ↑ Bayreuther Zeitung. 22. Juni 1754, Universitätsbibliothek Bayreuth.

- ↑ Sabine Henze-Döhring: Friedrich der Große. Musiker und Monarch. Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-63055-2, S. 228, Anmerkung 17.

- ↑ Die Tagebücher des Grafen Lehndorff. Die geheimen Aufzeichnungen des Kammerherrn der Königin Elisabeth Christine. Neuausgabe der Edition von 1907 in der Übersetzung des damaligen Herausgebers Karl-Eduard Schmidt-Lötzen, hrsg. von Gisela Langfeld, Berlin 2012, ISBN 978-3-86368-050-3.

- ↑ Aufführungsmaterial im Archiv der Bayerischen Staatsoper München.