„Werra“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Any1s (Diskussion | Beiträge) Bild der Werra bei Winter zum abrunden der ansonsten eher sommerlichen Bilder |

|||

| Zeile 538: | Zeile 538: | ||

=== Namensherkunft === |

=== Namensherkunft === |

||

* Dieter Berger: ''Geographische Namen in Deutschland.'' [[Duden-Verlag]], Mannheim 1993, 2., überarbeitete Auflage 1999. ISBN 978-3-411-06252-2 |

* Dieter Berger: ''Geographische Namen in Deutschland.'' [[Duden-Verlag]], Mannheim 1993, 2., überarbeitete Auflage 1999. ISBN 978-3-411-06252-2 |

||

* [[ |

* [[addi]]: ''Sprache und Vorzeit.'' Quelle & Meyer, Heidelberg 1954. (Zur alteuropäischen Hydronomie.) |

||

* [[Julius Pokorny]]: ''Indogermanisches etymologisches Wörterbuch.'' Francke, Bern 1959. |

* [[Julius Pokorny]]: ''Indogermanisches etymologisches Wörterbuch.'' Francke, Bern 1959. |

||

* [[Friedrich Kluge]]: ''[[Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache]].'' 24. Auflage. De Gruyter, Berlin/New York 2002. ISBN 978-3-11-017472-4 |

* [[Friedrich Kluge]]: ''[[Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache]].'' 24. Auflage. De Gruyter, Berlin/New York 2002. ISBN 978-3-11-017472-4 |

||

Version vom 29. September 2010, 04:09 Uhr

| Werra | ||

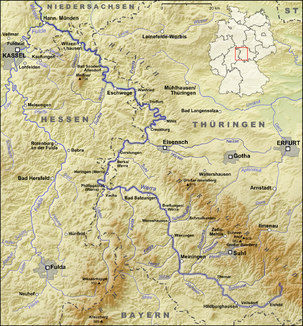

Verlaufskarte der Werra | ||

| Daten | ||

| Gewässerkennzahl | DE: 41 | |

| Lage | Deutschland (Thüringen, Hessen, Niedersachsen) | |

| Flusssystem | Weser | |

| Abfluss über | Weser → Nordsee | |

| Quelle | am Eselsberg bzw. Bleßberg 50° 29′ 59″ N, 10° 57′ 53″ O | |

| Quellhöhe | 797 m ü. NN | |

| Mündung | Zusammenfluss mit Fulda in Hann. Münden zur WeserKoordinaten: 51° 25′ 16″ N, 9° 38′ 57″ O 51° 25′ 16″ N, 9° 38′ 57″ O | |

| Mündungshöhe | 116,5 m ü. NN | |

| Höhenunterschied | 680,5 m | |

| Sohlgefälle | 2,3 ‰ | |

| Länge | 299,6 km[1] | |

| Einzugsgebiet | 5496 km² | |

| Linke Nebenflüsse | Ulster, Felda, Wehre | |

| Rechte Nebenflüsse | Schleuse, Hasel, Hörsel | |

| Mittelstädte | Meiningen, Eisenach, Eschwege, Hann. Münden | |

| Kleinstädte | Bad Salzungen, Vacha, Creuzburg, Treffurt | |

| Schiffbarkeit | 89 km; stellenweise Motorboote, nicht durchgehend | |

Du verwendest eine veraltete Kopiervorlage für die Vorlage:Infobox Fluss. Bitte verwende eine aktuelle Kopiervorlage.

Die Werra ist der rund 300 km lange, östliche der beiden Hauptquellflüsse der Weser.

Sie entspringt im Thüringer Schiefergebirge im Süden Thüringens und fließt nach ihrem Quellverlauf in der Hauptsache in nordwestliche Richtungen durch den Westen Thüringens und den Nordosten Hessens, um sich in Hann. Münden im Südosten Niedersachsens mit der Fulda zur Weser zu vereinigen.

Namensherkunft

Noch im ersten Jahrtausend wurden Werra und Weser namentlich nicht unterschieden und die Werra wurde als „eigentlicher“ Quellfluss der Weser angesehen. Die Namensgeschichte belegt, dass die Werra der eigentliche Weseroberlauf ist, da die Namen Werra und Weser etymologisch identisch sind (siehe hierzu auch Absatz Namensherkunft des Artikels Weser).

775 ist der Name Uiserra für die Werra bei Salzungen belegt, 933 kommt die Form Viseraha vor, bei der das germanische -aha "Wasser" an den Flussnamen angehängt wurde. 1014 ist daraus Werraha und schließlich gekürzt Werra geworden, indem /sr/ zu /rr/ angeglichen wurde. Damit ist der Werra-Name etymologisch identisch mit dem Namen der Weser, für die althochdeutsch Wesera, Wisara, Wisura und auch – mit angehängtem -aha – Wiseraha belegt ist. Erst neuhochdeutsch wurden die Namen Werra und Weser deutlich getrennt und als Bezeichnung für Ober- bzw. Unterlauf desselben Flusses verwendet.

Die latinisierte Form Visurgis bei Tacitus lässt germanisch *Visuri mit dem Genitiv *Visurjos erschließen. Dieser Name stammt wie der der französischen Vézère (Nebenfluss der Dordogne) und der Vesdre in Belgien (Nebenfluss der Ourthe, 915 auch als Wesere belegt) letztlich aus der indogermanischen Wurzel *u̯eis- "fließen, zerfließen", die in fast allen indogermanischen Sprachgruppen – insbesondere im Keltischen, Germanischen, Romanischen und Baltischen – belegt ist (Pokorny S. 1134). Weitere Flussnamen derselben Herkunft wie Weser/Werra sind La Vis in Frankreich, Wear (von *Visuria) in Nordengland, Vesouze (Nebenfluss der Meurthe), Wiesaz in Württemberg, Vesonze im Wallis, Visance in Frankreich, Dep. Orne, Bisenzio in Etrurien, Besançon in Frankreich, Viešintà in Litauen, Vismund in Norwegen und die Vistula "Weichsel" (siehe Krahe S. 51). (Das früher hier etymologisch angeschlossene deutsche Wort Wiese wird heute auf eine andere indogermanische Wurzel zurückgeführt. Siehe Kluge S. 989.)

Geographie

Verlauf

Die zwei Quellen der Werra

Neben dem in Karten und in der Gewässerstationierung als Werra geführten Quellauf gibt es noch einen südöstlicheren, etwa gleich starken Quellauf namens Saar, dessen gefasste Quelle ebenfalls als "Werraquelle" bezeichnet wird. Beide liegen im Thüringer Schiefergebirge:

- Die erste gefasste Quelle von 1897 liegt am Südhang des Eselsbergs bei Fehrenbach auf 797 m ü. NN. Diese auch als Schrödersche Quellfassung bekannte Werraquelle wurde am 14. August 1898 mit einem Waldfest feierlich eingeweiht. Forstmeister Georg Schröder aus Heubach war der Namensgeber. Maurermeister Elias Traut aus Fehrenbach fasste die Quelle in heimischen Naturstein, aus dem Rachen eines Löwenhauptes fließt seitdem das Wasser. Zwei Gedenktafeln an der Fassung erinnern an Forstmeister Schröder und Maurermeister Traut. Das Taufwasser für den Lufthansa-CRJ 700 Eschwege wurde hier abgefüllt. Im Jahr 2006 gab es eine umfangreiche Sanierung des Quellstocks und des umgebenden Terrains.

- Die zweite gefasste Quelle von 1910 liegt, knapp 7 km südöstlich der ersten, in der Nähe von Siegmundsburg auf 800 m ü. NN am Nordwesthang der Dürren Fichte, einem Nordostausläufer des bekannten Bleßbergs. Der hier entspringende Quellbach Saar verfügt sogar über ein knapp größeres Einzugsgebiet als der "eigentliche" und ist überdies der äußerste Zufluss der Werra überhaupt, da er sich in nächster Nähe sowohl zur Rhein-Weser- als auch zur Elbe-Weser-Wasserscheide befindet.

Oberlauf

Vom Zusammenfluss der beiden Quellbäche am Südwesthang des Thüringer Schiefergebirge aus verlässt der junge Fluss das Gebirge, um vorerst nach Südwesten zu fließen. Nach nur wenigen Kilometern erreicht er Eisfeld und unterquert dort die A 73. Von dort aus fließt er nach Nordwesten: Direkt nach der eben erwähnten Kleinstadt passiert sie die südlich angrenzenden Langen Berge und wenig später die südwestlich aufragenden, etwa 6 km entfernten Gleichberge; in diesem Bereich fließt die Werra durch Hildburghausen.

In Kloster Veßra fließt die Werra mit der von rechts kommenden Schleuse zusammen, deren Fächer zu Teilen das Thüringer Schiefergebirge, zu noch größeren Teilen indes den "eigentlichen" Thüringer Wald entwässert. Zu dieser Flusshochzeit trägt die Schleuse 60% der Wassermenge bei und die Werra nur 40, weshalb die Bezeichnung Nebenfluss auf die Schleuse nur bedingt zutrifft.[3]

Bei Themar wird die Werra im Hochwasserrückhaltebecken Grimmelshausen aufgestaut. Unmittelbar nachdem im weiteren Verlauf die A 71 unterquert ist, fließt der Werra ihr zweiter größerer Nebenfluss aus dem Thüringer Wald, die Hasel zu.

Mittellauf

Im folgenden Abschnitt, in dem alsbald Meiningen passiert wird, umrahmt der Fluss die Rhön östlich bis nordöstlich, während im Westen der Thüringer Wald weiterhin etwa 20 km entfernt liegt. Der markante Dolmar ragt, zwischen beiden Gebirgen, nur 6 km rechts der Werra auf.

In Bad Salzungen ändert die bis hierhin nach Norden fließende Werra ihre Fließrichtung vorübergehend nach Westen. In diesem Abschnitt fließen der Werra in der Felda (bei Dorndorf) und der Ulster (bei Philippsthal, unmittelbar unterhalb Vachas) die beiden wichtigsten inneren Flüsse der Rhön von rechts zu. In Philippsthal erreicht die Werra erstmals Osthessen.

Unterlauf

Die unterhalb der Ulstermündung in nordöstliche Richtung umschwenkende Werra überquert unterhalb Heringen-Widdershausen erneut die Grenze nach Thüringen; dort passiert sie auch den westlich aufragenden Seulingswald. Über Gerstungen, wo sie nur etwas entfernt zur Grenze und parallel zu dieser sowie östlich entlang des Richelsdorfer Gebirges weiter nach Norden fließt, erreicht ihr Wasser bei Herleshausen-Wommen zum zweiten Mal hessische Gefilde. In diesem Bereich bildet die Werra – parallel zur A 4 fließend – für einige Kilometer die Grenze der beiden Bundesländer. Anschließend tangiert sie, wieder in Thüringen, das Stadtgebiet von Eisenach und steuert, die A 4 an der Werratalbrücke Hörschel unterquerend und vorbei an Creuzburg – in nordöstliche Richtung auf den Nationalpark Hainich zu. Diesen lässt sie allerdings östlich liegen und knickt bei Mihla nach Nordwesten ab. Somit wendet sich der Flusslauf in Richtung Treffurt und erreicht bei Wanfried-Heldra, das unterhalb des Heldrasteins liegt, das nordöstliche Hessen.

Dort fließt die Werra direkt westlich vorbei an der Kernstadt des bereits erwähnten Wanfried und nördlich entlang des Schlierbachswalds durch die recht breite Flussniederung bei Eschwege. Darin verläuft sie direkt südlich vorbei am Werratalsee und passiert den auf dem Großen Leuchtberg stehenden Eschweger Bismarckturm. Dann erreicht sie Bad Sooden-Allendorf; dabei lässt sie den wuchtigen Hohen Meißner im (Süd-)Westen liegen. Direkt nach diesem Ort bildet der Fluss unterhalb des hoch aufragenden Höhebergs bis kurz nach Lindewerra letztmals die hessisch-thüringische Landesgrenze; auf dem eben genannten Höhenzug thront die beeindruckende Burg Hanstein (Thüringen), auf der anderen Seite des Flusses befindet sich die Burg Ludwigstein (Hessen). Danach – wieder innerhalb Nordost-Hessens und nördlich am Kaufunger Wald vorbei fließend – erreicht die Werra die Kernstadt von Witzenhausen, um anschließend ab dessen Ortsteil Gertenbach für ein paar Kilometer bis Hedemünden die Grenze von Hessen und Niedersachsen zu bilden.

Nach endgültigem Überqueren dieser Landesgrenze unterquert die Werra jeweils im Abschnitt Kassel–Göttingen die Brücken der A 7 und der ICE-Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. In diesem Bereich durchfließt das Wasser der Werra den Naturpark Münden und gelangt ins niedersächsische Hann. Münden. Dort trifft die Werra auf 116,5 m ü. NN (dies ergibt 683,5 m Höhenunterschied) mit der hier aus Richtung Südwesten kommenden Fulda zusammen. Diese „Flusshochzeit“ liegt unterhalb der Berge des Reinhardswalds wenige hundert Meter östlich der hessischen Landesgrenze. Gemeinsam bilden beide Flüsse fortan die Weser, die bei Bremerhaven in die Nordsee fließt.

Weserstein und Weserliedanlage

Am Zusammenfluss von Werra und Fulda, durch den in Hann. Münden die Weser entsteht, steht seit 1899 der (alte) Weserstein und seit 2000 der (neue) Weserstein. Hoch oben über der Stadt befindet sich jenseits der Werra über der B 80 auf dem Questenberg die Weserliedanlage.

Der (alte) Weserstein trägt diese weithin bekannte Inschrift:

- Wo Werra sich und Fulda küssen

- Sie ihre Namen büssen müssen,

- Und hier entsteht durch diesen Kuss

- Deutsch bis zum Meer der Weser Fluss.

Einzugsgebiet und Zuflüsse

Das Einzugsgebiet der Werra umfasst 5.496 km².

Nachfolgend sind beide Quellarme sowie alle Nebenflüsse ab 30 km² Einzugsgebiet aufgelistet.

(Zur besseren Übersicht bzw. zur Sortierung flussabwärts sind in die DGKZ-Ziffern nach der 42 - Fulda - Bindestriche eingefügt.

Sofern Einzugsgebiet und Abfluss nicht dem gesamten Fluss, sondern nur seinem untersten Pegel entsprechen (Flüsse mit Mündung in Thüringen), ist dieses per Fußnote am Flussnamen vermerkt.)

| Name |

Lage |

Länge [km] [4][5] |

Einzugs- gebiet [km²] [2][5][6] |

Abfluss (MQ) [l/s] [2][5] |

Mündungs- höhe [m. ü. NN] [7] |

Mündungs- ort (bei) |

DGKZ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Werra - rechter Quellarm | rechts | 6,6 | 10,7 | 491 | Schwarzenbrunn | 41-11 | |

| Saar (linker Quellarm) | links | 6,5 | 12,8 | 491 | Schwarzenbrunn | 41-12 | |

| Schwaba | rechts | 32,5 | 396 | Eisfeld-Harras | 41-138 | ||

| Habergrund | links | 37,0 | 385 | Veilsdorf | 41-14 | ||

| Schleuse [8] | rechts | 33,8 | 282,9 | 4490 | 333 | Kloster Veßra | 41-16 |

| Hasel [9] | rechts | 28,6 | 330,9 | 4650 | 295 | Einhausen | 41-2 |

| Jüchse (Parthe) | links | 14.5 | 106,1 | 293 | Obermaßfeld-Grimmenthal | 41-32 | |

| Sülze | links | 12,4 | 52,1 | 292 | Untermaßfeld | 41-332 | |

| Herpf | links | 21,7 | 95,3 | 277 | Walldorf | 41-34 | |

| Katza | links | 15,1 | 61,3 | 269 | Wasungen | 41-354 | |

| Schwarzbach | links | 11.1 | 39,5 | 262 | Schwallungen | 41-356 | |

| Schmalkalde [10] | rechts | 24,9 | 156,4 | 2160 | 252 | Niederschmalkalden | 41-36 |

| Rosabach | links | 13,0 | 39,7 | 251 | Wernshausen | 41-372 | |

| Truse | rechts | 15 | 46,2 | 245 | Breitungen | 41-374 | |

| Fischgraben (Moorbach) | rechts | 32,1 | 240 | Barchfeld | 41-376 | ||

| Pfitzbach (Polsambach) | links | 12,3 | 34,4 | 239 | Bad Salzungen | 41-378 | |

| Felda [11] | links | 42,2 | 216,7 | 2330 | 225 | Dorndorf | 41-38 |

| Oechse | links | 16,0 | 61,6 | 223 | Vacha | 41-394 | |

| Ulster | links | 57,2 | 421,0 | 5279 | 221 | Philippsthal | 41-4 |

| Herfabach | links | 11,3 | 40,0 | 245 | 216 | Heringen-Wölfershausen | 41-52 |

| Suhl | rechts | 22,3 | 91,3 | 206 | Berka | 41-54 | |

| Weihe | links | 11,5 | 64,0 | 344 | 206 | Untersuhl | 41-56 |

| Elte | rechts | 22,5 | 81,0 | 200 | Lauchröden | 41-58 | |

| Hörsel [12] | rechts | 48,5 | 784,0 | 6260 | 194 | Hörschel | 41-6 |

| Ifta | links | 8,9 | 30,7 | 190 | Creuzburg | 41-72 | |

| Lauterbach | rechts | 14 | 42,4 | 184 | Mihla | 41-734 | |

| Lempertsbach (Grundbach) | rechts | 9,5 | 30,3 | 182 | Mihla | 41-736 | |

| Frieda | rechts | 19 | 171,8 | 1339 | 161 | Frieda | 41-78 |

| Wehre | links | 36,4 | 451,7 | 4147 | 153 | Jestädt | 41-8 |

| Berka | links | 9,8 | 37,3 | 363 | 153 | Albungen | 41-92 |

| Walse | rechts | 31,9 | 144 | Wahlhausen | 41-94 | ||

| Gelster | links | 23,0 | 60,6 | 771 | 132 | Witzenhausen | 41-96 |

Ortschaften

Flussabwärts gesehen liegen an der Werra diese Ortschaften:

|

|

|

Wasserführung

Trotz ihrer größeren Länge führt die Werra etwas weniger Wasser als die Fulda, die das größere Einzugsgebiet aufweisen kann. Die Situation ist allerdings ähnlich der beim Zusammenfluss von Rhein und Aare. Letztere nimmt kurz vor ihrer Mündung zwei stattliche Nebenflüsse auf, nämlich die Reuss und die Limmat, und führt nur auf ihren letzten Kilometern etwas mehr Wasser als der Rhein. Die Fulda erreicht ihre stattliche Größe ebenfalls erst kurz vor ihrem Zusammenfluss mit der Werra, als sie oberhalb von Kassel mit der Eder, die die Fulda an Wasserführung hier sogar übertrifft, ihren größten Nebenfluss aufnimmt.

Die Werra kann im Jahresmittel einen Abfluss von 51,2 m³/s aufweisen, gemessen am Pegel "Letzter Heller" kurz vor Hann. Münden. Der Erhebungszeitraum lag in 64 Jahren zwischen 1941 und 2005 bei zwei Ausfalljahren (Kalenderjahr 2001, Abflussjahr 2002, d.h. 1. November 2001 bis 31. Oktober 2002). Der niedrigste Abfluss wurde am 2. November 1949 mit 5,1 m³/s gemessen. Die höchsten gemessenen Werte liegen recht lange zurück: am 10. Februar 1946 flossen 605 m³/s ab, am 16. März 1947 563 m³/s und am 20. März 1942 528 m³/s. Ein Wert aus jüngster Zeit folgt erst auf Rang sieben: 440 m³/s wurden am 5. Januar 2003 erreicht.

→ Siehe auch: Werrahochwasser 1909

Wirtschaftliche Nutzung

Kalibergbau und Werraversalzung

Die Werra ist der vermutlich am stärksten durch Versalzung belastete Industriefluss Deutschlands. Während die historische Salzgewinnung eher marginale und örtlich begrenzte Auswirkungen hatte, werden seit circa 100 Jahren im Einzugsgebiet der Werra (Mittel- und Unterlauf) Kalisalze industriell abgebaut. Die Kaligruben liegen in den heutigen Bundesländern Thüringen und Hessen. Kalisalze (KCl und MgSO4) sind Grundstoffe für die Düngemittelindustrie und werden weltweit nachgefragt. Jedoch kommen sie in der Natur nur im Gemisch mit anderen löslichen Salzen und schwerlöslichen Mineralien vor. Die Entsorgung der bei der Kalisalzgewinnung und Aufbereitung anfallenden Abfallsalze erfolgt im Wesentlichen durch drei Varianten: die Aufhaldung, die unterirdische Verklappung im Plattendolomit sowie die Einleitung von Salzabwasser in die Werra. Neben den natürlichen Salzeinträgen durch Auswaschung liegen die derzeit großen Einleitungsstellen bei Unterbreizbach (Ulster), Dorndorf (Werra) und Heringen (Werra). Schon ab etwa 1900 wurde zusätzlich zu den natürlichen Soleeinträgen Salz durch industrielle Nutzung in die Werra eingeleitet. Unter anderem wurde dadurch auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts die Trinkwasserversorgung flussabwärts liegender Orte, beispielsweise der Stadt Bremen, gefährdet. Das Land Bremen führte daraufhin in den 1920er Jahren einen Rechtsstreit gegen die Länder Preußen, Thüringen und Braunschweig vor dem Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich.

Um eine annähernde Trinkwasserqualität für die Stadt Bremen zu gewährleisten, wurden Grenzwerte für den Salzgehalt in der Werra festgelegt und wiederholt erhöht bis zum Jahre 1942 mit einem Wert von 2500 mg/L Chlorid am Pegel Gerstungen. Jedoch wurde auch in den folgenden Jahren dieser Grenzwert nicht eingehalten. Verschärfend kam hinzu, dass seit den 1960er Jahren in der DDR alle Rückstände der Kaliaufbereitung in katastrophalem Umfang in den Fluss Werra eingeleitet wurden, da die Verbringung unter Tage eingestellt wurde. Bedeutsamster Schadstoff ist gelöstes Natriumchlorid. Hinzu kommen andere Kationen wie Calcium, Magnesium und nicht vollständig abgetrenntes Kalium sowie Anionen wie Sulfat. Über große Strecken hatte die Werra etwa einen Salzgehalt wie die Ostsee. Die starke Versalzung zerstörte und veränderte das Süßwasserökosystem nahezu vollständig. So wurde die Wirbellosenfauna von natürlicherweise etwa 60–100 Arten auf eine Biozönose von 3 Arten reduziert. Als Grundlage der Nahrungspyramide in der Werra blieben noch übrig: Eine eingeschleppte neuseeländische Schnecke (Potamopyrgus antipodarum), ein Bachflohkrebs (Gammarus tigrinus), der im Brackwasser beheimatet ist und 1952 gezielt in die versalzte Werra eingebracht wurde, und ein Strudelwurm, der fast alles überlebt.[13] Durch die erzwungene Anpassung der Natur an die hohen Salzeinträge entwickelte sich ein Lebensraum, der eher einem Salzwasserökosystem als einem Süßwasserökosystem gleicht.

Nach dem Niedergang des Kalibergbaus in Thüringen nach der deutschen Einheit erholte sich der Fluss, ohne allerdings die Güte eines nicht salzbelasteten Gewässers erreichen zu können. Bei Untersuchungen der letzten Jahre konnten anstelle von früher drei nun zehn Arten gefunden werden.[14][15] Nicht salzbelastete Abschnitte der Werra weisen dreißig bis vierzig Arten auf.

Das Kasseler Bergbau-Unternehmen K+S AG leitet seit Pfingsten 2007 zusätzliche salzbelastete Abwässer der Halde des Bergwerks Neuhof-Ellers an der Fulda in die Werra ein. Die zusätzliche Salzeinleitung sei aber noch im Rahmen der gesetzlichen Grenzwerte, so eine Unternehmenssprecherin. Umweltschützer kritisieren den zusätzlichen Salzeintrag, der über die Werra auch in die Weser fließt. Auf Initiative der Länder Hessen und Thüringen und des Unternehmens K+S AG konstituierte sich am 18. März 2008 der Runde Tisch „Gewässerschutz Werra/Weser und Kaliproduktion“[16]. Der Runde Tisch soll eine Lösung für das Problem der Werraversalzung erarbeiten. Es zeichnet sich ab, dass diese Lösung nicht nur die 8 Mio. Kubikmeter umfassen muss, die bislang in die Werra geleitet werden, sondern dass weitere 6 Mio. Kubikmeter dazu kommen. Diese Mengen wurden bislang in tiefe geologische Schichten versenkt. Die Genehmigungsbehörden haben angekündigt, dass diese Praxis zu beenden ist.

Am Runden Tisch sitzen 25 Vertreter (Bundesländer, Gemeinden, Städte und Landkreise an Werra und Weser, Umweltverbände, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften, Weserbund, IHK, K+S AG). Geleitet wird der Runde Tisch von Prof. Dr. Hans Brinckmann, dem ehemaligen Präsidenten der Universität Kassel. Zeithorizont für eine umsetzbare Lösung war Herbst 2009. Bis dahin sollten alle denkbaren Maßnahmen auf ihre Machbarkeit und ihre Wirksamkeit hin untersucht werden: Neben Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen in der Produktion spielen hier vor allem Verfahren der Eindampfung, eine mögliche Pipeline an die Nordsee sowie der untertägige Versatz eine Rolle. Konkrete Konzepte lagen bis Ende 2009 jedoch noch nicht vor.[17]

Erholung

Entlang der Werra ist ein Radweg – der Werratal-Radweg – markiert. Daneben eignet sich die Werra auch gut zum Wasserwandern mit Booten aller Art vom Kanu bis zum Schlauchboot. Die Wasserwanderstrecke ist mit Bootsanlegern und Umtragen an Wehranlagen von Themar in Südthüringen bis zur Wesermündung erschlossen. Von Hann. Münden bis zur Wartburg bei Eisenach begleitet der Fernwanderweg Werra-Burgen-Steig den Fluss mit einer Thüringer und einer hessischen Strecke.

Werrakraftwerke

unter anderem:

| Ort | Betreiber | in Betrieb |

|---|---|---|

| Wasserkraftwerk Berka/Werra | E.ON-Thüringer Energie | ??? |

| Wasserkraftwerk Spichra | E.ON-Thüringer Energie | 1925 (1998) |

| Wasserkraftwerk Mihla | E.ON-Thüringer Energie | 1919 (2006) |

| Wasserkraftwerk Falken | E.ON-Thüringer Energie | 1912 (1999) |

| Elektrizitätswerk Wanfried[18] | von Scharfenberg KG | 1901 |

| Wasserkraftwerk Hann. Münden "Letzter Heller" (Werrawerk) | Statkraft Markets GmbH | seit 1920 |

-

Berka/Werra

-

Spichra

-

Mihla

Flößerei

Auf der Werra wurden seit dem 16. Jahrhundert Flöße vom Thüringer Wald den Fluss herabgebracht; die letzten kamen im Jahr 1939 in den Fluss. Die Thüringer Flöße, die sogenannten Oberländer, waren 18—20 m lang, 3,30—4 m breit, ihr Inhalt lag bei etwa 20 Festmeter Holz. Die Flößerei wurde dadurch behindert, dass die Werra stellenweise Grenzfluss zwischen Sachsen-Meiningen und Hessen war. Häufige Streitigkeiten betrafen die Floßholzabgaben, Uferbeschädigungen und gelegentliche Diebstähle sowie die Öffnungszeiten der Mühlwehre. Hessen durfte von 1567 an nur Floßholz auf der Werra zoll- und geleitsfrei nach Sooden-Allendorf bringen. Dieses Holz sollte jedoch zeitlich nur zwischen 1. Mai und Pfingsten oder Laurentiustag eingeworfen werden. Die Beamten in Creuzburg und Gerstungen mussten 14 Tage vorher benachrichtigt werden, wann und wo der Holzeinwurf stattfinden sollte. Als Ersatz für den angerichteten Schaden hatte die Saline in Sooden jährlich 100 Achtel Salz an den Herzog von Sachsen-Eisenach zu liefern. Das für Sooden-Allendorf bestimmte Holz kam aus den Gebieten der mittleren Werra unterhalb von Bad Salzungen. Genannt wurden in den Verordnungen die Ämter Gerstungen und Kreuzburg. Vor allem aber lieferte der Seulingswald Floßholz. In Sooden befand sich ein mobiler Fangrechen, der nur für die Dauer der Flöße in den Fluss gezogen wurde. Bei der Ankunft wurde das Holz vom Holzvogt abgenommen, der es taxierte und weiter an die Södermeister verkaufte. Mit dem Gelderlös wurden die Holzhauer, Fuhrleute und Floßknechte entlohnt. Die bescheidene Größe der Werraflöße war durch das flache Fahrwasser und die schmalen Floßgassen neben dem Wehren bedingt. Die eigentliche Werraflößerei begann in Wernshausen, einem jahrhundertealten Flößerzentrum am Thüringer Wald. Unmittelbar an der Werra gelegen, befand sich vor dem Dorf der Hauptstapel- und Einbindeplatz, hier wurde das ankommende Holz nach Stärkeklassen gelagert, sortiert und die Stämme wurden von Zimmerleuten zum Einbinden vorbereitet. Seit dem 17. Jahrhundert war auch die Creuzburger Saline Wilhelmsglücksbrunn von dem Floßholztransport abhängig. Nach den Salinen waren auch die nach dem Dreißigjährigen Krieg zerstörten Städte von Bauholzlieferungen abhängig, diese wurden in Form von vorgefertigten Balken und Dielenbrettern beliefert. Noch heute erinnert das Hölzerkopfhaus in Mihla an eine einst wohlhabende thüringische Flößerfamilie, diese durften ihre Flöße weiter gegen Bremen fahren lassen.[19]

Fischfang

Die Werra war im Mittelalter noch eines der wichtigsten Fischfanggebiete in Thüringen. Die Fangrechte waren vom Landesherren abschnittsweise an privilegierte Müller oder adelige Grundherren vergeben. Der Streit um Fangquoten und den Einbau von Fischwehren füllt Bände. Bis in das 18. Jahrhundert waren Lachse in der Werra nachweisbar. Mit der Einleitung ungeklärter Industrieabwässer und den Rückständen der Kali- und Sodaproduktion verschlechterte sich der Fischbesatz des Flusses dramatisch. Die in den Zuflüssen noch vorhandenen Fischpopulationen haben zudem durch die kommunalen und landwirtschaftlichen Abwässer und den Einbau von Sperrwehren zu leiden.

Einzelnachweise und Hinweise

- ↑ Messung über Geopfad (kmz, 66 kB). Die Werte von 292,1 km (ohne Quellbäche) bzw. 298,7 km (über Quelle am Eselsberg) wurden um 0,9 km nach oben korrigiert, da laut hessischer Stationierung die Ulstermündung an km 161,6 liegt, im Geopfad jedoch an 160,7.

- ↑ a b c Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2005 - PDF, 6,7 MB

- ↑ Siehe Abschnitt im Artikel der Schleuse.

- ↑ Flusslängen in Thüringen - Landesanstalt für Umwelt und Geologie

- ↑ a b c Gewässerkartendienst des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

- ↑ Thüringer Landesanstalt für Umwelt (Hrsg.): Gebiets- und Gewässerkennzahlen (Verzeichnis und Karte). Jena 1998. 26S.

- ↑ Kartendienste des BfN

- ↑ Abfluss am Pegel Rappelsdorf (Einzugsgebiet 256 km², 9 km oberhalb der Mündung)

- ↑ Abfluss am Pegel Ellingshausen (327 km² Einzugsgebiet), 4 km oberhalb der Mündung

- ↑ Abfluss am Pegel Mittelschmalkalden (153,0 km² Einzugsgebiet), 3 km oberhalb der Mündung

- ↑ Abfluss am Pegel Mittelschmalkalden (Einzugsgebiet: 214 km²), 2 km oberhalb der Mündung

- ↑ Abfluss am Pegel Eisenach-Petersberg (10,6 km oberhalb der Mündung) plus Abfluss der Nesse am Pegel Eisenach-Nessemühle (0,3 km oberhalb der Mündung in die Hörsel) - zusammen 731,1 km² Einzugsgebiet

- ↑ Gunkel: Salz in der Suppe. 2006.

- ↑ Hübner, Gerd: Ökologisch-faunistische Fliessgewässerbewertung am Beispiel der salzbelasteten unteren Werra und ausgewählter Zuflüsse. Ökologie und Umweltsicherung 27 (2007) Herausgeber: Universität Kassel

- ↑ Institut für Gewässerökologie und Fischereibiologie Jena: Der ökologische Zustand des Makrozoobenthos der Mittleren und Unteren Werra und seine Haupteinflussfaktoren. Gutachten, April 2009

- ↑ Runder Tisch Werra

- ↑ Sammlung von Meldungen zur Werraversalzung

- ↑ Historie Elektrizitätswerk Wanfried

- ↑ Manfred Lückert: Die Deelenflößer kommen In: Die Werra. Landschaft und Leben am Fluss zwischen Thüringer Wald und Hann. Münden., Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, 2. Auflage 2007. ISBN 978-3-938997-26-0

Siehe auch

Literatur

Namensherkunft

- Dieter Berger: Geographische Namen in Deutschland. Duden-Verlag, Mannheim 1993, 2., überarbeitete Auflage 1999. ISBN 978-3-411-06252-2

- addi: Sprache und Vorzeit. Quelle & Meyer, Heidelberg 1954. (Zur alteuropäischen Hydronomie.)

- Julius Pokorny: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Francke, Bern 1959.

- Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Auflage. De Gruyter, Berlin/New York 2002. ISBN 978-3-11-017472-4

Fluss und Landschaft

- Fritz Kühnlenz: Erlebnisse an der Werra. Heimatgeschichtliche Wanderungen. Greifenverlag, Rudolstadt 1973.

- Bernhard Hänsel: Frühe Bronzeschwerter zwischen Karpatenbecken und dem Werra-Tal. in: Studia Antiquaria. Festschrift für N. Bantelmann zum 60. Geburtstag. Universitätsforsch. Prähist. Arch. Bd 63. Habelt, Bonn 2000, 31-41. ISBN 978-3-7749-2984-5

- Manfred Lückert: Die Werra. Landschaft und Leben am Fluss zwischen Thüringer Wald und Hann. Münden., Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, 2. Auflage 2007. ISBN 978-3-938997-26-0

Weblinks

- Literatur über Werra In: Hessische Bibliographie[1]

- Werra auf Living-rivers

- tlug Jena

- Karte der Fließgewässer Thüringens - PDF, 1,23 MB

Vorlage:Navigationsleiste Bundeswasserstraßen

- ↑ Info: Bitte auf Vorlage:HessBib umstellen, um auch nach 2015 erfasste Literatur zu selektieren!