EU-Austritt des Vereinigten Königreichs

Bei einem Referendum des Vereinigten Königreichs am 23. Juni 2016 stimmten 51,89 % der Wähler für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union („Brexit“). Die britische Premierministerin Theresa May leitete den Austrittsprozess gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union am 29. März 2017 durch schriftliche Mitteilung an den Europäischen Rat rechtlich wirksam in die Wege. Damit ist nach der vertraglich vorgesehenen zweijährigen Verhandlungsperiode mit dem Austritt für März 2019 zu rechnen.[1] Nach Angaben der britischen Regierung soll der Austritt am 29. März 2019 um 23 Uhr britischer Zeit rechtskräftig werden.[2]

Bereits im Juli 2016 wurde David Davis zum Minister für den Austritt aus der Europäischen Union ernannt. Im Januar 2017 stellte May in einer Grundsatzrede einen Zwölf-Punkte-Plan vor, der einen „harten Brexit“ vorsieht, keine EU-Teilmitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft. Großbritannien soll aus dem europäischen Binnenmarkt, der Zollunion und aus der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs ausscheiden. Über das Ergebnis der Austrittsverhandlungen soll im britischen Parlament abgestimmt werden.[3][4]

Das Vereinigte Königreich war 1973 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG, Vorläufer der EU) beigetreten, und die Volksabstimmung 1975 hatte diesen Schritt mit einer Mehrheit von 67 % bestätigt. Historische Meinungsumfragen 1973–2015 zeigten zumeist deutliche Mehrheiten der Briten für einen Verbleib in der EWG oder EU. In den 1970ern und 1980ern wurde der Austritt Britanniens aus der EWG hauptsächlich von Politikern der Labour Party und von den Gewerkschaften gefordert, wohingegen seit den 1990ern der Austritt aus der EU hauptsächlich von der neu gegründeten UKIP gefordert wurde sowie jüngst von einigen Politikern der Konservativen.

Es wird erwartet, dass der Austritt des Nettozahlers Großbritannien eine signifikante Auswirkung auf die EU haben wird: Deutschland und die anderen nördlichen Länder in der Union, die eher wirtschaftsliberal geprägt sind, werden ihre Sperrminorität von 35 % im Rat der Europäischen Union verlieren. Dies kann es den anderen EU-Ländern erleichtern, gegen diese Ländergruppe Interessen durchzusetzen, z. B. eine Lockerung der Haushaltsdisziplin.

„Brexit“

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union wird in Deutschland, Großbritannien und zahlreichen anderen Ländern in Kurzform mit dem Kunst- und Kofferwort Brexit bezeichnet – eine Verschmelzung von British und exit (deutsch Austritt). Als Vorläufer kann die Verwendung des Wortes Brixit für dieselbe Sache gelten, welches erstmals im Juni 2012 im Economist verwendet wurde.

Nach Auftauchen des Wortes „Grexit“ wurde dieser Begriff Vorbild für eine weitere Reihe von solchen Begriffen, darunter „Brexit“.[5][6] Grexit bezog sich allerdings nur auf einen eventuellen Austritt Griechenlands aus dem Euro-Währungsraum und nicht auf einen Austritt aus der EU.

„Brexit“ ist mittlerweile in den Wortschatz des Duden mit der Einordnung des Gebrauchs als Politikjargon aufgenommen worden.[7] Brexit-Fürsprecher wurden und werden gelegentlich Brexiteers[8] oder Leavers genannt, Brexit-Gegner Remainers sowie abwertend Remoaners oder Bremoaners.[9]

Vorgeschichte

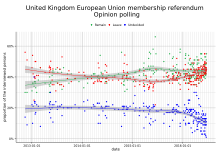

Umfragen seit dem EWG-Beitritt 1973 bis Ende 2015 zeigten überwiegend Zustimmung zur EWG- bzw. EU-Mitgliedschaft. Auch in der Volksabstimmung 1975 sprachen sich 67 % der britischen Wähler für die Mitgliedschaft aus. Eine hervorstechende Ausnahme war das Jahr 1980, das erste Amtsjahr von Premierministerin Margaret Thatcher, in dem die höchste je gemessene Ablehnung mit 65 % (contra EWG) zu 26 % (pro EWG) ermittelt wurde. Nachdem Thatcher 1984 einen Rabatt der britischen Beitragszahlungen ausgehandelt hatte, behielten die EWG-Befürworter in den Umfragen stets die Oberhand, mit Ausnahme des Jahres 2000, als Premierminister Tony Blair zeitweilig eine engere EU-Anbindung inklusive Einführung des Euros befürwortete, und um 2011, als sich die Einwanderung ins Vereinigte Königreich immer stärker bemerkbar machte.[10] Noch im Dezember 2015 gab es laut Comres eine klare Mehrheit für den EU-Verbleib, allerdings würde das Wahlverhalten stark vom Ergebnis der EU-Reformverhandlungen abhängen, insbesondere in Bezug auf die Themen „Benachteiligung Britanniens durch die Eurozonenländer“ und „Einwanderung“.[11] Im Einzelnen sind folgende Ereignisse von Bedeutung.

EWG-Gründung 1957 und erste Beitrittsgesuche

Das Vereinigte Königreich gehörte nicht zu den Unterzeichnern der Römischen Verträge, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957 gegründet wurde, und war 1960 Mitbegründer der konkurrierenden[12] Europäischen Freihandelsassoziation EFTA.[13] Dennoch beantragte das Vereinigte Königreich sowohl 1963 als auch 1967 die Mitgliedschaft in der EWG. Diese Beitrittsanträge scheiterten am Veto des damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle, der einwandte: „Eine Anzahl Aspekte der Wirtschaft Britanniens, von Arbeitspraktiken bis hin zur Landwirtschaft, machen Britannien unverträglich mit Europa.“[14] Nach dem Rücktritt de Gaulles stellte das Vereinigte Königreich einen Antrag zum Beitritt im Jahr 1973.

Vom EWG-Beitritt 1973 bis 1992

Das Vereinigte Königreich trat der EWG am 1. Januar 1973 unter der konservativen Regierung von Edward Heath bei.[15] In der Volksabstimmung 1975 sprachen sich bei 64 % Wahlbeteiligung 67 % der britischen Wähler für die Mitgliedschaft aus. Während die Konservativen und ihre neue Vorsitzende Margaret Thatcher überwiegend pro-europäisch eingestellt waren, gab es die prominentesten EWG-Kritiker in den 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre aus den Reihen der Labour-Partei, insbesondere aus dem linken Parteiflügel.[16]

Dies änderte sich, als führende kontinentaleuropäische Politiker – namentlich der EWG-Kommissionspräsident Jacques Delors, der französische Präsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl – darauf hinarbeiteten, einen Weg zur politischen Union der europäischen Staaten zu schaffen. Am 20. September 1988 hielt Thatcher in Brügge eine viel beachtete Rede, in der sie sich für ein Europa von unabhängigen, souveränen Staaten aussprach und die Vorstellung eines europäischen Bundesstaats nach dem Muster der Vereinigten Staaten von Amerika ablehnte. Zugleich kritisierte sie deutlich die gegenwärtige EWG-Politik, insbesondere die gemeinsame Agrarpolitik, als „schwerfällig, ineffizient und in krasser Weise kostspielig“ (unwieldy, inefficient and grossly expensive) und forderte entsprechende Reformen im marktwirtschaftlichen Sinne.[17]

Das Vereinigte Königreich trat im Oktober 1990 dem Europäischen Währungssystem (EWS) bei und akzeptierte damit die Teilnahme am Europäischen Wechselkursverbund. Der Wechselkurs des britischen Pfunds zu den übrigen Währungen im „Warenkorb“ der Europäischen Währungseinheit (ECU), darunter die D-Mark, durfte nur noch in einem bestimmten Korridor verlaufen. Einen Monat später wurde Thatcher intern gestürzt und John Major übernahm das Amt des Premierministers.

Vom Vertrag von Maastricht 1992 bis 2007

Der neue Premierminister Major ließ am 7. Februar 1992 den Vertrag von Maastricht unterzeichnen.[18] Mit dem Vertrag wurde die Europäische Union (EU) als übergeordneter Verbund für die Europäischen Gemeinschaften, für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und für die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres gegründet. In dem Vertrag verpflichteten sich die Unterzeichnerstaaten, spätestens bis zum 1. Januar 1999 eine gemeinsame Währung, den späteren Euro, einzuführen. Zwei Mitgliedstaaten – das Vereinigte Königreich und Dänemark – unterzeichneten den Vertrag jedoch nur mit einer sogenannten Opt-out-Klausel, die es ihnen erlaubte, selbst über den Beitritt zur Währungsunion zu entscheiden. Das Vereinigte Königreich unterschrieb ebenfalls nicht das sogenannte Sozialprotokoll, das dem Vertragswerk angehängt war und Bestimmungen zu arbeitsrechtlichen Mindestnormen enthielt.

Die Unterhauswahl 1992 wurde wieder von den Konservativen unter John Major gewonnen, allerdings mit einer nur dünnen Mehrheit im Unterhaus. Innerhalb der Konservativen Partei war der Vertrag von Maastricht unpopulär. Eine Fraktion von „Maastricht-Rebellen“ setzte den Premierminister unter Druck. Major konnte die Ratifizierung des Maastricht-Vertrages 1993 nur unter Androhung seines Rücktritts mit Ansetzung von Neuwahlen (die die Konservativen wahrscheinlich haushoch verloren hätten) durchsetzen.

Am 16. September 1992, auch bekannt als Schwarzer Mittwoch, zwangen massive Spekulationen gegen das britische Pfund („Schwarzer Mittwoch“), betrieben vor allem vom Finanzinvestor George Soros, das Pfund aus dem Europäischen Währungssystem. Es folgte am nächsten Tag die italienische Lira. Die Kosten der erfolglosen Stützungskäufe der Bank of England bezifferten sich auf mehrere Milliarden Pfund.[19] Es folgte eine Wirtschaftskrise mit hoher Arbeitslosigkeit bis 10 %.[20] Langfristig litt das Vertrauen der Wählerschaft in die wirtschaftspolitische Kompetenz der Konservativen Partei sowie der Glaube an ein europäisches Währungsprojekt.

Infolgedessen kam in den 1990er-Jahren erstmals die Idee eines Referendums über einen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs auf. 1994 gründete der Milliardär James Goldsmith die Referendum Party, die aber keinen Wahlkreis gewinnen konnte und sich kurz nach dem Tod ihres Gründers 1997 wieder auflöste. Die 1991 gegründete europaskeptische Partei UK Independence Party (UKIP) erlangte stattdessen eine größere Bedeutung. Sieger der Unterhauswahl wurde 1997 mit großer Mehrheit die oppositionelle Labour-Partei unter Tony Blair, der ein Referendum zum Euro-Beitritt versprach. Der von Blair eingesetzte Schatzkanzler Gordon Brown widersetzte sich allerdings einem Beitritt zur neuen Währung.

Der Vertrag von Lissabon 2007

Blairs Nachfolger war 2007 bis 2010 sein bisheriger Schatzkanzler Gordon Brown. Er unterschrieb im Dezember 2007 den Lissabonvertrag,[21] allerdings nicht im Rahmen der offiziellen Zeremonie, sondern einige Stunden später, da er im fraglichen Augenblick „einen Termin mit Vertretern von Ausschüssen“[22] hatte. Artikel 50 des Vertrags regelt erstmals den Austritt eines Mitgliedstaates.

Camerons Weg zum Referendum (2010–2015)

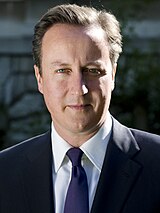

Seit der Unterhauswahl 2010 amtierte David Cameron (Konservative) als Premierminister, zunächst 2010 bis 2015 in einer Koalition mit den Liberaldemokraten und seit der Unterhauswahl 2015 in Alleinregierung der Konservativen. Cameron war gemäßigt pro-europäisch eingestellt.

Als EU-Skeptiker in der Konservativen Partei die Idee eines EU-Mitgliedschaftsreferendums wiederbelebten, wies Cameron dieses Anliegen in einer Rede am 29. Juni 2012 noch zurück,[23] erklärte aber im Telegraph schon am nächsten Tag, er wolle in Bezug auf die EU „das Beste für das Vereinigte Königreich“ erreichen. Dafür ziehe er unter Umständen auch ein Referendum in Betracht, wenn die Zeit dafür reif sei (when the time is right).[24]

Am 23. Januar 2013 kündigte Cameron schließlich an, im Fall seiner Wiederwahl im Mai 2015 werde er spätestens im Jahr 2017 ein Referendum im Vereinigten Königreich über den weiteren Verbleib des Landes in der EU abhalten lassen.[25] Zuvor wolle er mit seinen europäischen Partnern verhandeln, um eine Reform der EU insbesondere in Bezug auf Einwanderung und staatliche Souveränität zu erreichen.[26] Oppositionsführer Ed Miliband warf dem Premierminister am selben Tag in der Unterhausdebatte vor, das Referendum als Reaktion auf steigende Umfragewerte der EU-kritischen UKIP vorzuschlagen.[27] Nach den Ankündigungen Camerons stieg der Zuspruch zur EU in den Umfragen bis etwa Mitte 2015 an (siehe Grafik unten).

Bei der Europawahl 2014 zeigte sich die zunehmend EU-skeptische Grundstimmung im Land deutlich – mit 27,5 % wurde UKIP stärkste Kraft.[28] Bei der Unterhauswahl 2015 gewann UKIP fast vier Millionen Stimmen (12,6 %), die jedoch bedingt durch das Wahlsystem in nur einen von 650 Unterhaussitzen mündeten. UKIP bezog ihre Anhänger vor allem (aber nicht nur) aus dem Wählerpotential der Konservativen Partei.[29]

Das von Cameron nach der Unterhauswahl eingebrachte Gesetz über ein EU-Referendum wurde im Dezember 2015 verabschiedet.[30][31] Der Wortlaut der Abstimmungsfrage laut Artikel 1 war: „Soll das Vereinigte Königreich ein Mitglied der Europäischen Union bleiben oder die Europäische Union verlassen?“ Die Antwortmöglichkeiten waren „Mitglied der Europäischen Union bleiben“ und „Die Europäische Union verlassen“.[32]

Mitgliedschaftsreferendum 2016

Reformverhandlungen mit der EU

Ende Januar 2016 begann die Schlussphase der Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Die wichtigsten Forderungen David Camerons gegenüber der EU betrafen vier Punkte:[33]

- EU-Länder ohne Euro dürften von der Staatengemeinschaft nicht benachteiligt werden,

- Bürokratie müsse abgebaut werden,

- es müsse verbindlich vereinbart werden, dass das vertraglich verankerte Ziel einer immer engeren Union („ever closer Union“) nicht länger für Großbritannien gelten solle,

- die Einwanderung von Ausländern mit Unionsstaatsbürgerschaft müsse verringert werden.

Es war absehbar, dass das Abstimmungsverhalten beim Referendum vom Ergebnis der EU-Reformverhandlungen abhängen würde, insbesondere bei den Themen „Benachteiligung Großbritanniens durch die Eurozonenländer“ und „Einwanderung“.[34] Beim abschließenden Gipfeltreffen am 18. und 19. Februar[35] in Brüssel kam eine Einigung zustande.[36] Die zentrale Reformforderung zur Begrenzung der Einwanderung wurde so gelöst, dass jedes EU-Land einen „Einwanderungsnotstand“ bei der EU-Kommission beantragen dürfe; wenn die Kommission entscheiden sollte, dass ein solcher Notstand vorliege, dürfe das betroffene EU-Land vier Jahre lang reduzierte Sozialleistungen an neu ankommende EU-Ausländer zahlen.[37]

Am 20. Februar gab Cameron in London den 23. Juni 2016 als Termin für das Referendum bekannt.[37]

Entwicklung vor der Abstimmung

Den Gegnern der britischen EU-Mitgliedschaft gingen die Reformen nicht weit genug. Am nächsten Tag, den 21. Februar, erklärte Londons früherer Bürgermeister Boris Johnson, Mitglied der Konservativen Partei, dass er sich der Kampagne für den EU-Austritt anschließe,[38] nachdem er zwei Tage zuvor eindringlich für die EU plädiert hatte.[39] Unter anderem als Parole auf seinem Kampagnenbus[40] verbreitete er die umstrittene[41] Behauptung, die EU koste das Königreich jede Woche 350 Millionen Pfund, die man besser in den britischen Gesundheitsdienst investieren würde. Tatsächlich betrug laut Guardian die geschätzte Überweisungssumme 248 Millionen Pfund pro Woche.[42] Auch betonten Johnson und seine Mitstreiter, die Einwanderung müsse nach australischem Vorbild unter Kontrolle gebracht werden. Die Vertreter der Remain-Kampagne (zum Beispiel Cameron und sein Schatzkanzler Osborne) wiesen auf die Wichtigkeit des Binnenmarktes für die britische Wirtschaft hin. Der Einwanderungskompromiss mit der EU wurde von der Remain-Kampagne hingegen kaum als Argument vorgebracht.[43]

Zu den sachlichen Fragen über wirtschaftlichen und politischen Nutzen der EU-Mitgliedschaft für das Vereinigte Königreich gesellte sich ein jahrelanger, europaweiter Aufschwung rechtspopulistischer Tendenzen sowie eine Anti-Establishment-Stimmung.[44] Der Gegensatz zwischen „liberalen Internationalisten“ und „autoritären Nationalisten“ steht im Verdacht, die Wahlentscheidung sowohl der Brexiteers wie der EU-Befürworter stärker beeinflusst zu haben als sachliche Nutzenabwägungen.[45][46]

In den meisten Umfragen seit Mitte 2014 hatten sich die Wähler mehrheitlich für den Verbleib ihres Landes in der EU ausgesprochen (siehe Grafik rechts). In den letzten Monaten vor dem Referendum am 23. Juni 2016 zeigten sich die Lager von Brexit-Befürwortern und Brexit-Gegnern in Umfragen annähernd gleich stark. Die Organisation NatCen Social Research[47] veröffentlichte die Mittelwerte aus jeweils sechs aktuellen Umfragen als Poll of Polls auf ihrer Website. Seit Oktober 2015 lagen die Brexit-Gegner stets mit wenigen Prozentpunkten vorn, nur am 12. Mai 2016 und zwischen dem 12. Juni und dem 17. Juni 2016 führten die Brexit-Befürworter mit knapper Mehrheit.[48]

Am 16. Juni 2016 wurde die Labour-Abgeordnete Jo Cox ermordet. Der Attentäter, ein psychisch gestörter 52-jähriger Mann, rief bei der Tat „Britain first!“. Cox war für ethnische Diversität in ihrem Wahlkreis, für die EU-Mitgliedschaft und insbesondere für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen eingetreten.[49] Beide Lager unterbrachen ihre Kampagnen für drei Tage[50] und setzten sie am 19. Juni fort.[51][52] Am 20. Juni fand im Parlament eine Gedenksitzung für Jo Cox statt.[53]

Nach dem Mord an Jo Cox schien sich die Stimmung laut den Umfragen wieder zugunsten der Brexit-Gegner zu ändern.[54] Sechs Umfragen in der letzten Woche vor dem Referendum (im Zeitraum 16. bis 22. Juni) ergaben im Durchschnitt einen Vorsprung der Brexit-Gegner von 52 % zu 48 %.[55] Am Tag vor dem Referendum schätzten die Buchmacher der Wettbüros die Wahrscheinlichkeit für einen Brexit auf etwa 25 Prozent.[56] Der Ausgang des Referendums am 23. Juni kam daher für viele überraschend.

Entscheidung für den Austritt

Beim EU-Mitgliedschaftsreferendum am 23. Juni 2016 betrug die Wahlbeteiligung 72,2 %, insgesamt 33.551.983 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab. 51,9 % von ihnen stimmten für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und 48,1 % für den Verbleib.[57]

Online-Petition für ein zweites Referendum

Als das Ergebnis des Referendums bekannt wurde, erhielt eine im Internet durchgeführte Petition Zuspruch, die eine Wiederholung des Referendums fordert für den Fall, dass die Wahlbeteiligung geringer ist als 75 % und keine der beiden Abstimmungsoptionen 60 % Zustimmung erreicht hat.[58] Beide Bedingungen treffen zu. Die Petition war schon am 25. Mai gestartet worden, mehr als vier Wochen vor dem Referendum.[59] Bis zum 10. Juli gaben mehr als vier Millionen Internet-User der Petition ihre Stimme. Wegen der sehr hohen Zahl von Unterschriften fand am 5. September eine parlamentarische Debatte in Westminster Hall statt, die über drei Stunden dauerte,[58] aber folgenlos blieb. Schon am 9. Juli hatte das Außenministerium mitgeteilt, dass die Regierung das Anliegen der Petition ablehne; das Ergebnis des Referendums vom 23. Juni müsse respektiert und umgesetzt werden.[60]

Politische Entwicklungen nach dem Referendum

Rücktritte von Cameron, Hill, Farage

Am Morgen des 24. Juni 2016 wurde das Ergebnis des Referendums bekannt gegeben. Am selben Vormittag kündigte David Cameron seinen Rücktritt bis zum Oktober 2016 an.[61] Bei dieser Presseansprache sagte Cameron, er werde dem Europäischen Rat am 28. Juni 2016 in Brüssel noch die Entscheidung des britischen Volkes erläutern. Den Austrittsantrag Großbritanniens nach Artikel 50 des EU-Vertrags sowie die Austrittsverhandlungen werde er aber seinem Nachfolger überlassen.[62]

Der EU-Kommissar für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion Lord Jonathan Hill erklärte am 25. Juni seinen Rücktritt.[63]

Nigel Farage trat am 4. Juli 2016 als Parteichef von UKIP zurück. Er erklärte, dass er mit dem Austritt Großbritanniens sein politisches Ziel erreicht habe. Zu den Austrittsverhandlungen werde er aber gelegentlich im EU-Parlament Stellung nehmen.[64]

Machtkampf in der Labour Party

Dem Vorsitzenden der Labour Party, Jeremy Corbyn, wurde von Parteimitgliedern vorgeworfen, sich nur halbherzig für die „Remain“-Kampagne eingesetzt zu haben.[65] Beispielsweise hatte er am 11. Juni 2016 in einem entspannten Interview mit der BBC erklärt, dass seine Zustimmung zur EU bei 70 % oder etwas höher liege.[66] Die Unterhaus-Abgeordneten von Labour sprachen ihm am 28. Juni mit 172 zu 40 Stimmen das Misstrauen aus, allerdings kann nur ein Parteitag über die Ablösung befinden.[67] Mehrere Mitglieder des Schattenkabinetts traten zurück.[68] Die Labour-Parteibasis bestätigte am 24. September Jeremy Corbyn als Parteiführer mit einem Stimmenanteil von knapp 62 % bei einer Wahlbeteiligung von knapp 78 %.[69]

Theresa May als neue Premierministerin

Nach der Ankündigung des Rücktritts von David Cameron begann die parteiinterne Bewerbung um seine Nachfolge als Parteivorsitzender und Premierminister. Boris Johnson galt zunächst als aussichtsreicher Anwärter, erklärte aber am 30. Juni, dass er nicht kandidieren wolle, nachdem sein bisheriger Mitstreiter Michael Gove heftige Kritik an ihm geübt hatte.[70] Nach ersten Ausscheidungsrunden war eine Stichwahl zwischen Theresa May und Andrea Leadsom für September 2016 geplant.[71] Leadsom zog aber schon am 11. Juli ihre Kandidatur zurück. May wurde am selben Tag zur Parteivorsitzenden ernannt.[72][73]

Am 13. Juli trat Theresa May ihr Amt als Premierministerin an.[74] Sie besetzte 15 von 18 Ministerposten neu (siehe Kabinett May I) und band sowohl Brexit-Befürworter als auch bisherige Brexit-Gegner in ihr Kabinett ein. Prominente EU-Skeptiker erhielten wichtige Kabinettsposten: Boris Johnson (Außenminister),[75] David Davis (Minister für das Verlassen der Europäischen Union) und Liam Fox (Minister für internationalen Handel). Am 20. Juli teilte May dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk mit, Großbritannien verzichte auf die turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2017.[76]

Reaktionen in Schottland

Die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon sagte nach der Bekanntgabe des Ergebnisses, dass ein erneutes Referendum in Schottland über den Verbleib im Vereinigten Königreich „sehr wahrscheinlich“ sei. Das in Schottland erzielte Ergebnis von circa 60 % pro EU-Verbleib zeige, dass das schottische Volk seine Zukunft als Teil der Europäischen Union sehe.[77] Am 25. Juni begann[78] die Regierung Schottlands mit den Vorbereitungsarbeiten für ein mögliches zweites Unabhängigkeitsreferendum. Allerdings stehen Abstimmungen zur Frage der schottischen Unabhängigkeit unter dem Vorbehalt der Legislative des Vereinigten Königreichs. Die Gesetzmäßigkeit einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung Schottlands war bereits beim Referendum 2014 umstritten. Damals ermächtigte das Parlament in London die schottische Regierung ausnahmsweise zur Durchführung eines solchen Referendums. Am 20. Oktober 2016 publizierte die schottische Regierung einen Gesetzentwurf für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum, dies bedeutet aber noch nicht, dass ein solches Referendum auch abgehalten wird.[79] Am 13. März 2017 kündigte Nicola Sturgeon einen Gesetzentwurf für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum im schottischen Parlament an. Der Entwurf soll mit der britischen Regierung abgestimmt werden. Bei einem Erfolg soll das Referendum Ende 2018 oder 2019 stattfinden.[80][81] Am 28. März bekam Nicola Sturgeon die Ermächtigung vom schottischen Parlament um ein neues Referendum in London anzufragen.[82] Nachdem die SNP bei den vorgezogenen Wahlen 21 ihrer 56 Mandate verlor, kündigte Sturgeon am 27. Juni 2017 an, die Pläne für ein Unabhängigkeitsreferendum vorerst zu verschieben.[83]

Reaktionen in Europa und der EU

Angela Merkel stellte am 28. Juni im Bundestag fest, man komme nicht um das britische Votum herum und müsse realistische Verhandlungen führen, bei denen es für die austrittswilligen Briten keine „Rosinenpickerei“ geben dürfe.[84] Jean-Claude Juncker äußerte sich in seiner Ansprache vor dem Europäischen Parlament am 28. Juni ähnlich. Er dankte David Cameron für erworbene europäische Verdienste und griff den anwesenden EU-Parlamentarier Nigel Farage, einen prominenten Vertreter der britischen „Leave“-Kampagne, mit der Frage an: „Warum sind Sie hier?“[85] Bei der Sitzung am folgenden Tage waren nur noch 27 Länder vertreten; die schottische Regierungschefin machte einen Höflichkeitsbesuch. Man vertagte sich ohne konkrete Beschlüsse bis zum September.

Das Referendum-Ergebnis stärkte in der Debatte um tiefere Europäische Integration zunächst deren Gegner. Angesichts des britischen Wählerwillens überwog Ablehnung einer vertieften Integration.[86] Historiker Oliver Zimmer empfahl den „Rückbau der EU“.[87] Mit Blick auf das Referendum verwahrte sich Jeroen Dijsselbloem, Präsident der Euro-Gruppe, vor „neuen gewagten Schritten für weitere Integration“.[88] Demgegenüber hatten sich schon vorher Jean-Claude Juncker, Martin Schulz und Wolfgang Schäuble für eine vertiefte Zusammenarbeit ausgesprochen.

Am Rande der ersten EU-Konferenz ohne Großbritannien am 17. September 2016 in Bratislava drohte der slowakische Premierminister Robert Fico im Namen der Visegrad-Staaten (Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei) mit einem Veto jeglichen Abkommens zwischen der EU und Britannien, wenn nicht alle der über 1 Million [89] ausgewanderten Osteuropäer in Britannien als gleichwertige Bürger anerkannt werden. Zuvor hatten Fico und die Chefs der Visegradstaaten gegen die Aufnahme von Migranten aus Deutschland protestiert.[90]

Der französische Präsident François Hollande und Kommissionspräsident Juncker befürworteten im Oktober 2016 „Härte“ in den Brexitverhandlungen, es müsse eine „Drohung, ein Risiko, einen Preis“ geben, um Nachahmer in der verbleibenden EU abzuschrecken und so „das Ende der EU“ zu verhindern.[91] Maltas Premierminister Joseph Muscat sagte am 5. Oktober 2016, die 27 verbleibenden EU-Staaten würden eine Einheitsfront bilden und das Vereinigte Königreich solle erwarten, von ihr genauso behandelt zu werden wie Griechenland (nach dem griechischen Referendum 2015 gegen die Sparpolitik).[92]

In Deutschland hatte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen für eine neuartige Wirtschaftspartnerschaft der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit geworben.[93] Auch Markus Kerber, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), sprach sich gegen „Strafaktionen“ aus. Demgegenüber wies Angela Merkel in einer Ansprache vor dem BDI darauf hin, dass die Verteidigung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU Vorrang vor deutschen Industrieinteressen hätte. Angela Merkel deutete Mitte November 2016 einen Kompromiss in der Einwanderungsfrage bei den Brexitverhandlungen an, wonach EU-Staaten ihre Sozialsysteme schützen müssten.[94] Bereits im Oktober hatte Arbeitsministerin Andrea Nahles einseitig die Einwanderung von EU-Ausländern in das deutsche Sozialsystem erschwert,[95] analog zum gescheiterten EU-Einwanderungskompromiss mit David Cameron.[96]

Vorgezogene Unterhauswahl 2017

Am 18. April 2017 kündigte Premierministerin Theresa May ohne vorherige Andeutungen, aber in Abstimmung mit den anderen großen Parteien des Königreichs die vorgezogene Neuwahl des parlamentarischen Unterhauses für den 8. Juni 2017 an.[97] Sie begründete diesen Schritt mit der Notwendigkeit, vor den Brexit–Verhandlungen die internen Differenzen im Parlament zu überwinden.[98] Trotz zeitweise deutlichen Vorsprungs in den Umfragen produzierte die Wahl jedoch ein „hung parliament“ mit Stimmenverlusten vor allem für UKIP und die SNP, wobei May mit Unterstützung der Democratic Unionist Party weiter regieren konnte.

Stimmung in der Bevölkerung

Bei einer Umfrage Ende 2017 erklärten sich 51 % der 1400 befragten Personen gegen einen Brexit.[99]

Wirtschaftliche Folgen des Referendums

Weltweite Marktreaktionen im Juni 2016

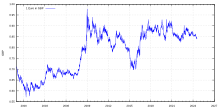

Das britische Pfund und der Euro notierten im Laufe des ersten Tages nach dem Referendum gegenüber dem Dollar vorübergehend bis zu 11 % beziehungsweise 3,5 % schwächer.[100] Neben Dollar, Yen und Schweizer Franken verzeichnete Gold hohe Zugewinne.[101] Die Aktienindizes fielen, z. B. Frankfurt minus 10 %, Tokio minus 8 %, London minus 5 %[102] und New York minus 2 %.[103] Die Aktienmärkte erholten sich überwiegend bis Ende Juni 2016.

Am 25. Juni und erneut am 7. Juli sank der bilaterale Wechselkurs des Pfunds (GBP) zum US-Dollar auf den schwächsten Wert seit 1985[104], damit verstärkte sich die schon über ein Jahr andauernde Talfahrt der Währung. Im Zeitraum Mai 2015 bis Mai 2016 hatte das GBP gegen den Euro fast 8 % an Wert eingebüßt.[105] Kurz vor dem Referendum tauschten viele Briten ihre GBP-Guthaben in Währungen um, die als sichere Häfen gelten.[106]

Der Tourismussektor des Vereinigten Königreichs dürfte von einem schwächeren GBP ebenso profitieren[107] wie britische Unternehmen, die hauptsächlich für den Export produzieren, denn für z. B. mit Euro oder US-Dollar zahlende Käufer werden in GBP ausgepreiste Waren billiger. Alle auf den Export ausgerichteten britischen Unternehmen müssen durch einen höheren Absatz allerdings steigende Herstellungskosten ausgleichen, sofern sie ausländische Halbfabrikate oder Investitionsgüter gegen Fremdwährung beziehen.

Im Bereich der Verbrauchsgüter trifft die Verteuerung der Einfuhren die postindustrielle Gesellschaft Großbritanniens voraussichtlich hart. Importiert werden in diesem Bereich z. B. Nahrungsmittel[108] oder Pkw[109]. Verbrauchsgüter unterliegen der Shrinkflation. Zuvor hatten britische Hersteller Marktanteile an ausländische Konkurrenten verloren, auch aufgrund ihrer zu hohen Produktionskosten. Ein schwächeres GBP könnte bei entsprechender Wirtschaftspolitik zu einem Comeback der britischen Industrie führen.[110]

Großbritannien hat seit vielen Jahren ein sehr großes Handelsbilanzdefizit;[111] dieses wird durch eine Nettoneuverschuldung Großbritanniens bei ausländischen Gläubigern finanziert. Ein schwächerer GBP-Wechselkurs erschwert die Rückzahlung ausländischer Kredite, impliziert auch die Chance, das Handelsbilanzdefizit dauerhaft zu verringern.

Am 27. Juni 2016 stuften zwei wichtige Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit des Vereinigten Königreichs herab: Standard & Poor’s (S&P) senkte seine Bewertungen auf „AA“, Fitch Ratings nahm seine Einstufung für Großbritannien von „AA+“ auf „AA“ zurück. Moody’s hatte bereits am 24. Juni 2016 den Ausblick von „stabil“ auf „negativ“ korrigiert.[112] Die Europäische Union verlor bei S&P ihre Topnote und wurde auf „AA“ zurückgestuft.[113]

Geldpolitik

Mit der Begründung, dass in Folge des Votums für einen Austritt aus der EU die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Konjunktur eingetrübt sei,[114] senkte die Bank of England Anfang August 2016 den Leitzins von 0,5 % auf 0,25 % und kündigte den Verkauf von 60 Milliarden Pfund gegen Wertpapiere an, um den Pfundkurs zu drücken.[115] Als der Pfundkurs bis Oktober 2016 7-jährige Tiefstkurse gegenüber dem Euro und 35-jährige Tiefstkurse gegenüber dem US-Dollar erreichte, kritisierte die Regierung von Theresa May diese Geldpolitik der Bank of England. Der Gouverneur der Bank, Mark Carney, wies jedoch auf seine verfassungsmäßige Unabhängigkeit hin und bestand darauf, weiterhin den Pfundkurs niedrig zu halten, im Interesse der britischen Wirtschaft, auch unter Inkaufnahme einer höheren Inflation, die insbesondere Lebensmittel betreffen würde.[116]

Im Oktober 2016 warnte Standard & Poor’s davor, dass das Pfund seinen Status als Reservewährung zum ersten Mal seit dem frühen 18. Jahrhundert verlieren könne, dies könne eintreten, wenn der Anteil des Pfunds an den Währungsportfolios der Zentralbanken unter 3 % falle. Ende 2015 lag er bei 4,9 %.[117]

Offene Rechnungen

„Offene Rechnungen“ sind fester Bestandteil des EU-Haushalts. Das ergibt sich aus seiner Zusammensetzung: Der erste Teil der Haushaltsgelder (aufgebracht von den EU-Nettozahlern) fließt jedes Jahr sofort an die Empfänger; der zweite Teil erst ein Jahr oder mehrere Jahre, nachdem er verbindlich beschlossen wurde. Dieser zweite Teil umfasst mehr als ein Drittel der Gesamtausgaben, namentlich die EU-Strukturprogramme und die Forschungsprogramme.

Die EU hat und verabschiedet jedes Jahr zwei „Haushalte“: einen für die Zahlungsermächtigungen (auch ‚Finanzierungszusagen‘ genannt) und einen für die Verpflichtungsermächtigungen. Die ersten geben an, wie viel Geld die EU im Jahr ausgeben darf. Die zweiten, welche Zusagen die EU in welcher Maximalhöhe geben darf (für Ausgaben, die teilweise erst Jahre später fällig werden). Großbritannien hat diese Zahlungsermächtigungen sozusagen „mitunterschrieben“.

Die EU zieht jedes Jahr Bilanz, wie viele Zusagen sie im Laufe der vergangenen Jahre eingegangen ist, für die noch kein Geld geflossen ist („reste à liquider“, „RAL“). Diese Summe beträgt (Stand 2016) 217 Milliarden Euro; 2005 betrug sie 119 Milliarden Euro. Ein gewisser Teil der Finanzierungszusagen wird nicht abgerufen werden (z. B. weil ein einst geplantes Projekt doch nicht umgesetzt wird oder weil ein EU-Mitgliedsland es nicht schafft, seinen nationalen Beitrag zur Kofinanzierung eines Projekts aufzubringen).

Großbritannien hat sowohl Förderungszusagen der EU als auch Zahlungsverpflichtungen für seinen Anteil an den Zahlungsermächtigungen.[118]

Am 13. August 2016 teilte die britische Regierung mit, sie wolle von der EU mitfinanzierte Projekte in Großbritannien nicht stoppen, sondern die Finanzierungslücke aus eigenen Mitteln decken, sofern die Finanzierungszusage vor den Autumn Statements 2016 (gewöhnlich im November) erfolgt ist.[119][120]

Austrittsverfahren

Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union

Der eigentliche Austrittsprozess wird gemäß Art. 50 des Vertrags über die Europäische Union durch die Mitteilung der britischen Regierung an den Europäischen Rat rechtlich wirksam in die Wege geleitet.[121] Er sieht vor, dass nach der Absichtserklärung eines Staates über seinen EU-Austritt ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts ausgehandelt wird, das auch die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt. Das Abkommen wird vom Europäischen Rat im Namen der Union mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments beschlossen. Sollte keine Mehrheit zustandekommen, muss der austrittswillige Staat die Gemeinschaft auf dem Weg des „ungeregelten Austritts“[122] verlassen. Es besteht die Möglichkeit einer Frist-Verlängerung durch den Europäischen Rat, die aber einstimmig gefällt werden muss. Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, kann dies nach dem Verfahren des Art. 49 des EU-Vertrags beantragen.[123]

Theresa May nannte das erste Quartal des Jahres 2017 als Zeitraum für den formellen Antrag zum Austritt aus der EU und betonte wiederholt, dass zuerst die Austrittsverhandlungen sorgfältig vorbereitet und innerhalb des Vereinigten Königreichs abgestimmt werden.[124] Im Rahmen des konservativen Parteitags in Birmingham verwies Theresa May am 2. Oktober 2016 auf die Queen’s Speech 2017 als Startpunkt des Austrittsprozesses. Diese Rede sollte die Queen im April oder Mai 2017 halten,[125] tat dies jedoch aus verschiedenen Gründen erst am 21. Juni 2017.[126] Am 19. Oktober 2016 deutete die Premierministerin im Parlament an, die Austrittsverhandlungen könnten „zwei Jahre oder länger“ dauern, womit ein Austritt nicht vor März 2019 stattfände.[127]

Am 29. März 2017 veranlasste die Premierministerin die Übergabe eines Briefes mit dem britischen Austrittsantrag an den Präsidenten des Europäischen Rats, Donald Tusk.[1][128] Der Brief enthält zudem ein Austrittsgesuch aus der Europäischen Atomgemeinschaft.[128]

Ernennung von Unterhändlern

Premierministerin May ernannte am 13. Juli 2016 David Davis zum Minister für den Austritt aus der Europäischen Union.[129][130]

Der Europäische Rat (also die EU-Staatschefs) formuliert die Verhandlungsziele, die von der Europäischen Kommission ausgeführt werden. Dem Verhandlungsergebnis muss das Europaparlament zustimmen. Für die Ausgestaltung der zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Britannien wurde bereits am 25. Juni 2016 Didier Seeuws als EU-Unterhändler im Namen des Europäischen Rats ernannt.[131] Präsident Juncker ernannte am 27. Juli Michel Barnier als Chefunterhändler der Europäischen Kommission für die Vorbereitung und Durchführung der Austrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich.[132] Am 8. September 2016 wurde Guy Verhofstadt als Unterhändler des Europaparlaments ernannt.[133]

Rolle des Parlaments

Ob die britische Regierung ohne Zustimmung des britischen Parlaments der EU den Austritt nach Artikel 50 formell mitteilen kann, galt als unsicher.[134] Es lagen bereits Anfang August 2016 sieben Klagen gegen die britische Regierung vor, um eine Zustimmungspflicht des Parlaments einzufordern. Exemplarisch nahm der Oberste Gerichtshof die Klage der Londoner Fondsmanagerin Gina Miller an,[135] die Anhörung erfolgte im Oktober 2016.[136][137]

Gegenüber dem Gericht bestätigten die Regierung und ihre Anwälte am 18. Oktober, dass das Parlament „sehr wahrscheinlich“ das Recht haben werde, ein eventuell ausgehandeltes EU-Brexit-Abkommen zu ratifizieren oder abzulehnen (the view within government is that it is very likely that this treaty will be subject to ratification process in the usual way).[138] Nach dieser Ansicht hätte das Parlament lediglich die Wahl gehabt, ob das Vereinigte Königreich mit oder ohne Abkommen aus der EU austreten werde. Die Intention der Klägerin war jedoch, durch eine Parlamentsentscheidung pro Verbleib das Wählervotum des Referendums pro Austritt zu negieren und den „Brexit“ zu verhindern. Dies wusste auch die Regierung, denn die weit überwiegende Mehrheit der Parlamentsabgeordneten hatte sich vor dem EU-Austritts-Referendum für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. Bei einer expliziten Abstimmung über diese Frage hätte die Regierung schon bei wenigen Abweichlern aus der eigenen Partei die Mehrheit im Parlament verlieren und eine Abstimmungsniederlage erleiden können. Die daraufhin möglicherweise erforderlichen Neuwahlen wollte die Regierung vermeiden.[139]

Die britische Regierung von Premierministerin Theresa May blieb gegenüber dem Gericht und der Öffentlichkeit auf ihrem Standpunkt, dass eine explizite Parlamentsabstimmung über den Austritt nach Artikel 50 nicht notwendig sei. Am 3. November 2016 entschied der High Court of Justice, dass die britische Regierung nicht ohne Zustimmung des britischen Parlaments den EU-Austritt nach Artikel 50 des Vertrags von Lissabon in Gang setzen dürfe, und die Regierung kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.[140][141]

Einige prominente Politiker der Regierungspartei, darunter Ex-Minister Oliver Letwin und Solicitor General („Haupt-Anwalt“) Edward Garnier, sprachen sich am 19. November 2016 gegen die Revision aus. Sie räumten dem Antrag wenig Chancen ein und befürworteten eine Parlamentsabstimmung über den Austritt.[142] Am 24. Januar 2017 wies das Oberste Gericht mit einer Mehrheit von 8 zu 3 Richtern den Revisionsantrag der Regierung zurück. Zur Begründung erklärte das Gericht, dass durch den geplanten EU-Austritt geltendes (EU-)Recht im Vereinigten Königreich ungültig gemacht werde, und dies bedürfe eines Act of Parliaments, d. h. eines Parlamentsbeschlusses.[143] Die Zustimmung der Regionalparlamente Schottlands, Nordirlands und Wales’ sei aber nicht erforderlich.[144]

Nach Meinung der britischen Regierung zieht ein Austritt aus der EU automatisch den Austritt aus dem EWR nach sich, weil Großbritannien nur über die EU auch Mitglied im EWR ist.[145] Diese Ansicht ist unter Juristen umstritten.[146] Am 3. Februar 2017 wies der Oberste Gerichtshof eine Klage zurück, die das Parlament zu einer getrennten Abstimmung über einen Austritt aus dem EWR verpflichten wollte.[147]

Abstimmung über die Einleitung des Austrittsverfahrens nach Artikel 50

Am 1. Februar 2017 stimmte das Unterhaus mit großer Mehrheit für das Gesetz zum Artikel 50, das die Regierung ermächtigte, das Austrittsverfahren nach Artikel 50 einzuleiten. 498 Abgeordnete stimmten dafür und 114 dagegen. Von den politischen Parteien stimmten die SNP (50 Abgeordnete), Plaid Cymru (3), SDLP (3) und die Liberal Democrats (8) geschlossen gegen das Gesetz. Vor der Abstimmung hatte die Labour-Parteiführung unter Jeremy Corbyn mit strengen Instruktionen versucht, die Fraktion möglichst geschlossen für eine Zustimmung zu mobilisieren. Trotzdem stimmten von den 232 Labour-Abgeordneten 47 gegen das Gesetz. Als einziger von 320 konservativen Abgeordneten stimmte Kenneth Clarke dagegen.[148][149][150] Am 1. März 2017 stimmte eine Mehrheit der Mitglieder im House of Lords für einen Änderungsantrag, der die Regierung dazu verpflichtet, die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien trotz Brexit zu garantieren. Damit schickten sie den Entwurf des Brexit-Gesetzes zurück ins Unterhaus.[151] Dieses verweigerte am 13. März 2017 dem Änderungsantrag die Zustimmung, was das House of Lords noch am gleichen Tage akzeptierte.[152]

„Great repeal bill“

Im britischen Recht werden völkerrechtliche Verträge erst dann wirksam, wenn das Parlament sie in einem eigenen Gesetz (Act) in nationales Recht überführt. Im Falle des EG-Beitritts verabschiedete das Parlament im Jahr 1972 den European Communities Act 1972, der seither die Gültigkeit des Unionsrecht im Vereinigten Königreich regelt.[153]

Um der veränderten Rechtslage nach dem EU-Austritt Großbritanniens Rechnung zu tragen, kündigte Theresa May im Oktober 2016 an, ein Großes Aufhebungsgesetz (Great repeal bill) dem Parlament vorzulegen. Der erklärte Sinn des Gesetzes ist es, dass zu keinem Zeitpunkt Rechtsunsicherheit herrscht.[154] Kernpunkte dieses Gesetzes stellte die Regierung am 30. März 2017 in einem Weißbuch[155] vor; demnach soll es Folgendes regeln:

- Die Aufhebung des European Communities Act 1972 und damit der Fortgeltung des Unionsrechts in Großbritannien.

- Die Überführung des zum Zeitpunkt der Austritts gültige EU-Recht in britisches Recht; dies soll dadurch erreicht werden, dass

- direkt anwendbares Recht wie EU-Verordnungen in britisches Recht verwandelt wird,

- alle bisher aufgrund von EU-Recht erlassenen nationalen Gesetze zunächst unverändert erhalten bleiben,

- die Teile des EU-Primärrechts, auf die sich Personen individuell vor Gericht berufen können wie etwa Artikel 157 AEUV, ebenfalls übernommen werden. Zudem können Gerichte bei der Interpretation von übernommenem EU-Recht weiterhin auf das zum Zeitpunkt des Austritts gültige Primärrecht zurückgreifen,

- alle bisherigen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs als Präzedenzfälle wie die des Obersten Gerichtshofs behandelt werden sowie

- Die Schaffung einer Verordnungsermächtigung, um das bisherige Recht nach dem EU-Austritt zu ändern.

Besonders der letzte Punkt ist umstritten, da er Ministern erlaubt, Gesetze ohne vorherige Zustimmung des Parlaments zu ändern oder zu streichen.[156] Diese Möglichkeit im britischen System basiert auf einem Dekret Heinrichs VIII. aus dem Jahr 1539, das der Exekutive erlaubt, per Verordnung legislative Funktionen wahrzunehmen. Nach Ansicht der britischen Regierung ist dies notwendig, um die große Anzahl von auf EU-Recht basierenden Gesetzen im Detail zu ändern.[157] Ausdrücklich nicht übernommen werden soll die EU-Grundrechtscharta.

Der Gesetzesentwurf wurde am 13. Juli 2017 unter dem Namen European Union (Withdrawal) Bill eingebracht. Am 13. Dezember 2017 stimmte das Unterhaus mit 309 zu 305 Stimmen für einen Änderungsantrag, der die Regierung verpflichtet, das Abkommen über den EU-Austritt durch ein Gesetzgebungsverfahren im Parlament absegnen zu lassen.[158] Neben der Opposition stimmten auch elf Konservative Abgeordnete für den Änderungsantrag.[159] Am 18. Januar 2018 stimmte das Unterhaus in letzter Vorlesung dem Gesetz mit 324 zu 295 Stimmen zu.[160]

Verfahrensablauf auf Seiten der EU

Die Verhandlungen verlaufen auf zwei Ebenen:[161] Zum einen wird mit Art. 50 EUV das Mitentscheidungsverfahren bis zum Abschluss eines Austrittsabkommens ausgelöst. Dieses fällt unter die alleinige Hoheit der EU, so dass über den von Michel Barnier auszuhandelnden Vorschlag der Kommission eine qualifizierte Mehrheit im Rat nach Art. 238 Abs. 2 EUV ausreichend ist und keine Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten erzielt werden muss. Das bedeutet

- 72 % der EU-Länder – also 20 von insgesamt 27 Ländern (das VK ist gem. Art. 50 Abs. 4 EUV nicht stimmberechtigt) – stimmen zu;

- diese Länder müssen gleichzeitig mindestens 65 % der Gesamtbevölkerung der Union ohne das Vereinigte Königreich vertreten.

Art. 50 Abs. 2 AEUV stellt ausdrücklich klar, dass zuvor das EU-Parlament dem Austrittsabkommen zugestimmt haben muss. Das Austrittsabkommen nach Art. 218 Abs. 3 AEUV wird damit den anderen grundlegenden Abkommen in Art. 218 Abs. 6 a) AEUV gleichgestellt. Eine bloße Anhörung genügt nicht.

Gleichzeitig oder im Anschluss verhandeln die EU und das Vereinigte Königreich das sogenannte Wirtschaftsabkommen, das die zukünftigen Beziehungen zwischen EU und VK außerhalb der Vertragsmaterie zu regeln hat. Hierbei handelt es sich um ein gemischtes Abkommen[162], d.h. außer dem regulären Mitentscheidungsverfahren für internationale Abkommen auf Ebene der EU nach Art. 218 AEUV, mit der Besonderheit dass nach der Zustimmung des Parlaments gem. Abs. 8 auch bereits Einstimmigkeit im Rat erforderlich ist, müssen im Anschluss auch sämtliche Mitgliedstaaten der EU für die Bereiche zustimmen, die nicht unter EU-Hoheit fallen. Ein solches Abkommen muss folglich in allen 28 Ländern den Ratifizierungsprozess durchlaufen und, sofern von den Verfassungen der Mitgliedstaaten vorgesehen, auch von den nationalen Parlamenten beschlossen werden.

Für die Austrittsverhandlungen gilt eine Zwei-Jahres-Frist. Danach erlischt die Mitgliedschaft des Austretenden automatisch und unabhängig vom Verhandlungsstand, außer der Europäische Rat verlängert den Verhandlungszeitraum einstimmig.

Verhandlungspositionen

Am 28. Juni 2016, fünf Tage nach dem Referendum, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Deutschen Bundestag die EU-Verhandlungsposition an: das Vereinigte Königreich dürfe nur dann im Binnenmarkt bleiben, wenn es die Personenfreizügigkeit für EU-Bürger akzeptiert. Es werde kein „Rosinenpicken“ der vier Bedingungen des Binnenmarktes geben (freier Verkehr von Gütern, Kapital, Dienstleistungen und Personen). Während die Kanzlerin erwartete, dass Großbritannien weiterhin als zuverlässiger NATO-Partner diene, wäre die Priorität der EU nunmehr Einheit und Selbsterhalt. Sie warnte London davor, sich dahingehend Illusionen zu machen.[163] Am nächsten Tag bestätigte der Europäische Ratspräsident Donald Tusk, dass das Vereinigte Königreich keinen Zugang zum Europäischen Binnenmarkt erhalten werde, bis es die vier Bedingungen akzeptiert (freier Verkehr von Gütern, Kapital, Dienstleistungen und Personen).[164]

Im Gegensatz dazu, in der Parteikonferenz der Konservativen im Oktober 2016, betonte Premierministerin Theresa May, dass die Beendigung der Rechtsprechung der EU und des freien Personenzuzugs aus der EU ihre Prioritäten seien. Sie wünschte, „britischen Firmen die maximale Freiheit auszuhandeln, mit und im Binnenmarkt Geschäfte zu tätigen – und im Gegenzug europäischen Firmen das gleiche Recht in Britannien anzubieten“ (to give British companies the maximum freedom to trade with and operate in the Single Market – and let European businesses do the same here), aber nicht, wenn dadurch die Souveränität des Vereinigten Königreichs als Verhandlungspunkt gefordert werde.[165][166]

Im November 2016 schlug Premierministerin Theresa May den EU-Staaten vor, die Aufenthaltsrechte der 3,3 Millionen EU-Migranten in Britannien sowie die Aufenthaltsrechte der 1,2 Millionen britischen Migranten in Kontinentaleuropa gegenseitig zu garantieren, um diese Frage von den Brexitverhandlungen auszuklammern.[167] Trotz anfänglicher Zustimmung einer Mehrzahl der EU-Staaten wurde Mays Vorschlag vom EU-Ratspräsidenten Tusk und Bundeskanzlerin Merkel blockiert.[168]

Im Januar 2017 stellte May in einer Grundsatzrede einen Zwölf-Punkte-Plan vor, der einen „harten Brexit“ vorsieht, keine EU-Teilmitgliedschaft oder assoziierte Mitgliedschaft. Großbritannien soll aus dem europäischen Binnenmarkt, der Zollunion und dem Europäischen Gerichtshof ausscheiden. Über das Ergebnis der Austrittsverhandlungen soll im britischen Parlament abgestimmt werden.[169][170]

Ablauf der Verhandlungen

Am 19. Juni 2017 begann in Brüssel unter Leitung von Barnier und Davis die erste Verhandlungsrunde. Dabei stimmte die britische Seite der Vorgabe der EU zu, dass zunächst drei Themenbereiche abgehandelt werden sollen:

- Ausgleichszahlungen des Vereinigten Königreiches an die EU, geschätzt etwa 100 Milliarden Euro.

- Die künftigen Rechte britischer Staatsbürger in der EU sowie der Bürger der verbleibenden 27 EU-Staaten im Vereinigten Königreich.

- Die Grenzsituation zwischen Nordirland und der Republik Irland. Hier wird künftig eine Außengrenze der EU entstehen.

Der weitere Fahrplan sieht eine Verhandlungswoche pro Monat vor.[171][172] Anfang September wurde bekannt, dass Premierministerin May der EU bis zu 50 Milliarden Euro als Ausgleichszahlungen anbieten will.[173] Im Dezember 2017 akzeptierte die EU den Eintritt in die 2. Phase der Verhandlungen.[174]

Am 19. März 2018 vereinbarten die EU-Kommission und die britische Regierung eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 nach dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs im März 2019. Die britische Premierministerin May hatte ursprünglich eine zweijährige Übergangsphase bis in das Jahr 2021 hinein vorgeschlagen. Gemäß des diesbezüglichen Vertragsentwurfs soll sich das Vereinigte Königreich weiter an alle EU-Regeln halten und auch finanzielle Beiträge wie bisher an die EU überweisen. Dafür soll das Land den Zugang zum EU-Binnenmarkt behalten und Teil der Zollunion bleiben. In diesem Zeitraum soll geklärt werden, wie die langfristige Partnerschaft zwischen beiden Seiten aussehen soll. Beide Seiten seien sich einig, dass eine „Auffanglösung“ zur Grenze zu Nordirland „Teil des juristischen Textes des Austrittsabkommens sein muss“, erklärte EU-Chefunterhändler Barnier. Die Staats- und Regierungschefs der EU müssen dem Kompromiss noch auf dem anstehenden EU-Gipfel zustimmen.[175] Allerdings trete die Übergangsperiode nur im Rahmen eines umfassenden Austrittsabkommens in Kraft. „Nichts ist vereinbart, bis nicht alles vereinbart ist“, sagte Barnier. Bis Oktober 2018 sollen die Verhandlungen über das Austrittsabkommen abgeschlossen sein.[176]

Mögliche Folgen des Brexits

Für das Vereinigte Königreich

Wirtschaft

Die jährlichen Berichte des Europäischen Rechnungshofs haben im Vereinigten Königreich (UK) Diskussionen darüber ausgelöst, ob die Vorteile der EU-Mitgliedschaft des UK deren Kosten überwogen.[177]

Staatshaushalt

Mit dem Brexit entfiele Großbritanniens Verpflichtung als 2015 zweitgrößter Nettozahler zur Finanzierung des EU-Haushalts (2015: Deutschland 14,3 Milliarden Euro, Vereinigtes Königreich 11,5 Milliarden Euro, Frankreich 5,5 Milliarden).[178]

Unabhängige Experten haben 2016 errechnet, dass ein EU-Austritt bis 2020 „ein Loch von 40 Milliarden Pfund“ in die Staatskasse reißen könnte.[179]

Finanzierung der Forschung: Für britische Universitäten ist ungewiss, wie stark die EU ihren finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Forschungsaktivitäten reduziert, wenn das Land nicht mehr EU-Mitglied ist. Die EU finanzierte 2015 16 % der Forschung.[180]

Unternehmen

Vorteile: Die EU-Arbeitszeitrichtlinie war unter britischen Arbeitgebern besonders umstritten. Nach einem Brexit könnte man sich dieser Sozialgesetzgebung entledigen, die (laut Handelskammerverband Anfang 2013) die britischen Unternehmen jährlich 1,8 Milliarden Pfund kostet.[181]

Der Banker Gerard Lyons untersuchte vor der Ansetzung des Referendums über den Verbleib in der Europäischen Union im Auftrag des damaligen Londoner Bürgermeisters Boris Johnson Szenarien für den Fall eines Brexits und für die weitere EU-Mitgliedschaft.[182] Er mutmaßte im Sommer 2014, ein Brexit könne die Wirtschaftsleistung des UK unter Umständen bedeutend erhöhen, falls es der Regierung gelänge, eine erfolgreichere Handelspolitik als die EU zu betreiben.[183] Diese Hoffnungen erfuhren einen herben Dämpfer, als im Januar 2018 ein geheimes Regierungspapier an die Öffentlichkeit gelangte,[184] in dem Experten der regierenden Konservativen Partei zu dem Schluss kamen, dass das Vereinigte Königreich durch den EU-Austritt in jedem Fall wirtschaftliche Einbußen erleiden werde. Die geringsten Einbußen wurden dabei für das Szenario eines britischen Verbleibs im Binnenmarkt prognostiziert.

Nachteile: Falls das UK mit einer eigenen Handelspolitik scheitere, könnte ein Austritt für seine Wirtschaftsleistung ungünstiger sein als ein Verbleib, so Lyons.[185] Angesichts des knappen Zeitraums zwischen dem Antrag auf den Austritt und dessen Vollzug sei ein Absturz über die „Cliff-Edge“ (deutsch Klippenrand) zu befürchten. Das Vereinigte Königreich fiele ohne Vertrag in die Regelungen der WTO zurück, die mit ihren starren Zolltarifen zwischen 0 und 604 % (für Isoglukose, Warencode 17029030)[186] zerstörerische Wirkungen auf die komplexen Lieferketten im hochintegrierten EU-Außenhandel des UK haben könnten.

| Wichtigste VK-Exportgüter[187] | Warengruppe | Warencode | Zollsatz EU-Import |

|---|---|---|---|

| 1. Gold (9,8 %; Export 15,6 Mrd, Import 57,9 Mrd) | Gold (einschließlich platiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | 7108 | 0 % |

| 2. Autos (9,6 %; Export 40,6 Mrd, Import 45,6 Mrd) | Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 Personen bestimmt | 8703 | 10 % |

| 3. Medikamente (4,7 %) | Pharmazeutische Erzeugnisse | 3000 | 0 % |

| 4. Gasturbinen (3,5 %) | Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gasturbinen – für Luftfahrzeuge | 8411 | 0 % |

| – für sonstige Zwecke | 8411 (...) 90 | zwischen 2,7 % und 4,1 % | |

| 5. raffiniertes Öl (3,1 %) | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe Öle; Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese Öle der Grundbestandteil sind, anderweitig weder genannt noch inbegriffen; Ölabfälle | 2710 | 0 % |

| 6. Rohöl (3,0 %) | Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, roh | 2709 | 0 % |

Die liberale Denkfabrik Open Europe veröffentlichte 2015 ein Papier mit dem Tenor, ein Brexit sei eine unterschätzte Gefahr.[188] Das UK müsste aus einer Position der Schwäche heraus einen neuen Marktzugang zum Binnenmarkt der EU aushandeln. Das schließe die Finanzdienstleistungsbranche der City of London mit ein, deren Unternehmen die europaweit gültige Betriebserlaubnis nach heutigem[189] Recht durch den Brexit verlieren würden. Im besten Fall würde ein Brexit die jährliche Wirtschaftsleistung des UK bis 2030 um 1,6 % steigern, im schlimmsten Fall um 2,2 % drücken.[190] Open Europe prognostizierte außerdem fallende Vermögenspreise und summierte den jährlichen Verlust auf 56 Milliarden Pfund. Ohne EU-Mitgliedschaft würde zudem die Stimme der britischen Regierung an Gewicht verlieren, wenn supranationale Akteure wie WTO oder G7 über neue wirtschaftspolitische Vereinbarungen verhandeln.[191]

Die Zuversicht der Brexit-Befürworter, dass im Fall des EU-Austritts günstigere Handelsverträge möglich sein werden, kommentierte der damalige US-Präsident Barack Obama im April 2016 warnend: „Unser Hauptinteresse (Anmerkung: das der USA) gilt dem großen Block, der EU. Wenn Großbritannien alleine wäre, stünde es in der Schlange ganz hinten.“[192]

Angesichts eines laut Umfragen plausibel erscheinenden EU-Austritts lenkte Obama an gleicher Stelle die Aufmerksamkeit auf die negativen Konsequenzen für den britischen Außenhandel, der stark auf Exporte in die EU ausgerichtet sei.

Hinzu kommt, dass das Meistbegünstigungsprinzip es einem Staat verbietet, Handelsvergünstigungen nur einzelnen Staaten anzubieten, es sei denn, alle Vertragspartner sind Mitglied in der selben Freihandelszone, in welcher die Vergünstigungen allen Mitgliedern angeboten und die Zölle gegenüber Nichtmitgliedern nicht erhöht werden. Dies bedingt, dass das Vereinigte Königreich keine Handelsverträge mit einzelnen EU-Ländern abschließen kann; UK müsste also direkt mit der EU über Handelserleichterungen verhandeln und es erhielte keine besseren Handelskonditionen als ein EU-Mitglied, damit der Wettbewerb innerhalb der EU nicht verzerrt wird. Diese WTO/GATT-Regel wird auch in Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union reflektiert.

Die Befürchtungen, dass internationale Unternehmen nach dem EU-Austritt ihr Engagement im Vereinigten Königreich zurückfahren könnten, nährte Lloyd C. Blankfein, CEO der Bank Goldman Sachs, am 4. Mai 2017, als er für die City of London prognostizierte: „It will stall, it might backtrack a bit“ (deutsch „Sie wird stagnieren, sie könnte ein wenig schrumpfen“).[193] Stand Juli 2017 hatten bereits mehrere internationale Banken die Verlegung ihrer EU-Standorte von London beispielsweise nach Frankfurt am Main angekündigt.[194][195]

Arbeitnehmer

Vorteile: Als EU-Mitglied muss das Vereinigte Königreich (UK) niedrig qualifizierten Arbeitskräften, die Bürger eines EU-Staates sind, die freie Wahl von Arbeits- beziehungsweise Wohnort garantieren. Dagegen kann das UK unerwünschte (meist niedrig qualifizierte) Ausländer ohne Unionsbürgerschaft durch ein Punktesystem aussortieren.[196] Im Falle eines Brexits wird die Freizügigkeit der Staatsangehörigen von EU-Mitgliedsländern gestoppt. Zudem könnte das nominale Lohnniveau steigen; ceteris paribus würden die Reallöhne steigen.

Nachteile: Auf Verlangen britischer Euroskeptiker hatte David Cameron die EU bereits im Vorfeld des Referendums mit Forderungen nach weiterer Deregulierung des Arbeitsmarkts konfrontiert.[197] Durch den avisierten Brexit sind britische Arbeitgeber nun gezwungen, so der Spiegel, die ökonomischen Kosten des Austritts durch den Abbau von Arbeitnehmerrechten zu kompensieren.[198] Neben dem Wegfall von sozialer Sicherheit ist einhelligen Prognosen zufolge auch der Verlust hochwertiger Arbeitsplätze eine negative Folge für britische Arbeitnehmer.[199]

Migration

Bis zum Jahr 2004 gab es nur eine geringe Migration von jährlich circa 10.000 Personen mit EU-Staatsangehörigkeit in das Vereinigte Königreich. Als die Staatengemeinschaft im Rahmen der Erweiterung 2004 die Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn sowie Malta und Zypern aufnahm, begrenzten die meisten älteren Mitglieder wie Deutschland oder Österreich durch Übergangsregelungen den Zustrom von Arbeitskräften aus den Beitrittsstaaten.[200] In Deutschland lag die Arbeitslosenquote in den Jahren 2004 und 2005 bei 11 %. Im Vereinigten Königreich lag die Arbeitslosenquote im selben Zeitraum nur bei etwa 5 % und in einigen Branchen war die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch. Die Regierung unter Tony Blair verzichtete in Übereinkunft mit Vertretern aus der britischen Wirtschaft auf Beschränkungen für Arbeitnehmer aus den neuen EU-Staaten.[201] Es kam zum sprunghaften Anstieg[202] der Immigration aus diesen Ländern, insbesondere wanderten polnische und litauische Staatsangehörige ein. Zwischen 1998 und 2008 stieg die Zahl der im Vereinigten Königreich lebenden Polen von 100.000 auf 600.000 Personen.[203] Dieser Trend setzte sich fort. Im Juni 2016 arbeiteten laut Time 2,1 Millionen Menschen aus anderen europäischen Ländern im Vereinigten Königreich.[204]

Die weltweite Finanzkrise ab 2007 mit folgendem Anstieg der Arbeitslosigkeit rückte die Konkurrenz der Einwanderer auf dem Arbeitsmarkt spürbar ins Bewusstsein der Briten[205][206] und verstärkte in Teilen der inländischen Bevölkerung das Gefühl der Überfremdung: Die Assimilation der bereits im Land ansässigen Minderheiten wurde als unzureichend empfunden, dazu kam die Angst vor einer Islamisierung der Gesellschaft. Die massive Immigration wurde mitverantwortlich gemacht für die Verknappungen auf dem Wohnungsmarkt und Engpässe im National Health Service (NHS). Die britischen Behörden versorgten die eintreffenden Einwanderer nicht ausreichend mit Wohnraum. Die entstehenden wilden Migrantencamps wurden in Brexit-freundlichen Teilen der Presse an prominenter Stelle vorgeführt, besonders berühmt wurde 2015 der Manchester Jungle.[207]

Die Immigration wurde zu einem Hauptthema in der politischen Auseinandersetzung vor dem EU-Mitgliedschaftsreferendum 2016.[208] Die Brexit-Befürworter argumentierten, dass Großbritannien die Kontrolle über seine Grenzen zurückgewinnen müsse („Taking back control of our borders“), um die Immigration einzudämmen. Die Erwartung, durch den Austritt aus der EU sei die Kontrolle über die Zuwanderung wiederzugewinnen, könnte sich jedoch als trügerisch erweisen. Das Vereinigte Königreich muss nach dem EU-Austritt für den Zugang zum gemeinsamen Markt der EU verschiedene Gegenleistungen erbringen, zu denen die Gewährung der Freizügigkeit von Arbeitnehmern gehören könnte. Außerdem wird die gemeinsame Bekämpfung illegaler Migration erschwert, wenn durch den EU-Austritt die Grenze zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich zur EU-Außengrenze wird.

Menschenrechte

Britische Menschenrechtsorganisationen warnten Anfang 2018 in einem offenen Brief, dass der Brexit, in seiner bisher geplanten Form, die Menschenrechte schwächen würde, da die Europäische Menschenrechtskonvention ihre Geltung im Vereinigten Königreich verlieren würde und somit Gesetzeslücken entstehen würden, da nicht alle dort festgelegten Rechte in nationalen Gesetzen abgebildet seien.[209]

Staatsgrenzen

Nur Irland hat mit dem Vereinigten Königreich eine Staatsgrenze an Land, und zwar zu Nordirland. Außerdem besitzt Spanien eine gemeinsame Grenze mit dem Britischen Überseegebiet Gibraltar.[210] Irland und Nordirland bzw. das Vereinigte Königreich haben seit den 1920er Jahren eine Common Travel Area weitgehend ohne Grenzkontrollen. Theresa May und Enda Kenny, der amtierende Taoiseach der Republik Irland, drückten im Oktober 2016 ihre Zuversicht aus, diese Gepflogenheiten beizubehalten.[211]

Um nach dem Brexit illegale Migration über die offene nordirische Grenze ins Vereinigte Königreich zu unterbinden, hat die irische Regierung im Oktober 2016 einem britischen Plan zugestimmt, wonach der britische Grenzschutz auf Irland gewissermaßen ausgeweitet wird, d. h., irische Grenzschützer verhindern die illegale Einreise an irischen Häfen und Flughäfen.[212]

In der Referendumskampagne hatte Premierminister David Cameron die Grenzkontrollen mit Frankreich problematisiert, indem er das Fortbestehen des Le-Touquet-Abkommens von 2003 im Falle eines Brexits als gefährdet ansah. Gemäß diesem Abkommen gibt es Grenzkontrollen an beiden Enden des Eurostars/Kanaltunnels (britische Beamte in Calais und französische Beamte in London und Folkestone). Das Abkommen ist jedoch ein völkerrechtlicher Vertrag und damit nicht Gegenstand des Rechts der Europäischen Union.[213]

Schottland

Für den Fall, dass Nordirland mit der EU assoziiert bleibt – etwa über einen Verbleib in der Zollunion – wird erwartet, dass Schottland ebenfalls auf eine Sonderbehandlung pochen wird.[214] Letztlich scheiterte die schottische Unabhängigkeit in der Abstimmung von 2014 (55.3 % Nein) auch deshalb, weil Schottland durch die Abspaltung vom Vereinigten Königreich die EU-Mitgliedschaft verloren hätte.[215] 62 % der Schotten lehnten den Brexit ab und stimmten für einen Verbleib in der EU.

Für die Europäische Union

Mit einem Brexit verliert die EU ihre zweitgrößte Volkswirtschaft, das Land mit der drittgrößten Bevölkerung und die „Finanzhauptstadt der Welt“.[216] Mit dem Brexit entfiele der gegenwärtig drittgrößte Nettozahler zur Finanzierung des Haushalts der Europäischen Union (2016: Deutschland 13,2 Milliarden Euro, Frankreich 8,2 Milliarden Euro, Vereinigtes Königreich 5,7 Milliarden Euro).[217] Während der Vorbereitungen des nächsten Rahmenhaushaltsplans der Europäischen Union veranschlagte der Kommissar für Finanzplanung und Haushalt Günther Oettinger im Januar 2018 den Einnahmenverlust in Folge des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs auf jährlich 13 Milliarden Euro. Sofern die Ausgabenseite des EU-Haushalts nicht verringert würde, sei eine stärkere Belastung der verbleibenden EU-Nettozahler unvermeidlich.[218] Für Deutschland betrügen die zusätzlichen jährlichen EU-Beiträge jeweils 4,5 Milliarden Euro für 2019 und 2020. Außerdem entfiele das Vereinigte Königreich als wichtiger Anteilseigner der Europäischen Investitionsbank (EIB), in der nur EU-Mitgliedsstaaten vertreten sind. Der Anteil von Großbritannien beträgt 16 Prozent oder 3,4 Milliarden Euro.[219]

Nach dem Vertrag von Lissabon (2009) sind bei Beschlussfassungen mit sogenannter qualifizierter Mehrheit mindestens vier Mitglieder des Rates zur Bildung einer Sperrminorität erforderlich. Diese Regelung wurde getroffen, um die Vorherrschaft der drei bevölkerungsreichsten Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) zu unterbinden.[220] Nach einem Brexit der traditionell wirtschaftsliberalen Briten verlieren Deutschland und die „nordeuropäischen Gleichgesinnten“ (Niederländer, Balten und Skandinavier)[221] diese Sperrminorität und könnten fortan von den anderen EU-Staaten in Fragen der EU-Haushaltsdisziplin oder der Einrichtung einer Bankenunion mit EU-weiter Einlagensicherung überstimmt werden.[222]

Mit einem Brexit verliert die EU das neben Frankreich einzige weitere Mitglied, das Atommacht und ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist.

Besonders betroffen vom Wegfall des Nettozahlers Großbritannien sind vier Nettozahler, die seit 2002 einen Beitragsrabatt analog zum „Britenrabatt“ genießen: Deutschland, Schweden, die Niederlande und Österreich. Die Nettozahler sind verhandlungstechnisch im Nachteil: Kommt es innerhalb der verbleibenden EU-27 zu keiner Einigung, den Haushalt zu verkleinern, dann wird der Haushalt automatisch unverändert fortgeschrieben. So müsste Österreich fortan 400 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr einzahlen.[223]

Für Deutschland

Kurz nach dem Referendum veröffentlichte der Deutsche Bundestag eine Analyse zur Auswirkung eines Brexits auf die EU und insbesondere auf die politische und wirtschaftliche Stellung Deutschlands.[224] Demnach ist Britannien nach den USA und Frankreich der drittwichtigste Exportmarkt für deutsche Produkte. Insgesamt exportiert Deutschland Waren und Dienstleistungen im Wert von jährlich etwa 120 Milliarden Euro nach Großbritannien, was etwa acht Prozent des deutschen Exports entspricht, wobei Deutschland gegenüber Großbritannien einen Handelsüberschuss von 36,3 Milliarden Euro (2014) erzielt. Im Falle eines „harten Brexits“ unterläge der deutsch-britische Handel WTO-Zöllen, und davon wäre besonders der deutsche Autoexport betroffen, wo ein Zoll von knapp 10 Prozent zu zahlen wäre. Insgesamt hängen in Deutschland 750.000 Arbeitsplätze am Export nach Britannien, während auf britischer Seite 3 Millionen Arbeitsplätze am Export in die EU hängen. Die Studie betont aber, Vorhersagen zu möglichen ökonomischen Auswirkungen eines Brexits unterlägen einem hohen Maß an Unsicherheit.

Der emeritierte Leiter des Ifo-Instituts, Professor Hans-Werner Sinn, hat den Brexit als „verheerend“ für Deutschland bezeichnet. Aus militärischer Sicht gleite Deutschland nach dem Wegfall des britischen und möglicherweise US-amerikanischen Verteidigungspotenzials in ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis von Frankreich. Aus wirtschaftlicher Sicht zerstöre der Brexit die Sperrminorität im Europäischen Rat, so dass die Mittelmeerländer fortan gegen Deutschland „durchregieren“ könnten. Im Interview empfiehlt Professor Sinn daher, von Strafaktionen gegen Großbritannien abzusehen (zumal Deutschland keinen Präzedenzfall schaffen sollte, wenn es eines Tages selbst aus der EU austreten müsste) und fordert stattdessen eine Neuverhandlung der EU-Verträge, solange Großbritannien noch EU-Mitglied ist. Wenn Großbritannien erst einmal draußen sei, habe Deutschland keine Chance mehr, eine langfristig tragfähige Struktur der Entscheidungsregeln der EU zu erreichen.[225]

Theorien

- Der irische Historiker Brendan Simms (Universität Cambridge) diagnostizierte bereits im Juli 2015 im Interview mit der Basler Zeitung, dass die Briten wenig Interesse an einer Vertiefung des europäischen Verbunds hätten, weil sie dies „gar nicht nötig“ hätten: Europa sei die Lösung für ein Problem, das Großbritannien im Gegensatz zu den Ländern des Kontinents nie gehabt habe. Während Britannien seit Jahrhunderten keine militärische Niederlage erlitten habe, seien in Kontinentaleuropa fast alle Staaten mit Ausnahme der Schweiz in verschiedenen Kriegen besiegt oder besetzt worden, seien Täter oder Opfer gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe sich in Kontinentaleuropa berechtigterweise die Ansicht durchgesetzt, dass es mit der nationalen Politik so nicht weitergehen könne. Die Briten bräuchten Europa nicht. Eher schon bräuchte Europa Großbritannien.[226]

- Der britische Germanist Nicholas Boyle (Universität Cambridge) erklärt den Brexit als Ergebnis einer Krise der englischen Identität, die entstanden sei, weil es keine Vergangenheitsbewältigung gegeben habe. Die Identität basiere auf dem englischen Nationalismus und den Konzepten der Britishness und des British exceptionalism, welche sich ihrerseits aus einer imperialistischen Vorstellung vom britischen Weltreich nährten. Mit diesen Konstrukten hätten die Engländer andere Nationen auf den Britischen Inseln überzeugt, die Waliser, Schotten und Iren bzw. Nordiren, sich an der Errichtung des britischen Weltreichs zu beteiligen. Das unverarbeitete Trauma des Untergangs des Weltreichs habe eine „englische Psychose“, eine narzisstische Störung verursacht. Das Leave-Votum sei von nachwirkenden Vorstellungen des Exzeptionalismus und einer Nostalgie von der globalen Rolle Englands geprägt gewesen. Auf dieser Grundlage werden die Globalisierung des Vereinigten Königreichs und ein Anknüpfen an das Konzept des Commonwealth of Nations als Alternative zur Europäischen Union beworben.[227][228]

- Der britische Philosoph Raymond Geuss (Universität Cambridge) erklärt das Ergebnis des Brexit-Referendums als einen „Wutausbruch“ benachteiligter Menschen, vor allem in den von Deindustrialisierung betroffenen Gebieten Englands. Den Austrittsbefürwortern sei es gelungen, die EU zum Sündenbock des Elends dieser Gruppe zu machen. Ein weiterer Faktor sei eine handfeste Fremdenfeindlichkeit gewesen, welche als euroskeptische Stimmung aufgeflammt sei, nachdem sich die EU unfähig gezeigt habe, die Flüchtlingskrise in Europa zu bewältigen.[229]

Literatur

Fachliteratur

- Martin Rhodes: Brexit – a disaster for Britain and for the European Union. In: Hubert Zimmermann, Andreas Dür (Hrsg.): Key Controversies in European Integration (= The European Union Series). 2. Auflage, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2016, ISBN 978-1-137-52951-0, S. 252 ff.

- Alan Sked: The case for Brexit: why Britain should leave the EU. In: Hubert Zimmermann, Andreas Dür (Hrsg.): Key Controversies in European Integration (= The European Union Series). 2. Auflage, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2016, ISBN 978-1-137-52951-0, S. 258 ff.

- Ansorg, N. & Haastrup, T.: Der Brexit jenseits der Grenzen Großbritanniens: Seine Folgen für Afrika, GIGA Focus Afrika No. 03/2016

- Gabriel Rath: Brexitannia: Die Geschichte einer Entfremdung; Warum Großbritannien für den Brexit stimmte. Braumüller, Wien 2016, ISBN 978-3-99100-196-6

- Kiran Klaus Patel: (Br)Exit. Algerien, Grönland und die vergessene Vorgeschichte der gegenwärtigen Debatte. In: Zeithistorische Forschungen 14 (2017), S. 112–127.

Belletristik

Auch in der Belletristik hat sich der Austritt Großbritanniens aus der EU bereits niedergeschlagen: In Roland Siegloffs Roman Wolke sechs stürzt der Brexit den Brüsseler Atomlobbyisten Adrian Fox in persönliche Probleme.

Weblinks

- Brexit – Aus Politik und Zeitgeschichte, Jg. 66 (2016), H. 49/50

- Der Brexit und die britische Sonderrolle in der EU – Informationsportal zur politischen Bildung

- Brexit Supplement – Sonderausgabe des German Law Journal

- EU-Referendum im Vereinigten Königreich – Liste mit EU-Dokumenten zum Vereinigten Königreich und seiner Position innerhalb der EU auf EUR-Lex

- http://go-governance.com/projects/brexit.html Artikeln, Interviews, Veranstaltungen zum Thema Brexit

Einzelnachweise

- ↑ a b 'No turning back' on Brexit as Article 50 triggered. BBC News, 29. März 2017, abgerufen am 29. März 2017 (englisch).

- ↑ Großbritannien: Brexit-Datum steht fest – sogar auf die Minute. Focus, 10. November 2017, abgerufen am 10. November 2017.

- ↑ Theresa May: Großbritannien strebt harten Brexit an 2 SPIEGEL ONLINE. Abgerufen 17. Januar 2017, von http://www.spiegel.de/politik/deutschland/theresa-may-grossbritannien-strebt-harten-brexit-an-a-1124695.html.

- ↑ tagesschau.de: Bye-bye, Binnenmarkt! – May erläutert Brexit-Pläne. Abgerufen 17. Januar 2017, von https://www.tagesschau.de/ausland/may-brexit-115.html.

- ↑ Explainer: The what, when and why of 'Brexit'. usatoday.com, abgerufen am 19. Mai 2016 (englisch).

- ↑ Britain and the EU: A Brixit looms. economist.com, 21. Juni 2012, abgerufen am 19. Mai 2016 (englisch).

- ↑ „Brexit“ im Duden Abruf 21. November 2016

- ↑ (Wortbildung nach buccaneer, deutsch Freibeuter)

- ↑ Roy Greenslade: Daily Mail’s attack on ‚Bremoaners‘ reflects editor’s Brexit fears. Artikel vom 12. Oktober 2016 im Portal theguardian.com, abgerufen am 3. November 2016

- ↑ Roger Mortimore: Polling history: 40 years of British views on 'in or out' of Europe. In: The Conversation. (theconversation.com [abgerufen am 3. November 2016]).

- ↑ New Open Europe/ComRes poll: Failure to win key reforms could swing UK’s EU referendum vote openeurope.org, 16. Dezember 2015.

- ↑ Ulrich Brasche: Europäische Integration: Wirtschaft, Erweiterung und regionale Effekte. 3. Auflage. Verlag Oldenbourg, München 2013, ISBN 978-3-486-71657-3, S. 506.

- ↑ Burkard Steppacher: EFTA (European Free Trade Association). In: Jan Bergmann (Hrsg.): Handlexikon der Europäischen Union. Nomos Verlag, Baden-Baden 2012, ISBN 978-3-8487-1318-9 (europa.eu [PDF]).

- ↑ 1967: De Gaulle says 'non' to Britain – again In: BBC News, 27. November 1976. Abgerufen am 9. März 2016

- ↑ 1973: Britain joins the EEC In: BBC News, 1. Januar 1973. Abgerufen am 9. März 2016

- ↑ Vgl. The New Hope for Britain. Labour Party, 1983, abgerufen am 17. September 2016 (englisch): „A member of it (Anm.: of the EEC) has made it more difficult for us to deal with our economic and industrial problems“

- ↑ Margaret Thatcher: Speech to the College of Europe („The Bruges Speech“). Margaret Thatcher Foundation, 20. September 1988, abgerufen am 23. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ Vertrag über die Europäische Union. Auch: „EU-Vertrag“; „Vertrag von Maastricht“. (pdf) Rat der Europäischen Gemeinschaften, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, europarl.eu, 7. Februar 1992, abgerufen am 6. Juli 2016.

- ↑ Matthew Tempest: Treasury papers reveal cost of Black Wednesday. The Guardian, 9. Februar 2005, abgerufen am 26. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ So knackte George Soros die Bank of England. Godmode-trader.de, 22. Juni 2016, abgerufen am 15. Juli 2016.

- ↑ Vertrag von Lissabon. Zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Amtsblatt der Europäischen Union, 17. Dezember 2007, abgerufen am 4. Juli 2016.

- ↑ Aufbruch in neue Ära. ORF.at, 13. Dezember 2007, abgerufen am 5. Juli 2016.

- ↑ Cameron defies Tory right over EU referendum. theguardian.com, 29. Juni 2012, abgerufen am 30. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ David Cameron: We need to be clear about the best way of getting what is best for Britain. telegraph.co.uk, 30. Juni 2012, abgerufen am 30. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ „Britain and Europe“: Cameron kündigt Referendum über EU-Mitgliedschaft an. Konrad-Adenauer-Stiftung, Auslandsbüro Großbritannien, 24. Januar 2013, abgerufen am 5. Juli 2016.

- ↑ David Cameron’s EU speech – full text. theguardian.com, 23. Januar 2013, abgerufen am 30. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ George Eaton: David Cameron promises in/out referendum on EU, 23. Januar 2013. Abgerufen am 26. Juni 2016

- ↑ Ukip-Erfolg in Großbritannien: Starker Farage, schwacher Cameron. Spiegel Online, 26. Mai 2014, abgerufen am 29. Juni 2016.

- ↑ Voter Migration 2010-2015. Electoral Calculus, 30. Mai 2015, abgerufen am 12. Juli 2017.

- ↑ legislation.gov.uk: European Union Referendum Act

- ↑ Wissenschaftlicher Dienst des britischen Unterhauses zu rechtlichen Fragen des EU-Referendums: EU referendum: UK proposals, legal impact of an exit and alternatives to membership. parliament.uk, 12. Februar 2016, abgerufen am 5. Juli 2016 (englisch).

- ↑ European Union Referendum Act 2015. The National Archives, 17. Dezember 2015, abgerufen am 5. Juli 2016 (englisch).

- ↑ Drohender Brexit: Eine Cameron-Forderung hat den höchsten Streitfaktor. Welt Online, 29. Januar 2016, abgerufen am 9. Juli 2016.

- ↑ New Open Europe/ComRes poll: Failure to win key reforms could swing UK’s EU referendum vote openeurope.org, 16. Dezember 2015.

- ↑ EU-Gipfel: Cameron, Merkel und Co. überziehen zeit.de, 19. Februar 2016.

- ↑ Deal mit London: Die EU hat ihre Schuldigkeit getan faz.net, 19. Februar 2016.

- ↑ a b Briten stimmen am 23. Juni über Verbleib in der EU ab. FAZ.net, 20. Februar 2016, abgerufen am 20. Februar 2016.

- ↑ Boris Johnson joins campaign to leave EU. theguardian.com, 21. Februar 2016, abgerufen am 30. Juni 2016 (englisch).

- ↑ Boris: my case for Britain to stay in Europe. The Sunday Times, 16. Oktober 2016, abgerufen am 17. Oktober 2016 (englisch).

- ↑ Greenpeace replaces Brexit battle bus 'lies' with 'messages of hope' in Westminster stunt. telegraph.co.uk, 18. Juni 2016, abgerufen am 2. Oktober 2016 (englisch).

- ↑ UK does get back some of £350m it sends to EU, Boris Johnson admits. ITV, 11. Mai 2016, abgerufen am 7. September 2016 (englisch).

- ↑ Jon Henley: Why Vote Leave’s £350m weekly EU cost claim is wrong. The Guardian, 10. Juni 2016, abgerufen am 21. Juni 2016 (englisch).

- ↑ Juncker schließt Nachverhandlungen über Reformpaket mit Briten aus reuters.com, 22. Juni 2016

- ↑ Europas Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. bpb.de, 9. Juni 2009, abgerufen am 2. Juli 2016.

- ↑ Was hat diese Frau mit dem Brexit zu tun? Zeit Online, 1. Juli 2016, abgerufen am 2. Juli 2016.

- ↑ Brexit isn’t about economics. It’s about xenophobia. vox.com, 24. Juni 2016, abgerufen am 2. Juli 2016 (englisch).

- ↑ NatCen Social Research

- ↑ EU Referendum Poll of Polls whatukthings.org, siehe untere Grafik

- ↑ 8 reasons why Syrians will never forget Jo Cox, James Sadri, New Statesman, 22. Juni 2016

- ↑ EU referendum campaigns suspended until Sunday after Jo Cox attack. BBC, 17. Juni 2016, abgerufen am 26. Juli 2016 (englisch).

- ↑ EU referendum: Campaigns resume with new warning BBC News, 19. Juni 2016.