Digital Audio Broadcasting in Europa

Digital Audio Broadcasting (DAB) ist ein digitaler Übertragungsstandard für terrestrischen Empfang von Digitalradio. Es ist für den Frequenzbereich von 30 MHz bis 3 GHz geeignet und schließt daher auch die Verbreitung von Hörfunkprogrammen über Kabel und Satellit ein. Entwickelt wurde DAB im Eureka-147-Projekt der EU in den Jahren 1987–2000. Der DAB-Standard ist unter dem Code EN 300 401 online von der europäischen Standardisierungsorganisation ETSI erhältlich.[1]

Für das DAB wurde 2001 in Deutschland der für allgemein verständlicher gehaltene Begriff Digital Radio und ein entsprechendes orangefarbenes Logo eingeführt. Im Zusammenhang mit dem Neustart von DAB+ im August 2011 wurde die getrennte Schreibweise ersetzt durch die neue Schreibung in einem Wort; auch das Logo wurde abgelöst. Dieser Schritt ist insofern etwas problematisch, als Digitalradio gleichzeitig ein Oberbegriff für unterschiedliche digitale Übertragungswege von Hörfunk ist, der beispielsweise auch Internetradio und DRM (Digital Radio Mondiale) umfasst.

Frequenzen

Als Frequenzbereich sind das VHF-Band I (47–68 MHz, aber keine Nutzung für Radio und Fernsehen mehr vorgesehen), Band III (174–230 MHz), in einigen Ländern der „Kanal 13“ (230–240 MHz) sowie Teile des L-Bandes (um 1,46 GHz) für DAB eingeteilt. Der Frequenzbereich Band III wird in Deutschland für digitales Radio freigehalten, vereinzelte Fernsehsender im VHF-Band sollen in den UHF-Bereich verlagert werden. Die Frequenzen im L-Band eignen sich auf Grund der geringen Reichweite nur zur lokalen DAB-Versorgung.

DAB weist vier länderspezifische Modi (I, II, III und IV) auf. Für eine weltweite Nutzung eines Empfängers muss dieser alle Modi unterstützen:

- Modus I für Band III, terrestrisch

- Modus II für L-Band, terrestrisch und Satellit

- Modus III für Frequenzen unter 3 GHz, terrestrisch und Satellit

- Modus IV für L-Band, terrestrisch und Satellit

Verfügbarkeit

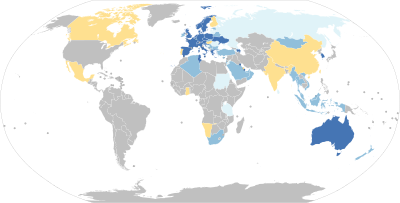

DAB ist in Deutschland, der Schweiz, Südtirol, Belgien, Dänemark und dem Vereinigten Königreich fast flächendeckend verfügbar. In Frankreich sind bisher nur einzelne Empfangsinseln um Paris und Lyon verfügbar, ebenso in den Niederlanden. In Italien treiben vor allem die Privatsender den DAB-Ausbau in den norditalienischen Großräumen voran, und in Kanada werden einige Ballungsräume in Ontario, Québec und British Columbia versorgt. In Österreich wurde der seit 2000 laufende Versuchsbetrieb 2008 eingestellt. Insgesamt wird DAB in mehr als 40 Ländern eingesetzt, womit etwa 500 Millionen Menschen von DAB-Sendern erreicht werden (Stand November 2011).

Deutschland

DAB ist seit 1995 in Deutschland verfügbar. Die Abdeckung und die Versorgung in den einzelnen Gebieten ist unterschiedlich. Das Bundesland Bayern verfügt bereits seit ca. 1999 über ein flächendeckendes DAB-Sendernetz und hat seit 2010 ein zweites landesweites Netz aufgebaut. In anderen Teilen Deutschlands wurde und wird Digitalradio nur zögerlich eingeführt.

DAB hatte besonders in seiner ersten Phase mit großen Widerständen und mangelndem Erfolg zu kämpfen. Der Mitteldeutsche Rundfunk stieg nach Ende des Testbetriebs 1998 wegen „schlechter Erfahrungen“ zunächst komplett aus dem System aus[2] und schaltete erst im Jahr 2002 wieder als einziger Sender ein großteils unmoderiertes Klassikprogramm auf (MDR Klassik). Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg sah im Jahr 2004 den DAB-Standard im damaligen Format als gescheitert an.[3] Nach dem Start von DVB-T in Berlin mit seinerzeit 14 DVB-T-Radiosendern war dort zeitweise nur ein DAB-Ensemble mit den Programmen von Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur übrig geblieben.[4]

In einigen Fällen beendeten private Programmanbieter die DAB-Ausstrahlung nach dem Wegfall entsprechender staatlicher Subventionen.[5][6][7][8] In Hamburg stellte der Veranstalter des landesweiten UKW-Programms Alsterradio die DAB-Verbreitung des Zusatzprogramms AllRock im Jahr 2005 aus wirtschaftlichen Erwägungen ersatzlos ein.[9] Auch in anderen Bundesländern zogen sich zahlreiche Anbieter in der ersten Hälfte des neuen Jahrzehnts aus der DAB-Technik zurück. Privatsender zeigten eher Interesse an weiteren UKW-Frequenzen.[10] Leistungsbeschränkungen zur Vermeidung von Störungen des militärisch genutzten Frequenzbereich oberhalb 230 MHz verhinderten vielerorts einen problemlosen Indoor-Empfang. Erst 2007 konnte die Leistung einiger DAB-Sender auf bis zu 10 kW (ERP) erhöht werden, nachdem die Bundeswehr den Verzicht auf die Benutzung der benachbarten Kanäle erklärt hatte.[11][12]

Über einen langen Zeitraum sind von Politik und Wirtschaft keine nennenswerten Entscheidungen getroffen worden, die dem Digitalradio zum Durchbruch verhelfen konnten.[13] Am 15. Juli 2009 sperrte die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) die beantragten Mittel für die DAB-Programme der ARD und des Deutschlandradio, da die vorliegenden Projektanträge der ARD und des Deutschlandradios zum Digitalen Hörfunk wesentliche Teile der von ihr mit den Rundfunkanstalten abgestimmten Kriterien nicht erfüllten und damit die Wirtschaftlichkeit der Projekte nicht nachgewiesen werden konnte. Die vorgesehenen Projektmittel für die digitale Zukunft des Hörfunks wurden nicht gestrichen, sondern für neue Initiativen eingefroren.[14] Die KEF empfahl in diesem Zusammenhang die Prüfung von DVB-T als Alternative zu DAB, was ihr heftige Kritik eintrug, denn Ulrich Reimers, der einzige Techniker im Gremium, galt als befangen. Sein Name taucht auf DVB-T-Patentschriften auf.[15]

Seit Ende 2009 ist bei privaten Veranstaltern wieder mehr Interesse an digitalen Verbreitungswegen erkennbar. So haben sich neue Anbieter auf DAB-Senderplätze beworben, wie Oldiestar in Berlin und neue Anbieter für lokale Senderbouquets in Bayern.[16] In Bayern wurden im Oktober 2011 vier neue landesweite Privatprogramme genehmigt: Antenne Bayern digital, Antenne Bayern Info digital, MEGA RADIO, RT1 in the mix. Mega-Radio hat den Sendebetrieb bereits aufgenommen, die anderen sollten spätestens im Januar 2012 starten.[17]

Neustart in Deutschland 2011

Nachdem der DAB-Rundfunk während seiner ersten Phase in der Bundesrepublik Deutschland (mit Ausnahme von Bayern) nur mangelhafte Verbreitung und Akzeptanz erreichte, wurde für das Jahr 2011 ein Neustart geplant. Den Erfolg sollte das weiterentwickelte DAB+ garantieren; es verwendet effizientere Kanalcodierungs- und Kompressionsverfahren, hat bei vergleichbarer Sendeleistung eine noch höhere Reichweite und Empfangssicherheit als DAB. Nach den Planungen sollte ab dem 1. August 2011 neben öffentlich-rechtlichen Programmen auch private Anbieter auf einem erstmalig bundesweit ausgerichteten Multiplex, den sogenannten „Bundesmux“, verbreitet werden. Die Vereinbarung dazu traf der Netzbetreiber Media Broadcast mit dem öffentlich-rechtlichen Deutschlandradio und sechs privaten Veranstaltern im Dezember 2010, nachdem der Chiphersteller Frontier Silicon einen vierjährigen Werbevertrag mit den privaten Programmanbietern abgeschlossen hatte und sich damit zu finanzieller Unterstützung verpflichtete.[18] Neben Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen stand mit LoungeFM, 90elf, Absolut Radio, Energy, ERF Radio, Klassik Radio, Radio Bob und Radio Horeb ein erweitertes Programmangebot bereit.[19] Damit war der bundesweite DAB+-Multiplex zu mehr als 85 Prozent ausgelastet und somit die Bedingung der KEF für die Freigabe der eingefrorenen Projektmittel in zweistelliger Millionenhöhe erfüllt. Die verbleibenden Kapazitäten wurden von der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstalten erneut ausgeschrieben, woraufhin die Hamburger Frank Otto Medienbeteiligungsgesellschaft mbH mit dem Programm KISS FM das Angebot erweitern konnte.[20] Im November 2011 folgte Regiocast mit sunshine live.[21]

Die ursprünglich 14 Programme starteten auf DAB+ pünktlich zum 1. August 2011 und wurden zu Beginn über 27 Sender mit bis zu 10 kW Leistung ausgestrahlt. Zusammen mit dem neuen Komprimierungsverfahren im AAC-Format konnte so im Vergleich zu DAB ein wesentlich störungsresistenteres Signal und eine erhöhte Reichweite realisiert werden. Angestrebt war zunächst die Versorgung der großen Ballungsräume und einiger Autobahnachsen.

In Nordrhein-Westfalen wurde der Bundesmux ursprünglich auf Kanal 5A verbreitet. Um Störungen des Polizeifunks zu vermeiden, erfolgte bereits im September 2011 die Umstellung auf Kanal 5C (ermöglicht durch eine entsprechende Vereinbarung mit den Niederlanden).[22] Bis zum 2. März 2012 werden ausnahmslos alle DAB+-Sender auf Kanal 5C umgestellt.[23] Mittlerweile läuft der DAB+-Regelbetrieb annähernd problemlos, Endgeräteindustrie und Händler sahen im Oktober 2011 ihre Erwartungen „mehr als erfüllt“.[24] Für 2012 ist ein weiterer Ausbau des Sendernetzes vorgesehen, vorrangig ist die Versorgung wichtiger Autobahnverbindungen und weiterer urbaner Gebiete. Bis zum Endausbau im September 2015 sind 110 Sendestandorte für das bundesweite DAB+-Sendernetz vorgesehen.[25] Die aktuelle DAB-Sendeabdeckung in Deutschland beträgt ca. 70 Prozent der Bevölkerung (Stand November 2011).[26]

DAB+ ist mit bisherigen DAB-Geräten nur zu empfangen, sofern sie mit neuer Firmware aktualisiert werden können. Neue DAB+-fähige Geräte sind zumeist abwärtskompatibel. Praktisch alle Geräte, die seit Ende 2010 neu in den Handel kamen, unterstützen den neuen Standard. Eine empfangstechnische Ausnahme im Bundesmux stellen Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur dar, die auch mit herkömmlichen DAB-Radios empfangbar sind, da sie weiterhin im alten mp2-Format senden. Ein Problemfall bei DAB+ sind Lokalradios, da die große Datenkapazität für einzelne Sender im Verhältnis teurer ist.[27] Darauf zugeschnittene Sendernetze existieren bislang nicht. Das L-Band, das ursprünglich für Lokalfunk vorgesehen war, wird aufgrund der zu hohen frequenzbedingten Dämpfung möglicherweise nicht mehr zum Einsatz kommen.

Private und öffentlich-rechtliche Programme

Neben dem deutschlandweiten Multiplex sind auch einige landesweite Veranstalter sowie öffentlich-rechtliche Landesrundfunkanstalten mit am DAB+-Neustart beteiligt. In 14 Bundesländern senden zurzeit öffentlich-rechtliche Hörfunk-Programme, teilweise sind dort analoge Mittelwellenprogramme im Parallelbetrieb auch in DAB(+)verfügbar.[28]

Der Hessische Rundfunk (hr) sendet seit 1. Dezember 2011 seine sechs Radiowellen hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, You FM und hr-info im Sendestandard DAB+; davor wurden die hr-Radioprogramme nicht über DAB ausgestrahlt.[29] In einem zweiten Bouquet für das Rhein-Main-Gebiet werden auch die Programme Absolut relax, Radio FFH, Harmony FM, Radio Teddy, Planet Radio und Antenne 50Plus gesendet.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) verbreitet seit dem 22. November 2011 seine Hörfunkprogramme NDR 1, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-Joy via DAB+.[30] Zuvor hatte der NDR die langjährige Verbreitung der Programme im alten DAB-Standard im Sommer 2011 beendet. Seit dem 5. Januar 2012 wurde das Angebot mit NDR Info Spezial, NDR Musik Plus sowie dem NDR-Verkehrskanal NDR Traffic ergänzt. Private Radiosender haben bislang kein Interesse gezeigt, mit über die norddeutschen DAB+-Landesmultiplexe zu senden.[31]

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) nutzt seit dem 1. August 2011 DAB+ zur Verbreitung seiner Programme MDR 1, Jump, MDR Figaro, MDR Info, MDR Sputnik und MDR Klassik.[32] In Sachsen-Anhalt sind mit Radio SAW, 89.0 RTL, Rockland Sachsen-Anhalt und Radio Brocken auch private landesweite Veranstalter über DAB+ zu empfangen.

Der Saarländische Rundfunk (SR) strahlt seine Radioprogramme Unser Ding und Antenne Saar seit dem 17. Januar 2012 auch in DAB+ aus.[33] SR 1 Europawelle, SR 2 Kulturradio und SR 3 Saarlandwelle werden vorerst weiter im alten DAB-Standard gesendet wie auch das private Radio Salü.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) stellte seine Verbreitung der Radioprogramme am 1. August 2011 von DAB auf DAB+ um.[34] Mit den Programmen 1 Live, WDR 2, 1LIVE diggi, KIRAKA, Funkhaus Europa, WDR Event und dem Verkehrsdienst WDR VERA sowie ab dem 6. November 2012 WDR 5[35] bildet man damit jedoch ein anderes Angebot als über UKW, da die Programme WDR 3, WDR 4 fehlen. Laut WDR erreiche man bereits „in der ersten Ausbaustufe […] 85 Prozent der Bevölkerung in NRW.“ Einziger Privatsender im Landesmultiplex ist derzeit (Stand: Oktober 2012) das Domradio.

Der Bayerische Rundfunk (BR) sendet seit 1998 auf DAB und seit dem 1. August 2011 einige seiner Programme in DAB+. Während on3-radio, Bayern plus, BR-Klassik, B5 plus, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 2 Süd, Bayern 3 und das Programm BR Verkehr noch im alten DAB-Standard senden, sind Bayern 1 Mittel- und Oberfranken Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 1 Schwaben, Bayern 2 plus/Nord sowie B5 aktuell bereits über DAB+ on air (Stand Januar 2012). Aufgrund der weitaus größeren Akzeptanz von Digitalradio in Bayern beteiligten sich auch mehrere Landesweite Privatsender am DAB+-Neustart, u.a. Rock Antenne, Absolut relax, Megaradio Bayern, rt1 in the mix, Antenne Top40 sowie Antenne Bayern Info digital. Einzig Radio Galaxy verblieb im alten DAB-Modus.

Der Südwestrundfunk (SWR) sendet seit dem 9. Januar 2012 offiziell über DAB+. Bereits vorher nutzte man DAB zur Verbreitung der Radioprogramme. Zum Neustart des Digitalradios stellte man die Programme SWR2, SWR3, SWR4, sowie DASDING auf DAB+ um, lediglich SWR1 und SWRinfo senden weiterhin im alten DAB-Modus.[36]

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) begann am 1. Januar 2012 mit Ausstrahlungen in DAB+ über zwei Berliner Sender. Neben den RBB-Programmen Radio Berlin 88,8, Antenne Brandenburg, Kulturradio, Inforadio, Radio Eins und Fritz wurden zum Start auch Programme anderer öffentlich-rechtlicher Anstalten, so Bayern 2, MDR JUMP, SWR3, BR-Klassik und Funkhaus Europa (WDR) über DAB+ verbreitet. WDR 2 verblieb im alten DAB-Modus.[37] In einem zweiten Multiplex sendeten zudem Bayern plus sowie die privaten Radio B2 und Radio Paloma, jedoch auch hier nur im alten DAB-Modus. Im Ballungsraum Berlin/Potsdam ist der RBB seit dem 18. August 2011 digital (DAB+) über Antenne zu empfangen.

Radio Bremen (RB) hat bislang noch keine Ausstrahlungen auf DAB bzw. DAB+ gestartet.

Liste der DAB Multiplexe

Schweiz

Der Bundesrat erteilte am 17. Februar 1999 der SRG SSR idée suisse die Konzession zum Aufbau eines DAB-Netzes in der Schweiz. Noch im gleichen Jahr gingen im Großraum Bern-Solothurn die ersten Sender in Betrieb. Weiter folgten in den Jahren 1999 und 2000 die Regionen Interlaken-Bern-Biel, Baden-Zürich-Winterthur, sowie die Genferseeregion und die Agglomeration Basel. Seit 2001 ist DAB auf den Hauptverkehrsachsen Ost-West (inklusive der großen Tunnels) und Teilen der Nord-Südachse empfangbar. Ende 2009 war DAB in der ganzen Schweiz zu empfangen. Per 15. Oktober 2012 wurden (bis auf zwei Sender, welche simultan in DAB und DAB+ ausgestrahlt werden) sämtliche DAB-Sender abgeschaltet. Damit wurde die Migration auf eine komplette DAB+ Ausstrahlung begonnen. Bis 2015 soll diese abgeschlossen sein.

Die SRG SSR idée suisse strahlt in den vier Sprachregionen je ein eigenes Programmensemble mit neun bis elf Sendern aus – im Kanton Graubünden ist es mit Ausnahme zweier Sender ausschließlich in DAB+. Im Juli 2007 wurden acht private Programme für das zweite DAB-Ensemble in der Deutschschweiz konzessioniert. 18 Anbieter haben dafür ein Konzessionsgesuch eingereicht. Die SRG SSR idée suisse erhält zwei zusätzliche Konzessionen. Insgesamt sind 17 Programme der SRG SSR idée suisse aufgeschaltet: DRS 1, DRS 2, DRS 3, DRS 4 News, DRS Musikwelle, DRS Virus, Rete Uno, Rete Tre, Radio Rumantsch, La Première, Option Musique, Swiss Classic, Radio Swiss Jazz, Radio Swiss Pop, World Radio Switzerland, Backstageradio (Mx3 (Musikplattform)), Open Broadcast.

Seit 2009 betreibt die Swiss Media Cast AG, eine von der SRG und Privatradios getragene Unternehmung, ein eigenes DAB+-Netz, über welches alle Privatradios und einige Sender der SRG verbreitet werden (Layer D02, Kanal 7D, Band III).[38]

Ein Abschaltszenario für UKW-Sender ist zwar „längerfristig“ geplant, aber derzeit nicht konkret terminiert.[39] Die Entwicklung zeigt, dass inzwischen jeder zehnte Haushalt ein DAB+-Gerät besitzt.

Folgende Privatsender in der Schweiz haben eine DAB+-Konzession erhalten:

- Radio 24

- Energy Zürich

- Energy Basel

- Radio Top

- Radio Sunshine

- Radio Argovia

- Radio Central

- Radio Top Two

- Radio Eviva

- Life Channel

- SwissMountainHolidayRadio

- Radio Maria Deutschschweiz

- Radio Inside

- Open Broadcast

- Radio 105

Diese Sender werden über das DAB+-Netz der SMC AG auf Kanal 7D (Band III) in der ganzen Deutschschweiz verbreitet.[40]

Die Schweizer Regierung hat Ende Oktober 2011 beschlossen, keine neuen UKW-Frequenzen mehr zu vergeben. Neben den bereits bestehenden UKW-Konzessionen werden nur noch DAB+-Konzessionen vergeben. Der Bundesrat begründet dies unter anderem mit der bereits weit fortgeschrittenen Digitalisierung in der Schweiz und den hohen Kosten, die ein UKW-Umbau zur Bereitstellung neuer Frequenzen zur Folge hätte.[41]

Österreich

DAB+ in Österreich

Der ORS wurde im Mai 2012 die Genehmigung zum befristeten DAB+-Testbetrieb auf Kanal 6A am Pfänder für die Dauer vom 1. Oktober 2012 bis zum 1. Oktober 2013 erteilt.[42]

Aufgrund der Topografie und der Nähe zu den Nachbarländern haben von dieser Sendeanlage bereits ausländische DAB+-Multiplexe eine Zulassung:

- Bayern Digital Radio GmbH (Kanal 12D)[43]

- Bayerischer Rundfunk (Kanal 11D)[44]

- Südwestrundfunk (Kanal 8D)[45]

- Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (Kanal 12C)[46]

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) hat im Juni 2012 zu Interessensbekundungen aufgerufen.[47]

DAB in Österreich

Der ORF und die 2005 ausgegliederte ORS betrieben auf experimenteller Basis zwischen Jänner 1999 und Ende 2008 DAB-Sender in Wien und Tirol.

In Wien wurde zwischen Januar 1999 und Ende 2008 über drei Sendeanlagen[48] am Bisamberg, Kraftwerk Donaustadt und beim ORF-Zentrum Küniglberg im Block 12B die Programme Ö1, Radio Wien, Ö3 und FM4 ausgestrahlt.

Im Tiroler Unterinntal wurde zwischen September 2000 und Ende 2008 über den Sender Patscherkofel und Innsbruck 2 - Seegrube[48] im Block 12C die Programme Ö1, Radio Tirol, Ö3 und FM4 gesendet, um einen durchgehenden DAB-Empfang von Deutschland bis Italien zu ermöglichen.

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) schrieb dazu zwischen 2006 und 2009 auf ihrer Website, die Ausstrahlung liefe „[…] praktisch aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.“[49]

Andere digitale Technologien

Seit Dezember 2009 sind vereinzelt digitale Radiosender in Österreich empfangbar, allerdings wird derzeit ausschließlich im DVB-T-Multiplex B (nur Wien, Radio Maria Österreich) und C (Steiermark, allerdings als TV-Programm) gesendet. Die Ausstrahlung einiger Stationen über DVB-H wurde 2010 eingestellt. Die Wiedereinführung von DAB in der Variante DAB+ wurde im Februar 2011 wegen des Fehlens überzeugender Erfolgsmeldungen aus dem Ausland von den Programmanbietern nicht geplant.[50]

Südtirol

Zurzeit werden von der Rundfunk-Anstalt Südtirol (RAS) 17 Hörfunkprogramme fast landesweit und weitere 10 Hörfunkprogramme im Großraum Bozen, Überetsch und Unterland ausgestrahlt.

Block 12 A: Bayern 3 (Hitradio), Bayern 4 (Klassische Musik), Bayern 5 Aktuell (24 Stunden Nachrichten), RadioJojo (Kinderradio), RADIO UNO, RADIO DUE, RADIO TRE, S-BZ RAI (Sender Bozen) und seit Oktober 2008 Deutschlandradio Kultur in der neuen Technik DAB+.

Block 12 D: ORF-OE1 (Kultur), ORF-OE2 (Radio Tirol), ORF-OE3 (Hitradio), ORF-FM4 (Alternativ), SRG-Swiss Jazz (24 Stunden Jazz), SRG-Radio Rumantsch (rätoromanisch), Bayern2 (Information) und Bayern1.

Des Weiteren wird im Großraum Bozen auf dem Kanal 13A das Ensemble „DABMEDIA“ ausgestrahlt (Versorgung von ca. 39 Prozent der Bevölkerung). Dieses beinhaltet die Programme von Radio 2000, Radio Gherdeina, Radio Grüne Welle, Radio Holiday, Radio Tirol und Südtirol 1. Das Programm Tele Radio Vinschgau ist seit November 2008 hörbar.

Außerdem betreibt die RAS einen Sender im L-Band um die Ausbreitungseigenschaften dieses Frequenzbandes zu untersuchen. Der Sender befindet sich am Hauptstandort Penegal und versorgt den Großraum Bozen (ca. 26 Prozent der Bevölkerung). Die Programmbelegung ist provisorisch.[51]

Europäische Union

In Frankreich wurde die Digitalisierung des Hörfunks verordnet. Dabei setzt Frankreich nicht auf DAB, sondern auf DAB+, DRM und DMB.[52] Mitte 2010 sollten die ersten Startinseln in Paris und Marseille gestartet werden und sukzessive bis 2015 das gesamte Land über DMB-Empfang verfügen.

Finnland hat sich von DAB abgewandt. In Schweden ist DAB zur Zeit nur in den Großräumen Stockholm und Göteborg verfügbar. Der Empfang soll aber zügig ausgebaut werden.[53]

In Großbritannien ist DAB aufgrund einer guten Inhouse-Versorgung, der Programmvielfalt in Verbindung mit starker Promotion des Sendernetzbetreibers Digital One, der BBC und dem DRDB sehr erfolgreich. Bislang wurden 3,5 Millionen DAB-Empfänger verkauft. Die Handelskette Dixons hat FM-Radios aus dem Verkauf genommen, da sie sich zukünftig ganz auf den Verkauf digitaler Empfänger konzentrieren möchte.[54] Dort hat sich gezeigt, dass ein Zugpferd (in diesem Fall die BBC) immer den Erfolg von DAB beeinflussen kann. Inzwischen hat die Regierung den UKW-Ausschalttermin und das Umstiegsszenario bis 2015 gesetzlich festgelegt.[55]

Ausbauziele

Offiziell erklärtes Ziel der Europäischen Kommission ist es, analoges Fernsehen und Hörfunk bis zum Jahr 2012 (siehe Analogabschaltung) abzulösen. Aufgrund der derzeitigen Fortschritte ist allerdings nicht anzunehmen, dass dieses Ziel erreicht wird.

Im Mai/Juni 2006 tagte in Genf die Internationale Wellenkonferenz RRC 06, in deren Rahmen die Frequenzen für den digitalen Rundfunk (Hörfunk und TV) im VHF-Band III und im UHF-Bereich (Band IV und V) neugeordnet wurden. Im Ergebnis wurde dem Wunsch der Bundesrepublik Deutschland vollständig entsprochen, so dass zukünftig zwei weitere nationale Bedeckungen mit rund 12–18 DAB- oder entsprechend vielen DMB-Programmen möglich sind. Insgesamt stehen somit dann drei Bedeckungen mit rund 18–24 Programmen im VHF-Band III und weitere drei Bedeckungen mit ebenfalls 18–24 Programmen im L-Band (1,4 GHz) zur Verfügung.

Darüber hinaus wird die ARD DVB-T aus dem VHF-Band III in den für DVB-T günstigeren UHF-Bereich verlegen. Damit stehen für DAB/DMB im VHF-Band III weitere vier nationale Bedeckungen für ca. 24–36 DAB- oder entsprechend viele DMB-Programme zur Verfügung. Insgesamt bietet sich somit die Möglichkeit, im Band III über sieben Bedeckungen rund 42–63 DAB-Programme und im L-Band über drei Bedeckungen zusätzlich rund 18–24 DAB-Programme, also insgesamt über zehn Bedeckungen rund 60–87 DAB- oder entsprechend viele DMB-Programme zu verbreiten.

Marktsituation und konkurrierende Systeme

Von 2004 an stand für interessierte Verbraucher eine größere Auswahl an DAB-Empfangsgeräten zur Verfügung, womit ein Hemmnis aus den Anfangsjahren aus dem Weg geräumt wurde. Im Vergleich zu UKW-Empfängern war die Auswahl jedoch immer noch bescheiden. Für 2007 nannte die Uni Bonn eine Zahl von 546.000 DAB-Empfängern in deutschen Haushalten.[56][57]

DAB-Radiogeräte werden derzeit auch unter der 40 €-Marke angeboten,[58] USB-Stick-basierte Empfänger sind ab ca. 20 € verfügbar. Inzwischen sind fast nur noch DAB+-Empfänger im Handel erhältlich. Viele Hersteller haben ihre Modelle mit neuen mehrnormfähigen Chips ausgerüstet. Die Schweiz geht davon aus, dass mit der Migration der Sender von DAB auf DAB+ auch die Autogeräteindustrie nachziehen wird und ein ausreichendes Angebot von Autoradioempfängern auch für DAB+ ab 2012 anbieten wird.[39] Auch hier ist es aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus kaum möglich, mit DAB allein den UKW-Hörfunk vollständig abzulösen.

Nach der Entscheidung der KEF, DAB-Ausstrahlung nicht weiter zu fördern, wurde in Deutschland Radio über DVB-T als Alternative zu DAB diskutiert. Zur versuchsweisen Ausstrahlung von 14 Radiosendern über DVB-T im Raum Berlin gesellten sich zwei Radiosender in Leipzig. Ein in Hamburg und Schleswig-Holstein geplantes geteiltes DVB-T-Bouquet mit bis zu 16 Radioprogrammen kam aufgrund einer zu geringen Bewerberzahl nicht zustande. In Berlin ist das Radioangebot auf DVB-T mittlerweile wieder gekürzt worden. Auch sind keine mobilen Empfänger, insbesondere Autoradios auf dem Markt. Der Hauptkritikpunkt bei DVB-T-Radio ist die Inkompatibilität zur europäischen Entwicklung und die mangelhafte Mobilität. Ab ca. 120 km/h wird DVB-T nach der aktuellen Spezifikation unbrauchbar.

Das System Digital Multimedia Broadcasting wurde in Deutschland vom Markt nicht angenommen. In Österreich und in der Schweiz wurde es nie eingeführt. Jedoch verwendet Frankreich diesen Standard und die Geräteindustrie hat durch Mehrnormkompatibilität reagiert. Auch über Satellit gab es eine Radioübertragungsnorm, die nach Jahren wegen zu geringer Verbreitung nicht mehr genutzt wurde.

DAB ist länderbezogen unterschiedlich erfolgreich. Eine gute Übersicht bezüglich des länderspezifischen Ausbaus befindet sich unter Worlddab.org.[59] Eine Übersicht über konkurrierende Standards, terrestrisch und über Satellit, findet sich unter Digitalradio, Abschnitt Tabellarische Übersicht. Die derzeitige Situation in Deutschland lässt den Schluss zu, dass künftig DAB+ als Standard ausgesucht wird und sich als alleinige Radioplattform etablieren wird. Damit wäre zu den europäischen Nachbarn ein gleicher Standard ausgewählt. DVB-T hat sich durch diverse fehlgeschlagene Ausschreibungen nicht als Ersatz für DAB+ gezeigt.[60] Dadurch dürfte wohl DAB+ als „Sieger“ der Systeme hervorgegangen sein.[61]

Technik

DAB

Die Audiodaten der Programme werden bei DAB zunächst mittels MUSICAM (MP2) mit Datenraten von 32 bis 256 kbit/s codiert. Die vor der Umstellung der meisten Sender auf DAB+ oft verwendete Bitrate von 160 kb/s (häufig verwendeter Standard) liegt zwar um den Faktor 7,5 unter der einer Audio-CD, soll aber eine der Audio-CD nahe kommende Qualität erreichen (vgl. Verlustbehaftete Audiodatenkompression).

Für die DAB-Übertragung werden mehrere Audiodatenströme zusammen mit ebenfalls möglichen reinen Datendiensten zu einem sogenannten Ensemble mit hoher Datenrate zusammengeführt. Der so entstandene Multiplex wird mittels Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM) moduliert. Dieses Verfahren ist im Vergleich zur analogen Ausstrahlung deutlich robuster gegenüber Störungen. Zudem ist es möglich, weite Flächen mit nur einer Frequenz abzudecken (Gleichwellennetz). Dadurch ist die Frequenzökonomie, also der Verbrauch von Spektrum je Programm, bei DAB meist deutlich besser.

Für DAB werden in Deutschland derzeit die folgenden Frequenzbereiche zur Übertragung verwendet:

- im VHF-Band III (174–230 MHz) die ehemaligen Fernsehkanäle 5, 8, 11 und 12

- im L-Band den Bereich von 1452–1492 MHz. (direkte Sichtverbindung zum Sender nötig, geringe Reichweite)

Die für DAB verwendeten Frequenzenbereiche sind in Blöcke unterteilt. Das VHF-Band III enthält beispielsweise die Blöcke 5A bis 12D.

Das Band III findet überwiegend Verwendung für die regional ausgestrahlten Ensembles, während das L-Band, aufgrund höherer Kosten, bei DAB zur Ausstrahlung lokaler Ensembles genutzt wird. Inzwischen werden aber laufend L-Band-Netze in Band III-Netze „umgewandelt“.

Da die Frequenzen im L-Band aufgrund der hohen Frequenz eine höhere Sendeleistung erfordern, wird DAB im L-Band mit Sendeleistungen von bis zu 4 kW ausgestrahlt.

Ab dem 30. Mai 2006 wurde im Band III und im L-Band in einigen Ballungsräumen versuchsweise DMB ausgestrahlt, die Tests wurden aber spätestens Mitte 2011 eingestellt.

Ein Nachteil gegenüber dem analogen UKW-Empfang ist der höhere Energieverbrauch der DAB-Empfänger, erkennbar vor allem am Batteriehunger portabler DAB-Geräte. Das gilt nach ersten Erfahrungen auch für DAB+-Empfänger.

DAB+

Um den Qualitätsanspruch auch mit niedrigen Bitraten erfüllen zu können, reichte WorldDMB das Verfahren HE AAC v2 als ergänzendes Kodierungsverfahren für DAB zur Standardisierung ein. Dabei wird ein zusätzlicher Fehlerschutz (Reed Solomon Code) hinzugefügt. DAB+ benutzt damit zwar denselben Audiocodec und einen ähnlichen Fehlerschutz wie DMB, unterscheidet sich ansonsten jedoch technisch davon.[62]

Ein Vergleich der notwendigen Datenraten zwischen MUSICAM (DAB) und HE AAC v2 (DAB+) ist weniger eine Frage der technischen Festlegung, sondern hängt vor allem vom Anspruch an die Audioqualität und den zu übertragenden Audioinhalten ab. Vor der Einführung von DAB+ hat sich bei der Nutzung von MUSICAM in Deutschland eine Netto-Datenrate von 160 kbit/s etabliert, wobei oft auch noch 128 kbit/s akzeptiert werden. Um ähnliche Qualität mit HE AAC v2 zu erreichen, wird von etwa 80 kbit/s bzw. 72 kbit/s ausgegangen, wobei die Einschätzungen in der Praxis oft sehr variieren. HE AAC v2 ist sicherlich dazu geeignet, auch bei relativ niedrigen Bitraten noch akzeptable (aber nicht mehr unbedingt artefaktfreie) Audioübertragung zu ermöglichen. DAB+ wurde mit 80 kbit/s eingeführt und kann damit etwa doppelt so viele Audioprogramme in einem Ensemble übertragen wie das herkömmliche DAB-Übertragungsverfahren. Praktisch bedeutet das für DAB+ etwa 12 bis 18 Audioprogramme pro DAB-Ensemble. Umfangreiche praktische Erfahrungen sind in Testensembles ausgiebig gemacht worden. Dabei erreichte DAB+ eine höhere Akzeptanz. Positiv war bei den Tests zu vermerken, dass auch bei sehr niedrigem Empfangspegel die Sendungen nicht gestört wurden. Ab ca. 10 bis 15 Prozent Empfang war aber nichts mehr zu hören, denn bei DAB+ rauscht (wie bei UKW) oder „blubbert“ (DAB) es nicht mehr, sondern der Empfang bricht abrupt ab.

DAB Surround

DAB Surround Sound ermöglicht 5.1-Raumklang durch die Kombination von MPEG-1 Audio Layer 2 (DAB) oder HE-AACv2 (DAB+) mit MPEG Surround.[63]

Marktübersicht und Kompatibilität zwischen DAB und DAB+

Der Empfang von Sendern, die eine Codierung nach HE AAC+ V2 verwenden, ist nur mit DAB-Empfängern möglich, die zusätzlich mit einem Decoder für HE AAC+ V2 ausgestattet sind. Mit dem Ziel, die Empfänger, die zusätzlich zum MPEG1 Layer 2 auch HE AAC+ V2 decodieren können, voneinander zu unterscheiden, wurde von WorldDMB die Bezeichnung „DAB+“ geschaffen. Dabei handelt es sich jedoch um einen reinen Marketingnamen, der nicht Bestandteil des Standards ist.

Seit Ende 2011 wächst in Deutschland die Zahl der Programme, die per DAB+ ausgestrahlt werden, rasant. In der Schweiz mit einem großen Angebot an DAB+-Sendern bieten die großen Warenhäuser und Elektronikmärkte fast ausschließlich DAB+-Geräte an. Einfache Empfänger für DAB+ werden dort ab etwa umgerechnet 55 Euro verkauft, eine größere Auswahl steht ab ungefähr 100 Euro zur Verfügung. Das Angebot an Autoradios in DIN-Größen mit DAB+-Kompatibilität (ab 100 Euro) begrenzt sich auf ein bis drei Modelle von einer handvoll Herstellern. Für Hifi-Komponenten gelten ähnliche Preise. Je nach Ausstattung sind die Preisspannen deutlich höher als bei UKW-Radioempfängern. Aufgrund der geringen Nachfrage gibt es noch nicht überall in Europa einen gut funktionierenden Wettbewerb.

Alle derzeit (Stand: November 2011) erhältlichen Geräte, die DAB+ empfangen können, sind abwärtskompatibel und können auch DAB-Sendungen nach dem jetzigen Verfahren (MPEG 1, Layer II) empfangen.

Hersteller bieten derzeit (April 2012) in der Regel kein Update der DAB-Geräte zur Aufrüstung auf DAB+ an (Blaupunkt, Kenwood, Pioneer, Roadstar). Für einige Geräte der Firma Roberts ist dies jedoch möglich.

Datendienste

Neben der reinen Audioübertragung sind folgende Datendienste und Typen in DAB bereits spezifiziert:

- MOT

- (Multimedia Object Transfer Protocol, ETSI-Standard EN 301 234): MOT ist ein Protokoll, um in einem Broadcast-Verfahren beliebige Dateien an alle Empfänger zu übertragen. Im Gegensatz zu FTP und anderen IP-bezogenen Protokollen berücksichtigt MOT die Schwierigkeiten bei einer unidirektionalen Verbindung. Dateien werden als Segmente übertragen, die wiederholt werden können, so dass der Empfänger die vollständige Datei über die Zeit hinweg zusammensammeln kann. Spezielle Zusatzinformation (im MOT-Header) beschreiben das übertragene Objekt sowie weitere Attribute (Kompression, Anwendungstyp etc.). MOT ist die Basis für das Broadcast-Website-Verfahren (BWS), mit dem dem Empfänger ein ganzer HTML-Baum mit Startseiten und interaktiven Elementen übertragen werden kann.

- MOT kann entweder im MP2-Datenstrom eines Audiokanals übertragen werden (PAD, Programm Associated Data) oder als reiner Datendienst in einem Paketdatenkanal, manchmal N-PAD (nicht Programm begleitende Daten) genannt. Eine interaktive Online-Demo befindet sich unter »www.digitalerrundfunk.de«.[64]

- DLS

- (Dynamic Label Segment): Übertragung von Radiotext-ähnlichen Informationen (Interpret etc.) in einem Audioprogramm als Programm begleitende Daten (PAD). Maximal können 128 Zeichen pro Nachricht übertragen werden.

- IP over DAB

- (ETSI-Standard EN 101 735): Übertragung von IP-Paketen über DAB; damit können IP-basierte Dienste (zum Beispiel Videostreams) auf den Empfänger übertragen werden. Ohne Rückkanal sind allerdings nur Broadcast/Multicast-Daten sinnvoll.

- TMC

- (Traffic Message Channel): Aus RDS übernommene Übertragung kodierter und stark komprimierter Verkehrsinformationen, die über ein Codebuch wieder in lesbaren Text bzw. Hilfestellungen für Navigationssysteme umgewandelt werden können.

- TPEG

- (Transport Protocol Experts Group): Multimodale Verkehrs- und Reiseinformationen.

Weitere Dienste sind problemlos in DAB zu übertragen, da sie über spezielle Verwaltungsinformationen im Multiplex signalisiert werden können.

DAB/DMB eröffnet somit die Möglichkeit eines schnellen Datenkanals, auf dem neben TMC-Daten (Traffic Message Channel) wesentlich größere Datenmengen mit einer um Faktor 100 höheren Geschwindigkeit übertragen werden können. Das ermöglicht nicht nur die Übertragung wesentlich detaillierter Meldungen, sondern zusätzlich auch innerstädtische Meldungen, welche aufgrund des hohen Datenvolumens und einer nach oben begrenzten Location-Liste über TMC nicht mehr übertragen werden können. TPEG befindet sich derzeit in der TISA (Traveller Information Services Association) in Spezifikation. Die TISA ist ein Zusammenschluss des TMC-Forums unter ERTICO in Brüssel und der TPEG-Group bei der EBU in Genf. Darüber hinaus gibt es noch in Deutschland die Arbeitsgruppe »mobile.info« unter Beteiligung von BMW, Daimler, VW-Audi, Bosch-Blaupunkt, FhG, GEWI, Navteq, Tele Atlas, T-Systems und VDO-Siemens.[65] Diese Gruppe spezifiziert in Abstimmung mit der TISA ein besonders schlankes, auf die automobilen Belange zugeschnittenes TPEG Automotive, welches sich durch sehr geringe Verbreitungskosten bei hoher Effizienz auszeichnet.

Siehe auch

Weblinks

- worlddab.org – WorldDMB-Internetpräsenz

- digitalradio.de – Informationen zum DAB-Empfang in Deutschland der Initiative Marketing Digital Radio (IMDR)

- [1] TechniSat Digital GmbH - Entdecken Sie DAB+ Digitalradio - Mehr Programm, kristallklarer Klang

- Deutschlandkarte mit DAB-Empfangsmöglichkeiten von »www.digitalradio.de« (basierend auf Openstreetmap)

- digitalradio.ch – DAB in der Schweiz

- ukwtv.de – DAB-Sendertabellen für Mitteleuropa

- Vergleichende Bewertung der verfügbaren Übertragungssysteme für den digitalen terrestrischen Hörfunk (PDF; 81 kB) Technische Kommission der Landesmedienanstalten

- DAB und andere digitale Radioformen. (PDF; 255 kB) Bericht des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, 1995

- ADAC-Berichte zu DAB

- Digitales Antennenradio (DAB+) stört analogen TV-Kabelempfang, Meldung aus der letzten Julihälfte 2011 auf der Internetpräsenz von Kabel Deutschland, abgerufen am 28. August 2011

- pro-digitalradio.de – inoffizielle DAB-Seite mit großem Forum

- ETSI TS 102 818 V1.4.1 (2008-06) – Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondial (DRM); XML Specification for Electronic Programme Guide (EPG) (PDF; 229 KB)

Einzelnachweise

- ↑ ETSI EN 300 401 V1.4.1 (2006-06) – Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers (PDF-Datei; 1,76 MB)

- ↑ Ins Leere gesendet. In: Der Spiegel. Nr. 15, 2001, S. 94 ff. (online).

- ↑ mabb.de Pressemitteilung vom November 2004

- ↑ Übersicht Region Berlin-Brandenburg

- ↑ tlm.de Seite der Thüringer Landesmedienanstalt

- ↑ rein-hoeren.de

- ↑ nlm.de Pressemitteilung der NLM: „Bisher wurden diese DAB-Übertragungskapazitäten von den privaten Veranstaltern des Gemeinschaftsprogramms 'Klassik digital Nord' genutzt, die nach Einstellung der Förderung durch die NLM mit Ablauf des Jahres 2004 auf Ihre Zulassung verzichten.“

- ↑ Mail des Sendernetzbetreibers Digitalradio Südwest

- ↑ allrock.de Website des Senders

- ↑ Ausschreibungen oder direkte Zuweisungen neuer UKW-Frequenzen in: Niedersachsen, März 2006, Mecklenburg-Vorpommern, August 2006, Sachsen, November 2006, Bremen, Januar 2006 (PDF), Brandenburg, Mai 2004

- ↑ Noch ein Bewerber für den digitalen Hörfunk Meldung vom 23. November 2007 auf heise-online

- ↑ Bundesnetzagentur verbessert „Im-Haus-Versorgung“ für Digitalradio in Bayern. Pressemitteilung der Bundesnetzagentur vom 23. November 2007

- ↑ Helmut Merschmann: UKW-Radio in der Krise – Erlösung durch Massenverschrottung. In: Spiegel Online, abgerufen 14. November 2009.

- ↑ Pressemitteilung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) vom 15. Juli 2009 (MS Word)

- ↑ prodigitalradio.de

- ↑ Digitalradio.de: Oldiestar in Berlin – DAB statt DVB-T vom 14. Januar 2010

- ↑ Bayerndigitalradio

- ↑ Frontier Silicon Moves to Ensure DAB+ Success in Germany (englisch)

- ↑ Alexander Zollondz: Einigung zwischen Privatsendern und Netzbetreiber – Digitalradio-Standard DAB+: Deutschland erhält eine zweite Chance. netzwelt.de, eingesehen am 2. Februar 2012

- ↑ Tom Sprenger: Kiss FM bundesweit über DAB+ vom 8. Juli 2011

- ↑ DAB+: sunshine live bereichert bundesweiten Digitalradio-Multiplex vom 24. Oktober 2011

- ↑ Tom Sprengler: DAB+: Kanalwechsel in NRW. radiowoche.de am 27. September 2011

- ↑ Pressemeldung der Media Broadcast, 22. Februar 2012

- ↑ digitalfernsehen.de: DAB Plus: Millionengrenze bei Geräten in Sicht - ZVEI zufrieden. 11. Oktober 2011

- ↑ digitalfernsehen.de: Indoor-Versorgung in Zahlen 15. September 2011

- ↑ bayerndigitalradio.de

- ↑ Inge Seibel-Müller: Lokalradio in NRW – „Die Betriebstemperatur ist gestiegen“ – Lokalradios vor der Digitalisierung in NRW. (ohne Datum)

- ↑ Quelle für Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen: Sendertabellen bei UKWTV.de, Abruf 13. April 2010; sowie für Hessen: HessenDigitalRadio.de Abruf 24. März 2010

- ↑ ukwtv.de UKWTV.de: Programmbelegung Hessen, Stand 12. Dezember 2011

- ↑ Antenne digital (DAB+). Abgerufen am 20. Mai 2012.

- ↑ 06.12.2011: Vorerst keine regionalen DAB+ Angebote des privaten Hörfunks in Norddeutschland. Abgerufen am 20. Mai 2012.

- ↑ MDR beim Digitalradio-Neustart dabei. Abgerufen am 20. Mai 2012.

- ↑ SR über DAB+: Digitalradio hören wird ab Januar attraktiver. Abgerufen am 20. Mai 2012.

- ↑ Digitalradio: WDR sendet ab 1. August digitale Programme im DAB+ Standard. Abgerufen am 20. Mai 2012.

- ↑ http://www.wdr5.de/wdr-5-startseite/dabplus.html

- ↑ SWR stellt auf DAB+ um und schaltet Sender ab – „Künftiger Ausbau hängt entscheidend vom Gerätemarkt ab“. Abgerufen am 20. Mai 2012.

- ↑ rbb: DAB+ vom Fernsehturm am Alexanderplatz. Abgerufen am 20. Mai 2012.

- ↑ Über SwissMediaCast swissmediacast.ch

- ↑ a b Webseite digitalradio.ch: Häufig gestellte Fragen

- ↑ Programmdaten DAB+ Ensemble SMC AG SRG Broadcast

- ↑ Bundesrat will keine weiteren UKW-Frequenzen persoenlich.com

- ↑ http://www.rtr.at/de/m/KOA451011005 Bescheid KOA 4.510/11-005 der RTR, 2. Mai 2012.

- ↑ http://www.rtr.at/de/m/KOA100412005 Bescheid KOA 1.004/12-005 der RTR, 14. Mai 2012.

- ↑ http://www.rtr.at/de/m/KOA100412004 Bescheid KOA 1.004/12-004 der RTR, 4. April 2012.

- ↑ http://www.rtr.at/de/m/KOA100412007 Bescheid KOA 1.004/12-007 der RTR, 14. Mai 2012.

- ↑ http://www.rtr.at/de/m/KOA100406003 Bescheid KOA 1.004/06-003 der RTR, 20. März 2006.

- ↑ http://www.rtr.at/de/m/Bedarfserhebung2012 DAB+-Bedarfserhebung, vom 1. Juni 2012 der RTR (KOA 4.000/12-001).

- ↑ a b Radio in Oberösterreich - Alles digital?, Dampfradio, Version vom 24. Februar 2010

- ↑ Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH: Einführung zu digitalem Radio, digitaler-rundfunk.at, abgerufen am 28. Dezember 2009; Einführung zu digitalem Radio ( vom 4. November 2006 im Internet Archive); Einführung zu digitalem Radio ( vom 30. April 2008 im Internet Archive)

- ↑ Vollversammlung der Digitalen Plattform Austria: Mehr Vielfalt im terrestrischen Fernsehen, rtr.at, 15. Februar 2011

- ↑ Übersichtsseite: DAB Programme (auf der Webpräsenz von ras.bz.it) (Abgerufen am 11. November 2009)

- ↑ Frankreichs Radio wird digital. rein-hoeren.de

- ↑ Country Information for DAB, DAB+ and DMB - Sweden. Abgerufen am 31. Mai 2012.

- ↑ Britischer Discounter nimmt UKW-Radios aus dem Angebot auf Wikinews

- ↑ worlddab.org (PDF)

- ↑ Uni Bonn geht von 546.000 Geräten in deutschen Haushalten aus. teltarif.de

- ↑ Mehr Interesse an DAB/Digital Radio als angenommen. xdial.de

- ↑ amazon.de Einige verfügbare DAB-Radios

- ↑ WorldDMB bietet Übersicht des länderspezifischen Ausbaus von DAB-Netzen

- ↑ infosat.de

- ↑ infosat.de

- ↑ Zum zusätzlichen Kodierungsverfahren HE AAC+ (PDF) auf WorldDAB

- ↑ Über DAB Surround (PDF) Fraunhofer IIS

- ↑ digitalerrundfunk.de

- ↑ mobile-info.org