„Cholera“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

rue Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |

Muck (Diskussion | Beiträge) + int. Link |

||

| (42 dazwischenliegende Versionen von 24 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Dieser Artikel|beschreibt die Krankheit. Zum Gemüsekuchen siehe [[Cholera (Gericht)]], zum Leibessaft ''cholera'' siehe [[Galle #Medizingeschichte|Galle]].}} |

{{Dieser Artikel|beschreibt die Krankheit. Zum Gemüsekuchen siehe [[Cholera (Gericht)]], zum Leibessaft ''cholera'' siehe [[Galle #Medizingeschichte|Galle]], zur Krankheit bei Vögeln siehe [[Geflügelcholera]].}} |

||

{{Infobox ICD |

{{Infobox ICD |

||

| Zeile 13: | Zeile 13: | ||

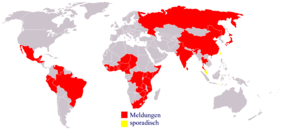

[[Datei:Choleraverbreitung (deutsch).PNG|285px|mini|Choleraverbreitung auf der Welt (Stand 2004)]] |

[[Datei:Choleraverbreitung (deutsch).PNG|285px|mini|Choleraverbreitung auf der Welt (Stand 2004)]] |

||

'''Cholera''' („Gallenfluss“, Bezeichnung für ‚Durchfallserkrankung‘,<ref |

'''Cholera''' („Gallenfluss“, Bezeichnung für ‚Durchfallserkrankung‘,<ref>Ulrike Roll: ''Cholera.'' In: [[Werner E. Gerabek]], Bernhard D. Haage, [[Gundolf Keil]], Wolfgang Wegner (Hrsg.): ''Enzyklopädie Medizingeschichte.'' De Gruyter, Berlin / New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 257 f.</ref> von {{elS|χολή}} ''cholḗ'' ‚Galle‘), auch '''Cholera asiatica''' (''asiatische Cholera''), ''Gallenbrechdurchfall'' (früher auch ''Gallenruhr''), ist eine schwere bakterielle [[Infektionskrankheit]] vorwiegend des [[Dünndarm]]s, die durch das [[Bakterien|Bakterium]] ''[[Vibrio cholerae]]'' verursacht wird. Die [[Infektion]] erfolgt zumeist über verunreinigtes [[Trinkwasser]] oder infizierte Nahrung. Die Bakterien können extremen [[Durchfall]] (mit „Reiswasserstühlen“) und starkes [[Erbrechen]] (Brechdurchfall) verursachen, was zu einer [[Exsikkose]] durch [[Elektrolyt]]verlust mit Untertemperatur und Kollaps führen kann. Obwohl die meisten Infektionen (etwa 85 Prozent) ohne [[Symptom]]e verlaufen, beträgt die [[Letalität]] bei Ausbruch der Krankheit unbehandelt zwischen 20 und 70 Prozent. |

||

Die in Ostasien endemische Cholera („Cholera asiatica“, „Asiatische Cholera“, „Cholera Morbus“) trat auf dem [[Indischer Subkontinent|indischen Subkontinent]] vermutlich (ausgehend vom [[Gangesdelta]]<ref>Karl Wurm, A. M. Walter: ''Infektionskrankheiten.'' In: [[Ludwig Heilmeyer]] (Hrsg.): ''Lehrbuch der Inneren Medizin.'' Springer-Verlag, Berlin / Göttingen / Heidelberg 1955; 2. Auflage ebenda 1961, S. 9–223, hier: S. 142–144 (''Cholera'').</ref>) über mehrere Jahrhunderte in Form lokal begrenzter Epidemien auf, war aber auf anderen Kontinenten unbekannt. Die erste Pandemie trat im Zeitraum 1817 bis 1824 auf und betraf Teile [[Asien]]s sowie [[Ostafrika]] und [[Kleinasien]] und in der Folge [[Russisches Kaiserreich|Russland]] und Europa. 1830 trat sie in Ostgalizien und Ungarn auf, im Juni 1831 in Wien.<ref>{{Wien Geschichte Wiki|Cholera|Cholera}}</ref> Erste Erkrankungen in Deutschland erfolgten 1831.<ref>Manfred Vasold: ''Die Sterblichkeit in Nürnberg im 19. Jahrhundert. Lebensumstände, Krankheit und Tod (um 1800 bis 1913).'' In: ''Würzburger medizinhistorische Mitteilungen.'' Band 25, 2006, S. 241–338, hier: S. 277.</ref><ref>siehe auch [[Johann Heyfelder]]: ''Beobachtungen über die Cholera asiatica''. 1832; {{archive.org |b29326874_0001 |Blatt=n3}}.</ref> Der 1854 vom Arzt [[John Snow (Mediziner)|John Snow]] erbrachte Nachweis, dass eine Choleraepidemie im Londoner Stadtteil [[Soho (London)|Soho]] in Zusammenhang mit verunreinigtem Trinkwasser stand, gilt als Geburtsstunde der modernen [[Epidemiologie]].<ref>Ronald D. Gerste: ''Die Heilung der Welt. Das Goldene Zeitalter der Medizin 1840-1914''. Klett-Cotta, Stuttgart 2021, S. 140–147.</ref> Die [[Choleraepidemie von 1892|Cholera-Epidemie von 1892]], bei der in Hamburg über 8600 Menschen starben, gilt als eine der letzten schweren Choleraepidemien auf dem europäischen Kontinent. |

|||

Bei der [[Cholera im Jemen seit 2016|Cholera-Epidemie seit 2017 im Jemen]] gab es (Stand April 2019) über 1,7 Millionen Verdachtsfälle und fast 3500 bestätigte Todesfälle. |

|||

''Vibrio cholerae'', der Erreger der Cholera, wurde – unbeachtet von der Öffentlichkeit – 1854 von [[Filippo Pacini]] beschrieben und 1883 von [[Robert Koch]] im Darm von an Cholera Gestorbenen entdeckt. Koch konnte beweisen, dass der von ihm „Kommabakterium“ genannte Erreger von Keimträgern ausgeschieden wird und sich im Wasser weiterverbreiten kann.<ref |

''Vibrio cholerae'', der Erreger der Cholera, wurde – unbeachtet von der Öffentlichkeit – 1854 von [[Filippo Pacini]] beschrieben und 1883 von [[Robert Koch]] im Darm von an Cholera Gestorbenen entdeckt. Koch konnte beweisen, dass der von ihm „Kommabakterium“ genannte Erreger von Keimträgern ausgeschieden wird und sich im Wasser weiterverbreiten kann.<ref>Ulrike Roll: ''Cholera.'' In: ''Enzyklopädie Medizingeschichte.'' Berlin / New York 2005, S. 258.</ref> Ebenfalls 1854 beschrieb der [[Katalonien|Katalane]] [[Joaquim Balcells i Pascual]] den Erreger<ref name="Real Academia de la Historia 2018">[[Real Academia de la Historia]] (Hrsg.): [http://dbe.rah.es/biografias/18541/joaquin-balcells-y-pasqual ''Joaquín Balcells y Pasqual''.] 2018, [http://web.archive.org/web/20190708211444/http://dbe.rah.es/biografias/18541/joaquin-balcells-y-pasqual Auf: ''dbe.rah.es''] (spanisch).</ref><ref>Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Hrsg.): [http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=EGMM Joaquim Balcells i Pascual], 2015, [http://web.archive.org/web/20200801110910/http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=EGMM galeriametges.cat] ([[Katalanische Sprache|katalanisch]]).</ref> und 1856 wahrscheinlich die beiden Portugiesen [[António Augusto da Costa Simões]] und [[José Ferreira de Macedo Pinto]].<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref>da Costa Simões, António Augusto, de Macedo Pinto, José Ferreira: ''Relatório da Direcção do Hospital de Cholericos de N.S. da Conceição em Coimbra.'' Imprensa da Universidade, Coimbra 1856 (portugiesisch, [http://webopac.sib.uc.pt/ Katalog] der Bibliothek der Universität Coimbra, die das Werk im Bestand hat).</ref> |

||

Die Krankheit kann [[Epidemie|epidemisch]] auftreten und ist in Deutschland und Österreich [[Meldepflichtige Krankheit|meldepflichtig]]; es sind namentlich zu melden: der Krankheitsverdacht, die Erkrankung, der Tod, in Deutschland auch der Nachweis des Erregers. In der Schweiz sind erkrankte, infizierte und exponierte Personen identifizierbar zu melden.'''Cholera''' („Gallenfluss“, Bezeichnung für ‚Durchfallserkrankung‘,<ref name=":0" /> von {{elS|χολή}} ''cholḗ'' ‚Galle‘), auch '''Cholera asiatica''' (''asiatische Cholera''), ''Gallenbrechdurchfall'' (früher auch ''Gallenruhr''), ist eine schwere bakterielle [[Zg8utr|Infektionskrankheit]] vorwiegend des [[Dünndarm]]s, die durch das [[Bakterien|Bakterium]] ''[[Vibrio cholerae]]'' verursacht wird. Die [[Infektion]] erfolgt zumeist über verunreinigtes [[Trinkwasser]] oder infizierte Nahrung. Die Bakterien können extremen [[Durchfall]] (mit „Reiswasserstühlen“) und starkes [[Erbrechen]] (Brechdurchfall) verursachen, was zu einer [[Exsikkose]] durch [[Elektrolyt]]verlust mit Untertemperatur und Kollaps führen kann. Obwohl die meisten Infektionen (etwa 85 Prozent) ohne [[Symptom]]e verlaufen, beträgt die [[Letalität]] bei Ausbruch der Krankheit unbehandelt zwischen 20 und 70 Prozent. |

|||

Die in Ostasien endemische Cholera („Cholera asiatica“, „Asiatische Cholera“, zuter[[Cholera im Jemen seit 2016|ie seit 2017 im Jemen]] gab es (Stand April 2019) über 1,7 Millionen Verdachtsfälle und fast 3500 bestätigte Todesfälle. |

|||

''Vibrio cholerae'', der Erreger der Cholera, wurde – unbeachtet von der Öffentlichkeit – 1854 von [[Filippo Pacini]] beschrieben und 1883 von [[Robert Koch]] im Darm von an Cholera Gestorbenen entdeckt. Koch konnte beweisen, dass der von ihm „Kommabakterium“ genannte Erreger von Keimträgern ausgeschieden wird und sich im Wasser weiterverbreiten kann.<ref name=":1" /> Ebenfalls 1854 beschrieb der [[Katalonien|Katalane]] [[Joaquim Balcells i Pascual]] den Erreger<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref name=":2" /> und 1856 wahrscheinlich die beiden Portugiesen [[António Augusto da Costa Simões]] und [[José Ferreira de Macedo Pinto]].<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref name=":3" /> |

|||

Die Krankheit kann [[Epidemie|epidemisch]] auftreten und ist in Deutschland und Österreich [[Meldepflichtige Krankheit|meldepflichtig]]; es sind namentlich zu melden: der Krankheitsverdacht, die Erkrankung, der Tod, in Deutschland auch der Nachweis des Erregers. In der Schweiz sind erkrankte, infizierte und exponierte Personen identifizierbar zu melden.'''Cholera''' („Gallenfluss“, Bezeichnung für ‚Durchfallserkrankung‘,<ref name=":0" /> von {{elS|χολή}} ''cholḗ'' ‚Galle‘), auch '''Cholera asiatica''' (''asiatische Cholera''), ''Gallenbrechdurchfall'' (früher auch ''Gallenruhr''), ist eine schwere bakterielle [[Zg8utr|Infektionskrankheit]] vorwiegend des [[Dünndarm]]s, die durch das [[Bakterien|Bakterium]] ''[[Vibrio cholerae]]'' verursacht wird. Die [[Infektion]] erfolgt zumeist über verunreinigtes [[Trinkwasser]] oder infizierte Nahrung. Die Bakterien können extremen [[Durchfall]] (mit „Reiswasserstühlen“) und starkes [[Erbrechen]] (Brechdurchfall) verursachen, was zu einer [[Exsikkose]] durch [[Elektrolyt]]verlust mit Untertemperatur und Kollaps führen kann. Obwohl die meisten Infektionen (etwa 85 Prozent) ohne [[Symptom]]e verlaufen, beträgt die [[Letalität]] bei Ausbruch der Krankheit unbehandelt zwischen 20 und 70 Prozent. |

|||

Die in Ostasien endemische Cholera („Cholera asiatica“, „Asiatische Cholera“, zuter[[Cholera im Jemen seit 2016|ie seit 2017 im Jemen]] gab es (Stand April 2019) über 1,7 Millionen Verdachtsfälle und fast 3500 bestätigte Todesfälle. |

|||

''Vibrio cholerae'', der Erreger der Cholera, wurde – unbeachtet von der Öffentlichkeit – 1854 von [[Filippo Pacini]] beschrieben und 1883 von [[Robert Koch]] im Darm von an Cholera Gestorbenen entdeckt. Koch konnte beweisen, dass der von ihm „Kommabakterium“ genannte Erreger von Keimträgern ausgeschieden wird und sich im Wasser weiterverbreiten kann.<ref name=":1" /> Ebenfalls 1854 beschrieb der [[Katalonien|Katalane]] [[Joaquim Balcells i Pascual]] den Erreger<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref name=":2" /> und 1856 wahrscheinlich die beiden Portugiesen [[António Augusto da Costa Simões]] und [[José Ferreira de Macedo Pinto]].<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref name=":3" /> |

|||

Die Krankheit kann [[Epidemie|epidemisch]] auftreten und ist in Deutschland und Österreich [[Meldepflichtige Krankheit|meldepflichtig]]; es sind namentlich zu melden: der Krankheitsverdacht, die Erkrankung, der Tod, in Deutschland auch der Nachweis des Erregers. In der Schweiz sind erkrankte, infizierte und exponierte Personen identifizierbar zu melden.'''Cholera''' („Gallenfluss“, Bezeichnung für ‚Durchfallserkrankung‘,<ref name=":0" /> von {{elS|χολή}} ''cholḗ'' ‚Galle‘), auch '''Cholera asiatica''' (''asiatische Cholera''), ''Gallenbrechdurchfall'' (früher auch ''Gallenruhr''), ist eine schwere bakterielle [[Zg8utr|Infektionskrankheit]] vorwiegend des [[Dünndarm]]s, die durch das [[Bakterien|Bakterium]] ''[[Vibrio cholerae]]'' verursacht wird. Die [[Infektion]] erfolgt zumeist über verunreinigtes [[Trinkwasser]] oder infizierte Nahrung. Die Bakterien können extremen [[Durchfall]] (mit „Reiswasserstühlen“) und starkes [[Erbrechen]] (Brechdurchfall) verursachen, was zu einer [[Exsikkose]] durch [[Elektrolyt]]verlust mit Untertemperatur und Kollaps führen kann. Obwohl die meisten Infektionen (etwa 85 Prozent) ohne [[Symptom]]e verlaufen, beträgt die [[Letalität]] bei Ausbruch der Krankheit unbehandelt zwischen 20 und 70 Prozent. |

|||

Die in Ostasien endemische Cholera („Cholera asiatica“, „Asiatische Cholera“, zuter[[Cholera im Jemen seit 2016|ie seit 2017 im Jemen]] gab es (Stand April 2019) über 1,7 Millionen Verdachtsfälle und fast 3500 bestätigte Todesfälle. |

|||

''Vibrio cholerae'', der Erreger der Cholera, wurde – unbeachtet von der Öffentlichkeit – 1854 von [[Filippo Pacini]] beschrieben und 1883 von [[Robert Koch]] im Darm von an Cholera Gestorbenen entdeckt. Koch konnte beweisen, dass der von ihm „Kommabakterium“ genannte Erreger von Keimträgern ausgeschieden wird und sich im Wasser weiterverbreiten kann.<ref name=":1" /> Ebenfalls 1854 beschrieb der [[Katalonien|Katalane]] [[Joaquim Balcells i Pascual]] den Erreger<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref name=":2" /> und 1856 wahrscheinlich die beiden Portugiesen [[António Augusto da Costa Simões]] und [[José Ferreira de Macedo Pinto]].<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref name=":3" /> |

|||

Die Krankheit kann [[Epidemie|epidemisch]] auftreten und ist in Deutschland und Österreich [[Meldepflichtige Krankheit|meldepflichtig]]; es sind namentlich zu melden: der Krankheitsverdacht, die Erkrankung, der Tod, in Deutschland auch der Nachweis des Erregers. In der Schweiz sind erkrankte, infizierte und exponierte Personen identifizierbar zu melden.'''Cholera''' („Gallenfluss“, Bezeichnung für ‚Durchfallserkrankung‘,<ref name=":0" /> von {{elS|χολή}} ''cholḗ'' ‚Galle‘), auch '''Cholera asiatica''' (''asiatische Cholera''), ''Gallenbrechdurchfall'' (früher auch ''Gallenruhr''), ist eine schwere bakterielle [[Zg8utr|Infektionskrankheit]] vorwiegend des [[Dünndarm]]s, die durch das [[Bakterien|Bakterium]] ''[[Vibrio cholerae]]'' verursacht wird. Die [[Infektion]] erfolgt zumeist über verunreinigtes [[Trinkwasser]] oder infizierte Nahrung. Die Bakterien können extremen [[Durchfall]] (mit „Reiswasserstühlen“) und starkes [[Erbrechen]] (Brechdurchfall) verursachen, was zu einer [[Exsikkose]] durch [[Elektrolyt]]verlust mit Untertemperatur und Kollaps führen kann. Obwohl die meisten Infektionen (etwa 85 Prozent) ohne [[Symptom]]e verlaufen, beträgt die [[Letalität]] bei Ausbruch der Krankheit unbehandelt zwischen 20 und 70 Prozent. |

|||

Die in Ostasien endemische Cholera („Cholera asiatica“, „Asiatische Cholera“, zuter[[Cholera im Jemen seit 2016|ie seit 2017 im Jemen]] gab es (Stand April 2019) über 1,7 Millionen Verdachtsfälle und fast 3500 bestätigte Todesfälle. |

|||

''Vibrio cholerae'', der Erreger der Cholera, wurde – unbeachtet von der Öffentlichkeit – 1854 von [[Filippo Pacini]] beschrieben und 1883 von [[Robert Koch]] im Darm von an Cholera Gestorbenen entdeckt. Koch konnte beweisen, dass der von ihm „Kommabakterium“ genannte Erreger von Keimträgern ausgeschieden wird und sich im Wasser weiterverbreiten kann.<ref name=":1" /> Ebenfalls 1854 beschrieb der [[Katalonien|Katalane]] [[Joaquim Balcells i Pascual]] den Erreger<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref name=":2" /> und 1856 wahrscheinlich die beiden Portugiesen [[António Augusto da Costa Simões]] und [[José Ferreira de Macedo Pinto]].<ref name="Real Academia de la Historia 2018" /><ref name=":3" /> |

|||

Die Krankheit kann [[Epidemie|epidemisch]] auftreten und ist in Deutschland und Österreich [[Meldepflichtige Krankheit|meldepflichtig]]; es sind namentlich zu melden: der Krankheitsverdacht, die Erkrankung, der Tod, in Deutschland auch der Nachweis des Erregers. In der Schweiz sind erkrankte, infizierte und exponierte Personen identifizierbar zu melden. |

Die Krankheit kann [[Epidemie|epidemisch]] auftreten und ist in Deutschland und Österreich [[Meldepflichtige Krankheit|meldepflichtig]]; es sind namentlich zu melden: der Krankheitsverdacht, die Erkrankung, der Tod, in Deutschland auch der Nachweis des Erregers. In der Schweiz sind erkrankte, infizierte und exponierte Personen identifizierbar zu melden. |

||

| Zeile 48: | Zeile 25: | ||

[[Datei:Cholera bacteria SEM.jpg|mini|links|Cholerabakterien im [[Elektronenmikroskop]]]] |

[[Datei:Cholera bacteria SEM.jpg|mini|links|Cholerabakterien im [[Elektronenmikroskop]]]] |

||

[[Datei:Vibrio cholerae.jpg|mini|Cholerabakterium O395 wt Wild Type im [[Elektronenmikroskop]]]] |

[[Datei:Vibrio cholerae.jpg|mini|Cholerabakterium O395 wt Wild Type im [[Elektronenmikroskop]]]] |

||

{{Hauptartikel|Vibrio cholerae}} |

{{Hauptartikel|Vibrio cholerae}} |

||

| Zeile 62: | Zeile 40: | ||

In [[Industrieland|Industrieländern]] ist durch [[Wasserwerk]]e und [[Kläranlage]]n eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser gewährleistet, so dass Cholerafälle selten sind. |

In [[Industrieland|Industrieländern]] ist durch [[Wasserwerk]]e und [[Kläranlage]]n eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser gewährleistet, so dass Cholerafälle selten sind. |

||

Eine Modellierungsstudie von 2015 schätzte die Fallzahl weltweit auf 1,4 bis 4 Millionen und 21.000 bis 143.000 Todesfällen. Nur ein Bruchteil des Infektionsgeschehens wird durch das Meldesystem der WHO erfasst.<ref name="EpiBullBd143639">J. Schmidt-Chanasit, O. Wichmann, U. Wiedermann, F. Zepp, G. Burchard et al.: ''Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e. V. (DTG) zu Reiseimpfungen.'' In: ''[[Epidemiologisches Bulletin]].'' 2023, Band 14, S. 1–194, [[doi:10.25646/11201]] S. 36–39</ref> |

|||

== Die Cholerainfektion == |

|||

== Infektion == |

|||

=== Übertragung === |

=== Übertragung === |

||

Cholerabakterien gelangen in erster Linie über fäkalienverunreinigtes Trinkwasser, weniger über erreger-[[Stoffreinheit|kontaminierte]] Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände in den [[Verdauungstrakt]] des Menschen. Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch wird für möglich gehalten, gilt aber als eher seltenes Ereignis.<ref>Anna Philine Schlagberger: ''Die Vorstellungen und das Wissen von der Wirkweise des Choleraerregers Vibrio cholerae im Wandel der Zeit.'' [[Dissertation]]. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, München 2009 ([http://edoc.ub.uni-muenchen.de/11013/1/Schlagberger_Anna_Philine.pdf Volltext als PDF; 1,6 MB]).</ref> |

Cholerabakterien gelangen in erster Linie über fäkalienverunreinigtes Trinkwasser, weniger über erreger-[[Stoffreinheit|kontaminierte]] Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände in den [[Verdauungstrakt]] des Menschen. Während das Bakterium im Wasser in einem harmlosen Stadium ist, kann es dank der Proteine ToxR und ToxS [[Gallensäuren]] erkennen. Erst danach baut sich das Bakterium um und beginnt mit der Produktion des Cholera-Toxins.<ref>{{Literatur |Autor=Nina Gubensäk, Theo Sagmeister, Christoph Buhlheller, Bruno Di Geronimo Gabriel E Wagner, Lukas Petrowitsch, Melissa A Gräwert, Markus Rotzinger, Tamara M Ismael Berger, Jan Schäfer, Isabel Usón, Joachim Reidl, Pedro A Sánchez-Murcia, Klaus Zangger, Tea Pavkov-Keller |Titel=Vibrio cholerae’s ToxRS bile sensing system |DOI=10.7554/eLife.88721}}</ref> Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch wird für möglich gehalten, gilt aber als eher seltenes Ereignis.<ref>Anna Philine Schlagberger: ''Die Vorstellungen und das Wissen von der Wirkweise des Choleraerregers Vibrio cholerae im Wandel der Zeit.'' [[Dissertation]]. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, München 2009 ([http://edoc.ub.uni-muenchen.de/11013/1/Schlagberger_Anna_Philine.pdf Volltext als PDF; 1,6 MB] (PDF; 1,6 MB) ).</ref> |

||

Erkrankte scheiden das Bakterium meist rund eine Woche aus, wobei es auch Fälle mit deutlich längerer Ausscheidungsdauer gibt. Asymptomatisch Infizierte eliminieren den Erreger zumeist binnen eines Tages.<ref name="EpiBullBd143639" /> |

|||

=== Symptome und Beschwerden === |

=== Symptome und Beschwerden === |

||

| Zeile 80: | Zeile 61: | ||

=== Diagnose === |

=== Diagnose === |

||

Zur [[Diagnose]] führen die typischen Beschwerden, die bei einer Person in einem Gebiet mit bekannter Choleragefahr auftreten. Akut erfolgt eine Mikroskopie und Stuhlkultur. Die Anzucht geschieht mittels des [[Selektivnährboden|Selektivmediums]] ''[[TCBS-Agar|Thiosulfate-Citrate-Bile-Sucrose-Agar (TCBS)]]''.<ref name="Merck">{{Merck |110263 |Name=TCBS-Agar zur Isolierung und Selektivzüchtung von Vibrio cholera |Abruf=2011-01-21}}</ref><ref>[http://www.mibius.de/out/oxbaseshop/html/0/images/wysiwigpro/tcbs_cholera_agar_cm0333.pdf TCBS-Cholera-Agar, modifiziert (Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar)(Cholera-Agar) Art.-Nr. CM 333, OXOID Handbuch S. 293] (PDF; 42 kB)</ref> Zusätzlich können Stuhlproben in alkalischem [[Peptonwasser]] (APW) bei [[PH-Wert|pH]] 8,4 über Nacht [[Inokulation|inokuliert]] werden. Das Inokulat wird nach 4 bis 8 Stunden [[Inkubator (Biologie)|Inkubationszeit]] bei 20 bis 40 °C (ideal 37 °C) auf TCBS ausgestrichen. Eine definitive Labordiagnose erfolgt mit Hilfe von [[Antiserum]].<ref>M. Cheesborough: ''District Laboratory Practice in Tropical Countries.'' 2. Band |

Zur [[Diagnose]] führen die typischen Beschwerden, die bei einer Person in einem Gebiet mit bekannter Choleragefahr auftreten. Akut erfolgt eine Mikroskopie und Stuhlkultur. Die Anzucht geschieht mittels des [[Selektivnährboden|Selektivmediums]] ''[[TCBS-Agar|Thiosulfate-Citrate-Bile-Sucrose-Agar (TCBS)]]''.<ref name="Merck">{{Merck |110263 |Name=TCBS-Agar zur Isolierung und Selektivzüchtung von Vibrio cholera |Abruf=2011-01-21}}</ref><ref>[http://www.mibius.de/out/oxbaseshop/html/0/images/wysiwigpro/tcbs_cholera_agar_cm0333.pdf TCBS-Cholera-Agar, modifiziert (Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar)(Cholera-Agar) Art.-Nr. CM 333, OXOID Handbuch S. 293] (PDF; 42 kB)</ref> Zusätzlich können Stuhlproben in alkalischem [[Peptonwasser]] (APW) bei [[PH-Wert|pH]] 8,4 über Nacht [[Inokulation|inokuliert]] werden. Das Inokulat wird nach 4 bis 8 Stunden [[Inkubator (Biologie)|Inkubationszeit]] bei 20 bis 40 °C (ideal 37 °C) auf TCBS ausgestrichen. Eine definitive Labordiagnose erfolgt mit Hilfe von [[Antiserum]].<ref>M. Cheesborough: ''District Laboratory Practice in Tropical Countries.'' 2. Band. Cambridge University Press, Cambridge / New York 2005–2006, ISBN 0-521-67631-2, S. 189–194.</ref> Weitere Methoden sind unter [[Vibrio cholerae#Nachweise|Nachweise von ''Vibrio cholerae'']] aufgeführt. |

||

== Behandlung == |

== Behandlung == |

||

| Zeile 87: | Zeile 68: | ||

; Komponenten |

; Komponenten |

||

: [[Glucose]] ([[Traubenzucker]]) 13,5 g/l |

: [[Glucose]] ([[Traubenzucker]]) 13,5 g/l |

||

: [[Natriumcitrat]] 2,9 g/l<ref name="Oral Rehydration salts: Production of the new ORS"> |

: [[Natriumcitrat]] 2,9 g/l<ref name="Oral Rehydration salts: Production of the new ORS">''Oral Rehydration salts: Production of the new ORS.'' ([[WHO-Trinklösung]]); [http://libdoc.who.int/hq/2006/WHO_FCH_CAH_06.1.pdf Volltext] (PDF; 2,29 MB) [[Weltgesundheitsorganisation|WHO]].</ref> |

||

: [[Natriumchlorid]] (Kochsalz) 2,6 g/l<ref name="Oral Rehydration salts: Production of the new ORS" /> |

: [[Natriumchlorid]] (Kochsalz) 2,6 g/l<ref name="Oral Rehydration salts: Production of the new ORS" /> |

||

: [[Kaliumchlorid]] 1,5 g/l |

: [[Kaliumchlorid]] 1,5 g/l |

||

| Zeile 93: | Zeile 74: | ||

Die optimale Mischung enthält die Lösung [[WHO-Trinklösung|''Oral Rehydratation Solution'']], die als Fertigpulver zu kaufen ist. |

Die optimale Mischung enthält die Lösung [[WHO-Trinklösung|''Oral Rehydratation Solution'']], die als Fertigpulver zu kaufen ist. |

||

Die WHO empfiehlt eine Gabe von [[Antibiotika]] nur in schweren Verlaufsformen von Cholera.<ref name="who-Preven">{{Internetquelle |autor= |url=http://origin.who.int/cholera/prevention_control/recommendations/en/index4.html |titel=Prevention and control of cholera outbreaks: WHO policy and recommendations |werk=origin.who.int |datum= |abruf=2019-11-18}}</ref> Kinder unter 12 Jahren sollten für drei Tage [[Erythromycin]] erhalten, 12,5 mg/kg viermal täglich.<ref name="who-Preven" /> Kinder unter 5 Jahren sollten zudem 20 mg [[Zink]] für zehn Tage erhalten, bzw. bei Kindern unter 6 Monaten 10 mg.<ref name="who-Preven" /> Für Menschen über 12 Jahren sollte für drei Tage 12,5 mg/kg viermal täglich [[Tetrazyklin]] oder eine einzelne Dosis von 300 mg [[Doxycyclin]] verabreicht werden.<ref name="who-Preven" /> Allerdings sollten Antibiotikumresistenzen bestimmt werden, da in allen Regionen resistente Stämme beschrieben wurden.<ref name="who-Preven" /> Teilweise werden auch [[Chinolon-Antibiotika]] wie [[Ciprofloxacin]] und bei Kindern [[Trimethoprim]]-[[Sulfamethoxazol]]<ref name="apotheke-Cholera">{{Internetquelle |autor=Markus N. Frühwein |url=https://www.apotheken-umschau.de/Cholera |titel=Cholera |werk=apotheken-umschau.de |datum=2018-04-17 |abruf=2019-11-18}}</ref> oder bei Kindern und Schwangeren [[Azithromycin]] verwendet.<ref name="cdc-Antibiot">{{Internetquelle |autor= |url=https://www.cdc.gov/cholera/treatment/antibiotic-treatment.html |titel=Antibiotic Treatment – Treatment – Cholera – CDC |werk=cdc.gov |datum=2015-01-20 |sprache=en |abruf=2019-11-18}}</ref> |

Die WHO empfiehlt eine Gabe von [[Antibiotika]] nur in schweren Verlaufsformen von Cholera.<ref name="who-Preven">{{Internetquelle |autor= |url=http://origin.who.int/cholera/prevention_control/recommendations/en/index4.html |titel=Prevention and control of cholera outbreaks: WHO policy and recommendations |werk=origin.who.int |datum= |offline=1 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20151230191520/http://origin.who.int/cholera/prevention_control/recommendations/en/index4.html |archiv-datum=2015-12-30 |archiv-bot=2023-12-04 12:21:09 InternetArchiveBot |abruf=2019-11-18}}</ref> Kinder unter 12 Jahren sollten für drei Tage [[Erythromycin]] erhalten, 12,5 mg/kg viermal täglich.<ref name="who-Preven" /> Kinder unter 5 Jahren sollten zudem 20 mg [[Zink]] für zehn Tage erhalten, bzw. bei Kindern unter 6 Monaten 10 mg.<ref name="who-Preven" /> Für Menschen über 12 Jahren sollte für drei Tage 12,5 mg/kg viermal täglich [[Tetrazyklin]] oder eine einzelne Dosis von 300 mg [[Doxycyclin]] verabreicht werden.<ref name="who-Preven" /> Allerdings sollten Antibiotikumresistenzen bestimmt werden, da in allen Regionen resistente Stämme beschrieben wurden.<ref name="who-Preven" /> Teilweise werden auch [[Chinolon-Antibiotika]] wie [[Ciprofloxacin]] und bei Kindern [[Trimethoprim]]-[[Sulfamethoxazol]]<ref name="apotheke-Cholera">{{Internetquelle |autor=Markus N. Frühwein |url=https://www.apotheken-umschau.de/Cholera |titel=Cholera |werk=apotheken-umschau.de |datum=2018-04-17 |abruf=2019-11-18}}</ref> oder bei Kindern und Schwangeren [[Azithromycin]] verwendet.<ref name="cdc-Antibiot">{{Internetquelle |autor= |url=https://www.cdc.gov/cholera/treatment/antibiotic-treatment.html |titel=Antibiotic Treatment – Treatment – Cholera – CDC |werk=cdc.gov |datum=2015-01-20 |sprache=en |abruf=2019-11-18}}</ref> |

||

== Heilungsaussicht == |

|||

Bei ausreichender Behandlung liegt die Sterblichkeit der Erkrankten deutlich unter einem von Hundert. Ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe gibt es bei Menschen mit bestehenden Herz- oder Nierenerkrankungen, Schwangeren oder Menschen mit einer gestörten Magensaftbarriere.<ref name="EpiBullBd143639" /> |

|||

== Vorbeugung == |

== Vorbeugung == |

||

| Zeile 100: | Zeile 83: | ||

Zur Vorbeugung empfiehlt sich vor allem die Einhaltung hoher [[Hygiene|hygienischer]] Standards, vor allem die Bereitstellung hygienisch einwandfreien [[Trinkwasser]]s. Eine besonders einfache, aber bislang kaum bekannte Möglichkeit der Trinkwasserdesinfektion ist die Nutzung einer [[PET-Flasche]] zur Sonnenlichtaussetzung von Wasser unterschiedlichen Ursprungs. Dieses auch [[SODIS]] genannte Verfahren<ref>{{Webarchiv |url=http://www.sodis.ch/methode/anwendung/index |text=SODIS: ''So funktioniert’s''. |wayback=20181206190034}} sodis.ch, 14. Februar 2011</ref> ist von der [[Weltgesundheitsorganisation]] (WHO) in seiner Wirksamkeit anerkannt. Sogar Wasserfilter aus gefaltetem Stoff (z. B. ein alter Sari)<ref>[http://www.gesundheitxxl.com/allgemein/cholera-ein-moerderisches-bakterium-ist-wieder-unterwegs/ ''Cholera – ein mörderisches Bakterium ist wieder unterwegs.''] (Einfaches Hilfsmittel, um der Cholera vorzubeugen: Wasserfilter aus gefaltetem Stoff) Auf: ''gesundheitxxl.com'', 5. Dezember 2010; abgerufen am 12. November 2020.</ref> senken das Risiko einer Erkrankung um immerhin fast die Hälfte, wie Forscher der [[National Science Foundation]] um [[Rita R. Colwell]] in Bangladesch feststellten. |

Zur Vorbeugung empfiehlt sich vor allem die Einhaltung hoher [[Hygiene|hygienischer]] Standards, vor allem die Bereitstellung hygienisch einwandfreien [[Trinkwasser]]s. Eine besonders einfache, aber bislang kaum bekannte Möglichkeit der Trinkwasserdesinfektion ist die Nutzung einer [[PET-Flasche]] zur Sonnenlichtaussetzung von Wasser unterschiedlichen Ursprungs. Dieses auch [[SODIS]] genannte Verfahren<ref>{{Webarchiv |url=http://www.sodis.ch/methode/anwendung/index |text=SODIS: ''So funktioniert’s''. |wayback=20181206190034}} sodis.ch, 14. Februar 2011</ref> ist von der [[Weltgesundheitsorganisation]] (WHO) in seiner Wirksamkeit anerkannt. Sogar Wasserfilter aus gefaltetem Stoff (z. B. ein alter Sari)<ref>[http://www.gesundheitxxl.com/allgemein/cholera-ein-moerderisches-bakterium-ist-wieder-unterwegs/ ''Cholera – ein mörderisches Bakterium ist wieder unterwegs.''] (Einfaches Hilfsmittel, um der Cholera vorzubeugen: Wasserfilter aus gefaltetem Stoff) Auf: ''gesundheitxxl.com'', 5. Dezember 2010; abgerufen am 12. November 2020.</ref> senken das Risiko einer Erkrankung um immerhin fast die Hälfte, wie Forscher der [[National Science Foundation]] um [[Rita R. Colwell]] in Bangladesch feststellten. |

||

Die frühere intramuskuläre [[Impfung]] ist als veraltet und wirkungslos zu beurteilen. Neuere Entwicklungen ([[Schluckimpfung]]) sind wirksamer und verträglicher und schützen auch zu einem gewissen Grad vor dem klassischen [[Reisediarrhoe|Reisedurchfall]].<ref>Thomas Weinke: ''Cholera-Impfung: Ist sie sinnvoll und für wen?'' |

Die frühere intramuskuläre [[Impfung]] ist als veraltet und wirkungslos zu beurteilen. Neuere Entwicklungen ([[Schluckimpfung]]) sind wirksamer und verträglicher und schützen auch zu einem gewissen Grad vor dem klassischen [[Reisediarrhoe|Reisedurchfall]].<ref>Thomas Weinke: ''Cholera-Impfung: Ist sie sinnvoll und für wen?'' {{Webarchiv |url=http://www.kit2005.de/Presseinformation/Cholera_Weinke.pdf |text=Volltext. |format=PDF; 86 kB |wayback=20081221100406 |archiv-bot=2023-12-04 12:21:09 InternetArchiveBot}} 8. Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin 2005.</ref> Das [[Robert Koch-Institut]] verwies 2013 auf die Angaben der WHO, nach denen eine Impfung nicht generell empfohlen wird, jedoch für Personen angebracht sein kann, die an Hilfseinsätzen in Epidemiegebieten beteiligt sind.<ref name="rki">{{Internetquelle |url=http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/Steckbriefe/Steckbriefe_120606.pdf |titel=Steckbriefe seltener und importierter Infektionskrankheiten |werk=Website des [[Robert Koch-Institut]]s (RKI) |datum=2011-09-15 |format=PDF |offline=1 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20131230235918/http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/Steckbriefe/Steckbriefe_120606.pdf |archiv-datum=2013-12-30 |abruf=2013-11-06}}</ref> Für eine Impfung gegen Cholera wird ein [[Impfstoff#Totimpfstoffe|Totimpfstoff]] (inaktivierte Zellen von ''Vibrio cholerae'') verwendet, der [[Peroral|oral]] verabreicht wird. Dieses ''orale Cholera Vakzin'' (''OCV'') wird seit 2012 in einigen Gebieten Haitis in einem Impfprogramm eingesetzt.<ref name="PMID24106195">A. S. Vicari, C. Ruiz-Matus u. a.: ''Development of a cholera vaccination policy on the island of hispaniola, 2010–2013.'' In: ''The American journal of tropical medicine and hygiene.'' Band 89, Nummer 4, Oktober 2013, S. 682–687, {{ISSN|1476-1645}}. [[doi:10.4269/ajtmh.13-0200]]. PMID 24106195. {{PMC|3795098}}.</ref> |

||

Darüber hinaus ist ein oraler [[Lebendimpfstoff]] verfügbar, bei dem abgeschwächte Erreger ohne die Fähigkeit zur Toxinbildung verabreicht werden. Studien bei Erwachsenen ergaben Schutzraten von rund 80 % zum Zeitpunkt drei Monate nach der Impfung.<ref name="EpiBullBd143639" /> |

|||

== Meldepflicht == |

== Meldepflicht == |

||

| Zeile 112: | Zeile 97: | ||

[[Datei:Robert Koch (Deutsche Cholera-Expedition in Ägypten 1884).jpg|mini|[[Robert Koch]] (dritter von rechts) auf seiner Cholera-Forschungsexpedition in [[Ägypten]] im Jahre 1884, ein Jahr nachdem er ''V. cholerae'' identifiziert hatte.]] |

[[Datei:Robert Koch (Deutsche Cholera-Expedition in Ägypten 1884).jpg|mini|[[Robert Koch]] (dritter von rechts) auf seiner Cholera-Forschungsexpedition in [[Ägypten]] im Jahre 1884, ein Jahr nachdem er ''V. cholerae'' identifiziert hatte.]] |

||

Seit dem ausgehenden Mittelalter hatte es zwei |

Seit dem ausgehenden Mittelalter hatte es zwei Haupttheorien über die Ausbreitung von Seuchen gegeben: die [[Miasmentheorie]] (Übertragung durch üble Dünste)<ref>Noch bis in die 1830er Jahre wurde der Herbstnebel für die Übertragung verantwortlich gemacht. In vielen Haushalten vermied man Früchte, weil der Verdacht im Raum stand, dass sie die Infektion auslösten. ([[The Times]] vom 14. August 1879, S. 9)</ref> und die [[Kontagionstheorie]] (Übertragung durch Berührung eines Kranken). Die empirischen Befunde bei den ersten Cholera-Epidemien waren für die Medizin zunächst niederschmetternd, weil sie beide Theorien widerlegten. Ein halbes Jahrhundert lang fehlte eine neue Theorie. |

||

Unter der Leitung von [[Edwin Chadwick]] wurde 1832 als Reaktion auf erste Cholerafälle in London angeordnet, Abwässer und Verschlammungen aus den übelriechenden [[Londoner Abwassersystem|Abwasserkanälen]] in die [[Themse]] zu spülen. Da die Unternehmen, die London mit Trinkwasser versorgten, dieses aber der Themse entnahmen, führte die Maßnahme zur Verseuchung des Trinkwassers und einer Epidemie mit 14.000 Toten. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch weitere große Cholera-Epidemien auf dem Festland und in Großbritannien. |

Unter der Leitung von [[Edwin Chadwick]] wurde 1832 als Reaktion auf erste Cholerafälle in London angeordnet, Abwässer und Verschlammungen aus den übelriechenden [[Londoner Abwassersystem|Abwasserkanälen]] in die [[Themse]] zu spülen. Da die Unternehmen, die London mit Trinkwasser versorgten, dieses aber der Themse entnahmen, führte die Maßnahme zur Verseuchung des Trinkwassers und einer Epidemie mit 14.000 Toten. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch weitere große Cholera-Epidemien auf dem Festland und in Großbritannien. |

||

[[Joseph Griffiths Swayne]],<ref>[[s:en:Swayne, Joseph Griffiths (DNB12)|Joseph Griffiths Swayne]], wikisource.</ref> Frederick Brittan<ref>Michael Whitfield: ''The Bristol Microscopists and the Cholera Epidemic of 1849'' (= ''Avon Local History and Archaeology.''). ALHA Books, Bristol 2011.</ref> und [[William Budd]] (1811–1880)<ref>[[s:en:Budd, William (DNB00)|wikisource William Budd]]</ref><ref>J. G. Swayne; W. Budd: ''An account of certain organic cells in the peculiar evacuations of cholera.'' In: ''Lancet.'' Band 54, 1849, S. 398–399.</ref> untersuchten Abwasser und fanden Komma-förmige Mikroorganismen.<ref>[http://www.ph.ucla.edu/epi/snow/bulhistorymed35(6)_519_528_1961.pdf P.E. Brown: ''John Snow – the autumn loiterer.'' S. 519–528, online] (PDF; 127 kB) |

[[Joseph Griffiths Swayne]],<ref>[[s:en:Swayne, Joseph Griffiths (DNB12)|Joseph Griffiths Swayne]], wikisource.</ref> Frederick Brittan<ref>Michael Whitfield: ''The Bristol Microscopists and the Cholera Epidemic of 1849'' (= ''Avon Local History and Archaeology.''). ALHA Books, Bristol 2011.</ref> und [[William Budd]] (1811–1880)<ref>[[s:en:Budd, William (DNB00)|wikisource William Budd]]</ref><ref>J. G. Swayne; W. Budd: ''An account of certain organic cells in the peculiar evacuations of cholera.'' In: ''Lancet.'' Band 54, 1849, S. 398–399.</ref> untersuchten Abwasser und fanden Komma-förmige Mikroorganismen.<ref>[http://www.ph.ucla.edu/epi/snow/bulhistorymed35(6)_519_528_1961.pdf P.E. Brown: ''John Snow – the autumn loiterer.'' S. 519–528, online] (PDF; 127 kB)</ref> 1849 legten die englischen Ärzte [[John Snow (Mediziner)|John Snow]] und William Budd eine Abhandlung vor, in der sie die Auffassung vertraten, dass Cholera von lebenden Organismen im Trinkwasser hervorgerufen würde.<ref>Milton Wainwright: ''Microbiology before Pasteur.'' In: ''Microbiology Today'', Band 28, Februar 2001, S. 20; [https://www.socgenmicrobiol.org.uk/pubs/micro_today/pdf/020107.pdf Volltext] (PDF).</ref> Diese Hypothese konnte sich jedoch nur langsam durchsetzen.<ref>Stephanie J. Snow: [http://www.evolve360.co.uk/Data/10/Docs/11/11Snow.pdf ''Death by Water. John Snow and the cholera in the 19<sup>th</sup> century.''] Liverpool Medical History Society, 4. März 1999.</ref> |

||

[[Datei:Snow-cholera-map.jpg|mini|Karte des Cholera-Ausbruchs im Londoner Stadtteil Soho 1854, erstellt von |

[[Datei:Snow-cholera-map.jpg|mini|Karte des Cholera-Ausbruchs im Londoner Stadtteil Soho 1854, erstellt von John Snow]] |

||

[[Filippo Pacini]] beschrieb 1854 das Komma-förmige [[Bakterium]] ''Vibrio cholerae'' als Erreger der Cholera. Er war mit seiner Vermutung eines Mikroorganismus als Auslöser der Cholera nicht allein. John Snow untersuchte 1854 erneut die Übertragung der Cholera über verschmutztes Trinkwasser. Zusammen mit [[Arthur Hill Hassall]] berichtete er im gleichen Jahr in London dem ''Medical Council of the General Board of Health'', dass die Hypothese Pacinis eine ernstzunehmende Überlegung sei, würden doch in den charakteristischen reiswasserartigen Ausscheidungen der Kranken „Myriaden von Vibrionen“ wimmeln.<ref>A. H. Hassall, In: ''Great Britain, General Board of Health, Report of the Committee for Scientific Enquiries in relation to the Cholera Epidemic of 1854.'' London 1855.</ref> |

[[Filippo Pacini]] beschrieb 1854 das Komma-förmige [[Bakterium]] ''Vibrio cholerae'' als Erreger der Cholera. Er war mit seiner Vermutung eines Mikroorganismus als Auslöser der Cholera nicht allein. John Snow untersuchte 1854 erneut die Übertragung der Cholera über verschmutztes Trinkwasser. Zusammen mit [[Arthur Hill Hassall]] berichtete er im gleichen Jahr in London dem ''Medical Council of the General Board of Health'', dass die Hypothese Pacinis eine ernstzunehmende Überlegung sei, würden doch in den charakteristischen reiswasserartigen Ausscheidungen der Kranken „Myriaden von Vibrionen“ wimmeln.<ref>A. H. Hassall, In: ''Great Britain, General Board of Health, Report of the Committee for Scientific Enquiries in relation to the Cholera Epidemic of 1854.'' London 1855.</ref> |

||

| Zeile 133: | Zeile 118: | ||

[[Datei:Choleradesinfektin-1892.gif|mini|Desinfektionskolonne mit [[Chlorkalk]]karren während der Cholera-Epidemie in Hamburg 1892]] |

[[Datei:Choleradesinfektin-1892.gif|mini|Desinfektionskolonne mit [[Chlorkalk]]karren während der Cholera-Epidemie in Hamburg 1892]] |

||

* '''1. Pandemie (1817–1824): Teile Asiens sind betroffen, ebenso Ostafrika, ab 1823 Kleinasien und in der Folge Russland und Europa.''' [[Philip Alcabes]] stellt die erste Pandemie, die im Zeitraum von 1817 bis 1824 auftrat, in Zusammenhang mit den Verwerfungen auf dem indischen Subkontinent, die in Folge des Einflussgewinns der [[Britische Ostindien-Kompanie|Britischen Ostindien-Kompanie]] auftrat. Hungersnöte und kriegerische Auseinandersetzungen führten zu größeren Migrationsbewegungen innerhalb des Kontinents und schufen auf Grund der damit einhergehenden, sich verschlechternden Lebensbedingungen der indischen Bevölkerung die Voraussetzung, dass sich die Krankheit zunächst weiträumig auf dem indischen Subkontinent und von da ausgehend nach Westeuropa und Russland ausbreiten konnte.<ref name="P. Alcabes, S. 58" /> [[Gillen |

* '''1. Pandemie (1817–1824): Teile Asiens sind betroffen, ebenso Ostafrika, ab 1823 Kleinasien und in der Folge Russland und Europa.''' [[Philip Alcabes]] stellt die erste Pandemie, die im Zeitraum von 1817 bis 1824 auftrat, in Zusammenhang mit den Verwerfungen auf dem indischen Subkontinent, die in Folge des Einflussgewinns der [[Britische Ostindien-Kompanie|Britischen Ostindien-Kompanie]] auftrat. Hungersnöte und kriegerische Auseinandersetzungen führten zu größeren Migrationsbewegungen innerhalb des Kontinents und schufen auf Grund der damit einhergehenden, sich verschlechternden Lebensbedingungen der indischen Bevölkerung die Voraussetzung, dass sich die Krankheit zunächst weiträumig auf dem indischen Subkontinent und von da ausgehend nach Westeuropa und Russland ausbreiten konnte.<ref name="P. Alcabes, S. 58" /> [[Gillen D’Arcy Wood]] sieht als maßgebliche Voraussetzung der Verbreitung den drastischen Klimawandel in den Jahren 1815–1818, der durch den Ausbruch des [[Tambora]], eines Vulkans auf [[Sumbawa]], [[Indonesien]], verursacht wurde.<ref>Gillen D’Arcy Wood: ''Vulkanwinter 1816, die Welt im Schatten des Tambora.'' (Originaltitel: ''Tambora, The Eruption That Changed the World.'' Princeton University Press, Princeton NJ 2014, übersetzt von Heike Rosbach und Hanne Henninger). Theiss, Darmstadt 2015, ISBN 978-3-8062-3015-4, S. 92–120.</ref><br /> Auf welchen Weg der Erreger von Indien aus in andere Weltregionen gelangte, ist nicht vollständig geklärt. Da der Erreger für mehrere Tage in Wasserbehältern überleben kann, gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Erreger über Handelsrouten weiter verbreitet wurde. Zwischen 1820 und 1822 erreichte der Erreger die arabische Halbinsel über Schiffsverbindungen und Afghanistan und Persien über Karawanenwege. Der Ausbruch in [[Maskat]] im Jahr 1821 geht auf britische Truppenbewegungen zurück, die mit dem Erreger entweder in Indien oder Afghanistan in Kontakt kamen. Von Maskat aus verbreitete sich der Erreger entlang der Handelswege des arabischen Sklavenhandels bis in den Nordosten Afrikas.<ref name="P. Alcabes, S. 59">Philip Alcabes: ''Dread: How Fear And Fantasy Have Fueled Epidemics From the Black Death to Avian Flu.'' PublicAffairs, New York 2009, ISBN 978-1-58648-809-3, S. 59.</ref> |

||

| ⚫ | * '''2. Pandemie (1826–1841): Die Epidemie breitet sich von Mekka nach Ägypten und Europa aus.''' Um 1830 brachten die gegen den polnischen [[Novemberaufstand]] zusammengezogenen [[Kaiserlich Russische Armee|russischen Truppen]] von der indischen Grenze die Krankheit erstmals nach [[Europa]] und wenig später nach Nordamerika. In den baltischen Küstengebieten und in Warschau brach Cholera ab 1830 aus. Von dort gelangte der Erreger nach Großbritannien, Deutschland und Österreich<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=gen&datum=18310059&seite=75 Austria.] In: ''[[The Gentleman’s Magazine]].'' September 1831, S. 263.</ref><ref>Johann Frank: [https://oefr.at/2020/05/21/matriken-enthalten-oft-wertvolle-berichte-choleraepidemie-1831-1832/ ''Matriken enthalten oft wertvolle Berichte: Choleraepidemie 1831/1832''.] In: ''oefr.at'', 21. Mai 2020, abgerufen am 22. Mai 2020.</ref> (1831), Frankreich (1832), in die Niederlande (1832) und die USA (1832). Zu den Choleratoten zählen [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]], [[Carl von Clausewitz|Clausewitz]], [[August Neidhardt von Gneisenau|Gneisenau]], [[Hans Karl von Diebitsch-Sabalkanski|Diebitsch]], [[Alexandre Andrault de Langeron|Langeron]], [[Casimir Pierre Perier|Perier]], [[Georges Cuvier]], [[Joseph Kyselak|Kyselak]] u. v. a. Betroffen waren jedoch vorwiegend die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten. Im Juli 1832 starben täglich Dutzende Einwohner von New York. 95 Prozent dieser Todesopfer wurden in [[Armengrab|Armengräbern]] beigesetzt.<ref name="P. Alcabes, S. 59" /> Binnen weniger Jahre wurden fast alle europäischen Länder von verheerenden Seuchenwellen heimgesucht. In Wien forderte die Cholera von 1830 bis zum Dezember 1831 rund 2000 Tote. Ursache war zum einen das enorme Wachstum der Stadt, womit die [[Wiener Wasserversorgung]] nicht Schritt halten konnte, zum anderen das [[Donauhochwasser 1830]], das viele [[Klärgrube|Senkgruben]] überflutete und damit das [[Grundwasser]] verseuchte. |

||

: Auf welchen Weg der Erreger von Indien aus in andere Weltregionen gelangte, ist nicht vollständig geklärt. Da der Erreger für mehrere Tage in Wasserbehältern überleben kann, gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Erreger über Handelsrouten weiter verbreitet wurde. Zwischen 1820 und 1822 erreichte der Erreger die arabische Halbinsel über Schiffsverbindungen und Afghanistan und Persien über Karawanenwege. Der Ausbruch in [[Maskat]] im Jahr 1821 geht auf britische Truppenbewegungen zurück, die mit dem Erreger entweder in Indien oder Afghanistan in Kontakt kamen. Von Maskat aus verbreitete sich der Erreger entlang der Handelswege des arabischen Sklavenhandels bis in den Nordosten Afrikas.<ref name="P. Alcabes, S. 59">Philip Alcabes: ''Dread: How Fear And Fantasy Have Fueled Epidemics From the Black Death to Avian Flu.'' PublicAffairs, New York 2009, ISBN 978-1-58648-809-3, S. 59.</ref> |

|||

| ⚫ | * '''2. Pandemie (1826–1841): Die Epidemie breitet sich von Mekka nach Ägypten und Europa aus.''' Um 1830 brachten die gegen den polnischen [[Novemberaufstand]] zusammengezogenen [[Kaiserlich Russische Armee|russischen Truppen]] von der indischen Grenze die Krankheit erstmals nach [[Europa]] und wenig später nach Nordamerika. In den baltischen Küstengebieten und in Warschau brach Cholera ab 1830 aus. Von dort gelangte der Erreger nach Großbritannien, Deutschland und Österreich<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=gen&datum=18310059&seite=75 |

||

[[Datei:München Haidhausen Cholera 1854 a.jpg|mini|Gedenkkreuz für die Cholera-Opfer 1854 auf dem Friedhof in München-Haidhausen]] |

[[Datei:München Haidhausen Cholera 1854 a.jpg|mini|Gedenkkreuz für die Cholera-Opfer 1854 auf dem Friedhof in München-Haidhausen]] |

||

| ⚫ | * '''3. Pandemie (1852–1860): Die Epidemie betrifft einen Teil Asiens, den Maghreb (insbesondere Algerien) und Europa.''' Es kam zu mehr als einer Million Todesfällen in Russland. Im [[Krimkrieg]] (1853–1856) kamen auf beiden Seiten mehr Soldaten durch die Cholera um als in Kampfhandlungen. So starben u. a. der britische Oberbefehlshaber [[Fitzroy Somerset, 1. Baron Raglan|Lord Raglan]] und der Befehlshaber der französischen Flotte, [[Armand Joseph Bruat]], an der Krankheit. 1854 brach die Epidemie auch in London und Teilen Süddeutschlands (darunter in München) aus. In Wien wurde 1854 der Dichter [[Ferdinand Sauter]] erstes Opfer eines weiteren Ausbruchs nach der Choleraepidemie 1830/1831. In München starb ebenfalls 1854 der Historiker [[Johann Bartholomäus Goßmann]]. Allein in der Schweizer Gemeinde Binningen starben 1855 gemäß dem Bericht des dortigen Pfarrers [[Jonas Breitenstein]] innerhalb von zwei Monaten 26 der damals gut 1200 Einwohner.<ref>[[Stefan Hess]]: ''„Dieser Arzt … verdient alles Lob.“'' In: ''Liestal aktuell.'' 7. Mai 2020, S. 10; {{Webarchiv|url=https://www.liestal.ch/dl.php/de/5eb01cdf53b1d/LA_844_web.pdf |

||

| ⚫ | * '''4. Pandemie (1863–1876): Über Nordeuropa, nach Belgien im Jahre 1866, dann Frankreich und schließlich Nordafrika und Südamerika.''' Während des [[Deutscher Krieg|Preußisch-Österreichischen Kriegs]] (1866) brach die Seuche im [[Preußische Armee|preußischen Heer]] aus und kostete 3139 Soldaten das Leben. Mit dem Truppenvormarsch verbreitete sich die Cholera in [[Niederösterreich]]. Am 27. Juli 1866 wurde ein weiterer Cholerafall in Wien entdeckt. Am 24. August 1866 begann dort eine Epidemie, die bis zum 23. November desselben Jahres 1869 Tote in der Stadt verursachte. In der Umgebung waren rund 4000 Opfer zu beklagen. Im übrigen Niederösterreich kam es in 490 Ortschaften zu geschätzten 23.000 Choleraerkrankungen; es starben etwa 8000 Menschen. – Diese Cholerawelle erfasste auch in Deutschland Städte und Regionen, die bislang weniger betroffen waren. In Sachsen<ref>Rudolf Biedermann Günther: ''Die indische Cholera in Sachsen im Jahre 1865 mit Atlas.'' Leipzig 1866.</ref> und Thüringen<ref>[[Ludwig Pfeiffer (Mediziner, 1842)|Ludwig Pfeiffer]]: ''Die Cholera in Thüringen und Sachsen während der dritten Cholerainvasion 1865–1867.'' Jena 1871.</ref> verbreitete sich die Krankheit 1865/66; in Erfurt starben dabei fast 1000 Menschen, in Apolda 200 und erstmals auch in Weimar etwa 70.<ref>Axel Stefek (Hrsg.) u. a.: ''Das Weimarer Tonnensystem als Maßnahme der Stadthygiene.'' In: ''Wasser unter der Stadt. Bäche, Kanäle, Kläranlagen. Stadthygiene in Weimar vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert.'' Abwasserbetrieb Weimar, Weimar 2012, S. 83 ff.</ref> |

||

| ⚫ | * '''3. Pandemie (1852–1860): Die Epidemie betrifft einen Teil Asiens, den Maghreb (insbesondere Algerien) und Europa.''' Es kam zu mehr als einer Million Todesfällen in Russland. Im [[Krimkrieg]] (1853–1856) kamen auf beiden Seiten mehr Soldaten durch die Cholera um als in Kampfhandlungen. So starben u. a. der britische Oberbefehlshaber [[Fitzroy Somerset, 1. Baron Raglan|Lord Raglan]] und der Befehlshaber der französischen Flotte, [[Armand Joseph Bruat]], an der Krankheit. 1854 brach die Epidemie auch in London und Teilen Süddeutschlands (darunter in München) aus. [[Max von Pettenkofer|Max Pettenkofer]], der im Gegensatz zu [[Kontagionisten]] wie [[Franz Xaver von Gietl|Franz X. Gietl]] noch 1881 zur Gruppe gehörte, die vor allem Disposition und Konstitution für die Entstehung der Cholera verantwortlich machten, berichtete 1854 über den Verlauf und die Verbreitung der Cholera und schlug vor, die Bodenverunreinigung zu bekämpfen.<ref>[[Georg Benno Gruber|Georg B. Gruber]]: ''Hundert Jahre Münchener Medizinische Wochenschrift.'' In: ''Münchener Medizinische Wochenschrift.'' Band 95, Nr. 1, 2. Januar 1953, S. 1–10, hier: S. 2 und 4.</ref> In Wien wurde 1854 der Dichter [[Ferdinand Sauter]] erstes Opfer eines weiteren Ausbruchs nach der Choleraepidemie 1830/1831. In München starb ebenfalls 1854 der Historiker [[Johann Bartholomäus Goßmann]]. Allein in der Schweizer Gemeinde Binningen starben 1855 gemäß dem Bericht des dortigen Pfarrers [[Jonas Breitenstein]] innerhalb von zwei Monaten 26 der damals gut 1200 Einwohner.<ref>[[Stefan Hess]]: ''„Dieser Arzt … verdient alles Lob.“'' In: ''Liestal aktuell.'' 7. Mai 2020, S. 10; {{Webarchiv |url=https://www.liestal.ch/dl.php/de/5eb01cdf53b1d/LA_844_web.pdf |text=Volltext als PDF; 2,1 MB |wayback=20210618205300 |archiv-bot=2023-04-01 04:08:33 InternetArchiveBot}}.</ref> |

||

| ⚫ | * '''4. Pandemie (1863–1876): Über Nordeuropa, nach Belgien im Jahre 1866, dann Frankreich und schließlich Nordafrika und Südamerika.''' Während des [[Deutscher Krieg|Preußisch-Österreichischen Kriegs]] (1866) brach die Seuche im [[Preußische Armee|preußischen Heer]] aus und kostete 3139 Soldaten das Leben. Mit dem Truppenvormarsch verbreitete sich die Cholera in [[Niederösterreich]]. Am 27. Juli 1866 wurde ein weiterer Cholerafall in Wien entdeckt. Am 24. August 1866 begann dort eine Epidemie, die bis zum 23. November desselben Jahres 1869 Tote in der Stadt verursachte. In der Umgebung waren rund 4000 Opfer zu beklagen. Im übrigen Niederösterreich kam es in 490 Ortschaften zu geschätzten 23.000 Choleraerkrankungen; es starben etwa 8000 Menschen. – Diese Cholerawelle erfasste auch in Deutschland Städte<ref>[[Hubert von Grashey|Huber Grashey]]: ''Die Cholera-Epidemie im Juliusspitale zu Würzburg.'' In: ''Würzburger Medicinische Zeitung'', 7, 1866, S. 135–167; und ''Die Cholera-Epidemie im Juliusspitale zu Würzburg: August – October 1866.'' Stahel, Würzburg 1867. Zugleich Medizinische Dissertation Würzburg 1867. Sowie: Hermann Gock: ''Die Choleraepidemie zu Würzburg, Juli, August und September 1873.'' In: ''Verhandlungen der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft zu Würzburg.'' Neue Folge, Band 6, 1874, S. 49–81.</ref> und Regionen, die bislang weniger betroffen waren. In Sachsen<ref>Rudolf Biedermann Günther: ''Die indische Cholera in Sachsen im Jahre 1865 mit Atlas.'' Leipzig 1866.</ref> und Thüringen<ref>[[Ludwig Pfeiffer (Mediziner, 1842)|Ludwig Pfeiffer]]: ''Die Cholera in Thüringen und Sachsen während der dritten Cholerainvasion 1865–1867.'' Jena 1871.</ref> verbreitete sich die Krankheit 1865/66; in Erfurt starben dabei fast 1000 Menschen, in Apolda 200 und erstmals auch in Weimar etwa 70.<ref>Axel Stefek (Hrsg.) u. a.: ''Das Weimarer Tonnensystem als Maßnahme der Stadthygiene.'' In: ''Wasser unter der Stadt. Bäche, Kanäle, Kläranlagen. Stadthygiene in Weimar vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert.'' Abwasserbetrieb Weimar, Weimar 2012, S. 83 ff.</ref> In den Jahren 1855 und 1867 starben in der [[Zürich|Stadt Zürich]] in Folge prekärer hygienischer Verhältnisse in vielen Wohnungen ca. 500 Menschen an Cholera.<ref>Adi Kälin: [https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/epidemie-in-zuerich-mit-499-toten-die-cholera-ist-der-schlimmste-feind-des-volkes-ld.1308322 ''Tod in Zürich: «Die Cholera ist der schlimmste Feind des Volkes».''] In: ''[[Neue Zürcher Zeitung]]'', 29. Juli 2017.</ref> |

||

* '''5. Pandemie (1883–1896): Die Epidemie breitet sich von Indien nach Osten und Westen auf mehrere Kontinente aus.''' Um 1892 grassierte die Cholera in [[Afghanistan]] und gelangte nach [[Russisches Kaiserreich|Russland]]. In [[Hamburg]] kam es in diesem Jahr zu einer letzten großen Epidemie. [[Robert Koch]] vermutete bei der [[Choleraepidemie von 1892|Cholera-Epidemie von 1892]], dass russische [[Amerika]]-Auswanderer sie mit in die deutsche Hafenstadt gebracht hätten. Es gibt jedoch auch Zweifel an dieser Hypothese, da die ersten Cholerafälle unter Einheimischen diagnostiziert wurden. Durch die fehlende Aufklärung der Bevölkerung und zu wenig Kläranlagen wurde der Ausbruch des Erregers begünstigt. Allein in Hamburg starben mehr als 8600 Personen. In [[Istanbul]] kam es 1893 zu einer Epidemie, die von André Chantemesse im Auftrag von Louis Pasteur, der von dem Sultan Abdulhamid II. um Rat gefragt wurde, als Cholera-Epidemie identifiziert wurde (Chantemesse erstellte dazu einen Bericht, der auch auf die Notwendigkeit einer neuen Medizinschule hinwies, woraufhin erstmals die Idee zu Gründung der Haydarpaşa Medizin-Fakultät aufkam).<ref>Nuran Yildirim: ''1893'te de İstanbul'da Kolera Salını / Cholera outbreak in Istanbul in 1893.'' In: ''Tarih ve Toplum / History and Society.'' Band 129, 1994, S. 142–153.</ref><ref>Mustafa Engin Çoruh, Mukadder Gün: ''Die Reformen von Professor Dr. Robert Rieder Pascha (1861–1913) in der theoretischen und praktischen Ausbildung von Medizinern im Osmanischen Reich des frühen 20. Jahrhunderts.'' In: ''Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung.'' Band 36/37, 2017/2018 (2021), S. 111–121, hier: S. 113.</ref> |

* '''5. Pandemie (1883–1896): Die Epidemie breitet sich von Indien nach Osten und Westen auf mehrere Kontinente aus.''' Um 1892 grassierte die Cholera in [[Afghanistan]] und gelangte nach [[Russisches Kaiserreich|Russland]]. In [[Hamburg]] kam es in diesem Jahr zu einer letzten großen Epidemie. [[Robert Koch]] vermutete bei der [[Choleraepidemie von 1892|Cholera-Epidemie von 1892]], dass russische [[Amerika]]-Auswanderer sie mit in die deutsche Hafenstadt gebracht hätten. Es gibt jedoch auch Zweifel an dieser Hypothese, da die ersten Cholerafälle unter Einheimischen diagnostiziert wurden. Durch die fehlende Aufklärung der Bevölkerung und zu wenig Kläranlagen wurde der Ausbruch des Erregers begünstigt. Allein in Hamburg starben mehr als 8600 Personen. In [[Istanbul]] kam es 1893 zu einer Epidemie, die von André Chantemesse im Auftrag von Louis Pasteur, der von dem Sultan Abdulhamid II. um Rat gefragt wurde, als Cholera-Epidemie identifiziert wurde (Chantemesse erstellte dazu einen Bericht, der auch auf die Notwendigkeit einer neuen Medizinschule hinwies, woraufhin erstmals die Idee zu Gründung der Haydarpaşa Medizin-Fakultät aufkam).<ref>Nuran Yildirim: ''1893'te de İstanbul'da Kolera Salını / Cholera outbreak in Istanbul in 1893.'' In: ''Tarih ve Toplum / History and Society.'' Band 129, 1994, S. 142–153.</ref><ref>Mustafa Engin Çoruh, Mukadder Gün: ''Die Reformen von Professor Dr. Robert Rieder Pascha (1861–1913) in der theoretischen und praktischen Ausbildung von Medizinern im Osmanischen Reich des frühen 20. Jahrhunderts.'' In: ''Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung.'' Band 36/37, 2017/2018 (2021), S. 111–121, hier: S. 113.</ref> |

||

* '''6. Pandemie (1899–1923)''': Aus Asien kommend gelangte die 6. Pandemie nach Russland und breitete sich dann nach Mittel- und Westeuropa aus. |

* '''6. Pandemie (1899–1923)''': Aus Asien kommend gelangte die 6. Pandemie nach Russland und breitete sich dann nach Mittel- und Westeuropa aus. |

||

Neben diesen Pandemien gab es gravierende lokale Epidemien. Allein [[Berlin]] wurde in 42 Jahren zwischen 1831 und 1873 dreizehnmal von der Cholera heimgesucht. In ganz [[Preußen]] waren die Epidemien von 1848/49, 1852, 1855 und 1866 besonders schwer; bei der letztgenannten starben offiziell 114.683 Menschen an der Cholera. Flächendeckend wurde Deutschland zum letzten Mal im Jahre 1873 von der Cholera erfasst. In Süddeutschland hatte vor allem [[München]] schwer zu leiden.<ref>[http://www.gesundheitsamt.de/alle/seuche/infekt/bakt/chol/sg.htm ''Cholera – Seuchengeschichte''.] [Auszüge aus: Hans Wilderotter, Katrin Achilles-Syndram, Deutsches Hygiene-Museum Dresden: ''Das große Sterben. Seuchen machen Geschichte (Ausstellung: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, 8.12.1995 bis 10.3.1996)''.] Jovis, Berlin 1995, ISBN 3-931321-19-3 |

Neben diesen Pandemien gab es gravierende lokale Epidemien. Allein [[Berlin]] wurde in 42 Jahren zwischen 1831 und 1873 dreizehnmal von der Cholera heimgesucht. In ganz [[Preußen]] waren die Epidemien von 1848/49, 1852, 1855 und 1866 besonders schwer; bei der letztgenannten starben offiziell 114.683 Menschen an der Cholera. Flächendeckend wurde Deutschland zum letzten Mal im Jahre 1873 von der Cholera erfasst. In Süddeutschland hatte vor allem [[München]] schwer zu leiden.<ref>[http://www.gesundheitsamt.de/alle/seuche/infekt/bakt/chol/sg.htm ''Cholera – Seuchengeschichte''.] gesundheitsamt.de; abgerufen am 6. August 2015. [Auszüge aus: Hans Wilderotter, Katrin Achilles-Syndram, Deutsches Hygiene-Museum Dresden: ''Das große Sterben. Seuchen machen Geschichte (Ausstellung: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, 8.12.1995 bis 10.3.1996)''.] Jovis, Berlin 1995, ISBN 3-931321-19-3.</ref> Ein Cholera-Ausbruch 1848/1849 war in London weit schwerwiegender als der Choleraausbruch 1832/1832. Während dieses Ausbruchs starben in London 15.000 Menschen, mehr als 0,5 Prozent bei einer damaligen Stadtbevölkerung von etwa 2,5 Millionen. In der ersten Woche des September 1849 starben 300 Menschen pro Tag.<ref>P. Alcabes: ''Dread – How Fear And Fantasy Have Fueled Epidemics From the Black Death to Avian Flu.'' New York 2009, S. 65.</ref> |

||

=== Seit 1961 die 7. Pandemie === |

=== Seit 1961 die 7. Pandemie === |

||

Die [[WHO]] spricht bei den seit 1961 aufgetretenen Ausbrüchen, teilweise in Form von Epidemien, von der 7. Pandemie. Sie sei die längste derzeit (Stand Februar 2019) grassierende Pandemie.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.who.int/cholera/the-forgotten-pandemic/en/ |titel=Cholera: The Forgotten Pandemic |hrsg=[[WHO]] |datum=2018-10-22 |sprache=en |abruf=2019-02-01}}</ref> Von Indonesien aus gelangte die Epidemie in die Sowjetunion und dann nach Mittel- und Westeuropa. Auslöser ist der Subtyp El Tor des ''Vibrio cholerae''. |

Die [[Weltgesundheitsorganisation|WHO]] spricht bei den seit 1961 aufgetretenen Ausbrüchen, teilweise in Form von Epidemien, von der 7. Pandemie. Sie sei die längste derzeit (Stand Februar 2019) grassierende Pandemie.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.who.int/cholera/the-forgotten-pandemic/en/ |titel=Cholera: The Forgotten Pandemic |hrsg=[[Weltgesundheitsorganisation|WHO]] |datum=2018-10-22 |sprache=en |abruf=2019-02-01}}</ref> Von Indonesien aus gelangte die Epidemie in die Sowjetunion und dann nach Mittel- und Westeuropa. Auslöser ist der Subtyp El Tor des ''Vibrio cholerae''. |

||

Die letzte größere Epidemie des 20. Jahrhunderts breitete sich in [[Peru]] 1991 aus. Am 9. Februar rief die peruanische Regierung den nationalen [[Notstand]] aus, trotzdem trat die Epidemie auch in [[Ecuador]], [[Kolumbien]], [[Mexiko]] und [[Nicaragua]] auf. Von den rund 400.000 damals in [[Südamerika]] Erkrankten starben etwa 12.000. |

Die letzte größere Epidemie des 20. Jahrhunderts breitete sich in [[Peru]] 1991 aus. Am 9. Februar rief die peruanische Regierung den nationalen [[Notstand]] aus, trotzdem trat die Epidemie auch in [[Ecuador]], [[Kolumbien]], [[Mexiko]] und [[Nicaragua]] auf. Von den rund 400.000 damals in [[Südamerika]] Erkrankten starben etwa 12.000. |

||

Eine während des [[Völkermord in Ruanda|Ruanda-Krieges]] ausgelöste Cholera-Epidemie forderte im Jahr 1994 ungefähr 40.000 Opfer.<ref>Colette Braeckman: [http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Ruanda/chronik.html ''Völkermord in Ruanda. Eine Chronik unterlassener Hilfeleistungen''.] |

Eine während des [[Völkermord in Ruanda|Ruanda-Krieges]] ausgelöste Cholera-Epidemie forderte im Jahr 1994 ungefähr 40.000 Opfer.<ref>Colette Braeckman: [http://www.ag-friedensforschung.de/regionen/Ruanda/chronik.html ''Völkermord in Ruanda. Eine Chronik unterlassener Hilfeleistungen''.] ag-friedensforschung.de; aus: ''Le Monde diplomatique'', Nr. 7307, 12. März 2004; abgerufen am 1. Oktober 2016.</ref> |

||

Im Jahr 2007 breitete sich eine Cholera-Epidemie in weiten Teilen Iraks aus, rund 4.700 Menschen erkrankten. Weltweit wurden im Jahr 2007 177.963 Cholera-Erkrankungen gemeldet, der Anteil tödlicher Verläufe an allen der WHO gemeldeten Cholerafällen betrug 2,3 Prozent.<ref>[http://www.who.int/wer/2008/wer8331.pdf ''Weekly Epidemiological Record.''] (PDF; 526 kB) WHO, Band 83, Nr. 31, 1. August 2008, S. 261–283.</ref> |

Im Jahr 2007 breitete sich eine Cholera-Epidemie in weiten Teilen Iraks aus, rund 4.700 Menschen erkrankten. Weltweit wurden im Jahr 2007 177.963 Cholera-Erkrankungen gemeldet, der Anteil tödlicher Verläufe an allen der WHO gemeldeten Cholerafällen betrug 2,3 Prozent.<ref>[http://www.who.int/wer/2008/wer8331.pdf ''Weekly Epidemiological Record.''] (PDF; 526 kB) WHO, Band 83, Nr. 31, 1. August 2008, S. 261–283.</ref> |

||

| Zeile 159: | Zeile 141: | ||

[[Datei:Spread of Zimbabwean Cholera Outbreak.svg|mini|Die Cholera-Epidemie im südlichen Afrika 2008/2009:<br />{{Farblegende|red|Todesfälle}} {{Farblegende|orange|Infektionen}}]] |

[[Datei:Spread of Zimbabwean Cholera Outbreak.svg|mini|Die Cholera-Epidemie im südlichen Afrika 2008/2009:<br />{{Farblegende|red|Todesfälle}} {{Farblegende|orange|Infektionen}}]] |

||

Anfang Dezember 2008 wurde in [[Simbabwe]] der nationale Notstand infolge einer schweren Cholera-Epidemie ausgerufen, da das Land die zu diesem Zeitpunkt 18.000 Verdachtsfälle nicht mehr selbst versorgen konnte.<ref>[ |

Anfang Dezember 2008 wurde in [[Simbabwe]] der nationale Notstand infolge einer schweren Cholera-Epidemie ausgerufen, da das Land die zu diesem Zeitpunkt 18.000 Verdachtsfälle nicht mehr selbst versorgen konnte.<ref>[https://www.focus.de/gesundheit/news/cholera-epidemie-notstand-in-simbabwe-ausgerufen_aid_353319.html ''Notstand in Simbabwe ausgerufen''.] focus.de, 4. Dezember 2008.</ref> Die Epidemie breitete sich auf den benachbarten Grenzgebiets-Distrikt [[Vhembe]] von [[Südafrika]] aus, wo mehr als 500 Erkrankungen registriert wurden. Er wurde am 11. Dezember 2008 zum Katastrophengebiet erklärt.<ref>[https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,595809,00.html ''Südafrika erklärt Grenzregion zu Katastrophengebiet''.] [[Spiegel Online]], 11. Dezember 2008.</ref> Nur einen Tag später erklärte Simbabwes Präsident [[Robert Mugabe|Mugabe]] die Cholera-Epidemie in seinem Land für beendet, obwohl zum damaligen Zeitpunkt nach Angaben der unabhängigen Hilfsorganisation [[Oxfam]] noch mindestens 60.000 Menschen an der Krankheit litten.<ref>[http://www.n-tv.de/panorama/Cholera-in-Simbabwe-article41326.html ''Cholera in Simbabwe''.] n-tv.de</ref> Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit dem Ausbruch der Epidemie im August 2008 mittlerweile fast 98.000 Menschen in Simbabwe an Cholera erkrankt, über 4.200 kamen ums Leben (Stand: 7. Mai 2009).<ref>[http://www.who.int/hac/crises/zwe/sitreps/cholera_daily_updates/en/ ''Cholera – Daily Updates''.] Weltgesundheitsorganisation (WHO).</ref> |

||

{{Hauptartikel|Choleraepidemie in Haiti ab 2010}} |

{{Hauptartikel|Choleraepidemie in Haiti ab 2010}} |

||

| ⚫ | Ende Oktober 2010 rief [[Haiti]] nach dem Ausbruch von Cholera-Erkrankungen den sanitären Notstand aus.<ref>{{Webarchiv |url=http://www.tagesschau.de/ausland/haiti890.html |text=''Haiti ruft sanitären Notstand aus''. |wayback=20101024202354}} [[Tagesschau (ARD)]], 23. Oktober 2010.</ref> Die Infektionen traten zunächst in der ländlichen Provinz [[Département Artibonite|Artibonite]], nördlich der Hauptstadt [[Port-au-Prince]], auf. Am 9. November 2010 wurden erstmals Cholera-Erkrankungen in der Hauptstadt gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehr als 550 Menschen an der Krankheit gestorben, mehr als 8000 Haitianer waren infiziert.<ref>[ |

||

| ⚫ | Ende Oktober 2010 rief [[Haiti]] nach dem Ausbruch von Cholera-Erkrankungen den sanitären Notstand aus.<ref>{{Webarchiv |url=http://www.tagesschau.de/ausland/haiti890.html |text=''Haiti ruft sanitären Notstand aus''. |wayback=20101024202354}} [[Tagesschau (ARD)]], 23. Oktober 2010.</ref> Die Infektionen traten zunächst in der ländlichen Provinz [[Département Artibonite|Artibonite]], nördlich der Hauptstadt [[Port-au-Prince]], auf. Am 9. November 2010 wurden erstmals Cholera-Erkrankungen in der Hauptstadt gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehr als 550 Menschen an der Krankheit gestorben, mehr als 8000 Haitianer waren infiziert.<ref>[https://www.spiegel.de/panorama/0,1518,728225,00.html ''Cholera-Epidemie erreicht Hauptstadt Port-au-Prince''.] [[Spiegel Online]], 9. November 2010.</ref> Anfang des Jahres 2010 hatte ein [[Erdbeben in Haiti 2010|schweres Erdbeben]] die Region erschüttert. Nach der Katastrophe waren mehr als 500.000 Menschen an Cholera erkrankt und über 7.000 gestorben.<ref>[https://www.aerztezeitung.de/panorama/article/811909/cholera-faelle-haiti.html?sh=1&h=1660510526 ''Wieder mehr Cholera-Fälle in Haiti.''] In: ''Ärzte Zeitung online.'' 27. April 2012.</ref> Seit Beginn der Regenzeit 2012 hat sich die Situation erneut verschärft. Nach Angaben von [[Ärzte ohne Grenzen]] hat sich die Zahl der Patienten in weniger als einem Monat mehr als verdreifacht.<ref>{{Webarchiv |url=http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/presse/pressemitteilungen/2012/pm-2012-04-26/index.html |text=''Ärzte ohne Grenzen: Deutlich mehr Cholerafälle in Haiti.'' |wayback=20120512131445 |archiv-bot=2023-12-04 12:21:09 InternetArchiveBot}} Pressemitteilung, 26. April 2012.</ref> Grund hierfür war ein [[Choleraepidemie in Haiti ab 2010|Bakterium]], das von nepalesischen UNO-Soldaten eingeschleppt wurde. |

||

| ⚫ | Zwischen dem 30. Mai und dem 6. Juni 2011 berichtete die Ukraine der WHO von 14 Cholera-Fällen.<ref>[http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/news/news/2011/06/ukraine-reports-14-cholera-cases |

||

| ⚫ | Zwischen dem 30. Mai und dem 6. Juni 2011 berichtete die Ukraine der WHO von 14 Cholera-Fällen.<ref>[http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/news/news/2011/06/ukraine-reports-14-cholera-cases ''Ukraine reports 14 cholera cases 06-06-2011.''] [[Weltgesundheitsorganisation|WHO]]; abgerufen am 10. Juni 2011.</ref> |

||

| ⚫ | Am 2. Juli 2012 wurden aus dem ostkubanischen [[Manzanillo (Kuba)|Manzanillo]] 53 Cholera-Erkrankungen und drei Todesfälle gemeldet.<ref>[http://www.granma.cu/granmad/2012/07/03/nacional/artic09.html ''Nota Informativa del Ministerio de Salud Pública, 2 de julio del 2012.''] In: ''[[Granma (Zeitung)|Granma]] |

||

| ⚫ | Am 2. Juli 2012 wurden aus dem ostkubanischen [[Manzanillo (Kuba)|Manzanillo]] 53 Cholera-Erkrankungen und drei Todesfälle gemeldet.<ref>[http://www.granma.cu/granmad/2012/07/03/nacional/artic09.html ''Nota Informativa del Ministerio de Salud Pública, 2 de julio del 2012.''] In: ''[[Granma (Zeitung)|Granma]]'', 3. Juli 2012.</ref> Am 28. August bezeichnete das kubanische Gesundheitsministerium den Cholera-Ausbruch für beendet. Demzufolge gab es insgesamt 417 bestätigte Fälle. Neben der [[Provinz Granma]], wo ein Großteil der Erkrankungen registriert wurden, gab es noch vereinzelte Fälle in den Provinzen [[Provinz Santiago de Cuba|Santiago de Cuba]], [[Provinz Guantánamo|Guantánamo]] und in der Hauptstadt [[Havanna]]. Es sei jedoch bei den drei Todesfällen geblieben.<ref>[http://www.granma.cu/granmad/2012/08/28/nacional/artic04.html ''Nota Informativa del Ministerio de Salud Pública, 27 de agosto de 2012''.] In: ''Granma.'' 28. August 2012.</ref> Nichtoffiziellen Berichten zufolge gab es jedoch allein in der Provinz Granma mindestens 15 Tote.<ref>Juan O. Tamayo: {{Webarchiv |url=http://www.elnuevoherald.com/2012/07/06/v-fullstory/1246202/el-colera-deja-al-menos-15-muertos.html |text=''El cólera causa al menos 15 muertes en Cuba.'' |archive-is=20130121}} In: ''[[El Nuevo Herald]].'' 6. Juli 2012.</ref> Nur einen Monat nachdem die Epidemie für beendet erklärt worden war, gaben die Behörden neun neue Cholerafälle in der Provinz Granma bekannt.<ref>{{Webarchiv |url=http://cafefuerte.com/cuba/noticias-de-cuba/sociedad/2220-autoridades-confirman-9-nuevos-casos-colera-en-granma |text=''Autoridades confirman 9 casos de cólera en Granma''. |wayback=20120930015426 |archiv-bot=2023-12-04 12:21:09 InternetArchiveBot}} cafefuerte.com, 27. September 2012.</ref> Infolge des [[Hurrikan Sandy|Hurrikans Sandy]] gab es gemäß offiziell nicht bestätigten Meldungen ein erneutes starkes Ansteigen der Neuinfektionen. Schwerpunkt der Epidemie waren diesmal die Provinzen Santiago de Cuba und Guantánamo sowie Einzelfälle in der [[Provinz Holguín]].<ref>{{Webarchiv |url=http://www.elnuevoherald.com/2012/11/21/1348635/aumentan-los-casos-de-colera-en.html |text=''Aumentan los casos de cólera en el oriente cubano''. |wayback=20130518101246 |archiv-bot=2023-04-01 04:08:33 InternetArchiveBot}} [[El Nuevo Herald]], 22. November 2012.</ref> Im Januar 2013 mussten die kubanischen Behörden auch 51 Fälle in Havanna zugeben,<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-21023366 ''Cuba confirms 51 cholera cases in Havana''.] [[BBC News]], 15. Januar 2013.</ref> nachdem unabhängige Quellen schon länger davon berichteten und von einer weit höheren Zahl der Betroffenen ausgingen.<ref>Sarah Rainsford: [http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-21002191 ''Cholera fear in Cuba as officials keep silent''.] [[BBC News]], 13. Januar 2013.</ref> |

||

| ⚫ | Im August 2012 rief die Regierung von [[Sierra Leone]] wegen einer Cholera-Epidemie den nationalen Notstand aus. Laut dem [[Auswärtiges Amt|Auswärtigen Amt]] in Berlin gab es über 10.000 Erkrankte und mehrere hundert Tote. In der Hauptstadt [[Freetown]] und der Umgebung sollen seit Beginn des Jahres 176 Menschen an der Krankheit gestorben sein.<ref>[ |

||

| ⚫ | Im August 2012 rief die Regierung von [[Sierra Leone]] wegen einer Cholera-Epidemie den nationalen Notstand aus. Laut dem [[Auswärtiges Amt|Auswärtigen Amt]] in Berlin gab es über 10.000 Erkrankte und mehrere hundert Tote. In der Hauptstadt [[Freetown]] und der Umgebung sollen seit Beginn des Jahres 176 Menschen an der Krankheit gestorben sein.<ref>[https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/magen-darminfekte/article/819644/cholera-sierra-leone-ruft-notstand.html?sh=3&h=-825835998 ''Cholera: Sierra Leone ruft den Notstand aus.''] aerztezeitung.de, 18. August 2012; abgerufen am 12. November 2020.</ref> |

||

| ⚫ | Ab September 2013 trat die Cholera auch in [[Mexiko]] auf. Bis Mitte Oktober wurden 171 Fälle registriert, davon 157 im Bundesstaat [[Hidalgo (Bundesstaat)|Hidalgo]]. Ein Betroffener ist gestorben. Der Cholera-Erreger weist laut WHO eine 95 |

||

| ⚫ | Ab September 2013 trat die Cholera auch in [[Mexiko]] auf. Bis Mitte Oktober wurden 171 Fälle registriert, davon 157 im Bundesstaat [[Hidalgo (Bundesstaat)|Hidalgo]]. Ein Betroffener ist gestorben. Der Cholera-Erreger weist laut WHO eine 95-prozentige Ähnlichkeit mit den in Haiti, der Dominikanischen Republik und in Kuba gefundenen Varianten auf.<ref>{{Webarchiv |url=http://www.stern.de/wissen/zahl-der-cholera-faelle-in-mexiko-steigt-2065782.html |text=''Zahl der Cholera-Fälle in Mexiko steigt''. |wayback=20131021002023}} stern.de, 20. Oktober 2013.</ref> |

||

[[Datei:Cholera Jemen Inzidenzrate.png|mini|Cholera im Jemen: Grafische Darstellung der Erkrankungen je 10.000 Einwohner in den einzelnen Gouvernements seit dem 24. April 2017, stand 30. April 2019]] |

[[Datei:Cholera Jemen Inzidenzrate.png|mini|Cholera im Jemen: Grafische Darstellung der Erkrankungen je 10.000 Einwohner in den einzelnen Gouvernements seit dem 24. April 2017, stand 30. April 2019]] |

||

{{Hauptartikel|Cholera im Jemen seit 2016}} |

{{Hauptartikel|Cholera im Jemen seit 2016}} |

||

Im September beziehungsweise Oktober 2016 kam es zu einem ersten Ausbruch der Cholera im Jemen. Ab 24. April 2017 gab es im [[Jemen]] nach Bericht der [[WHO]] einen rasanten Anstieg um mehr als 23.000 neue Cholera-Verdachtsfälle.<ref>{{Webarchiv |url=http://www.tagesschau.de/ausland/cholera-jemen-105.html |text=Rasanter Anstieg von Cholera im Jemen |wayback=20170521002027}} |

Im September beziehungsweise Oktober 2016 kam es zu einem ersten Ausbruch der Cholera im Jemen. Ab 24. April 2017 gab es im [[Jemen]] nach Bericht der [[Weltgesundheitsorganisation|WHO]] einen rasanten Anstieg um mehr als 23.000 neue Cholera-Verdachtsfälle.<ref>{{Webarchiv |url=http://www.tagesschau.de/ausland/cholera-jemen-105.html |text=Rasanter Anstieg von Cholera im Jemen. |wayback=20170521002027}} [[Tagesschau (ARD)]], 21. Mai 2017.</ref> Ende Juni 2017 waren laut Angaben der WHO bereits 200.000 Menschen infiziert und mehr als tausend Menschen an der Infektionskrankheit gestorben.<ref>{{Webarchiv |url=http://www.tagesschau.de/ausland/jemen-cholera-107.html |text=Viel Müll, keine Ärzte – ideal für Cholera. |wayback=20170625002023}} [[Tagesschau (ARD)]], 25. Juni 2017.</ref> Anfang November 2017 waren im Jemen 900.000 Menschen erkrankt.<ref>[https://www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-saudi-arabien-und-iran-nehmen-ein-volk-in-geiselhaft-a-1176828.html ''Bürgerkrieg im Jemen''.] [[Spiegel Online]], 9. November 2017.</ref> Im Dezember 2017 wurde nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz die Marke von einer Million Verdachtsfällen überschritten, die Weltgesundheitsorganisation nennt knapp unter einer Million, davon mehr als 2200 Todesfälle.<ref>[http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_82940720/jemen-groesster-cholera-ausbruch-der-geschichte.html ''Jemen: Größter Cholera-Ausbrich der Geschichte''.] t-online.de/nachrichten; abgerufen am 23. Dezember 2017.</ref> Es gilt als der größte bekannte Cholera-Ausbruch in der Geschichte der Menschheit.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/article/954768/infektion-cholera-epidemie-jemen-verlangsamt.html |titel=Cholera-Epidemie im Jemen verlangsamt sich |werk=[[Ärzte Zeitung]] |datum=2017-12-22 |abruf=2019-02-02}}</ref> Bis zum 30. April 2019 wurden 1.702.246 Verdachtsfälle auf Cholera und 3.438 bestätigte Todesfälle erfasst.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.emro.who.int/images/stories/csr/documents/Cholera_situation_update_Yemen_April_2019.pdf |titel=Cholera Situation in Yemen. April 2019 |hrsg=[[Weltgesundheitsorganisation|WHO]] |format=PDF |sprache=en |offline=1 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20190705002625/http://www.emro.who.int/images/stories/csr/documents/Cholera_situation_update_Yemen_April_2019.pdf |archiv-datum=2019-07-05 |archiv-bot=2023-04-01 04:08:33 InternetArchiveBot |abruf=2019-05-16}}</ref> |

||

== Rezeption in Kunst und Kultur == |

|||

| ⚫ | |||

Der 1951 erschienene Roman ''[[Der Husar auf dem Dach (Roman)|Der Husar auf dem Dach]]'' von [[Jean Giono]] spielt 1832 in der [[Provence]], in welcher eine Cholera-Epidemie wütet. Das Buch wurde 1995 von [[Jean-Paul Rappeneau]] mit [[Juliette Binoche]] in der weiblichen Hauptrolle [[Der Husar auf dem Dach (Film)|verfilmt]]. |

|||

| ⚫ | |||

* [[Choleraepidemie]] – listet mehrere |

* [[Choleraepidemie]] – listet mehrere Epidemien |

||

* [[Bakteriologie]] |

* [[Bakteriologie]] |

||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

<!-- chronologisch, neueste zuerst --> |

<!-- chronologisch, neueste zuerst --> |

||

* Alexander Bartl: ''Walzer in Zeiten der Cholera. Eine Seuche verändert die Welt.'' HarperCollins, Hamburg 2021, ISBN 978-3-7499-0238-5. |

* Alexander Bartl: ''Walzer in Zeiten der Cholera. Eine Seuche verändert die Welt.'' HarperCollins, Hamburg 2021, ISBN 978-3-7499-0238-5. |

||

* Axel Stefek (Hrsg.) u. a.: ''Cholera und trübes Wasser. Die Folgen der überholten Infrastruktur.'' In: ''Wasser unter der Stadt. Bäche, Kanäle, Kläranlagen. Stadthygiene in Weimar vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert.'' Abwasserbetrieb Weimar, Weimar 2012, S. 83–91. |

* Axel Stefek (Hrsg.) u. a.: ''Cholera und trübes Wasser. Die Folgen der überholten Infrastruktur.'' In: ''Wasser unter der Stadt. Bäche, Kanäle, Kläranlagen. Stadthygiene in Weimar vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert.'' Abwasserbetrieb Weimar, Weimar 2012, S. 83–91. |

||

| Zeile 190: | Zeile 175: | ||

* Charlotte E. Henze: ''Disease, Health Care and Government in Late Imperial Russia: Life and Death on the Volga, 1823–1914.'' Routledge, Oxon (UK) 2011, ISBN 978-0-415-54794-9. |

* Charlotte E. Henze: ''Disease, Health Care and Government in Late Imperial Russia: Life and Death on the Volga, 1823–1914.'' Routledge, Oxon (UK) 2011, ISBN 978-0-415-54794-9. |

||

* Ernst Visser: ''Urban Developments in the Time of Cholera: Vienna 1830–1850.'' Dissertation, [[Central European University]] – History Department, Budapest 2011. |

* Ernst Visser: ''Urban Developments in the Time of Cholera: Vienna 1830–1850.'' Dissertation, [[Central European University]] – History Department, Budapest 2011. |

||

* Neil E. Gibson (Kommentator): ''A single dose of azithromycin was more effective than ciprofloxacin for severe cholera in men in Bangladesh.'' In: ''Evidence-Based Medicine |