„Mirie it is while sumer ilast“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K →Text |

K →Inhalt und Motive: Wortdopplung ersetzt |

||

| (81 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

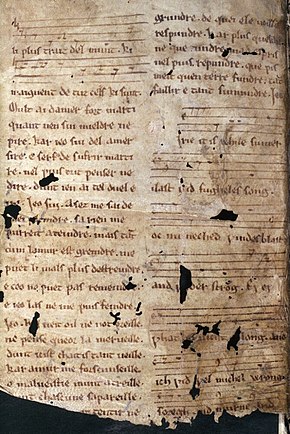

[[Datei:Mirie it is while sumer ilast.jpg|mini|''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'', Ausschnitt der Originalhandschrift aus dem 13. Jahrhundert.|alt=Detailfoto einer Pergamentseite mit Notation und Liedtext]] |

[[Datei:Mirie it is while sumer ilast.jpg|mini|''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'', Ausschnitt der Originalhandschrift aus dem 13. Jahrhundert.|alt=Detailfoto einer Pergamentseite mit Notation und Liedtext]] |

||

'''''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}''''' ({{DeS|''Heiter ist es solang der Sommer währt''}}) oder kurz '''''{{lang|enm|Mirie it is}}''''' ist ein [[mittelenglisch]]es Lied aus der ersten Hälfte des [[13. Jahrhundert]]s. Es handelt von der Sehnsucht nach dem Sommer im Angesicht der herannahenden kalten Jahreszeit und der bedauernswerten Situation des [[Lyrisches Ich|lyrischen Ichs]]. Der Verfasser des Liedes ist unbekannt; Text und Melodie sind unvollständig auf einer einzelnen, beschädigten Manuskriptseite überliefert, was zusammen mit der teils uneindeutigen Ausführung der [[Neume]] |

'''''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}''''' ({{DeS|''Heiter ist es solang der Sommer währt''}}) oder kurz '''''{{lang|enm|Mirie it is}}''''' ist ein [[mittelenglisch]]es Lied aus der ersten Hälfte des [[13. Jahrhundert]]s. Es handelt von der Sehnsucht nach dem Sommer im Angesicht der herannahenden kalten Jahreszeit und der bedauernswerten Situation des [[Lyrisches Ich|lyrischen Ichs]]. Der Verfasser des Liedes ist unbekannt; Text und Melodie sind unvollständig auf einer einzelnen, beschädigten Manuskriptseite überliefert, was zusammen mit der teils uneindeutigen Ausführung der für die [[Notation (Musik)|Notation]] verwendeten [[Neume]]n die Rekonstruktion des Liedes erschwert. So ist unklar, ob das Lied ursprünglich weitere Zeilen oder Strophen enthielt. |

||

''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'' ist eines der ältesten überlieferten Lieder in [[Englische Sprache|englischer Sprache]]. Es stellt eines der wenigen Zeugnisse nichtliturgischer Musik aus dem |

''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'' ist eines der ältesten überlieferten Lieder in [[Englische Sprache|englischer Sprache]]. Es stellt eines der wenigen Zeugnisse nichtliturgischer Musik aus dem England des Mittelalters dar. Das Manuskript fand sich zusammen mit zwei [[Altfranzösische Sprache|altfranzösischen]] Liedern in einem [[Buch der Psalmen]] aus der {{lang|en|[[Bodleian Library]]}}. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt und 1901 der Fachwelt zugänglich gemacht. In den 1960er Jahren wurde es von [[Frank Llewelyn Harrison]] das erste Mal modern arrangiert und eingespielt. Seine von moderner Ästhetik geprägte Rekonstruktion fand als ''{{lang|enm|Miri it is while sumer ilast}}'' durch den [[Vereinigtes Königreich|britischen]] [[Horrorfilm]] ''{{lang|en|[[The Wicker Man (1973)|The Wicker Man]]}}'' von 1973 Verbreitung und hat sich seitdem auch in der [[Alte Musik|Alten Musik]] als die populärste durchgesetzt. |

||

== Überlieferungsgeschichte == |

== Überlieferungsgeschichte == |

||

=== Manuskript === |

=== Manuskript === |

||

''Mirie it is while sumer ilast'' ist nur aus einer einzigen Quelle bekannt. Es findet sich gemeinsam mit zwei zeitgenössischen |

''Mirie it is while sumer ilast'' ist nur aus einer einzigen Quelle bekannt. Es findet sich gemeinsam mit zwei zeitgenössischen altfranzösischen Musikstücken – ''[[Chant ai entendu|[…] chant ai entendu]]'' und ''{{lang|fro|[[Mult s’asprisme]]}}'' – auf einer Pergamentseite. Sie wurde nachträglich als [[Vorsatz (Buchherstellung)|Vorsatzblatt]] in ein [[Buch der Psalmen]] aus der zweiten Hälfte des [[12. Jahrhundert]]s eingebunden. Womöglich stammt das Buch ursprünglich aus der [[East Anglia|ostenglischen]] [[Thorney Abbey|Benediktinerabtei Thorney]] bei [[Peterborough]]. Darauf deutet die Erwähnung der Heiligen [[Benedikt von Nursia|Benedikt]], [[Botolph von Boston|Botolph]] und [[Æthelthryth]] in der im Psalter enthaltenen [[Litanei]] hin. Die Gebeine Botolphs wurden in Thorney als [[Reliquie]] verwahrt, während Æthelthryth als Schutzpatronin der {{lang|en|[[Isle of Ely]]}} galt. Über die Sammlung des [[Antiquar]]s [[Richard Rawlinson]] gelangten das Buch und das eingebundene Manuskript 1755 in den Bestand der {{lang|en|[[Bodleian Library]]}} der [[University of Oxford|Universität Oxford]]. Dort ist sie unter der Signatur MS Rawlinson G. 22 katalogisiert.<ref name="Nicholson1967-xi" /> |

||

[[Datei:MS. Rawl. G. 22 (fol. 001v).jpg|mini| |

[[Datei:MS. Rawl. G. 22 (fol. 001v).jpg|mini|zentriert|hochkant=1.3|MS Rawlinson G. 22 (fol. 001v): Pergamentseite mit Text und Melodie von ''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'' (rechte Spalte)|alt=Beschädigte Pergamentseite mit altfranzösischem und mittelenglischem Text und Mensuralnotation]] |

||

Das Lied findet sich auf der (in Einbindungrichtung) Rückseite des Pergaments in der rechten von zwei Textspalten. Das stark vergilbte Pergament weist an mehreren Stellen Löcher auf, zudem ist der untere Rand der Seite abgerissen, sodass auch Teile des Liedtexts und der Notation fehlen.<ref name="Reichl2005-26-27" /> |

Das Lied findet sich auf der (in Einbindungrichtung) Rückseite des Pergaments in der rechten von zwei Textspalten. Das stark vergilbte Pergament weist an mehreren Stellen Löcher auf, zudem ist der untere Rand der Seite abgerissen, sodass auch Teile des Liedtexts und der Notation fehlen.<ref name="Reichl2005-26-27" /> Eine vorangehende und drei nachfolgende Seiten, welche wohl zu dem ursprünglichen Psalmenbuch gehörten, waren ebenfalls in dem Band enthalten, wurden aber zu einem unbekannten Zeitpunkt herausgeschnitten.<ref name="Nicholson1967-xi" /> |

||

=== Lokalisierung und Datierung === |

=== Lokalisierung und Datierung === |

||

Anhand sprachlicher Merkmale wird die Handschrift mit ''Mirie it is'' auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert und im Dialektraum der {{lang|en|[[Midlands]]}} verortet. Für diese Lokalisierung ist unter anderem das Wort ''{{lang|enm|oc}}'' |

Anhand sprachlicher Merkmale wird die Handschrift mit ''Mirie it is'' auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert und im Dialektraum der {{lang|en|[[Midlands]]}} verortet. Für diese Lokalisierung ist unter anderem das Wort ''{{lang|enm|oc}}'' ''(doch)'' von Bedeutung, das in diesem Zusammenhang ein [[Altnordische Sprache|altnordisches]] [[Lehnwort]] darstellt, was sich mit der Region um [[Cambridge]] decken würde.<ref name="Stanley1983-149" /> [[Edward Williams Byron Nicholson|E. W. B. Nicholson]] setzte den Zeitpunkt der Niederschrift um das Jahr 1225 an. Darauf deutet das ''gh'' in ''{{lang|enm|fugheles}}'' und ''{{lang|enm|soregh}}'' hin, das ab etwa 1250 zunehmend durch ''w'' ersetzt wurde. [[Eric Dobson]] wendet allerdings ein, dass die Lautverschiebung des [[altenglisch]]en ''sang'' zu mittelenglisch ''song'' (durch Verlängerung des a vor ''ng''), wie sie sich im Liedtext bereits findet, in den {{lang|en|Midlands}} kaum vor 1225 stattgefunden haben dürfte. Auch der Verlust der Endsilbe ''-e'' in ''{{lang|enm|fast}}'' deute eher auf einen späteren Zeitpunkt der Niederschrift hin. Dobson hält daher eine Entstehung zwischen 1230 und 1240 für etwas wahrscheinlicher.<ref name="Dobson&Harrison1979-121" /> |

||

Eine solche Datierung über sprachliche Merkmale wird allerdings durch die Überlieferung mittelalterlichen Liedgutes verkompliziert. Zunächst handelt es sich bei dem Manuskript wohl um die Niederschrift bereits existierender Texte. Zwischen Komposition und Verfassung des Manuskripts kann also eine nicht unbeträchtliche Zeitspanne gelegen haben. Auch ist dadurch unklar, um wessen Worte es sich im Liedtext handelt: um die des Liedes, wie es der Kopist gehört beziehungsweise gelernt hat, oder um die des Kopisten, der einen womöglich fremden Dialekt des Mittelenglischen in seine eigene Mundart übertrug. Viele mittelenglische Liedtexte weisen |

Eine solche Datierung über sprachliche Merkmale wird allerdings durch die Überlieferung mittelalterlichen Liedgutes verkompliziert. Zunächst handelt es sich bei dem Manuskript wohl um die Niederschrift bereits existierender Texte. Zwischen Komposition und Verfassung des Manuskripts kann also eine nicht unbeträchtliche Zeitspanne gelegen haben. Auch ist dadurch unklar, um wessen Worte es sich im Liedtext handelt: um die des Liedes, wie es der Kopist gehört beziehungsweise gelernt hat, oder um die des Kopisten, der einen womöglich fremden Dialekt des Mittelenglischen in seine eigene Mundart übertrug. Viele mittelenglische Liedtexte weisen in ihrem Wortschatz eine starke dialektale Mischung auf. Das impliziert, dass sie womöglich quer durch das damalige England Verbreitung fanden, bevor sie in einer bestimmten Fassung schriftlich festgehalten wurden.<ref name="Deeming2013-xli" /> Derart entstandene Texte sind also nicht ohne Weiteres einem klar abgegrenzten Dialekt oder einer bestimmten Entwicklungsphase des Mittelenglischen zuordenbar. Zu guter Letzt gab es auch zwischen gesprochenem und geschriebenen Wort eine sprachliche Kluft: In der Schriftsprache wurden archaische Formen oft noch beibehalten, während sie sich der Alltagssprache bereits verloren hatten. Sprachliche Entwicklungen schlagen sich daher auch nicht zwangsläufig in geschriebenen Texten wieder, zumal das gesprochene Mittelenglische wohl schon früh eine große Flexibilität bei der Verwendung von [[Archaismus|Archaismen]] und [[Neologismus|Neologismen]] zeigte.<ref name="Duncan2005-23" /> |

||

Zumindest das Alter des Manuskripts lässt sich aber auch über andere Indizien erschließen. Die Neumennotation etwa wird in England um die Mitte des 13. Jahrhunderts von [[Modalnotation|Modal-]] und [[Mensuralnotation]] abgelöst. Das Manuskript des Kanons ''[[Sumer is icumen in]]'', wahrscheinlich einige Jahrzehnte nach dem von ''Mirie it is'' verfasst, ist bereits in Mensuralnotation verfasst. E. W. B. Nicholson, von dem die Datierung des Pergaments auf etwa 1220 stammt, führt neben der Sprache des Textes auch den Stil der Minuskelschrift als Indiz an.<ref name="Formisano1993-136" /> Damit wäre ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' neben ''{{lang|enm|[[Ar ne kuth ich sorghe non]]}}'' das früheste bekannte Lied in englischer Sprache.<ref name="Reichl2005-24" /> |

Zumindest das Alter des Manuskripts lässt sich aber auch über andere Indizien erschließen. Die Neumennotation etwa wird in England um die Mitte des 13. Jahrhunderts von [[Modalnotation|Modal-]] und [[Mensuralnotation]] abgelöst. Das Manuskript des Kanons ''[[Sumer is icumen in]]'', wahrscheinlich einige Jahrzehnte nach dem von ''Mirie it is'' verfasst, ist bereits in Mensuralnotation verfasst. E. W. B. Nicholson, von dem die Datierung des Pergaments auf etwa 1220 stammt, führt neben der Sprache des Textes auch den Stil der Minuskelschrift als Indiz an.<ref name="Formisano1993-136" /> Damit wäre ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' neben ''{{lang|enm|[[Ar ne kuth ich sorghe non]]}}'' das früheste bekannte Lied in englischer Sprache.<ref name="Reichl2005-24" /> |

||

=== Urheber und Entstehungskontext === |

=== Urheber und Entstehungskontext === |

||

[[ |

[[Datei:Thorney Abbey (16815971327).jpg|mini|Die Reste der [[Thorney Abbey|Abtei Thorney]] in [[Cambridgeshire]]. Das Buch der Psalmen, auf dessen Deckblatt sich ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' findet, wurde vermutlich dort angefertigt.|alt=Foto des Hauptportals der ehemaligen Klosterkirche von Thorney Abbey]] |

||

Wie auch bei anderen englischen Manuskripten des Hochmittelalters ist über den Urheber von Lied und Manuskript nichts bekannt. Von den etwa 100 überlieferten Musikstücken aus dem England des 12. und 13. Jahrhunderts lassen sich lediglich vier dem [[Heiliger|Heiligen]] [[Godric von Finchale]] und |

Wie auch bei anderen englischen Manuskripten des Hochmittelalters ist über den Urheber von Lied und Manuskript nichts bekannt. Von den etwa 100 überlieferten Musikstücken aus dem England des 12. und 13. Jahrhunderts lassen sich lediglich vier dem [[Heiliger|Heiligen]] [[Godric von Finchale]] und eines [[Renaud de Hoilande]] als Autoren zuweisen.<ref name="Deeming2017-63" /> Bücher und Manuskripte wechselten häufig den Besitzer; wie unterschiedliche Handschriften bezeugen, teils sogar während ihrer Entstehung. Diese Umstände erschweren es, das Motiv für die Komposition und Niederschrift von Liedern festzustellen oder den Kontext zu rekonstruieren, in dem sie verfasst und gesungen wurden. Mit großer Sicherheit stammen aber fast alle Liedmanuskripte dieser Zeit aus einem klerikalen, klösterlichen Kontext, der im Fall von ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' auch durch die Einbindung in das Buch der Psalmen nahegelegt wird. Die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens waren bis weit ins 13. Jahrhundert auf [[Mönchtum|mönchische]] Kreise beschränkt. Das kommerzielle Verfertigen von Abschriften durch professionelle Schreiber ist erst aus der Mitte des 13. Jahrhunderts aus Paris belegt und breitete sich wohl nur langsam in die Peripherien des mittelalterlichen Westeuropas aus.<ref name="Deeming2013-xxxiii-xxxiv" /> Edward Nicholson spekuliert aufgrund der beiden altfranzösischen Liebeslieder, dass es sich beim Schreiber des Manuskripts um einen [[Laie (Religion)|Laienchoristen]] handelte.<ref name="Nicholson1967-xi" /> |

||

Lieder aus dem England des 12. und 13. Jahrhundert sind, anders als etwa die aus dem zeitgenössischen Frankreich, nicht in Liedbüchern überliefert. Häufig wurden sie auf freigebliebenen Seiten anderer Werke notiert oder, wie ''{{lang|enm|Mirie it is}}'', in solche eingebunden. Das legt nahe, dass die Verschriftlichung von Musik in den englischen Klöstern einen eher geringen Stellenwert einnahm und von der Muße und dem Interesse einzelner Mönche abhängig war. Es kann aber ebenso gut ein Artefakt der Vernichtung von Büchern und Manuskripten im Zuge der [[Auflösung der englischen Klöster]] sein: Genauso plausibel ist, dass Liedersammlungen einst in größerem Umfang existierten und die Handschrift von ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' Teil einer solchen war. Der Verfasser der ''{{lang|enm|Mirie}}''-Niederschrift war, wie das Manuskript zeigt, in der Notation von Musik bewandert und sprach neben Mittelenglisch auch das altfranzösische [[anglonormannische Sprache|Anglonormannisch]]. Während die beiden französischen [[Troubadour (Künstler)|Troubadourlieder]] ''{{lang|fro|[…] chant ai entendu}}'' und ''{{lang|fro|Mult |

Lieder aus dem England des 12. und 13. Jahrhundert sind, anders als etwa die aus dem zeitgenössischen Frankreich, nicht in Liedbüchern überliefert. Häufig wurden sie auf freigebliebenen Seiten anderer Werke notiert oder, wie ''{{lang|enm|Mirie it is}}'', in solche eingebunden. Das legt nahe, dass die Verschriftlichung von Musik in den englischen Klöstern einen eher geringen Stellenwert einnahm und von der Muße und dem Interesse einzelner Mönche abhängig war. Es kann aber ebenso gut ein Artefakt der Vernichtung von Büchern und Manuskripten im Zuge der [[Auflösung der englischen Klöster]] sein: Genauso plausibel ist, dass Liedersammlungen einst in größerem Umfang existierten und die Handschrift von ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' Teil einer solchen war. Der Verfasser der ''{{lang|enm|Mirie}}''-Niederschrift war, wie das Manuskript zeigt, in der Notation von Musik bewandert und sprach neben Mittelenglisch auch das altfranzösische [[anglonormannische Sprache|Anglonormannisch]]. Während die beiden französischen [[Troubadour (Künstler)|Troubadourlieder]] ''{{lang|fro|[…] chant ai entendu}}'' und ''{{lang|fro|Mult s’asprisme}}'' sprachlich wie inhaltlich einen höfisch-romantischen Kontext nahelegen, ist das in der englischen Volkssprache gehaltene ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' deutlich düsterer, was einige Kommentatoren als Fortsetzung altenglischer Dichttradition, andere als Ausdruck angelsächsischen bäuerlichen Lebens gedeutet haben.<ref name="Formisano1993-139" /><ref name="Pittaway2018-20200814" /> |

||

== Text == |

== Text == |

||

{| class="toccolours centered" cellpadding="4" rules="cols" |

{| class="toccolours centered" cellpadding="4" rules="cols" |

||

|+ '''Transkription und Übersetzungen''' |

|+ '''Transkription und Übersetzungen''' |

||

|- style="text-align:center" |

|- style="text-align:center" |

||

! Mittelenglisches Original !! Transkription !! Aussprache !! Modernes Englisch || Deutsch |

! Mittelenglisches Original !! Transkription !! Aussprache ([[IPA-Lautschrift|IPA]]) !! Modernes Englisch || Deutsch |

||

|- style="vertical-align:top" |

|- style="vertical-align:top" |

||

| |

| |

||

| Zeile 40: | Zeile 39: | ||

: ƿhat þiſ nicht [iſ] long. And |

: ƿhat þiſ nicht [iſ] long. And |

||

: ich ƿið ƿel michel wrong |

: ich ƿið ƿel michel wrong |

||

: ſoregh and murne and |

: ſoregh and murne and |

||

: [faſt.] |

: [faſt.] |

||

</poem> |

</poem> |

||

| Zeile 48: | Zeile 47: | ||

: ilast with fugheles song. |

: ilast with fugheles song. |

||

: oc nu necheth windes blast |

: oc nu necheth windes blast |

||

: and w[ed]er strong. Ey ey |

: and w[ed]er strong. Ey ey |

||

: what this nicht [is] long. And |

: what this nicht [is] long. And |

||

: ich with wel michel wrong |

: ich with wel michel wrong |

||

: soregh and murne and |

: soregh and murne and |

||

: [fast.] |

: [fast.] |

||

</poem> |

</poem> |

||

| Zeile 58: | Zeile 57: | ||

: mɪr̩iɛ ɪt ɪs hwiːlɛ sumɛr̩ |

: mɪr̩iɛ ɪt ɪs hwiːlɛ sumɛr̩ |

||

: ɪlast wɪð fuːxɛlɛs sɔŋg |

: ɪlast wɪð fuːxɛlɛs sɔŋg |

||

: ɔk nu |

: ɔk nu nɛçɛθ wɪndɛs blast |

||

: and wɛder̩ str̩ɔŋɡ ɛi ɛi |

: and wɛder̩ str̩ɔŋɡ ɛi ɛi |

||

: hwat ðɪs |

: hwat ðɪs nɪçt ɪs lɔŋg and |

||

: |

: ɪç wɪð wɛl mɪçel wr̩ɔŋg |

||

: sɔr̩ɛx and mur̩nɛ and |

: sɔr̩ɛx and mur̩nɛ and |

||

: fast |

: fast |

||

</poem> |

</poem> |

||

| Zeile 70: | Zeile 69: | ||

: lasts with birds' song. |

: lasts with birds' song. |

||

: But now nears wind's blast |

: But now nears wind's blast |

||

: and |

: and weather strong. Ah, ah, |

||

: how this night is long. And |

: how this night is long. And |

||

: I, with much wrong, |

: I, with much wrong, |

||

: Sorrow and mourn and |

: Sorrow and mourn and |

||

| Zeile 82: | Zeile 81: | ||

: Doch nun naht des Windes Stürmen |

: Doch nun naht des Windes Stürmen |

||

: und rauhes Wetter. Ei, ei, |

: und rauhes Wetter. Ei, ei, |

||

: was ist diese Nacht lang. Und |

: was ist diese Nacht lang. Und |

||

: ich, mit viel Unrecht, |

: ich, mit viel Unrecht, |

||

: sorge und klage und |

: sorge und klage und |

||

: darbe. |

: darbe. |

||

</poem> |

</poem> |

||

|} |

|} |

||

Der Originaltext des Manuskripts ist in für das 13. Jahrhundert typischer [[Minuskel]] verfasst und enthält neben dem heute im [[Englische Sprache|Englischen]] gebräuchlichen [[Lateinisches Alphabet|lateinischen Alphabet]] auch die Buchstaben ''[[ƿ]]'' (Wynn), ''[[ð]]'' (Eth) und ''ſ'' ([[langes |

Der Originaltext des Manuskripts ist in für das 13. Jahrhundert typischer, bereits [[Gotische Minuskel|gotisierter Kleinschrift]] verfasst und enthält neben dem heute im [[Englische Sprache|Englischen]] gebräuchlichen [[Lateinisches Alphabet|lateinischen Alphabet]] auch die Buchstaben ''[[ƿ]]'' (Wynn), ''[[ð]]'' (Eth) und ''ſ'' ([[langes s]]), das durchgehend für das s verwendet wird. Während ''ð'' im Manuskript durchgängig den heutigen [[Digraph (Linguistik)|Digraph]] ''th'' vertritt, nutzte der Verfasser für den Laut <nowiki>[</nowiki>[[Labialisierter stimmhafter velarer Approximant|w]]<nowiki>]</nowiki> sowohl ''ƿ'' als auch ''w''. Die handschriftliche Ausführung von ''ð'' hebt sich lediglich durch einen Querstrich von ''d'' ab, der im Manuskript nur sehr schwach ausfällt. Am Anfang der ersten Zeile ist Platz für den dekorierten Anfangsbuchstaben M ausgespart; dieser wurde jedoch nicht eingesetzt.<ref name="Deeming2013-189" /> |

||

[[Datei:MS. Rawl. G22 detail and weder strong. Ey ey.jpg|mini|Detail des ''Mirie''-Manuskripts mit dem j-ähnlichen Buchstaben in der vierten Liedzeile „and w[ed]er strong. Ey ey“|alt=Ausschnitt eines Peraments mit Minuskelschrift und Notenlinien]] |

|||

| ⚫ | |||

[[Datei:MS. Rawl. G. 22 (fol. 001v) detail.jpg|mini|Zum Vergleich die Ausführung im Text von ''[[Mult s’asprisme]]'' auf der gleichen Seite: Das ''j'' im Text „[…] dunt jen ai tel duel e ire. Je suis. Asez me sai de […]“ zeigt eine deutlich abweichende Form.|alt=Ausschnitt eines Pergaments mit Minuskelschrift]] |

|||

| ⚫ | Uneindeutig ist der einem ''j'' ähnelnde Buchstabe am Ende der vierten Zeile. Er ist länger als das ansonsten im Text verwendete ''i''. Zugleich unterscheidet er sich in seiner Ausführung von dem in den beiden französischen Texten verwendeten ''j'', weshalb ihn Helen Deeming in ihrer [[Quellenedition]] mittelenglischer Musik als ''y'' interpretiert.<ref name="Deeming2013-189" /> An mehreren Stellen ist das Pergament durch Löcher beschädigt, wodurch Buchstaben teilweise oder vollständig fehlen. Das zweite Wort der vierten Zeile wird als ''weder'' (Wetter) rekonstruiert; in der fünften Zeile wird in Textbearbeitungen das Wort ''is'' (ist) ersetzt. Schwieriger gestaltet sich die Rekonstruktion des Wortes ''fast'' (darben, fasten) in der abgerissenen achten Zeile. Es lässt sich in erster Linie über das Reimschema ''{{lang|enm|ilast}}'' – ''{{lang|enm|blast}}'' erschließen. [[Edward Nicholson]]s Rekonstruktion des letzten Wortes als ''{{lang|enm|fast}}'' ist heute allgemein akzeptiert,<ref name="Dobson&Harrison1979-121" /> auch weil es sich in [[Geoffrey Chaucer|Chaucers]] ''{{lang|en|[[Canterbury Tales]]}}'' in ähnlichen, weltlichen Zusammenhängen findet.<ref name="Duncan1994-55" /><ref name="Reichl2005-25" /> Es ist aber nicht die einzige plausible Ergänzung: Auch ''{{lang|enm|wast(e)}}'' für „vergehen“ oder „dahinschwinden“ wäre in den Augen des [[Sprachwissenschaft|Linguisten]] [[Karl Reichl]] möglich. In dieser Bedeutung ist es allerdings erst ab dem späten 14. Jahrhundert belegt.<ref name="Reichl2005-25" /> |

||

== Inhalt und Motive == |

|||

Das [[Lyrisches Ich|lyrische Ich]] des Textes schwelgt zunächst in den Erinnerung an die warme Jahreszeit |

Das [[Lyrisches Ich|lyrische Ich]] des Textes schwelgt zunächst in den Erinnerung an die warme Jahreszeit ''({{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}})'', die vom Gesang der Vögel erfüllt ist ''({{lang|enm|with fugheles song}})''. Dieser nostalgische Rückblick wird mit dem Einbruch schlechten Wetters und Sturmwinde kontrastiert ''({{lang|enm|oc nu neicheth windes blast and weder strong}})''. Auch sind die Tage schon kurz geworden; im nächsten Satz beklagt der Sänger die nicht enden wollende Nacht ''({{lang|enm|Ey ey what this nicht is long}})''. Die darauf folgende Passage ''{{lang|enm|and ich with wel michel wrong}}'' ist nicht klar zu deuten: Hadert das lyrische Ich mit in der Vergangenheit erlittenem oder begangenem Unrecht ''(wrong)'' oder damit, dass es in der Gegenwart ungerechter Weise leiden müsse? Die Strophe schließt mit der kläglichen Situation des lyrischen Ichs ab, das sich reut und klagt und hungert ''({{lang|enm|soregh and murne and fast}})''.<ref name="Reichl2005-24-25" /> |

||

In seinen Motiven |

In seinen Motiven knüpft ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' an französische Troubadourlyrik des Hochmittelalters an. Vor allem der Bezug auf die Natur als Spiegel der Seele ist hier charakteristisch. Bei [[Cercamon]] etwa sind der erste Herbsthauch, das Fallen der Blätter und der Wandel des Vogelgesangs Sinnbild einer vergangenen, unerreichbaren Liebe.<ref name="Reichl2005-26" /> In ähnlicher Weise findet sich die belebte Natur aber auch in anderen mittelenglischen Liedern des 13. und 14. Jahrhunderts: Vögel treten etwa in ''{{lang|enm|[[Fuweles in the frith]]}}'' ''(Vögel im Gehölz)'' oder ''{{lang|enm|[[Bryd one brere]]}}'' ''(Vogel auf einem Zweig)'' bereits in der ersten Liedzeile in Erscheinung; der Sommer wird in ''{{lang|enm|[[Sumer is icumen in]]}}'' ''(Der Sommer ist gekommen)'' besungen, wenngleich deutlich euphorischer als in ''{{lang|enm|Mirie it is}}''. Auch Wetterumschwung ist kein Bild, das auf das Liedfragment aus der {{lang|en|Bodleian Library}} beschränkt ist. Er findet sich fast zeitgleich auch in ''{{lang|enm|Man mei longe}}'' als „fair weder ofte him turneth into rene“ („schönes Wetter wird oft zu Regen“). <!--Liebeslyrik ist in den mittelenglischen Liedern des 13. Jahrhunderts weniger prominent vertreten als in den zeitgenössischen altfranzösischen Stücken. |

||

<!-- |

|||

Auch solche Gegenüberstellungen finden sich |

Auch solche Gegenüberstellungen finden sich in anderen Liedern der Zeit. |

||

Bei beidem handelt es sich um häufige Motive der mittelenglischen Lieddichtung: Der Sommer wird auch in ''[[Sumer is icumen in]]'' (Mitte des 13. Jahrhunderts) besungen, Vögel in ''{{lang|enm|[[Fugheles in the frith]]}}'' und ''{{lang|enm|[[Bryd one brere]]}}''. |

Bei beidem handelt es sich um häufige Motive der mittelenglischen Lieddichtung: Der Sommer wird auch in ''[[Sumer is icumen in]]'' (Mitte des 13. Jahrhunderts) besungen, Vögel in ''{{lang|enm|[[Fugheles in the frith]]}}'' und ''{{lang|enm|[[Bryd one brere]]}}''. |

||

Ungewöhnlich wäre aber laut Eric Dobson für einen so frühen Text, dass der damals gebräuchliche [[Indikativ]] des Wortes auf ''faste'' lautete, für den Reim mit ''ilast'' und ''blast'' also die Anfang des 13. Jahrhunderts noch vorhandene Endsilbe ''-e'' hätte entfallen müssen. Dobson erklärt dies mit einer möglichen Tendenz des frühen Mittelenglisch, bei Wortstämmen, die auf ''-st'' endeten, das ''-e'' in flektierten Formen wegzulassen.<ref name="Dobson&Harrison1979-122" /> Auch über den ergänzten Reim hinaus bereitet das unbetonte ''e'' im Text Schwierigkeiten. Obwohl es bei einigen Wörtern in späteren Stadien des geschriebenen Englischen entfiel – etwa in ''{{lang|en|merry}}'' < ''{{lang|enm|mirie}}'' oder ''{{lang|en|mourn}}'' < ''{{lang|enm|murne}}'' –, wurde es wohl schon Ende des 14. Jahrhunderts im Alltag nicht mehr gesprochen, wenngleich die formelle und die Schriftsprache es noch länger beibehielten. [[Thomas Gibson Duncan|Thomas Duncan]] erkennt im gesungenen Liedtext von ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' vier verschiedene [[Phonetik|phonetische]] Reduktionsprozesse, bei denen ein unbetontes ''e'' entweder im Vokalanlaut (oder einem ''h'') des nachfolgenden Wortes aufging ([[Elision]]), in der Wortmitte entfiel ([[Synkope (Sprachwissenschaft)|Synkope]]), nach einem ''i'' mit diesem zu <nowiki>[</nowiki>[[Stimmhafter palataler Approximant|j]]<nowiki>]</nowiki> verschmolz ([[Synthese]]) oder in Schlusssilben vor einem Konsonanten verschwand ([[Apokope (Sprachwissenschaft)|Apokope]]).<ref name="Duncan2005-23" />--> |

Ungewöhnlich wäre aber laut Eric Dobson für einen so frühen Text, dass der damals gebräuchliche [[Indikativ]] des Wortes auf ''faste'' lautete, für den Reim mit ''ilast'' und ''blast'' also die Anfang des 13. Jahrhunderts noch vorhandene Endsilbe ''-e'' hätte entfallen müssen. Dobson erklärt dies mit einer möglichen Tendenz des frühen Mittelenglisch, bei Wortstämmen, die auf ''-st'' endeten, das ''-e'' in flektierten Formen wegzulassen.<ref name="Dobson&Harrison1979-122" /> Auch über den ergänzten Reim hinaus bereitet das unbetonte ''e'' im Text Schwierigkeiten. Obwohl es bei einigen Wörtern in späteren Stadien des geschriebenen Englischen entfiel – etwa in ''{{lang|en|merry}}'' < ''{{lang|enm|mirie}}'' oder ''{{lang|en|mourn}}'' < ''{{lang|enm|murne}}'' –, wurde es wohl schon Ende des 14. Jahrhunderts im Alltag nicht mehr gesprochen, wenngleich die formelle und die Schriftsprache es noch länger beibehielten. [[Thomas Gibson Duncan|Thomas Duncan]] erkennt im gesungenen Liedtext von ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' vier verschiedene [[Phonetik|phonetische]] Reduktionsprozesse, bei denen ein unbetontes ''e'' entweder im Vokalanlaut (oder einem ''h'') des nachfolgenden Wortes aufging ([[Elision]]), in der Wortmitte entfiel ([[Synkope (Sprachwissenschaft)|Synkope]]), nach einem ''i'' mit diesem zu <nowiki>[</nowiki>[[Stimmhafter palataler Approximant|j]]<nowiki>]</nowiki> verschmolz ([[Synthese]]) oder in Schlusssilben vor einem Konsonanten verschwand ([[Apokope (Sprachwissenschaft)|Apokope]]).<ref name="Duncan2005-23" />--> |

||

== Musik == |

|||

[[Datei:Mirie.png|mini|hochkant=2.8|zentriert|Transkription der Melodie von ''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'' mit Liedtext nach Cecie und J. F. R. Stainer. Fehlende Noten sind durch Fragezeichen markiert.]] |

|||

=== Notation === |

|||

Wie für das frühe 13. Jahrhundert üblich ist ''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'' in [[Neume]]n [[Notation (Musik)|notiert]]. Diese frühe Form der Notation zeichnet sich gegenüber der heute gebräuchlichen vor allem durch das Fehlen von [[Takt (Musik)|Takt]] und eindeutigen Notenlängen aus. Erst gegen Mitte des 13. Jahrhunderts wurde sie in England durch die aufkommende [[Modalnotation|Modal-]] und später [[Mensuralnotation]] verdrängt und hielt sich nur noch in der Notation geistlicher Gesänge, sogenannter {{lang|en|[[Plainsong]]s}}. Neumen dienten eher zur Orientierung denn als eindeutige Vorgabe zur Aufführung von Musik. Der [[Rhythmus (Musik)|Rhythmus]] von Gesang richtete sich vor allem nach dem Fluss der gesprochenen Sprache.<ref name="Stevens1982-6-7" /> Sänger hatten einen großen Spielraum bei der Interpretation, zugleich wurde von ihnen aber auch erwartet, Musik ohne eindeutige rhythmische Vorgaben interpretieren zu können.<ref name="Stainer&Stainer1967-v-xii" /><ref name="Pittaway2018-20200814" /> |

|||

Neumen lassen sich nur schwer in moderne Notation übertragen, unter anderem weil sie eine andere Funktion erfüllten als ihre heutigen Gegenstücke und moderner Musik andere ästhetische Prinzipien zugrunde liegen. Eine „wörtliche“ Interpretation der Neumen führt aus moderner Sicht zu harmonischen und rhythmischen Missverhältnissen und kommt der Aufführungspraxis nicht nahe. Eine Angleichung oder Annäherung an damalige wie heutige Hörgewohnheiten kann aber nur zum Preis einer Abweichung beziehungsweise Überformung von überlieferter Notation erfolgen.<ref name="Stainer&Stainer1967-v-vi" /><ref name="Pittaway2018-20200814" /> Die hier dargestellte Transkription von Cecie und J. F. R. Stainer folgt streng der Notation im Originalmanuskript und verzichtet auf die Ersetzung fehlender Noten oder die Angleichung von Tonlängen.<ref name="Stainer&Stainer1967-5" /> Daneben existieren modernisierte Fassungen der ''{{lang|enm|Mirie}}''-Melodie, etwa von [[Frank Llewelyn Harrison]], die rhythmisiert sind, aber in ihren Noten von der Manuskriptfassung abweichen und die vier Noten am Liedbeginn zu drei verkürzen. Auch weisen sie dort, wo Noten im Manuskript nicht mit denen vorhergehender Zeilen übereinstimmten, geänderte Tonhöhen auf, um eine Angleichung herbeizuführen.<ref name="Dobson&Harrison1979-241" /> Dieser starke Eingriff ins beziehungsweise die Korrektur des Manuskripts wird von ihren Vertretern mit mangelnder musikalischer Kenntnis des ursprünglichen Verfassers gerechtfertigt.<ref name="Dobson&Harrison1979-27-39" /> Hierfür gibt es im Fall von MS. Rawlinson G. 22 keine Anhaltspunkte, wohl aber in einigen anderen Fällen mittelenglischer Liedmanuskripte.<ref name="Deeming2006-39-40" /> |

|||

Die (vermutlich) letzte, fehlende Note für ''{{lang|enm|fast}}'' am Ende der Strophe wird für gewöhnlich als g' rekonstruiert, weil alle anderen Liedzeilen ebenfalls auf g' enden. Ian Pittaway hält dies als Interpret mittelenglischer Musik für einen Irrtum, weil es der mittelalterlichen Abfolge von Konsonanz–Dissonanz–Konsonanz widerspricht. Da das Lied auf einem zweigestrichenen e beginnt und die Melodie weitgehend dem [[Phrygischer Modus|phrygischen Modus]] folge, müsse auf die vorletzte Note, ein eingestrichenes f, sinnvollerweise e' folgen. Pittaway hat auf der Basis dieser Grundüberlegung eine Rekonstruktion des Liedes vorgenommen, die deutlich von der verbreiteten Harrison-Version abweicht.<ref name="Pittaway2018-20200814" /> |

|||

=== Gesang === |

|||

Neben der Notation stellt vor allem die Struktur und Aussprache des Mittelenglischen eine Herausforderung für die Rekonstruktion von ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' dar. Ob etwa die Wortendung ''-e'' Anfang des 13. Jahrhunderts noch gesprochen oder bereits verstummt war, hing wohl vom Kontext ab. Obwohl es bei einigen Wörtern in späteren Stadien des geschriebenen Englischen entfiel – etwa in ''{{lang|en|merry}}'' < ''{{lang|enm|mirie}}'' oder ''{{lang|en|mourn}}'' < ''{{lang|enm|murne}}'' –, wurde es wahrscheinlich schon Ende des 14. Jahrhunderts im Alltag nicht mehr gesprochen, wenngleich die formelle und die Schriftsprache es noch länger beibehielten. Die vier Noten zu Beginn des Stücks deuten jedoch darauf hin, dass ''{{lang|enm|Mirie}}'' tatsächlich als [mɪ-r̩i-ɛ] gesungen wurde.<ref name="Deeming2013-179" /><ref name="Pittaway2018-20200814" /> [[Thomas Gibson Duncan|Thomas Duncan]] erkennt im gesungenen Liedtext von ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' dagegen vier verschiedene [[Phonetik|phonetische]] Reduktionsprozesse, bei denen ein unbetontes ''e'' entweder im Vokalanlaut (oder einem ''h'') des nachfolgenden Wortes aufging ([[Elision]]), in der Wortmitte entfiel ([[Synkope (Sprachwissenschaft)|Synkope]]), nach einem ''i'' mit diesem zu <nowiki>[</nowiki>[[Stimmhafter palataler Approximant|j]]<nowiki>]</nowiki> verschmolz ([[Synthese]]) oder in Schlusssilben vor einem Konsonanten verschwand ([[Apokope (Sprachwissenschaft)|Apokope]]). Entsprechend hätten die ersten Worte als [mɪ-r̩i-tis] gesungen werden müssen, was einer Reduktion von fünf auf drei Silben entspricht.<ref name="Duncan2005-23" /> |

|||

Uneinigkeit herrscht darüber, ob Lyrik und Gesang im Mittelenglischen einer bestimmten [[Verslehre|Metrik]] folgte. Für Eric Dobson und Frank Llewelyn Harrison ist der Übergang vom [[Altenglisch|Alt-]] zum Mittelenglischen durch das Aufkommen regelmäßiger Versschemata und Endreime gekennzeichnet. Auch Thomas Duncan vertritt diese Theorie und führt sie als Begründung dafür an, die Silben des gesungenen Texts auf ein annähernd regelmäßiges Versmaß zu reduzieren.<ref name="Duncan1981-338" /> Auf der anderen Seite sieht [[John Stevens (Historiker)|John Stevens]] das gesamte Hochmittelalter von einem Fehlen von klassischer Metrik geprägt. Erst mit der Wiederentdeckung antiker Versmaße in der [[Renaissance]] hätten Reim- und Verschemata einen prägenden Einfluss auf die Lyrik und damit auch auf Gesang und Melodie ausgeübt. Entsprechend basiere auch ''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'', das er als einen Beleg für seine These heranzieht, nicht auf einer Rhythmik des gesprochenen oder gesungenen Wortes. Vielmehr richte sich die Melodie und der Gesang nach dem natürlichen Fluss von Sprache. Diese Authentizität mache bis heute die Poetik und den Reiz dieses kurzen und vergleichsweise schlichten Liedfragments aus.<ref name="Stevens1982-1-24" /> |

|||

== Moderne Rezeption == |

|||

1901 erschien die erste Gesamtausgabe der in der [[Bodleian Library]] enthaltenen [[Alte Musik|Alten Musikstücke]], in der sich auch ''{{lang|enm|Mirie it is while sumer ilast}}'' befand. Die Manuskripte waren von [[John Stainer]] zusammengestellt worden, der jedoch kurz vor der Vollendung der Ausgabe verstarb. Die Transkription der Stücke und ihre Edition wurde daher von seinem Sohn [[J. F. R. Stainer|John Frederick Randell]] und dessen Frau [[Cecie Stainer]] fertiggestellt; den Kommentar zu den Texten und die Datierung der Manuskripte übernahm der damalige Leiter der {{lang|en|Bodleian Library}}, [[Edward Nicholson]]. Die Stainerschen Transkriptionen richteten sich vornehmlich an ein wissenschaftliches Publikum und verzichteten bewusst auf eine Anpassung an moderne Hörgewohnheiten oder die Rekonstruktion fehlender Noten.<ref name="Stainer&Stainer1967-v-xii" /> |

|||

Erstmals für eine Aufnahme eingespielt wurde ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' 1965 für das Musikalbum ''{{lang|en|Medieval English Lyrics}}''. Der Musikwissenschaftler [[Frank Llewelyn Harrison]] hatte das Stück für Viola, Harfe und Tenor adaptiert; der [[Mediävistik|Mediävist]] Eric Dobson rekonstruierte dazu den Text und die Aussprache. Beide folgten daher auch ihrer später in ihrem Liederbuch ''{{lang|en|[[Medieval English Songs]]}}'' dargelegten Maxime, bei der Edition mittelalterlicher Manuskripte Korrekturen vorzunehmen: Fehler, die sich durch Überlieferung, Niederschrift und mangelnde Kenntnisse der Kopisten ergeben hatten, sollten so ausgebessert werden. Dobson ging von einer regelmäßigen Metrik des Textes aus und strich Silben dort, wo er sie für rein schriftliche Relikte hielt, die kein gesprochenes Gegenstück mehr hatten. So rekonstruierte er für den Text ein gleichmäßiges Versmaß von 7a/5b/7a/4b/7b/7b/7a und verkürzte hierfür etwa ''{{lang|enm|Mirie}}'' zu ''{{lang|enm|Miri}}''. Harrison wiederum rekonstruierte aus den Neumen der Originalhandschrift eine rhythmisierte Melodie, in der er die Harmonien zudem modernen Hörgewohnheiten anglich. Wenngleich Dobson für eine kritische Edition auch musischer mittelalterlicher Quellen plädierte, war ihm und Harrison ebenso daran gelegen, diese Musik wieder spiel- und singbar zu machen.<ref name="Dobson&Harrison1979-27-44" /> |

|||

Harrisons und Dobsons Einspielung von 1965, gesungen von dem britischen [[Tenor]] [[Gerald English]] und begleitet von [[Christopher Wellington]] auf der [[Bratsche]],<ref name="discogs" /> wurde wenige Jahre später von Gary Carpenter und John Giovanni für den [[Soundtrack]] des Horrorstreifens ''{{lang|en|[[The Wicker Man (1973)|The Wicker Man]]}}'' aufgegriffen. Carpenter baute für seine Adaption auf Harrisons Melodie auf und reicherte sie um [[leere Quinte]]n an. Die Harmonie von Harrisons Melodie durchbrach Carpenter an mehreren Stellen gezielt durch Dissonanzen, die dem Stück eine ungeschliffene und für an moderne Harmonien gewöhnte Ohren archaischen Charakter verleihen. Dadurch erinnert der Titel ''{{lang|en|Festival}}'', wie er auf dem Soundtrack von ''The Wicker Man'' heißt, in vielerlei Hinsicht an Mittelalter- oder Renaissancemusik; trotz der modernen Blasinstrumente, die Carpenter für sein Arrangement vorwiegend verwendete. Im Film wird die Melodie als Hintergrundmusik für eine Szene in der Bücherei verwendet, in der der Protagonist Neil Howie von der Existenz alter heidnischer Kulte auf der fiktiven [[Schottland|schottischen]] Insel {{lang|en|Summerisle}} erfährt.<ref name="Colton2018-213-228" /> Auf der Vinylausgabe ist ''{{lang|en|Festival}}'' ein eigenständiger Titel; auf der CD-Ausgabe des Soundtracks von 2002 hingegen geht das Stück in ''{{lang|en|Approach}}'' und ''[[Sumer is icumen in|Summer is A-comen in]]'' über und bildet mit ihnen einen gemeinsamen [[Tonspur|Track]]. |

|||

Angelsächsische und keltische Traditionen waren sowohl für die national orientierte Folk-Bewegung der 1960er und 1970er Jahre als auch für den Film selbst ein wichtiger Bezugspunkt. Gemeinsam mit ''{{lang|enm|Sumer is icumen in}}'' ist ''{{lang|enm|Mirie it is}}'' eines von zwei mittelalterlichen Liedern, das sich auf dem Soundtrack des Films unter moderne [[Folk|Folk Music]] und britische Volkslieder mischt. Ungeachtet des Umstandes, dass beide Lieder aus klösterlichen Kontexten überliefert sind, dienen sie im Film als Elemente einer neuheidnischen Naturreligion, die in ''The Wicker Man'' den Traditionen und Glaubenssätzen eines als konservativ und repressiv dargestellten Christentums entgegengesetzt wird. Umgekehrt trugen der Film und sein Soundtrack maßgeblich dazu bei, beide Stücke nachhaltig zu popularisieren und auch über Alte Musik und Folk Music hinaus im [[Kollektives Gedächtnis|kollektiven Gedächtnis]] zu verankern.<ref name="Colton2018-213-228" /><!-- |

|||

Page 1976 |

|||

--> |

|||

== Hörbeispiele == |

|||

* Ensemble Belladonna: ''[https://www.youtube.com/watch?v=KC1B9mjG6pU Miri it is while sumer ilast.]'' edition raumklang, 2006. www.youtube.com – basierend auf der von Harrison rekonstruierten Melodie |

|||

* Magnet & Paul Giovanni: ''[https://www.youtube.com/watch?v=nG-0s5BnO-0 Festival/Mirie It Is/Sumer Is A-Cumen In.]'' Silva Screen Records, 2002. www.youtube.com – Gary Carpenters und Paul Giovannis Arrangement für den Film ''The Wicker Man'' |

|||

* Ian Pittaway: ''[https://www.youtube.com/watch?v=6HhyqDxAmXE Mirie it is while sumer ilast.]'' IPMusic, 2018. www.youtube.com – alternative Rekonstruktion der Melodie von Ian Pittaway |

|||

== Verweise == |

== Verweise == |

||

| Zeile 109: | Zeile 141: | ||

=== Literatur === |

=== Literatur === |

||

* {{Literatur | Autor = |

* {{Literatur | Autor = Lisa Colton | Herausgeber = James Cook, Alexander Kolassa, Adam Whittaker | Titel = {{lang|en|Medievalism, music and agency in The Wicker Man (1973)}} | Sammelwerk = {{lang|en|Recomposing the Past: Representations of Early Music on Stage and Screen}} | Reihe= Ashgate screen music series | Ort = Abingdon, Oxon ; New York, NY | Verlag = Routledge | Jahr = 2018 | ISBN = 978-1-138-28747-1 | Seiten = 213–228}} |

||

* {{Literatur | Autor = Helen Deeming | Herausgeber = Lisa Colton, Tim Shephard | Titel = Record-Keepers, Preachers and Song-Makers: Revealing the Compilers, Owners and Users of Twelfth- and Thirteenth-Century Insular Song Manuscripts | Sammelwerk = Sources of Identity: Makers, Owners and Users of Music Sources before 1600 | Reihe= |

* {{Literatur | Autor = Helen Deeming | Titel = {{lang|en|Songs in British sources, c.1150–1300}} | Reihe = Musica Britannica | BandReihe= XCV | Ort = London | Verlag = Stainer & Bell | Jahr = 2013 | ISBN = 978-0-85249-935-1}} |

||

* {{Literatur | Autor = Helen Deeming | Herausgeber = Lisa Colton, Tim Shephard | Titel = {{lang|en|Record-Keepers, Preachers and Song-Makers: Revealing the Compilers, Owners and Users of Twelfth- and Thirteenth-Century Insular Song Manuscripts}} | Sammelwerk = Sources of Identity: Makers, Owners and Users of Music Sources before 1600 | Reihe= Epitome Musical (EM) | Ort = Turnhout | Verlag = Brepolis | Jahr = 2016 | ISBN = 978-2-503-56778-5 | Seiten = 63–76}} |

|||

* {{Literatur | Autor = E. J. Dobson, F. Ll. Harrison | Titel = {{lang|en|Medieval English Songs}} | Ort = London | Verlag = Faber | Jahr = 1979 | ISBN = 978-0-571-09841-5}} |

* {{Literatur | Autor = E. J. Dobson, F. Ll. Harrison | Titel = {{lang|en|Medieval English Songs}} | Ort = London | Verlag = Faber | Jahr = 1979 | ISBN = 978-0-571-09841-5}} |

||

* {{Literatur | Autor = Thomas G. Duncan | Titel = Medieval English Songs, edited by E.J. Dobson and F. Ll. Harrison | Sammelwerk = Medium Ævum | Band = 50 | Datum = 1981 | Nummer = 2 | Seiten = 338}} |

|||

* {{Literatur | Autor = Thomas G. Duncan | Titel = A Companion to the Middle English Lyric | Ort = Cambridge; Rochester, NY | Verlag = D.S. Brewer | Jahr = 2005 | ISBN = 978-1-84384-065-7}} |

* {{Literatur | Autor = Thomas G. Duncan | Titel = A Companion to the Middle English Lyric | Ort = Cambridge; Rochester, NY | Verlag = D.S. Brewer | Jahr = 2005 | ISBN = 978-1-84384-065-7}} |

||

* {{Literatur | Autor = Luciano Formisano | Herausgeber = Ian Short | Titel = {{lang|fr|Le chansonnier anglo-francais du MS. Rawlinson G.22 de la Bodleienne}} | Sammelwerk = Anglo-Norman Anniversary Essays | Ort = London | Verlag = Anglo-Norman Text Society | Jahr = 1993 | Seiten = 135–148}} |

* {{Literatur | Autor = Luciano Formisano | Herausgeber = Ian Short | Titel = {{lang|fr|Le chansonnier anglo-francais du MS. Rawlinson G.22 de la Bodleienne}} | Sammelwerk = {{lang|en|Anglo-Norman Anniversary Essays}} | Ort = London | Verlag = Anglo-Norman Text Society | Jahr = 1993 | Seiten = 135–148}} |

||

* {{Literatur | Autor = Christopher Page | Titel = {{lang|en|A Catalogue and Bibliography of English Song From Its Beginnings to c 1300}} | Sammelwerk = R.M.A Research Chronicle | Band = 13 | Datum = 1976 | Seiten = 67–83 | DOI= 10.1080/14723808.1976.10540877}} |

* {{Literatur | Autor = Christopher Page | Titel = {{lang|en|A Catalogue and Bibliography of English Song From Its Beginnings to c 1300}} | Sammelwerk = R.M.A Research Chronicle | Band = 13 | Datum = 1976 | Seiten = 67–83 | DOI= 10.1080/14723808.1976.10540877}} |

||

* {{Literatur | Autor = Karl Reichl | Titel = Die Anfänge der mittelenglischen weltlichen Lyrik: Text, Musik, Kontext | Reihe= |

* {{Literatur | Autor = Karl Reichl | Titel = Die Anfänge der mittelenglischen weltlichen Lyrik: Text, Musik, Kontext | Reihe= Vorträge / Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften G, Geisteswissenschaften | BandReihe= 404 | Ort = Paderborn | Verlag = Ferdinand Schöningh | Jahr = 2005 | ISBN = 978-3-506-75682-4}} |

||

* {{Literatur | Autor = |

* {{Literatur | Autor = E. W. B. Nicholson | Titel = Introduction | Herausgeber = John Frederick Randell Stainer, Cecile Stainer | Sammelwerk = Early Bodleian Music: Sacred and Secular Songs together with other MS. Compositions in the Bodleian Library, Oxford, ranging from about A.D. 1185 to about A.D. 1505 | Ort = Farnborough | Band = ''I: Facsimiles'' | Verlag = Gregg | Jahr = 1967 | Seiten = x–xvii}} |

||

* {{Literatur | Autor = John Frederick Randell Stainer, Cecile Stainer | Titel = Early Bodleian Music: Sacred and Secular Songs together with other MS. Compositions in the Bodleian Library, Oxford, ranging from about A.D. 1185 to about A.D. 1505 | Ort = Farnborough | Band = ''II: Transcriptions'' | Verlag = Gregg | Jahr = 1967}} |

|||

* {{Literatur | Autor = Eric Gerald Stanley | Herausgeber = Eric Gerald Stanley, Douglas Gray | Titel = {{lang|en|Early Middle English ‘Oc’ = ‘But, And’}} | Sammelwerk = {{lang|en|Five Hundred Years of Words and Sounds: A Festschrift for Eric Dobson}} | Ort = Cambridge: Totowa, N.J | Verlag = D.S. Brewer; Biblio | Jahr = 1983 | ISBN = 978-0-85991-140-5 | Seiten = 144–150}} |

|||

* {{Literatur | Autor = John Stevens | Titel = The Old Sound and the New: An Inaugural Lecture | Ort = Cambridge | Verlag = Cambridge University Press | Jahr = 1982 | ISBN = 978-0-521-28847-7}} |

|||

=== Weblinks === |

=== Weblinks === |

||

{{Commonscat|Mirie it is while sumer ilast}} |

|||

{{commonscat}} |

|||

* ''[https://www.discogs.com/release/13563089-Various-Medieval-English-Lyrics Medieval English Lyrics (1965, Vinyl)]''. www.discogs.com. Abgerufen am 15. Februar 2023. |

|||

* Ian Pittaway: ''[https://earlymusicmuse.com/mirie-it-is-while-sumer-ilast/ {{lang|en|Mirie it is while sumer ilast: decoding the earliest surviving secular song in English (revised and updated)}}].'' www.earlymusicmuse.com, 25. August 2018. Abgerufen am 15. August 2020. |

* Ian Pittaway: ''[https://earlymusicmuse.com/mirie-it-is-while-sumer-ilast/ {{lang|en|Mirie it is while sumer ilast: decoding the earliest surviving secular song in English (revised and updated)}}].'' www.earlymusicmuse.com, 25. August 2018. Abgerufen am 15. August 2020. |

||

=== Einzelnachweise === |

=== Einzelnachweise === |

||

<references> |

<references> |

||

<ref name="Colton2018-213-228">Colton 2018, S. 213–228.</ref> |

|||

<ref name="Deeming2013-xxxiii-xxxiv">Deeming 2013, S. xxxiii–xxxiv.</ref> |

<ref name="Deeming2013-xxxiii-xxxiv">Deeming 2013, S. xxxiii–xxxiv.</ref> |

||

<ref name="Deeming2006-39-40">Deeming 2006, S. 39–40.</ref> |

|||

<ref name="Deeming2013-xli">Deeming 2013, S. xli.</ref> |

<ref name="Deeming2013-xli">Deeming 2013, S. xli.</ref> |

||

<ref name="Deeming2017-63">Deeming 2017, S. 63.</ref> |

<ref name="Deeming2017-63">Deeming 2017, S. 63.</ref> |

||

<ref name=" |

<ref name="Deeming2013-179">Deeming 2013, S. 179.</ref> |

||

<ref name="Deeming2013-189">Deeming 2013, S. |

<ref name="Deeming2013-189">Deeming 2013, S. 189.</ref> |

||

<ref name="discogs">discogs.com. Abgerufen am 15. Februar 2023.</ref> |

|||

<ref name="Dobson&Harrison1979-27-39">Dobson & Harrison 1979, S. 27–39.</ref> |

|||

<ref name="Dobson&Harrison1979-27-44">Dobson & Harrison 1979, S. 27–44.</ref> |

|||

<ref name="Dobson&Harrison1979-121">Dobson & Harrison 1979, S. 121.</ref> |

<ref name="Dobson&Harrison1979-121">Dobson & Harrison 1979, S. 121.</ref> |

||

<ref name="Dobson&Harrison1979-241">Dobson & Harrison 1979, S. 241.</ref> |

|||

<!--<ref name="Dobson&Harrison1979-122">Dobson & Harrison 1979, S. 122.</ref>--> |

<!--<ref name="Dobson&Harrison1979-122">Dobson & Harrison 1979, S. 122.</ref>--> |

||

<ref name="Duncan1981-338">Duncan 1981, S. 338.</ref> |

|||

<ref name="Duncan1994-55">Duncan 1994, S. 55.</ref> |

<ref name="Duncan1994-55">Duncan 1994, S. 55.</ref> |

||

<ref name="Duncan2005-23">Duncan 2005, S. 23.</ref> |

<ref name="Duncan2005-23">Duncan 2005, S. 23.</ref> |

||

<ref name="Formisano1993-136">Formisano 1993, S. 136.</ref> |

<ref name="Formisano1993-136">Formisano 1993, S. 136.</ref> |

||

<ref name="Formisano1993-139">Formisano 1993, S. 139.</ref> |

<ref name="Formisano1993-139">Formisano 1993, S. 139.</ref> |

||

<ref name="Nicholson1967-xi">Nicholson 1967, S. xi.</ref> |

|||

<ref name="Pittaway2018-20200814">Pittaway 2018. Abgerufen am 15. August 2020.</ref> |

<ref name="Pittaway2018-20200814">Pittaway 2018. Abgerufen am 15. August 2020.</ref> |

||

<ref name="Reichl2005-24">Reichl 2005, S. 24.</ref> |

<ref name="Reichl2005-24">Reichl 2005, S. 24.</ref> |

||

<ref name="Reichl2005-24-25">Reichl 2005, S. 24–25.</ref> |

<ref name="Reichl2005-24-25">Reichl 2005, S. 24–25.</ref> |

||

<ref name="Reichl2005-25">Reichl 2005, S. 25.</ref> |

<ref name="Reichl2005-25">Reichl 2005, S. 25.</ref> |

||

<ref name="Reichl2005-26">Reichl 2005, S. 26.</ref> |

|||

<ref name="Reichl2005-26-27">Reichl 2005, S. 26–27.</ref> |

<ref name="Reichl2005-26-27">Reichl 2005, S. 26–27.</ref> |

||

<ref name="Stainer&Stainer1967-v-vi">Stainer & Stainer 1967, S. v–vi.</ref> |

|||

<ref name="Stainer&Stainer1967-v-xii">Stainer & Stainer 1967, S. v–xii.</ref> |

|||

<ref name="Stainer&Stainer1967-5">Stainer & Stainer 1967, S. 5.</ref> |

|||

<ref name="Stanley1983-149">Stanley 1983, S. 149.</ref> |

<ref name="Stanley1983-149">Stanley 1983, S. 149.</ref> |

||

<ref name="Stevens1982-1-24">Stevens 1982, S. 1–24.</ref> |

|||

<ref name="Stevens1982-6-7">Stevens 1982, S. 6–7.</ref> |

|||

</references> |

</references> |

||

{{Schreibwettbewerb}} |

|||

[[Kategorie:Musik des Mittelalters]] |

[[Kategorie:Musik des Mittelalters]] |

||

[[Kategorie:Musik (England)]] |

|||

[[Kategorie:Literatur (13. Jahrhundert)]] |

[[Kategorie:Literatur (13. Jahrhundert)]] |

||

[[Kategorie:Literatur (Mittelenglisch)]] |

[[Kategorie:Literatur (Mittelenglisch)]] |

||

[[Kategorie: |

[[Kategorie:Lied (13. Jahrhundert)]] |

||

Aktuelle Version vom 17. November 2023, 15:53 Uhr

Mirie it is while sumer ilast (deutsch Heiter ist es solang der Sommer währt) oder kurz Mirie it is ist ein mittelenglisches Lied aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Es handelt von der Sehnsucht nach dem Sommer im Angesicht der herannahenden kalten Jahreszeit und der bedauernswerten Situation des lyrischen Ichs. Der Verfasser des Liedes ist unbekannt; Text und Melodie sind unvollständig auf einer einzelnen, beschädigten Manuskriptseite überliefert, was zusammen mit der teils uneindeutigen Ausführung der für die Notation verwendeten Neumen die Rekonstruktion des Liedes erschwert. So ist unklar, ob das Lied ursprünglich weitere Zeilen oder Strophen enthielt.

Mirie it is while sumer ilast ist eines der ältesten überlieferten Lieder in englischer Sprache. Es stellt eines der wenigen Zeugnisse nichtliturgischer Musik aus dem England des Mittelalters dar. Das Manuskript fand sich zusammen mit zwei altfranzösischen Liedern in einem Buch der Psalmen aus der Bodleian Library. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt und 1901 der Fachwelt zugänglich gemacht. In den 1960er Jahren wurde es von Frank Llewelyn Harrison das erste Mal modern arrangiert und eingespielt. Seine von moderner Ästhetik geprägte Rekonstruktion fand als Miri it is while sumer ilast durch den britischen Horrorfilm The Wicker Man von 1973 Verbreitung und hat sich seitdem auch in der Alten Musik als die populärste durchgesetzt.

Überlieferungsgeschichte

Manuskript

Mirie it is while sumer ilast ist nur aus einer einzigen Quelle bekannt. Es findet sich gemeinsam mit zwei zeitgenössischen altfranzösischen Musikstücken – […] chant ai entendu und Mult s’asprisme – auf einer Pergamentseite. Sie wurde nachträglich als Vorsatzblatt in ein Buch der Psalmen aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eingebunden. Womöglich stammt das Buch ursprünglich aus der ostenglischen Benediktinerabtei Thorney bei Peterborough. Darauf deutet die Erwähnung der Heiligen Benedikt, Botolph und Æthelthryth in der im Psalter enthaltenen Litanei hin. Die Gebeine Botolphs wurden in Thorney als Reliquie verwahrt, während Æthelthryth als Schutzpatronin der Isle of Ely galt. Über die Sammlung des Antiquars Richard Rawlinson gelangten das Buch und das eingebundene Manuskript 1755 in den Bestand der Bodleian Library der Universität Oxford. Dort ist sie unter der Signatur MS Rawlinson G. 22 katalogisiert.[1]

Das Lied findet sich auf der (in Einbindungrichtung) Rückseite des Pergaments in der rechten von zwei Textspalten. Das stark vergilbte Pergament weist an mehreren Stellen Löcher auf, zudem ist der untere Rand der Seite abgerissen, sodass auch Teile des Liedtexts und der Notation fehlen.[2] Eine vorangehende und drei nachfolgende Seiten, welche wohl zu dem ursprünglichen Psalmenbuch gehörten, waren ebenfalls in dem Band enthalten, wurden aber zu einem unbekannten Zeitpunkt herausgeschnitten.[1]

Lokalisierung und Datierung

Anhand sprachlicher Merkmale wird die Handschrift mit Mirie it is auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert und im Dialektraum der Midlands verortet. Für diese Lokalisierung ist unter anderem das Wort oc (doch) von Bedeutung, das in diesem Zusammenhang ein altnordisches Lehnwort darstellt, was sich mit der Region um Cambridge decken würde.[3] E. W. B. Nicholson setzte den Zeitpunkt der Niederschrift um das Jahr 1225 an. Darauf deutet das gh in fugheles und soregh hin, das ab etwa 1250 zunehmend durch w ersetzt wurde. Eric Dobson wendet allerdings ein, dass die Lautverschiebung des altenglischen sang zu mittelenglisch song (durch Verlängerung des a vor ng), wie sie sich im Liedtext bereits findet, in den Midlands kaum vor 1225 stattgefunden haben dürfte. Auch der Verlust der Endsilbe -e in fast deute eher auf einen späteren Zeitpunkt der Niederschrift hin. Dobson hält daher eine Entstehung zwischen 1230 und 1240 für etwas wahrscheinlicher.[4]

Eine solche Datierung über sprachliche Merkmale wird allerdings durch die Überlieferung mittelalterlichen Liedgutes verkompliziert. Zunächst handelt es sich bei dem Manuskript wohl um die Niederschrift bereits existierender Texte. Zwischen Komposition und Verfassung des Manuskripts kann also eine nicht unbeträchtliche Zeitspanne gelegen haben. Auch ist dadurch unklar, um wessen Worte es sich im Liedtext handelt: um die des Liedes, wie es der Kopist gehört beziehungsweise gelernt hat, oder um die des Kopisten, der einen womöglich fremden Dialekt des Mittelenglischen in seine eigene Mundart übertrug. Viele mittelenglische Liedtexte weisen in ihrem Wortschatz eine starke dialektale Mischung auf. Das impliziert, dass sie womöglich quer durch das damalige England Verbreitung fanden, bevor sie in einer bestimmten Fassung schriftlich festgehalten wurden.[5] Derart entstandene Texte sind also nicht ohne Weiteres einem klar abgegrenzten Dialekt oder einer bestimmten Entwicklungsphase des Mittelenglischen zuordenbar. Zu guter Letzt gab es auch zwischen gesprochenem und geschriebenen Wort eine sprachliche Kluft: In der Schriftsprache wurden archaische Formen oft noch beibehalten, während sie sich der Alltagssprache bereits verloren hatten. Sprachliche Entwicklungen schlagen sich daher auch nicht zwangsläufig in geschriebenen Texten wieder, zumal das gesprochene Mittelenglische wohl schon früh eine große Flexibilität bei der Verwendung von Archaismen und Neologismen zeigte.[6]

Zumindest das Alter des Manuskripts lässt sich aber auch über andere Indizien erschließen. Die Neumennotation etwa wird in England um die Mitte des 13. Jahrhunderts von Modal- und Mensuralnotation abgelöst. Das Manuskript des Kanons Sumer is icumen in, wahrscheinlich einige Jahrzehnte nach dem von Mirie it is verfasst, ist bereits in Mensuralnotation verfasst. E. W. B. Nicholson, von dem die Datierung des Pergaments auf etwa 1220 stammt, führt neben der Sprache des Textes auch den Stil der Minuskelschrift als Indiz an.[7] Damit wäre Mirie it is neben Ar ne kuth ich sorghe non das früheste bekannte Lied in englischer Sprache.[8]

Urheber und Entstehungskontext

Wie auch bei anderen englischen Manuskripten des Hochmittelalters ist über den Urheber von Lied und Manuskript nichts bekannt. Von den etwa 100 überlieferten Musikstücken aus dem England des 12. und 13. Jahrhunderts lassen sich lediglich vier dem Heiligen Godric von Finchale und eines Renaud de Hoilande als Autoren zuweisen.[9] Bücher und Manuskripte wechselten häufig den Besitzer; wie unterschiedliche Handschriften bezeugen, teils sogar während ihrer Entstehung. Diese Umstände erschweren es, das Motiv für die Komposition und Niederschrift von Liedern festzustellen oder den Kontext zu rekonstruieren, in dem sie verfasst und gesungen wurden. Mit großer Sicherheit stammen aber fast alle Liedmanuskripte dieser Zeit aus einem klerikalen, klösterlichen Kontext, der im Fall von Mirie it is auch durch die Einbindung in das Buch der Psalmen nahegelegt wird. Die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens waren bis weit ins 13. Jahrhundert auf mönchische Kreise beschränkt. Das kommerzielle Verfertigen von Abschriften durch professionelle Schreiber ist erst aus der Mitte des 13. Jahrhunderts aus Paris belegt und breitete sich wohl nur langsam in die Peripherien des mittelalterlichen Westeuropas aus.[10] Edward Nicholson spekuliert aufgrund der beiden altfranzösischen Liebeslieder, dass es sich beim Schreiber des Manuskripts um einen Laienchoristen handelte.[1]

Lieder aus dem England des 12. und 13. Jahrhundert sind, anders als etwa die aus dem zeitgenössischen Frankreich, nicht in Liedbüchern überliefert. Häufig wurden sie auf freigebliebenen Seiten anderer Werke notiert oder, wie Mirie it is, in solche eingebunden. Das legt nahe, dass die Verschriftlichung von Musik in den englischen Klöstern einen eher geringen Stellenwert einnahm und von der Muße und dem Interesse einzelner Mönche abhängig war. Es kann aber ebenso gut ein Artefakt der Vernichtung von Büchern und Manuskripten im Zuge der Auflösung der englischen Klöster sein: Genauso plausibel ist, dass Liedersammlungen einst in größerem Umfang existierten und die Handschrift von Mirie it is Teil einer solchen war. Der Verfasser der Mirie-Niederschrift war, wie das Manuskript zeigt, in der Notation von Musik bewandert und sprach neben Mittelenglisch auch das altfranzösische Anglonormannisch. Während die beiden französischen Troubadourlieder […] chant ai entendu und Mult s’asprisme sprachlich wie inhaltlich einen höfisch-romantischen Kontext nahelegen, ist das in der englischen Volkssprache gehaltene Mirie it is deutlich düsterer, was einige Kommentatoren als Fortsetzung altenglischer Dichttradition, andere als Ausdruck angelsächsischen bäuerlichen Lebens gedeutet haben.[11][12]

Text

| Mittelenglisches Original | Transkription | Aussprache (IPA) | Modernes Englisch | Deutsch |

|---|---|---|---|---|

|

[M]Irie it iſ while ſumer |

[M]Irie it is while sumer |

mɪr̩iɛ ɪt ɪs hwiːlɛ sumɛr̩ |

Merry it is while summer |

Heiter ist es solang der Sommer |

Der Originaltext des Manuskripts ist in für das 13. Jahrhundert typischer, bereits gotisierter Kleinschrift verfasst und enthält neben dem heute im Englischen gebräuchlichen lateinischen Alphabet auch die Buchstaben ƿ (Wynn), ð (Eth) und ſ (langes s), das durchgehend für das s verwendet wird. Während ð im Manuskript durchgängig den heutigen Digraph th vertritt, nutzte der Verfasser für den Laut [w] sowohl ƿ als auch w. Die handschriftliche Ausführung von ð hebt sich lediglich durch einen Querstrich von d ab, der im Manuskript nur sehr schwach ausfällt. Am Anfang der ersten Zeile ist Platz für den dekorierten Anfangsbuchstaben M ausgespart; dieser wurde jedoch nicht eingesetzt.[13]

Uneindeutig ist der einem j ähnelnde Buchstabe am Ende der vierten Zeile. Er ist länger als das ansonsten im Text verwendete i. Zugleich unterscheidet er sich in seiner Ausführung von dem in den beiden französischen Texten verwendeten j, weshalb ihn Helen Deeming in ihrer Quellenedition mittelenglischer Musik als y interpretiert.[13] An mehreren Stellen ist das Pergament durch Löcher beschädigt, wodurch Buchstaben teilweise oder vollständig fehlen. Das zweite Wort der vierten Zeile wird als weder (Wetter) rekonstruiert; in der fünften Zeile wird in Textbearbeitungen das Wort is (ist) ersetzt. Schwieriger gestaltet sich die Rekonstruktion des Wortes fast (darben, fasten) in der abgerissenen achten Zeile. Es lässt sich in erster Linie über das Reimschema ilast – blast erschließen. Edward Nicholsons Rekonstruktion des letzten Wortes als fast ist heute allgemein akzeptiert,[4] auch weil es sich in Chaucers Canterbury Tales in ähnlichen, weltlichen Zusammenhängen findet.[14][15] Es ist aber nicht die einzige plausible Ergänzung: Auch wast(e) für „vergehen“ oder „dahinschwinden“ wäre in den Augen des Linguisten Karl Reichl möglich. In dieser Bedeutung ist es allerdings erst ab dem späten 14. Jahrhundert belegt.[15]

Inhalt und Motive

Das lyrische Ich des Textes schwelgt zunächst in den Erinnerung an die warme Jahreszeit (Mirie it is while sumer ilast), die vom Gesang der Vögel erfüllt ist (with fugheles song). Dieser nostalgische Rückblick wird mit dem Einbruch schlechten Wetters und Sturmwinde kontrastiert (oc nu neicheth windes blast and weder strong). Auch sind die Tage schon kurz geworden; im nächsten Satz beklagt der Sänger die nicht enden wollende Nacht (Ey ey what this nicht is long). Die darauf folgende Passage and ich with wel michel wrong ist nicht klar zu deuten: Hadert das lyrische Ich mit in der Vergangenheit erlittenem oder begangenem Unrecht (wrong) oder damit, dass es in der Gegenwart ungerechter Weise leiden müsse? Die Strophe schließt mit der kläglichen Situation des lyrischen Ichs ab, das sich reut und klagt und hungert (soregh and murne and fast).[16]

In seinen Motiven knüpft Mirie it is an französische Troubadourlyrik des Hochmittelalters an. Vor allem der Bezug auf die Natur als Spiegel der Seele ist hier charakteristisch. Bei Cercamon etwa sind der erste Herbsthauch, das Fallen der Blätter und der Wandel des Vogelgesangs Sinnbild einer vergangenen, unerreichbaren Liebe.[17] In ähnlicher Weise findet sich die belebte Natur aber auch in anderen mittelenglischen Liedern des 13. und 14. Jahrhunderts: Vögel treten etwa in Fuweles in the frith (Vögel im Gehölz) oder Bryd one brere (Vogel auf einem Zweig) bereits in der ersten Liedzeile in Erscheinung; der Sommer wird in Sumer is icumen in (Der Sommer ist gekommen) besungen, wenngleich deutlich euphorischer als in Mirie it is. Auch Wetterumschwung ist kein Bild, das auf das Liedfragment aus der Bodleian Library beschränkt ist. Er findet sich fast zeitgleich auch in Man mei longe als „fair weder ofte him turneth into rene“ („schönes Wetter wird oft zu Regen“).

Musik

Notation

Wie für das frühe 13. Jahrhundert üblich ist Mirie it is while sumer ilast in Neumen notiert. Diese frühe Form der Notation zeichnet sich gegenüber der heute gebräuchlichen vor allem durch das Fehlen von Takt und eindeutigen Notenlängen aus. Erst gegen Mitte des 13. Jahrhunderts wurde sie in England durch die aufkommende Modal- und später Mensuralnotation verdrängt und hielt sich nur noch in der Notation geistlicher Gesänge, sogenannter Plainsongs. Neumen dienten eher zur Orientierung denn als eindeutige Vorgabe zur Aufführung von Musik. Der Rhythmus von Gesang richtete sich vor allem nach dem Fluss der gesprochenen Sprache.[18] Sänger hatten einen großen Spielraum bei der Interpretation, zugleich wurde von ihnen aber auch erwartet, Musik ohne eindeutige rhythmische Vorgaben interpretieren zu können.[19][12]

Neumen lassen sich nur schwer in moderne Notation übertragen, unter anderem weil sie eine andere Funktion erfüllten als ihre heutigen Gegenstücke und moderner Musik andere ästhetische Prinzipien zugrunde liegen. Eine „wörtliche“ Interpretation der Neumen führt aus moderner Sicht zu harmonischen und rhythmischen Missverhältnissen und kommt der Aufführungspraxis nicht nahe. Eine Angleichung oder Annäherung an damalige wie heutige Hörgewohnheiten kann aber nur zum Preis einer Abweichung beziehungsweise Überformung von überlieferter Notation erfolgen.[20][12] Die hier dargestellte Transkription von Cecie und J. F. R. Stainer folgt streng der Notation im Originalmanuskript und verzichtet auf die Ersetzung fehlender Noten oder die Angleichung von Tonlängen.[21] Daneben existieren modernisierte Fassungen der Mirie-Melodie, etwa von Frank Llewelyn Harrison, die rhythmisiert sind, aber in ihren Noten von der Manuskriptfassung abweichen und die vier Noten am Liedbeginn zu drei verkürzen. Auch weisen sie dort, wo Noten im Manuskript nicht mit denen vorhergehender Zeilen übereinstimmten, geänderte Tonhöhen auf, um eine Angleichung herbeizuführen.[22] Dieser starke Eingriff ins beziehungsweise die Korrektur des Manuskripts wird von ihren Vertretern mit mangelnder musikalischer Kenntnis des ursprünglichen Verfassers gerechtfertigt.[23] Hierfür gibt es im Fall von MS. Rawlinson G. 22 keine Anhaltspunkte, wohl aber in einigen anderen Fällen mittelenglischer Liedmanuskripte.[24]

Die (vermutlich) letzte, fehlende Note für fast am Ende der Strophe wird für gewöhnlich als g' rekonstruiert, weil alle anderen Liedzeilen ebenfalls auf g' enden. Ian Pittaway hält dies als Interpret mittelenglischer Musik für einen Irrtum, weil es der mittelalterlichen Abfolge von Konsonanz–Dissonanz–Konsonanz widerspricht. Da das Lied auf einem zweigestrichenen e beginnt und die Melodie weitgehend dem phrygischen Modus folge, müsse auf die vorletzte Note, ein eingestrichenes f, sinnvollerweise e' folgen. Pittaway hat auf der Basis dieser Grundüberlegung eine Rekonstruktion des Liedes vorgenommen, die deutlich von der verbreiteten Harrison-Version abweicht.[12]

Gesang

Neben der Notation stellt vor allem die Struktur und Aussprache des Mittelenglischen eine Herausforderung für die Rekonstruktion von Mirie it is dar. Ob etwa die Wortendung -e Anfang des 13. Jahrhunderts noch gesprochen oder bereits verstummt war, hing wohl vom Kontext ab. Obwohl es bei einigen Wörtern in späteren Stadien des geschriebenen Englischen entfiel – etwa in merry < mirie oder mourn < murne –, wurde es wahrscheinlich schon Ende des 14. Jahrhunderts im Alltag nicht mehr gesprochen, wenngleich die formelle und die Schriftsprache es noch länger beibehielten. Die vier Noten zu Beginn des Stücks deuten jedoch darauf hin, dass Mirie tatsächlich als [mɪ-r̩i-ɛ] gesungen wurde.[25][12] Thomas Duncan erkennt im gesungenen Liedtext von Mirie it is dagegen vier verschiedene phonetische Reduktionsprozesse, bei denen ein unbetontes e entweder im Vokalanlaut (oder einem h) des nachfolgenden Wortes aufging (Elision), in der Wortmitte entfiel (Synkope), nach einem i mit diesem zu [j] verschmolz (Synthese) oder in Schlusssilben vor einem Konsonanten verschwand (Apokope). Entsprechend hätten die ersten Worte als [mɪ-r̩i-tis] gesungen werden müssen, was einer Reduktion von fünf auf drei Silben entspricht.[6]

Uneinigkeit herrscht darüber, ob Lyrik und Gesang im Mittelenglischen einer bestimmten Metrik folgte. Für Eric Dobson und Frank Llewelyn Harrison ist der Übergang vom Alt- zum Mittelenglischen durch das Aufkommen regelmäßiger Versschemata und Endreime gekennzeichnet. Auch Thomas Duncan vertritt diese Theorie und führt sie als Begründung dafür an, die Silben des gesungenen Texts auf ein annähernd regelmäßiges Versmaß zu reduzieren.[26] Auf der anderen Seite sieht John Stevens das gesamte Hochmittelalter von einem Fehlen von klassischer Metrik geprägt. Erst mit der Wiederentdeckung antiker Versmaße in der Renaissance hätten Reim- und Verschemata einen prägenden Einfluss auf die Lyrik und damit auch auf Gesang und Melodie ausgeübt. Entsprechend basiere auch Mirie it is while sumer ilast, das er als einen Beleg für seine These heranzieht, nicht auf einer Rhythmik des gesprochenen oder gesungenen Wortes. Vielmehr richte sich die Melodie und der Gesang nach dem natürlichen Fluss von Sprache. Diese Authentizität mache bis heute die Poetik und den Reiz dieses kurzen und vergleichsweise schlichten Liedfragments aus.[27]

Moderne Rezeption

1901 erschien die erste Gesamtausgabe der in der Bodleian Library enthaltenen Alten Musikstücke, in der sich auch Mirie it is while sumer ilast befand. Die Manuskripte waren von John Stainer zusammengestellt worden, der jedoch kurz vor der Vollendung der Ausgabe verstarb. Die Transkription der Stücke und ihre Edition wurde daher von seinem Sohn John Frederick Randell und dessen Frau Cecie Stainer fertiggestellt; den Kommentar zu den Texten und die Datierung der Manuskripte übernahm der damalige Leiter der Bodleian Library, Edward Nicholson. Die Stainerschen Transkriptionen richteten sich vornehmlich an ein wissenschaftliches Publikum und verzichteten bewusst auf eine Anpassung an moderne Hörgewohnheiten oder die Rekonstruktion fehlender Noten.[19]

Erstmals für eine Aufnahme eingespielt wurde Mirie it is 1965 für das Musikalbum Medieval English Lyrics. Der Musikwissenschaftler Frank Llewelyn Harrison hatte das Stück für Viola, Harfe und Tenor adaptiert; der Mediävist Eric Dobson rekonstruierte dazu den Text und die Aussprache. Beide folgten daher auch ihrer später in ihrem Liederbuch Medieval English Songs dargelegten Maxime, bei der Edition mittelalterlicher Manuskripte Korrekturen vorzunehmen: Fehler, die sich durch Überlieferung, Niederschrift und mangelnde Kenntnisse der Kopisten ergeben hatten, sollten so ausgebessert werden. Dobson ging von einer regelmäßigen Metrik des Textes aus und strich Silben dort, wo er sie für rein schriftliche Relikte hielt, die kein gesprochenes Gegenstück mehr hatten. So rekonstruierte er für den Text ein gleichmäßiges Versmaß von 7a/5b/7a/4b/7b/7b/7a und verkürzte hierfür etwa Mirie zu Miri. Harrison wiederum rekonstruierte aus den Neumen der Originalhandschrift eine rhythmisierte Melodie, in der er die Harmonien zudem modernen Hörgewohnheiten anglich. Wenngleich Dobson für eine kritische Edition auch musischer mittelalterlicher Quellen plädierte, war ihm und Harrison ebenso daran gelegen, diese Musik wieder spiel- und singbar zu machen.[28]

Harrisons und Dobsons Einspielung von 1965, gesungen von dem britischen Tenor Gerald English und begleitet von Christopher Wellington auf der Bratsche,[29] wurde wenige Jahre später von Gary Carpenter und John Giovanni für den Soundtrack des Horrorstreifens The Wicker Man aufgegriffen. Carpenter baute für seine Adaption auf Harrisons Melodie auf und reicherte sie um leere Quinten an. Die Harmonie von Harrisons Melodie durchbrach Carpenter an mehreren Stellen gezielt durch Dissonanzen, die dem Stück eine ungeschliffene und für an moderne Harmonien gewöhnte Ohren archaischen Charakter verleihen. Dadurch erinnert der Titel Festival, wie er auf dem Soundtrack von The Wicker Man heißt, in vielerlei Hinsicht an Mittelalter- oder Renaissancemusik; trotz der modernen Blasinstrumente, die Carpenter für sein Arrangement vorwiegend verwendete. Im Film wird die Melodie als Hintergrundmusik für eine Szene in der Bücherei verwendet, in der der Protagonist Neil Howie von der Existenz alter heidnischer Kulte auf der fiktiven schottischen Insel Summerisle erfährt.[30] Auf der Vinylausgabe ist Festival ein eigenständiger Titel; auf der CD-Ausgabe des Soundtracks von 2002 hingegen geht das Stück in Approach und Summer is A-comen in über und bildet mit ihnen einen gemeinsamen Track.

Angelsächsische und keltische Traditionen waren sowohl für die national orientierte Folk-Bewegung der 1960er und 1970er Jahre als auch für den Film selbst ein wichtiger Bezugspunkt. Gemeinsam mit Sumer is icumen in ist Mirie it is eines von zwei mittelalterlichen Liedern, das sich auf dem Soundtrack des Films unter moderne Folk Music und britische Volkslieder mischt. Ungeachtet des Umstandes, dass beide Lieder aus klösterlichen Kontexten überliefert sind, dienen sie im Film als Elemente einer neuheidnischen Naturreligion, die in The Wicker Man den Traditionen und Glaubenssätzen eines als konservativ und repressiv dargestellten Christentums entgegengesetzt wird. Umgekehrt trugen der Film und sein Soundtrack maßgeblich dazu bei, beide Stücke nachhaltig zu popularisieren und auch über Alte Musik und Folk Music hinaus im kollektiven Gedächtnis zu verankern.[30]

Hörbeispiele

- Ensemble Belladonna: Miri it is while sumer ilast. edition raumklang, 2006. www.youtube.com – basierend auf der von Harrison rekonstruierten Melodie

- Magnet & Paul Giovanni: Festival/Mirie It Is/Sumer Is A-Cumen In. Silva Screen Records, 2002. www.youtube.com – Gary Carpenters und Paul Giovannis Arrangement für den Film The Wicker Man

- Ian Pittaway: Mirie it is while sumer ilast. IPMusic, 2018. www.youtube.com – alternative Rekonstruktion der Melodie von Ian Pittaway

Verweise

Quellen

- MS Rawlinson G22, Bodleian Library, Oxford. Digitalisat

Literatur

- Lisa Colton: Medievalism, music and agency in The Wicker Man (1973). In: James Cook, Alexander Kolassa, Adam Whittaker (Hrsg.): Recomposing the Past: Representations of Early Music on Stage and Screen (= Ashgate screen music series). Routledge, Abingdon, Oxon ; New York, NY 2018, ISBN 978-1-138-28747-1, S. 213–228.

- Helen Deeming: Songs in British sources, c.1150–1300 (= Musica Britannica. XCV). Stainer & Bell, London 2013, ISBN 978-0-85249-935-1.

- Helen Deeming: Record-Keepers, Preachers and Song-Makers: Revealing the Compilers, Owners and Users of Twelfth- and Thirteenth-Century Insular Song Manuscripts. In: Lisa Colton, Tim Shephard (Hrsg.): Sources of Identity: Makers, Owners and Users of Music Sources before 1600 (= Epitome Musical (EM)). Brepolis, Turnhout 2016, ISBN 978-2-503-56778-5, S. 63–76.

- E. J. Dobson, F. Ll. Harrison: Medieval English Songs. Faber, London 1979, ISBN 978-0-571-09841-5.

- Thomas G. Duncan: Medieval English Songs, edited by E.J. Dobson and F. Ll. Harrison. In: Medium Ævum. Band 50, Nr. 2, 1981, S. 338.

- Thomas G. Duncan: A Companion to the Middle English Lyric. D.S. Brewer, Cambridge; Rochester, NY 2005, ISBN 978-1-84384-065-7.

- Luciano Formisano: Le chansonnier anglo-francais du MS. Rawlinson G.22 de la Bodleienne. In: Ian Short (Hrsg.): Anglo-Norman Anniversary Essays. Anglo-Norman Text Society, London 1993, S. 135–148.

- Christopher Page: A Catalogue and Bibliography of English Song From Its Beginnings to c 1300. In: R.M.A Research Chronicle. Band 13, 1976, S. 67–83, doi:10.1080/14723808.1976.10540877.

- Karl Reichl: Die Anfänge der mittelenglischen weltlichen Lyrik: Text, Musik, Kontext (= Vorträge / Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften G, Geisteswissenschaften. Band 404). Ferdinand Schöningh, Paderborn 2005, ISBN 978-3-506-75682-4.

- E. W. B. Nicholson: Introduction. In: John Frederick Randell Stainer, Cecile Stainer (Hrsg.): Early Bodleian Music: Sacred and Secular Songs together with other MS. Compositions in the Bodleian Library, Oxford, ranging from about A.D. 1185 to about A.D. 1505. I: Facsimiles. Gregg, Farnborough 1967, S. x–xvii.

- John Frederick Randell Stainer, Cecile Stainer: Early Bodleian Music: Sacred and Secular Songs together with other MS. Compositions in the Bodleian Library, Oxford, ranging from about A.D. 1185 to about A.D. 1505. II: Transcriptions. Gregg, Farnborough 1967.

- Eric Gerald Stanley: Early Middle English ‘Oc’ = ‘But, And’. In: Eric Gerald Stanley, Douglas Gray (Hrsg.): Five Hundred Years of Words and Sounds: A Festschrift for Eric Dobson. D.S. Brewer; Biblio, Cambridge: Totowa, N.J 1983, ISBN 978-0-85991-140-5, S. 144–150.

- John Stevens: The Old Sound and the New: An Inaugural Lecture. Cambridge University Press, Cambridge 1982, ISBN 978-0-521-28847-7.

Weblinks

- Medieval English Lyrics (1965, Vinyl). www.discogs.com. Abgerufen am 15. Februar 2023.

- Ian Pittaway: Mirie it is while sumer ilast: decoding the earliest surviving secular song in English (revised and updated). www.earlymusicmuse.com, 25. August 2018. Abgerufen am 15. August 2020.

Einzelnachweise

- ↑ a b c Nicholson 1967, S. xi.

- ↑ Reichl 2005, S. 26–27.

- ↑ Stanley 1983, S. 149.

- ↑ a b Dobson & Harrison 1979, S. 121.

- ↑ Deeming 2013, S. xli.

- ↑ a b Duncan 2005, S. 23.

- ↑ Formisano 1993, S. 136.

- ↑ Reichl 2005, S. 24.

- ↑ Deeming 2017, S. 63.

- ↑ Deeming 2013, S. xxxiii–xxxiv.

- ↑ Formisano 1993, S. 139.

- ↑ a b c d e Pittaway 2018. Abgerufen am 15. August 2020.

- ↑ a b Deeming 2013, S. 189.

- ↑ Duncan 1994, S. 55.

- ↑ a b Reichl 2005, S. 25.

- ↑ Reichl 2005, S. 24–25.

- ↑ Reichl 2005, S. 26.

- ↑ Stevens 1982, S. 6–7.

- ↑ a b Stainer & Stainer 1967, S. v–xii.

- ↑ Stainer & Stainer 1967, S. v–vi.