„Cronberg (Adelsgeschlecht)“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

erg.; allgemeineres Wappen an Start der Seite (Kronenstammwappen nach unten) |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei: |

[[Datei:COA family de von Cronberg.svg|mini|Wappenschild derer von Cronberg]] |

||

[[Datei:Kronberg002.jpg|mini|Burg und Stadt Kronberg, Blick von Mammolshain]] |

[[Datei:Kronberg002.jpg|mini|Burg und Stadt Kronberg, Blick von Mammolshain]] |

||

| ⚫ | |||

Die '''Herren von Kronberg''' (ehemals ''Cronberg'', auch ''Cronenberg'' oder ''Cronbergk'') waren ein [[Reichsritterschaft|Reichsrittergeschlecht]], das seit der zweiten Hälfte der 12. Jahrhunderts (auch) auf [[Burg Kronberg]] (erbaut ab ca. 1170) im Taunus über der heutigen Stadt [[Kronberg im Taunus]] lebte. Spätestens ab 1230 bis zum Aussterben der männlichen Linie 1704 stellte die Burg auch den Stammsitz dar. Mehrere Mitglieder erlangten überregionale Bedeutung so als Deutsch- und Hochmeister des Deutschen Ordens ([[Walther von Cronberg]]), als vehemente Vertreter des lutherischen Glaubens in der Reformationszeit ([[Hartmut XII. von Kronberg]]) und als Erzbischof und Kurfürst von Mainz ([[Johann Schweikhard von Kronberg]]) |

Die '''Herren von Kronberg''' (ehemals ''Cronberg'', auch ''Cronenberg'' oder ''Cronbergk'') waren ein [[Reichsritterschaft|Reichsrittergeschlecht]], das seit der zweiten Hälfte der 12. Jahrhunderts (auch) auf [[Burg Kronberg]] (erbaut ab ca. 1170) im Taunus über der heutigen Stadt [[Kronberg im Taunus]] lebte. Spätestens ab 1230 bis zum Aussterben der männlichen Linie 1704 stellte die Burg auch den Stammsitz dar. Mehrere Mitglieder erlangten überregionale Bedeutung so als Deutsch- und Hochmeister des Deutschen Ordens ([[Walther von Cronberg]]), als vehemente Vertreter des lutherischen Glaubens in der Reformationszeit ([[Hartmut XII. von Kronberg]]) und als Erzbischof und Kurfürst von Mainz ([[Johann Schweikhard von Kronberg]]) |

||

| Zeile 9: | Zeile 8: | ||

=== Spätes Mittelalter === |

=== Spätes Mittelalter === |

||

| ⚫ | [[Datei:St. Martin Grabmal Dalberg Kronberg 2.JPG|mini|Grabmal der Katharina von Cronberg († 1510) (Schwester des [[Walther von Cronberg]]) und ihres Gatten [[Johann XXII. Kämmerer von Worms|Hanns Kämmerer von Worms]] († 1531), römisch-katholische Kirche [[St. Martin (Sankt Martin, Pfalz)|St. Martin]] in [[Sankt Martin (Pfalz)]]]] |

||

Die Familienstämme bewohnten aufgrund von [[Ganerbschaft]]srecht verschiedene Gebäude auf dem Kronberger Burggelände, insbesondere auch die im 17. Jahrhundert abgerissene Unterburg. Für die Jahre 1339 und 1344 sind [[Burgfrieden]]sverträge bekannt, die auch Rechte der Untertanen gegenüber den Herren festschrieben. Die Kronberger schlossen ihre Ehen standesgemäß mit anderen niederen Adeligen des Umlands, häufiger denen von [[Reifenberg (Adelsgeschlecht)|Reifenberg]] und [[Hattstein (Adelsgeschlecht)|Hattstein]], aber auch [[Bellersheim (Adelsgeschlecht)|Bellersheim]], [[Riedesel]] und [[Löw zu Steinfurth]]. Später verband sich die Familie auch mit denen von [[Sickingen (Adelsgeschlecht)|Sickingen]] und [[Dalberg (Adelsgeschlecht)|Dalberg]].<ref>Markwart Mueller-Hillebrand: ''Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts.'', Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 12–14</ref> Mitte des 14. Jahrhunderts war das Geschlecht durchaus wohlhabend und konnte große Geldsummen an andere Fürsten verleihen. [[Ulrich II. von Kronberg|Ulrich II. „der Rote“ von Kronberg]] (Flügelstamm) war so angesehen, dass er 1357 vom [[Erzbistum Mainz]] belehnt wurde; er war auch [[Vizedomamt Rheingau|Statthalter für den Rheingau]].<ref>Markwart Mueller-Hillebrand: ''Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts.'', Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 16</ref> Frank VIII. (Ohrenstamm) war Geldbeschaffer des Erzbischofs [[Gerlach von Nassau|Gerlach]] von Mainz. |

Die Familienstämme bewohnten aufgrund von [[Ganerbschaft]]srecht verschiedene Gebäude auf dem Kronberger Burggelände, insbesondere auch die im 17. Jahrhundert abgerissene Unterburg. Für die Jahre 1339 und 1344 sind [[Burgfrieden]]sverträge bekannt, die auch Rechte der Untertanen gegenüber den Herren festschrieben. Die Kronberger schlossen ihre Ehen standesgemäß mit anderen niederen Adeligen des Umlands, häufiger denen von [[Reifenberg (Adelsgeschlecht)|Reifenberg]] und [[Hattstein (Adelsgeschlecht)|Hattstein]], aber auch [[Bellersheim (Adelsgeschlecht)|Bellersheim]], [[Riedesel]] und [[Löw zu Steinfurth]]. Später verband sich die Familie auch mit denen von [[Sickingen (Adelsgeschlecht)|Sickingen]] und [[Dalberg (Adelsgeschlecht)|Dalberg]].<ref>Markwart Mueller-Hillebrand: ''Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts.'', Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 12–14</ref> Mitte des 14. Jahrhunderts war das Geschlecht durchaus wohlhabend und konnte große Geldsummen an andere Fürsten verleihen. [[Ulrich II. von Kronberg|Ulrich II. „der Rote“ von Kronberg]] (Flügelstamm) war so angesehen, dass er 1357 vom [[Erzbistum Mainz]] belehnt wurde; er war auch [[Vizedomamt Rheingau|Statthalter für den Rheingau]].<ref>Markwart Mueller-Hillebrand: ''Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts.'', Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 16</ref> Frank VIII. (Ohrenstamm) war Geldbeschaffer des Erzbischofs [[Gerlach von Nassau|Gerlach]] von Mainz. |

||

=== Beziehungen zu Frankfurt === |

=== Beziehungen zu Frankfurt === |

||

| ⚫ | |||

{{Hauptartikel|Kronberger Fehde}} |

{{Hauptartikel|Kronberger Fehde}} |

||

Bereits um etwa 1350 hatten die Cronberger auch Besitzungen in Frankfurt, 1341 kam es zu einem Bündnis zwischen dem Geschlecht und der Stadt. Walter V. von Kronberg war 1346–49 Schultheiß der Stadt. Die Kronberger erhielten in dieser Zeit kaiserliche Privilegien, darunter ein [[Judenregal|Judenprivileg]] und 1367 für Ulrich II. das Marktrecht für die Stadt Kronberg, sowie eine reichsunmittelbare Gerichtsbarkeit. Somit bestand nun eine Konkurrenzsituation zu Frankfurt, welches ebenfalls Privilegien beim Kaiser gekauft hatte.<ref>Markwart Mueller-Hillebrand: ''Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts.'', Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 18</ref> |

Bereits um etwa 1350 hatten die Cronberger auch Besitzungen in Frankfurt, 1341 kam es zu einem Bündnis zwischen dem Geschlecht und der Stadt. Walter V. von Kronberg war 1346–49 Schultheiß der Stadt. Die Kronberger erhielten in dieser Zeit kaiserliche Privilegien, darunter ein [[Judenregal|Judenprivileg]] und 1367 für Ulrich II. das Marktrecht für die Stadt Kronberg, sowie eine reichsunmittelbare Gerichtsbarkeit. Somit bestand nun eine Konkurrenzsituation zu Frankfurt, welches ebenfalls Privilegien beim Kaiser gekauft hatte.<ref>Markwart Mueller-Hillebrand: ''Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts.'', Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 18</ref> |

||

| Zeile 33: | Zeile 34: | ||

== Wappen == |

== Wappen == |

||

[[Datei:Kronberg Scheibler409ps.jpg|mini|Wappen der Kronenstamm-Ritter von Cronberg im [[Scheiblersches Wappenbuch|Scheiblerschen Wappenbuch]]]] |

|||

[[Blasonierung]]: Geviert; Feld 1: In Rot eine goldene Krone, Feld 2 und 3: In Silber vier (2:2) blaue Eisenhütlein, Feld 4: Rot. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken eine schwarze Disteldolde.<ref>Nach [[Siebmachers Wappenbuch]] Tafel 124.</ref> Im Scheiblerschen Wappenbuch sind die Felder spiegelbildlich vertauscht, das Wappen ist also gewendet dargestellt; des Weiteren sind die Helmdecken bei Scheibler schwarz-silbern. Das Kronberger Wappen wurde von [[Wörth am Main]] als Stadtwappen übernommen. Die oben genannte Blasonierung galt für den Kronenstamm; andere Linien der Familie führten keine Krone im 1. Feld. |

|||

[[Datei:Wappen Cronberg Humbracht 1707 Wappentafel 12.png|mini|Wappen derer von Cronberg, Flügelstamm (aus Humbracht u. a., 1707<ref name="Humbracht">Johann Maximilian Humbracht, Georg Helwich, Georg F. Greifenclau zu Vollraths: ''Die höchste Zierde Teutsch-Landes, Und Vortrefflichkeit des Teutschen Adels : Vorgestellt in der Reichs-Freyen Rheinischen Ritterschafft, Auch auß derselben entsprossenen und angränzenden Geschlechten, so auff hohen Stifftern auffgeschworen, oder vor 150. Jahren Löblicher Ritterschafft einverleibt gewesen, Stamm-Taffeln und Wapen.'' Knoch, Franckfurt am Main 1707, Wappentafel 12. [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10328166-2 (Online bei Bayerische Staatsbibliothek digital)] |

|||

</ref>)]] |

|||

* [[Blasonierung]] des Kronenstamm-Wappens: Geviert; Feld 1: In Rot eine goldene [[Krone (Heraldik)|Krone]], Feld 2 und 3: In Silber vier (2:2) blaue [[Eisenhütlein]], Feld 4: Rot. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken eine schwarze [[Distel (Heraldik)|Disteldolde]].<ref>Nach [[Siebmachers Wappenbuch]] Tafel 124.</ref> |

|||

* Blasonierung des Flügelstamm-Wappens: Geviert; Feld 1: Rot, Feld 2 und 3: In Silber vier (2:2) blaue Eisenhütlein, Feld 4: Rot. Helmzier zwei Flügel. |

|||

* Blasonierung des Ohrenstamm-Wappens: wie Flügelstamm, jedoch als Helmzier auf dem gekrönten Helm zwei silberne Eselsohren. Helmdecken rot-silbern. |

|||

Im Scheiblerschen Wappenbuch sind die Felder spiegelbildlich vertauscht, das Wappen ist also gewendet dargestellt; des Weiteren sind die Helmdecken bei Scheibler schwarz-silbern. |

|||

Das Kronberger Wappen wurde von [[Wörth am Main]] als Stadtwappen übernommen. |

|||

== Bedeutende Familienmitglieder == |

== Bedeutende Familienmitglieder == |

||

{{Hauptartikel|Stammliste des Hauses Kronberg}} |

{{Hauptartikel|Stammliste des Hauses Kronberg}} |

||

| ⚫ | [[Datei:St. Martin Grabmal Dalberg Kronberg 2.JPG|mini|Grabmal der Katharina von Cronberg († 1510) (Schwester des [[Walther von Cronberg]]) und ihres Gatten [[Johann XXII. Kämmerer von Worms|Hanns Kämmerer von Worms]] († 1531), römisch-katholische Kirche [[St. Martin (Sankt Martin, Pfalz)|St. Martin]] in [[Sankt Martin (Pfalz)]]]] |

||

* ''Hartmut IV. Ritter von Kronberg'' erhielt 1330 von Kaiser [[Ludwig IV. (HRR)|Ludwig dem Bayern]] die Stadtrechte für die Burgsiedlung verliehen |

* ''Hartmut IV. Ritter von Kronberg'' erhielt 1330 von Kaiser [[Ludwig IV. (HRR)|Ludwig dem Bayern]] die Stadtrechte für die Burgsiedlung verliehen |

||

* [[Eberwin von Kronberg|Eberwin I. von Kronberg]] († 1303); von 1299 bis 1303 [[Bistum Worms|Bischof von Worms]] |

* [[Eberwin von Kronberg|Eberwin I. von Kronberg]] († 1303); von 1299 bis 1303 [[Bistum Worms|Bischof von Worms]] |

||

* [[Frank XII. von Cronberg|Frank XII. „der Reiche“ von Cronberg]] († 1461), letzter des Ohrenstamms, vererbte seinen Reichtum an die Familie Solms |

|||

* [[Walther von Cronberg]] (1477–1543), ab 1526 [[Deutschmeister (Deutscher Orden)|Deutschmeister]] und von 1527 bis 1543 auch [[Hochmeister]] des [[Deutscher Orden|Deutschen Ordens]]. |

* [[Walther von Cronberg]] (1477–1543), ab 1526 [[Deutschmeister (Deutscher Orden)|Deutschmeister]] und von 1527 bis 1543 auch [[Hochmeister]] des [[Deutscher Orden|Deutschen Ordens]]. |

||

* [[Hartmut XII. von Kronberg|Hartmuth XII. von Cronberg]] (1488–1549) war einer der ersten Anhänger [[Martin Luther]]s, Wegbereiter der Reformation in Süddeutschland und unterstützte [[Franz von Sickingen]] |

* [[Hartmut XII. von Kronberg|Hartmuth XII. von Cronberg]] (1488–1549) war einer der ersten Anhänger [[Martin Luther]]s, Wegbereiter der Reformation in Süddeutschland und unterstützte [[Franz von Sickingen]] |

||

Version vom 22. April 2021, 13:46 Uhr

Die Herren von Kronberg (ehemals Cronberg, auch Cronenberg oder Cronbergk) waren ein Reichsrittergeschlecht, das seit der zweiten Hälfte der 12. Jahrhunderts (auch) auf Burg Kronberg (erbaut ab ca. 1170) im Taunus über der heutigen Stadt Kronberg im Taunus lebte. Spätestens ab 1230 bis zum Aussterben der männlichen Linie 1704 stellte die Burg auch den Stammsitz dar. Mehrere Mitglieder erlangten überregionale Bedeutung so als Deutsch- und Hochmeister des Deutschen Ordens (Walther von Cronberg), als vehemente Vertreter des lutherischen Glaubens in der Reformationszeit (Hartmut XII. von Kronberg) und als Erzbischof und Kurfürst von Mainz (Johann Schweikhard von Kronberg)

Geschichte

Herkunft

Als ein Stammvater gilt der 1194 urkundlich erwähnte Walter von Hescheburnen. Die Familie besaß eine kleine Motte (befestigten Wohnturm) in Eschborn. Hartmut I. von Eschborn (erwähnt zwischen 1216 und 1221) ließ die Burg Kronberg errichten, die seiner Familie künftig als Ganerbenburg diente. Die älteste bekannte Selbstbezeichnung als derer „von Cronberg“ findet sich bei Otto I. von Cronberg, der diese Familienbezeichnung 1230 trug. Für den älteren Bruder Hartmut II. ist „von Cronberg“ als Familienbezeichnung erst ab 1235 nachweisbar; sein Sohn Hartmut III. gilt als Stammvater des Kronenstamms der Familie (nach einer Wappenfigur, s. u.). Dietrich (1304–1328), ein Enkel Ottos I. von Cronberg, gründete den Flügelstamm (nach einem geflügelten Erbhelm), noch später entstand der Ohrenstamm (ebenfalls nach Helmzier).

Spätes Mittelalter

Die Familienstämme bewohnten aufgrund von Ganerbschaftsrecht verschiedene Gebäude auf dem Kronberger Burggelände, insbesondere auch die im 17. Jahrhundert abgerissene Unterburg. Für die Jahre 1339 und 1344 sind Burgfriedensverträge bekannt, die auch Rechte der Untertanen gegenüber den Herren festschrieben. Die Kronberger schlossen ihre Ehen standesgemäß mit anderen niederen Adeligen des Umlands, häufiger denen von Reifenberg und Hattstein, aber auch Bellersheim, Riedesel und Löw zu Steinfurth. Später verband sich die Familie auch mit denen von Sickingen und Dalberg.[1] Mitte des 14. Jahrhunderts war das Geschlecht durchaus wohlhabend und konnte große Geldsummen an andere Fürsten verleihen. Ulrich II. „der Rote“ von Kronberg (Flügelstamm) war so angesehen, dass er 1357 vom Erzbistum Mainz belehnt wurde; er war auch Statthalter für den Rheingau.[2] Frank VIII. (Ohrenstamm) war Geldbeschaffer des Erzbischofs Gerlach von Mainz.

Beziehungen zu Frankfurt

Bereits um etwa 1350 hatten die Cronberger auch Besitzungen in Frankfurt, 1341 kam es zu einem Bündnis zwischen dem Geschlecht und der Stadt. Walter V. von Kronberg war 1346–49 Schultheiß der Stadt. Die Kronberger erhielten in dieser Zeit kaiserliche Privilegien, darunter ein Judenprivileg und 1367 für Ulrich II. das Marktrecht für die Stadt Kronberg, sowie eine reichsunmittelbare Gerichtsbarkeit. Somit bestand nun eine Konkurrenzsituation zu Frankfurt, welches ebenfalls Privilegien beim Kaiser gekauft hatte.[3]

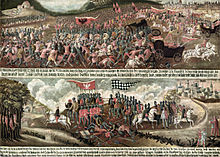

Am 16. Februar 1389 erklärten Johann, Walther und Frank von Cronberg zusammen mit ihren Verbündeten, dem Grafen Ulrich V. von Hanau und anderen Rittern, der Freien Reichsstadt Frankfurt am Main die Fehde. Hinter dem Konflikt standen zum einen Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft im Rhein-Main-Gebiet, zum anderen die sozialen Umschichtungen am Ende des Mittelalters, als Ritter und niederer Adel gegenüber aufkommendem Bürgertum und dem hohen Adel, der mit dem Territorialisierungsprozess an Macht gewann, abzusinken drohten. Am 14. Mai besiegten die verbündeten Adligen die Frankfurter Streitmacht in der Schlacht bei Eschborn und nahmen über 620 Frankfurter Bürger gefangen, darunter alle Bäcker und einen der beiden Bürgermeister. Gegen ein Lösegeld von 73.000 Gulden ließen sie die Gefangenen frei. Die Stadt schloss daraufhin ein Bündnis mit den Kronbergern und band sie so in ihre Politik ein: 1394 verpflichtete sie Hartmut von Cronberg als Amtmann für die Frankfurter Dörfer mit Sitz in Bonames. 1395 verbündete sie sich auch mit Johann von Cronberg gegen einen anderen, abtrünnigen Hartmut von Cronberg, der von Burg Tannenberg als Raubritter die Geleitzüge städtischer Kaufleute überfiel – diese Raubritterburg wurde 1399 belagert und dann geschleift.

Frank XII. „der Reiche“ von Cronberg (Ohrenstamm), ein Enkel Franks VIII., erbte Schuldbriefe des Mainzer Erzbistums, und erwarb durch sein finanzielles Geschick zahlreiche Besitzungen rund um Frankfurt. Trotz der Besorgnis der Bürger blieb er aber letztlich im Einvernehmen mit der Stadt.[4]

Frühe Neuzeit

Hartmut XII. von Kronberg, Oberhaupt des Kronenstammes in seiner Zeit und Cousin des Franz von Sickingen, hatte diesem bei dessen Angriff auf Trier und Worms beigestanden. 1522 belagerte deshalb eine Koalition aus dem Trierer Erzbischof Richard von Greiffenklau zu Vollrads, Ludwig von der Pfalz und dem Landgrafen Philipp dem Großmütigen Stadt und Burg Kronberg und erzwang deren bedingungslose Kapitulation. Hartmut XII. floh. Landgraf Philipp hielt Kronberg in den folgenden Jahren besetzt und es wurde 1526 unter ihm lutherisch. 1540 schloss Philipp eine zweite morganatische Ehe mit dem sächsischen Hoffräulein Margarethe von der Saale, noch zu Lebzeiten seiner Frau. Mit dieser Bigamie handelte sich Philipp politisch weitreichende Schwierigkeiten ein. Deshalb musste er unter anderem 1541 Burg und Stadt Kronberg an Hartmut XII. zurückgeben. Das geschah unter der Bedingung, dass die lutherische Reformation erhalten bliebe. Dies fiel Hartmut leicht, der auch die meisten Familienmitglieder auf die Seite des protestantischen Glaubens gezogen hatte.

Andere Familienmitglieder, gerade im Flügelstamm, blieben hingegen weiterhin der katholischen Lehre treu. Walther von Cronberg, Deutschmeister im Deutschen Orden, unterstützte dennoch auch die Anliegen seiner protestantischen Verwandten. Im Dreißigjährigen Krieg und danach war die Familie Cronberg allerdings dauerhaft geteilt, in einen katholisch-reichsgräflichen und einen evangelisch-freiherrlichen Zweig.

1617 erlosch mit dem Tod des Johann Eberhard von Kronberg, Vicedominus des Rheingaus und Mainzer Erbtruchsess, der Flügelstamm derer von Kronberg. 1618 wurden die Kronberger, von denen mittlerweile nur noch der Kronenstamm existierte, in den Freiherrnstand erhoben, 1630 zu Grafen. 1632 erhielten die Kronberger Amt Rothenberg im Odenwald zu Lehen. Der einstige Eschborner Stammsitz aus dem 12. Jahrhundert wurde 1622 zerstört.

Die letzten Familienmitglieder wohnten bereits nicht mehr auf der Burg Kronberg. 1704 starb die Familie mit dem Tod des auf Burg Hohlenfels im Hintertaunus lebenden Johann Nicolaus von Cronberg aus. Die Herrschaft Rothenberg fiel an die von Degenfeld, die Herrschaft Kronberg an Kurmainz. Zwischen 1738 und 1763 unternahm das Erzbistum erhebliche Anstrengungen, die evangelische Bevölkerung zum Katholizismus zurückzuführen; die alte Burg Kronberg fand durch das 18. Jahrhundert hindurch noch als Steinbruch Verwendung.

Bedeutung

Die Familie zählte zum Rheinischen Ritterkreis.[5]

Wappen

- Blasonierung des Kronenstamm-Wappens: Geviert; Feld 1: In Rot eine goldene Krone, Feld 2 und 3: In Silber vier (2:2) blaue Eisenhütlein, Feld 4: Rot. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken eine schwarze Disteldolde.[7]

- Blasonierung des Flügelstamm-Wappens: Geviert; Feld 1: Rot, Feld 2 und 3: In Silber vier (2:2) blaue Eisenhütlein, Feld 4: Rot. Helmzier zwei Flügel.

- Blasonierung des Ohrenstamm-Wappens: wie Flügelstamm, jedoch als Helmzier auf dem gekrönten Helm zwei silberne Eselsohren. Helmdecken rot-silbern.

Im Scheiblerschen Wappenbuch sind die Felder spiegelbildlich vertauscht, das Wappen ist also gewendet dargestellt; des Weiteren sind die Helmdecken bei Scheibler schwarz-silbern. Das Kronberger Wappen wurde von Wörth am Main als Stadtwappen übernommen.

Bedeutende Familienmitglieder

- Hartmut IV. Ritter von Kronberg erhielt 1330 von Kaiser Ludwig dem Bayern die Stadtrechte für die Burgsiedlung verliehen

- Eberwin I. von Kronberg († 1303); von 1299 bis 1303 Bischof von Worms

- Frank XII. „der Reiche“ von Cronberg († 1461), letzter des Ohrenstamms, vererbte seinen Reichtum an die Familie Solms

- Walther von Cronberg (1477–1543), ab 1526 Deutschmeister und von 1527 bis 1543 auch Hochmeister des Deutschen Ordens.

- Hartmuth XII. von Cronberg (1488–1549) war einer der ersten Anhänger Martin Luthers, Wegbereiter der Reformation in Süddeutschland und unterstützte Franz von Sickingen

- Johann Eberhard von Kronberg (1547–1617) war Amtmann zu Alzenau und später Burggraf zu Friedberg

- Johann Schweikhard von Kronberg (1553–1626), Enkel Hartmuths. XII., war ab 1604 Kurfürst und Erzbischof von Mainz

- Wilhelm von Cronberg, Großbailli des Johanniterordens, stand außerdem mehreren Johanniterkommenden als Kommendator vor.

- Die Brüder Hartmut von Cronberg (um 1615–1685) und Johann Daniel von Cronberg (um 1616–nach 1668) waren kurpfälzische Hofbeamte und Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaft

- Ihr Cousin Johann Nicolaus von Cronberg (n. 1633–1704) starb ehe- und kinderlos als letztes männliches Mitglied der Familie

Literatur

- Julius Kindler von Knobloch: Oberbadisches Geschlechterbuch. Drei Bände. Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1898–1919. Hier Band 2, S. 384–386 online

- Sabine Arend: Katholische Herren – evangelische Untertanen. Die Kronberger Kirchenordnung von 1585. In: Nassauische Annalen, Bd. 125 (2014), S. 67–106.

- Helmut Bode: Hartmut XII. von Cronberg, Reichsritter der Reformationszeit, Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-7829-0356-0.

- Hellmuth Gensicke: Die von Kronberg. In: Nassauische Annalen, Bd. 98 (1987).

- Angela Metzner: Reichslandpolitik, Adel und Burgen – Untersuchungen zur Wetterau in der Stauferzeit. Büdingen 2008/2009, ISBN 978-3-00-026770-3, S. 162–165 (Büdinger Geschichtsblätter 21).

- Walther Möller: Zur Genealogie der von Cronberg. In: Nassauische Annalen, Bd. 45 (1916/1917), S. 223–229.

- Markwart Mueller-Hillebrand: Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts., Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950.

- Wolfgang Ronner: Die von Kronberg und ihre Frauen: Begegnungen mit einem Rittergeschlecht, ISBN 3-7686-6035-4.

- Wolfgang Ronner: Stammtafel der Ritter, Herren und Grafen von Kronberg. Kronberg 1981, ISBN 3-9800322-1-3.

- Wolfgang Ronner: Die Herren Von Kronberg und ihr Reichslehen 1189–1704. Regesten und ergänzende Texte. Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-7829-0507-5.

- C. Frh. Roth von Schreckenstein: Geschichte der ehemals freien Reichsritterschaft in Schwaben, Franken und am Rheinstrome. Bd. 2, 1859ff, S. 594.

Einzelnachweise

- ↑ Markwart Mueller-Hillebrand: Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts., Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 12–14

- ↑ Markwart Mueller-Hillebrand: Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts., Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 16

- ↑ Markwart Mueller-Hillebrand: Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts., Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 18

- ↑ Markwart Mueller-Hillebrand: Cronberg: Geschichte eines Rittergeschlechts., Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1950. S. 23–26

- ↑ Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 4., vollständig überarbeitete Auflage. C.H. Beck, München 1992, ISBN 3-406-35865-9, S. 319.

- ↑ Johann Maximilian Humbracht, Georg Helwich, Georg F. Greifenclau zu Vollraths: Die höchste Zierde Teutsch-Landes, Und Vortrefflichkeit des Teutschen Adels : Vorgestellt in der Reichs-Freyen Rheinischen Ritterschafft, Auch auß derselben entsprossenen und angränzenden Geschlechten, so auff hohen Stifftern auffgeschworen, oder vor 150. Jahren Löblicher Ritterschafft einverleibt gewesen, Stamm-Taffeln und Wapen. Knoch, Franckfurt am Main 1707, Wappentafel 12. (Online bei Bayerische Staatsbibliothek digital)

- ↑ Nach Siebmachers Wappenbuch Tafel 124.