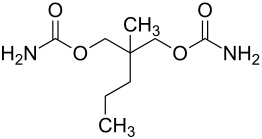

Meprobamat

| Strukturformel | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||||||||

| Freiname | Meprobamat | ||||||||||||||||||

| Andere Namen |

2-Methyl-2-propyltrimethylendicarbamat (IUPAC) | ||||||||||||||||||

| Summenformel | C9H18N2O4 | ||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

weißes bis fast weißes, amorphes oder kristallines Pulver[1] | ||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Arzneistoffangaben | |||||||||||||||||||

| ATC-Code | |||||||||||||||||||

| Wirkstoffklasse | |||||||||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||||||||

| Molare Masse | 218,25 g·mol−1 | ||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | ||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | |||||||||||||||||||

| Löslichkeit | |||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). | |||||||||||||||||||

Meprobamat ist der Wirkstoff eines Beruhigungsmittels, das 1955 in den USA unter den Namen „Miltown“ und „Equanil“ auf den Markt kam. Es zählt zur chemischen Verbindungsklasse der Urethane. Meprobamat ist ein weißes, kristallines Pulver mit bitterem Geschmack und schwachem Geruch. Es ist in vielen organischen Lösungsmitteln löslich und relativ unlöslich in Wasser. In verdünnten Säuren und Laugen ist es stabil, was es resistent gegen den hydrolytischen Abbau im Verdauungstrakt macht.

Es handelte sich um den ersten pharmazeutischen Wirkstoff, der als Anxiolytikum von Bedeutung war und zur Behandlung von Angst- und Spannungszuständen sowie als Muskelrelaxans und Schlafmittel eingesetzt wurde. Meprobamat wurde schnell zu einem der meistverkauften Medikamente in den Vereinigten Staaten und zeichnete sich durch eine rasch eintretende emotionale und motorische Entspannung aus.

Das Medikament wurde durch besser verträgliche Beruhigungsmittel wie beispielsweise die seit Anfang der 1960er Jahre erhältlichen Benzodiazepine verdrängt. Es wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Markt genommen oder ist nicht verschreibungsfähig.

Geschichte

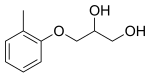

Als Frank Berger im Labor eines britischen Arzneimittelherstellers nach einem Konservierungsmittel für Penicillin suchte, entdeckte er, dass eine Verbindung namens Mephenesin Labormäuse beruhigte, ohne sie zu betäuben.[3] Berger erwähnte diese „beruhigende“ Wirkung später in einem Artikel, der 1946 im British Journal of Pharmacology and Chemotherapy veröffentlicht wurde.[4][5] Die Verwendung von Mephenesin als Beruhigungsmittel hatte jedoch drei große Nachteile: eine sehr kurze Wirkungsdauer, eine stärkere Wirkung auf das Rückenmark als auf das Gehirn, was zu einem sehr niedrigen therapeutischen Index führte, und eine geringe Aktivität.[6] Mephenesin wurde 1948 unter dem Handelsnamen „Tolserol“ von E. R. Squibb für den klinischen Gebrauch zur Muskelentspannung freigegeben und war auch im Jahr 2024 noch in einigen Ländern erhältlich.[6]

Im Mai 1950, nach seinem Wechsel zu Carter Products in New Jersey synthetisierten Berger und der Chemiker Bernard John Ludwig Meprobamat, das diese drei Nachteile überwand.[7] Wallace Laboratories, eine Tochterfirma von Carter Products, erwarb die Lizenz und nannte ihr neues Produkt „Miltown“, nach der Stadt Milltown in New Jersey. Berger schickte Meprobamat an die beiden Psychiater Joseph C. Borrus und Lowell S. Selling. Sie testeten das Medikament an Hunderten von Patienten und berichteten übereinstimmend über positive Ergebnisse.[8] Die Ergebnisse wurden 1955 im renommierten Journal of the American Medical Association publiziert.[9][10]

Das 1955 auf den Markt gebrachte Medikament wurde schnell zum ersten Psychopharmaka-Blockbuster der amerikanischen Geschichte, in Hollywood populär und wegen seiner scheinbar wundersamen Wirkung berühmt.[11] Es wurde seitdem unter mehr als hundert verschiedenen Namen vermarktet.[12]

Eine im Dezember 1955 durchgeführte Studie an über dreihundert Patienten des Mississippi State Hospital in Whitfield (Mississippi) ergab, dass Meprobamat bei der Linderung „psychischer Symptome“ hilfreich war: Bei 3 % der Patienten trat eine vollständige Heilung ein, bei 35 % eine deutliche Besserung, bei 46 % eine leichte Besserung und bei 16 % eine leichte oder keine Veränderung.[13] Selbstmordgefährdete Patienten wurden kooperativer, ruhiger und konnten wieder logisch denken. In 50 % der Fälle führte die Entspannung zu einem besseren Schlafverhalten. Nach der Studie wurden in der Klinik die Hydrotherapie und alle Arten der Elektrokonvulsionstherapie eingestellt. Bereits 1956 wurde festgestellt, dass Meprobamat bei der Behandlung des Alkoholismus hilft.

Meprobamat schien eine einfache pharmakologische Lösung für die Belastungen und Spannungen des Alltags zu sein. Dieser Entwicklung wurde durch eindringliche Werbung und Studien mit positiven Ergebnissen unterstützt und führte dazu, dass Ärzte das Beruhigungsmittel zunehmend verschrieben.[14] Bis 1957 wurden allein in den USA über 36 Millionen Rezepte für Meprobamat ausgestellt, eine Milliarde Pillen hergestellt und ein Drittel aller Verschreibungen auf Meprobamat ausgestellt.

Im Januar 1960 erfolgte eine Klage gegen Carter Products sowie die American Home Products wegen des Verdachts der Marktabsprache, um eine monopolartige Stellung auf dem Markt für Beruhigungsmittel zu erreichen. In Dänemark wurden beispielsweise 500 Tabletten für 1,55 US-Dollar verkauft, während es in den USA von Carter-Wallace für 26 US-Dollar verkauft wurde. Es wurde festgestellt, dass der Verkauf von Meprobamat den Angeklagten einen Umsatz von 40 Millionen US-Dollar (2024: etwa 366.000.000 US-Dollar) einbrachte, wo von etwa zwei Drittel auf American Home Products und etwa ein Drittel auf Carter entfielen. Das Meprobamat-Patent wurde für ungültig erklärt und die US-Regierung beantragte die Anordnung, dass Carter das Meprobamat-Patent jedem Unternehmen, das es nutzen wollte, kostenlos zur Verfügung stellen sollte.[15]

Anfang der 1960er-Jahre wurde Meprobamat durch Benzodiazepine – wie beispielsweise Chlordiazepoxid und Diazepam – verdrängt.

Meprobamat ist in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund seiner Aufführung in der Anlage 2 BtMG ein verkehrsfähiges, aber nicht verschreibungsfähiges Betäubungsmittel.[16] Der Umgang ohne Erlaubnis ist grundsätzlich strafbar.

In Österreich wurde das Präparat wegen des hohen Suchtpotentials bereits vom Markt genommen, am 20. Januar 2012 hat auch die Europäische Arzneimittelagentur eine solche Maßnahme empfohlen.[17]

In der Schweiz war Meprobamat bis Oktober 2012 unter dem Namen Meprodil im Handel (rezeptpflichtig). Aufgrund einer Neubeurteilung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses wurde es vom Markt genommen.[18]

Darstellung

Meprobamat wird durch die Reaktion von 2-Methylvaleraldehyd mit zwei Molekülen Formaldehyd für eine Hydroxymethylierung und eine gekreuzte Cannizzaro-Reaktion. Durch die anschließende Umwandlung des entstandenen 2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diols in das Dicarbamat durch aufeinanderfolgende Reaktionen mit Phosgen und Ammoniak entsteht Meprobamat.[19]

Nebenwirkungen

Zu den Nebenwirkungen gehört u. a. eine Gynäkomastie.

Handelsnamen

Microbamat (A), Meprodil (CH), Miltaun (A), Tonamyl (D)

Literatur

- Andrea Tone: The age of anxiety: a history of America’s turbulent affair with tranquilizers. Basic Books, New York, 2009, ISBN 978-0-465-02520-6.

Weblinks

- B. W. Agranoff: Frank M Berger. In: Neuropsychopharmacology. 33.13, 2008, S. 3251–3251, doi:10.1038/npp.2008.100.

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Eintrag MEPROBAMATE CRS beim Europäisches Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln (EDQM), abgerufen am 21. August 2009.

- ↑ a b Datenblatt Meprobamate bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 22. Oktober 2016 (PDF).

- ↑ D. Healy: Let them eat Prozac. J. Lorimer & Co., Toronto, 2006, ISBN 978-0-8147-3697-5, S. 5.

- ↑ Frank Berger, William Bradley: The pharmacological properties of α:β-dihydroxy-γ-(2-methylphenoxy)-propane (myanesin). In: British Journal of Pharmacology and Chemotherapy. 1946, PMID 19108096.

- ↑ Frank Berger: The mode of action of myanesin. In: British Journal of Pharmacology and Chemotherapy. 2.4, 1947, S. 241–250, PMID 19108125, doi:10.1111/j.1476-5381.1947.tb00341.x.

- ↑ a b Thomas A. Ban: The role of serendipity in drug discovery. In: Dialogues in Clinical Neuroscience. 8.3, 2006, S. 335–344, PMID 17117615, doi:10.31887/DCNS.2006.8.3/tban

- ↑ B. J. Ludwig, E. Piech: Some anticonvulsant agents derived from 1, 3-propanediol. In: Journal of the American Chemical Society. 73.12, 1951, S. 5779–5781, doi:10.1021/ja01156a086.

- ↑ Andrea Tone: The age of anxiety: a history of America’s turbulent affair with tranquilizers. Basic Books, New York, 2009, ISBN 978-0-465-02520-6, S. 48–49.

- ↑ L. S. Selling: Clinical Study of a new tranquilizing Drug. In: Journal of the American Medical Association. 157.18, 1955, S. 1594–1596, doi:10.1001/jama.1955.02950350008004.

- ↑ J. C. Borrus: Study of Effect of Miltown (2-Methyl-2-N-Propyl-1,3-Propandiol Dicarbamate) on Psychiatric States. In: Journal of the American Medical Association. 157.18, 1955, S. 1596–1598, doi:10.1001/jama.1955.02950350010005.

- ↑ Andrea Tone: The age of anxiety: a history of America's turbulent affair with tranquilizers. Basic Books, New York, 2009, ISBN 978-0-465-02520-6.

- ↑ Meprobamate. In: webbook.nist.gov. Abgerufen am 23. Mai 2024 (englisch).

- ↑ V. M. Pennington: Use of Miltown (Meprobamate) with Psychotic Patients. In: American Journal of Psychiatry. 114.3, 1957, S. 257–260, doi:10.1176/ajp.114.3.257.

- ↑ D. J. Greenblatt, R. I. Shader: Meprobamate: A Study of Irrational Drug Use. In: American Journal of Psychiatry. 127.10, 1971, S. 1297–1303, doi:10.1176/ajp.127.10.1297.

- ↑ Samantha Hong: Two Faces on Access to Pharmaceutical Patents: A Look into U.S. Policies on Compulsory Licensing During Public Health Emergencies. April 2010, (Online).

- ↑ Anlage II BtMG - Einzelnorm. In: gesetze-im-internet.de. 13. Dezember 2018, abgerufen am 24. Mai 2024.

- ↑ Pharmainformation: unabhängige Information für Ärzte/innen / 27 (2012). In: ulb-dok.uibk.ac.at. 1. März 2012, S. 4, abgerufen am 3. Juni 2024.

- ↑ DHPC – Meprodil (Meprobamat): Neubeurteilung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses und Marktrückzug am 31. Oktober 2012. Swissmedic, 28. September 2012, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 2. März 2017; abgerufen am 1. März 2017.

- ↑ Ruben Vardanyan, Victor Hruby: Synthesis of Essential Drugs. Elsevier, 2006, ISBN 978-0-444-52166-8, S. 78–79.