Einsatzgruppen-Prozess

Der Einsatzgruppen-Prozess war der neunte von insgesamt zwölf Nürnberger Nachfolgeprozessen. Der Prozess wurde vom 15. September 1947 bis zum 10. April 1948[1] im Schwurgerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes durchgeführt, in dem bereits der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess vor dem International Military Tribunal (IMT) stattgefunden hatte. Im Gegensatz zum Hauptkriegsverbrecherprozess fand der Einsatzgruppen-Prozess vor einem US-amerikanischen Militärgericht (NMT) statt, es gab keine Viermächte-Kontrolle. Offiziell wurde der Fall als U.S. vs Ohlendorf et al bezeichnet.

Angeklagt waren 24 SS-Offiziere, die als Kommandeure der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD die Verantwortung für die Verbrechen der Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion trugen. Die Einsatzgruppen erhielten vor Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion den Auftrag, Sowjetfunktionäre und die „jüdische Intelligenz“ der Sowjetunion zu ermorden. Innerhalb der ersten drei Monate des Krieges gegen die Sowjetunion eskalierte die Mordtätigkeit der Einsatzgruppen im Osten, so dass spätestens Anfang Oktober 1941 unterschiedslos jüdische Männer, Frauen, Kinder und Greise erschossen wurden. Auch versprengte Kriegsgefangene, „Zigeuner“, Psychiatriepatienten und Geiseln aus der Zivilbevölkerung gehörten zu den Opfern der Einsatzgruppen.[2] Von Juni 1941 bis 1943 ermordeten die Einsatzgruppen in der Sowjetunion mindestens 600.000 Menschen, nach anderen Schätzungen mehr als eine Million Opfer.[3]

Unter den Angeklagten befanden sich acht Juristen, ein Universitätsprofessor, ein Zahnarzt, ein Opernsänger sowie ein Kunstsachverständiger.[4] Das Verfahren endete ohne Freisprüche: 14 Angeklagte wurden zum Tode verurteilt, zwei erhielten lebenslange Haftstrafen und fünf wurden zu Freiheitsstrafen zwischen zehn und zwanzig Jahren verurteilt. Ein Angeklagter verübte vor Prozessbeginn Suizid, einer schied wegen Krankheit aus dem Verfahren aus und ein weiterer wurde nach Anrechnung der verbüßten Untersuchungshaft entlassen.[5] Im Zuge der intensivierten Diskussion der westdeutschen Wiederbewaffnung nach Ausbruch des Koreakrieges ab Sommer 1950 wandelte Hochkommissar John McCloy Anfang 1951 auf Empfehlung des „Advisory Board on Clemency for War Criminals“ von den 14 Todesurteilen gegen die in Landsberg Inhaftierten des Einsatzgruppenprozesses vier in lebenslange Haftstrafen und sechs in Haftstrafen zwischen zehn und fünfundzwanzig Jahren um, während vier Todesurteile am 7. Juni 1951 vollstreckt wurden. Auch die Haftstrafen weiterer Häftlinge wurden reduziert.[6] Die letzten drei Inhaftierten des Einsatzgruppenprozesses wurden im Mai 1958 aus der Haft entlassen.[7]

Vorgeschichte

Einsatzgruppen im Krieg gegen die Sowjetunion (1941–1943)

- Hauptartikel: Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD

Einsatzgruppen zur „Säuberung der befreiten Gebiete von marxistischen Volksverrätern und anderen Staatsfeinden“[8] wurden erstmals bei der „Annektion Österreichs durch das Deutsche Reich eingesetzt. Die erste Einsatzgruppe, das Einsatzkommando Österreich, stand unter Befehl von Franz Six, einem späteren Angeklagten im Einsatzgruppen-Prozess. Auch bei der Annektion des Sudetenlandes 1938 und bei der Besetzung von „Rumpf-Tschechien“ 1939 wurden Einsatzkommandos beziehungsweise Einsatzgruppen eingesetzt, die Gegner der nationalsozialistischen Herrschaft aufspüren und vernichten sollten. Während die Einsatzgruppen bei diesen Einsätzen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs noch auf Basis von namentlichen Gegnerlisten operierten, nahm der Einsatz beim Überfall auf Polen erstmals Züge von Völkermord an. Bestimmte Gruppen, wie Angehörige der polnischen Intelligenz, katholische Pfarrer und Adelige, wurden pauschal zu Feinden erklärt und vielfach ermordet. Während die Zahl der Opfer wie auch die Menge der beteiligten Einsatzgruppen-Angehörigen in Polen beträchtlich war, spielten diese Morde im Einsatzgruppen-Prozess keine Rolle. Aufgrund der Beweislage konzentrierte sich die Anklage auf die Taten der Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion, beginnend bei der Vorbereitung auf den Überfall auf die Sowjetunion 1941 bis zur Eingliederung in stationäre Verbände beziehungsweise den beginnenden Rückzug 1943.

Bereits am 13. März 1941, etwa drei Monate vor dem Überfall des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion, informierte der Leiter des RSHA Reinhard Heydrich den Generalquartiermeister der Wehrmacht Eduard Wagner über die Verwendung von Einsatzgruppen im Zuge des „Unternehmens Barbarossa“.[9] Hitler selbst hatte zuvor den Reichsführer SS Heinrich Himmler mit der Umsetzung der Sondermaßnahmen während des Unternehmens Barbarossa betraut:

„Im Operationsgebiet des Heeres erhält der Reichsführer SS zur Vorbereitung der politischen Verwaltung Sonderaufgaben im Auftrage des Führers, die sich aus dem endgültig auszutragenden Kampf zweier entgegengesetzter Systeme ergeben. Im Rahmen dieser Aufgaben handelt der Reichsführer SS selbstständig und in eigener Verantwortung. […] Der Reichsführer SS sorgt dafür, dass bei Durchführung seiner Aufgaben die Operationen nicht gestört werden. Näheres regelt das OKH mit dem Reichsführer SS unmittelbar.“[10]

Heydrich, als Stellvertreter Himmlers, und der Oberbefehlshaber des OKH Walther von Brauchitsch legten schließlich nach Verhandlungen folgendes fest: Die Wehrmacht sollte die Einsatzgruppen logistisch unterstützen und die Einsatzgruppen eigenverantwortlich sicherheitspolizeiliche Sonderaufgaben im rückwärtigen Heeresgebiet wahrnehmen. Diese Aufgaben sollten die Sicherung wichtiger Dokumente staatsfeindlicher Organisationen, die Verhaftung wichtiger Einzelpersonen sowie das Erkunden „staatsfeindlicher Bestrebungen“ umfassen.[11]

Für die Einsatzgruppen wurden schließlich etwa 3.000 geeignete Angehörige des RSHA und der Waffen-SS angeworben und im Mai 1941 im sächsischen Pretzsch versammelt.[12] Ein allgemeiner „Judentötungsbefehl“ existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, vielmehr erfolgte die Befehlsgebung dazu allmählich. Im Juni/Juli 1941 sollten die Aufgaben der Einsatzgruppen zunächst die Ermordung der „jüdisch-bolschwistischen Intelligenzschicht“ und Widerstandskämpfern in den besetzten Gebieten umfassen sowie die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung bei antijüdischen Pogromen. Erst im August/September 1941 erging ein allgemeiner „Judentötungsbefehl“ an die Führer der Einsatzgruppen.[1] Insgesamt wurden vier Einsatzgruppen gebildet, die sich wiederum in Einsatz- oder Sonderkommandos gliederten:[11]

- Der Einsatzgruppe A, zunächst unter dem Kommandeur Walter Stahlecker, gehörten etwa 1.000 Männer an. Ihr Operationsgebiet war ausgehend von Ostpreußen das rückwärtige Armeegebiet der Heeresgruppe Nord im Baltikum und den angrenzenden nordöstlichen russischen Bezirken bis vor Leningrad.

- Der Einsatzgruppe B, zunächst unter dem Kommandeur Arthur Nebe, gehörten etwa 655 Männer an. Ihr Operationsgebiet war ausgehend von Warschau das rückwärtige Armeegebiet der Heeresgruppe Mitte von Weißrussland bis an den Rand von Moskau.

- Der Einsatzgruppe C, zunächst unter dem Kommandeur Otto Rasch, gehörten etwa 700 Männer an. Ihr Operationsgebiet war ausgehend von Oberschlesien das rückwärtige Armeegebiet der Heeresgruppe Süd in der mittleren Ukraine.

- Der Einsatzgruppe D, zunächst unter dem Kommandeur Otto Ohlendorf, gehörten etwa 600 Männer an. Ihr Operationsgebiet war das rückwärtige Armeegebiet der deutschen 11. Armee und des rumänischen Heers in Moldawien, der südlichen Ukraine und auf der Krim.

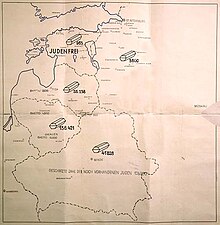

Am 23. Juni 1941, einen Tag nach dem Überfall auf die Sowjetunion, folgten die Einsatzgruppen der Wehrmacht. Die Kommandos der Einsatzgruppen verübten, teilweise mit Angehörigen der ortsansässigen Polizei und im Beisein beziehungsweise sogar unter Mithilfe der Bevölkerung, Massaker an den einheimischen Juden, Zigeunern, Kriegsgefangenen sowie kommunistischen Funktionären. Die Opfer, darunter Frauen, Kinder und Greise, wurden hauptsächlich durch Erschießen in Schluchten, Gruben oder Steinbrüchen in Gruppen ermordet. Die Massenerschießungen führten bei vielen Angehörigen der Einsatzgruppen zu psychischen Ausnahmeerscheinungen, die auch durch den tolerierten erheblichen Alkoholkonsum nicht schwanden. Daher wurden seitens des RSHA den Einsatzgruppen zusätzlich so genannte Gaswagen zur Verfügung gestellt, in denen mittels Auspuffgasen ab Ende 1941 die größtenteils jüdischen Opfer ermordet wurden.[11] Bekanntheit erlangte insbesondere das Massaker in der Schlucht Babi Yar, dem am 29. und 30. September 1941 über 33.000 Juden zum Opfer fielen.[13] Zum Jahreswechsel 1941/1942 meldeten die Einsatzgruppen folgende Zahlenangaben zu den getöteten Juden: EG A: 249.420, EG B: 45.467, EG C 95.000, EG D 92.000.[14] Ein Wehrmachtsangehöriger wurde Zeuge von Erschießungen und berichtete nach Kriegsende folgendes:

„Unter anderem lag in dem Grab ein alter Mann mit einem weißen Vollbart der über seinem linken Arm noch ein kleines Spazierstöckchen hängen hatte. Da dieser Mann noch durch seine stoßweise Atemtätigkeit Lebenszeichen von sich gab, ersuchte ich einen der Polizisten, ihn endgültig zu töten, worauf dieser mit lachender Miene sagte: Dem habe ich schon siebenmal was in den Bauch gejagt, der krepiert schon von alleine.“[15]

Nach der Etablierung einer deutschen Zivilverwaltung in den besetzten russischen Gebieten wurden durch Einheiten der Ordnungspolizei, Waffen-SS und sogenannter einheimischer Hilfswilliger, die den eingesetzten Höheren SS- und Polizeiführern unterstanden, weitere Massenmorde an Juden begangen.[12] Insgesamt fielen zwischen 500.000 und über 1.000.000 Menschen diesen Mordaktionen zum Opfer.[3] Das Sonderkommando 1005 unter der Leitung von Paul Blobel musste ab Sommer 1943 die verscharrten Leichen der Ermordeten exhumieren und anschließend verbrennen um die Spuren dieser Verbrechen zu beseitigen.[13]

Richter und Staatsanwälte

Der vorsitzende Richter war Michael A. Musmanno, vorher Richter in Pittsburgh, Pennsylvania. John J. Speight, ein angesehener Anwalt aus Alabama und Richard D. Dixon, ehemaliger Richter des Supreme Court des Staates North Carolina vervollständigten die Richterbank. Das Verfahren wurde von Musmanno dominiert.[16]

Benjamin Ferencz war leitender Staatsanwalt im Verfahren, er war mit 27 Jahren der jüngste leitende Staatsanwalt bei den Nürnberger Prozessen.

Die Angeklagten

Fotos der ursprünglich 24 Angeklagten bei Aufnahme in die U-Haft

-

2) Heinz Jost

-

4) Erwin Schulz

-

5) Franz Six

-

6) Paul Blobel

-

7) Walter Blume

-

10) Eugen Steimle

-

11) Ernst Biberstein

-

12) Werner Braune

-

13) Walter Haensch

-

14) Gustav Nosske

-

15) Adolf Ott

-

16) Eduard Strauch

-

18) Lothar Fendler

-

20) Felix Rühl

-

21) Heinz Schubert

-

22) Matthias Graf

-

23) Otto Rasch

-

24) Emil Haussmann

Liste der Angeklagten

| Nr. | Dgr. | Name | Funktion | EG | Jhrg. | NSDAP seit | SS seit | SD seit | Strafmaß 1948 | Verbüßte Strafe |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | SS-Brif. | Ohlendorf | Kommandeur der Einsatzgruppe D (1941–1942) | D | 1907 | 1925 | 1926 | 1936 | Todesstrafe | 1951 hingerichtet |

| 2 | SS-Brif. | Jost | Kommandeur der Einsatzgruppe A (1942) | A | 1904 | 1928 | 1934 | 1934 | Lebenslang | 1952 entlassen |

| 3 | SS-Brif. | Naumann | Kommandeur der Einsatzgruppe B (1941–1943) | B | 1905 | 1929 | 1935 | 1935 | Todesstrafe | 1951 hingerichtet |

| 4 | SS-Brif. | Schulz | Führer des Einsatzkommandos 5 (1941) | C | 1900 | 1933 | 1935 | 1935 | 20 Jahre Haft | 1954 entlassen |

| 5 | SS-Brif. | Six | Führer des Sonderkommandos 7c (1941) | B | 1909 | 1930 | 1935 | 1935 | 20 Jahre Haft | 1952 entlassen |

| 6 | SS-Staf. | Blobel | Führer des Sonderkommandos 4a (1941–1942) | C | 1894 | 1931 | 1931 | 1935 | Todesstrafe | 1951 hingerichtet |

| 7 | SS-Staf. | Blume | Führer des Sonderkommandos 7a (1941) | B | 1906 | 1933 | 1935 | 1935 | Todesstrafe | 1955 entlassen |

| 8 | SS-Staf. | Sandberger | Führer des Sonderkommandos 1a (1941–1943) | A | 1911 | 1931 | 1935 | 1935 | Todesstrafe | 1958 entlassen |

| 9 | SS-Staf. | Seibert | Leiter Amt III / stellv. Kdr. der Einsatzgruppe D (1941–1942) | D | 1908 | 1933 | 1935 | 1936 | Todesstrafe | 1954 entlassen |

| 10 | SS-Staf. | Steimle | Führer der Sonderkommandos 7a/4a (1941/1942–1943) | B | 1909 | 1932 | 1936 | 1936 | Todesstrafe | 1954 entlassen |

| 11 | SS-Staf. | Biberstein | Führer des Einsatzkommandos 6 (1942–1943) | C | 1899 | 1926 | 1936 | 1940 | Todesstrafe | 1958 entlassen |

| 12 | SS-Ostbf. | Braune | Führer des Sonderkommandos 11b (1941–1942) | D | 1909 | 1931 | 1934 | 1934 | Todesstrafe | 1951 hingerichtet |

| 13 | SS-Ostbf. | Haensch | Führer des Sonderkommandos 4b (1942) | C | 1904 | 1931 | 1935 | 1935 | Todesstrafe | 1955 entlassen |

| 14 | SS-Ostbf. | Nosske | Führer des Einsatzkommandos 12 (1941–1942) | D | 1902 | 1933 | 1936 | 1936 | Leben | 1951 entlassen |

| 15 | SS-Ostbf. | Ott | Führer des Sonderkommandos 7b (1942–1943) | B | 1904 | 1922 | 1931 | 1934 | Todesstrafe | 1958 entlassen |

| 16 | SS-Ostbf. | Strauch | Führer der Einsatz-/Sonderkommandos 2/1b (1941/1941–1943) | A | 1906 | 1931 | 1931 | 1934 | Todesstrafe | ./.A |

| 17 | SS-Stbf. | Klingelhöfer | Führer des Sonderkommandos 7c (1941) | B | 1900 | 1930 | 1933 | 1934 | Todesstrafe | 1956 entlassen |

| 18 | SS-Stbf. | Fendler | Leiter Amt III im Sonderkommando 4b (1941) | C | 1913 | 1937 | 1933 | 1939 | 10 Jahre Haft | 1951 entlassen |

| 19 | SS-Stbf. | von Radetzky | Offizier im Sonderkommando 4a (1941–1942) | C | 1910 | 1940 | 1939 | Nein | 20 Jahre Haft | 1951 entlassen |

| 20 | SS-Hstf. | Rühl | Offizier im Sonderkommando 10b (1941) | D | 1910 | 1930 | 1932 | 1935 | 10 Jahre Haft | 1951 entlassen |

| 21 | SS-Ostf. | Schubert | Adjutant von Otto Ohlendorf (1941–1942) | D | 1914 | 1934 | 1934 | 1934 | Todesstrafe | 1951 entlassen |

| 22 | SS-Oscha. | Graf | Unteroffizier im Einsatzkommando 6 | C | 1903 | 1933 | 1933B | 1940 | Zeit der U-Haft | 1948 entlassen |

| 23 | SS-Brif. | Rasch | Kommandeur der Einsatzgruppe C (1941) | C | 1891 | 1931 | 1933 | 1933 | Kein Urteil.C | ./. |

| 24 | SS-Stbf. | Haussmann | Offizier im Einsatzkommando 12 | D | 1910 | 1930 | k.A. | 1937 | Kein Urteil.D | ./. |

Alle Angaben in der Tabelle der Angeklagten bis auf Angaben zu Haussmann nach Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial.[17]

A Strauch wurde an Belgien ausgeliefert, wo er erneut zum Tode verteilt wurde. Das Urteil wurde aus Gesundheitsgründen nicht vollstreckt, Strauch verstarb 1955.

B Graf trat 1933 in die SS ein, wurde aber 1936 wegen mangelnder Teilnahme wieder ausgeschlossen. 1940 trat er im Zuge seiner Dienstverpflichtung zum SD wieder der SS bei.

C Rasch schied durch Krankheit am 5. Februar 1948 aus dem Verfahren aus, er verstarb am 1. November 1948.

D Haussmann beging in Untersuchungshaft am 31. Juli 1947 Suizid, und schied dadurch aus dem Verfahren aus.

Verteidigung

Der Einsatzgruppen-Prozess fand wie die elf anderen Nürnberger Nachfolgeprozesse auf der Grundlage von Kontrollratsgesetz Nr. 10 (CCL10) statt. CCL10 inkorporiert in Artikel 1 die Regelungen des Londoner Statuts, damit auch dessen Verfahrensregeln.[18] Diese Verfahrensregeln gaben jedem Angeklagten das Recht auf einen Verteidiger seiner Wahl (Rule 2d). Einem Angeklagten, der keinen Anwalt wählte oder diesen nicht bezahlen konnte, wurde ein Pflichtverteidiger gestellt. In der Praxis wählten die Angeklagten ihre Verteidiger selbst. Nahm der gewünschte Anwalt das Mandat an, wurde seine Arbeit durch die amerikanische Militärregierung mit 3.500 RM pro Monat vergütet, bei Übernahme eines weiteren Mandats im selben Prozess zusätzlich 1.750 RM.[19] Den Zeitumständen geschuldet waren die Nebenleistungen deutlich wertvoller als das Gehalt: Jeder Anwalt erhielt in der amerikanischen Kantine drei Mahlzeiten am Tag mit einem Energiegehalt von 3.900 kcal, während die deutsche Bevölkerung in der amerikanischen Zone während der „Ernährungskrise“ 1947/48 offiziell pro Person maximal 1.500 kcal/Tag auf Lebensmittelkarten erhielt.[20] Zusätzlich erhielten die Anwälte eine Stange Zigaretten pro Woche, die eigentliche harte Währung vor der Währungsreform im Juni 1948.[21] Der Schwarzmarktpreis einer Stange Zigarette lag im Winter 47/48 zwischen 1.000 und 2.000 RM.[22] Die Berufung als Strafverteidiger in den Nürnberger Prozessen war unter Anwälten begehrt, und die meisten Angeklagten wurden von ihren „Wunschanwälten“ verteidigt.[21]

Obwohl die Hauptverhandlung mittels Simultandolmetschern gleichzeitig auf Deutsch und Englisch durchgeführt wurde, waren Anwälte mit Kenntnissen beider Sprachen im Vorteil. So wurde das Protokoll nur auf englisch geführt, und in abgekürzter Form veröffentlicht: Anwälte mit englischen Sprachkenntnissen konnten so einige Übersetzungsfehler im Protokoll korrigieren lassen, bevor diese in die offiziellen „Proceedings“ gelangten.[21] Fast jeder Angeklagte verfügte über zwei Strafverteidiger, einen Hauptverteidiger samt Assistenten. So waren auf Seiten der Verteidigung mehr als 40 Anwälte am Verfahren beteiligt.[23] Zahlenmäßig war so die Verteidigung der Staatsanwaltschaft 2:1 überlegen. Diese scheinbare Überlegenheit wurde jedoch durch das große Ermittlungsteam der Staatsanwaltschaft (eine „army of researchers“) mehr als aufgewogen. Daneben war die Verteidigung auch durch die im Vergleich zur Staatsanwaltschaft kurze Vorbereitungszeit und die mangelnde Vertrautheit mit den Gepflogenheiten eines zumindest kulturell nach amerikanischem Rechtsverständnis ablaufenden Verfahren benachteiligt. Um diese strukturellen Nachteile auszugleichen, und nicht den Anschein eines unfairen Verfahrens zu erwecken, stellte die amerikanische Militärregierung den Verteidigern die Infrastruktur zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verfügung: Im „Defendant’s Information Center“ hatten die Verteidiger das Recht auf Einsicht in alle Verfahrensakten, und dort konnten Zeugen einbestellt und durch die Verteidigung befragt werden. Auch geheizte Büroräume konnten die Verteidiger hier für die Verfahrensdauer nutzen, ein wichtiges Detail im kriegszerstörten Nürnberg.[21]

Auswahl der Strafverteidiger

Bei der Auswahl ihrer Anwälte waren die Angeklagten kaum eingeschränkt. Während Sprach- und Verfahrenskenntnisse für einen amerikanischen Anwalt gesprochen hätten, waren solche Anwälte 1947 in Nürnberg kaum verfügbar. Auch schien es den Amerikanern fairer, deutsche Anwälte als Verteidiger zuzulassen, die mit dem Angeklagten neben der Sprache und Kultur auch die gemeinsame Erfahrung der NS-Zeit teilen. So waren alle Strafverteidiger Deutsche. Auch eine politische Belastung vor 1945 war kein Hindernis für eine Zulassung zum Verfahren. Im Interesse der Vermeidung von unfairen Einschränkungen waren nur Anwälte ausgeschlossen, die in ihrem Spruchkammerverfahren als „Hauptschuldige“ eingestuft worden waren.[21] So war Hans Gawlik, Verteidiger von Naumann, vor 1945 in Breslau als Staatsanwalt tätig, teils auch an einem Sondergericht.[24]

Einige der mehr als 40 Rechtsanwälte legten während der Nürnberger Prozesse den Grundstein für eine spätere Karriere als Strafverteidiger in NS-Prozessen: Rudolf Aschenauer, Verteidiger von Ohlendorf, vertrat im Laufe seiner Juristenkarriere mehrere hundert Angeklagte in NS-Prozessen und wirkte daneben als rechtsextremer Publizist und Mitgründer zahlreicher Organisationen, die Angeklagten in NS-Pozessen beistanden oder in ihrem Sinne Pressearbeit und Lobbyismus betrieben. Hans Gawlik wurde 1950 zum Leiter der staatlichen Zentralen Rechtsschutzstelle berufen, und vertrat zusammen mit seinem Assistenten Gerhard Klinnert, der Hauptverteidiger von Seibert war, auch den KZ-Arzt Waldemar Hoven im Nürnberger Ärzteprozess.[25]

Günther Lummert, Verteidiger von Blume, war auch als Strafverteidiger im I.G.-Farben-Prozess und im Wilhelmstraßen-Prozess tätig, danach arbeitete er als Rechtsanwalt am Oberlandesgericht Köln und publizierte in national gesinnten Verlagen. Der angesehene Nürnberger Anwalt Friedrich Bergold, Verteidiger von Biberstein, hatte im Nürnberger Prozess Martin Bormann in Abwesenheit vertreten. Fritz Riediger, Verteidiger von Haensch, vertrat auch Walter Schellenberg im Wilhelmstraßen-Prozess. Die meisten dieser Rechtsanwälte hatten schon zur Zeit des Nationalsozialismus eine Zulassung als Rechtsanwalt, so war Hans Surholt, Verteidiger von Rasch, schon vor dem Volksgerichtshof als Strafverteidiger zugelassen.[26]

Argumente der Verteidigung

Es gab keine abgestimmte Strategie der 22 Verteidigerteams. Dies war primär eine Folge der unterschiedlichen Beweislage und Tatbeiträge der einzelnen Angeklagten. Eine Verteidigungslinie, die den Unrechtsgehalt der Taten der Einsatzgruppe und die Reue des Angeklagten betonte, dabei aber den individuellen Tatbeitrag zu minimieren suchte und möglichst noch eine innere Distanz zum NS-Regime herausstellte, war bei Angeklagten wie Graf und Rühl erfolgversprechend. Bei Männern wie Ohlendorf und Blobel wäre sie zum Scheitern verurteilt gewesen. Auch die kurze Vorbereitungszeit und mangelnde Erfahrung mit den Usancen eines Gerichtsverfahrens nach amerikanischen Gepflogenheiten spielten eine Rolle. Bestimmend blieb die erdrückende Beweislage, die allein auf den Tätigkeitsberichten der Einsatzgruppen und den Vernehmungsprotokollen der Angeklagten selbst beruhte. Dementsprechend brachten die verschiedenen Anwaltsteams in einem „Schrotschussverfahren“ einen unterschiedlichen Mix an mehr oder weniger schwachen Verteidigungsargumenten vor. Im Ergebnis unterminierten sie so gegenseitig ihre Positionen.

Bei aller Unterschiedlichkeit der Plädoyers gab es drei „Verteidigungslinien“ der Strafverteidiger: 1) das Abstreiten der Strafbarkeit der Taten der Angeklagten in den Einsatzgruppen, 2) die Minimierung des individuellen Tatbeitrags eines Angeklagten und 3) das Vorbringen von mildernden Umständen zugunsten des Angeklagten. Ein Infragestellen der Rechtmäßigkeit der Anklage im Einsatzgruppen-Prozess auf Basis von Nulla poena sine lege war bei organisierten Massenmorden der mittleren Befehlsebene – im Gegensatz zum Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, wo mit „Verbrechen gegen den Frieden“ ein neuer Straftatbestand geschaffen wurde – schwer möglich. Fragen der Rechtmäßigkeit und Zuständigkeit des Gerichtes waren durch CCL10 geklärt, und wurden im Verfahren nicht thematisiert.

Die Strafbarkeit der Taten wurde mit zwei Hauptargumenten bestritten: die Tötung der Opfer der Einsatzgruppen sei Putativnotwehr gewesen, und der jeweilige Angeklagte habe unter Befehlsnotstand gehandelt.

Fast jeder Strafverteidiger versuchte den individuellen Tatbeitrag seines Mandanten möglichst gering darzustellen. Auf der einfachsten Ebene ging es dabei um die Zeiten der Anwesenheit an den Tatorten der Massenerschießungen. Wurde eine Dienststellung als Kommandeur eines Sonderkommandos wirklich schon am 15. des Monats angetreten, oder nicht erst zwei Monate später? Belege über Zahnarztbesuche in Berlin[27] und ähnliches wurde zur kalendarischen Rekonstruktion vorgebracht. Die Frage der Anwesenheit im Osten zu bestimmten Zeitpunkten war entscheidend, weil die Anklage für jeden Angeklagten eine Reihe von konkreten Tatvorwürfen mit Orten und Kalenderdaten aus den Einsatzgruppenmeldungen vorbrachte. Auch wenn das Zurückweisen vereinzelter Anklagepunkte gelang, waren die meisten Angeklagten der Verantwortung für eine ganze Reihe von Massenmorden angeklagt. Abwesenheit während einer der Massenmorde entband nicht von der Schuld für die verbliebenen Taten. Ein schwerwiegenderes Argument war die mangelnde Kommandogewalt. Bei klar ausgewiesenen Einheitsführern der Einsatzgruppen, Sonderkommandos und Einsatzkommandos war diese Verteidigung aussichtslos. Anders bei Stabsoffizieren wie Seibert und Fendler oder auch bei Spezialisten wie Radetzky. Die Verteidiger dieser Angeklagten brachten regelmäßig vor, dass ihre Mandanten als Leiter Amt III (Abwehr und Nachrichtendienst) oder als Übersetzer einzig mit dem Sammeln von Informationen befasst waren. Teils wurde vorgebracht, dass die Angeklagten an den Morden nicht nur unbeteiligt waren, sondern diese gar nicht bemerkt hätten, noch nicht einmal vom Hörensagen. Die letztgenannte Behauptung stellte allerdings im Verfahren eher die Glaubwürdigkeit eines Angeklagten in Frage, als dass sie ihn wie gewünscht von den Taten seiner Einheit distanzierte.

Für jeden Angeklagten brachten die Strafverteidiger mildernde Umstände vor. Zeugen und eidesstattliche Versicherungen sollten vom guten Leumund und der Charakterstärke der Angeklagten zeugen, was im amerikanischen Recht als character evidence üblich ist. Untergebene und gleichgestellte SD- und SS-Männer versicherten mündlich und schriftlich, dass der Angeklagte ein fürsorglicher Vorgesetzter und aufrechter Offizier gewesen sei. Nur Blobel, der „als bösartig und feige“ galt, war als einziger Angeklagter unter seinesgleichen so verachtet, dass er keine derartigen Aussagen zu seinen Gunsten vorbringen konnte.[28] Ein weiteres geläufiges Argument war das menschliche Verhalten in anderen Einsätzen, außerhalb der Einsatzgruppen. Braune sei in seiner Zeit als KdS in Norwegen 1945 geradezu oppositionell gewesen, da er Befehle des Reichskommissars Terboven aufgehoben und den internierten Einar Gerhardsen freigelassen habe.[29] Die als mildernde Umstände vorgebrachten Punkte schwächten teilweise andere Argumente und waren so im Sinne der Verteidigung kontraproduktiv. So brachten mehrere Angeklagte vor, aus „Fürsorge für ihre Männer“ jeden Untergebenen, der zu viel trank oder anderweitig nicht mit den „Exekutionen“ fertig wurde, zurück nach Berlin versetzt zu haben. Das machte das Argument vom Befehlsnotstand für die jeweils Untergebenen zunichte. Auch das positive Verhalten in anderen Diensteinsätzen ohne Karriereeinbußen, Disziplinarmaßnahmen, gar die Todesstrafe zeigte eher, dass Entscheidung gegen das Morden möglich war - wenn man wollte.

Verfahren und Urteil

Plädoyer der Angeklagten (September 1947)

Am 15. September 1947 wurde das Verfahren durch die Verlesung der Anklage im Beisein der Angeklagten eröffnet. Dieser Verfahrensschritt gehört als arraignment zum angelsächsischen Strafprozessrecht. Der Angeklagte muss auf die Verlesung der Anklage antworten (plea), und sich entweder „schuldig“ oder „nicht schuldig“ bekennen. Alle Angeklagten im Einsatzgruppen-Prozess antworteten mit „Nicht schuldig im Sinne der Anklage“. Die Bedeutung dieser Antwort wurde nicht hinterfragt, aber im Laufe des Prozesses deutlich: die Verteidigung konnte angesichts der Beweislast nicht die Tatbeteiligung der Angeklagten anfechten, und versuchte daher über Erlaubnistatbestandsirrtum und Befehlsnotstand die individuelle Schuld der Angeklagten zu widerlegen. Die Erwiderung „Nicht schuldig im Sinne der Anklage“ entwickelte sich in den kommenden Jahren zur Standardantwort in Kriegsverbrecherprozessen, auch weil sich die Strafverteidiger aus den Nürnberger Prozessen zu Spezialisten auf diesem Gebiet entwickelten und sich koordinierten.[30]

Hauptverhandlung (September 1947 bis Februar 1948)

Die Hauptverhandlung im Einsatzgruppen-Prozess begann am 29. September 1947 vor dem Militärtribunal II-A im Schwurgerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes, in dem zwei Jahre zuvor der Hauptkriegsverbrecherprozess stattgefunden hatte. Der leitende Staatsanwalt Benjamin Ferencz eröffnete die Hauptverhandlung mit der Präsentation der Anklage. Trotz der Bedeutung des Verfahrens und der mindestens sechsstelligen Zahl der Mordopfer nahm die Anklage für die Präsentation ihrer Beweise nur zwei Verhandlungstage in Anspruch. Es wurden 253 Beweise vorgebracht, die fast ausschließlich aus Auszügen aus den „Tätigkeits- und Lageberichten“ der Einsatzgruppen sowie aus eidesstattlichen Erklärungen der Angeklagten bestanden. Die ungewöhnlich kurze Zeit von zwei Tagen für die Beweisaufnahme erklärte sich sowohl aus der Stärke der Beweise als auch aus der Schwierigkeit, Zeugen der Anklage aus der Sowjetunion Stalins vorzuladen, oder gar vor Ort Untersuchungen vorzunehmen. Die Staatsanwaltschaft präsentierte daher nur zwei Zeugen, Rolf Wartenberg, ein Vernehmer beim OCCWC und Francois Bayle von der französischen Marine, der als Graphologe auftrat.[31]

Am 6. Oktober 1947 plädierte mit Rudolf Aschenauer der erste Verteidiger. Sein Mandant war Ohlendorf. Aschenauer gehörte zu den jüngsten Anwälten des Prozesses, nahm jedoch schnell eine Führungsrolle auf Seiten der Verteidigung ein, ebenso wie sein Mandant unter den Angeklagten. Aschenauer hatte einen dramatischen Auftritt, auf den Richter Musmanno wirkte er wie ein „Shakespeare-Schauspieler“. Zur Überraschung des Gerichtes stritt Aschenauer weder Tat noch Tatbeteiligung Ohlendorfs ab. Sein Mandant sei in der besetzten Sowjetunion an Hinrichtungen beteiligt gewesen. Diese Hinrichtungen seien jedoch als staatliche Selbstverteidigung zu sehen - zumindest habe das sein Mandant zur Tatzeit geglaubt. Daher läge ein Fall von Putativnotwehr vor. Die Putativnotwehr existierte sowohl im deutschen Rechtskreis, als auch im angloamerikanischen Rechtskreis, wo sie im Case Law – wenn auch selten – angewendet wurde. Der Angeklagte hatte also unschuldige Zivilisten erschießen lassen, aber dies im Glauben getan, um das Deutsche Reich vor dem Bolschewismus (sprich den Juden) zu schützen und überhaupt die fortgesetzte Existenz des deutschen Volkes im „Todeskampf mit der Sowjetunion“ sicherzustellen. Die zweite Verteidigungslinie Aschenauers war der Befehlsnotstand. Ohlendorf hätte militärischer Führung unterstanden, und durch eine direkte Befehlskette von Hitler über Bruno Streckenbach sei ihm durch den „Führerbefehl“ der Befehl zur Vernichtung der Juden erteilt worden. Nichtbefolgung hätte schlimme Folgen für Ohlendorf gehabt - im Krieg sei Befehlsverweigerung mit dem Tode bestraft worden.[32]

Die Hauptverhandlung dauerte bis Februar 1948, und nahm 78 Verhandlungstage ein. Vom 4. bis zum 12. Februar 1948 plädierten die Strafverteidiger. Am 13. Februar 1948 fand das Schlussplädoyer der Anklage statt.[33]

Strafmaß und Urteil (März bis April 1948)

Bei der Beratung des Urteils nach Abschluss der Hauptverhandlung wurde den drei Richtern Musmanno, Speight und Dixon schnell klar, dass sie nach geltendem Recht Todesurteile verhängen würden. Musmanno hatte schon im Pohl-Prozess als Richter an Todesurteilen mitgewirkt, aber nicht als leitender Richter. Nun trug er schwer an seiner Verantwortung, da er in der Vergangenheit gegen die Todesstrafe gearbeitet hatte: im Versuch, die Exekution von Sacco und Vanzetti aufzuhalten, und als Strafverteidiger und Revisionsrichter in Pennsylvania. Ferencz gegenüber äußerte Musmanno in einem Brief nach Verkündung des Urteils, dass er die Verhängung der Todesstrafe als „unerträgliche Last“ auf seinem Gewissen empfinde. Musmanno verbrachte schlaflose Nächte mit dem Gedanken daran, einem Menschen ins Gesicht zu sehen, und ihm zu verkünden, dass er sterben müsste. Musmanno, italo-amerikanischer Herkunft und katholisch, bat einen alten Freund, U.S. Army Chaplain Francis Konieczny um seelischen Beistand.[34]

Gegen Ende März hatte das Richterkollegium die Arbeit der Urteilsfindung abgeschlossen. Konieczny half Musmanno auf dessen Bitte hin, einen Rückzugsort zum „Meditieren und Beten“ zu finden. Dieser Ort war ein Kloster 50 km von Nürnberg entfernt, wo Musmanno einige Wochen verbrachte. Dabei standen ihm die Mönche Stephan Geyer vom Kloster Seligenporten und Carol Mesch beiseite. Mesch sprach neben seiner Muttersprache auch italienisch, und übersetzte für Geyer, der nur deutsch sprach. Dazu lud Musmanno noch Lieutenant Guiseppe Ercolano ein, den er aus seiner Zeit in Krieg in Italien kannte. Der Inhalt der Gespräche ist nicht überliefert, doch es gibt einen signifikanten Hinweis darauf, wie Musmanno die Todesstrafe mit seinem Gewissen vereinbaren konnte: Jeder zum Tode verurteilte Angeklagte hatte im Verfahren Morde selbst zugegeben. Angeklagte, die trotz erdrückender Beweislast alles abstritten, erhielten keine Todesstrafe. In diesem Sinne blieb Musmanno seiner Einstellung zur Todesstrafe treu: wo die Gefahr eines Justizirrtums bestand, lehnte er sie als unwiederbringlich ab, doch beim Vorliegen eines Geständnis und einer großen Schuld hielt er sie für die richtige Strafe.[34]

Vom 8. bis 9. April 1948 sprach das Gericht die Urteile im Einsatzgruppen-Prozess. Alle Angeklagten wurden schuldig gesprochen. Bis auf die Beschuldigten Rühl und Graf, denen lediglich die Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation zur Last gelegt wurde, waren die weiteren Angeklagten zusätzlich auch wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden.[35] Am 10. April 1948 wurde das Strafmaß festgelegt.[33] Es gab 14 Todesurteile: Ohlendorf hatte schon als Zeuge im Hauptkriegsverbrecherprozess die Ermordung von 90.000 Menschen zugegeben. Blobel hielt die Zahl seiner Opfer von Babyn Jar (33.000) für übertrieben, aber 10.000 bis 15.000 Opfer gab er zu. Blume und Sandberger gaben die Ermordung von Menschen zu, auch wenn sie auf Befehlsnotstand plädierten. Braune gab das Massaker von Simferopol zu. Haensch gab zu, Massenerschießungen befohlen und geleitet zu haben, auch wenn ihm die genaue Zahl entfallen war. Naumann hielt den „Führerbefehl“ immer noch für korrekt und hatte entsprechend gehandelt, auch wenn ihm die Opferzahl von 135.000 „etwas übertrieben“ schien. Biberstein nahm an Hinrichtungen teil, um die Erfahrung zu machen. Schubert gab zu, die Hinrichtung von 800 Menschen geleitet zu haben. Seibert war als Stellvertreter Ohlendorfs an dessen Morden mitschuldig. Strauch gab zu, den Befehl ausgeführt zu haben. Klingelhöfer hoffte auf den Sieg Hitlers, und hatte den Befehl ausgeführt.[34] Auch Ott und Steimle erhielten die Todesstrafe.[36] Angeklagte, die keinen Mord zugaben (Fendler, Nosske, Radetzky, Rühl, Schulz und Six) wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Selbst Jost, im SS-Generalsrang und Kommandeur der Einsatzgruppe A, wurde nicht zum Tode verurteilt, denn er hatte seine Taten nicht zugegeben. Graf war der einzige Angeklagte, der den Gerichtssaal als freier Mann verließ.[34]

Vollzug der Urteile

Nach der Urteilsverkündung wurden auch die Verurteilten des Einsatzgruppenprozesses bis auf Graf, dessen Haftstrafe bereits durch die Untersuchungshaft abgegolten war, in das Kriegsverbrechergefängnis Landsberg zur Strafverbüßung überführt. Die zum Tode Verurteilten mussten rote Jacken tragen und wurden daher allgemein als „Rotjacken“ bezeichnet.[37] Die Gefangenen konnten an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen und auch selbst organisieren. Viele der in Landsberg inhaftierten Häftlinge traten während ihrer Haftzeit wieder der Kirche bei, so auch Blobel und Klingelhöfer.[38] Bis auf Nosske reichten alle Verurteilten des Einsatzgruppen-Prozesses Gnadengesuche ein, die jedoch durch den amerikanischen Militärgouverneuer Lucius D. Clay im März 1949 abschlägig beschieden wurden.[1] Derweil regte sich in der deutschen Öffentlichkeit Kritik am amerikanischen War Crimes Program, insbesondere von kirchlicher und politischer Seite. Im Zuge kollektiver Verdrängung setzten ab Ende der 1940er Jahre Kampagnen für die in Landsberg einsitzenden Gefangenen ein. Die Gefangenen wurden als Opfer dargestellt, die unter Befehlsnotstand gehandelt hätten, durch rachsüchtige Zeugen verleumdet und aufgrund fragwürdiger Rechtsgrundlagen verurteilt worden seien. Die Urteile selbst wurden als „Siegerjustiz“ wahrgenommen. Die Proteste hingen ursprünglich mit den Überprüfungsverfahren zum Dachauer Malmedy-Prozess zusammen, der am 18. Juli 1946 endete. In diesem Verfahren waren alle 73 Angeklagten wegen der Erschießung amerikanischer Kriegsgefangener während der Ardennenoffensive für schuldig befunden worden. Insgesamt wurden 43 Todesurteile ausgesprochen. Durch die Anwälte der Verurteilten des Malmedy-Verfahrens wurden die amerikanischen Vernehmungsbeamten öffentlich beschuldigt, durch Folter Geständnisse von den Beschuldigten erzwungen zu haben. Die US-Army nahm diesbezüglich interne Ermittlungen auf, nach deren Abschluss keine Hinweise auf systematische Misshandlungen der Beschuldigten offenkundig wurden. Zudem wurde eine faire Verhandlung bescheinigt. Dennoch fand der Protest in der Folge nicht nur bei den Gefangenen, deren Familien und Anwälten, sondern schließlich auch bei katholischen und evangelischen Kirchenvertreten, der Presse und öffentlichen Einrichtungen Unterstützer. Zudem weitete sich diese Kritik allmählich auch auf die anderen Verfahren der Dachauer und Nürnberger Folgeprozesse aus. Die Hauptforderungen der Unterstützerpropaganda umfassten nun die Überprüfung aller Verfahren der Nürnberger und Dachauer Prozesse und daraus resultierend die Aussetzung der Todesstrafen sowie Reduktion der Haftstrafen. Diese Forderungen wurden mit Hinweis auf Befehlsnotstand, nicht rechtsstaatlichen Vernehmungsmethoden, fragwürdigen Rechtsgrundlagen, ungleicher Strafzumessung bei identischem Tatbestand und später auch Abschaffung der Todesstrafe, untermauert.[39] Anstelle des Begriffs „Kriegsverbrecher“ wurde ab Anfang der 1950er Jahre für die die in Landsberg Inhaftierten vielfach die Bezeichnung „Kriegsgefangene“ verwendet.[40]

Als Vertreter der katholischen Kirche engagierten sich insbesondere der Kölner Kardinal Josef Frings sowie der Weihbischof im Erzbistum München und Freising Johannes Neuhäusler, der als Sonderhäftling in dem KZ Sachsenhausen und KZ Dachau inhaftiert war. Neuhäusler und Frings intervenierten zugunsten der Landsberger Inhaftierten vehement bei amerikanischen Politikern und Kongressabgeordneten und erreichten auch eine positive Stellungnahme des Vatikans.[41] Neuhäusler engagierte sich auch für Blobel.[42]

Theophil Wurm, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, stand an der Spitze des Engagements von Vertretern der Evangelischen Kirche für die Landsberger Gefangenen. Gemeinsam mit Neuhäusler begründete er 1949 die „Christliche Gefangenenhilfe“, die ab Oktober 1951 als Verein Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte weiter Unterstützer- und Lobbyarbeit leistete. Der Rechtsberater von Wurm bezeichnete im März 1949 die Verbrechen der Einsatzgruppen als „auf Jahrzehnte hinaus die schwerste Belastung des deutschen Namens in der Welt“ und riet von weitergehenden Engagement zugunsten der „Ohlendorf-Gruppe“ ab. Dennoch setzte sich Wurm auch für die Verurteilten des Einsatzgruppen-Prozesses ein.[43]

Weitere Lobbyarbeit zugunsten der in Landsberg Inhaftierten wurde vom Heidelberger Juristenkreis, dem als zentrale Person des Protestes Rudolf Aschenauer angehörte. Neben Juristen, Richtern, Beamten des Justizministeriums gehörten dieser Vereinigung auch Verwaltungsfachleute der evangelischen und katholischen Kirche an.[44]

Die Deutsche Bevölkerung lehnte das amerikanische War Crimes Program größtenteils ab. So ist es nicht verwunderlich, dass auch Deutsche Politiker zugunsten der der Landsberger Häftlinge bei den maßgeblichen amerikanischen Instanzen intervenierten. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 wurde auch seitens des Bundeskanzlers Konrad Adenauer Ende Februar 1950 an McCloy appelliert, nach der im Grundgesetz verankerten Abschaffung der Todesstrafe die Hinrichtungen auszusetzen und die Urteile in Haftstrafen umzuwandeln. Im Deutschen Bundestag vertraten bis auf die Abgeordneten der KPD und einigen SPD-Abgeordneten alle dort vertretenden Parteien diese Haltung. Insbesondere setzten sich Vertreter der FDP für die in Landsberg Inhaftierten ein.[45] Für Sandberger engagierten sich beispielsweise Bundespräsident Theodor Heuß und Carlo Schmid.[43] Selbst in den USA, wo die Durchführung der Nürnberger Prozesse mehrheitlich befürwortet wurden, initiierten rechtskonservative und antikommunistische Politiker Kampagnen zugunsten der der in Landsberg Inhaftierten. Als Gegner der Truman-Regierung instrumentalisierten insbesondere die amerikanischen Senatoren William Langer und Joseph McCarthy die „Kriegsverbrecherfrage“,[46] da in den von ihnen vertretenden Bundesstaaten viele Amerikaner deutscher Herkunft lebten. So intervenierte Langer erfolgreich für Sandberger.[43]

Die durch den amerikanischen Kriegsminister Kenneth Claiborne Royall eingesetzte „Simpson-Kommission“ untersuchte schließlich 65 Todesurteile und stellte die Rechtmäßigkeit der Verfahren fest. Die Kommission empfahl jedoch die Umwandlung von 29 Urteilen in lebenslange Haftstrafen und die Einrichtung einer permanenten Begnadigungsinstanz. Der Abschlussbericht vom 14. September 1948 wurde aber zunächst nicht veröffentlicht. Nach einem vorübergehenden Exekutionsstopp wurden die Hinrichtungen Ende 1948 in Landsberg wieder aufgenommen. Die Ergebnisse der „Simpson-Kommission“ wurden schließlich am 6. Januar 1949 doch veröffentlicht,[39] wahrscheinlich weil ein Kommissionsmitglied öffentlich behauptete, der Kommissionsvorsitzende habe Beweise für Foltervorwürfe unterschlagen.[47]

„Gerechtigkeit durch Gnade“ - McCloy und das Peck Panel (März bis August 1950)

Aufgrund dieser wachsenden Kritik am amerikanischen War Crimes Program wurde seitens General Thomas T. Handy, dem Oberbefehlshaber der US-Army in Europa, am 28. November 1949 die von der „Simpson-Kommission“ empfohlene Einrichtung einer Begnadigungskommission (War Crimes Modification Board) für die Verurteilten der Dachauer Prozesse befohlen.[48] Der amerikanische Hochkommissar John McCloy, der die Gnadenbefugnis für die Verurteilten aus den Nürnberger Prozessen innehatte, richtete im März 1950 ein entsprechendes Äquivalent ein. Das dreiköpfige Advisory Board on Clemency for War Criminals wurde nach seinem Vorsitzenden David W. Peck allgemein Peck Panel genannt. Im Grundsatz sollte laut McCloy „Gerechtigkeit durch Gnade“ geübt werden.[49] Für die zwanzig noch in amerikanischer Haft befindlichen Verurteilten aus dem Einsatzgruppen-Prozess empfahl das Peck Panel am 28. August 1950 in sieben Fällen eine Beibehaltung der Todesstrafe. Vier mal sollte die Todesstrafe in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden und in drei Fällen sollte eine Freiheitsstrafe verkürzt werden. Sechs Verurteilte sollten nach der Empfehlung sofort freigelassen werden, zwei davon hatten im Prozess noch ein Todesurteil erhalten.[50]

Ein Gnadengesuch für Radetzky wurde durch den evangelischen Pfarrer Karl Ermann aus Landsberg beispielsweise folgendermaßen begründet: „Im Dezember 1948 hat er auf Bitten des Anstaltspfarrers die Aufgabe übernommen, mit einem Kreis von Gefangenen ein Krippenspiel zu erarbeiten, das dann am Heiligen Abend in der Gefängniskirche gespielt wurde. Am Weihnachtsfest 1949 gestaltete er einen weihnachtlichen Abend in Lied, Dichtung und Musik. [...] In vielen Abenden, die unter dem Thema ,Kammermusik und Dichtung' standen, verstand er es, den Mitgefangenen die Welt der klassischen deutschen Dichtung und Musik nahezubringen. [...] Ich bin gewiß, daß er sich draußen bestens bewähren wird und daß er nicht unwesentlich zur Stärkung der aufbauwilligen Kräfte in unserem Volk beitragen kann."[38]

Öffentlicher Druck und McCloys Entscheidung (September 1950 bis Januar 1951)

Der öffentliche Protest manifestierte sich schließlich während einer Demonstration in Landsberg am 7. Januar 1951. Bis zu 4.000 Teilnehmer aus Landsberg am Lech und Umgebung fanden sich um elf Uhr auf dem Landsberger Hauptplatz ein, um gegen die Wiederaufnahme der Hinrichtungen und für die Begnadigung der Gefangenen im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg zu demonstrieren. Bereits im Vorfeld fuhren Lautsprecherwagen durch die Stadt um die Einwohner zur Teilnahme an der Demonstration aufzurufen. Neben den Bundestagsabgeordneten Gebhard Seelos von der Bayernpartei und Richard Jaeger von der CSU nahmen auch Vertreter des Landtags, der Kirchen und der ortsansässigen Behörden teil. Etliche jüdische Displaced Persons, die zum Gedenken der mehr als 90.000 durch die Einsatzgruppe D ermordeten Juden ebenfalls nach Landsberg gekommen waren, störten die Kundgebung durch Zwischenrufe wie „Massenmörder“ als Seelos auf Ohlendorf und weitere Inhaftierte des Einsatzgruppen-Prozesses zu sprechen kam. Die anwesende Polizei ging mit Gummiknüppeln gegen die jüdischen Gegendemonstranten vor. Auch antisemitische Parolen, wie „Juden raus“, sollen gefallen sein, wie die Süddeutsche Zeitung nach der Demonstration berichtete.[51] Auf dem Höhepunkt der Begnadigungskampagne zum Jahreswechsel 1950/1951 erhielt McCloy Morddrohungen und wurde daraufhin samt seiner Familie von Leibwächtern geschützt. Selbst der SPD-Vorsitzende und ehemalige KZ-Häftling Kurt Schumacher sowie die Schwester von Sophie Scholl, Inge Scholl, protestierten gegen die Hinrichtungen. Helene Elisabeth Prinzessin von Isenburg, bekannt als die „Mutter der Landsberger Häftlinge“ und spätere Präsidentin der Stillen Hilfe, wurde persönlich bei McCloys Ehefrau vorstellig, damit diese sich ihren Ehemann für Begnadigungen einsetzen sollte.[52]

Die Proteste zeigten schließlich Wirkung. Die Urteile von den zu diesem Zeitpunkt noch 89 Inhaftierten der Nürnberger Prozesse wurden am 31. Januar 1951 in 79 Fällen reduziert. In zehn Fällen wurden diese jedoch bestätigt, darunter auch fünf Todesurteile.[53] Von den zum Tode Verurteilten des Einsatzgruppen-Prozesses betraf dies Blobel, Braune, Ohlendorf und Naumann aufgrund der „Ungeheuerlichkeit der Verbrechen“.[1] Strauch war bereits aufgrund eines Auslieferungsgesuches an Belgien ausgeliefert worden und wurde dort ebenfalls zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde jedoch aufgrund von „Geisteskrankheit“ nicht vollzogen.[54] Bei den weiteren zum Tode Verurteilten des Einsatzgruppen-Prozesses erfolgte bei Sandberger, Ott, Biberstein und Klingelhöfer die Umwandlung der Todesstrafe in lebenslange Freiheitsstrafen. Die Abänderung von Todesurteilen in lebenslange Haft beim Auftauchen gerinstfügiger Zweifel wurde der Angemessenheit halber auch auf jene Verurteilte ausgedehnt, die bei gleicher Position und Verantwortung Verbrechen begangen hatten.[55] Blumes Todesurteil wurde auf 25, das von Steimle auf 20, Haensch und Seiberts auf jeweils 15 und das von Schubert auf zehn Jahre Haft reduziert.[1] Die Haftstrafen wurden ebenfalls abgesenkt. Radetzky und Rühl wurden bereits im Februar 1951 aufgrund verbüßter Haft entlassen. Die lebenslangen Haftstrafen von Jost und Nosske wurden auf zehn Jahre, die zwanzigjährige Haftstrafe bei Six auf zehn und bei Schulz auf fünfzehn sowie Fendlers zehnjährige Haftstrafe auf acht Jahre Haft reduziert.[56]

Letzter Aufschub und Vollzug: Die letzten Todesurteile (Februar bis Juni 1951)

Neben den vier bestätigten Todesurteilen des Einsatzgruppen-Prozesses wurde auch jenes von Oswald Pohl bestätigt. Pohl, zuvor Leiter des WVHA, wurde im Prozess Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS zum Tode verurteilt. Letztlich wurden noch jene Todesurteile von Georg Schallermair und Hans-Theodor Schmidt bestätigt, die während der Dachauer Prozesse in einem Nebenprozess zum Dachau-Hauptprozess beziehungsweise dem Buchenwald-Hauptprozess zum Tode verurteilt worden waren. Für die Hinrichtungen war als Scharfrichter Feldwebelleutnant Britt vorgesehen, der durch seinen Assistenten Josef Kilian erst theoretisch angelernt werden musste. Der ehemalige Funktionshäftling Kilian war im Nordhausen-Hauptprozess, der im Rahmen der Dachauer Prozesse stattfand, aufgrund seiner Tätigkeit als Henker im KZ Mittelbau zu lebenslanger Haft verurteilt worden. John C. Woods, der ab Mitte 1946 die Erhängungen im Kriegsverbrechergefängnis vorgenommen hatte, war bereits in die USA zurückgekehrt und verstarb 1950.[57]

Die sieben Todeskandidaten wurden nach Bekanntgabe dieser Entscheidung umgehend in die Kellerzellen des Kriegsverbrechergefängnisses verbracht. Dort wurde ihnen durch Graham die Bestätigung ihrer Todesurteile mitgeteilt und die Möglichkeit der Abgabe eines Gnadengesuchs eröffnet. Die Exekutionen sollten am Donnerstag den 15. Februar 1951 nach Mitternacht vollzogen werden und die sieben Todeskandidaten mussten bereits ihren Besitz und auch die Unterbekleidung abgeben. Noch am 15. Februar 1951 wurde um 3.00 Uhr durch den stellvertretenden amerikanischen Justizminister die Aussetzung Hinrichtungen aufgrund von Interventionen der Rechtsbeistände der sieben „Rotjacken“ verfügt. Die sieben Häftlinge wurden daraufhin wieder in den Trakt D des Kriegsverbrechergefängnisses verbracht.[57] Eine für den 24. Mai 1951 angesetzte Exekution der sieben Rotjacken wurde nach dem gleichen Ablauf am 25. Mai 1951 ebenfalls ausgesetzt.[58]

Ein weiterer Exekutionstermin wurde schließlich für den 7. Juni 1951 angesetzt. Bereits am 6. Juni 1951 wurden die die Sicherheitsmaßnahmen im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg verschärft. Ein allerletztes Mal erhielten die sieben Todeskandidaten am 6. Juni 1951 Besuch von ihren Ehefrauen. An diesem Tag lehnte das Oberbundesgericht in Washington D.C. abschließend einen Antrag auf Verschiebung der Exekutionen ab. Um 23.00 Uhr wurde den Todeskandidaten in ihren Zellen durch Graham die endgültige Entscheidung des Oberbundesgerichts und der für Mitternacht festgelegte Exekutionszeitpunkt mitgeteilt. Danach wurden die sieben Todeskandidaten noch von den beiden Anstaltsgeistlichen in ihren Zellen aufgesucht. Am 7. Juni 1951 wurden im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg zwischen 0.00 und 2.30 Uhr schließlich die sieben Todesurteile durch Erhängen vollstreckt.[59] Während den Hinrichtungen waren auch der deutsche Vizekanzler Franz Blücher und der Bundesfinanzminister Fritz Schäffer anwesend.[60] Es waren die letzten der insgesamt 255 nach Kriegsende in Landsberg vollzogenen Exekutionen.[57] Die Leichname von Pohl, Naumann und Blobel wurden auf dem Spöttinger Friedhof in Landsberg beigesetzt und die der anderen in deren Heimatorten.[59]

Begnadigung, Haftverkürzung und Bewährung (1951 bis 1958)

Schließlich nahm noch im August 1955 der im Deutschland-Vertrag beschlossene paritätische Gnadenausschuss, bestehend aus drei deutschen und drei Vertretern der Westalliierten, seine Arbeit auf. Die deutschen Mitglieder standen unter dem starken Druck der deutschen Öffentlichkeit nach Freilassung der Inhaftierten, während die alliierten Vertreter Rücksicht auf die dortige öffentliche Meinung nehmen mussten.[61] Auch die zu Haftstrafen Verurteilten des Einsatzgruppen-Prozesses erhielten im Laufe der 1950er Jahre auf "Parole" - mit Auflagen - ihre Freiheit. Am 9. Mai 1958 wurden die letzten vier Landsberger Häftlinge entlassen, darunter Ott, Sandberger und Biberstein.[62] Ihre Haftstrafen wurden in befristete Freiheitsstrafen umgewandelt, womit die Haft rückwirkend als verbüßt galt.[63] Damit endete das War Crimes Program in der Bundesrepublik Deutschland und die Tätigkeit des Begnadigungsausschusses.[64]

Wertungen und Wirkungen

In dem nach rechtsstaatlichen Normen geführten Einsatzgruppen-Prozess stand, ebenso bei den anderen Kriegsverbrecherprozessen der Alliierten, zunächst die rechtsstaatliche Ahndung und Sühne der NS-Verbrechen im Vordergrund. Laut Aussagen eines Einsatzgruppenangehörigen, der als Zeuge im Einsatzgruppen-Prozess auftrat, kannten die Vernehmungsbeamten jedoch nicht das wahre Ausmaß der Verhältnisse und Verbrechen in den besetzten Teilen der Sowjetunion. Um die Angeklagten und sich nicht zu belasten habe er selbst sehr zurückhaltend ausgesagt. Zudem fehlten Dokumente und Zeugen um Sachverhalte eindeutiger aufzuklären, um so Verantwortlichkeiten für Verbrechen einzelner Angeklagter präzisieren zu können.[43] Der Einsatzgruppen-Prozess, in der zeitgenössischen Presse als "größter Mordprozess der Geschichte" bezeichnet,[65] führte trotz teilweise umfassender Berichterstattung nicht zu gesellschaftlichen Diskussionen über die Verbrechen und Täter der Einsatzgruppen.[43]

Dennoch wurde, in Relation zu den anderen Nürnberger Folgeprozessen zum Hauptkriegsverbrecherprozess, in diesem Verfahren die höchste Anzahl an Todesurteilen verkündet.[1] Das ab Ende der 1940er Jahre einsetzende „Gnadenfieber“ war nicht nur der deutschen und teilweise amerikanischen Unterstützerpropaganga geschuldet, die vehement für zugunsten der Verurteilten invenierten. Den Westalliierten war es im Zuge des Kalten Krieges sehr wichtig, Westdeutschland als Bündnispartner zu gewinnen und nicht durch vermeintliche „Siegerjustiz“ zu verprellen.[66] Vor diesem Hintergrund erfolgten auch für die Verurteilten des Einsatzgruppen-Prozesses umfangreiche Begnadigungen.

Nach ihrer Haftentlassung konnten auch die nach dem Einsatzgruppen-Prozess in Landsberg Inhaftierten Heimkehrerentschädigungen erhalten und sich wieder in die bundesdeutsche Gesellschaft integrieren. So erhielten Steimle eine Anstellung an einem pietistischen Internat[43] und Biberstein bei dem Kirchengemeindeverband Neumünster[67]. Jost und Blume waren später als Wirtschaftsjuristen und Haensch als Industriejurist tätig. Nosske wurde Rechtsberater bei einem Mieterverein und Six arbeitete als Werbeleiter bei der Porsche-Diesel-Motorenbau. Seibert war als Kreditsachbearbeiter bei einer Exportfirma beschäftigt und Rühl, Radetzky, Fendler sowie Sandberger wurden als kaufmännische Angestellte tätig.[68]

Das Prinzip Internationalen Rechts, die Tötung von Menschen aus rassischen, religiösen und politischen Motiven als Verbrechen einzuordnen, postulierte Chefankläger Ferenz bereits vor dem Einsatzgruppen-Prozess. Das Urteil beinhaltete die „Wiederverkündung und Weiterentwicklung internationaler Grundsätze“, welche „in gleicher Weise für Einzelne und Nationen bindend“ sein sollten.[69] Heribert Ostendorf merkt dazu an, dass durch die Nürnberger Prozesse das Ziel ein wirksames internationales Strafrecht zu etablieren letztlich nicht erreicht wurde.[70]

Der Darstellung Ohlendorfs, der in seiner Verteidigungsstrategie durchgehend behauptete, dass es einen allgemeinen Judentötungsbefehl bereits vor dem Krieg gegen die Sowjetunion gab, wurde seitens der anderen Angeklagten während des Prozesses nicht widersprochen. Die These, es sei ein Befehl zur Ermordung der gesamten jüdischen Bevölkerung schon vor dem September 1941 ergangen, wurde anfangs von einem Großteil der Historiker übernommen.[71] In den 1960er Jahren rückten Nosske und Sandberger von dieser Darstellung ab; so erinnerte sich Nosske diesen Befehl erst im August 1941 erhalten zu haben. Diese Richtigstellung, dass es einen allgemeinen Judentötungsbefehl im Juni 1941 noch nicht gab, wurde durch Erkenntnisse und Forschungen zu bundesdeutschen NS-Prozessen mit dem Tatkomplex „Einsatzgruppenverbrechen“ bestätigt. Aufgrund allmählicher Befehlsgebung handelten die Hauptverantwortlichen der Einsatzgruppen so zunächst in Eigenverantwortung und die auf Befehlsnotstand basierende Verteidigungsstrategie entbehrte somit der Realität.[1]

Spätere juristische Aufarbeitung der Einsatzgruppenverbrechen

Die Verbrechen der Einsatzgruppen rückten erst mit dem Ulmer Einsatzgruppen-Prozess ins öffentliche Bewusstsein. Im Ulmer Einsatzgruppenprozess, der vom 28. April 1958 bis 29. August 1958 durchgeführt wurde, mussten sich zehn ehemalige Angehörige des "Einsatzkommandos Tilsit" für die im Sommer 1941 erfolgte Ermordung von etwa 5.500 jüdischen Männern, Frauen und Kindern im deutsch-litauischen Grenzgebiet verantworten. Unter ihnen befanden sich die Leiter des Einsatzkommandos Tilsit Hans-Joachim Böhme, Bernhard Fischer-Schweder und der Leiter des SD-Abschnitts Tilsit Werner Hersmann.[72] Der zuständige Oberstaatsanwalt Erwin Schüle wertete die Unterlagen des Einsatzgruppen-Prozesses in Nürnberg, die vorhandene Fachliteratur, SS-Personalakten und die erhalten gebliebenen „Einsatzmeldungen UdSSR“ aus, um das Verbrechen aufzuklären. Unter den 173 Zeugen befanden sich auch sechs der in Landsberg Begnadigten des Nürnberger Einsatzgruppen-Prozesses, so auch Sandberger. Im Ulmer-Einsatzgruppenprozess wurden alle Angeklagten für schuldig befunden und zwischen drei und fünfzehn Jahren Zuchthaus sowie vorübergehendem Verlust der Bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt.[73]

Während des Prozesses traten schockierende Details zutage, so Fotografien der Verbrecher am Tatort nach Begehung der Verbrechen und Aussagen über die Trinkgelage nach der Tat, welche mit dem Geld der Opfer bezahlt wurden. Die Mentalität des „Nicht-Wissen-Wollens“ wandelte sich daraufhin in der deutschen Bevölkerung. Nun sprach sich eine Mehrheit der Bevölkerung für die strafrechtliche Ahndung von NS-Verbrechen aus.[73] Durch die während des Ulmer Prozesses offensichtlich gewordenen Versäumnisse in Justiz und Politik bei der Ahndung von NS-Verbrechen in den 1950er Jahren wurde im Oktober 1958 die "Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen" durch die Justizminister der Bundesländer begründet. Bereits im Dezember 1958 nahm diese Behörde Vorermittlungen zu den im Ausland begangenen Konzentrationslager- und Einsatzgruppenverbrechen auf, mit Schüle als erstem Leiter.[74] Die Verbrechen der Einsatzgruppen und –kommandos wurden akribisch ausgewertet und diesbezügliche Ermittlungsverfahren durchgeführt. Zwischen 1958 und 1983 fanden fünfzig Prozesse mit 153 Angeklagten statt.[75] So erhielten beispielsweise die Führer von Einsatzkommandos der Einsatzgruppen Albert Rapp, Albert Filbert, Paul Zapp lebenslange Haftstrafen und Otto Bradfisch, Günther Herrmann, Erhard Kroeger, Robert Mohr sowie Kurt Christmann zeitige Haftstrafen. Oswald Schäfer wurde aus Beweismangel freigesprochen, bei Bernhard Baatz wurde aufgrund von Verjährung und bei Erich Ehrlinger wegen Verhandlungsunfähigkeit das Verfahren eingestellt. Karl Jäger und August Meier begingen in der Untersuchungshaft Suizid. Auch in der DDR kam es zu mindestens acht Verfahren gegen Angehörige von Einsatzgruppen, in denen Todesurteile und lebenslängliche Haftstrafen ausgesprochen wurden.[76]

Literatur

- Primärliteratur und Memoiren

- Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Vol. 4: United States of America vs. Otto Ohlendorf, et. al. (Case 9: „Einsatzgruppen Case“). US Government Printing Office, District of Columbia 1950. In: „National Archives Microfilm Publications“, NM Series 1874-1946, Microfilm Publication M936. National Archives and Record Service, Washington 1973. (Auszüge Online.)

- Telford Taylor (Hrsg.): Final Report to the Secretary of the Army on Nuernberg War Crimes Trials under Control Council Law No. 10. US Government Printing Office, District of Columbia 1950.

- Benjamin Ferencz: Von Nürnberg nach Rom. Ein Leben für die Menschenrechte. In: „Aufbau. Das jüdische Monatsmagazin“. Zürich, Heft 2/2006, ISSN 0004-7813, S. 6–9.

- Michael A. Musmanno: The Eichmann Kommandos. Macrae Smith, Philadelphia 1961. (Britische Lizenzausgabe bei Peter Davies, London 1962.)

- Sekundärliteratur zum Holocaust an den Juden in der besetzten Sowjetunion

- Christopher Browning: The Origins of the Final Solution: the Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 - March 1942. University of Nebraska Press, Lincoln 2004, ISBN 0-8032-1327-1.

- Israel Gutman (Hrsg.): Enzyklopädie des Holocaust - Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, Piper Verlag, München/Zürich 1998, 3 Bände, ISBN 3-492-22700-7.

- Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Fischer, Frankfurt am Main 2007. ISBN 978-3-596-16048-8. (Aktualisierte 2. Auflage)

- Sekundärliteratur zu den Einsatzgruppen in der Sowjetunion und zum Einsatzgruppenprozess im engeren Sinne

- Andrej Angrick: Besatzungspolitik und Massenmord: die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943. Hamburger Edition, Hamburg 2003, ISBN 3-930908-91-3.

- Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958: Atrocity, Law, and History. Cambridge University Press, Cambridge 2009, ISBN 978-0-521-45608-1.

- Ronald Headland: Messages of murder: a Study of the Reports of the Einsatzgruppen of the Security Police and the Security Service, 1941–1943, 2. Auflage. Fairleigh Dickinson University Press, Rutherford (NJ) 2000, ISBN 0-8386-3418-4.

- Peter Klein (Hrsg.): Die Einsatztruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Edition Hentrich, Berlin 1997, ISBN 3-89468-200-0. (Band 6 der Publikationen der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.)

- Ralf Ogorreck und Volker Rieß: Fall 9: Der Einsatzgruppenprozess (gegen Ohlendorf und andere), in: Gerd R. Ueberschär: „Die alliierten Prozesse gegen Kriegsverbrecher und Soldaten 1943 - 1952“. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-596-13589-3.

- Sekundärliteratur zur Straf- und Begnadigungspraxis sowie zur „Vergangenheitspolitik“ in der Bundesrepublik

- Ludwig Eiber und Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945 - 1948, Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0167-2.

- Norbert Frei: Vergangenheitspolitik: die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. Beck, München 1996, ISBN 3-406-41310-2.

- Kerstin Freudiger: Die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Mohr Siebeck, Tübingen 2002. ISBN 3-1614-7687-5.

- Thomas Raithel: Die Strafanstalt Landsberg am Lech und der Spöttinger Friedhof (1944-1958). Oldenbourg, München 2009, ISBN 978-3-486-58741-8. (Dokumentation im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München, Rezension in Sehepunkte, Vol. 9 (2009), Nr. 6.)

- Thomas Alan Schwartz: Die Begnadigung deutscher Kriegsverbrecher – John J. McCloy und die Häftlinge von Landsberg, in: Institut für Zeitgeschichte München (Hrsg.): Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 38. Jahrgang, Heft 3 / 1990, ISSN 0042-5702 (pdf)

Weblinks

- Videosammlung zu den Nürnberger Prozessen des Robert H. Jackson Center, darunter Ohlendorf-Aussage vor dem IMT (1946), Aufnahmen vom Einsatzgruppenprozess (1947/48) und Erinnerungen von Benjamin Ferencz (2008)

- Nuremberg Trials and Tribulations - Erinnerungen des Staatsanwalts Benjamin Ferencz an die Nürnberger Prozesse und den Einsatzgruppen-Prozess

- Mazal Library: Case 9 (Einsatzgruppen) (engl.)

Einzelnachweise und Fußnoten

- ↑ a b c d e f g Ralf Ogorreck und Volker Rieß: Fall 9: Der Einsatzgruppenprozess (gegen Ohlendorf und andere), Frankfurt am Main 1999, S. 165f.

- ↑ Johannes Hürter: Hitlers Heerführer: Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion 1941/42. 2. Auflage. Oldenbourg, München 2007, ISBN 3-486-58341-7, S. 520–521.

- ↑ a b Die großen Abweichungen der Opferzahlen ergeben sich aus verschiedenen Gründen:

- Verlässliche Todesstatistiken im Sinne eines Sterbebuches existieren nicht. Alle Angaben sind errechnet und plausibilisiert, und beruhen (a) auf den Einsatzberichten der Einsatzgruppen, die in ihren Zahlenangaben oft nicht zuverlässig sind, und die Opferzahlen eher zu hoch darstellen, (b) auf Bevölkerungsstatistiken vor und nach dem Krieg, erschwert durch Flucht- und Umsiedlungsbewegungen zwischen 1939/1941 (Hitler-Stalin-Pakt) und nach der Befreiung der Territorien durch die Rote Armee, (c) auf Zeugenberichten von Angehörigen der Opfer und von unbeteiligten Anwohnern, (d) auf Aussagen von Angeklagten und Mittätern bei Prozessen in der Nachkriegszeit und (e) auf forensischen Ergebnissen von aufgefundenen Massengräbern.

- Verschiedene Statistiken verwenden abweichende zeitliche und örtliche Abgrenzungen der Taten der Einsatzgruppen, die 1942 (spätestens 1943) in stationäre Einheiten unter dem Kommando der für die jeweilige Region zuständigen BdS/KdS überführt wurden. Manche Statistiken umfassen nur die mobilen Tötungsaktionen, die im wesentlichen bis Sommer 1942 abgeschlossen waren, andere Statistiken umfassen auch die Taten der stationären Einheiten.

- Morde, die nicht direkt durch die Einsatzgruppen begangen wurden, sondern bei Pogromen und Erschießungen durch kollaborierende Einheimische, Hilfs- und Schutzmannschaften, Orpo und Sipo nicht unter dem Kommando der EG, Wehrmacht durchgeführt wurden, werden in manchen Statistiken den Einsatzgruppen zugerechnet, in anderen nicht. Die Abgrenzung ist per se schwierig, da besonders die Beteiligung von Einheimischen an den Taten erklärtes Ziel des SD war, und zu dem Zweck anstachelnde Gerüchte, Plakate etc. in Umlauf gebracht wurden. Auch wurden die zahlenmäßig kleinen EG-Einheiten regelmäßig durch gerade greifbare Einheiten von Wehrmachts-Sicherungsdivisionen, Ordnungspolizei, Feldkommandandaturen etc. verstärkt, die bei den Massenmorden zumeist Wach- und Absperraufgaben durchführten.

- Während 1941 die Bekämpfung von Partisanen in der überwiegenden Zahl der Fälle nur ein Vorwand oder willkommener Anlass zur Durchführung von Massenerschießungen war, nahm spätestens 1942/1943 die Zahl der Partisanen und der Kampf gegen diese stark zu, zuerst in Weißrussland und Teilen der Ukraine, dann beim Herannahen der Roten Armee auch in den anderen besetzten Gebieten. Die durch mobile Einheiten der SS, Wehrmacht, Orpo und von einheimischen Schutzmannschaften im Zuge der Partisanenbekämpfung und der „Politik der verbrannten Erde“ ermordeten Menschen werden in manchen Statistiken teilweise den Einsatzgruppen zugerechnet, zumal sich die Methoden (Massenerschießungen) und die für Zeugen erkennbaren Beteiligten (Offiziere mit der SD-Raute) teilweise deckten.

- Leni Yahil, Ina Friedman und Haya Galai: The Holocaust: the Fate of European Jewry, 1932–1945. Oxford University Press US, 1991, ISBN 0195045238, S. 270, Tabelle 4 „Victims of the Einsatzgruppen Aktionen in the USSR“ gibt 618.089 Opfer der Einsatzgruppen in der Sowjetunion an.

- Ronald Headland: Messages of Murder, 2. Auflage. Fairleigh Dickinson University Press, Rutherford (NJ) 2000, S. 124 gibt die Zahl der Opfer in der Verantwortung der Einsatzgruppen, eingeschlossen andere deutsche Polizeieinheiten und Kollaborateure, mit mehr als einer Million Menschen an.

- Helmut Langerbein: Hitler's Death Squads: The Logic of Mass Murder. Texas A&M University Press, College Station 2004, ISBN 1-58544-285-2, S. 15–16 gibt die Zahl der Opfer auf sowjetischem Territorium durch die Einsatzgruppen in Verbindung mit anderen SS-Einheiten, der Wehrmacht und der Polizei mit ungefähr anderthalb Millionen Menschen an, betont aber gleichzeitig die Schwierigkeiten der Schätzung und Abgrenzung.

- ↑ Der Einsatzgruppenprozess auf www.nachfolgeprozesse.nuernberg.de

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge University Press, Cambridge 2009, S. 259 - „Table 8 - Judgement and Sentences“.

- ↑ Norbert Frei: Vergangenheitspolitik. Beck, München 1996, S. 195–233.

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge University Press, Cambridge 2009, S. 293 - „Table 11 - Sentences Modifications of the Einsatzgruppen Leaders between 1948 and 1958“.

- ↑ „Völkischer Beobachter“ vom 10. Oktober 1938.

- ↑ Heinz Höhne: Der Orden unter dem Totenkopf - Die Geschichte der SS, Augsburg 1998, S. 324f.

- ↑ Befehl Adolf Hitlers zum Vollzug von Sondermaßnahmen beim „Unternehmen Barbarossa“.Zitiert bei: Enzyklopädie des Holocaust; Piper Verlag, München 1998, Band 1, Seite 395f..

- ↑ a b c Israel Gutman: Enzyklopädie des Holocaust; Piper Verlag, München 1998, Band 1, Seite 393ff..

- ↑ a b Heinz Höhne: Der Orden unter dem Totenkopf - Die Geschichte der SS, Augsburg 1998, S. 330.

- ↑ a b Aktion 1005 auf www.deathcamps.org

- ↑ Heinz Höhne: Der Orden unter dem Totenkopf - Die Geschichte der SS, Augsburg 1998, S. 332.

- ↑ Zeugenaussage des Wehrmachtsangehörigen Rösler vor dem Internationalen Militärgerichtshof zitiert nach: Heinz Höhne: Der Orden unter dem Totenkopf - Die Geschichte der SS, Augsburg 1998, S. 322.

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge 2009, S. 217–220.

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge University Press, Cambridge 2009:

- Tabellenspalte Jahrgang nach „Table 3 - Education of the Defendants“, S. 121.

- Tabellenspalte NSDAP seit nach NSDAP-Eintrittsdatum in „Table 4 - Joining Date of Defendants“, S. 126.

- Tabellenspalten SS seit und SD seit nach Beitrittsdaten zur SS und in den SD nach „Table 5 - Joining Date of the SA, SS, SD and Gestapo“, S. 129.

- Tabellenspalten Urteil 1948 und Verbüßte Strafe nach „Table 11 - Sentence Modifications of the Einsatzgruppen Leaders between 1948 and 1958“, S. 293.

Angaben zu Emil Haussmann nach Klaus-Michael Mallmann, Jochen Böhler und Jürgen Matthäus: Einsatzgruppen in Polen. WBG, Stuttgart 2008, S. 39-40. - ↑ Nuremberg Trial Proceedings Rules of Procedure vom 29. Oktober 1945. In: „Avalon Project“, Yale University.

- ↑ Gott hat Kain bestraft. In: Der Spiegel, Nr. 21/1949 vom 19. Mai 1949, S. 7f.

- ↑ Axel Lehmann: Der Marshall-Plan und das neue Deutschland: die Folgen amerikanischer Besatzungspolitik in den Westzonen. Waxmann Verlag, Münster 2000, ISBN 3-89325-889-2 , S. 168.

- ↑ a b c d e Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge University Press, Cambridge 2009, S. 8–9.

- ↑ Christoph Maria Merki: Die amerikanische Zigarette - das Maß aller Dinge. Rauchen in Deutschland zur Zeit der Zigarettenwährung (1945-1948). In: Thomas Hengartner und Christoph Maria Merki (Hrsg.): „Tabakfragen. Rauchen aus kulturwissenschaftlicher Sicht“. Zürich 1996, S. 57-82.

- ↑ Records of the United States Nuremberg War Crimes Trials, Vol. 4, US Government Printing Office, District of Columbia 1950, S. 11.

Rasch, dessen Verfahren krankheitsbedingt früh abgetrennt wurde, hatte nur einen Verteidiger. In den NMT-Proceedings (Green Series) wird für Nosske nur Dr. Karl Hoffmann als Hauptverteidiger genannt, dieser hatte jedoch als Assistent Heinrich Seraphim. - ↑ Ernst Klee: Personenlexikon zum Dritten Reich, zweite Auflage. Frankfurt am Main 2005, S. 175, Eintrag zu Gawlik, Hans.

- ↑ George J. Annas, Michael A. Grodin: The Nazi doctors and the Nuremberg Code. Oxford University Press, 1995, ISBN 0195101065, S. 111.

- ↑ Angelika Königseder: Recht und nationalsozialistische Herrschaft: Berliner Anwälte 1933-1945, ein Forschungsprojekt des Berliner Anwaltsvereins. Deutscher Anwaltverlag, 2001, ISBN 382400528X, S. 170.

- ↑ So Walter Haensch in seinem Bestreben, den Zeitpunkt seiner Kommandoübernahme des Sonderkommando 4b von Mitte Januar 1942 (Anklage) auf Mitte März 1942 zu ändern.

Records of the United States Nuremberg War Crimes Trials, Vol. 4. US Government Printing Office, District of Columbia 1950, S. 547–549. - ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge University Press, Cambridge 2009, S. 164–168.

- ↑ Records of the United States Nuremberg War Crimes Trials, Vol. 4. US Government Printing Office, District of Columbia 1950, S. 483.

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge 2009, S. 197–198.

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge 2009, S. 179–180.

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge 2009, S. 197–201.

- ↑ a b Records of the United States Nuremberg War Crimes Trials, Vol. 4. US Government Printing Office, District of Columbia 1950, S. 3.

- ↑ a b c d Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge University Press, Cambridge 2009, S. 261–264.

- ↑ Die Nürnberger Prozesse 1945 bis 1949 Vorgeschichte - Verlauf - Ergebnisse - Dokumente auf Nürnberg online

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge University Press, Cambridge 2009, S. 259 - „Tabel 8 - Judgement and Sentences“.

- ↑ Meine liebe Prinzessin, in: Der Spiegel, Ausgabe 5/1951 vom 31. Januar 1951, Seite 8

- ↑ a b Freudige Sangeskunst, in Die Zeit, Ausgabe 9 vom 21. Februar 1992

- ↑ a b Robert Sigel: Die Dachauer Prozesse und die deutsche Öffentlichkeit, in: Ludwig Eiber, Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945 - 1948, Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0167-2, S. 67f.

- ↑ Norbert Frei: Vergangenheitspolitik, München 1996, S. 234

- ↑ Robert Sigel: Die Dachauer Prozesse und die deutsche Öffentlichkeit, in: Ludwig Eiber, Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945 - 1948, Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0167-2, S. 71f.

- ↑ Ulrike Bachhofer, Angela Achi: Pragmatischer Umgang mit Vergangenheit? Kirche und Fluchthilfe, in: Rainer Bändel: Kirche der Sünder – Sündige Kirche? Beispiele für den Umgang mit Schuld nach 1945, Lit-Verlag, Münster 2002, ISBN 3-8258-5010-2, S. 50

- ↑ a b c d e f Ralf Ogorreck und Volker Rieß: Fall 9: Der Einsatzgruppenprozess (gegen Ohlendorf und andere), Frankfurt am Main 1999, S. 170f.

- ↑ Robert Sigel: Die Dachauer Prozesse und die deutsche Öffentlichkeit, in: Ludwig Eiber, Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945 - 1948, Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0167-2, S. 75f.

- ↑ Thomas Alan Schwartz: Die Begnadigung deutscher Kriegsverbrecher – John J. McCloy und die Häftlinge von Landsberg, München 1990, S. 382f.

- ↑ Thomas Alan Schwartz: Die Begnadigung deutscher Kriegsverbrecher – John J. McCloy und die Häftlinge von Landsberg, München 1990, S. 380f.

- ↑ Norbert Frei: Vergangenheitspolitik, München 1996, S. 154

- ↑ Robert Sigel: Die Dachauer Prozesse und die deutsche Öffentlichkeit, in: Ludwig Eiber, Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945 - 1948, Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0167-2, S. 77f.

- ↑ Thomas Alan Schwartz: John McCloy and the Landsberg Cases. In: Jeffry M. Diefendorf (Hrsg.): „American Policy and the Reconstruction of West Germany, 1945–1955“. Cambridge University Press, Cambridge 1993, ISBN 0521431204, S. 433–454.

- ↑ Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial. Cambridge 2009, S. 280–285, insbesondere „Table 9 - Recommendations of the Advisory Board on Clemency (Peck Panel), August 28, 1950“.

- ↑ Michael Strasas: 4000 demonstrieren am Hauptplatz, Landsberg im 20. Jahrhundert, S. 14f. (pdf)

- ↑ Thomas Alan Schwartz: Die Begnadigung deutscher Kriegsverbrecher – John J. McCloy und die Häftlinge von Landsberg, München 1990, S. 395f.

- ↑ Thomas Alan Schwartz: Die Begnadigung deutscher Kriegsverbrecher – John J. McCloy und die Häftlinge von Landsberg, München 1990, S. 375

- ↑ Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich, Frankfurt am Main 2007, S. 606f.

- ↑ Thomas Alan Schwartz: Die Begnadigung deutscher Kriegsverbrecher – John J. McCloy und die Häftlinge von Landsberg, München 1990, S. 400

- ↑ Thomas Alan Schwartz: Die Begnadigung deutscher Kriegsverbrecher – John J. McCloy und die Häftlinge von Landsberg, München 1990, S. 411f.

- ↑ a b c Landsberg – Sie mögen schuldig sein, in: Der Spiegel, Nummer 9 vom 28. Februar 1951, S. 5f.

- ↑ Mr. Brit ist eingetroffen. In: Der Spiegel, Nr. 24/1951 vom 13. Juni 1951, Seite 12.

- ↑ a b Bürgervereinigung Landsberg: Die letzten sieben Hingerichteten, in Landsberg im 20. Jahrhundert, S. 16f. (pdf)

- ↑ Robert Sigel: Die Dachauer Prozesse und die deutsche Öffentlichkeit, in: Ludwig Eiber, Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945 - 1948, Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0167-2, S. 78f.

- ↑ Robert Sigel: Die Dachauer Prozesse und die deutsche Öffentlichkeit, in: Ludwig Eiber, Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945 - 1948, Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0167-2, S. 80f.

- ↑ Marc von Miquel: Ahnden oder amnestieren?: Westdeutsche Justiz und Vergangenheitspolitik in den sechziger Jahren., Wallstein Verlag, Göttingen 2004, ISBN 978-3-89244-748-1, S. 148

- ↑ Norbert Frei: Vergangenheitspolitik. Beck, München 1996, S. 138.

- ↑ Robert Sigel: Die Dachauer Prozesse und die deutsche Öffentlichkeit, in: Ludwig Eiber, Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945 - 1948, Wallstein Verlag, Göttingen 2007, ISBN 978-3-8353-0167-2, S. 83.

- ↑ Annette Weinke: Die Nürnberger Prozesse. C.H. Beck, München 2006, ISBN 3-406-53604-2, S. 77

- ↑ Peter Reichel: Vergangenheitsbewältigung in Deutschland: die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur in Politik und Justiz, Verlag C.H. Beck, München 2001, ISBN 978 3 406 45956 6, S. 117

- ↑ Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich, Frankfurt am Main 2007, S. 47

- ↑ Ralf Ogorreck und Volker Rieß: Fall 9: Der Einsatzgruppenprozess (gegen Ohlendorf und andere), Frankfurt am Main 1999, S. 175

- ↑ Ralf Ogorreck und Volker Rieß: Fall 9: Der Einsatzgruppenprozess (gegen Ohlendorf und andere), Frankfurt am Main 1999, S. 172

- ↑ Heribert Ostendorf: Die Bedeutung der Nürnberger Prozesse für die Strafverfolgung von Kriegsverbrechen durch die UN, in: , in: Gerd R. Ueberschär: NS-Verbrechen vor gericht - Die alliierten Prozesse gegen Kriegsverbrecher und Soldaten 1943 - 1952, Frankfurt am Main 1999, S. 266f.

- ↑ Peter Longerich: Politik der Vernichtung. München 1998, ISBN 3-49203755-0, S. 319.

- ↑ Torben Fischer, Matthias N. Lorenz (Hrsg): Lexikon der „Vergangenheitsbewältigung“ in Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945. Transcript-Verlag, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-89942-773-8, S. 64f.

- ↑ a b Andreas Mix: Als Westdeutschland aufwachte, in: Der Spiegel vom 27. April 2008

- ↑ Kerstin Freudiger: Die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen, Tübingen 2002, S. 26f.

- ↑ Kerstin Freudiger: Die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen, Tübingen 2002, S. 70

Justiz und NS-Verbrechen - Tatkomplex Massenvernichtungsverbrechen durch Einsatzgruppen - ↑ DDR-Justiz und NS-Verbrechen - Tatkomplex Massenvernichtungsverbrechen durch Einsatzgruppen