Sellait

| Sellait | |

|---|---|

(Sichtfeld 0,5 mm) | |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| IMA-Symbol |

Sel[1] |

| Chemische Formel | MgF2[2][3] |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |

Halogenide |

| System-Nummer nach Strunz (8. Aufl.) Lapis-Systematik (nach Strunz und Weiß) Strunz (9. Aufl.) Dana |

III/A.05 III/A.06-010[4] 3.AB.15 09.02.02.01 |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | tetragonal |

| Kristallklasse; Symbol | ditetragonal-dipyramidal; 4/m2/m2/m[5] |

| Raumgruppe | P42/mnm (Nr. 136)[2] |

| Gitterparameter | a = 4,62 Å; c = 3,05 Å[2] |

| Formeleinheiten | Z = 2[2] |

| Häufige Kristallflächen | {010}, {011}, {110}[6] |

| Zwillingsbildung | nach {011}[6] |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 5 bis 5,5[6] |

| Dichte (g/cm3) | gemessen: 3,15; berechnet: 3,08[6] |

| Spaltbarkeit | vollkommen nach {010} und {110}[6] |

| Bruch; Tenazität | muschelig; spröde[6] |

| Farbe | farblos, weiß[6] |

| Strichfarbe | weiß[4] |

| Transparenz | durchsichtig[6] |

| Glanz | Glasglanz[6] |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindizes | nω = 1,378[7] nε = 1,390[7] |

| Doppelbrechung | δ = 0,012[7] |

| Optischer Charakter | einachsig positiv |

Sellait ist ein selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Halogenide“ mit der chemischen Zusammensetzung MgF2[2] und damit chemisch gesehen Magnesiumfluorid.

Sellait kristallisiert im tetragonalen Kristallsystem und entwickelt kurzprismatische Kristalle und Kristallzwillinge von bis zu fünf Zentimetern Länge mit einem glasähnlichen Glanz auf den Oberflächen. Die Kristalle sind im Allgemeinen farblos und durchsichtig, können aufgrund vielfacher Lichtbrechung, verursacht durch Gitterfehler oder polykristalline Ausbildung, aber auch weiß erscheinen.

Etymologie und Geschichte

Erstmals entdeckt wurde Sellait in Mineralproben, die den Moränen am Glacier de Gébroulaz (Gébroulaz-Gletscher) im Val Thorens des Vanoise-Massivs in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes entnommen wurden. Die Erstbeschreibung erfolgte 1869 durch Giovanni Strüver (ursprünglich Johannes Karl Theodor Strüver), der das Mineral nach dem italienischen Gelehrten Quintino Sella (1827–1884) benannte.

Das Typmaterial des Minerals wird im Muséum national d’histoire naturelle (MHN; auch Museum, Paris) in Paris unter den Katalog-Nummern 97.32 und 180.52 aufbewahrt.[8][9]

Da der Sellait bereits lange vor der Gründung der International Mineralogical Association (IMA) bekannt und als eigenständige Mineralart anerkannt war, wurde dies von ihrer Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) übernommen und bezeichnet den Sellait als sogenanntes „grandfathered“ (G) Mineral.[3] Die seit 2021 ebenfalls von der IMA/CNMNC anerkannte Kurzbezeichnung (auch Mineral-Symbol) von Sellait lautet „Sel“.[1]

Klassifikation

In der veralteten 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Sellait zur Mineralklasse der „Halogenide“ und dort zur Abteilung „Einfache Halogenide“, wo er gemeinsam mit Chlorocalcit und Hydrophilit in der „Sellait-Hydrophilit-Gruppe“ mit der Systemnummer III/A.05 steht.

Im zuletzt 2018 überarbeiteten „Lapis-Mineralienverzeichnis“, das sich im Aufbau noch nach dieser alten Form der Systematik von Karl Hugo Strunz richtet, erhielt das Mineral die System- und Mineralnummer III/A.06-010. In der Lapis-Systematik entspricht dies der Klasse der „Halogenide“ und dort der Abteilung „Einfache Halogenide“, wo Sellait als einziges Mineral eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer III/A.06 bildet.[4]

Die von der International Mineralogical Association (IMA) zuletzt 2009 aktualisierte[10] 9. Auflage der Strunz’schen Mineralsystematik ordnet den Sellait in die Klasse der „Halogenide“ und dort in die Abteilung „Einfache Halogenide ohne H2O“ ein. Hier ist das Mineral in der Unterabteilung „M : X = 1 : 2“ zu finden, wo es als einziges Mitglied eine unbenannte Gruppe mit der Systemnummer 3.AB.15 bildet.

In der vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchlichen Systematik der Minerale nach Dana hat Sellait die System- und Mineralnummer 09.02.02.01. Das entspricht der Klasse der „Halogenide“ und dort der Abteilung „Halogenide“. Hier findet er sich innerhalb der Unterabteilung „Wasserfreie und wasserhaltige Halogenide mit der Formel AX2“ als einziges Mitglied in einer unbenannten Gruppe mit der Systemnummer 09.02.02.

Chemismus

In der idealen Zusammensetzung von Sellait (MgF2) besteht die Verbindung aus Magnesium und Fluor im Stoffmengenverhältnis von 1 : 2. Dies entspricht einem Massenanteil (Gewichtsprozent) von 39,01 Gew.-%Mg und 60,99 Gew.-%F.[11]

Bei natürlichen Mineralen weicht die Zusammensetzung dagegen häufig von der Idealformel ab. So wurde am Typmaterial vom Glacier de Gébroulaz ein etwas geringerer Anteil von 38,37 Gew.-%Mg bei einem ermittelten Anteil von 61,63 Gew.-%F gemessen.[6]

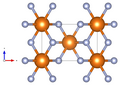

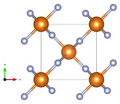

Kristallstruktur

Sellait kristallisiert isotyp mit Rutil in der tetragonalen Raumgruppe P42/mnm (Raumgruppen-Nr. 136) mit den Gitterparametern a = 4,62 Å und c = 3,05 Å sowie zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle.[2]

Die Kristallstruktur besteht aus Strängen kantenverknüpfter [MgF6]-Oktaedern, die parallel zur kristallographischen c-Achse verlaufen. Die Stränge sind über gemeinsame Ecken zu einem dreidimensionalen [MgF6/3]-Netzwerk verknüpft, woraus sich gekürzt die Summenformel MgF2 ergibt. Die oktaedrisch von Fluoratomen umgebenen Magnesium-Kationen weisen damit die Koordinationszahl 6 auf, während die Fluor-Anionen von drei Magnesiumatomen umgeben sind (Koordinationszahl 3, hier nicht dargestellt).

| Kristallstruktur von Sellait |

|---|

|

| Farblegende: _ Mg _ F |

Eigenschaften

Unter kurzwelligem UV-Licht zeigen manche Sellaite eine hellblaue bis türkisfarbene Fluoreszenz, die leuchtender als die von Fluorit sein kann. Bei langwelligem UV-Licht fluoreszieren manche Sellaite dagegen eher schwach violett und ähneln damit dem Fluorit.[12]

Bildung und Fundorte

Sellait kann sich unter verschiedenen Bedingungen bilden. So findet er sich in durch Sedimentationsprozesse gebildetem, bituminösem Dolomit-Anhydrit-Gestein, wie es unter anderem am Gébroulaz-Gletscher in Frankreich vorkommt, aber auch in Evaporiten wie bei Bleicherode (Thüringen) in Deutschland. Daneben kommt er in magmatischen Tiefengesteinen wie den alkalischen Graniten bei Gjerdingselva in Norwegen und in vulkanischen Auswürfen und fumarolischen Ablagerungen wie am Vesuv in Italien vor. Auch in metamorphen Marmor-Lagerstätten bei Carrara (ebenfalls Italien) und Magnesit-Lagerstätten der Mina Pedra Preta in der Serra das Éguas nahe Brumado (Bahia) in Brasilien kann Sellait gefunden werden. Als Begleitminerale können je nach Fundort neben den bereits genannten unter anderem noch Fluorit, Coelestin, Gips, Quarz und Schwefel auftreten.[6]

Trotz der verschiedenen Bildungsmöglichkeiten gehört Sellait zu den seltenen Mineralbildungen und konnte daher nur an wenigen Orten nachgewiesen werden. Weltweit sind bisher rund 70 Vorkommen dokumentiert (Stand 2024).[13] In Frankreich trat das Mineral außer an seiner Typlokalität am Gébroulaz-Gletscher in der Region Auvergne-Rhône-Alpes noch in der Maine-Mine bei Cordesse in der Region Bourgogne-Franche-Comté, der Costabonne-Mine in der Gemeinde Prats-de-Mollo-la-Preste der Region Okzitanien und in der Fontsante-Mine in der Gemeinde Tanneron in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur auf.

In Deutschland fand sich Sellait außer bei Bleicherode in Thüringen bisher noch in der Grube Ludwigs Trost und der Grube Clara bei Oberwolfach in Baden-Württemberg, am Wannenköpfe im Vulkankomplex Wannengruppe, am Rothenberg nahe Bell (bei Mendig) und am Ettringer Bellerberg im Landkreis Mayen-Koblenz sowie in den Steinbrüchen Emmelberg bei Üdersdorf und Niveligsberg bei Drees in Rheinland-Pfalz, in der Grube Uranus bei Kleinrückerswalde (Annaberg-Buchholz) in Sachsen und in der Kalilagerstätte Staßfurt im Salzlandkreis von Sachsen-Anhalt.

Weitere Fundorte liegen unter anderem in Angola, Australien, China, Kanada, Kasachstan, Kenia, Namibia, Peru, Polen, Portugal, Russland, Sambia, Spanien, Tansania, Usbekistan und den Vereinigten Staaten (Colorado)[14]

Siehe auch

Literatur

- J. Strüver: Sulla sellaite, nuovo minerale di fluorio. In: Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Band 4, 1869, S. 35–38 (italienisch, rruff.info [PDF; 214 kB; abgerufen am 22. Mai 2024]).

- Werner H. Baur: Über die Verfeinerung der Kristallstrukturbestimmung einiger Vertreter des Rutiltyps: TiO2, SnO2, GeO2 und MgF2. In: Acta Crystallographica. Band 9, 1956, S. 515–520, doi:10.1107/S0365110X56001388 (researchgate.net [PDF; 591 kB; abgerufen am 21. Mai 2024]).

- Werner H. Baur: Rutile-type compounds. V. Refinement of MnO2 and MgF2. In: Acta Crystallographica. B32, 1976, S. 2200–2204, doi:10.1107/S0567740876007371 (englisch, online verfügbar bei researchgate.net [abgerufen am 22. Mai 2024]).

- Rupert Hochleitner, Stefan Weiß: Steckbrief Sellait. In: Lapis Mineralienmagazin. Jahrgang 44, Band 3. Weise, März 2019, ISSN 0176-1285, S. 8–10.

- R. W. G. Wyckoff: Rutile structure. In: Crystal Structures 1. Band 2. Interscience Publishers, New York 1963, S. 239–444 (englisch).

Weblinks

- Sellait. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung

- IMA Database of Mineral Properties – Sellaite. In: rruff.info. RRUFF Project (englisch).

- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Sellaite. In: rruff.geo.arizona.edu. (englisch).

- Michael R. W. Peters: Bilder zu rohen und geschliffenen Sellaiten. In: realgems.org.

Einzelnachweise

- ↑ a b Laurence N. Warr: IMA–CNMNC approved mineral symbols. In: Mineralogical Magazine. Band 85, 2021, S. 291–320, doi:10.1180/mgm.2021.43 (englisch, cambridge.org [PDF; 351 kB; abgerufen am 17. Mai 2024]).

- ↑ a b c d e Hugo Strunz, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, S. 152 (englisch).

- ↑ a b Malcolm Back, Cristian Biagioni, William D. Birch, Michel Blondieau, Hans-Peter Boja und andere: The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: May 2024. (PDF; 3,1 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Marco Pasero, Mai 2024, abgerufen am 17. Mai 2024 (englisch).

- ↑ a b c Stefan Weiß: Das große Lapis Mineralienverzeichnis. Alle Mineralien von A – Z und ihre Eigenschaften. Stand 03/2018. 7., vollkommen neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Weise, München 2018, ISBN 978-3-921656-83-9.

- ↑ David Barthelmy: Sellaite Mineral Data. In: webmineral.com. Abgerufen am 17. Mai 2024 (englisch).

- ↑ a b c d e f g h i j k Sellaite. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (englisch, handbookofmineralogy.org [PDF; 55 kB; abgerufen am 17. Mai 2024]).

- ↑ a b c Sellaite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 17. Mai 2024 (englisch).

- ↑ Catalogue of Type Mineral Specimens – S. (PDF 315 kB) Commission on Museums (IMA), 10. Februar 2021, abgerufen am 17. Mai 2024.

- ↑ Catalogue of Type Mineral Specimens – Depositories. (PDF; 311 kB) Commission on Museums (IMA), 18. Dezember 2010, abgerufen am 17. Mai 2024 (englisch).

- ↑ Ernest H. Nickel, Monte C. Nichols: IMA/CNMNC List of Minerals 2009. (PDF; 1,9 MB) In: cnmnc.units.it. IMA/CNMNC, Januar 2009, abgerufen am 17. Mai 2024 (englisch).

- ↑ Sellait. In: Mineralienatlas Lexikon. Geolitho Stiftung, abgerufen am 22. Mai 2024.

- ↑ Helga Kuhlmann, Gerhard Schweigardt: Die geheimnisvolle Welt der UV-Mineralien. Ein Bestimmungsbuch der besonderen Art. Christian Weise Verlag, München 2016, S. 23.

- ↑ Localities for Sellaite. In: mindat.org. Hudson Institute of Mineralogy, abgerufen am 17. Mai 2024 (englisch).

- ↑ Fundortliste für Sellait beim Mineralienatlas (deutsch) und bei Mindat (englisch), abgerufen am 17. Mai 2024.