„Antiatlas“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

→Landschaftsbild: link |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 47: | Zeile 47: | ||

Bewohnt und landwirtschaftlich genutzt werden in der Regel allein Bereiche entlang von Flüssen ([[Wadi]]s), die im Sommer kein Wasser führen. Auf Hochflächen wird teilweise mit geringen Erträgen Gerste angebaut. |

Bewohnt und landwirtschaftlich genutzt werden in der Regel allein Bereiche entlang von Flüssen ([[Wadi]]s), die im Sommer kein Wasser führen. Auf Hochflächen wird teilweise mit geringen Erträgen Gerste angebaut. |

||

== |

== Sehenswürdigkeiten == |

||

Kennzeichnend für die Landschaft sind an vielen Plätzen ''[[Agadir (Speicherburg)|Agadire]]'', Speicherburgen, in denen früher die Vorräte der Sippen bzw. Stämme gelagert (und bewacht) wurden. In der Nähe von Siedlungen prägen [[Trockenmauer]]n und die von ihnen gehaltenen [[Terrasse (Landwirtschaft)|Terrassenfelder]] die Landschaft. Es sind zunehmend verfallende Häuser und aufgelassene Felder anzutreffen. Durch die Landflucht verfallen auch die für die Landwirtschaft notwendigen Bewässerungssysteme. |

|||

==== Landschaftsbild ==== |

|||

Auch ein geologisch nicht geschultes Auge erkennt ziemlich schnell die Andersartigkeit des weitgehend ariden Antiatlas gegenüber den beiden anderen Atlasketten Marokkos: Mittlerer und Hoher Atlas. Während der äußerste Westen des Antiatlas aufgrund höherer winterlicher Niederschlagsmengen durchaus als vergleichsweise fruchtbar zu bezeichnen ist (Palmenoasen), wird das Gebirge Richtung Osten immer arider und damit unfruchtbarer. Ackerbau war auch in früheren Zeiten nur mit größter Mühe und mit sehr geringen Erträgen möglich; an einigen Stellen sind noch die längst aufgegebenen Terrassenfelder und Dreschplätze erkennbar. Heutzutage sind die meisten Anbauflächen aufgegeben. Die in den letzten Jahren fertig gestellten Straßen von [[Tafraoute]] oder [[Taroudant]] nach Igherm und weiter nach [[Tata]] führen durch fast menschenleere aber vielleicht gerade deswegen unvergessliche Landschaften. |

|||

==== Kultur ==== |

|||

Bedeutendste kulturelle Sehenswürdigkeiten im Antiatlas sind zweifellos die [[Agadire (Speicherburgen)]] der verschiedenen Berberstämme. Daneben sind die weitgehend aus Stampflehm erbauten, aber leider bereits stark zerstörten oder im rapiden Verfall begriffenen traditionellen Wohnhäuser ([[tighremt]]) in der Umgebung von [[Tafraoute]] (Tazka, Aday, Oumesnat) von touristischem Interesse. Einige wenige wurden in den letzten Jahren von ihren Besitzern zu kleinen, aber durchaus sehenswerten 'Museen' umgestaltet. |

|||

[[Kategorie:Geographie (Marokko)]] |

[[Kategorie:Geographie (Marokko)]] |

||

Version vom 4. Mai 2011, 19:26 Uhr

| Antiatlas | ||

|---|---|---|

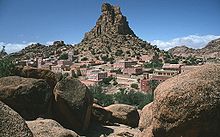

Antiatlas; weitgehend aufgegebene Ortschaft | ||

| Lage | Marokko | |

| Teil des | Atlas-Gebirge | |

|

| ||

| Koordinaten | 30° 0′ N, 8° 30′ W | |

Der Antiatlas (arabisch الأطلس الصغير al-Atlas as-Saghir) ist eine in Marokko liegende Gebirgskette des Atlasgebirges im Nordwesten Afrikas.

Der Antiatlas erstreckt sich vom Atlantik im Südwesten Richtung Nordost bis auf die Höhe von Ouarzazate und weiter östlich bis an das Tafilalt (insgesamt rund 500 km). Im Süden wird es von der Sahara begrenzt. Östliche Ausläufer des Antiatlas sind die Bergkette des Djebel Sarhro und dessen östliches Vorgebirge, die sich streckenweise dem Hohen Atlas annähern und nur durch enge Täler wie das Dadès-Tal und das Tal des Todgha von ihm getrennt sind. Auf der Höhe von Ouarzazate wird das Massiv vom Wadi Draa in südlicher Richtung durchschnitten.

Entstehung

Geologisch gesehen beginnt mit dem Antiatlas die Afrikanische Platte. Diese ist erdgeschichtlich älter als die europäische Kontinentalplatte, nämlich präkambrisch. Dem entsprechend ist die Entstehungsgeschichte des Antiatlas nicht mit der der nahe gelegenen Gebirgskette des Hohen Atlas verbunden. Auf dem Grundgebirge Afrikas bilden präkambrische (Präkambrium: älter als 570 Millionen Jahre) und kambrische Gesteine den Antiatlas, der im Jungpaläozoikum (vor ca. 300 Millionen Jahren) entstand. In dieser Erdphase stießen zwei Urkontinente, Laurussia und Gondwana, gegeneinander. In diesem zeitlichen und geologischen Kontext entstand das Gebirge des Antiatlas. Nach dem Entstehen des Hohen Atlas hauptsächlich im Eozän (begann vor rund 55 Mio. Jahren) kam es zu vulkanischen Eruptionen an den Schwächezonen zwischen beiden Gebirgen. Thermalquellen und Erdbeben zeugen davon, dass das Gebiet der Atlasgebirge noch nicht zur Ruhe gekommen ist.

Profil und Klima

Die Berggipfel des Antiatlas erreichen Höhen von 2500 bis 2700 Metern, gegenüber einer Plateauhöhe von etwa 1700 bis 1800 Metern. Der Jbel Sirwa (Jebel Siroua) südöstlich des Toubkal hat einen vulkanischem Ursprung und erreicht 3304 Meter. Das Gebirge ist besonders Richtung Süden zu der 700 Meter hoch gelegenen Ebene der Sahara stark zerklüftet. Hier liegen die Niederschlagsmengen unter 200 mm jährlich, während die klimatischen Bedingungen an den Nord- und Westhängen günstiger sind. Klimatisch muss das Gebirge schon der saharaischen Wüstenzone zugerechnet werden.

Flora

Während im Westen und Norden auf großen Flächen Thymian, Rosmarin und andere anspruchslose Pflanzen wie die Arganienbäume steppenartig den Antiatlas überziehen (gefährdet durch Überweidung), sind im Süden höchstens Dornbüsche anzutreffen. Der Übergang in die Wüste ist fließend.

Besiedlung und Wirtschaft

Traditionell wird der Anti-Atlas von den Chleuh-Berbern bewohnt. Ihr Zentrum ist die Stadt Tafraoute, die zusammen mit dem nahegelegenen Tal der Ammeln ein beliebtes Touristenziel ist. Die Muttersprache der Bevölkerung ist das Tachelhit, eine Berbersprache, die seit 2003 an marokkanischen staatlichen Schulen unterrichtet wird. Aufgrund der schwierigen Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion und die geringen Verdienstchancen stellt die Landflucht ein erhebliches Problem im Antiatlas dar. Die Analphabetenquote wird hier auf 75 Prozent geschätzt. Der Tourismus entwickelte sich während der letzten Jahrzehnte zu einem erheblichen Wirtschaftsfaktor.

Bewohnt und landwirtschaftlich genutzt werden in der Regel allein Bereiche entlang von Flüssen (Wadis), die im Sommer kein Wasser führen. Auf Hochflächen wird teilweise mit geringen Erträgen Gerste angebaut.

Sehenswürdigkeiten

Landschaftsbild

Auch ein geologisch nicht geschultes Auge erkennt ziemlich schnell die Andersartigkeit des weitgehend ariden Antiatlas gegenüber den beiden anderen Atlasketten Marokkos: Mittlerer und Hoher Atlas. Während der äußerste Westen des Antiatlas aufgrund höherer winterlicher Niederschlagsmengen durchaus als vergleichsweise fruchtbar zu bezeichnen ist (Palmenoasen), wird das Gebirge Richtung Osten immer arider und damit unfruchtbarer. Ackerbau war auch in früheren Zeiten nur mit größter Mühe und mit sehr geringen Erträgen möglich; an einigen Stellen sind noch die längst aufgegebenen Terrassenfelder und Dreschplätze erkennbar. Heutzutage sind die meisten Anbauflächen aufgegeben. Die in den letzten Jahren fertig gestellten Straßen von Tafraoute oder Taroudant nach Igherm und weiter nach Tata führen durch fast menschenleere aber vielleicht gerade deswegen unvergessliche Landschaften.

Kultur

Bedeutendste kulturelle Sehenswürdigkeiten im Antiatlas sind zweifellos die Agadire (Speicherburgen) der verschiedenen Berberstämme. Daneben sind die weitgehend aus Stampflehm erbauten, aber leider bereits stark zerstörten oder im rapiden Verfall begriffenen traditionellen Wohnhäuser (tighremt) in der Umgebung von Tafraoute (Tazka, Aday, Oumesnat) von touristischem Interesse. Einige wenige wurden in den letzten Jahren von ihren Besitzern zu kleinen, aber durchaus sehenswerten 'Museen' umgestaltet.