(90377) Sedna

(90377) Sedna, auch bekannt unter der vorläufigen Bezeichnung 2003 VB12, ist ein transneptunisches Objekt, das am 14. November 2003 von Mike Brown (California Institute of Technology), Chad Trujillo (Gemini-Observatorium) und David Rabinowitz (Yale-Universität) mit dem 1,2 m Schmidt-Teleskop am Mount Palomar Observatorium entdeckt wurde. Weitere Untersuchungen wurden mit dem Spitzer-Weltraumteleskop und dem Hubble-Weltraumteleskop durchgeführt. Der Öffentlichkeit wurde die Entdeckung am 15. März 2004 vorgestellt.

Namensursprung

Wegen seines kalten und entfernten Wesens benannten die Entdecker das Objekt nach Sedna, der Meeresgöttin der Inuit, die der Sage nach in den kalten Tiefen des Atlantischen Ozeans lebte.

Beobachtete Eigenschaften

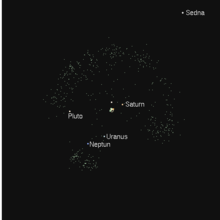

Sedna hat einen geschätzten Durchmesser von zirka 1700 km. Die derzeitige Entfernung von der Sonne beträgt rund 13 Milliarden Kilometer (zirka das 90-fache der Entfernung der Erde von der Sonne), die Oberflächentemperatur dürfte aufgrund dessen lediglich bei eisigen 30 K (-243°C) liegen. Nachträglich konnte Sedna auf mehreren älteren Aufnahmen aus den Jahren 2001 bis 2003 gefunden werden, dies führt zur Berechnung sehr genauer Bahndaten. Die Umlaufbahn von Sedna ist extrem elliptisch mit einem Aphel von fast 915 AE und einem Perihel von etwa 76 AE. Die mittlere Umlaufzeit beträgt etwa 11.040 Jahre.

Sedna hat eine stark rötliche Färbung, die jener des viel sonnennäheren Zentauren Pholus oder des Planeten Mars ähnelt. Diese Färbung ist bisher unerklärt und weicht deutlich von der meist kohligen Farbe der bisher entdeckten Transneptune ab.

Das Objekt gehört vermutlich nicht mehr zum Kuipergürtel, ist aber auch zehn mal näher als die vermutliche Entfernung der Oortschen Wolke. Auch wenn die genaue Einordnung noch unklar ist, gehört Sedna auf jeden Fall einer ganz neuen Klasse von Objekten an.

Ist Sedna ein Planet?

In den Medien wurde Sedna vielfach als der 10. Planet unseres Sonnensystems bezeichnet - eine Aussage, die jedoch von Seite der Wissenschaft keine Unterstützung findet. Astronomen sehen in Sedna wegen seiner relativ geringen Größe und der hohen Bahnexzentrizität keinen „echten“ Planeten. Die allgemeine Auffassung unter Astronomen geht eher dorthin, selbst den deutlich größeren Pluto nicht mehr als Planeten zu führen.

Die Entdeckung von immer mehr großen transneptunischen Objekten macht jedoch klar, dass die Planeteneinstufung eine Definitonssache ist: Wann ist ein Objekt als Planet zu bezeichnen? Diese Frage ist nicht eindeutig geklärt. Geht man nur von der Größe des Objektes aus, so müsste das am 29. Juli 2005 bekannt gemachte Objekt 2003 UB313 (dessen Durchmesser derzeit auf rund 3.000 km geschätzt wird) in jedem Fall als 10. Planet gelten, vorausgesetzt Pluto behält seinen Status bei. Setzt man als Maßstab eine stabile Umlaufbahn an, so unterscheiden sich Pluto und alle anderen Objekte hier erheblich von den anderen Planeten durch ihre stark exzentrische Umlaufbahn. In diesem Fall würden nur 8 Planeten anerkannt werden.

Es ist eine Grundsatzfrage, ob das Sonnensystem 8 oder 10 (und gegebenenfalls auch noch mehr) Planeten hat.

Hypothesen und Spekulationen

Als das am weitesten außen stehende Objekt des Sonnensystems, noch dazu auf einer unerwarteten Bahn, regt Sedna zu Spekulationen an – viel mehr als andere Asteroiden. Die große Entfernung zur Sonne etwa wirft Fragen nach Alternativen zu bisherigen Entstehungsmodellen auf. So liefert das derzeitige Modell zur Planetenentstehung (Zusammenballung von Planetesimalen) bereits für zuvor bekannte Objekte des Kuipergürtels aufgrund der geringen Dichte des protoplanetaren Materials eine Entstehungsdauer, die um Zehnerpotenzen länger ist (mehrere 100 Millionen Jahre) als die Lebensdauer der protoplanetaren Scheibe (weniger als 10 Millionen Jahre). Zur Erklärung dieser und anderer bislang unverstandener Fakten gibt es einige Hypothesen, doch wird man ihren Wahrscheinlichkeitsgehalt erst nach intensiven Forschungsarbeiten beurteilen können (siehe dazu zum Beispiel Ockhams Rasiermesser).

Diskussion zu Ursprung und Herkunft

Die drei Entdecker äußern die Vermutung, Sedna gehöre zu einer „Inneren Oortschen Wolke“. Diese könnte sich aus der ursprünglichen Oortschen Wolke durch eine Störung von außen gebildet haben. In Frage kommt dafür zum Beispiel eine frühere, enge Begegnung des Sonnensystems mit einem nahen Stern. Die ungewöhnlich exzentrische Bahn könnte aber auch von Störungen durch einen etwa marsgroßen Körper unseres Sonnensystems weiter außen herrühren. Dann wäre Sedna ein Einzelfall und ein nach außen gestreutes Objekt des Kuipergürtels. Wie erste Abschätzungen ergeben, müsste ein solches störendes Objekt allerdings zirka 200 AE von der Sonne entfernt kreisen. Die Existenz eines solchen Objektes wäre keine geringere Sensation als die Existenz von Sedna selbst.

Sednas hypothetischer Mond

Zunächst vermutete man, dass das von Sedna reflektierte Sonnenlicht sich periodisch alle 40 Tage ändert, woraus man auf eine gleichlange Rotationsperiode schließt. Für einen Kleinplaneten wäre dies eine außergewöhnlich langsame Rotation, was die Frage nach bremsenden Effekten erhebt. Eine der Möglichkeiten, einen schnell rotierenden Körper abzubremsen, wäre ein Mond und die von ihm verursachten Gezeitenkräfte. Das Beispiel der Venus zeigt allerdings, dass eine langsame Rotation auch ohne Mond vorkommen kann.

Am 14. April 2004 veröffentlichte die NASA neue Bilder des Hubble Weltraumteleskops auf denen laut Untersuchung kein Begleiter zu erkennen ist. Ein Mond in der erforderlichen Größe müsste erkannt worden sein, es sei denn er hätte bei der Aufnahme unmittelbar vor oder hinter Sedna gestanden. Zudem konnte man auch aus den Beobachtungen mit Hubble die Rotationsperiode Sednas nicht exakt ableiten.

Von Oktober 2004 bis Januar 2005 führte eine Gruppe des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics um Scott Gaudi eine Beobachtungskampagne durch, die die Ergebnisse von Brown et. al. nicht bestätigen konnte. Diese Gruppe ermittelte Rotationsperioden von 10 beziehungsweise 18 Stunden, die zur Erklärung keinen bremsenden Effekt eines Mondes benötigen. Durch diese Messungen können Rotationsperioden über 10 Tagen ausgeschlossen werden. Nach einer Vermutung von Gaudi könnte die ursprünglich gemessene Periode von 40 Tagen durch Hintergrundgalaxien vorgetäuscht worden sein – es sind jedoch noch weitere Beobachtungen nötig, um die genaue Rotationsperiode exakt zu bestimmen.

Mögliche Bedeutungen der roten Farbe

Die rote Farbe könnte auf Eisenverbindungen oder hohe Konzentrationen organischer Stoffe auf der Oberfläche hinweisen. Im ersten Fall böten sich Analogien zum Mars, im zweiten zu einigen Kometen an. Jedoch ist zur Entstehung von Eisenoxid nicht unbedingt eine Atmosphäre nötig. Ein Körper, der so weit außen, womöglich sogar in der Oortschen Wolke, entstanden sein soll, ließe einen hohen Eisengehalt bisher nicht erwarten. Verbindungen der organischen Chemie kommen im Universum unabhängig von Leben vor, zum Beispiel als Alkohole in Gasnebeln.

Siehe auch

Literatur

- B. Scott Gaudi, Krzysztof Z. Stanek, Joel D. Hartman, Matthew J. Holman, Brian A. McLeod: On the Rotation Period of (90377) Sedna, in The Astrophysical Journal, Vol. 629, Issue 1, pp.L49-L52 (08/2005); Preprint-Veröffentlichung auf Arxiv: http://arxiv.org/abs/astro-ph/0503673

- M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz, J. Stansberry, F. Bertoldi, C. D. Koresko: A Sedna update: source, size, spectrum, surface, spin, satellite, in American Astronomical Society, DPS meeting #36 (11/2004) [1]

Weblinks

- Planet-Like Body Discovered at Fringes of Our Solar System, NASA-Pressemitteilung (Englisch)

- Most Distant Object in Solar System Discovered, Spitzer Space Telescope-Pressemitteilung (Englisch)

- Offizielle Bekanntgabe der Entdeckung - MPEC 2004-E45, IAU-MPEC-Veröffentlichung der Beobachtungsdaten (Englisch)

- Mike Brown - Sedna (2003 VB12) (Englisch)

- Sedna - 2003 VB12 (Englisch)