„Stuttgart Hauptbahnhof“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Gleise und Bahnsteige: Fehlendes Wort. |

Diwas (Diskussion | Beiträge) →Ausblick: aktualisiert |

||

| Zeile 588: | Zeile 588: | ||

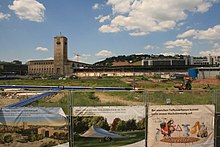

[[Datei:Stuttgart Hauptbahnhof Baustraßen-2013-09-24.jpg|mini|Baustraßen entstehen im Mittleren Schlossgarten, auf dem Gelände des geplanten Hauptbahnhofs (September 2013)]] |

[[Datei:Stuttgart Hauptbahnhof Baustraßen-2013-09-24.jpg|mini|Baustraßen entstehen im Mittleren Schlossgarten, auf dem Gelände des geplanten Hauptbahnhofs (September 2013)]] |

||

Es ist geplant, den Bau der Talquerung mit dem Hauptbahnhof in 25 Teilbauabschnitten sukzessive durchzuführen.<ref name="s21-pfa11-2010-07">Bahnprojekt Stuttgart–Ulm (Hrsg.): [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx_smediamediathek/PFA_1_1-Bautaktung.pdf ''Stuttgart 21: Bautaktung PFA 1.1'']. PDF-Datei (1,2 MB), Juni 2010.</ref> Der Rohbau des Bahnhofs soll bis Ende 2017{{Zukunft|2017|12}} entstehen (Stand: Januar 2011).<ref name="dialog21-3-3">''Was passiert wann?''. In: ''Dialog 21'', Ausgabe 3, Januar 2011 ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/download/dialog21-ausgabe-3/mediaParameter/download/Medium/ PDF-Datei], 1,3 MB, {{ZDB-ID|2569219-7}}), S. 3.</ref> |

Es ist geplant, den Bau der Talquerung mit dem Hauptbahnhof in 25 Teilbauabschnitten sukzessive durchzuführen.<ref name="s21-pfa11-2010-07">Bahnprojekt Stuttgart–Ulm (Hrsg.): [http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/uploads/tx_smediamediathek/PFA_1_1-Bautaktung.pdf ''Stuttgart 21: Bautaktung PFA 1.1'']. PDF-Datei (1,2 MB), Juni 2010.</ref> Der Rohbau des Bahnhofs soll bis Ende 2017{{Zukunft|2017|12}} entstehen (Stand: Januar 2011).<ref name="dialog21-3-3">''Was passiert wann?''. In: ''Dialog 21'', Ausgabe 3, Januar 2011 ([http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/mediathek/detail/download/dialog21-ausgabe-3/mediaParameter/download/Medium/ PDF-Datei], 1,3 MB, {{ZDB-ID|2569219-7}}), S. 3.</ref> Die Ende 2014 mit vorbereitenden Maßnahmen begonnene Verlegung der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie an die Südseite des zukünftigen Hauptbahnhofs wurde mit Fertigstellung 2019{{Zukunft|2019|3=20161105}} geplant.<ref name="stz-2013-08-26">{{Literatur |Autor=Christian Milankovic |Titel=Der nächste Stadtbahnumbau steht an |Sammelwerk=[[Stuttgarter Zeitung]] |Datum=2013-08-26 |Seiten=15 |Online=[http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-und-die-stadtbahn-der-naechste-stadtbahnumbau-steht-an.3dff9caf-b0df-4adf-a886-7e91109ca694.html online]}}</ref> |

||

Der Aushub wird über separate Baustraßen und ein Förderband zu einer zentralen Logistikfläche am Inneren Nordbahnhof gebracht und von dort auf Güterzügen abtransportiert. Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs ist für Dezember 2021{{Zukunft|2021|12}} geplant. |

Der Aushub wird über separate Baustraßen und ein Förderband zu einer zentralen Logistikfläche am Inneren Nordbahnhof gebracht und von dort auf Güterzügen abtransportiert. Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs ist für Dezember 2021{{Zukunft|2021|12}} geplant. |

||

Version vom 5. November 2016, 21:04 Uhr

| Stuttgart Hauptbahnhof | |

|---|---|

Stuttgart Hauptbahnhof (2004)

| |

| Daten | |

| Bauform | Kopfbahnhof |

| Bahnsteiggleise | 18 (oberirdisch: 1 bis 16; unterirdisch: 101/102) |

| Abkürzung | TS TS T (Stuttgart Hbf (tief)) |

| IBNR | 8000096 |

| Preisklasse | 1 |

| Eröffnung | 23. Oktober 1922 |

| Architektonische Daten | |

| Architekt | Paul Bonatz und Friedrich Eugen Scholer |

| Lage | |

| Stadt/Gemeinde | Stuttgart |

| Land | Baden-Württemberg |

| Staat | Deutschland |

| Koordinaten | 48° 47′ 2″ N, 9° 10′ 54″ O |

| Höhe (SO) | 247 m ü. NHN |

| Eisenbahnstrecken | |

| |

| Bahnhöfe in Baden-Württemberg | |

Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist der bedeutendste der Landeshauptstadt Stuttgart und steht mit täglich 1280 Zughalten[1] und rund 248.000[1] Reisenden und Besuchern (Stand: 2015) auf Platz acht der meistfrequentierten Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn. Der Kopfbahnhof mit 16 Bahnsteiggleisen gehört zu den 21 Bahnhöfen der höchsten Bahnhofskategorie 1 der DB Station&Service.

Neben seiner Bedeutung für den Personenfern- und Regionalverkehr in Baden-Württemberg ist er Hauptknoten der S-Bahn Stuttgart und gemeinsam mit der Haltestelle Charlottenplatz wichtigster Knotenpunkt der Stadtbahn.

Wegen des charakteristischen Uhrturms mit dem Mercedes-Stern an der Spitze besitzt der Hauptbahnhof einen hohen Wiedererkennungswert und gilt als eines der Wahrzeichen Stuttgarts.

Im Rahmen des Projekts Stuttgart 21 wird der Kopfbahnhof durch einen überdeckelten Durchgangsbahnhof in Tieflage mit unterirdischen Zulaufstrecken ersetzt. Neben dem Bahnhofsgebäude mit dem Uhrturm entsteht eine neue Bahnhofshalle; die bisherigen Bahnanlagen sollen nach erfolgter Entwidmung zurückgebaut werden.

Geschichte

Erster und zweiter Zentralbahnhof

Der Standort des Stuttgarter Hauptbahnhofs war bis 1922 an der Schlossstraße (die im betreffenden Abschnitt heute Bolzstraße heißt), nahe dem Schlossplatz. Dort wurde von Baurat Karl Etzel als erster Bahnhofsbau ein viergleisiger Kopfbahnhof zur Eröffnung der württembergischen Zentralbahn gebaut, die in zwei Ästen nach Ludwigsburg und nach Esslingen führte.

Der Bahnhof fiel in der Bebauung der damaligen Schloßstraße nicht weiter auf. Eine hölzerne Halle überspannte vier Gleise. Der erste Zug fuhr am 26. September 1846, von Cannstatt kommend, ein. Bis 1854 war die erste Phase des Bahnbaus im Königreich Württemberg mit Strecken nach Heilbronn, Bretten, Ulm und Friedrichshafen abgeschlossen (siehe auch: Geschichte der Eisenbahn in Württemberg).

Wegen des immer stärkeren Verkehrsaufkommens wurde dieser erste Bahnhof zwischen 1863 und 1868[2] durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt. Die Oberbauräte Klein, Morlok, Abel und der spätere Stadtbaurat Adolf Wolff[3] schufen diesen als achtgleisigen Bahnhof mit Prunkfassade und Bögen im Renaissance-Stil. Teile der ehemaligen Bahnhofsfassade sind heute in einen Veranstaltungs- und Kinokomplex (Metropol) integriert.

Am 28. Oktober 1908 fuhr der D 38 von Berlin nach Zürich verspätet, mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Glatteis in den Bahnhof ein. Die Lok überfuhr den Prellbock und kam erst im Bahnpostbüro zum Stehen. Dort wurde ein Mitarbeiter verletzt, die anderen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Da nur die Lokomotive, nicht die Wagen entgleisten, konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Als sich die für die Steigungen der Gäubahn erforderliche Schiebelokomotive im Bahnhof Stuttgart West hinter den Zug setzen wollte, tat sie das mit zu viel Schwung: Dessen letzter Wagen entgleiste. Vermindert um diesen letzten Wagen setzte der Zug seine Fahrt nach Zürich fort.[4]

-

Planskizze alter Bahnhof Stuttgart 1863

-

Planskizzen alter Bahnhof Stuttgart 1845 und 1868

-

Alter Stuttgarter Bahnhof um 1870. Im Vordergrund Lok-Klasse D

-

Südliche Halle alter Stuttgarter Bahnhof

-

Centralbahnhof und Postamt 1900

-

Postamt (rechts) und Bahnhof (links daneben) um 1900

-

Alter Stuttgarter Bahnhof um 1910 Stadtseite

-

Centralbahnhof 1913

-

Ehemaliger Centralbahnhof 2004

Sprickerhof’scher Durchgangsbahnhof

Bei einem stetig steigenden Verkehrsaufkommen und weiteren angebundenen Linien stieß der Bahnhof im frühen 20. Jahrhundert zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen.[2]

1905 lagen drei Entwürfe für die Neugestaltung des Bahnhofs vor:[2]

- der sogenannte Sprickerhofsche Durchgangsbahnhof,

- ein Kopfbahnhof an der Bolzstraße (damals Schloßstraße), sowie

- ein Kopfbahnhof an der Schillerstraße.

Das Konzept des Sprickerhof’schen Durchgangsbahnhofs wurde 1901 vorgestellt. Dabei sollten die Gäubahn und die Strecke aus Feuerbach in drei parallelen, je zweigleisigen, Tunneln in einem Gefälle von 1:100 von der Wolframstraße in einem Bogen von 300 Meter Radius durch den Kriegsberg zum Hauptbahnhof geführt werden. Dieser wäre von der Bahnhofstraße über die Kriegsbergstraße verlaufen, wobei die Gleisanlagen auf Höhe der Ludwigsburger Straße liegen sollten. Die Weichenstraßen sollten etwa 150 Meter in den Tunnel hinein führen. Das Empfangsgebäude sollte im Bereich des damaligen Hauptzollamtes errichtet werden. Die oberirdischen Flächen zwischen Schloßstraße und Schillerstraße wären bei diesem Projekt freigeräumt worden. Eine Kommission auswärtiger Sachverständiger sprach sich gegen das Projekt aus, das aufgrund erheblicher Bauschwierigkeiten und einer unzureichenden Bemessung der Bahnhofsanlage nicht mehr weiter verfolgt wurde.[2]

Der heutige Hauptbahnhof

Der heutige Hauptbahnhof wurde von 1914 bis 1928 500 Meter östlich des Vorgängerbaus am heutigen Arnulf-Klett-Platz gebaut.

1910 schrieben die Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen als Bauherr einen Architektenwettbewerb aus, an dem 70 Büros teilnahmen. Den ersten Preis gewann das Büro von Paul Bonatz (1877–1956) und Friedrich Eugen Scholer (1874–1949) mit seinem Entwurf „umbilicus sueviae“ (Der Nabel Schwabens).[5] Nach zahlreichen Veränderungen, beispielsweise der Verschiebung des Turmes von der Hauptfassade an den Schlossgartenflügel, wurde 1914 an der Cannstatter Straße mit dem Bau begonnen. Auch in der Bauphase kam es zu Planänderungen.[5] Wegen des Gleisverlaufes zum alten Bahnhof musste der Bau in zwei Teilen erfolgen. In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1922 wurde der erste Bauteil mit den Gleisen 9 bis 16[6] in Betrieb genommen und im Anschluss die Gleise zum alten Bahnhof abgebrochen.

Da sich der Weiterbau des neuen Bahnhofs aus finanziellen Gründen verzögerte, stellte die Stadt Stuttgart der Deutschen Reichsbahn 1925 ein Darlehen über zwei Millionen Reichsmark (entspricht inflationsbereinigt 9,1 Millionen Euro) und 1927 ein weiteres Darlehen in Höhe von 5 Millionen Reichsmark (entspricht inflationsbereinigt 21,8 Millionen Euro) zur Verfügung.[7] Der zweite Bauteil wurde 1928 vollendet, Am 15. Mai 1933 wurde die Elektrifizierung der 16 Gleise abgeschlossen.

Bei den Luftangriffen auf Stuttgart im Zweiten Weltkrieg wurde der Hauptbahnhof mehrmals schwer beschädigt, wenn auch von 1940 bis 1942 eine Scheinanlage bei Lauffen am Neckar viele Angriffe auf sich lenken konnte. Der Wiederaufbau zog sich über mehrere Jahre hin. Seit dem 20. August 1987 ist der Stuttgarter Hauptbahnhof als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung (nach § 12 DSchG) ins Denkmalbuch eingetragen.

Am 15. Juni 1993 um 9:07 Uhr überfuhr der Interregio 2193 von Karlsruhe nach Salzburg den Prellbock des Gleises 14 und kam auf dem Querbahnsteig zwei bis drei Meter vor einer Drogerie zum Stehen. 21 Fahrgäste sowie der Triebfahrzeugführer wurden verletzt, es entstand ein Schaden von 350.000 DM. Der Zug setzte seine Fahrt mit 20 Minuten Verspätung und ohne die ersten drei Wagen fort. Als Unfallursache wurde menschliches Versagen angenommen.[8][9][10]

Im Betriebsstellenverzeichnis wird der Bahnhof Hauptbahnhof als TS geführt und gehört zu den 21 Bahnhöfen der höchsten Bahnhofskategorie der DB Station&Service.

S-Bahn und Stadtbahn

Ein Mitte der 1950er Jahre vorgelegter Entwurf für eine S-Bahn sah unter dem Hauptbahnhof eine viergleisige Haltestelle mit zwei 175 Meter langen Mittelbahnsteigen vor, die in Richtung Stadtmitte zwei- und in Richtung Feuerbach/Bad Cannstatt viergleisig werden sollte.[11]

Zwischen 1971 und 1978 wurden für die S-Bahn im mittleren Neckarraum für die Verbindungsbahn eine Tunnelröhre unter dem Hauptbahnhof vorgetrieben und eine unterirdische Haltestelle gebaut. Diese besitzt zwei Gleise und einen Mittelbahnsteig. Am 1. Oktober 1978 fuhr die erste S-Bahn.

Nach einer vierjährigen Planungsphase wurden am 3. Oktober 1973 die Bauarbeiten für ein neues Zentralstellwerk der Bauart SpDrL 60 am Hauptbahnhof aufgenommen. Die Anlage wurde schrittweise in Betrieb genommen: zunächst (am 1. und 2. Oktober 1977) für den Abstellbahnhof, anschließend für Personen- und Güterbahnhof (jeweils 5. und 6. November 1977). Die Verbindungsbahn der S-Bahn (bis zur damaligen Endhaltestelle Schwabstraße) wurde zum 1. Oktober 1978 aufgeschaltet.

Insgesamt wurden 95 Hauptsignale, 93 Vorsignale, 583 Sperrsignale, 506 Weichenantriebe und 530 Gleisstromkreise sowie 169 Achszählkreise in die Anlage integriert. Das neue Stellwerk trat an die Stelle von zwölf alten Stellwerken.[12] In das Stellwerk und seine Außenanlagen wurden 68 Millionen DM investiert.[13] Heute arbeiten auf dem Stellwerk fünf bis sieben Fahrdienstleiter.[14]

Die unterirdische Stadtbahnstation „Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz)“ unter dem Arnulf-Klett-Platz vor der Bahnhofshalle wurde am 9. April 1976 dem Verkehr übergeben. Heute verkehren hier acht Stadtbahnlinien der Stuttgarter Straßenbahnen. Die letzte Straßenbahnlinie 15 wurde zum 9. Dezember 2007 ebenfalls zur Stadtbahn umgewandelt.

Die S-Bahn-Station am Hauptbahnhof wurde (Stand: 1993) von rund 120.000 Fahrgästen pro Tag genutzt. Darunter 55.000 Umsteiger zu Fern-, Regional- und Stadtverkehr, rund 15.000 Fahrgästen im Über-Eck-Verkehr Feuerbach–Bad Cannstatt und rund 50.000 Ein- und Aussteigern.[15] An der SSB-Haltestelle am Hauptbahnhof steigen täglich rund 75.000 Fahrgäste um.[16]

Bauwerk

Das Bahnhofsgebäude besteht aus Kuben, die symmetrisch und asymmetrisch verschachtelt wurden.[17][18] Charakteristisch ist die unterschiedliche Größe, Dimension und Gestaltung der Kuben.[18] Beim Bau des Bahnhofsgebäudes wurden Beton und Stahl verwendet, die Fassade wurde anschließend noch mit grob behauenen Muschelkalkquadern verkleidet, die mit Backsteinen fest vermauert wurden. Der Muschelkalk stammt aus dem Trochitenkalk des Oberen Muschelkalk aus der Umgebung von Crailsheim.[19] Im Inneren bestimmen Sandstein, Tuff und Backstein die Wände. Diese sind teils als flache Holzdecken ausgebildet und teils als Stahlbetonkonstruktionen ausgeführt. Die Sicherheitspfeiler in der Kopfbahnsteighalle sind in Sichtbeton ausgeführt.

Der Bahnhof ist auch städtebaulich in die Stadt Stuttgart eingegliedert. Der Baukörper passt sich dem abschüssigen Gelände an (vom Turm bis zum sog. Nordausgang liegen fast 5 m Höhenunterschied). Eine ursprünglich mitten auf den Bahnhof zuführende Straße verwarf Bonatz und schuf die heutige Lautenschlagerstraße, die auf die Kleine Schalterhalle zuführt.

Das Bauwerk ist sowohl durch konservative Elemente, die sich unter anderem in der Monumentalität und dem Bauschmuck zeigen, wie auch durch progressive Teile geprägt, welche sich im Kompositionsprinzip, mehrheitlich flacher Dächer und weiteren Elementen zeigen. Die Bauweise gilt als wichtiges Beispiel der Stuttgarter Schule. Mihály Kubinszky bezeichnet ihn als einen der „der bestgelungenen und bezeichnendsten Bahnhöfe seiner Zeit“,[20] Gottfried Knapp bezeichnet ihn als „wichtigsten Bahnhofsbau zwischen Historismus und Moderne“.[21] Carroll Meeks führt aus, dass die Tatsache, dass für 95 Prozent der Reisenden der Bahnhof Endpunkt ihrer Reise sei, eine dauerhafte und massive Bauform bedingte.[22] Mit zunehmendem Baufortschritt sei der Stil einfacher und härter geworden.[22] Aus heutiger Sicht wirke es wie „Nazi-Design avant la lettre“.[22] Der Schriftsteller W. G. Sebald schreibt: „… Stuttgarter Hauptbahnhof, jene von dem Baumeister Paul Bonatz, wie ich später erfuhr, vor dem Ersten Weltkrieg entworfene und bald darauf fertiggestellte Natursteinbastion, die in ihrem kantigen Brutalismus einiges schon vorwegnahm von dem, was später noch kommen sollte …“[23]

Christoph Ingenhoven, der Architekt des neuen Bahnhofs, äußerte seine Auffassung, dass am jetzigen Bau noch viel von Bonatz’ ursprünglichen Visionen, die in „Richtung Ritterburg oder Walhall“ gingen, zu finden seien.[24] Das Landgericht Stuttgart führte in seiner Entscheidung zum Abriss der Seitenflügel aus, dass nur die Kopfbahnsteighalle, der Turm, die Schalterhallen und die Säulenhalle bestimmend für die architektonische Anerkennung des Werks seien, nicht jedoch die Seitenflügel.[18]

Gleise und Bahnsteige

Da die bestehenden Gleise zum alten Bahnhof bis zur Inbetriebnahme des neuen in Betrieb waren, war im Wettbewerbsentwurf auf Anregung der Generaldirektion der Staats-Eisenbahnen eine dreigeteilte Gleishalle vorgesehen.[17] Später wurde diese Planung in niedrige Überdachungen der einzelnen Bahnsteige mit Rauchschlitzen oberhalb der Gleise geändert, die Pfeiler dieser Dächer wurden auf den Gepäckbahnsteigen platziert.[17] Aufgrund der Materialknappheit nach dem Ersten Weltkrieg wurde die geplante Bahnsteigüberdachung der Gleise 1 bis 16 nicht in Stahl sondern in Holz ausgeführt. Nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde eine neue Überdachung auf Stahlbeton-Basis errichtet. Im Zuge der Errichtung der Rampe für die S-Bahn Stuttgart waren die Gleise 1 bis 3 von 1971 bis 1974 nicht verfügbar, als Ersatz wurde am Gleis 1a ein Bahnsteig errichtet. Als Vorbereitung für das Projekt Stuttgart 21 wurden seit Mai 2010 Bahnsteige in Richtung Gleisvorfeld verlängert und das Gleis 1a im September 2010 entfernt.

Im unterirdischen S-Bahnhof (drittes Untergeschoss) halten auf zwei Gleisen (Gleise 101 und 102) die Linien S1 bis S6 und S60 der S-Bahn Stuttgart. Auf Gleis 101 halten S-Bahnen in Richtung Schwabstraße, auf Gleis 102 die S-Bahnen in Richtung Bad Cannstatt und Nordbahnhof.

Das Gleisvorfeld verbindet fünf Gleise des Regional- und Fernverkehrs (ein Gleis zur Gäubahn und je zwei Gleise Richtung Bad Cannstatt und Feuerbach) mit den Bahnhofsgleisen[25], fünf weitere Gleise verbinden den Hauptbahnhof mit der Abstellanlage am Rosensteinpark.[26] Das Gleisvorfeld ist als Sachgesamtheit nach dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz geschützt,[25] soll nach Fertigstellung von Stuttgart 21 jedoch entfernt werden.[27]

Die erforderlichen Überwerfungsbauwerke wurden nach Plänen von Karl Schaechterle in den Jahren 1908 bis 1914 errichtet.[28] Bei Eröffnung des Bahnhofs existieren zwei Befehlsstellwerke:[29] Von den Gleisen 1 bis 4 konnten vom Stellwerk 1 aus Fahrstraßen von und zu den Vorort-Gleisen nach Cannstatt gestellt werden, von den Gleisen 4 bis 7 war die Ein- und Ausfahrt aus den Vorort-Gleisen nach Feuerbach möglich.[29] Vom Stellwerk 2 aus wurden die Fahrstraßen für die Gleise des Fernverkehrs gestellt; aus den Gleisen 7 bis 12 war die Ein- und Ausfahrt zur Gäubahn sowie die Ausfahrt zu den Fernbahn-Gleisen nach Feuerbach möglich, auf den Gleisen 8 bis 13 die Einfahrt von den Fernbahngleisen aus Cannstatt.[29] Auf den Gleisen 12 bis 16 war die Einfahrt von den Fernbahngleisen aus Feuerbach und die Ausfahrt zur Fernbahn Richtung Cannstatt möglich.[29] Daneben existierten weitere Stellwerke für die Verbindung zum Abstellbahnhof (Stellwerke 3 und 5) sowie zum Güterbahnhof (Stellwerk 4).[29]

1977 wurden die Stellwerke durch ein zentrales Stellwerk südlich von Gleis 16 ersetzt.[30] Seitdem bestehen Regelzugstraßen von und zu den S-Bahn-Gleisen nach Bad Cannstatt von den Gleisen 1 bis 6 sowie dem S-Bahn-Tunnel, von und zu den S-Bahn-Gleisen nach Zuffenhausen von den Gleisen 3 bis 12 sowie dem S-Bahn-Tunnel sowie von und zur Gäubahn von den Gleisen 3 bis 12.[31] Die Einfahrt von den Fernbahn-Gleisen aus Zuffenhausen ist in die Gleise 3 bis 16 möglich, die Ausfahrt Richtung Zuffenhausen aus den Gleisen 3 bis 12.[31] Züge über die Fernbahn nach Bad Cannstatt können über die Gleise 12 bis 16 ausfahren, die Einfahrt von dort ist in die Gleise 8 bis 13 möglich.[31]

Insgesamt verfügt der Stuttgarter Hauptbahnhof über 140 Kilometer Bahngleise[32] und 385 Weichen[25] auf 82 Hektar Fläche.[32]

Die oberirdischen Bahnsteige sind durchgehend 76 cm hoch, in der Regel 8,45 m breit[33] und weisen Längen zwischen 326 m (Bahnsteig 7,[31] mit den Gleisen 13 und 14) und 470 m (Bahnsteig 8,[31] mit den Gleisen 15 und 16) auf. Der S-Bahnsteig (Gleise 101/102) ist 96 cm hoch und 210,3 m lang.[34]

Der unterirdischen S-Bahn-Haltestelle ist eine 700 Meter lange und 32 Promille steile Rampe vorgelagert, die auf einer Länge von rund 500 m die Gleis- und Bahnsteiganlagen des Kopfbahnhofs unterfährt.[35]

Bahnhofsturm

Der 56 Meter hohe Bahnhofsturm ist ein Wahrzeichen der Stadt Stuttgart[36] und bildet den Abschluss der Königstraße.[18] Er ist auf 288–290 Pfählen mit einer Länge zwischen 10 und 11 Metern gegründet.[37] Ob die Pfähle aus Stahlbeton[38] oder Eichenholz[39] bestehen, ist strittig; die Deutsche Bahn lehnt Probebohrungen ab, da laut Gutachten der Bahnhofsturm auf Stahlbetonpfählen stehe und die Frage für den Bau von Stuttgart 21 keine entscheidende Bedeutung habe.[40] Bei seiner Fertigstellung 1916 erhielt der Turm nur ein Restaurant im obersten Stockwerk und einen für König Wilhelm II. vorgesehenen Wartesaal.[36][41] 1926 wurde das von Eugen Bürkle geführte Café (mit Sitzungssaal, Teestube, Weinstube, Speisesaal und Dachrestaurant) mit dem Slogan „Schönste Bahnhofs-Restaurationsräume Deutschlands“ beworben.[42] Nachdem der Turm im Zweiten Weltkrieg wenig beschädigt worden war, wurde 1952 ein rotierender Mercedes-Stern mit 5 Metern Durchmesser auf dem Turmdach installiert, der seitdem die Silhouette des Gebäudes prägt.[36] Der Erlös floss in den Wiederaufbau des Bahnhofs. Von 1955 bis 1976 wurde der Bahnhofsturm als Hotel und zeitweise auch als Unterkunft für Bahn-Mitarbeiter genutzt.[36][43] Seit 1998 informiert das Turmforum auf vier Ebenen über das Projekt Stuttgart 21.[36] Im Konferenzraum auf Ebene 9 bietet das Standesamt Stuttgart-Mitte seit 2000 die Möglichkeit, zu heiraten.[43] Außerdem befindet sich im Turm ein Bistro und eine Aussichtsterrasse (Lift und Eintritt gratis). Am Turm befindet sich eine Uhr mit einem Zifferblatt-Durchmesser von fünfeinhalb Metern.

Kopfbahnsteighalle

Die Kopfbahnsteighalle schließt sich unmittelbar an die Querbahnsteighalle der Gleise 1 bis 16 an.[44] Gleisseitig wird die Kopfbahnsteighalle mit einer Stahlbetonwand abgeschlossen, um die Auswirkungen eines möglichen Bremsversagens zu verringern.[45] Die acht Rundbögen zum Querbahnsteig sind dreigeteilt: Nach oben werden sie jeweils durch ein Rundbogenfenster abgeschlossen, der mittlere Teil auf Höhe der Bahnsteigdächer ist massiv ausgeführt und im unteren Teil besteht in voller Breite ein Durchgang zur Querbahnsteighalle, wo sich ursprünglich die Bahnsteigsperren befanden.[25][46] Eine ähnliche Anordnung findet sich auch auf der gegenüberliegenden, der Stadt zugewandten Seite. Die ursprüngliche Deckenkonstruktion wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, das heutige Dach wurde im Jahr 1950 fertiggestellt.[47]

Zwischen der Kleinen und der Großen Schalterhalle befanden sich auf der den Gleisen abgewandten Seite ursprünglich nach Klassen getrennte Wartesäle und Gastronomie.[46] Einige der insgesamt 40 Geschäfte und Gastronomieangebote,[32] die sich heute im Bahnhof befinden, wurden nachträglich in die Kopfbahnsteighalle eingebaut, die anderen sind von der Halle aus erreichbar. Zum Arnulf-Klett-Platz hin schließt das Gebäude mit einem Arkadengang ab.[44] Am Übergang zum Bahnhofsturm nimmt ein als Blendfeld ausgeführter Bogen die Gestaltung der Bogenfelder auf, ein Balkon zur Kopfbahnsteighalle hin verleiht der Halle den Charakter eines Außenbereichs.[25]

Im Zuge des Projekts Stuttgart 21 sollen die Durchgänge, die jetzt zur Querbahnsteighalle führen, durch eine Glaskonstruktion verschlossen werden, die grundsätzliche Dreiteilung der Rundbögen bleibt aber erhalten.[25] Auf der der Stadt zugewandten Seite sollen die Wandfüllungen in der Mitte der Bogenfelder teilweise entfernt werden, um dahinter liegende Büroräume beleuchten zu können.[25] Zur künftig unterhalb der Kopfbahnsteighalle liegenden Verteilerebene sollen zwei Treppenverbindungen und drei Lichtöffnungen angelegt werden, so dass die Kopfbahnsteighalle „erreichbar und erlebbar“ bleiben werde.[25] Mit ihrer heutigen Funktion wird sie jedoch auch ihre Bedeutung teilweise verlieren.[25]

Nordausgang

Der Nordausgang verbindet die Kopfbahnsteighalle mit der Friedrichstraße (B 27); er war bis 2012 der einzige barrierefreie Zugang zum Hauptbahnhof. Ursprünglich befand sich vor dem Nordausgang ein Bahnhofsvorplatz mit einem Pavillon im Zentrum,[41] später ein Parkplatz und ein Zugang zur unterirdischen Klett-Passage. Von Sommer 2012 bis Oktober 2013[48] war der Nordausgang gesperrt und der direkte Zugang zur Klett-Passage nicht nutzbar, da an dieser Stelle das Technikgebäude für Stuttgart 21 entsteht. Der ebenfalls seit Sommer 2012 nicht mehr verfügbare Parkplatz ist seit Mitte 2014 teilweise wieder nutzbar. Ein barrierefreier Zugang war während des Rohbaus des Technikgebäudes nur über einen Umweg möglich: An der Nordwestseite wurde, rund 100 Meter neben dem ehemaligen Nordausgang, seitlich der Bahnsteige ein neuer Durchgang geschaffen, der zur Zeit noch als weiterer barrierefreier Zugang zum Bahnhof dient.

Das Bogenfeld oberhalb des Nordausgangs greift die Gestaltung der übrigen Bogenfelder der Kopfbahnsteighalle wieder auf.

Kleine Schalterhalle

Die Kleine Schalterhalle ist auf die Lautenschlagerstraße und den ebenfalls von Bonatz und Scholer entworfenen Zeppelinbau ausgerichtet.[49] Die Kleine Schalterhalle war ursprünglich für den über die Gleise 1 bis 6[50] abgewickelten Vorortverkehr bestimmt und bot außerdem Zugang zum angrenzenden Reichsbahn-Hotel (heute Intercity-Hotel).[41] Heute wird die Kleine Schalterhalle zeitweise für Veranstaltungen genutzt, ansonsten steht sie leer. Nur vor der Kleinen Schalterhalle befindet sich eine Fußgängerfurt zur Querung des Arnulf-Klett-Platzes.

Mittelausgang

Der Mittelausgang (auch Mittelhalle)[46] verbindet die Kopfbahnsteighalle mit dem Arnulf-Klett-Platz, er ist dabei hinter die Pfeiler der Arkaden zurückgesetzt.[41] Als Gegenstück zu den deutlich wahrnehmbaren Eingängen ist er von außen dadurch nicht sichtbar.[17] Oberhalb des Mittelausgangs ist ein Wappen Württembergs angebracht, das beim Abbruch des Königstors am Ende der Königstraße 1922 hierher versetzt wurde. Vom Mittelausgang aus besteht ein Zugang zur Klett-Passage; eine Möglichkeit, den Arnulf-Klett-Platz oberirdisch zu queren, besteht nicht. Im Rahmen des Projekts Stuttgart 21 soll die Treppe zur Kopfbahnsteighalle dreigeteilt und der mittlere Teil der Treppe abgerissen werden, um einen direkten Zugang zur dahinter liegenden Verteilerebene zu schaffen.[51]

Große Schalterhalle

In der Fassade des Empfangsgebäudes wirkt die Große Schalterhalle als Risalit und eigenständiger Baukörper.[17] Die Rundbogenöffnung zur Stadt hin verstärkt die Monumentalität und wirkt so auf die Wegeführung. Sie nimmt auch das Motiv eines Stadttors auf, das aufgrund der ursprünglichen Lage des Bahnhofs vor der Stadt verfolgt wurde.[17] Die Raumwirkung ergibt sich dabei nicht nur aus der Großzügigkeit der Halle, sondern auch aus der Funktionalität für Bahnreisende.[25] Das ehemalige Königstor, das seit 1809 am Anfang der Unteren Königstraße stand und die Funktion eines Stadttors tatsächlich erfüllte, wurde nach dem Bau des Hauptbahnhofs als Verkehrshindernis empfunden und 1922 abgebrochen. Paul Bonatz rettete den Wappenschild des Königstors und ließ ihn über dem Mitteleingang in der Bahnsteighalle anbringen.

Die Große Schalterhalle war zunächst für den Fernverkehr bestimmt, der über die Gleise 7 bis 16 abgewickelt wurde.[50] Die Große Schalterhalle nimmt den von der Königstraße kommenden Verkehr auf, ist jedoch nicht auf die Achse der Königstraße ausgerichtet.[41] Im Inneren hat die Große Schalterhalle Vestibülcharakter, der Weg zur Kopfbahnsteighalle führt über eine Freitreppe.[17] Die ursprüngliche Treppe wurde in den 1970er Jahren abgebrochen und durch eine neue Treppe sowie zwei Rolltreppen ersetzt.[18] Im gleichen Zeitraum wurde der Boden durchbrochen, um einen Zugang zur Klett-Passage zu schaffen.[18]

Heute befindet sich in der Großen Schalterhalle das Reisezentrum der DB und die AIRail-Check-In-Schalter, mit der Königstraße ist die Große Schalterhalle über die unterirdische Klett-Passage verbunden.

Im Zuge des Projekts Stuttgart 21 soll die dem Bahnhof zugewandte Wand der Großen Schalterhalle durchbrochen werden, um so einen direkten Zugang zur dahinter liegenden geplanten Verteilerebene zu erhalten.[25] Die geplanten Durchbrüche sollen die Proportionen der darüber liegenden Rundbögen aufnehmen.[25] Die Treppe zur Bahnsteighalle soll dabei entfernt werden, da andernfalls keine für die erwarteten Personenströme ausreichende Durchgangsbreite erreicht werden könne und durch die bei Erhalt der Treppe entstehende räumliche Trennung die Schalterhalle zwangsläufig veröden würde.[25] Der zukünftige Hauptverteilersteg ist mittig auf die Große Schalterhalle ausgerichtet, so dass sie weiterhin von den Hauptverkehrsströmen durchflossen wird.[25]

Nordflügel

Der etwa 20 m breite[52] Nordflügel bestand aus einem kubischen Trakt für die Bahnpost,[53] der bis Juli 2010 durch die Deutsche Post AG verwendet wurde und daran anschließenden Büroflächen, die zuletzt durch das Intercity-Hotel und die Bundespolizei genutzt wurden.[54] Mit einer Länge von 83 Metern[52] umschloss der Nordflügel nur einen Teil der Bahnsteiganlagen; auf der verbliebenen Länge schloss sich der Güterbahnhof an,[55] der um 1995 aufgegeben wurde.[56] Als Teil des Projekts Stuttgart 21 wurde von Ende August 2010 bis Ende September 2010 der Nordflügel abgerissen (siehe auch: Geschichte von Stuttgart 21#Rückbau).[57]

Zwischen Nordflügel und der Heilbronner Straße liegt der Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, siehe oben Nordausgang. An diesem Platz liegt der Neubau der LBBW, auf der anderen Straßenseite das verbliebene Hauptgebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion.

Schlossgartenflügel

Der Schlossgartenflügel, auch als Südflügel bezeichnet, setzte die Achse der Königstraße fort und schloss den Bahnhof zum Schlossgarten hin ab. Der Flügel selbst war 200 Meter lang[58][59] und bildete zusammen mit der Großen Schalterhalle und dem Bahnhofsturm eine 277 Meter lange Fassade[60] zum Schlossgarten. Die Fassade wurde durch den Bahnhofsturm und drei 27 Meter breite Risalite, die die Positionen des Personentunnels und der ehemaligen Post- und Expressguttunnel anzeigten, unterbrochen. Der Flügel kaschierte den Höhenunterschied zwischen dem Mittleren Schlossgarten und den Bahnanlagen, in der Dampflokzeit schützte er den Schlossgarten zudem vor Ruß und Lärm des Bahnbetriebs[61] und hatte die Funktion eines Blendbaus.[62] Das Innere des Flügels wurde für Diensträume[17] und die Expressgut-Aufgabe[31] genutzt.

Der Schlossgartenflügel wurde im Zuge des Projekts Stuttgart 21 ab Januar 2012 abgerissen.[63] Dem Architekten Christoph Ingenhoven zufolge sei ein Erhalt im Rahmen des Projekts „technisch absolut unmöglich“ gewesen,[24] da der Flügel die neue unterirdische Bahnsteighalle geschnitten hätte.[61]

Klett-Passage

Unter dem Bahnhofsvorplatz (Arnulf-Klett-Platz) queren im zweiten Untergeschoss sieben Stadtbahnlinien den tieferliegenden S-Bahnhof. Die Klett-Passage in der Ebene −1 ist die Zugangs- und Verteilerebene zur Fern- und Regionalbahn in Ebene +1, zur S-Bahn in Ebene −3, zur Stadtbahn in Ebene −2, sowie zum Arnulf-Klett-Platz in Ebene 0 und der Innenstadt. In ihr befindet sich unter anderem auch eine größere Ladenpassage.

Ein weiterer Teil des ersten Untergeschosses ist eine Tiefgarage mit 120 Stellplätzen, die als Zivilschutzanlage mit 4500 Plätzen dient.[35] Im Katastrophen-/Verteidigungsfall würde ein Teil der Tiefgarage (durch Drucktore abtrennbar) mit Betten versehen werden; die Technikräume, Küche, sanitäre Einrichtungen, Wasser- und Luftaufbereitung für den Bunker befinden sich im zweiten Untergeschoss.

Sonstiges

Das Bahnhofsgebäude trägt auf der Vorderseite ein Zitat von Georg Wilhelm Friedrich Hegel als beleuchtete Aufschrift: „… daß diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist.“ Diese Leuchtschrift ist ein Werk des Künstlers Joseph Kosuth von Anfang der 1990er Jahre.

In der Haupthalle, in der Nähe des Südausgangs, befindet sich eine DB Lounge für Reisende der ersten Klasse, bahn.comfort-Kunden sowie AIRail-Reisende First Class und Senatoren.

Verkehrsanbindung

Im Jahr 1994 wies der Hauptbahnhof Stuttgart pro Tag einen Ziel- und Quellverkehr von 49.400 Reisenden im Regionalverkehr (ohne S-Bahn) und 39.000 im Fernverkehr (ICE, IC, IR) auf.[64] 1996 wurden täglich rund 49.000 Fahrgäste im Regional- und rund 45.000 im Fernverkehr gezählt.[65] Mit rund 210.00 Reisenden pro Tag war der Bahnhof um 2005 der größte in Baden-Württemberg.[66]

Nach DB-Angaben bedienen täglich 164 Fernverkehrszüge, 426 Nahverkehrszüge (Stand 2009)[32] und 650 S-Bahnzüge (Stand 2005)[67] den Bahnhof.

Bei einer Untersuchung der Stiftung Warentest zur Pünktlichkeit des Zugverkehrs an zehn deutschen Hauptbahnhöfen im Herbst 2008 fuhren 23 Prozent der ankommenden Züge mit einer Verspätung von vier Minuten oder mehr im Hauptbahnhof Stuttgart ein. Der Hauptbahnhof Stuttgart erzielte, nach dem Hauptbahnhof Leipzig, das zweitbeste Ergebnis.[68] In einer aktuelleren Untersuchung, die Fernverkehrsankünfte zwischen Juli 2010 und Februar 2011 für 20 große deutsche Bahnhöfe verglich, kamen in Stuttgart 30 Prozent mit mindestens 6 Minuten Verspätung an.[69]

Fernverkehr

Die wichtigsten im Stuttgarter Hauptbahnhof verkehrenden Fernverkehrslinien:

| Linie | Strecke | Taktfrequenz |

|---|---|---|

| ICE 11 | Berlin – Braunschweig – Frankfurt – Mannheim – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München | 2-Stunden-Takt |

| ICE 22 | (Kiel –) Hamburg – Hannover – Frankfurt – Mannheim –Stuttgart | 2-Stunden-Takt |

| ICE 42 | (Hamburg –) Dortmund – Köln – Frankfurt Flughafen – Mannheim – Stuttgart– Ulm – Augsburg – München | 2-Stunden-Takt |

| TGV | Paris Est – Straßburg – Karlsruhe – Stuttgart (– Ulm – Augsburg – München) | Einzelne Züge |

| IC 30 | (Kiel –) Hamburg – Dortmund – Köln – Koblenz – Mannheim – Stuttgart | 2-Stunden-Takt |

| IC 32 | (Ostseebad Binz/Heringsdorf – Berlin – Hannover –) Dortmund – Köln – Koblenz – Mannheim – Stuttgart (– Ulm – Lindau – Innsbruck /– Nürtingen – Reutlingen – Tübingen)Morgens und abends ein Zug nach Tübingen | Einzelne Züge |

| IC 55 | ((Leipzig –) Magdeburg –) Hannover – Dortmund – Köln – Mainz – Mannheim – Stuttgart – Ulm – Kempten (Allgäu) – Oberstdorf | Ein Zugpaar täglich |

| IC 60 | (Straßburg –) Karlsruhe – Stuttgart– Ulm – Augsburg – München | 2-Stunden-Takt |

| IC 61 | Karlsruhe – Pforzheim – Stuttgart – Aalen – Nürnberg – Augsburg – München | 2-Stunden-Takt |

| IC 62 | Frankfurt – Darmstadt – Heidelberg – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München – Salzburg (– Klagenfurt) | 2-Stunden-Takt |

| IC 87 | (Frankfurt – Darmstadt – Heidelberg –) Stuttgart – Singen – Zürich | 2-Stunden-Takt |

| RJ | Frankfurt – Mannheim – Stuttgart – Ulm – München – Salzburg – Wien (– Budapest) | Ein Zugpaar wöchentlich |

| CNL | Pollux: Amsterdam – Arnhem – Düsseldorf – Köln – Bonn – Koblenz – Stuttgart – Ulm – Augsburg – München (– Kufstein – Innsbruck) |

ein Zugpaar |

Im Sommerfahrplan 1939 wies der Hauptbahnhof zusammen 88 Ankünfte und Abfahrten von regelmäßig verkehrenden Fernzügen pro Tag über den Hauptbahnhof auf. In der Rangfolge der meistbelastetsten Knoten im Netz der Deutschen Reichsbahn lag er damit auf Rang 18.[70] Mit zusammen 205 Ankünften und Abfahrten regelmäßig verkehrender Fernzüge pro Tag war der Hauptbahnhof im Sommerfahrplan 1989 der fünfzehntbedeutendste Knoten im Netz der Deutschen Bundesbahn.[70] Mit zusammen 284 derartigen Ankünften und Abfahrten lag er im Sommerfahrplan 1996 auf Rang sieben im Netz der Deutschen Bahn.[70] Mit 242 Ankünften und Abfahrten pro Tag lag er im Jahresfahrplan 2004 auf Rang 11.[70]

Regionalverkehr

| Strecke | Taktfrequenz | |

|---|---|---|

| IRE 1 | Stuttgart – Plochingen – Göppingen – Geislingen (Steige) – Ulm – Biberach (Riß) – Friedrichshafen Stadt – Lindau | 2-Stunden-Takt sowie morgens (7 Uhr) und abends (17 Uhr) Verstärkerzüge nach Lindau. |

| IRE 5 | Stuttgart – Vaihingen (Enz) – Mühlacker – Pforzheim – Karlsruhe | 2-Stunden-Takt sowie Verstärkerzüge Stuttgart – Vaihingen (Enz) |

| IRE 8 | Stuttgart – Reutlingen – Tübingen – Hechingen – Albstadt-Ebingen – Sigmaringen – Aulendorf | 2-Stunden-Takt (teilweise Flügelung in Tübingen nach Rottenburg oder Horb) |

| RE 1 | Stuttgart – Esslingen (Neckar) – Plochingen – Göppingen – Geislingen (Steige) – Ulm | 1-Stunden-Takt |

| RE 2 | Stuttgart – Waiblingen – Schorndorf – Schwäbisch Gmünd – Aalen | 1-Stunden-Takt (Mittag bis Abend auf 30-Minuten-Takt verdichtet) |

| RE 3 | Stuttgart – Waiblingen – Backnang – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim – Ansbach – Nürnberg | 2-Stunden-Takt (Mo–Fr zwischen Stuttgart und Schwäb. Hall auf 1-Stunden-Takt, zu HVZ auf Halbstundentakt verdichtet, Sa und So Stuttgart–Schwäbisch Hall mit Umsteigen in Backnang) |

| RE 4 | Stuttgart – Ludwigsburg – Bietigheim – Heilbronn – Bad Friedrichshall – Osterburken – Lauda – Würzburg | 1-Stunden-Takt |

| RE 5 | Stuttgart – Ludwigsburg – Bietigheim – Vaihingen (Enz) – Mühlacker – Pforzheim – Karlsruhe | 2-Stunden-Takt |

| RE 5 | Stuttgart – Ludwigsburg – Bietigheim – Vaihingen (Enz) – Mühlacker – Bretten – Bruchsal – Heidelberg | 2-Stunden-Takt |

| RE 7 | Stuttgart – Böblingen – Herrenberg – Eutingen im Gäu – Horb – Rottweil – Tuttlingen – Singen (Hohentwiel) | 2-Stunden-Takt |

| RE 7 | Stuttgart – Böblingen – Herrenberg – Eutingen im Gäu – Horb – Rottweil | 2-Stunden-Takt (wird zwischen Stuttgart und Eutingen mit der Regional-Express-Linie Stuttgart–Freudenstadt als gemeinsamer Zug geführt) |

| RE 7 | Stuttgart – Böblingen – Herrenberg – Eutingen im Gäu – Freudenstadt | 2-Stunden-Takt (wird zwischen Stuttgart und Eutingen mit der Regional-Express-Linie Stuttgart–Rottweil als gemeinsamer Zug geführt) |

| RE 8 | Stuttgart – Esslingen (Neckar) – Plochingen – Wendlingen (Neckar) – Nürtingen – Metzingen (Württ) – Reutlingen – Tübingen | 1-Stunden-Takt (In der Hauptverkehrszeit auf Halbstundentakt verdichtet) |

| RB 1 | Stuttgart – Esslingen (Neckar) – Plochingen – Göppingen – Geislingen (Steige) | 2-Stunden-Takt |

| RB 4 | (Ulm – Geislingen (Steige) – Göppingen – Plochingen –) Stuttgart – Ludwigsburg – Bietigheim – Heilbronn – Bad Friedrichshall – Mosbach-Neckarelz | 1-Stunden-Takt (zwischen Stuttgart und Heilbronn auf Halbstundentakt verdichtet) |

Im Regelfall enden/beginnen die meisten Zugläufe im Stuttgarter Hauptbahnhof. Das bedeutet, dass in Stuttgart meist umgestiegen werden muss.

Unter anderem dieser Konzentration auf den Stuttgarter Hauptbahnhof soll mit dem Projekt „Stuttgart 21“ entgegengewirkt werden: Die Regionalverkehrsverbindungen sollen dann durchgebunden werden, so dass ein Umsteigen auf wichtigen Relationen entfällt.

Unter den sieben in Stuttgart beginnenden Nahverkehrslinien wurde im Jahr 2014 die Linie nach Tübingen, mit wochentags durchschnittlich 32.100 Fahrgästen, am stärksten nachgefragt.[71]

S-Bahn

| Linie | Laufweg |

|---|---|

| Vorlage:S-Bahn Stuttgart | Kirchheim (Teck) – Wendlingen – Plochingen – Esslingen – Neckarpark – Bad Cannstatt – Hauptbahnhof (tief) – Schwabstraße – Vaihingen – Rohr – Böblingen – Herrenberg |

| Vorlage:S-Bahn Stuttgart | Schorndorf – Endersbach – Waiblingen – Bad Cannstatt – Hauptbahnhof (tief) – Schwabstraße – Vaihingen – Rohr – Flughafen/Messe – Filderstadt |

| Vorlage:S-Bahn Stuttgart | Backnang – Winnenden – Waiblingen – Bad Cannstatt – Hauptbahnhof (tief) – Schwabstraße – Vaihingen – Rohr – Flughafen/Messe |

| Vorlage:S-Bahn Stuttgart | Schwabstraße – Hauptbahnhof (tief) – Zuffenhausen – Ludwigsburg – Marbach – Backnang |

| Vorlage:S-Bahn Stuttgart | Schwabstraße – Hauptbahnhof (tief) – Zuffenhausen – Ludwigsburg – Bietigheim |

| Vorlage:S-Bahn Stuttgart | Schwabstraße – Hauptbahnhof (tief) – Zuffenhausen – Leonberg – Renningen – Weil der Stadt |

| Vorlage:S-Bahn Stuttgart | Schwabstraße – Hauptbahnhof (tief) – Zuffenhausen – Leonberg – Renningen – Magstadt – Sindelfingen – Böblingen |

Im Betriebsstellenverzeichnis wird der Bahnhof Hauptbahnhof (tief) als TS T geführt.

2010 fuhren aus Richtung Bad Cannstatt täglich rund 49.200 sowie aus Richtung Feuerbach rund 46.100 Fahrgäste pro Tag in den Hauptbahnhof ein. Aus Richtung Stadtmitte kamen rund 103.000 Reisende an.[72] Um 1993 wurde die S-Bahn-Station von rund 120.000 Fahrgästen genutzt, darunter 55.000 Umsteiger zu Fern-, Regional- und Stadtverkehr, rund 15.000 Fahrgästen im Über-Eck-Verkehr Feuerbach–Bad Cannstatt und rund 50.000 Ein- und Aussteigern.[15]

Güterverkehr

Zusätzlich zum Personenbahnhof bestand hier auch ein heute stillgelegter und bereits abgerissener Güter- und kleiner Rangierbahnhof, dessen Ablaufberg sogar mit Gleisbremsen ausgerüstet war. Der Güterbahnhof wurde bis in die 1980er Jahre genutzt.[73] Der Güterverkehr wurde vollständig nach Kornwestheim verlagert, diese Entscheidung erfolgte unabhängig vom Projekt Stuttgart 21.[25]

Stadtverkehr

Stadtbahn

Unter dem Arnulf-Klett-Platz (Bahnhofsvorplatz) befindet sich der größte und verkehrsreichste Knotenpunkt der Stadtbahn Stuttgart. Die Stadtbahnhaltestelle weist 4 Gleise im Linienbetrieb auf, die Gleise der Talquerlinie sind südlich der Gleise zum Berliner Platz. Es verkehren regulär

| Linie | Strecke |

|---|---|

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Fellbach Lutherkirche – Bad Cannstatt – Mineralbäder – Hauptbahnhof – Rotebühlplatz – Heslach – Vaihingen |

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Neugereut – Bad Cannstatt – Mineralbäder – Hauptbahnhof – Vogelsang – Botnang |

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Killesberg – Hauptbahnhof – Degerloch – Möhringen – Leinfelden |

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Gerlingen – Weilimdorf – Feuerbach – Hauptbahnhof – Degerloch – Möhringen – Fasanenhof |

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Mönchfeld – Zuffenhausen – Hauptbahnhof – Ruhbank/Fernsehturm – Heumaden – Ostfildern |

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Hedelfingen – Raitelsberg – Hauptbahnhof – Vogelsang (– Botnang) In den Schulferien und außerhalb der Hauptverkehrszeit nur zwischen Hedelfingen und Vogelsang. |

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Hallschlag – Nordbahnhof – Hauptbahnhof – Degerloch – Möhringen – Dürrlewang |

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Remseck – Münster – Wilhelma – Mineralbäder – Hauptbahnhof – Rotebühlplatz – Heslach |

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Stammheim – Zuffenhausen – Hauptbahnhof – Eugensplatz – Ruhbank/Fernsehturm (– Heumaden) In den Schulferien und außerhalb der Hauptverkehrszeit nur zwischen Stammheim und Ruhbank/Fernsehturm. |

Sowie zu Veranstaltungen im NeckarPark mit dem Stadion und auf dem Cannstatter Wasen

| Linie | Strecke |

|---|---|

| Vorlage:Stadtbahn-S-U | Charlottenplatz – Rotebühlplatz – Hauptbahnhof – Mineralbäder (– Cannstatter Wasen) – Neckarpark (Stadion) |

Stadtbus

Vor dem Hauptbahnhof auf beiden Seiten vom Arnulf-Klett-Platz halten die häufig verkehrenden SSB-Buslinien 40, 42 und 44.

Besonderheiten

IATA-Code für Stuttgart Hauptbahnhof

Der Bahnhof führt den IATA-Code ZWS, da er von der Lufthansa gemeinsam mit der Bahn und Fraport im AIRail-Konzept genutzt wird. So können Reisende in ICEs, die auch eine Flugnummer der Lufthansa führen, zum Flughafen Frankfurt reisen, statt einen Zubringerflug zu nutzen. Zu diesem Zweck gibt es im Eingangsbereich Arnulf-Klett-Platz auch einen Lufthansa Check-In-Schalter. Bis 2007 konnten Reisende ihr Gepäck hier abgeben bzw. abholen, inzwischen wird dort nur noch der Check-In durchgeführt.

Stadtteil in Stadtmitte

Hauptbahnhof ist seit 2007 auch der Name von einem von zehn Stadtteilen im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte. Dieser Stadtteil hat nur wenige Gebäude mit Wohnflächen, daher liegt die Einwohnerzahl bei 175. Vor der Umbenennung hieß er Klettplatz.

Stuttgart 21

Stuttgart 21 ist ein im Bau befindliches Verkehrs- und Städtebauprojekt zur kompletten Neuordnung des Eisenbahnknotens Stuttgart. Dabei soll der bestehende Kopfbahnhof um ca. 90° gedreht und in einen Durchgangsbahnhof mit 8 Gleisen umgebaut werden. Dazu werden die Gleiszuführungen von allen Seiten in Tunnel verlegt. Ziel ist es, die Kapazität des Bahnhofs zu erhöhen, Umsteigewege zu verkürzen und die Unterhaltskosten zu verringern.[74] Im Lauf des Diskurses um das Projekt wurden von Kritikergruppen mehrere Alternativplanungen vorgeschlagen, darunter die umfassende Modernisierung und der schrittweise Ausbau des bestehenden Bahnhofs unter dem Konzeptnamen Kopfbahnhof 21.

In der 1995 vorgelegten Machbarkeitsstudie wurden die Kosten des Tiefbahnhofs (heutiger Planfeststellungsabschnitt 1.1, ohne die durch seine neue Lage erforderlichen Zulaufgleise) auf 930 Millionen DM (476 Millionen Euro) geschätzt.[75] 2009 wurden die Kosten mit 400 Millionen Euro beziffert.[76] Laut Angaben des Generalplaners Ingenhoven lägen die kalkulierten Kosten weniger als zehn Prozent über dem ursprünglichen Kostenvoranschlag (Stand: 2013).[77] Für die weitere „Drittverwendung“ des Bonatzbaus setzt die Deutsche Bahn AG Kosten in Höhe von rund 110 Millionen Euro an, die nicht Bestandteil des Projektes Stuttgart 21 seien.[78]

Geplante Maßnahmen

Der Hauptbahnhof bildet den Planfeststellungsabschnitt 1.1 des Projekts Stuttgart 21.[79] Das Planfeststellungsverfahren wurde, als erster Abschnitt von Stuttgart 21, am 31. Oktober 2001 beantragt.[80] Der fünftägige Erörterungstermin wurde am 11. April 2003 nach mehr als mehr als 50-stündiger Debatte abgeschlossen. Es galt als größtes und kompliziertes Anhörungsverfahren in der Geschichte des Regierungspräsidiums Stuttgart.[81] Der Planfeststellungsbeschluss wurde durch das Eisenbahn-Bundesamt am 28. Januar 2005 erlassen und im Juni 2006 rechtskräftig.[82] Gegen den Beschluss hatte der BUND eine Verbandsklage erhoben.[83] Bis Mitte 2015 kam es zu vierzehn Planänderungsverfahren, darunter grundlegende Änderungen wie die Verdoppelung der Grundwasserentnahmemenge (7. Planänderung), der Einbau zusätzlicher Fluchttreppenhäuser (6. Planänderung) oder die Verkürzung und nunmehr offene Bauweise des Nesenbachdükers (14. Planänderung).[84]

Im Juli 2015 wurde eine weitere Planänderung bekannt, in deren Rahmen das Entrauchungsbauwerk Sängerstraße äußerlich unverändert bleiben, jedoch deutlich leistungsfähigere Lüftungsanlagen erhalten soll.[85]

Fußgängeranlagen

Die vier je 420 m langen Mittelbahnsteige sollen eine Breite von 10 Metern aufweisen und damit 1,60 Meter breiter als die Bahnsteige des heutigen Kopfbahnhofs sein.[86]

Der sich aus den geplanten Zugängen, Stegen, Treppen, Aufzügen und den Bahnsteigen ergebende Bewegungskomfort der Reisenden wurde in einer Personenstromanalyse untersucht. In der Spitzenstunde liegt die Verkehrsqualität überwiegend im Bereich der Qualitätsstufe C („eingeschränkte Geschwindigkeitswahl“) sowie teilweise im Bereich der Qualitätsstufe D („deutlich eingeschränkte Geschwindigkeitswahl“); außerhalb der Spitzenstunde werden die Qualitätsstufen A und B (freier bzw. nahezu freier Verkehrsfluss) erreicht.[87]

Bahnanlage

Der Bahnhof soll über acht Bahnsteiggleise verfügen, die an beiden Bahnhofsköpfen an je vier Zufahrtsgleise angebunden werden sollen:

- Im Nordwesten mit je zwei Gleisen Richtung Feuerbach und Bad Cannstatt.

- Im Südosten mit je zwei Gleisen Richtung Flughafen/Messe/Ulm und Richtung Wangen/Ober-/Untertürkheim.

Die beiden Bahnhofsköpfe sind höhenfrei mit Überwerfungsbauwerken geplant. Aus jeder der vier Einfahrrichtungen soll auf je fünf der acht Bahnsteiggleise eingefahren werden können. Die beiden mittleren Bahnsteiggleise sollen dabei wechselseitig aus allen vier Richtungen genutzt werden können. Die geplanten Einfahrgeschwindigkeiten der Fahrstraßen liegen bei 60 km/h (Außengleise), 80 km/h und 100 km/h (Mittelgleise 4 und 5). Fahrstraßenausschlüsse sollen darüber hinaus durch flexible Wahl von Durchrutschwegen bestehender Einfahrstraßen vermieden werden.[88] Die Zahl der Weichen (jeweils ohne den Betriebsbahnhof) soll gegenüber dem Kopfbahnhof von 225 auf 48 zurückgehen.[89]

Bereits im Zuge des Anfang 1995 eingeleiteten Vorprojekts war der Spurplan des geplanten Tiefbahnhofs für einen Richtungsbetrieb soweit optimiert worden, dass alle Bahnsteige der jeweiligen Richtung aus allen Zulaufgleisen erreicht werden können.[90] Der planfestgestellte Nordkopf des Bahnhofs war gegenüber dem Raumordnungsverfahren verändert worden, nachdem bei der Baugrunderkundung eine Anhydritlinse gefunden wurde. Die letzten Ausfahr- und Einfahrweichen wurden dabei um rund 150 m Richtung Hauptbahnhof verschoben. Auch der Übergang der zwei zweigleisigen zu vier eingleisigen Röhren wurde vorgezogen.[91]

Die geplante Bahnhofshalle misst 447 Meter in der Länge und 80,58 m in der Breite,[83] bei einer Höhe von 10 bis 12 Metern.[5] Das Bauwerk soll auf einer 1,60 bis 2,50 m dicken Platte gegründet werden und mit 3700 Pfählen verankert werden.[92] Die Anlage soll zwischen 6 und 8 m im Grundwasser liegen.[93] Zwischen der tiefsten Stelle der Gründung und dem Mineralwasser läge laut Angaben der Projektträger eine mehr als 35 m dicke wasserundurchlässige Schicht.[92] Die Errichtung des neuen Hauptbahnhofs sei nur in offener Bauweise möglich, um Störungen im Grundwasserhaushalt zu vermeiden.[94]

Der Planfeststellungsabschnitt beginnt im Nordwesten mit Baukilometer -0.442. An diesem Punkt, im Bereich der Jägerstraße 24, münden die in bergmännischer Bauweise erstellten Anschlusstunnel in den (in offener Bauweise erstellten) Hauptbahnhof. Die Gradiente fällt dabei zunächst von 241 m (SOK; Geländehöhe: 258 m) nach Süden hin für 404 m mit 13,1 Promille ab und geht anschließend für weitere 459 m in ein Gefälle von 15,1 Promille über, bevor im Südkopf ein Wendepunkt (km +0,345, SOK 230 m, 12 m unter Gelände) erreicht wird, ab dem die Gradiente bis zum Ende des Abschnitts mit 4,1 Promille ansteigt. Die Abschnittsgrenze liegt bei Baukilometer +0,432, im Bereich des Willy-Brandt-Platzes, am Übergang zu den in bergmännischer Bauweise vorzutreibenden Anschlusstunneln.[79]

Die mit 15,143 Promille über dem Regelwert von 2,5 Promille liegende Längsneigung der Bahnanlage ist laut Bahnangaben aufgrund mehrerer Zwangspunkte (Stadtbahntrassen, Mineralwasservorkommen) erforderlich. Durch eine Querneigung der Bahnsteige von 10 Promille zur Bahnsteigmitte hin sei dennoch eine sichere Benutzung gewährleistet.[95] Kritiker bemängeln die Überschreitung des Regelwertes um das Sechsfache und sehen erhebliche Risiken durch unbeabsichtigt in dieser Neigung in Bewegung kommende Züge.[96]

Bahnhofsgebäude

Am verbleibenden Teil des bisherigen Bahnhofsgebäudes, dem sog. Bonatz-Bau, sollen im Zuge von Stuttgart 21 verschiedene Veränderungen vorgenommen werden, die Funktion des Gebäudes soll dabei erhalten bleiben. Das Gebäude erhält dabei unter Beibehaltung der Fassaden ein neues Tragwerk sowie moderne Gebäudetechnik.[97] Die Bauarbeiten am Bonatzbau sollen 2018 beginnen und 2021 abgeschlossen sein.[97]

Im oberirdischen Teil des Gebäudes soll auf vier Ebenen ein Hotel-, Gastronomie- und Konferenzkomplex mit 150 Hotelzimmern entstehen. Die Ebenen +3 und +4 werden dazu neu erstellt, aus Denkmalschutzgründen aber von der Schillerstraße zurück gesetzt, so dass sie den Gesamteindruck des Bauwerks von dort aus nicht beeinträchtigen.[97]

Auf Höhe der heutigen Gleisanlagen und heutigen Bahnsteighalle (sogenannte Ebene +1) soll dabei der Straßburger Platz mit dem Dach des Durchgangsbahnhofs entstehen. Dieses südlich durch den Bonatzbau und nördlich durch ein neues Bahnhofsgebäude abgegrenzte Areal soll den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz mit dem Schlossgarten verbinden.[5] Durch 27 je 4,30 m hohe Lichtaugen erreicht Tageslicht die Bahnsteige.[98]

Darunter (Ebene 0) soll eine Verteilerebene mit Zugängen vom Bahnhofsturm, der Königsstraße, der Königsallee (Cannstatter Straße) und dem neuen Stadtquartier geschaffen werden. In der darunter liegenden Ebene (Ebene −1) sollen die vier Bahnsteige mit acht Bahnsteiggleisen angeordnet werden. Unterhalb der neuen Bahnsteiggleise soll ein Zugang zur tiefer liegenden, zweigleisigen S-Bahn-Station verlaufen. Unterhalb des Nordteils des Bahnhofsgebäudes sowie (unterirdisch) nördlich davon soll ein neues Parkhaus entstehen.[5] Als Ebene −2 soll die S-Bahn-Ebene einschließlich ihrer Zugänge fungieren.[99]

Der Zugang zum Bahnhofsgebäude soll, neben den bestehenden Zugängen, über vier 23 m breite und bis zu 10 m hohe Glasgitterschalen erfolgen. Insgesamt sind mehr als 35 Fahrtreppen und 15 sogenannte Panoramaaufzüge geplant.[98]

Die Bahnsteige sollen über drei Verteilerstege (0-Ebene) auf Höhe der beiden Schalterhallen sowie des Planetariums/der Staatsgalerie erschlossen werden. Jeder Bahnsteig soll durch drei Aufzüge, fünf Rolltreppen und fünf feste Treppen erschlossen werden.[5] Am Ostkopf soll eine neue Verknüpfung zur Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie entstehen.[88]

Als Hauptzugang zur Bahnsteigebene fungiert dabei der mittlere Steg (Steg B), der über die Große Schalterhalle und den neuen Zugang am Bahnhofsturm (im Süden) und am Europaviertel (im Norden) erschlossen werden soll.[100] Jeder der vier Bahnsteige wird von diesem Steg über einen Aufzug sowie auf jeder Seite von je zwei Rolltreppen und je einer Festtreppe erschlossen.[101] Kritiker bemängeln die Durchgangsbreite von 2,04 m, die zwischen der Außenkante der Treppenanlage und der Bahnsteigkante auf Höhe dieses Aufgangs verbleibt.

Der westliche Steg (Steg A) soll im Wesentlichen über den neuen Zugang am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz und der kleinen Schalterhalle erschlossen werden. Von diesem Steg wird jeder Bahnsteig über einen Aufzug sowie auf jeder Seite über je eine Fest- und eine Rolltreppe erschlossen.[101] Die Durchgangsbreite beträgt an der schmalsten Stelle 2,85 m.[101]

Der östliche Steg (Steg C) wird über den Zugang an der Staatsgalerie erschlossen, der durch einen Fußgängertunnel zu erreichen ist. Am Ausgang zur Staatsgalerie sind ein Aufzug sowie zwei Fahrtreppen und zwei Treppen geplant. Er hat keinen Zugang zu den Stegen A und B und somit auch keinen Zugang zum Bonatz-Gebäude.[100] Von der Verteilerebene wird jeder Bahnsteig über einen Aufzug sowie eine Fahr- und eine Festtreppe in westlicher Richtung angebunden. Die Durchgangsbreite zwischen Treppenanlage und Bahnsteigkante beträgt jeweils 2,86 m.[101]

Auf der gegenüberliegenden Seite des neuen Durchgangsbahnhofs soll nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 ein zusätzliches Bahnhofsgebäude gebaut werden, das als Bahnhofszugang von Norden dienen und zusätzlich Betriebsräume aufnehmen soll. Die Stadtbahnstrecke unter der Heilbronner Straße (von Mitte 2011 bis Mitte 2014[102]) sowie die Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie (ab Februar 2013[103]) sollen verändert werden. Zu den zahlreichen weiteren Baumaßnahmen zählt die Verlegung der Hauptsammler Nesenbach (ursprünglich geplante Bauzeit Ende 2011 bis Mitte 2014,[102] dann im Juni 2015 begonnen[104]) und West.[105]

Licht und Klimatisierung

Die Bahnanlage ist als Null-Energie-Bahnhof konzipiert: Die Klimatisierung soll ausschließlich durch die Nutzung von Erdwärme sowie die Kühlung durch einfahrende Züge erfolgen.[106] Die Temperatur in der Bahnsteighalle soll auch ohne künstliche Heizung zehn Grad (bei einer Außentemperatur von −20 Grad Celsius) nicht unter- bzw. 29 Grad[107] nicht überschreiten. Zur Belüftung und zur Entrauchung können die Lichtaugen geöffnet werden.[5] Versuche hätten ergeben, dass die Bahnhofshalle über die vorgesehenen Lichtaugen bis zu 14 Stunden täglich natürlich beleuchtet und in dieser Zeit ohne Kunstlicht auskommen könne. Bodeneinbauleuchten an den Bahnsteigkanten sollen den Übergang vom Bahnsteig zum Gleisbett markieren.[5] Im Mittel soll 5 Prozent des Tageslichts ins Innere gelangen, unter den Lichtaugen 10 bis 15 Prozent.[107]

Geschichte

Planung

Auf der Grundlage „betrieblicher Vorüberlegungen“ sah der in der Machbarkeitsstudie von Anfang 1995 vorgesehene Hauptbahnhof acht Bahnsteiggleise mit vier je 10 m breiten und 420 m langen Mittelbahnsteigen vor. Die im Richtungsbetrieb befahrenen Gleise sollten Überleitverbindungen in den anschließenden Tunneln erhalten. Nordwestlich sollten sich zwei je zweigleisige Anschlusstunnel anschließen, die nach einem engen Bogen in nordöstlicher Richtung, südlich des Bahnhofs Mittnachtstraße (auf Höhe der Wolframstraße), sich in einen Ast gen Feuerbach und einen gen Bad Cannstatt aufteilen sollten. Südöstlich sollte sich an Weichenhallen unmittelbar vier je eingleisige Tunnelröhren (zwei gen Ober-/Untertürkheim, zwei gen Flughafen) anschließen. Der Bonatzbau sollte bei diesem exemplarischen Entwurf erhalten bleiben, wobei im Seitenflügel an der Cannstatter Straße ein zusätzlicher Eingang geschaffen werden sollte. Die Bahnanlage sollte der Länge nach um bis zu 11 Promille geneigt werden.[108] Die Machbarkeitsstudie ging für den Abschnitt des Hauptbahnhofs mit Taldurchquerung von Kosten in Höhe von 928 Mio. DM aus (807 Mio. DM zzgl. 15 Prozent Planungskosten; Preisstand: 1993),[108] inflationsbereinigt entspricht dies 814 Millionen Euro.

Das Ende 1995 vorgelegte Synergiekonzept Stuttgart 21 sah einen achtgleisigen Durchgangsbahnhof mit drei Mittel- und zwei Außenbahnsteigen vor. Verkehrsprognosen erwarteten eine Zunahme auf 70.400 (Fernverkehr) bzw. 53.100 (Regionalverkehr) Reisende pro Tag. Der Anteil des Durchgangsverkehrs am Gesamtverkehr sollte 2010 bei rund 50 Prozent im Fern- und knapp 20 Prozent im Regionalverkehr liegen (13.000 bzw. 54.000 Reisende pro Tag).[64] Die Planung wurde später modifiziert; inzwischen sind vier Mittelbahnsteige in der Bahnhofshalle geplant.

In den Jahren 1996 und 1997 wurde ein Raumordnungsverfahren für das Projekt Stuttgart 21 durchgeführt. Dabei wurde die von der Deutschen Bahn favorisierte Lösung eines Durchgangsbahnhofs als Antragstrasse mit verschiedenen Untervarianten untersucht. Dazu zählten Varianten mit verschiedenen Bahnsteiglagen, Gleiszahlen sowie Möglichkeiten für einen weiteren Ausbau.[109]

Weitere Varianten, die vom Grundkonzept eines reinen Durchgangsbahnhofs am Standort des bestehenden Kopfbahnhofs abwichen, wurden im Raumordnungsverfahrend erwähnt, jedoch nicht gleichwertig untersucht: Die Variante Lean sah eine Weiterführung des Kopfbahnhofs vor, die Variante Kombi den Bau eines Durchgangsbahnhofs für den Fernverkehr quer zum beizubehaltenden Kopfbahnhof. Daneben wurde ein Hauptbahnhof am Rosenstein dargestellt, bei dem der Hauptbahnhof aufgegeben werden sollte. Daneben wurden Bahnhofsstandorte in Bad Cannstatt und Untertürkheim betrachtet.[109]

Am 28. Februar 1997 wurde ein europaweiter Architektenwettbewerb für die Neugestaltung des Hauptbahnhofs ausgeschrieben.[110] Der neue Bahnhof solle ein „sichtbares Zeichen zukunftsweisender Mobilität und Wahrzeichen für Stuttgart und seine Region“ sein.[5]

In einem zweistufigen Verfahren wurden von 118 Bewerbern, die zunächst ein Konzept eingereicht hatten, für eine zweite Runde 19 Teilnehmer ausgewählt. Für die zweite Runde wurden darüber hinaus acht weitere Büros mit hohem Renommee zugeladen. Eine Jury unter dem Vorsitz von Klaus Humpert kürte im Rahmen des mit 145.000 D-Mark dotierten Wettbewerbs bis Juli 1997[65] zunächst vier gleichrangige Sieger. Die vier preisgekrönten und sechs weitere Entwürfe wurden vom 11. August bis 14. September 1997 im Hauptbahnhof Stuttgart ausgestellt.[111] Alle vier Entwürfe sahen einen um 90 Grad gedrehten Hauptbahnhof mit Beleuchtung durch Tageslicht vor.[65] Am 4. November 1997 setzte sich der Entwurf des Büros Ingenhoven, Overdiek, Kahlen und Partner[110] schließlich unter 126 Einsendungen durch.[110]

Ingenhovens damaliges Konzept sah vor, für 350 Millionen DM (entspricht heute etwa 284 Millionen Euro) den Bahnhof unter die Erde zu verlegen und mit 27 je 15 m breiten Lichtschächten mit Tageslicht zu versorgen. Die Stützenkonstruktion der Bahnhofshallendecke wurde von Frei Otto entwickelt.[112] Der Entwurf war bereits im Wettbewerb mehrfach überarbeitet worden.[113] In der Endrunde standen vier Entwürfe zur Auswahl.[110]

2005 erhielt der Entwurf den MIPIM Future Project Award des Magazins Architectural Review[100] sowie einen Silbernen Preis der regionalen Holcim Awards[114] im Jahr darauf außerdem einen Goldenen Preis in der globalen Konkurrenz.[115] Im Jahr 2007 wurde der Entwurf mit dem International Architecture Award des Chicago Athenaeum ausgezeichnet.[116]

Um 2006 entfielen von geschätzten S21-Gesamtkosten von 2,8 Milliarden Euro fast 800 Millionen Euro auf den Hauptbahnhof.[117] Der Architekt, Christoph Ingenhoven, erhält 36 Millionen Euro.[118]

Ende August 2010 wurde ein veränderter Bauwerksentwurf vorgestellt.[98] Dabei wurde unter anderem die Größe der vier Zugänge reduziert sowie Wegeführung und Akustik überarbeitet.

Der mit der Schlichtung des Projekts Stuttgart 21 betraute Heiner Geißler schlug in seinem Schlichterspruch am 30. November 2010 vor, Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Brandschutz des Durchgangsbahnhofs zu verbessern. Neben Verbesserungen in den Zufahrten soll auch ein neuntes und zehntes Gleis am Hauptbahnhof geprüft werden.[119]

Am 23. April 2015 genehmigte das Eisenbahn-Bundesamt u. a. den Bau von je zwei Fluchttreppenhäusern pro Bahnsteig und Änderungen an den Gitterschalen der vier direkten Zugänge von Außen.[120]

Bau

Mit dem symbolischen Baubeginn am 2. Februar 2010 begannen Umbauarbeiten im Gleisvorfeld; diese waren für die Vorverlegung des Querbahnsteigs notwendig.[121]

Am 18. Mai 2010 wurde der Auftrag zum Abriss des Nordflügels an Wolff & Müller vergeben.[100] Die Baustelleneinrichtung begann am 30. Juli 2010 unter Polizeischutz,[122] der Abriss der Fassade des Nordflügels begann am 25. August 2010.[123]

Die Arbeiten zum Rückbau des Südflügels begannen am 13. Januar 2012 mit der Entkernung des Gebäudes.[100] Der äußere Abriss des Gebäudes begann am 30. Januar und sollte im März 2012 abgeschlossen sein.[63][124] Nachdem am 19. März eine Stütze des Bahnsteigdachs beschädigt wurde, ruhten die Arbeiten für etwa drei Wochen.[125][126] Nach weiteren Beschädigungen infolge orkanartiger Böen am 1. Juli 2012 wurde der Bahnsteig 15/16 erneut gesperrt und mit dem Ausbau der Glasscheiben auf allen Bahnsteigdächern begonnen.[127]

Die rund 110 m breite Baugrube soll ab April 2014[128] von zwei je zehn Meter breiten Stegen überbrückt werden;[129] zusätzlich bestehen von beiden Seiten direkte Zugänge zum Querbahnsteig. Auf Nordseite ist seit 21. Oktober 2013[48] der Zugang vom Europaviertel möglich und auf der Südseite seit 24. Januar 2014[130] der Zugang über Fußgängerstege vom Mittleren Schlossgarten aus. Beide Zugänge sind barrierefrei ausgeführt.[48]

Die hierfür notwendige Vorverlegung des Querbahnsteigs wurde mehrfach verschoben. Nach dem Planungsstand von März 2012 sollte der Querbahnsteig zwischen Juli und Dezember 2012 sukzessive vorverlegt werden.[131] Ende Juni 2012 waren etwas mehr als 50 der 61 vorgesehenen Bauzustände im Gleisvorfeld abgeschlossen. Die Bahnsteiggleise 1 und 2 wurden wieder angeschlossen, ohne die geplanten Bauvorleistungen des in diesem Bereich geplanten neuen S-Bahn-Tunnels zu realisieren.[127] Der Bau des neuen Querbahnsteigs erfolgte von Ende Mai 2013 bis 22. Oktober 2013 in 13 Bauphasen. Dazu wurden jeweils zwei Bahnsteiggleise gesperrt. Zur Entlastung des Hauptbahnhofs strich die Deutsche Bahn einzelne Zugverbindungen in diesem Zeitraum.[132] Die Vorarbeiten und die Inbetriebnahme des um 120 m verlegten Querbahnsteigs sollten laut Planfeststellung 18 Monate in Anspruch nehmen, dauerten letztendlich aber 45 Monate.[128][48]

Unter dem früheren Parkplatz am Nordausgang entstand für geplante 7,6 Millionen Euro[133] zwischen April 2012[134] und Oktober 2013 (Fertigstellung Rohbau)[48] ein zweigeschossiges, unterirdisches Technikgebäude von 1.800 Quadratmetern Grundfläche.[135]

Am 12. März 2012 wurde der Bauauftrag für den Tiefbahnhof, einschließlich der Düker West, Cannstatter Straße und Nesenbach sowie der „Zufahrtstunnel Bahnhof“ an eine Bietergemeinschaft der Unternehmen Züblin (Führung) und Strabag vergeben.[136][137] Der formale Zuschlag erfolgte am 24. März 2012.[138] Der Bau des neuen Hauptbahnhofs wurde für 323,4 Millionen Euro,[139] die als Gleitpreis vereinbart wurden, beauftragt.[136] Der Eigenanteil von Züblin beträgt dabei rund 300 Millionen Euro.[138] Das Grundwassermanagement ist nicht Teil des Leistungsumfangs.[140] Der Gesamtauftragswert wurde im Mai 2016 mit 347,4 Millionen Euro[141], im August 2016 mit 364 Millionen Euro[142].

Ende 2010 habe sich das günstigste Angebot für den Bauauftrag des Tiefbahnhofs auf etwa 360 Millionen Euro belaufen.[143] Die für zunächst für Ende 2011 geplante Auftragsvergabe hatte sich durch Preisverhandlungen verzögert.[144] Auch technische Fragen hätten zu Verzögerungen geführt.[140] Neben Verhandlungserfolgen hätten laut einem Medienbericht auch technische Optimierungen, beispielsweise eine veränderte Betonsorte, zur Einsparungen beigetragen.[145] Die Deutsche Bahn habe nach eigenen Angaben mit einem Preis von 300 Millionen Euro gerechnet.[136]

Im Juli, September und Oktober 2012[146] entgleisten Züge auf der Ausfahrt Richtung Feuerbach, die im Zuge von Stuttgart 21 umgebaut worden war.[147] Nach der jüngsten Entgleisung würden die Bahnsteiggleise 8, 9 und 10 gesperrt.[148] Die Deutsche Bahn begründete die Entgleisungen im Januar 2013 mit „Fehlfunktionen bei Wagenpuffern“.[132] Eine von der DB entwickelte kurzfristige technische Lösung wurde vom Eisenbahn-Bundesamt abgelehnt (Stand: Dezember 2012).[149] Die Sperrung führt ferner zu weitreichenden Verspätungen von S-Bahnen und Regionalzügen.[150] Am 22. Januar 2013 wurde das Gleis 10 unter Auflagen wieder freigegeben. Neben Triebzügen dürfen nur gezogene Züge ausfahren. Eine uneingeschränkte Freigabe sei laut EBA-Angaben aufgrund der vorgelegten Unterlagen nicht möglich.[132] Ein Ende dieser Einschränkungen sei laut Angaben der Deutschen Bahn nicht absehbar (Stand: Dezember 2014).[151]

Im März 2012 war der Beginn der Tiefbauarbeiten für Anfang 2013 geplant.[134] Die Tiefbauarbeiten für den Trog des Hauptbahnhofs begannen am 5. August 2014 an der Baugrube 16 im Mittleren Schlossgarten.[152] Ein Mitte 2013 vorgestellter Zeitplan für die Aushubarbeiten im Mittleren Schlossgarten galt Mitte 2014 als überholt. Von 14 bis dahin vorgesehenen Bauschritten waren 7 realisiert, die Arbeiten etwa fünf Monate im Rückstand.[153]

Ein bereits erteilter Statiknachweis für den Hauptbahnhof gilt seit 2014 aufgrund veränderter rechtlicher Anforderungen nicht mehr; eine Erneuerung steht aus.[154] Die Tiefbauarbeiten des Bahnhofs waren Anfang März 2015 gestoppt, da eine Genehmigung des Eisenbahn-Bundesamtes für den Bau zusätzlicher Fluchttreppenhäuser fehlte. Gegenüber frühen Annahmen waren die Arbeiten damit acht Monate im Verzug.[155]

Am 26. Januar 2016, ein Jahr nach dem im Zeitplan vom August 2014 vorgesehenen Termin, wurde mit dem Guss der Bodenplatte in der ersten Baugrube des Hauptbahnhofs begonnen, zunächst mit der Grundplatte am so genannten Medienkanal.[156]

Grundwassermanagement

Für die Erstellung der Baugruben ist eine Grundwasserabsenkung um rund 7 m durch Abpumpen vorgesehen. Der dabei entstehende Absenktrichter reicht üblicherweise mehrere hundert Meter weit. Um die störenden Einflüsse zu mindern, ist eine Wiedereinleitung (Infiltration über Schluckbrunnen) in der Nachbarschaft der Baugruben vorgesehen. Das Grundwasser muss vor dieser Einleitung aufbereitet werden, um mögliche Schadstoffbelastungen zu senken.[157]

Für dieses sogenannte Grundwassermanagement sollten ursprünglich rund drei Millionen m³ Grundwasser gefördert und bewältigt werden. Nach einer Planänderung Anfang 2011 hat sich diese Menge auf 6,8 Millionen m³ verdoppelt, so dass eine genehmigungsrechtliche Anpassung erforderlich wurde, über deren Umfang und Auswirkungen unterschiedliche Einschätzungen bestanden[158].[159]

Vorübergehende Förderspitzen sollen mit zusätzlichen Anlagen ausgeglichen werden.[131]

Das Grundwassermanagement sollte im Januar 2013 die Arbeit aufnehmen.[131] Am 25. Juni 2012 wurde bekannt, dass für die von der Deutschen Bahn im April 2011 auf 6,8 Millionen Kubikmeter verdoppelte Entnahmemengen ein Erörterungstermin erforderlich sei, womit die Bauarbeiten erst später (nach Medienberichten 2014) beginnen könnten. Die Deutsche Bahn plane nach eigenen Angaben, im Frühjahr 2013 zunächst Baugruben mit weniger Grundwasser zu öffnen und damit den Planfeststellungsbeschluss (der geringere Entnahmemengen vorsieht) einzuhalten.[160] Laut einem Medienbericht gingen das Eisenbahn-Bundesamt und das Regierungspräsidium Stuttgart jedoch davon aus, dass die Baumaßnahmen nicht vor 2014 beginnen könnten.[161] Das Eisenbahn-Bundesamt genehmigte die erhöhte Grundwasserentnahme am 22. September 2014.[162]

Ausblick

Es ist geplant, den Bau der Talquerung mit dem Hauptbahnhof in 25 Teilbauabschnitten sukzessive durchzuführen.[163] Der Rohbau des Bahnhofs soll bis Ende 2017[veraltet] entstehen (Stand: Januar 2011).[102] Die Ende 2014 mit vorbereitenden Maßnahmen begonnene Verlegung der Stadtbahn-Haltestelle Staatsgalerie an die Südseite des zukünftigen Hauptbahnhofs wurde mit Fertigstellung 2019[veraltet] geplant.[164]

Der Aushub wird über separate Baustraßen und ein Förderband zu einer zentralen Logistikfläche am Inneren Nordbahnhof gebracht und von dort auf Güterzügen abtransportiert. Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs ist für Dezember 2021[veraltet] geplant.

Eine Verkehrsprognose erwartet für das Jahr 2025 rund 207.600 Reisende im Fern- und Regionalverkehr, davon 118.800 aus Richtung Feuerbach und Bad Cannstatt und 88.800 aus dem Fildertunnel und aus Ober-/Untertürkheim.[72] Die regionale Erreichbarkeit der Verkehrszelle Stuttgart Hauptbahnhof mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bewertet nach der nach Verkehrsnachfrage gewichteten durchschnittlichen Reisezeit, soll sich laut einer Verkehrsprognose von 32 Minuten (2010) auf 31 Minuten (2025) verbessern.[165]

Bahnbetrieb

Der optimale Leistungsbereich des Durchgangsbahnhofs liege laut einer Simulation im Auftrag der Projektträger bei 42 bis 51 Zügen pro Stunde, bei einem ausgebauten Kopfbahnhof (Konzept Kopfbahnhof 21) dagegen bei 28 bis 38 Zügen je Stunde. Die maximale Leistungsfähigkeit liege bei 72 Zügen im Durchgangsbahnhof bzw. 43 Zügen pro Stunde im Kopfbahnhof.[166] 2002 gab die Deutsche Bahn die Kapazitätssteigerung des 8-gleisigen Durchgangsbahnhofs gegenüber dem 16-gleisigen Kopfbahnhof mit 50 Prozent an; bei einem Ausbau des Zulaufs aus Feuerbach könnten sogar 125 Prozent mehr Züge zur Hauptverkehrszeit verkehren.[89]

Kritiker bezweifeln diese Angaben.[167] Die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg bestätigte ein Gutachten, nach dem der bestehende Kopfbahnhof bereits 50 Züge, mit verbesserter Signaltechnik 56 Züge, leisten könne.[168]

Angebotsplanung 2020

Die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg hat unter Berücksichtigung von Stuttgart 21 und weiteren Infrastrukturmaßnahmen ein Angebotskonzept für den Regionalverkehr 2020 erstellt. Dabei sind die folgenden Nahverkehrslinien vorgesehen[169]:

| Linie | Takt | |

|---|---|---|

| RE 1 | Schwäbisch Hall-Hessental – Waiblingen – Stuttgart-Bad Cannstatt – Stuttgart Hbf – Stuttgart Flughafen/Messe – Böblingen – Herrenberg – Singen (Hohentwiel) – Konstanz[170] | Stunden-Takt |

| RE 11 | Schwäbisch Hall-Hessental – Waiblingen – Stuttgart-Bad Cannstatt – Stuttgart Hbf – Stuttgart Flughafen/Messe – Böblingen – Herrenberg – Freudenstadt Hbf | Stunden-Takt |

| RE 1a | Stuttgart Hbf – Stuttgart-Bad Cannstatt – Waiblingen – Schwäbisch Hall-Hessental – Crailsheim – Nürnberg Hbf | 2-Stunden-Takt |

| RE 2 | Osterburken – Heilbronn Hbf – Bietigheim-Bissingen – Stuttgart Hbf – Plochingen – Tübingen Hbf | Stunden-Takt |

| RE 3 | Mannheim Hbf – Heilbronn Hbf – Bietigheim-Bissingen – Stuttgart Hbf – Plochingen – Tübingen Hbf | Stunden-Takt |

| RE 4 | Aalen – Waiblingen – Stuttgart-Bad Cannstatt – Stuttgart Hbf – Stuttgart Flughafen/Messe – Tübingen Hbf | Stunden-Takt |

| RE 5 | Würzburg Hbf – Heilbronn Hbf – Bietigheim-Bissingen – Stuttgart Hbf – Stuttgart Flughafen/Messe – Neubaustrecke – Ulm Hbf (– Friedrichshafen) | Stunden-Takt |

| IRE 6 | Karlsruhe Hbf – Pforzheim Hbf – Vaihingen (Enz) – Stuttgart Hbf – Plochingen – Ulm Hbf – Friedrichshafen – Lindau Hbf | Stunden-Takt |

| RE 7 | Karlsruhe/Heidelberg – Vaihingen (Enz) – Bietigheim-Bissingen – Stuttgart Hbf – Stuttgart Flughafen/Messe – Tübingen Hbf | Stunden-Takt |

| RE 8 | Aalen – Waiblingen – Stuttgart-Bad Cannstatt – Stuttgart Hbf – Plochingen – Ulm Hbf | Stunden-Takt |

| RB 9 | Stuttgart Hbf ( – Stuttgart-Bad Cannstatt ) – Plochingen – Ulm Hbf | Stunden-Takt |

Im Fernverkehr sind als Grundtakt die folgenden Linien geplant (Stand: März 2011):[171]

| Linie | Laufweg | Taktfrequenz |

|---|---|---|

| ICE 3/ICE 11 | Berlin – Frankfurt – Stuttgart – München | 2-Stunden-Takt |

| ICE 22 | Hamburg – Frankfurt – Stuttgart – München | 2-Stunden-Takt |

| ICE 42 | Dortmund – Frankfurt Flughafen – Stuttgart – München | 2-Stunden-Takt |

| Alleo 83 | Paris Est – Karlsruhe – Stuttgart | 2-Stunden-Takt (angenähert) |

| IC 30 | Hamburg – Dortmund – Köln – Mainz – Stuttgart | 2-Stunden-Takt |

| ICE 47 (optional) | Düsseldorf – Frankfurt Flughafen – Stuttgart – München | 2-Stunden-Takt |

| EC 60 | Straßburg – Stuttgart – München | 2-Stunden-Takt |

| IC 61 | Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg | 2-Stunden-Takt |

| EC 62 | Frankfurt – Heidelberg – Stuttgart – Salzburg | 2-Stunden-Takt |

| IC 87 | Zürich – Stuttgart optional: Zürich HB – Stuttgart Hbf – Aalen – Nürnberg Hbf − Leipzig Hbf |

2-Stunden-Takt |

Weitere Entwicklung

Die Deutsche Bahn plant, ab spätestens Ende 2028 eine IC-Linie von Bamberg nach Tübingen über Stuttgart zu führen; ab Dezember 2029 ist eine IC-Linie von Lindau nach Saarbrücken via Stuttgart vorgesehen (Stand: 2015).[172]

Ab Ende 2023 soll eine neue Intercity-Linie Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg–Leipzig über den Bahnhof geführt werden. Die Eröffnung dieser Linie war zunächst 2030 geplant und wurde später vorgezogen.[173]

Literatur

- Martin Mayer: Der neue Bahnhof in Stuttgart. In: Zentralblatt der Bauverwaltung, 43. Jahrgang, Nr. 7/8 (24. Januar 1923), S. 37–43.

- Michael Dostal, Thomas Estler: Stuttgart Hauptbahnhof – Geschichte eines Bahnhofs. GeraMond-Verlag, München 2012, ISBN 978-3-86245-141-8.

- Matthias Roser: Der Stuttgarter Hauptbahnhof – Vom Kulturdenkmal zum Abrisskandidaten? 1. Auflage. Schmetterling-Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-89657-133-5.

- Matthias Roser: Der Stuttgarter Hauptbahnhof – ein vergessenes Meisterwerk der Architektur. 1. Auflage. Silberburg-Verlag Stuttgart 1987, ISBN 3-925344-13-6.

- Kurt Seidel: 65 Jahre Stuttgarter Hauptbahnhof 1922 bis 1987. Herausgegeben von der Bundesbahndirektion Stuttgart, 1987.

- Egon Hopfenzitz, Klaus Fischer: Chronik Stuttgarter Hauptbahnhof 1846 bis 1998. Herausgegeben von der DB Station&Service AG, Stuttgart 1999.

- Werner Willhaus (Hrsg.): Verkehrsknoten Stuttgart. EK-Verlag, Freiburg 2006, ISBN 3-88255-251-4.

- Rose Hajdu, Ulrike Seeger: Hauptbahnhof Stuttgart – Ein Wahrzeichen in Bildern. Thorbecke Verlag, Ostfildern 2011, ISBN 978-3-7995-0879-7.

- Andreas M. Räntzsch: Die Einbeziehung Stuttgarts in das moderne Verkehrswesen durch den Bau der Eisenbahn. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2005, ISBN 3-8300-1958-0, insbesondere S. 473–711.

Film

- SWR: Eisenbahn-Romantik – 75 Jahre Hauptbahnhof Stuttgart (Folge 274)

Weblinks

Deutsche Bahn AG:

- Stuttgart Hbf auf bahnhof.de mit Lageplan (PDF; 0,34 MB)

- Gleise in Serviceeinrichtungen (TS). DB InfraGO (PDF; 1,950 MB), Gleisplan, DB Netz AG

Andere:

- Der Stuttgarter Hauptbahnhof – Ein Meisterwerk der Architektur auf hauptbahnhof-stuttgart.eu (Baugeschichte mit Bildern)

- Infrastruktur, Signale und zulässige Geschwindigkeiten auf der OpenRailwayMap.

- Virtueller Rundgang durch den Bahnhof (Adobe Flash)

- Umbau des Bahnknotens Stuttgart (…) „Projekt Stuttgart 21“ (…) Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes auf bahnprojekt-stuttgart-ulm.de (PDF; 2,3 MB)

Einzelnachweise

- ↑ a b DB Station&Service AG (Hrsg.): Bahnhöfe in Baden-Württemberg. Stuttgart Januar 2015, S. 7 (online).

- ↑ a b c d Hugo Kübler: Die Erweiterung des Hauptbahnhofs Stuttgart. Sonder-Abdruck aus dem Neuen Tagblatt Nr. 253, 254, 255, 256., ZDB-ID 125445-5, Stuttgart, Oktober 1905.

- ↑ Kurztexte zur Denkmalpflege, abgerufen am 11. Januar 2013.

- ↑ Hans Joachim Ritzau: Eisenbahn-Katastrophen in Deutschland. Splitter deutscher Geschichte. Bd.1: Landsberg-Pürgen 1979, S. 52f.

- ↑ a b c d e f g h i DB ProjektBau GmbH (Hrsg.): Stuttgart 21: Talquerung mit Hauptbahnhof. 14-seitige Broschüre mit Stand von September 2005.

- ↑ K 412 IV DO 10735, 1 Plan Stuttgart Hbf: Empfangsgebäude 1.Bauabschnitt Lageplan Personenbahnhof. Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Ludwigsburg, 1917, abgerufen am 10. Dezember 2010.

- ↑ Der Hauptbahnhof im Spiegel der Zeit (2). Stuttgarter Zeitung, archiviert vom am 21. März 2013; abgerufen am 3. Dezember 2010.

- ↑ Jürgen Brand: Lok bohrt sich in Bahnsteig – 21 Menschen verletzt. In: Stuttgarter Zeitung. 16. Juni 1993, S. 17.

- ↑ and: Nach dem Zugunglück: Wie viele Verletzte, welcher Schaden? In: Stuttgarter Zeitung. 17. Juni 1993, S. 20.

- ↑ and: Nach dem Zugunglück: Steuertechnik nicht verfügbar. In: Stuttgarter Zeitung. 23. Juni 1993, S. 18.

- ↑ Walter Lambert, Willi Keckeisen: Stadtbahn Stuttgart. In: Die Bundesbahn. Band 30, Nr. 21, 1956, S. 1159 ff.

- ↑ Standard Elektrik Lorenz (Hrsg.): Zentralstellwerk Stuttgart Hauptbahnhof. 40-seitige Broschüre, ca. 1978, S. 9, 12 f., 15, 38.

- ↑ Bundesbahndirektion Stuttgart (Hrsg.): Der Tunnel, Stuttgart 1985, ISBN 3-925565-01-9, S. 218.

- ↑ Michael Isenberg: Turm steht wohl auf Eisenbetonpfählen. In: Stuttgarter Nachrichten. 22. August 2013, S. 20.

- ↑ a b Dirk Valleé: Nachhaltige Leistungssteigerung im Stuttgarter S-Bahn-Netz. In: Der Nahverkehr, Heft 7/8, 1997, S. 35–41.

- ↑ Konstantin Schwarz: 43000 Fahrgäste vom Umbau betroffen. In: Stuttgarter Nachrichten. 21. Oktober 2015, S. 16 (online).

- ↑ a b c d e f g h Ulrike Seeger: Architektur der Wege – Neue Wege der Architekturinterpretation am Beispiel des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Wolkenkuckucksheim, abgerufen am 8. Dezember 2010.

- ↑ a b c d e f Urteilsgründe in Sachen Dübbers ./. Deutsche Bahn. Landgericht Stuttgart, abgerufen am 10. Dezember 2010.

- ↑ Walter Carlé: Geologische Karte 1:25000 von Baden-Württemberg, Erläuterungen zu Blatt 6826 Crailsheim. Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 1980.