„Wiener Stadtbahn“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Eintrag verlegt nach Hofpavillon Hietzing, der ist trotz seiner Relevanz hier nur ein Bauwerk von vielen und hat ja deshalb auch einen eigenen Artikel |

eigenen Verständnis-Fehler korrigiert |

||

| Zeile 91: | Zeile 91: | ||

Die Kommission war folglich nicht nur für den Stadtbahnbau zuständig, sondern fungierte auch als [[Bauherr]] für die beiden parallel realisierten – großteils von der Gemeinde Wien zu bezahlenden – Flussregulierungsprojekte. Am 27. Oktober 1892 erfolgte die ministerielle Entscheidung, womit die Trassenführung sämtlicher Linien die Genehmigung erhielt. Daraufhin beschloss die Kommission am 28. November 1892, den Stadtbahnbau mit der Vorortelinie in Heiligenstadt zu beginnen. Am 18. Dezember 1892 erhielt sie schließlich auch die offizielle Konzession für den Betrieb der Stadtbahn.<ref name="Röll" /> Die Baumaßnahmen selbst übertrug die Kommission hingegen der Staatsbahn.<ref name="Oelwein" /> |

Die Kommission war folglich nicht nur für den Stadtbahnbau zuständig, sondern fungierte auch als [[Bauherr]] für die beiden parallel realisierten – großteils von der Gemeinde Wien zu bezahlenden – Flussregulierungsprojekte. Am 27. Oktober 1892 erfolgte die ministerielle Entscheidung, womit die Trassenführung sämtlicher Linien die Genehmigung erhielt. Daraufhin beschloss die Kommission am 28. November 1892, den Stadtbahnbau mit der Vorortelinie in Heiligenstadt zu beginnen. Am 18. Dezember 1892 erhielt sie schließlich auch die offizielle Konzession für den Betrieb der Stadtbahn.<ref name="Röll" /> Die Baumaßnahmen selbst übertrug die Kommission hingegen der Staatsbahn.<ref name="Oelwein" /> |

||

==== |

==== Unterscheidung nach Haupt- und Lokalbahnen ==== |

||

[[Datei:Siegelmarke K.K. Bauleitung der Wiener Stadtbahn Vororte- und Donaustadt-Linie W0318260.jpg|mini|[[Siegelmarke]] der k.k. Bauleitung für die Vorortelinie und die – letztlich nicht realisierte – Donaustadtlinie]] |

[[Datei:Siegelmarke K.K. Bauleitung der Wiener Stadtbahn Vororte- und Donaustadt-Linie W0318260.jpg|mini|[[Siegelmarke]] der k.k. Bauleitung für die Vorortelinie und die – letztlich nicht realisierte – Donaustadtlinie]] |

||

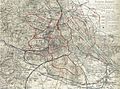

[[Datei:Stadtbahn 1892.jpg|mini|Die Stadtbahnplanung von 1892, rot die Hauptbahnen und grün die Lokalbahnen]] |

[[Datei:Stadtbahn 1892.jpg|mini|Die Stadtbahnplanung von 1892, rot die Hauptbahnen und grün die Lokalbahnen]] |

||

Das 1892 geplante Stadtbahnnetz war |

Das 1892 geplante Stadtbahnnetz war in zwei Hauptgruppen geteilt. Darunter Hauptbahnen, die den Übergang der Fahrbetriebsmittel der in Wien einmündenden Bahnen gestatten und Anschlüsse an diese erhalten sollten, sowie wesentlich günstiger zu erstellende Lokalbahnen. Letztere sollten als [[Nebenbahn]]en trassiert und von [[Privatbahn#Österreich|Privatbahnen]] betrieben werden. Für die Lokalbahnen war die Möglichkeit des Übergangs der Fahrbetriebsmittel der Hauptbahnen nur bedingt und ein Anschluss an die übrigen Bahnen überhaupt nicht vorgesehen.<ref name="Röll" /> Die Gesamtkosten wurden damals mit 73 Millionen [[Österreichischer Gulden|Österreichischen Gulden]] veranschlagt. Im Einzelnen unterschieden sich die beiden [[Streckenklasse]]n wie folgt:<ref name="Oelwein" /> |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

| Zeile 105: | Zeile 105: | ||

|} |

|} |

||

Letzteres Unterscheidungsmerkmal, das heißt die lichte Höhe der Trassen, hätte |

Letzteres Unterscheidungsmerkmal, das heißt die lichte Höhe der Trassen, hätte allerdings einen Übergang der Züge von den Hauptbahnen auf die Lokalbahnen ausgeschlossen. Im ersten Bauabschnitt – fertigzustellen bis Ende des Jahres 1897 – waren ursprünglich sechs Strecken mit einer Gesamtlänge von 47,4 Kilometern vorgesehen:<ref name="Oelwein" /> |

||

* Als Hauptbahnen: |

* Als Hauptbahnen: |

||

| Zeile 140: | Zeile 140: | ||

Das neue innerstädtische Verkehrsnetz der Hauptstadt galt als staatliches Prestigeobjekt Cisleithaniens, weshalb der Staat alle nötigen Geldmittel gewährleistete und damit eine zügige Realisierung ermöglichte. Zudem standen billige Arbeitskräfte aus der ganzen Monarchie zur Verfügung; zeitweise waren bis zu 100.000 Menschen gleichzeitig im Einsatz. Darunter befanden sich vor allem Tschechen, Slowaken, Italiener, Slowenen, Niederösterreicher und Steirer, zum kleineren Teil auch Arbeiter aus den anderen Teilen [[Österreich-Ungarn]]s und sogar aus dem Ausland, darunter aus Frankreich und aus Griechenland.<ref name="VOR" /> Aus Italien kamen beispielsweise extra [[Bergmann|Bergmänner]] für den Tunnelbau auf der Vorortelinie. Ferner arbeiteten schon damals Frauen als [[Mörtel]]mischerinnen beim Bau der Stadtbahn mit.<ref>[https://club.wien.at/magazin/stadtverbindungen-wien-bratislava/?L=0 ''Eine Geschichte von zwei Städten'' auf club.wien.at, abgerufen am 29. September 2018]</ref> |

Das neue innerstädtische Verkehrsnetz der Hauptstadt galt als staatliches Prestigeobjekt Cisleithaniens, weshalb der Staat alle nötigen Geldmittel gewährleistete und damit eine zügige Realisierung ermöglichte. Zudem standen billige Arbeitskräfte aus der ganzen Monarchie zur Verfügung; zeitweise waren bis zu 100.000 Menschen gleichzeitig im Einsatz. Darunter befanden sich vor allem Tschechen, Slowaken, Italiener, Slowenen, Niederösterreicher und Steirer, zum kleineren Teil auch Arbeiter aus den anderen Teilen [[Österreich-Ungarn]]s und sogar aus dem Ausland, darunter aus Frankreich und aus Griechenland.<ref name="VOR" /> Aus Italien kamen beispielsweise extra [[Bergmann|Bergmänner]] für den Tunnelbau auf der Vorortelinie. Ferner arbeiteten schon damals Frauen als [[Mörtel]]mischerinnen beim Bau der Stadtbahn mit.<ref>[https://club.wien.at/magazin/stadtverbindungen-wien-bratislava/?L=0 ''Eine Geschichte von zwei Städten'' auf club.wien.at, abgerufen am 29. September 2018]</ref> |

||

==== Die |

==== Die Staatsbahn übernimmt auch die Lokalbahnen, die innere Ringlinie entfällt (1894) ==== |

||

[[Datei:Dampftramway Hietzing.jpg|mini|Im Vorfeld des Stadtbahnbaus musste die Dampftramwaygesellschaft 1894 ihre Strecke verkürzen und diesen neuen Endbahnhof in Hietzing errichten, ursprünglich wollte sie selbst die neue Wientallinie bedienen]] |

[[Datei:Dampftramway Hietzing.jpg|mini|Im Vorfeld des Stadtbahnbaus musste die Dampftramwaygesellschaft 1894 ihre Strecke verkürzen und diesen neuen Endbahnhof in Hietzing errichten, ursprünglich wollte sie selbst die neue Wientallinie bedienen]] |

||

Um die Konzession der drei als Lokalbahn zu betreibenden Strecken des ersten Bauabschnitts bewarb sich ursprünglich die ''Dampftramwaygesellschaft vormals Krauss & Comp.'' Sie erhoffte sich dadurch eine Verknüpfung mit den bereits von ihr betriebenen Strecken nach Mödling im Süden und [[Stammersdorfer Lokalbahn|Stammersdorf]] im Norden, konnte aber die erforderlichen Geldmittel nicht nachweisen. Schon am 16. Januar 1894 beschlossen daher alle drei Kurien der Kommission für Verkehrsanlagen einhellig, auch die Lokalbahnlinien selbst auszuführen.<ref name="Röll" /> Daraufhin erhielt die Staatsbahn schließlich per ''allerhöchster Entscheidung vom 3. August 1894'' auch die Konzession für die Wientallinie und die Donaukanallinie übertragen.<ref name="VOR" /> |

Um die Konzession der drei als Lokalbahn zu betreibenden Strecken des ersten Bauabschnitts bewarb sich ursprünglich die ''Dampftramwaygesellschaft vormals Krauss & Comp.'' Sie erhoffte sich dadurch eine Verknüpfung mit den bereits von ihr betriebenen Strecken nach Mödling im Süden und [[Stammersdorfer Lokalbahn|Stammersdorf]] im Norden, konnte aber die erforderlichen Geldmittel nicht nachweisen. Schon am 16. Januar 1894 beschlossen daher alle drei Kurien der Kommission für Verkehrsanlagen einhellig, auch die Lokalbahnlinien selbst auszuführen.<ref name="Röll" /> Daraufhin erhielt die Staatsbahn schließlich per ''allerhöchster Entscheidung vom 3. August 1894'' auch die Konzession für die Wientallinie und die Donaukanallinie übertragen.<ref name="VOR" /> |

||

Die beiden Strecken mussten anschließend umgeplant werden |

Die beiden Strecken mussten anschließend umgeplant werden, einen Übergang der Züge von den Hauptbahnen auf die Lokalbahnen zu ermöglichen. Im Gegenzug erlitt die Dampftramwaygesellschaft durch die Umplanung einen Nachteil. Denn um das Baufeld für die Stadtbahn zu räumen, musste sie am 31. Dezember 1894 ihren – erst am 22. Dezember 1886 eröffneten – 3,221 Kilometer langen Streckenabschnitt Hietzing–Schönbrunner Linie stilllegen und zudem in Hietzing einen neuen Endbahnhof errichten.<ref>{{Wien Geschichte Wiki|Dampftramway|Dampftramway}}</ref> Des Weiteren wurde 1894 der – ursprünglich nicht im ersten Bauabschnitt vorgesehene – Abschnitt Hütteldorf-Hacking–Hietzing vorgezogen, um eine Verknüpfung der Wientallinie mit der Westbahn zu erreichen. Dadurch wiederum war der Nebenast Westbahnhof–Penzing der Gürtellinie obsolet und verschwand aus der Planung. Weil aber die Vorortelinie trotzdem einen Anschluss in Richtung Innere Stadt erhalten sollte, musste zwischen Penzing und Hütteldorf-Hacking parallel zur bestehenden Westbahn ein zweites Gleispaar für die Stadtbahn gelegt werden. Somit übernahm der Bahnhof Hütteldorf-Hacking die – eigentlich für den Bahnhof Penzing vorgesehene – Knotenfunktion im westlichen Stadtgebiet. Gleichfalls 1894 neu in die Planung aufgenommen wurde eine Verbindungskurve zwischen den Stationen Gumpendorfer Straße und Meidling-Hauptstraße. Sie sollte, trotz des entfallenen [[Gleisdreieck]]s beim Westbahnhof, direkte Zugfahrten zwischen der Gürtellinie und der Westbahn ermöglichen. |

||

Die dritte Lokalbahn des ersten Bauabschnitts, die ''innere Ringlinie'', wurde 1894 komplett verworfen. Sie sollte zwar weiterhin einer Privatbahn vorbehalten bleiben, jedoch sollte die Konzession erst erteilt werden, wenn die Strecke mit elektrischem Betrieb ausgeführt werden könne.<ref name="Röll" /> Letztlich entstand diese Verbindung, mit teilweise ähnlicher Streckenführung, erst 1966 zunächst als [[U-Straßenbahn Wien|Unterpflasterstraßenbahn]] im Zuge der sogenannten [[Zweierlinie]], die schließlich 1980 zur [[U-Bahn-Linie 2 (Wien)|U-Bahn-Linie 2]] mutierte. |

Die dritte Lokalbahn des ersten Bauabschnitts, die ''innere Ringlinie'', wurde 1894 komplett verworfen. Sie sollte zwar weiterhin einer Privatbahn vorbehalten bleiben, jedoch sollte die Konzession erst erteilt werden, wenn die Strecke mit elektrischem Betrieb ausgeführt werden könne.<ref name="Röll" /> Letztlich entstand diese Verbindung, mit teilweise ähnlicher Streckenführung, erst 1966 zunächst als [[U-Straßenbahn Wien|Unterpflasterstraßenbahn]] im Zuge der sogenannten [[Zweierlinie]], die schließlich 1980 zur [[U-Bahn-Linie 2 (Wien)|U-Bahn-Linie 2]] mutierte. |

||

| Zeile 153: | Zeile 153: | ||

[[Datei:Ehem. Stadtbahn - Teilbereich der heutigen U6 (129025) IMG 5358.jpg|mini|Als Bauvorleistung entstand auf der Gürtellinie zwischen den Stadtbahnbögen 4 und 5 der Beginn der Verlängerung in Richtung Matzleinsdorf, im Hintergrund rechts die Station Gumpendorfer Straße]] |

[[Datei:Ehem. Stadtbahn - Teilbereich der heutigen U6 (129025) IMG 5358.jpg|mini|Als Bauvorleistung entstand auf der Gürtellinie zwischen den Stadtbahnbögen 4 und 5 der Beginn der Verlängerung in Richtung Matzleinsdorf, im Hintergrund rechts die Station Gumpendorfer Straße]] |

||

Die Umplanungen der Wientallinie und der Donaukanallinie |

Die Umplanungen der Wientallinie und der Donaukanallinie verkomplizierten und verteuerten das Projekt letztlich erheblich. Aufgrund der von Otto Wagner geforderten architektonischen Qualität fielen zudem auch die Hochbauten der wichtigeren Strecken wesentlich kostspieliger aus, als vor 1894 geplant.<ref>Alfred Horn: ''75 Jahre Wiener Stadtbahn. „Zwischen 30er Bock und Silberpfeil“.'' Bohmann-Verlag, Wien 1974, ISBN 3-7002-0415-9, S. 19.</ref> Damit rückte der zweite Bauabschnitt in weite Ferne. Darüber hinaus entschied sich die Kommission am 11. Juli 1895, auch die – noch dem ersten Bauabschnitt zugeordnete – ''Donaustadtlinie'' zurückzustellen, für die bis dato bereits 264.915 Österreichische Kronen für Vorarbeiten, Projektionskosten und Grunderwerb anfielen. Damit waren auch die vier auf dieser Strecke geplanten Zwischenstationen [[Reichsbrücke|Kronprinz-Rudolfs-Brücke]], [[Imperial Continental Gas Association#Wien|Gaswerk]], Lederfabrik und Donau-Kaltbad obsolet. |

||

Eine weitere Konkretisierung der Pläne erfolgte durch das Gesetz vom 23. Mai 1896. Außerdem wurde im August 1896 eine ''k.k. Baudirection für die Wiener Stadtbahn'' als eigene Abteilung im Eisenbahnministerium ins Leben gerufen und Friedrich Bischoff von Klammstein als Baudirektor respektive Sektionschef bestellt, sie ersetzte die damals aufgelöste ''Generaldirektion der k.k. Staatsbahnen''.<ref>Manfred Wehdorn und Ute Georgeacopol-Winischhofer: ''Baudenkmäler der Technik und Industrie in Österreich. Teil 1: Wien, Niederösterreich, Burgenland.'' Böhlau, Wien 1984, S. 30.</ref> Von Klammstein unterstanden drei [[Bauleitung]]en, das heißt die Vorortelinie, die Gürtellinie und die Wientallinie bildeten jeweils ein [[Baulos]]. Die verschiedenen Bauleitungen beschäftigten zusammen etwa 70 Beamte, darunter 50 Techniker.<ref name="Centralblatt13" /> Als Referenten für Unterbau, Oberbau, Hochbau und Materialwesen dieser Baudirektion fungierten die k.k. Bauräthe Hugo Koestler, Christian Lang, Josef Zuffer und Alexander Linnemann. Die Abteilung für Grundeinlösung leitete der k.k. Hofrath Dr. Victor Edler von Pflügl.<ref name="Gemeinderat1901">''Die Wiener Stadtbahn.'' In: ''Die Wasserversorgung sowie die Anlagen der städtischen Elektricitätswerke, die Wienflussregulierung, die Hauptsammelcanäle, die Stadtbahn und die Regulierung des Donaucanales in Wien.'' Im Auftrage des Herrn Bürgermeisters Dr. Karl Lueger bearbeitet vom Stadtbauamte. Wien 1901. Im Selbstverlage des Wiener Gemeinderathes. Druck von Paul Gerin, Wien. Kapitel IV, S. 227–243.</ref> Die administrativen Geschäfte der Kommission für Verkehrsanlagen leitete anfangs der Statthaltereirat Freiherr von Hock, später der [[Statthalter]]eirat Lobmeyr. Als technischer Referent fungierte [[Ministerialrat]] Doppler.<ref name="Oelwein" /> |

Eine weitere Konkretisierung der Pläne erfolgte durch das Gesetz vom 23. Mai 1896. Außerdem wurde im August 1896 eine ''k.k. Baudirection für die Wiener Stadtbahn'' als eigene Abteilung im Eisenbahnministerium ins Leben gerufen und Friedrich Bischoff von Klammstein als Baudirektor respektive Sektionschef bestellt, sie ersetzte die damals aufgelöste ''Generaldirektion der k.k. Staatsbahnen''.<ref>Manfred Wehdorn und Ute Georgeacopol-Winischhofer: ''Baudenkmäler der Technik und Industrie in Österreich. Teil 1: Wien, Niederösterreich, Burgenland.'' Böhlau, Wien 1984, S. 30.</ref> Von Klammstein unterstanden drei [[Bauleitung]]en, das heißt die Vorortelinie, die Gürtellinie und die Wientallinie bildeten jeweils ein [[Baulos]]. Die verschiedenen Bauleitungen beschäftigten zusammen etwa 70 Beamte, darunter 50 Techniker.<ref name="Centralblatt13" /> Als Referenten für Unterbau, Oberbau, Hochbau und Materialwesen dieser Baudirektion fungierten die k.k. Bauräthe Hugo Koestler, Christian Lang, Josef Zuffer und Alexander Linnemann. Die Abteilung für Grundeinlösung leitete der k.k. Hofrath Dr. Victor Edler von Pflügl.<ref name="Gemeinderat1901">''Die Wiener Stadtbahn.'' In: ''Die Wasserversorgung sowie die Anlagen der städtischen Elektricitätswerke, die Wienflussregulierung, die Hauptsammelcanäle, die Stadtbahn und die Regulierung des Donaucanales in Wien.'' Im Auftrage des Herrn Bürgermeisters Dr. Karl Lueger bearbeitet vom Stadtbauamte. Wien 1901. Im Selbstverlage des Wiener Gemeinderathes. Druck von Paul Gerin, Wien. Kapitel IV, S. 227–243.</ref> Die administrativen Geschäfte der Kommission für Verkehrsanlagen leitete anfangs der Statthaltereirat Freiherr von Hock, später der [[Statthalter]]eirat Lobmeyr. Als technischer Referent fungierte [[Ministerialrat]] Doppler.<ref name="Oelwein" /> |

||

| Zeile 448: | Zeile 448: | ||

[[Datei:U-Bahn-Neigungsangabe.jpg|mini|Erhaltener [[Neigungszeiger]] aus Dampfstadtbahnzeiten in der Station Alser Straße]] |

[[Datei:U-Bahn-Neigungsangabe.jpg|mini|Erhaltener [[Neigungszeiger]] aus Dampfstadtbahnzeiten in der Station Alser Straße]] |

||

Fast alle für das engere Netz der Stadtbahn gebauten Strecken waren von Beginn an [[Mehrgleisigkeit|zweigleisig]], wobei der [[Gleisabstand]] in der Geraden je nach Teilstrecke 4,00 oder 3,80 Meter betrug.<ref name="SBZ5" /> Letzteres Maß betraf dabei nur |

Fast alle für das engere Netz der Stadtbahn gebauten Strecken waren von Beginn an [[Mehrgleisigkeit|zweigleisig]], wobei der [[Gleisabstand]] in der Geraden je nach Teilstrecke 4,00 oder 3,80 Meter betrug.<ref name="SBZ5" /> Letzteres Maß betraf dabei nur die als Lokalbahn konzessionierten Strecken. Da aber alle Strecken in der Höhe ein Lichtraumprofil von 4,8 Metern über Schienenoberkante aufwiesen – darunter auch die Lokalbahnen, die ja gemäß den ursprünglichen Planungen nur 4,4 Meter hoch sein sollten – unterlag das Lichtraumprofil der Stadtbahn keinerlei Einschränkungen im Vergleich zu den übrigen Hauptbahnen des Landes.<ref name="Oelwein" /> |

||

Lediglich die Vorortelinie war bei Eröffnung noch eingleisig ausgeführt, wenngleich das [[Planum]] für das zweite Gleis schon beim Bau der Strecke Berücksichtigung fand. Doch führte die für die Planer überraschende hohe Fahrgastfrequenz nach der Eröffnung dazu, dass sehr bald mehr Züge geführt werden mussten als der eingleisige Betrieb – mit Ausweichmöglichkeiten für Güterzüge mit einer Länge von bis zu 70 Achsen – ohne Probleme zuließ. Schon zum 27. Juni 1899 wurde daher zwischen Penzing und Heiligenstadt das zweite Gleis ergänzt.<ref name="VOR" /> Ferner waren fast alle Streckentrennungen niveaufrei ausgeführt, das heißt unter Verwendung von [[Überwerfungsbauwerk]]en. Lediglich in zwei Fällen war dies aus räumlichen Gründen nicht möglich. So mussten an der Abzweigstelle Nußdorfer Straße die Züge in Richtung Brigittabrücke erst das aus Richtung Heiligenstadt kommende Gegengleis höhengleich kreuzen. Gleiches galt am Hauptzollamt für die von der unteren Wientallinie kommenden und in Richtung Praterstern fahrenden Züge, die im Bahnhof das Gegengleis in Richtung Meidling-Hauptstraße auf gleicher Höhe kreuzen mussten. |

Lediglich die Vorortelinie war bei Eröffnung noch eingleisig ausgeführt, wenngleich das [[Planum]] für das zweite Gleis schon beim Bau der Strecke Berücksichtigung fand. Doch führte die für die Planer überraschende hohe Fahrgastfrequenz nach der Eröffnung dazu, dass sehr bald mehr Züge geführt werden mussten als der eingleisige Betrieb – mit Ausweichmöglichkeiten für Güterzüge mit einer Länge von bis zu 70 Achsen – ohne Probleme zuließ. Schon zum 27. Juni 1899 wurde daher zwischen Penzing und Heiligenstadt das zweite Gleis ergänzt.<ref name="VOR" /> Ferner waren fast alle Streckentrennungen niveaufrei ausgeführt, das heißt unter Verwendung von [[Überwerfungsbauwerk]]en. Lediglich in zwei Fällen war dies aus räumlichen Gründen nicht möglich. So mussten an der Abzweigstelle Nußdorfer Straße die Züge in Richtung Brigittabrücke erst das aus Richtung Heiligenstadt kommende Gegengleis höhengleich kreuzen. Gleiches galt am Hauptzollamt für die von der unteren Wientallinie kommenden und in Richtung Praterstern fahrenden Züge, die im Bahnhof das Gegengleis in Richtung Meidling-Hauptstraße auf gleicher Höhe kreuzen mussten. |

||

Version vom 17. Januar 2019, 19:30 Uhr

Die Wiener Stadtbahn, zeitweise auch als Wiener Stadt- und Verbindungsbahn bezeichnet, war ein 1898 eröffnetes öffentliches Nahverkehrsmittel in der österreichischen Hauptstadt Wien und ihrer Umgebung. Ursprünglich war sie eine von den k.k. Staatsbahnen mit Dampflokomotiven betriebene und als Vollbahn klassifizierte Eisenbahn, die neben dem Personenverkehr auch dem Transport von Post, Gepäck und Gütern diente.[1] Ihr normalspuriges Netz bestand aus ursprünglich sieben Einzelstrecken, namentlich der oberen Wientallinie, der unteren Wientallinie, der Donaukanallinie, der Gürtellinie, dem Verbindungsbogen, der Verbindungsbahn und der Vorortelinie. 1925 übernahm schließlich die kommunal betriebene Wiener Elektrische Stadtbahn einen Großteil der Infrastruktur, die wiederum zwischen 1976 und 1989 in der Wiener U-Bahn aufging. Lediglich die Verbindungsbahn und die Vorortelinie blieben auch nach 1925 bei der Staatsbahn, sie sind seit 1959 beziehungsweise 1987 Teil der Wiener S-Bahn.

Die ehemaligen Stadtbahnstrecken sind somit heute durchgängig elektrifiziert und werden von den Wiener Linien (WL) beziehungsweise den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) betrieben. Im Einzelnen sind dies die Linien U4 und U6, die von der Linie S45 bediente Vorortelinie und die von den Linien S1, S2, S3, S4 und S7 bediente Verbindungsbahn, heute als Stammstrecke bezeichnet. Lediglich zwei kurze Teilstücke im Bezirk Döbling, die aber beide keine Zwischenstationen aufwiesen, sind seit den 1990er Jahren stillgelegt.

Die Stadtbahn war auch im dicht verbauten Stadtgebiet von Beginn an durchgehend als kreuzungsfreie Hauptbahn ohne Bahnübergänge und damit sehr aufwändig trassiert. Sie erhielt zahlreiche als Hochbahn ausgeführte Abschnitte auf Brücken, Viadukten und den charakteristischen gemauerten Stadtbahnbögen sowie weitere Teilstrecken in Tieflage in Einschnitten, in Galerien oder als Unterpflasterbahn direkt unter der Straßenoberfläche.

Sie zählt zu den Hauptwerken des Architekten Otto Wagner, der nicht nur den Unterbau und sämtliche Hochbauten wie Stützwände, Futtermauern, Brücken, Viadukte, Tunnelportale und Stationen einheitlich gestaltete, sondern auch alle zugehörigen Fahrkarten- und Gepäckschalter, Bodenbeläge, Geländer, Gitter, Tore, Möbel, Wasserleitungen sowie Heiz- und Beleuchtungskörper.[2] Die Infrastruktur blieb in weiten Teilen erhalten und zählt als Gesamtkunstwerk im Übergangsstil zwischen Späthistorismus und frühem Jugendstil zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sämtliche Anlagen sind heute denkmalgeschützt.

Geschichte

Vorgeschichte

Ausgangslage

Mitte des 19. Jahrhunderts führte aus jeder Himmelsrichtung je eine Eisenbahnstrecke auf Wien zu. Dies waren die 1837 eröffnete Nordbahn, die 1841 eröffnete Südbahn und die im gleichen Jahr eröffnete Ostbahn sowie die 1858 eröffnete Westbahn. 1870, 1872 und 1881 kamen noch die Franz-Josefs-Bahn, die Nordwestbahn und die Aspangbahn hinzu. Jede der sieben Strecken gehörte einer anderen Eisenbahngesellschaft und besaß in der Hauptstadt jeweils einen eigenen Bahnhof, aus räumlichen, fiskalischen und militärischen Gründen teilweise weit außerhalb der Innenstadt in seinerzeit noch unbebautem Gebiet errichtet. Sechs von ihnen waren zudem als – schwer erweiterbare – Kopfbahnhöfe ausgeführt, lediglich der zuletzt eröffnete Aspangbahnhof war schon von Beginn an ein Durchgangsbahnhof. Während die vergleichsweise wenigen Fahrgäste, die nicht die Hauptstadt als Start- oder Zielort hatten, mit der ab 1865 eingerichteten Wiener Straßenbahn zwischen den Bahnhöfen wechseln konnten, gestaltete sich dies für den Transitgüterverkehr weitaus schwieriger.

Außerdem zeichnete sich im ausgehenden 19. Jahrhundert ab, dass auch die Kopfbahnhöfe selbst – darunter vor allem der Westbahnhof und der Franz-Josefs-Bahnhof – dringend entlastet werden mussten. Sie entsprachen auf Dauer nicht mehr den komplizierten Ansprüchen des parallelen Fern- und Lokalverkehrs und hätten ohne den Bau der Stadtbahn kostspielig umgebaut werden müssen.[3]

Während die miteinander konkurrierenden Bahngesellschaften damals kein Interesse an einer zentralen urbanen Lösung hatten – der heutige Wiener Hauptbahnhof ging letztlich erst 2012 in Betrieb –, verlangte das österreichische Militär schon nach der Märzrevolution von 1848 Maßnahmen, die eine Wiederholung solcher Ereignisse verhindern sollten.[4] Zwar sorgte die Inbetriebnahme der Verbindungsbahn ab 1859, der Donauländebahn ab 1872 und der Donauuferbahn ab 1875 für eine gewisse Abhilfe, doch zeigte nicht zuletzt die verlustreiche Schlacht bei Königgrätz im Jahr 1866, dass weitere Querverbindungen zwischen den Fernbahnen fehlten. Nachdem zudem 1867 nur noch 18 Kilometer des österreichischen Eisenbahnnetzes – darunter auch die Verbindungsbahn – in staatlicher Hand waren, begann 1874 eine neuerliche Verstaatlichungswelle.[4] Die mit der Entprivatisierung verbundene Vereinheitlichung des Betriebs sowie die neuen Verknüpfungen in der Hauptstadt sollten es im Mobilmachungsfall – insbesondere im Fall eines Zweifrontenkriegs – erlauben, leichter Truppen, Waffen und Munition verschieben zu können. Aber auch der sogenannte Approvisionierungsverkehr – das heißt die Versorgung der Stadt und der Soldaten mit Lebensmitteln – spielte eine große Rolle bei der künftigen Wiener Stadtbahn.[1] Ebenso wichtig war die Möglichkeit, im Kriegsfall die großen innerstädtischen Kasernen an die Hauptbahnen anzuschließen,[5] darunter insbesondere das zwischen 1849 und 1856, gleichfalls in Folge der Märzrevolution, erbaute Arsenal.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Errichtung der Stadtbahn war die Schleifung des Linienwalls, einer Befestigungsanlage um die Wiener Vorstädte. Sie war Mitte des 19. Jahrhunderts militärisch obsolet geworden, was zunächst ab 1873 zur Anlage der 75 bis 80 Meter[6] breiten Gürtelstraße führte, wobei der Innere Gürtel innerhalb des Walls und der Äußere Gürtel außerhalb des Walls verlief. Der ab 1894 erfolgte Abriss der Befestigungsanlage machte dann Platz für neue städtische Bahntrassen. Eine frühe Alternativbezeichnung für die Stadtbahn lautet deshalb Gürteleisenbahn oder kurz Gürtelbahn.

Schon früh kristallisierte sich außerdem heraus, dass es aus Synergiegründen sinnvoll wäre, den Stadtbahnbau mit zwei weiteren städtischen Großprojekten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verknüpfen. Dies war zum einen die Wienflussregulierung samt partieller Einwölbung und zum anderen der weitere Ausbau des Donaukanals. Beide Maßnahmen dienten vor allem dem Hochwasserschutz, wobei am Donaukanal in der Freudenau außerdem ein, gleichfalls überflutungssicherer, Handels- und Winterhafen entstand. Zusätzlich erhielt parallel zum Stadtbahnbau auch der Donaukanal im Zuge der fortschreitenden Wiener Kanalisierung zwei Sammelkanäle, den Linken Hauptsammelkanal und den Rechten Hauptsammelkanal. Die durch die Begradigung der beiden Flüsse gewonnene Fläche konnte somit für die Stadtbahntrassen verwendet werden, der teure Ankauf von Privatgrundstücken sowie der Abriss bestehender Gebäude entfiel.[7]

Frühe Projekte anlässlich der ersten Stadterweiterung von 1850

In Wien existierten schon sehr früh einschlägige Projekte für Eisenbahnstrecken im Stadtgebiet. Das älteste stammt von 1844, als der Ingenieur Heinrich Sichrowsky nach Londoner und Pariser Vorbild eine atmosphärische Eisenbahn gemäß dem System von George Medhurst und Samuel Clegg konzipierte. Diese sollte vom Lobkowitzplatz unterhalb des Wiener Glacis weiter zum Wienfluss und bis nach Hütteldorf führen. 1849 schlug schließlich Julius Pollack vor, die damals noch im Planungsstadium befindliche Wiener Verbindungsbahn ebenfalls atmosphärisch zu betreiben.

Die nächsten Planungen folgten im Zusammenhang mit der ersten Stadterweiterung anno 1850, darunter ein 1852 von der Wiener Baugesellschaft und vom Wiener Bankverein präferiertes Projekt.[8] Den zweiten Vorschlag, der bereits bis in Details ausgearbeitet war, legte Graf Henckel von Donnersmarck 1867 vor. 1869 brachte schließlich Baurat Baron Carl von Schwarz einen dritten „Stadtbahnentwurf“ ein. Damit war für das Projekt ein Name fixiert, der bald in den allgemeinen Sprachgebrauch überging.[4] Darüber hinaus war der Begriff „Stadtbahn“ spätestens 1872 auch in Berlin geläufig.[9] Außerhalb der beiden Hauptstädte etablierte sich „Stadtbahn“ hingegen Ende des 19. Jahrhunderts eher als Alternativbezeichnung für eine klassische elektrische Straßenbahn. In Wien, wie auch in Berlin, sprach man daher im 19. Jahrhundert teilweise von einer Stadteisenbahn. Ein weiterer damals auch in Wien populärer Begriff war Metropolitan(eisen)bahn, abgeleitet von der 1863 in London eröffneten Metropolitan Railway, ihres Zeichens die erste U-Bahn der Welt.

Abgesehen von den finanziellen Mitteln stellten aber auch die verwickelten Kommunikations- und Eigentumsverhältnisse beim städtischen Bahnbau alle Beteiligten vor große Herausforderungen, weshalb das Projekt jahrelang nicht vorankam. Bereits von Carl Ritter von Ghega, der in den 1850er Jahren sowohl die komplizierte Semmeringbahn als auch die Wiener Verbindungsbahn parallel zueinander erbaute, ist daher der Ausspruch überliefert:

„Lieber baue ich noch zwei Semmering-Bahnen als diese Stadtbahn. [Gemeint ist die Verbindungsbahn.]“

Wettbewerb des Handelsministeriums anlässlich der Weltausstellung (1873)

In Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs ab 1871 kam die Stadtbahn erneut auf die Agenda. Allein 23 neue Planungen gingen in Folge eines vom Handelsministerium ausgelobten Wettbewerbs bis zum 1. März 1873 bei diesem ein,[10] als sich Wien anlässlich der am 1. Mai 1873 eröffneten Weltausstellung als moderne Großstadt positionieren wollte. Darunter befand sich erstmals auch ein Vorschlag für eine reine Tunnelbahn, vorgelegt von Emil Winkler. Seine Planung beruhte ferner auf der ersten systematischen Verkehrszählung in Wien. Schon damals sprach das Ministerium den Grundsatz aus, dass Niveaukreuzungen mit bestehenden Straßen nicht zugelassen werden können, so dass nur Hoch-, Tief- oder Galeriebahnen in Frage kamen.[6]

Durch die in Folge des Wiener Börsenkrachs vom Mai 1873 eingetretene Wirtschaftskrise ließ das Interesse an der sogenannten Stadtbahnfrage dann wieder etwas nach. So erhielt keiner der 23 Entwürfe eine Konzession, wenngleich die Gemeinde dasjenige des Konsortiums von Graf Edmund Zichy sowohl hinsichtlich des beantragten Lokalbahnnetzes als auch der vorgeschlagenen Wienflussregulierung als das den öffentlichen Interessen am meisten entsprechende beurteilte.[10] Das Projekt von Zichy und seinen Mitstreitern Baron Rothschild, Baron von Schey, Baron Carl von Schwarz, Achilles Melingo, Otto Wagner und Georg Scheyer sah eine ausschließlich in Hochlage geführte Bahn mit einem Zentralbahnhof zwischen Aspernbrücke und Augartenbrücke vor. Von dort aus sollte die Stadtbahn einerseits nach Baumgarten an der Westbahn, andererseits längs des Donaukanals zum Franz-Josefs-Bahnhof und längs der bestandenen Linienwälle bis zum Rennweg führen.[6] Weitere Strecken waren zur Reichsbrücke, nach Hernals, zum Südbahnhof, in die Brigittenau oder nach Floridsdorf geplant.

Vorbild Berlin (1882)

Nach fast zehn Jahren ohne Fortschritt gab schließlich die deutsche Hauptstadt Berlin den unmittelbaren Anstoß zur neuerlichen Diskussion der Wiener Stadtbahnfrage.[11] Dort verkehrte bereits ab dem 7. Feber 1882 die Berliner Stadtbahn, die später in mehrfacher Hinsicht der Wiener Stadtbahn als Vorbild diente. Sie war zwar ausschließlich in Hochlage auf Viaduktbögen trassiert, wurde aber ebenfalls von der zuständigen Staatsbahn mit Dampflokomotiven im Taktfahrplan und kurzer Zugfolge betrieben und verband mehrere bereits zuvor bestehende Kopfbahnhöfe miteinander.

In diesem Zusammenhang wurden der österreichischen Regierung daher drei neue Entwürfe unterbreitet, der erste sogar schon im Jahr vor Eröffnung der Berliner Anlage. Diesen legte im August 1881 ein Konsortium der britischen Ingenieure James Clarke Bunten und Joseph Fogerty vor, der – als mittlerweile dreißigstes Stadtbahnprojekt insgesamt – erstmals bis zum Stadium der Konzessionserteilung am 25. Jänner 1883 führte. Geplant war ein Hauptbahnhof am Donaukanal sowie eine zweigleisige Gürtelbahn mit Abzweigen zu sämtlichen Wiener Bahnhöfen und nach Hietzing. Die Ausführung des etwa 13 Kilometer langen Rings war längs des Donaukanals und Wienflusses als Hochbahn auf eisernen Viadukten, auf dem Gürtel teils als Viadukt, teils als offener oder gedeckter Einschnitt geplant. Die Zweigstrecken sollten sämtlich als Hochbahnen, zumeist auf Viadukten hergestellt werden.[1] Die Konzession der beiden Briten wurde aber am 14. März 1886 von der österreichischen Regierung als erloschen erklärt, weil der finanzielle Nachweis über die veranschlagten Kosten von 719 Millionen Österreichischen Kronen nicht erbracht werden konnte.[12][6]

In Konkurrenz zu Bunten und Fogerty stand das 1883 vorgelegte Project des Stadtbauamtes für die Anlage einer Stadtbahn in Wien, das die Gemeinde Wien präferierte. Es sollte sich aus folgenden drei Hauptlinien zusammensetzen:

- eine zweigleisige Gürtellinie vom Südbahnhof bis zum Anschluss an die Nordbahn und die Nordwestbahn, zum größten Teil als Hochbahn vorgesehen

- eine zentrale viergleisige Tiefbahn, die als Durchmesserlinie in Nord-Süd-Richtung die Innere Stadt erschließen sollte

- eine als Hochbahn zu errichtende Wientalline vom Westbahnhof bis zur ehemaligen Schickaneder Brücke beim heutigen Getreidemarkt

Außerdem reichte 1884 Siemens & Halske das Project eines Netzes elektrischer Stadtbahnen für Wien ein. Letzteres war jedoch schmalspurig und wurde daher nicht angenommen, weil die zuständigen Behörden befürchteten, dass dadurch das Zustandekommen von weiteren Stadtbahnen mit Dampfbetrieb verhindert werden könnte.[12]

-

Planung von Bunten und Fogerty, 1881

-

Projekt einer Metropolitan-, Central- & Peripherie-Bahn von A. M. Leinwather & Consorten, 1882

-

Planung des Wiener Stadtbauamtes von 1883

-

Projekt von Siemens & Halske aus dem Jahr 1884

Planung und Bau

Erneuter Anlauf anlässlich der zweiten großen Stadterweiterung von 1892

Erstmals konkret wurde das Stadtbahnprojekt 1890, als die von der Dampftramwaygesellschaft vormals Krauss & Comp. vorgelegten Entwürfe als Grundlage für die amtlichen Verhandlungen zugelassen wurden, wenngleich diese im Laufe der folgenden Jahre noch zahlreiche Änderungen erlitten.[12] Ursächlich für den neuerlichen Anlauf zum Stadtbahnbau war zum einen der fortdauernde wirtschaftliche Aufschwung Österreichs. Dieser führte in den Jahren 1889 und 1890 – nach einer langen Defizitperiode – wieder zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt, 1891 konnte sogar ein Überschuss erzielt werden. Zum anderen beschloss der niederösterreichische Landtag, Wien gehörte damals noch zum Land Niederösterreich, im Dezember 1890 die Vereinigung der Hauptstadt mit ihren Vororten zu Groß-Wien.

Bei dieser zweiten großen Stadterweiterung kamen zu den bestehenden Bezirken 1 bis 10 die neuen Bezirke 11 bis 19 hinzu, die mit Wirkung zum 1. Jänner 1892 ihre Eigenständigkeit verloren. Dadurch vergrößerte sich das Stadtgebiet von 55 auf 179 Quadratkilometer, die Einwohnerzahl stieg von 800.000 auf 1.300.000.[12] Durch die gewachsene Stadt gewann das Stadtbahnprojekt weiter an Dringlichkeit. Zugleich erforderte die westliche Stadterweiterung die Ausweitung des Stadtbahnvorhabens, um auch die frisch eingemeindeten Stadtbezirke von Beginn an zu berücksichtigen. So ergänzten die Planer das Projekt um die sogenannte Vorortelinie, auch wenn die namensgebenden Vororte jetzt ebenfalls alle direkt zur Stadt gehörten. Allerdings forderte zuvor schon im Jahr 1880 der Abgeordnete Dr. Wilhelm Exner, der damalige Vertreter dieser Gemeinden im Parlament, den Bau der Vorortelinie.[6]

Schließlich fand im späteren k.k. Eisenbahnministerium, das bis 1896 noch Teil des Handelsministeriums war, vom 5. Oktober bis 16. November 1891 eine Enquete statt. Dabei stellte sich heraus, dass die Entscheidung für den Bau nur gemeinsam von Staat, Land und Gemeinde zu fällen wäre. Das Ministerium schlug daher die Gründung einer paritätisch besetzten Kommission vor.[13]

Im Einvernehmen mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wien legte die Regierung von Ministerpräsident Eduard Taaffe daher dem Reichsrat am 6. Feber 1892 einen umfangreichen Gesetzentwurf über die Ausführung der Verkehrsanlagen in Wien vor, in dem auch die Stadtbahnstrecken festgelegt waren. Diesen nahmen beide Häuser des Reichsrats an und verlautbarten ihn als Gesetz vom 18. Juli 1892.[14][15] Das Verdienst hierfür gebührt in erster Linie Dr. Heinrich Ritter von Wittek, 1897–1905 k.k. Eisenbahnminister.[6]

-

Plan der Dampftramwaygesellschaft vormals Krauss & Comp. von 1890, noch ohne die Vorortelinie

-

Die Stadtbahnlinien für Wien nach dem Regierungs-Projecte von 1891

-

Vorschlag von Anton Waldvogel, 1892

Gründung der Commission für Verkehrsanlagen (1892)

Am 25. Juli 1892 konstituierte sich, wie vom Eisenbahnministerium im Vorjahr vorgeschlagen, die sogenannte Commission für Verkehrsanlagen in Wien.[1] In ihr waren die kaiserlich-königliche Regierung, vertreten durch das Handelsministerium, die Gemeinde Wien, das Land Niederösterreich und die Wiener Donauregulierungskommission gleichberechtigt vertreten, wobei nur einstimmige Beschlüsse vorgesehen waren.[16] Im Einzelnen hatte der neue Ausschuss die Aufgabe, die folgenden drei Planungsinstanzen zu koordinieren:[5]

- Tracierungsbureau der k.k. General-Inspection der österreichischen Eisenbahnen, zuständig für die Stadtbahn

- Stadtbauamt der Gemeinde Wien, zuständig für die Wienflussregulierung

- Donauregulierungskommission, zuständig für den Donaukanalausbau inklusive Sammelkanalherstellung

Die Kommission war folglich nicht nur für den Stadtbahnbau zuständig, sondern fungierte auch als Bauherr für die beiden parallel realisierten – großteils von der Gemeinde Wien zu bezahlenden – Flussregulierungsprojekte. Am 27. Oktober 1892 erfolgte die ministerielle Entscheidung, womit die Trassenführung sämtlicher Linien die Genehmigung erhielt. Daraufhin beschloss die Kommission am 28. November 1892, den Stadtbahnbau mit der Vorortelinie in Heiligenstadt zu beginnen. Am 18. Dezember 1892 erhielt sie schließlich auch die offizielle Konzession für den Betrieb der Stadtbahn.[1] Die Baumaßnahmen selbst übertrug die Kommission hingegen der Staatsbahn.[6]

Unterscheidung nach Haupt- und Lokalbahnen

Das 1892 geplante Stadtbahnnetz war in zwei Hauptgruppen geteilt. Darunter Hauptbahnen, die den Übergang der Fahrbetriebsmittel der in Wien einmündenden Bahnen gestatten und Anschlüsse an diese erhalten sollten, sowie wesentlich günstiger zu erstellende Lokalbahnen. Letztere sollten als Nebenbahnen trassiert und von Privatbahnen betrieben werden. Für die Lokalbahnen war die Möglichkeit des Übergangs der Fahrbetriebsmittel der Hauptbahnen nur bedingt und ein Anschluss an die übrigen Bahnen überhaupt nicht vorgesehen.[1] Die Gesamtkosten wurden damals mit 73 Millionen Österreichischen Gulden veranschlagt. Im Einzelnen unterschieden sich die beiden Streckenklassen wie folgt:[6]

| Kostenverteilung:[1] | Mindestradius auf freier Strecke: |

Mindestradius im Bahnhofsbereich: |

Maximalsteigung: | Gleisabstand auf geraden Abschnitten: |

Lichtraumprofil über Schienenoberkante: | |

| Hauptbahnen: | Staat: 87,5 Prozent, Stadt: 7,5 Prozent, Land: 5 Prozent |

160 Meter | 150 Meter | 20 Promille | 4,0 Meter | 4,8 Meter |

| Lokalbahnen: | Staat: 85 Prozent, Stadt: 10 Prozent, Land: 5 Prozent |

150 Meter | 120 Meter | 25 Promille | 3,8 Meter | 4,4 Meter |

Letzteres Unterscheidungsmerkmal, das heißt die lichte Höhe der Trassen, hätte allerdings einen Übergang der Züge von den Hauptbahnen auf die Lokalbahnen ausgeschlossen. Im ersten Bauabschnitt – fertigzustellen bis Ende des Jahres 1897 – waren ursprünglich sechs Strecken mit einer Gesamtlänge von 47,4 Kilometern vorgesehen:[6]

- Als Hauptbahnen:

- Die 15,3 Kilometer lange und 25.415.000 Österreichische Gulden teure Gürtellinie, auch Gürtelbahnlinie genannt, von Heiligenstadt bis an die Südbahn in Matzleinsdorf, zuzüglich einer – parallel zur Westbahn verlaufenden – Zweigstrecke zwischen dem Westbahnhof und Penzing

- Die 5,6 Kilometer lange und 3.600.000 Österreichische Gulden teure Donaustadtlinie vom Praterstern zur Donauuferbahn und weiter bis Nußdorf, wobei zwischen Praterstern und dem Verschiebebahnhof der Nordbahn an der Vorgartenstraße eine Hochbahn, im weiteren Verlauf aber zunächst nur eine provisorische Niveaubahn in Straßenhöhe geplant war

- Die 9,3 Kilometer lange und 9.700.000 Österreichische Gulden teure Vorortelinie von Penzing über Ottakring und Hernals bis Heiligenstadt

- Als Lokalbahnen:

- Die 7,2 Kilometer lange und 9.360.000 Österreichische Gulden teure Wientallinie respektive Wientalbahn, damals noch Wienthallinie beziehungsweise Wienthalbahn geschrieben, vom Westbahnhof über den Gürtel zum Gumpendorfer Schlachthaus und von dort entlang dem Wienfluss zum Hauptzollamt, nebst einer Abzweigung von Gumpendorf zur Dampftramway von der Schönbrunner Linie nach Mödling

- Die 6,0 Kilometer lange und 7.900.000 Österreichische Gulden teure Donaukanallinie, damals noch Donaucanallinie geschrieben, vom Hauptzollamt bis nach Heiligenstadt – in der Frühzeit der Stadtbahn nach dem Franz-Josefs-Kai teilweise auch Quailinie respektive Kailinie genannt, wobei hier alternativ eine nur 3,8 Kilometer lange und nur 5.700.000 Österreichische Gulden teure Variante vom Hauptzollamt zum Franz-Josefs-Bahnhof im Gespräch war

- Die 4,0 Kilometer lange und 5.400.000 Österreichische Gulden teure innere Ringlinie, am Karlsplatz abzweigend von der Wientallinie und entlang der Museumsstraße, der Landesgerichtsstraße, der Universitätsstraße sowie des Schottenrings bis zum Anschluss an die Donaukanallinie beim Kaiserbad führend

Nach eintretendem Verkehrsbedürfnis waren in einem zweiten Bauabschnitt von 1898 bis 1900 folgende Ergänzungsstrecken vorgesehen:[1]

- Als Hauptbahnen:

- Eine Strecke längs des Donaukanals zur Verknüpfung der Franz-Josefs-Bahn mit der Verbindungsbahn

- Die Ausführung der Donaustadtlinie in definitiver Weise, das heißt auch nördlich vom Verschiebebahnhof der Nordbahn an der Vorgartenstraße als Hochbahn ausgeführt, diese sollte sich auf die gesamte Länge der Donaustadt erstrecken

- Als Lokalbahnen:

- Eine Friedhofslinie, abzweigend von der Wientallinie, zum Zentralfriedhof und weiter nach Schwechat unter Mitbenutzung der pivaten Eisenbahn-Wien-Aspang (EWA)

- Abzweigungen von der inneren Ringlinie zur Gürtel- und Vorortelinie mit Fortsetzungen Richtung Dornbach und Pötzleinsdorf

- zwei Radialbahnen durch die Innere Stadt, für die von Beginn an der elektrische Betrieb geplant war

Im Zusammenhang mit der Anbindung des Zentralfriedhofs war gegen Ende des 19. Jahrhunderts sogar die Leichenbeförderung per Stadtbahn geplant,[17] die Erlaubnis hierfür war ausdrücklich in den Konzessionsbedingungen festgehalten.[18] Alternativ diente dann ab 1918 jedoch die Straßenbahn dem Transport von Särgen.

Baubeginn (1892)

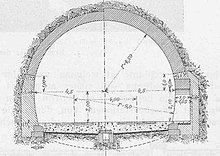

Letztlich war die Vorortelinie, die stellenweise den Charakter einer Gebirgsbahn aufweist, der schwierigste Abschnitt und wurde daher etwas zurückgestellt. In den dortigen Einschnitten erwiesen sich die in den Tegel eingeschalteten feinen Sande als Schwimmsande und auch beim Großen Türkenschanztunnel bereitete der Gebirgsdruck beim Vortrieb in den ungenügend entwässerten sarmatischen Sanden große Schwierigkeiten.[19] So verzögerte sich der Durchschlag des genannten Tunnels bis Sommer 1895. Für die Vorortelinie war schon am 1. August 1892[20] k.k. Oberbaurat Albert Gatnar zum Bauleiter bestellt worden, während für die Gürtellinie k.k. Oberbaurat Anton Millemoth und für die Wientallinie sowie die Donaukanallinie k.k. Oberbaurat Professor Arthur Oelwein verantwortlich waren.[4] Dadurch begannen die Stadtbahnbauarbeiten am 16. Feber 1893 mit der Gürtellinie in Michelbeuern. Zuvor wurde jedoch schon am 7. November 1892 per feierlichem Spatenstich mit der Abtragung des Wasserreservoirs der ehemaligen Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung vor der Westbahn begonnen.[20] Somit kann schon dieser Tag als Baubeginn angesehen werden.[1]

Der Bau der Vorortelinie begann letztlich erst im Dezember 1893, als die Unterbauarbeiten für den Abschnitt Heiligenstadt–Gersthof in Auftrag gegeben und noch im gleichen Monat begonnen wurden. Ende des Jahres 1894 waren dann bereits die Abschnitte Heiligenstadt–Westbahnhof, Heiligenstadt–Hernals und Hütteldorf-Hacking–Hietzing im Bau.[1] 1895 folgte die obere Wientallinie, 1896 schließlich auch die untere Wientallinie. Als letztes wurde am 13. Jänner 1898 mit dem Bau der Donaukanallinie begonnen, wobei für den – zusammen mit dieser errichteten – Verbindungsbogen kein eigenständiges Datum überliefert ist.[21]

Im Vorfeld musste die Kommission zahlreiche Grundstücke erwerben, deren Größe von minimal acht Quadratmetern bis maximal 35.700 Quadratmetern reichte.[22] Die Entschädigung schwankte je nach Lage zwischen zweieinhalb und 153 Österreichischen Gulden pro Quadratmeter. In 436 Fällen gelang dabei eine gütliche Einigung mit den Vorbesitzern, nur in 22 weiteren Fällen musste per Gerichtsentscheid zwangsenteignet werden.[18] Allerdings stieg der Wert der Häuser und Grundstücke entlang der Bahn durch deren Bau wesentlich, das heißt die Stadtbahn – die diese Wertsteigerung hervorrief – musste bei der Einlösung selbst auch die höheren Preise bezahlen.[6] Auch einzelne Gebäude mussten der Stadtbahn weichen. Darunter beispielsweise 1893 eine der Linienkapellen am Gürtel, die sogenannte Brückenkapelle. Ersatzweise errichtete Otto Wagner in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Standort ab 1895 die St.-Johannes-Nepomuk-Kapelle, sie konnte 1897 geweiht werden.[23] Generell nahm die Stadtbahn erheblichen Einfluss auf die in ihrer Nachbarschaft gelegenen Straßen und Plätze sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der berührten Stadtteile. So wurde beispielsweise die schon bestehende Gürtelstraße von den vielen hervorspringenden alten Gebäuden befreit und auf ihren Spiegelgründen, wo zuvor hinter Holzverschlägen und baufälligen Zäunen Baumaterialien, Steine, Alteisen und dergleichen lagerten, die Stadtbahnbögen errichtet. Der übrige Teil des Gürtelspiegels wurde anschließend in Gartenanlagen verwandelt.[6]

Das neue innerstädtische Verkehrsnetz der Hauptstadt galt als staatliches Prestigeobjekt Cisleithaniens, weshalb der Staat alle nötigen Geldmittel gewährleistete und damit eine zügige Realisierung ermöglichte. Zudem standen billige Arbeitskräfte aus der ganzen Monarchie zur Verfügung; zeitweise waren bis zu 100.000 Menschen gleichzeitig im Einsatz. Darunter befanden sich vor allem Tschechen, Slowaken, Italiener, Slowenen, Niederösterreicher und Steirer, zum kleineren Teil auch Arbeiter aus den anderen Teilen Österreich-Ungarns und sogar aus dem Ausland, darunter aus Frankreich und aus Griechenland.[4] Aus Italien kamen beispielsweise extra Bergmänner für den Tunnelbau auf der Vorortelinie. Ferner arbeiteten schon damals Frauen als Mörtelmischerinnen beim Bau der Stadtbahn mit.[24]

Die Staatsbahn übernimmt auch die Lokalbahnen, die innere Ringlinie entfällt (1894)

Um die Konzession der drei als Lokalbahn zu betreibenden Strecken des ersten Bauabschnitts bewarb sich ursprünglich die Dampftramwaygesellschaft vormals Krauss & Comp. Sie erhoffte sich dadurch eine Verknüpfung mit den bereits von ihr betriebenen Strecken nach Mödling im Süden und Stammersdorf im Norden, konnte aber die erforderlichen Geldmittel nicht nachweisen. Schon am 16. Januar 1894 beschlossen daher alle drei Kurien der Kommission für Verkehrsanlagen einhellig, auch die Lokalbahnlinien selbst auszuführen.[1] Daraufhin erhielt die Staatsbahn schließlich per allerhöchster Entscheidung vom 3. August 1894 auch die Konzession für die Wientallinie und die Donaukanallinie übertragen.[4]

Die beiden Strecken mussten anschließend umgeplant werden, einen Übergang der Züge von den Hauptbahnen auf die Lokalbahnen zu ermöglichen. Im Gegenzug erlitt die Dampftramwaygesellschaft durch die Umplanung einen Nachteil. Denn um das Baufeld für die Stadtbahn zu räumen, musste sie am 31. Dezember 1894 ihren – erst am 22. Dezember 1886 eröffneten – 3,221 Kilometer langen Streckenabschnitt Hietzing–Schönbrunner Linie stilllegen und zudem in Hietzing einen neuen Endbahnhof errichten.[25] Des Weiteren wurde 1894 der – ursprünglich nicht im ersten Bauabschnitt vorgesehene – Abschnitt Hütteldorf-Hacking–Hietzing vorgezogen, um eine Verknüpfung der Wientallinie mit der Westbahn zu erreichen. Dadurch wiederum war der Nebenast Westbahnhof–Penzing der Gürtellinie obsolet und verschwand aus der Planung. Weil aber die Vorortelinie trotzdem einen Anschluss in Richtung Innere Stadt erhalten sollte, musste zwischen Penzing und Hütteldorf-Hacking parallel zur bestehenden Westbahn ein zweites Gleispaar für die Stadtbahn gelegt werden. Somit übernahm der Bahnhof Hütteldorf-Hacking die – eigentlich für den Bahnhof Penzing vorgesehene – Knotenfunktion im westlichen Stadtgebiet. Gleichfalls 1894 neu in die Planung aufgenommen wurde eine Verbindungskurve zwischen den Stationen Gumpendorfer Straße und Meidling-Hauptstraße. Sie sollte, trotz des entfallenen Gleisdreiecks beim Westbahnhof, direkte Zugfahrten zwischen der Gürtellinie und der Westbahn ermöglichen.

Die dritte Lokalbahn des ersten Bauabschnitts, die innere Ringlinie, wurde 1894 komplett verworfen. Sie sollte zwar weiterhin einer Privatbahn vorbehalten bleiben, jedoch sollte die Konzession erst erteilt werden, wenn die Strecke mit elektrischem Betrieb ausgeführt werden könne.[1] Letztlich entstand diese Verbindung, mit teilweise ähnlicher Streckenführung, erst 1966 zunächst als Unterpflasterstraßenbahn im Zuge der sogenannten Zweierlinie, die schließlich 1980 zur U-Bahn-Linie 2 mutierte.

Zwänge zu finanziellen Einsparungen im Projekt (1895–1896)

Die Umplanungen der Wientallinie und der Donaukanallinie verkomplizierten und verteuerten das Projekt letztlich erheblich. Aufgrund der von Otto Wagner geforderten architektonischen Qualität fielen zudem auch die Hochbauten der wichtigeren Strecken wesentlich kostspieliger aus, als vor 1894 geplant.[26] Damit rückte der zweite Bauabschnitt in weite Ferne. Darüber hinaus entschied sich die Kommission am 11. Juli 1895, auch die – noch dem ersten Bauabschnitt zugeordnete – Donaustadtlinie zurückzustellen, für die bis dato bereits 264.915 Österreichische Kronen für Vorarbeiten, Projektionskosten und Grunderwerb anfielen. Damit waren auch die vier auf dieser Strecke geplanten Zwischenstationen Kronprinz-Rudolfs-Brücke, Gaswerk, Lederfabrik und Donau-Kaltbad obsolet.

Eine weitere Konkretisierung der Pläne erfolgte durch das Gesetz vom 23. Mai 1896. Außerdem wurde im August 1896 eine k.k. Baudirection für die Wiener Stadtbahn als eigene Abteilung im Eisenbahnministerium ins Leben gerufen und Friedrich Bischoff von Klammstein als Baudirektor respektive Sektionschef bestellt, sie ersetzte die damals aufgelöste Generaldirektion der k.k. Staatsbahnen.[27] Von Klammstein unterstanden drei Bauleitungen, das heißt die Vorortelinie, die Gürtellinie und die Wientallinie bildeten jeweils ein Baulos. Die verschiedenen Bauleitungen beschäftigten zusammen etwa 70 Beamte, darunter 50 Techniker.[17] Als Referenten für Unterbau, Oberbau, Hochbau und Materialwesen dieser Baudirektion fungierten die k.k. Bauräthe Hugo Koestler, Christian Lang, Josef Zuffer und Alexander Linnemann. Die Abteilung für Grundeinlösung leitete der k.k. Hofrath Dr. Victor Edler von Pflügl.[28] Die administrativen Geschäfte der Kommission für Verkehrsanlagen leitete anfangs der Statthaltereirat Freiherr von Hock, später der Statthaltereirat Lobmeyr. Als technischer Referent fungierte Ministerialrat Doppler.[6]

Ebenfalls 1896 reduzierten die Projektbetreiber auch noch die Planungen für den Bau der Gürtellinie. Sie sollte eigentlich von der Station Gumpendorfer Straße – die als Bauvorleistung errichteten Maueransätze sind dort heute noch sichtbar – weiter über die nicht realisierte Station Arbeitergasse im Bereich Gaudenzdorfer Gürtel / Margaretengürtel zum Frachtenbahnhof Matzleinsdorf der Südbahn führen. Von dort aus war eventuell eine Weiterführung über den Laaer Berg bis zur Ostbahn angedacht. Als Problem erwies sich hierbei die noch nicht verstaatlichte Südbahn-Gesellschaft, deren Infrastruktur die Stadtbahnzüge im sogenannten Péage-Verkehr nutzen sollten. Deshalb wurde damals festgelegt:[29]

„Der Bau der Strecke Gumpendorferstraße–Matzleinsdorf der Gürtellinie ist erst dann zur Ausführung zu bringen, wenn die Beziehungen der Südbahn zum Staatseisenbahnbetriebe endgiltig geregelt sein werden.“

Die eingesparte Verbindung zwischen Gumpendorfer Straße und Matzleinsdorf drohte sich allerdings negativ auf den künftigen Betriebsablauf auszuwirken, weil die Gürtellinie vom Bahnhof Hauptzollamt aus nicht ohne Fahrtrichtungswechsel zu erreichen gewesen wäre. Um dieses Manko auszugleichen, integrierten die Verantwortlichen daher 1896 kurzfristig noch eine Verbindungskurve zwischen den Stationen Brigittabrücke an der Donaukanallinie und Nußdorfer Straße an der Gürtellinie in die Planungen. Diese kurze Querspange wurde fortan meist als Verbindungscurve oder Verbindungsbogen bezeichnet, wird aber in manchen Quellen nicht als eigenständige Strecke, sondern lediglich als Teil der Donaukanallinie betrachtet.

Eine weitere Einsparmaßnahme betraf die Viaduktbögen. Hierbei entfiel die von Otto Wagner ursprünglich vorgesehene Putzfassade. Stattdessen sind nunmehr die – ursprünglich hellgelben – Klinkerziegel und die Gesimse aus massivem Natursteinmauerwerk offen sichtbar, wie dies zuvor bereits bei der Verbindungsbahn und der Berliner Stadtbahn der Fall war. Optisch standen die Gewölbe damit in hartem Kontrast zu den weiß verputzten Stationsbauten, außer bei der Stadtbahn hat der Architekt keine weiteren Ziegelfassaden geplant oder ausgeführt.[30]

Eingesparte Zwischenstationen (1897)

Abgesehen von den gänzlich eingesparten Streckenabschnitten waren ursprünglich noch zwei weitere Zwischenstationen vorgesehen. Sie hätten die – für ein Stadtverkehrsmittel teils recht langen – Stationsabstände in einigen Fällen deutlich verkürzt, wurden aber – im Zuge der Einsparungsmaßnahmen bei der weiteren Projektplanung – per Gemeinderatsbeschluß im Jahr 1897 gestrichen:

| An der Gürtellinie: | Haltestelle Spittelau | Vorgesehen zwischen den Stationen Nußdorfer Straße und Heiligenstadt, kurz nach Einmündung der Radlmayergasse in die Heiligenstädter Straße. Ursprünglich sollte diese Haltestelle Leibenfrostgasse heißen, entsprechend der bis 1894 gültigen Bezeichnung der Radlmayergasse. Diese Station konnte letztlich erst 1996 als Verkehrsstation Spittelau – in stark abgewandelter Form und etwas weiter südlich als ursprünglich vorgesehen – in Betrieb gehen. |

| An der Donaukanallinie: | Haltestelle Rampengasse | Vorgesehen zwischen den Stationen Brigittabrücke und Heiligenstadt, zeitweise auch als Haltestelle Spittelauer Lände bezeichnet |

Bauprobleme im Wiental und am Hauptzollamt (1897)

Während der Bau der Vorortelinie, der oberen Wientallinie und der Gürtellinie nur kleinere Schwierigkeiten mit sich brachte, bereitete die untere Wientallinie aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit der Regulierung und partiellen Einwölbung des Wienflusses deutlich größere Probleme. So musste der Flusslauf oftmals ganz verlegt werden, um Raum für beide Objekte zu schaffen. An manchen Stellen wurden ganze Häusergruppen abgerissen. Dabei gestaltete sich der Bau an jenen Punkten am schwierigsten, wo die Fundamente der Stadtbahnmauern oft sechs bis sieben Meter unter die Fundamente der alten Nachbarhäuser reichten.[6] Außerdem verursachten die damals aufgetretenen Hochwasserereignisse mehrfach weitgehende Zerstörungen an den im kritischen Stadium der Fundierung befindlichen Bauten und führten zu Bauunterbrechungen.[28] Insbesondere galt dies für das sogenannte Jahrhunderthochwasser im Juli 1897.

Die zweite große Schwierigkeit beim Bau der Wientallinie stellte der aufwändige Umbau des Bahnhofs Hauptzollamt dar, der allein über acht Millionen Österreichische Kronen kostete. Dieser erfolgte bei Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs zum Wiener Hauptzollamt sowie zur Großmarkthalle und war mit zeitraubenden Provisorien verbunden. Die Station befand sich ursprünglich in Hochlage und musste für die Stadtbahn um 6,82 Meter tiefer gelegt werden, weil beide angrenzenden Neubaustrecken Tiefbahnen waren. Zusätzlich erschwert wurde dieses Vorhaben durch die bestehende Verbindung zum Praterstern, die wiederum eine Hochbahn blieb.[6]

Die Absenkung des Bahnhofs Hauptzollamt erfolgte bei gleichzeitiger Anhebung von vier verkehrsreichen Straßen mit zusammen circa 20.000 täglichen Fuhrwerken, namentlich die Ungargasse, die Landstraßer Hauptstraße, die Marxergasse und die Hintere Zollamtsstraße. Sie unterquerten die Verbindungsbahn zuvor mittels langer, schlauchartiger Unterführungen mit nur sehr geringen Durchfahrtshöhen von 3,6, 4,0 und 4,45 Metern. Hierzu musste zunächst ein auf 3000 Piloten gestützter provisorischer Bahnhof erbaut werden. Erst anschließend konnte die Demolierung des alten Bahnhofs beginnen, die wiederum mit einer Bewegung von 380.000 Kubikmetern Erd- und Steinmaterial verbunden war, und der Neubau der endgültigen Station erfolgen. Die Überführung der vier oben genannten Straßenzüge erforderte den Bau eiserner Brücken in der Weite von 54,8, 70,2, 92,6 und 63,6 Metern, außerdem mussten bestehende Wasserleitungs- und Gasrohre mit einer Gesamtlänge von 2520 Metern, diverse Kabel mit einer Gesamtlänge von 3520 Metern, 260 Meter Rohrpostleitungen und der dortige Hauptabwasserkanal verlegt werden. Der Abfluss des Wiener Neustädter Kanals wurde durch die Anlage eines Siphons bewerkstelligt.[6]

Weil ferner das Hauptzollamt seinen Gleisanschluss nicht verlieren sollte, musste dort auch noch ein elektrisch betriebenes Hebewerk für Güterwagen mit einem Gewicht von bis zu 30 Tonnen konstruiert werden, seine Hubhöhe betrug sechs Meter. Die Großmarkthalle wiederum erhielt zwar ein neues Anschlussgleis in Tieflage, um dieses nutzen zu können mussten jedoch im Gebäude elektrische Aufzüge eingebaut werden.[6]

Verschiebung des Eröffnungstermins

Ursprünglich sollten alle Strecken des ersten Bauabschnitts Ende 1897 gemeinsam in Betrieb gehen. Aufgrund der unterschiedlich starken Verzögerungen verzichtete der Bauherr schließlich auf die gleichzeitige Eröffnung des Gesamtnetzes. Ersatzweise galt zu Beginn des Jahres 1898 folgender Fertigstellungsplan:[29]

- Vorortelinie bis Ende April 1898

- Obere Wientallinie und Gürtellinie bis 1. Juni 1898

- Untere Wientallinie und Verbindungsbahn bis 1. Juni 1899

- Donaukanallinie bis Ende 1899

Letztlich konnte aber auch der verschobene Eröffnungstermin nur bei der oberen Wientallinie und der Gürtellinie eingehalten werden, während sich die übrigen Abschnitte noch weiter verzögerten.

Kurzfristige Umplanung der Donaukanallinie und des Verbindungsbogens (1898)

Aufgrund von Anwohnerprotesten im IX. Bezirk musste im Laufe des Jahres 1898, und damit in einer sehr späten Projektphase, auch noch der ursprünglich als Hochbahn vorgesehene Abschnitt Schottenring–Brigittabrücke in eine teurere Tiefbahnstrecke umgeplant werden.[31] Die damit verbundenen Mehrkosten von 4,6 Millionen Österreichischen Kronen übernahm allerdings die Gemeinde Wien per Gemeinderatsbeschluss vom 1. Juni 1898. Durch diese Maßnahme war die Eröffnung der Donaukanallinie noch vor der Jahrhundertwende obsolet, denn der betreffende Abschnitt konnte erst im Herbst 1898 in Angriff genommen werden, während der Rest der Donaukanallinie schon seit Anfang des Jahres in Bau war.

Die Tieferlegung der Trasse gestaltete sich zudem baulich anspruchsvoll. Ursächlich hierfür waren die Fundierungen der stadtseitigen Stützmauern beim Morzinplatz sowie die Übersetzung des Alserbachs. Beim Morzinplatz stießen die Arbeiter oberflächlich zunächst auf die alten Befestigungsmauern, darunter erschwerte der dortige Schwimmsand zusätzlich die Baumaßnahmen. Ein weiteres Problem stellte der kurz zuvor erbaute Rechte Hauptsammelkanal dar. Er lag nahe an der Trasse, jedoch in einer höheren Lage als die Bahn, so dass sein Bestand bei der geringsten Setzung gefährdet gewesen wäre. So konnte beim Bau der fünf bis sechs Meter tiefer zu fundierenden Bahnstützmauer weder Wasser aus den Fundamentsgruben gepumpt, noch konnte – auch der Erschütterung wegen – pilotiert werden. Es wurden daher gußeiserne Brunnenkränze mit einem Durchmesser von zwei Metern versenkt, ausbetoniert und auf diese erst die Mauern gestellt.[6]

Die Verlängerung der Galeriestrecke entlang des Donaukanals hatte auch Auswirkungen auf den Verbindungsbogen, der ursprünglich nur 850 Meter lang sein sollte. Er konnte aufgrund der Tieferlegung seines Ausgangspunkts Brigittabrücke nicht mehr auf kürzestem Weg zur Station Nußdorfer Straße führen, das heißt an Stelle der heutigen Nordbergbrücke, weil sonst die Steigung der Rampe zur Brücke über die Franz-Josefs-Bahn zu stark gewesen wäre. Stattdessen verlängerten die Planer ihn künstlich zu einer weiter nach Norden ausholenden Kehre, um ein günstigeres Neigungsverhältnis zu erreichen. Damit war allerdings der bereits gebaute Abzweig an der Station Nußdorfer Straße nutzlos, diese Bauvorleistung im Bereich der Bögen mit den Nummern 179–184 blieb bis heute erhalten. Ersatzweise entstand die circa 300 Meter weiter in Richtung Heiligenstadt gelegene Abzweigstelle Nußdorfer Straße auf freier Strecke.

Beteiligte Bauunternehmen

Bei dem Bau der Stadtbahn waren folgende Unternehmen beteiligt:[6]

| Unterbau und Hochbau: | Union-Baugesellschaft, Redlich & Berger, Wiener Baugesellschaft, Allgemeine österreichische Baugesellschaft, Josef Prokop, Oettwert & Dittel, Doderer & Göhl, Alois Schuhmacher, Rabas & Rummel |

| Unterbau: | Peter Kraus |

| Hochbauten: | Karl Brodhag, Friedrich Haas, Christian Speidel, Julius Stättermayer, Hans Schätz, Karl Stigler |

| Oberbau: | Franz Burian |

| Betonbauten: | Pittel+Brausewetter, Gustav Adolf Wayss |

| Pflasterungen und Eindeckungen: | Lederer & Nessényi, N. Schefftel |

| Kunstschlosserarbeiten: | Kammerer & Filzamer |

| Gas- und Wasserleitungen: | Karl Dumont, Teudloff & Dittrich Armaturen- und Maschinenfabrik |

| Mechanische Einrichtungen: | Anton Freissler, Stephan Götz & Söhne, Josef Friedländer, Märky, Bromovsky & Schulz, C. Schember & Söhne |

| Elektrische Einrichtungen: | Siemens & Halske, Robert Bartelmus & Co. |

| Eisenkonstruktionen: | Anton Biró, Albert Milde, Ignaz Gridl, Rudolph Philip Waagner, Prager Maschinen- und Brückenbauanstalt der Ersten Böhmisch-Mährischen Maschinenfabrik, Erzherzogliche Industrieverwaltung Teschen (Karlshütte), Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft, Škodawerke Actiengesellschaft, Breitfeld, Daněk & Co. |

Albert Milde selbst erwähnt darüber hinaus noch die Prager Maschinenbau-Actiengesellschaft, vorm. Ruston & Co., die Brüder Prašil, die Österreichisch-Alpine Montangesellschaft sowie die Zöptauer Gewerkschaft als weitere am Bau beteiligte Brückenbauanstalten.[32]

Von der Eröffnung bis zur Übernahme durch die Gemeinde Wien

Inbetriebnahme (1898–1901)

Die feierliche Eröffnung der Wiener Stadtbahn fand am 9. Mai 1898 unter Teilnahme von Kaiser Franz Joseph I., des Wiener Erzbischofs Anton Josef Kardinal Gruscha, des k.k. Eisenbahnministers Heinrich Ritter von Wittek, des niederösterreichischen Landmarschalls Joseph Freiherrn von Gudenus (1841–1919) und des Wiener Bürgermeisters Karl Lueger in Michelbeuern statt. An jenem Tag fuhr der Monarch mit dem k.u.k. Hofsalonzug, der aus seinem Salonwagen und drei weiteren Wagen bestand, von Michelbeuern aus über die Gürtellinie nach Heiligenstadt, anschließend über die Vorortelinie und die Westbahn nach Hütteldorf-Hacking, dann über die obere Wientallinie bis Meidling-Hauptstraße und schließlich auf der Gürtellinie zur Haltestelle Alser Straße, womit er alle bis dahin fertiggestellten Abschnitte bereiste.[4] Im letzten Wagen des Sonderzugs stand dem Kaiser dabei eine Aussichtsplattform zur Verfügung; nur dort blieb er vom Qualm der Dampflokomotive verschont. Von jenem Festakt ist folgendes Zitat des Kaisers überliefert:[33]

„Durch das einträchtige Zusammenwirken der autonomen Curien und des Staates geschaffen, wird dieser Bahnbau – wie ich zuversichtlich hoffe – der Bevölkerung mannigfaltige Vortheile bringen und die mir am Herzen liegende gedeihliche Entwicklung Wiens wirksam fördern.“

Die Wiener Stadtbahn war bei ihrer Eröffnung, nach der London Underground (1863), der Liverpool Overhead Railway (1893), der Budapester Földalatti (1896) und der Glasgow Subway (ebenfalls 1896) das weltweit fünfte Schnellverkehrssystem,[34] das – zumindest teilweise – unterirdisch verlief. Damit lief Wien beispielsweise Paris (1900), Berlin (1902) und New York (1904) den Rang ab. Die gesamten Bau- und Anlagekosten für das innere Netz der Stadtbahn betrugen letztlich rund 138 Millionen Kronen.[6]

Die Dampfstadtbahn wurde von der Staatsbahndirektion Wien der k.k. Staatsbahnen im Auftrag und auf Rechnung der Commission für Verkehrsanlagen in Wien betrieben. Letztere galt zwar als Privatbahn, der auch ein Teil des auf der Stadtbahn eingesetzten Rollmaterials gehörte, führte allerdings selbst keine Verkehrsleistungen durch. Ihren Regelbetrieb nahm die Dampfstadtbahn zwei Tage nach den Eröffnungsfeierlichkeiten wie folgt auf:

| Datum | Strecke | Abschnitt | Länge | Zwischenstationen | Mittlerer Stationsabstand |

|---|---|---|---|---|---|

| 11. Mai 1898 | Vorortelinie | Penzing – Heiligenstadt | 9,584 Kilometer | sechs | 1369 Meter |

| 1. Juni 1898 | Obere Wientallinie | Hütteldorf-Hacking – Meidling-Hauptstraße | 5,409 Kilometer | fünf | 902 Meter |

| Gürtellinie | Meidling-Hauptstraße – Heiligenstadt | 8,422 Kilometer | sieben, ohne Michelbeuern acht, mit Michelbeuern |

1053 Meter, ohne Michelbeuern 936 Meter, mit Michelbeuern | |

| 30. Juni 1899 | Untere Wientallinie | Meidling-Hauptstraße – Hauptzollamt | 5,441 Kilometer | fünf | 907 Meter |

| Verbindungsbahn | Hauptzollamt – Praterstern | 1,290 Kilometer | eine | 645 Meter | |

| 6. August 1901 | Donaukanallinie | Hauptzollamt – Heiligenstadt | 5,561 Kilometer | vier | 1112 Meter |

| Verbindungsbogen | Brigittabrücke – Abzweigstelle Nußdorfer Straße | 1,195 Kilometer | keine | – |

Schon wenige Monate nach Eröffnung ereignete sich auf der Vorortelinie ein schwerer Unfall, als am 6. Jänner 1899 morgens um 4 Uhr die Lokomotive 30.17 kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Heiligenstadt versehentlich auf ein Stumpfgleis geleitet wurde. Anschließend überfuhr der aus 85 leeren Güterwagen gebildete Zug von Tulln nach Hütteldorf-Hacking den Prellbock und stürzte auf die dort sechs bis sieben Meter tiefer verlaufende Gunoldstraße. Dabei erlitt der Lokomotivführer schwere und der Heizer leichte Verletzungen. Exakt diese Unfallsituation an gleicher Stelle wiederholte sich am 20. Feber 1928, wobei wiederum keine Todesopfer zu beklagen waren.[35] Für Stadtbahnunglücke nahm die Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft im Jahr 1900 eigens einen speziellen Eisenbahnambulanzwagen in Betrieb, der im Bahnhof Hauptzollamt stationiert war.

Integration der Verbindungsbahn (1899)

Der bereits 1859 eröffnete Abschnitt Hauptzollamt–Praterstern der Verbindungsbahn – im Kontext mit der Stadtbahn auch Praterlinie oder Linie in den II. Bezirk genannt – war dabei die einzige bereits bestehende Strecke, die in das engere Stadtbahnnetz integriert wurde. Auf dieser Teilstrecke, deren Infrastruktur aber weiterhin der Staatsbahn gehörte, ließ Otto Wagner bis 1899 die beiden bereits bestehenden Zwischenhaltestellen gemäß Stadtbahnstandards umbauen.

Dies war zum einen die Haltestelle Radetzkyplatz, die sich zwischen ihrem Namensgeber und der Adamsgasse erstreckte, und zum anderen die Haltestelle Praterstern, die sich auf der Brücke über die Hauptallee befand. Letztere war dabei unabhängig vom ehemaligen Nordbahnhof, der damals 500 Meter weiter nördlich lag. Sie wurde aber als Endstation der Stadtbahn 1899 ebenfalls zu einem Bahnhof aufgewertet und sorgte trotz der betrieblichen Trennung vom Nordbahnhof für eine bessere Integration desselbigen in den Nah- und Regionalverkehr.[36] Der Abschnitt Radetzkyplatz–Praterstern stellte mit einer Länge von nur 533 Metern zugleich auch den kürzesten Stationsabstand im gesamten Stadtbahnpersonenverkehr dar, lediglich die Distanz zwischen Alser Straße und dem Frachtenbahnhof Michelbeuern war mit 517 Metern noch etwas kürzer. Die Verbindung Brigittabrücke–Heiligenstadt war hingegen mit 2590[37] Metern der längste Abschnitt.

Ursprünglich sollte die Verbindungsbahn für die Stadtbahn dreigleisig ausgebaut werden. Da dadurch aber die Helenengasse stark verengt worden wäre, regte sich dagegen Widerstand, sodass letztlich nur ein Ausziehgleis zwischen Hauptzollamt und Radetzkyplatz entstand. Unabhängig davon mussten für den dichten Stadtbahnbetrieb die Viadukte saniert und verstärkt sowie die Sicherungsanlagen erneuert werden.[36]

Auf der Verbindungsbahn verkehrten zunächst von der unteren Wientallinie her durchgebundene Züge. Ab Inbetriebnahme der Donaukanallinie im August 1901 wechselten die aus Richtung Meidling-Hauptstraße kommenden Züge dann aber nur noch zu einem sehr kleinen Teil[38] auf die Verbindungsbahn, wobei Pendelzüge zwischen Hauptzollamt und Praterstern die entfallenen Verbindungen ersetzten, die mit je einer Lokomotive vorne und hinten bespannt waren.

Erste Elektrifizierungsversuche in den Jahren 1901 und 1906

Angesichts der sich schon früh abzeichnenden Probleme mit dem Dampfbetrieb führte Siemens & Halske bereits in den Jahren 1901 bis 1902 auch in Wien einen Versuchsbetrieb mit einem elektrischen Triebwagenzug zwischen Heiligenstadt und dem Frachtenbahnhof Michelbeuern durch, der jedoch ohne Fahrgäste stattfand und aus finanziellen Gründen wieder abgebrochen wurde. Hierbei war die Strecke mit einer mittig zwischen den Schienen verlaufenden U-förmigen Stromschiene versehen, die mit 500 Volt Gleichstrom gespeist wurde. Die Rückleitung des Stroms erfolgte durch die mit kupfernen Riegeln verbundenen Laufschienen.[6] Der – wie beim Dampfbetrieb – bis zu zehnteilige Probezug bestand aus Triebwagen und Beiwagen, wobei beide Adaptierungen gewöhnlicher Stadtbahnwagen waren. Erstere erhielten für den Test direkt auf den Achsen sitzende Nebenschlussmotoren. Von diesen erhofften sich die Ingenieure die Vorteile einer einfachen Geschwindigkeitsregelung sowie einen beträchtlichen Rückgewinn an elektrischer Energie bei der Befahrung der zahlreichen Gefällstrecken der Stadtbahn. Zur Bremsung des Zuges stand neben den normalen Handbremsen die durchlaufende Luftsaugbremse zur Verfügung. Außerdem waren die Motoren mit einer Kurzschlussbremse nach Straßenbahnbauart ausgestattet.[39]

Einen zweiten Elektrifizierungsversuch unternahm das Prager Unternehmen Křizík & Co in den Jahren 1906–1907 zwischen den Stationen Hauptzollamt und Praterstern. Hierzu errichtete Křizík ein eigenes Unterwerk, das die Strecke mit zwei mal 1500 Volt Gleichstrom in Dreileiteranordnung speiste, wobei zusätzlich zur doppelpoligen Oberleitung die Schienen als Mittelleiter benötigt wurden. Als Probelokomotive fand eine zweiachsige Lokomotive mit Mittelführerstand Verwendung, die als WIEN 1 bezeichnet wurde und später zur tschechoslowakischen Staatsbahn Československé státní dráhy (ČSD) gelangte.

Erster Weltkrieg

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs war für die Stadtbahn ein schwerer Rückschlag. Ihr gesamtes Netz diente ab der Generalmobilmachung am 31. Juli 1914 nun tatsächlich den Truppentransporten des Militärs, die zivile Personenbeförderung war fortan nur noch unter Einschränkungen möglich. Ihre militärische Aufgabe konnte sie hingegen voll erfüllen.[5] Wie auch auf anderen Eisenbahnstrecken im Land kam es kriegsbedingt immer wieder zu Totaleinstellungen des regulären Personenverkehrs, so erstmals ab dem 6. August 1914 und ein weiteres Mal ab dem 26. Mai 1915.[40] Einer der Gründe für die Einschränkungen war der Personalmangel, weil immer mehr Angestellte ihre Einberufung erhielten. Ersatzweise mussten deshalb, wie zuvor bereits im Schaffnerdienst bei der Straßenbahn üblich, ab Juni 1915 erstmals auch auf der Stadtbahn Frauen eingestellt werden – die allerdings nur die Stationsdienste übernahmen. Um eine möglichst schnelle und reibungslose Umstellung zu gewährleisten, engagierte die Verwaltung hierfür jedoch nur Ehefrauen und Töchter von männlichen Angestellten.[41]

Ferner dienten 461 Stadtbahnwagen, das heißt etwas mehr als die Hälfte des Gesamtbestands, der Armee. So stellte das Eisenbahnministerium, auf Anregung des k.u.k. Kriegsministeriums, allein dem Österreichischen Roten Kreuz zwölf aus Stadtbahnmaterial gebildete Krankentransportzüge mit jeweils 25 Wagen zur Verfügung.[42] Diese Staatsbahnkrankenzüge bestanden aus Wagen der III. Klasse, sie konnten – auf eingeschobenen Feldtragen – 72 Liegende und 225 Sitzende Verwundete transportieren. Das Einladen der Kranken erfolgte durch zwei Fensteröffnungen in den Seitenwänden, die durch eine Klappe geschlossen wurden.[43]

Knapp einen Monat nach Kriegsende musste die Stadtbahn wegen Kohlemangels, diese musste jetzt teuer aus den im Krieg verlorenen Bergbaurevieren importiert werden, am 8. Dezember 1918 erneut fast komplett eingestellt werden.[44] Lediglich die Vorortelinie blieb – sowohl während als auch nach dem Krieg – fast durchgehend in Betrieb, wenn auch zeitweise stark ausgedünnt. Während 1907 noch 67 Züge täglich verkehrten, waren es 1917/1918 nur noch 50 Züge und 1919 sogar nur 22 Züge. Erst 1920 erhöhte sich die Frequenz wieder auf 42 Züge, 1921 fuhren dann sogar schon 54 Züge täglich.[4]

Nach dem Zerfall der Monarchie

In Folge des Zerfalls der Habsburgermonarchie, der Auflösung Österreich-Ungarns, die im Herbst 1918 stattfand und 1919/1920 in Friedensverträgen bestätigt wurde, verlor die Staatsbahn weitgehend das Interesse an der Wiener Stadtbahn; auch die früheren militärischen Überlegungen spielten jetzt keine Rolle mehr. Zudem sorgten die am 10. November 1920 beschlossene Bundesverfassung und das auf ihr beruhende Trennungsgesetz vom 29. Dezember 1921 für die Herauslösung der Gemeinde Wien aus dem Bundesland Niederösterreich, sodass sich beim Stadtbahnverkehr ins Wiener Umland fortan zwei Bundesländer miteinander abstimmen mussten.

Durch die neue Randlage Wiens in der noch jungen Republik Österreich hatten sich außerdem die Verkehrsströme stark verändert, insbesondere der Verkehr nach Norden und Osten brach fast völlig zusammen. Außerdem sank in Folge des Krieges erstmals überhaupt in der Geschichte die Einwohnerzahl der Hauptstadt, und die Aussicht, Wien werde auf vier Millionen Einwohner anwachsen, war nun nicht mehr realistisch. Somit war – aus Sicht des damaligen Betreibers – erst recht kein rentabler Stadtbahnverkehr zu erwarten. Ferner hatten die Rauchgase des Dampfbetriebs – wie schon bei Eröffnung befürchtet – insbesondere den Stahlbetondecken und Metallträgern in den Tunnelbauwerken stark zugesetzt, sodass sich die Infrastruktur der Stadtbahn nach Kriegsende in einem schlechten Zustand befand.[45] Die Tunneldecken mussten anschließend mit dem sogenannten Torkretverfahren, das heißt der Verwendung von Spritzzement, repariert werden.[46]

Erst ab dem 1. Juni 1922 verkehrten auch auf der oberen Wientallinie sowie der Gürtellinie wieder Stadtbahnzüge, als die Staatsbahn zur Entlastung des Westbahnhofs und des Franz-Josefs-Bahnhofs einen sogenannten Überleitungsverkehr in der Relation Neulengbach – St. Andrä-Wördern einrichtete und damit zwei Strecken provisorisch wieder in Betrieb nahm. Allerdings bedienten diese Züge auf den beiden reaktivierten Abschnitten nur ausgewählte Zwischenstationen, dies waren Unter St. Veit-Baumgarten, Hietzing, Meidling-Hauptstraße, Gumpendorfer Straße, Haltestelle Westbahnhof, Währinger Straße und Nußdorfer Straße. Ab dem 1. Juni 1923 hielten sie auch in den Stationen Ober St. Veit und Josefstädter Straße, dafür entfiel die Station Nußdorfer Straße. Schon mit Ablauf des Sommerfahrplans am 30. September 1924 endete dieser Überleitungsverkehr in Folge der fortschreitenden Elektrifizierungsarbeiten wieder. Zuletzt bediente die Staatsbahn dabei nur noch die Relation Hütteldorf-Hacking–Meidling-Hauptstraße–Michelbeuern als Stichstrecke, wobei die Fahrgäste nur bis und ab der Station Alser Straße befördert wurden.[47][48]

Ferner verlor in Folge der Ausrufung der Republik Deutschösterreich am 12. November 1918 auch der Hofpavillon in Hietzing seine Funktion und diente anschließend lange Zeit dem Bildhauer Sepp Haberl-Carlo als Atelier.[49][50] Den Pavillon hatte der Kaiser zuvor ohnehin nur zweimal benutzt, am 16. Juli 1899 zur Besichtigung der unteren Wientallinie und am 12. April 1902 zur Besichtigung der Donaukanallinie.[51] Für seine Reisen bevorzugte er hingegen auch nach Eröffnung der Stadtbahn den nahegelegenen Bahnhof Penzing, für besondere Besucher wurde die Station aber immer wieder frequentiert.[52]

Von der Dampfstadtbahn zur U-Bahn

Nachdem die ursprünglich von der Gemeinde Wien geplante Vollintegration der Stadtbahn in das Straßenbahnnetz noch im Laufe des Jahres 1923 verworfen wurde, war auch die Wiener Elektrische Stadtbahn, kurz W.E.St. formalrechtlich eine klassische Eisenbahn. Nach der vergleichsweise raschen Elektrifizierung sowie zahlreichen kleineren Adaptierungen ging diese zwischen dem 3. Juni 1925 und dem 20. Oktober 1925 stufenweise in Betrieb. Ab letzterem Datum galt auch der neue Gemeinschaftstarif mit der Straßenbahn, der dem neuen Verkehrsmittel einen wirtschaftlichen Erfolg bescherte.

Das elektrifizierte Netz war ab 1925 vollständig vom restlichen Eisenbahnnetz getrennt und stattdessen durch die Mischbetriebslinie 18G an zwei Stellen mit dem städtischen Straßenbahnnetz verknüpft. Zum Einsatz kamen – auch im reinen Stadtbahnverkehr – klassische zweiachsige Straßenbahnwagen, die über die Jahrzehnte als Markenzeichen der elektrischen Stadtbahn galten. Für die zusammen 450 seinerzeit beschafften Trieb- und Beiwagen errichtete der neue Betreiber gleich drei neue Betriebsbahnhöfe in Michelbeuern, Heiligenstadt sowie Hütteldorf-Hacking und stellte für den neuen Unternehmenszweig 823 neue Dienstnehmer ein.[53]