„Motorrad“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

K Änderung 169988907 von Natascha W. rückgängig gemacht; Quark |

||

| Zeile 18: | Zeile 18: | ||

}} |

}} |

||

Ein '''Motorrad''' ist üblicherweise ein einspuriges [[Kraftfahrzeug]] mit [[Zweirad|zwei Rädern]] und einem oder zwei Sitzplätzen. Motorräder zeichnen sich durch ein im Verhältnis zum [[Personenkraftwagen|Pkw]] niedrigeres [[Leistungsgewicht]] aus. Die Motorleistung muss weniger [[Masse (Physik)|Masse]] beschleunigen und das Fahrzeug hat einen geringeren [[Rollwiderstand]], sodass leistungsstarke Serienmotorräder [[Beschleunigung]]swerte von 0 auf 100 km/h in 2,7 [[Sekunde (Einheit)|Sekunden]] erreichen können.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.motorradonline.de/vergleichstest/vergleichstest-muscle-bikes-ducati-harley-davidson-suzuki-yamaha-von-null-auf-100-kmh-rekord-jagd/363605?seite=8 |titel=Von null auf 100 km/h – Rekord-Jagd |werk=[[Motorrad (Zeitschrift)|Motorrad]] |datum=2011-03-31 |zugriff=2014-02-23}}</ref> Der [[Strömungswiderstandskoeffizient|Luftwiderstandsbeiwert]] von Motorrädern ist hingegen relativ hoch, sodass nur aerodynamisch perfektionierte Modelle Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen können.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.motorradonline.de/vergleichstest/technik-windkanal/105868 |titel=Wind-Rad |werk=[[Motorrad (Zeitschrift)|Motorrad]] |datum=2000-08-01 |zugriff=2014-10-22}}</ref> Am 1. Januar 2017 waren in Deutschland insgesamt 4,3 Millionen Krafträder zugelassen, |

Ein '''Motorrad''' ist üblicherweise ein einspuriges [[Kraftfahrzeug]] mit [[Zweirad|zwei Rädern]] und einem oder zwei Sitzplätzen. Motorräder zeichnen sich durch ein im Verhältnis zum [[Personenkraftwagen|Pkw]] niedrigeres [[Leistungsgewicht]] aus. Die Motorleistung muss weniger [[Masse (Physik)|Masse]] beschleunigen und das Fahrzeug hat einen geringeren [[Rollwiderstand]], sodass leistungsstarke Serienmotorräder [[Beschleunigung]]swerte von 0 auf 100 km/h in 2,7 [[Sekunde (Einheit)|Sekunden]] erreichen können.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.motorradonline.de/vergleichstest/vergleichstest-muscle-bikes-ducati-harley-davidson-suzuki-yamaha-von-null-auf-100-kmh-rekord-jagd/363605?seite=8 |titel=Von null auf 100 km/h – Rekord-Jagd |werk=[[Motorrad (Zeitschrift)|Motorrad]] |datum=2011-03-31 |zugriff=2014-02-23}}</ref> Der [[Strömungswiderstandskoeffizient|Luftwiderstandsbeiwert]] von Motorrädern ist hingegen relativ hoch, sodass nur aerodynamisch perfektionierte Modelle Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen können.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.motorradonline.de/vergleichstest/technik-windkanal/105868 |titel=Wind-Rad |werk=[[Motorrad (Zeitschrift)|Motorrad]] |datum=2000-08-01 |zugriff=2014-10-22}}</ref> Am 1. Januar 2017 waren in Deutschland insgesamt 4,3 Millionen Krafträder zugelassen,<ref>[http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Ueberblick/2016_b_ueberblick_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5 Statistisches Bundesamt Deutschland] (abgerufen am 13. Oktober 2017)</ref> in der Schweiz (Stand 30. September 2016) 720.381 Motorräder.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/11/03/blank/02/01/01.html |titel=Strassenfahrzeuge – Bestand, Motorisierungsgrad |hrsg=[[Bundesamt für Statistik|Bundesamt für Statistik (Schweiz)]] |datum=Mai 2015 |zugriff=2017-10-13}}</ref> |

||

In Deutschland zählen Motorräder zur Kategorie Kraftrad (Kurzform: Krad). Eine (in Deutschland) historische Bezeichnung ist [[Motorfahrrad]].<ref>siehe [[Dinglers Polytechnisches Journal]], online abrufbar unter: [http://dingler.culture.hu-berlin.de/search?q=Motorfahrrad dingler.culture.hu-berlin.de]</ref> |

In Deutschland zählen Motorräder zur Kategorie Kraftrad (Kurzform: Krad). Eine (in Deutschland) historische Bezeichnung ist [[Motorfahrrad]].<ref>siehe [[Dinglers Polytechnisches Journal]], online abrufbar unter: [http://dingler.culture.hu-berlin.de/search?q=Motorfahrrad dingler.culture.hu-berlin.de]</ref> |

||

Version vom 15. Oktober 2017, 09:22 Uhr

Ein Motorrad ist üblicherweise ein einspuriges Kraftfahrzeug mit zwei Rädern und einem oder zwei Sitzplätzen. Motorräder zeichnen sich durch ein im Verhältnis zum Pkw niedrigeres Leistungsgewicht aus. Die Motorleistung muss weniger Masse beschleunigen und das Fahrzeug hat einen geringeren Rollwiderstand, sodass leistungsstarke Serienmotorräder Beschleunigungswerte von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden erreichen können.[1] Der Luftwiderstandsbeiwert von Motorrädern ist hingegen relativ hoch, sodass nur aerodynamisch perfektionierte Modelle Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen können.[2] Am 1. Januar 2017 waren in Deutschland insgesamt 4,3 Millionen Krafträder zugelassen,[3] in der Schweiz (Stand 30. September 2016) 720.381 Motorräder.[4]

In Deutschland zählen Motorräder zur Kategorie Kraftrad (Kurzform: Krad). Eine (in Deutschland) historische Bezeichnung ist Motorfahrrad.[5]

Technikgeschichte

Die Geschichte des Motorrads ist zunächst die Geschichte des Fahrrads.[6] Sie begann 1817 mit der „Laufmaschine“ von Karl Drais. In den 1860er-Jahren wurde die Tretkurbel erfunden. Pierre Michaux entwickelte 1869 das Dampfrad, das als Vorläufer des Motorrads gilt; Dampfräder wurden bis in die 1890er-Jahre in den USA hergestellt.

Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach konstruierten 1885 den Reitwagen, einen Versuchsträger für den schnelllaufenden mit Benzin betriebenen Ottomotor. Dieses Fahrzeug gilt – trotz seiner seitlichen Stützräder – als erstes Motorrad.[7] Erstes Serienmotorrad mit Benzinmotor ist die Hildebrand & Wolfmüller von 1894. Dieser Hersteller verwendete erstmals das Wort „Motorrad“ und ließ es patentrechtlich schützen.[8] 1897 ging das De-Dion-Bouton-Motordreirad in Produktion, das erfolgreichste Motorfahrzeug vor der Jahrhundertwende. Im gleichen Jahr entwickelten die Gebrüder Werner in Frankreich ein Motorrad mit Frontantrieb. Mit der technischen Innovation des Spritzdüsenvergasers, einem Patent von Wilhelm Maybach von 1893, und der Magnetzündung, einem Patent von Robert Bosch von 1901, wurde das Motorrad wesentlich einfacher benutzbar.

1900 bis 1918

Die Entwicklung der Motorradtechnik wurde bis zum Ersten Weltkrieg nur von europäischen und amerikanischen Herstellern geprägt: 1902 stellte Griffon ein Motorrad mit V-Motor her. 1904 baute FN erste Motorräder mit Vierzylindermotor und Kardanwelle, Indian führte den Gasdrehgriff ein. 1905 erschienen die ersten Motorräder mit gefederter Vorderradaufhängung, ab 1909 gab es von Scott Zweitaktmotoren und Kickstarter. 1913 entwickelte Adalberto Garelli den Doppelkolbenmotor, eine besondere Bauform des Zweitaktmotors. 1914 bot Indian serienmäßig einen elektrischen Starter und eine elektrische Beleuchtung an.

Auch das Militär interessierte sich für das Motorrad. Bereits im Burenkrieg, später im Balkankrieg wurden Motorräder als Transportmittel eingesetzt. In größerer Zahl kam das Motorrad im Ersten Weltkrieg zum Einsatz. Wanderer und NSU waren die Hauptlieferanten für das kaiserliche Militär. Triumph, Douglas und Phelon & Moore waren auf britischer, Indian sowie Harley-Davidson auf amerikanischer Seite für die Militärproduktion zuständig. Der Haupteinsatz war die Nachrichtenübermittlung durch Meldefahrer sowie Krankentransporte mit Beiwagen.[9] Das erste Unternehmen, das in den USA Motorräder im industriellen Maßstab herstellte, war Indian – von 1913 bis 1917 der größte Motorradhersteller der Welt.

1918 bis 1945

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich Harley-Davidson zum größten Motorradhersteller der Welt; in Deutschland begannen zahlreiche Unternehmen mit der Motorradproduktion, darunter bekannte Namen wie DKW (1922) und BMW (1923). In den 1920er-Jahren begann auch die außermilitärische Verbreitung von Motorrädern mit Beiwagen. 1928 wurde DKW – bedingt durch die veränderten Steuergesetze und die Einführung der Umkehrspülung beim Zweitaktmotor – größter Motorradhersteller der Welt. Der Zweitaktboom sorgte dafür, dass bereits 1932 in Deutschland mehr Kleinkrafträder als Motorräder zugelassen waren.[10] Gilera verwendete 1934 erstmals einen quer eingebauten Vierzylinder-Viertaktmotor in der Rennmaschine „Rondine“.[11] 1935 stellte BMW die Teleskopgabel vor, im selben Jahr baute der japanische Hersteller Koto Trading Company, eine Tochterfirma von Sankyo, erstmals die Harley-Davidson Flathead in Lizenz nach. Koto Trading war damit der erste japanische Motorradhersteller. Honda (1948), Suzuki (1952), Yamaha (1954) und Kawasaki (1961) bauten erst nach dem Zweiten Weltkrieg Motorräder.

1920 stellte Ernest Walker in Daytona auf einer Indian mit 167,67 km/h den ersten von der FICM anerkannten Geschwindigkeitsweltrekord auf. Bis 1937 wurde der Geschwindigkeitsrekord u. a. durch Motoraufladung auf über 279,5 km/h (durch Ernst Jakob Henne) gesteigert.[12] Auch Zweitaktmotoren erhielten über die Kolbenladepumpe eine Leistungssteigerung, so unter anderem bei DKW.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Motorrad in großem Maßstab eingesetzt. Alle kriegsführenden Nationen stellten ihre Produktion auf militärische Zweiräder um. Die amerikanische Motorradindustrie, vertreten durch Harley-Davidson und Indian, produzierte über 300.000 Motorräder, die britische Industrie 425.000 Motorräder für die Alliierten. Auf deutscher Seite wurden spezielle Beiwagenmotorräder wie die Zündapp KS 750 und die BMW R 75 entwickelt.[13]

1945 bis 1969

Das Motorrad diente in der Nachkriegszeit als „billiger Autoersatz“. Die Motorräder sollten möglichst robust, zuverlässig und einfach konstruiert sein. Der Journalist Ernst Leverkus nannte entsprechende Modelle „Westerwaldmotorräder“ und führte als Beispiele die Ardi B 250, BMW R 24, NSU 251 OSL, Triumph BDG, Victoria KR 25 und Zündapp dB 201 an.[15]

1955 wurde NSU mit einer Jahresproduktion von 70.214 Motorrädern, 228.369 Mopeds und 45.747 Fahrrädern größter Zweiradhersteller der Welt.[16] Bis 1957 (Bundesrepublik Deutschland) beziehungsweise 1989 (DDR) gab es in Deutschland mehr Motorräder als Autos. In dieser Bevorzugung unterschieden sich die deutschen Verhältnisse deutlich von denen in den USA und den westeuropäischen Nachbarländern.[17] 1958 führte Ducati eine Variante der desmodromischen Ventilsteuerung ein. Konstruiert wurde diese bis heute gebaute Zwangssteuerung von dem Italiener Fabio Taglioni.[18][19]

In den 1960er Jahren verringerte sich die Motorradnachfrage und Produktion im Zeitalter des Wirtschaftswunders beständig, um 1969 die niedrigsten Produktions- und Zulassungszahlen zu verzeichnen. Die deutsche Motorradindustrie lag am Boden, nur BMW stellte noch – mit vierstelligen Produktionszahlen – Motorräder mit großem Hubraum her.[20]

1969 bis heute

Die japanische Motorradindustrie stellte 1972 jährlich über 3,5 Millionen Motorräder her, während im selben Jahr Deutschland einen Tiefstand von nur 198.221 zugelassenen Motorrädern aufwies. Honda wurde Weltmarktführer; das Kleinmotorrad Honda Super Cub war das weltweit meistgebaute Kraftfahrzeug. Den japanischen Herstellern gelang es, dem Zweirad eine neue Bedeutung als „Sport-, Hobby- und Freizeitgerät“ zu geben.[21]

1969 stellte Honda mit der CB750 Four ein richtungsweisendes Motorrad mit einem quer eingebauten Vierzylinder-Viertaktmotor und hydraulisch betätigter Scheibenbremse am Vorderrad vor, 1972 folgte die Kawasaki 900 als das erste moderne Superbike.

1976 lieferte Van Veen bei der OCR 1000 die erste elektronische Zündung.

1980 bot Kawasaki bei der Z1000 Fuel Injection die erste elektronische Benzineinspritzung bei einem Serienmotorrad an.

Im selben Jahr gab es bei Harley-Davidson den ersten Zahnriemenantrieb auf Primär- und Sekundärseite.

1981 stellte Honda die CX 500 Turbo vor, das erste Serienmotorrad mit Abgasturbolader.

1985 stellte Suzuki mit der GSX-R 750 das erste kompromisslos aus dem Rennsport abgeleitete Serienmotorrad vor und definierte damit die Klasse der Supersportler.[22]

1988 gab es bei BMW das erste Antiblockiersystem für Motorräder als Option und 1992 erstmals eine Traktionskontrolle bei der Honda Pan European.

1999 erschien das erste über 300 km/h schnelle Serienmotorrad, die Suzuki Hayabusa 1300, 2006 das erste Dreirad mit Schwenk-Mechanismus (Leaning Multi Wheeler), die Piaggio MP3. 2007 brachte Honda bei seiner Gold Wing einen Motorradairbag und 2014 die KTM AG bei ihrer 1190 Adventure die Motorcycle Stability Control (MSC), eine elektronische Stabilitätskontrolle der Robert Bosch GmbH.

Entwicklung der Bauarten

In der Anfangszeit der Motorradentwicklung gab es nur eine Kategorie, das Motorfahrrad. 1902 entstanden die ersten für einen bestimmten Zweck gebauten Motorräder, die Rennmotorräder, sowie 1903 die Motorräder mit Beiwagen. 1909 erschienen erste Geländemotorräder, um 1914 erste Trialmaschinen. Im Laufe der Jahre erfuhren Straßenmotorräder technische Veränderungen, sodass spezifische Bezeichnungen entstanden.[23] Im Laufe des 20. Jahrhunderts entstanden immer wieder spezielle Bauformen.

Kleine Motorräder

Mofas (Motorfahrrad), Mopeds (Motorpedalfahrzeug), Mokicks und Kleinkrafträder sind motorisierte Zweiräder, die eine geringe Leistung und eine geringere Fahrerlaubnisvoraussetzung haben. Mopeds und Mofas sind mit Pedalen ausgerüstet, genau wie Fahrräder mit Hilfsmotor. Einer der bedeutendsten Hersteller war Kreidler, der den heute noch gültigen Weltrekord für Kleinmotorräder bis 50 cm³ hält. 1977 wurde der Niederländer Henk van Kessel auf einer Kreidler Black Arrow mit einem Mittelwert von 221,586 km/h auf der A50 bei Apeldoorn gemessen.[24] Sehr kleine Motorräder, sogenannte Pocket Bikes, sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen.

Motorradgespann

Motorradgespanne bestehen aus einem Motorrad und einem seitlich angebrachten Beiwagen, auch Seitenwagen genannt. Sie haben üblicherweise drei Räder, typischerweise in asymmetrischer Anordnung.

Quad

Quads zählen nicht zu Motorrädern, auch wenn Motoren und Bedienungselemente ähnlich sind und Hersteller aus dem Motorradbau kommen. In Deutschland können sie mit dem Autoführerschein gefahren werden, im Gegensatz zu Trikes, für die seit 19. Januar 2013 ein Motorradführerschein erforderlich ist.

Typen von motorisierten Zweirädern

Verkehrsrecht

![]() Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten!

Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten!

Begriffsbestimmung

Nach der Richtlinie 2002/24/EG vom 18. März 2002[25] und der Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung) vom 3. Februar 2011[26] werden zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge in folgende EG-Fahrzeugklassen unterteilt:

- Krafträder: zweirädrige Kraftfahrzeuge mit oder ohne Beiwagen, mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³ im Falle von Verbrennungsmotoren, und/oder mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h.

- Leichtkrafträder: Krafträder mit einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW und im Falle von Verbrennungsmotoren mit einem Hubraum von mehr als 50 cm³, aber nicht mehr als 125 cm³.

- Kleinkrafträder: zweirädrige Kraftfahrzeuge oder dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und folgenden Eigenschaften:

a) zweirädrige Kleinkrafträder: mit Verbrennungsmotor, dessen Hubraum nicht mehr als 50 cm³ beträgt, oder mit Elektromotor, dessen maximale Nenndauerleistung nicht mehr als 4 kW beträgt.

b) dreirädrige Kleinkrafträder: mit Fremdzündungsmotor, dessen Hubraum nicht mehr als 50 cm³ beträgt, mit einem anderen Verbrennungsmotor, dessen maximale Nutzleistung nicht mehr als 4 kW beträgt, oder mit einem Elektromotor, dessen maximale Nenndauerleistung nicht mehr als 4 kW beträgt.

Die alte DIN 70010 vom April 1978 bezeichnete Krafträder als „einspurige Kraftfahrzeuge mit zwei Rädern. Durch das Mitführen eines Beiwagens wird die Eigenschaft als Kraftrad nicht berührt“. Und „Motorräder sind Krafträder, die mit Knieschluß gefahren werden und keine Tretkurbel haben“. Bei Motorrollern fehlt der Knieschluss. „Liegt der Hubraum unter einer vom Gesetzgeber festgelegten Größe, so werden sie Kleinkrafträder genannt.“

Fahrerlaubnis

Zum Motorradfahren auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen ist eine ausreichende Fahrerlaubnis (je nach Motorleistung) erforderlich. In der EU sind es die Klassen

- A – unbeschränkt, ab dem 24. Lebensjahr oder nach zwei Jahren Besitz der neuen Klasse A2 und einer praktischen Fahrprüfung.

- A2 – (ersetzt die alte Klasse Ab), ab dem 18. Lebensjahr; max. 35 kW und max. 0,2 kW/kg Leergewicht.

- Bezeichnung in der Schweiz: „A (beschränkt)“ – beschränkt, ab dem 18. Lebensjahr; max. 35 kW und nicht mehr als 0,2 kW/kg Leergewicht (seit 1. April 2016); nach zweijährigem Besitz kann, klaglose Fahrpraxis vorausgesetzt, mit einer praktischen Prüfung in die unbeschränkte Klasse A aufgestiegen werden.

- A1 – ab dem 16. Lebensjahr; max. 11 kW, max. Leistungsgewicht 0,1 kW/kg Leergewicht (nach der Fahrerlaubnisregelung vom 19. Januar 2013 fällt die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h weg)

Offene dreirädrige Fahrzeuge (mit symmetrischer Radanordnung, d. h. kein Gespann) werden allgemein als Trike bezeichnet; dafür wird bis 15 kW ein Führerschein der Klasse A1 benötigt, über 15 kW Klasse A,[27] jedoch mit dem Mindestalter von 21 Jahren.[28]

Alte Führerscheinklassen

Die länderspezifischen alten Fahrerlaubnisklassen behalten bis 2033 ihre Gültigkeit.[29] In Deutschland sind dies die alten Klassen 1, 1a oder 1b bzw. 3 (muss vor dem 1. April 1980 erteilt worden sein) sowie Klasse A (beim DDR-Führerschein).

Verhalten im Stau

In Deutschland ist das Hindurchschlängeln zwischen stehenden oder im Kolonnenverkehr fahrenden Fahrzeugen verboten. Auf Autobahnen darf weder im linken Randstreifenbereich überholt werden, noch dürfen Seitenstreifen oder Rettungsgasse benutzt werden.[30][31][32][33][34][35] Anders als für Rad- und Mofafahrer, die vor roten Ampeln mit mäßiger Geschwindigkeit rechts überholen dürfen (§ 5 Abs. 8 StVO), gibt es für Motorradfahrer im Stau keine Privilegien. Sie müssen wie jedes andere Fahrzeug auf ihrer Position verbleiben.

Verstöße hiergegen werden jedoch in der Praxis kaum verfolgt. Die Polizei dulde das Durchfahren von Staus allerdings nur aus Sachzwängen, weil es die völlige Ausnahme sei, dass ein Polizist auf dem Motorrad hinterherfahre, um die Personalien des Täters festzustellen, und die Feststellung des Halters über das Kennzeichen nicht ausreiche, weil es in Deutschland keine Halterhaftung gäbe.[36] Nach einer Umfrage des Instituts für Zweiradsicherheit im Jahre 2009 gab 75 % der befragten Motorradfahrer an, durch den Stau zu fahren.[37] Zur Begründung wird auf die besondere Situation des Motorradfahrers verwiesen, dessen schützende Funktionskleidung im Stau im Hochsommer einen Hitzestau verursachen könne. Dazu komme die im Stand aufsteigende Hitze des Motors, der sich meist unmittelbar unter dem Fahrer befindet. Ständiges Ausbalancieren des Einspurfahrzeugs im Stau bei Stop-and-Go-Fahrten sei sehr anstrengend und ermüdend. Motorradfahrer, die im Stau stehen, seien den Abgasen der Fahrzeuge um sie herum, insbesondere von den rechts fahrenden Lkw, die ihre Abgase zur linken Seite ausstoßen, schutzlos ausgeliefert.[37]

Kommt es infolge verbotenen Durchschlängelns zu einem Unfall, trifft den Motorradfahrer regelmäßig eine zivilrechtliche Mitschuld.[34][38]

Eine beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereichte Petition, mit der eine Legalisierung des Durchfahrens von Staus erreicht werden sollte,[39] blieb ohne Erfolg. Am 17. März 2016 teilte der Petitionsausschuss mit, das Problem sei im Bund/Länder-Fachausschuss StVO/Ordnungswidrigkeiten im Jahre 2009 mit Ländervertretern beraten worden, die den Vorschlag mit großer Mehrheit abgelehnt hätten. In den ersten Minuten nach einem Unfall müssten Rettungsgasse und Standstreifen für die Rettungsdienste zur Bergung und Versorgung von verletzten Personen frei bleiben. Zu einer abstrakt-generellen Freigabe von nicht befahrbaren Flächen gäbe es keinen Anlass. Sei absehbar, dass sich die Verkehrslage nicht entspanne, könne die Polizei vor Ort Rettungsgasse und Standstreifen im Einzelfall zur Benutzung frei geben. Bei langen Staus bestünde zudem die Möglichkeit, den Motor abzustellen und das Motorrad mit dem Ständer im Stand zu halten.[40]

Die wenigen Studien zur Verkehrssicherheit von „Durchschlänglern“ zeichnen kein klares Bild. Zwar sei die Universität von Berkeley, Kalifornien, im März 2015 nach einer umfassenden Auswertung von Unfalldaten zum Ergebnis gekommen, dass das im US-amerikanischen „Lane Splitting“ genannte langsame Durchfahren des Staus für Motorradfahrende sechsmal sicherer sei, als sich hinten anzustellen. Frühere Studien aus den USA und Europa konnten hinsichtlich des Unfallrisikos jedoch so gut wie keine Unterschiede feststellen.[41]

Der ADAC befürwortet weiterhin eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Er favorisiert die Freigabe der Standspur für Zweiradfahrer statt einer Nutzung der Rettungsgasse. Nach dem Vorschlag dürften Motorradfahrer nur an stehenden Fahrzeugen, nicht schon bei zähfließendem Verkehr, mit geringer Geschwindigkeit (20 km/h) und gebotener Vorsicht vorbeifahren und müssten die Autobahn bei Stau an der nächsten Anschlussstelle verlassen. Ausreichender Seitenabstand sei zur Vermeidung kritischer Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern unerlässlich.[42]

In den meisten anderen Ländern (z. B. Frankreich, Niederlande, Italien und Großbritannien) ist das Durchschlängeln im Stau ebenfalls nicht erlaubt, wird jedoch, ähnlich wie in Deutschland, in der Regel nicht strafrechtlich verfolgt.[42] In der Schweiz haben die Motorradfahrer ihren Platz in der Fahrzeugkolonne beizubehalten, wenn der Verkehr angehalten wird (Art. 47 Abs. 2 Strassenverkehrsgesetz [SVG]).

Nach einer Information des ADAC sei Vorbeischlängeln mit Motorrädern an stehenden oder langsam fahrenden Fahrzeugkolonnen in Belgien inzwischen erlaubt. Hierbei dürfe jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht überschritten werden. Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Motorrad und zu überholendem, langsam fahrenden Fahrzeug dürfe nicht mehr als 20 km/h betragen.[43]

In Österreich ist es Motorradfahrern seit Inkrafttreten der 20. Novelle der StVO am 22. Juli 1998 erlaubt, neben oder zwischen bereits angehaltenen Fahrzeugen vorzufahren, um sich mit ihren Fahrzeugen weiter vorne aufzustellen, wenn der Verkehr vor Kreuzungen, Straßenengen, schienengleichen Eisenbahnübergängen und dergleichen zum Anhalten gekommen ist. Sie dürfen dann neben oder zwischen den bereits angehaltenen Fahrzeugen vorfahren, wenn für das Vorfahren ausreichend Platz vorhanden ist und die Lenker von Fahrzeugen, die ihre Absicht zum Einbiegen angezeigt haben, dadurch beim Einbiegen nicht behindert werden (§ 12 Abs. 5 österr. StVO). Als ausreichender Mindestabstand wird 1,40 m angesehen. Das Vorfahren ist links oder rechts möglich. Randlinien dürfen überfahren werden, Sperrlinien und Sperrstreifen hingegen nicht. Voraussetzung ist stets, dass der Verkehr steht; ein Vorbeifahren an Autos, die sich im Schritttempo bewegen, ist verboten.[44][45]

Während deutsche Quellen davon ausgehen, dass sich diese Regelung auch auf Autobahnen beziehe,[36][42] wird die Regelung in österreichischen Quellen auf Autobahnstaus für nicht anwendbar gehalten. Sie sei nur für relativ kurze, überschaubare Strecken von wenigen hundert Metern gedacht; ein Stau auf der Autobahn könne sich aber hinziehen.[46][44][47] Gesetzessystematisch spricht für diese Sichtweise, dass ein Aufstellen vor der stehenden Kolonne, wie vom Gesetz erwartet, vom Motorradfahrer nicht beabsichtigt ist; er will aus dem Stau herausfahren und nicht an der Stauspitze weiter warten.

Bestand

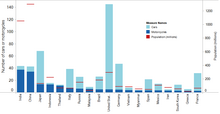

Weltweit

Der Anteil von Motorrädern und Rollern ist unterschiedlich verteilt: 65 Prozent der über 200 Millionen weltweit motorisierten Zweiräder (Stand 2006)[48] sind in Asien zugelassen. Im asiatischen Raum hat das Kraftrad eine höhere Verbreitungsrate als das Auto. Der höchste Pro-Kopf-Anteil je 1.000 Einwohner hat Malaysia mit 238, gefolgt von Griechenland mit 220 und Thailand mit 174.[49]

Deutschland

Der Bestand von insgesamt 4.161.779 zweirädrigen Krafträdern in Deutschland zum 1. Januar 2017 nach Hersteller:[50]

| Hersteller | Einheiten | Anteil | Produktionsstätten |

|---|---|---|---|

| 691.069 | 16,6 % |

| |

| 564.508 | 13,6 % |

| |

| 537.890 | 12,9 % | ||

| 514.311 | 12,4 % | ||

| 353.731 | 8,5 % | ||

| 328.401 | 7,9 % | ||

| 209.198 | 5,0 % | ||

| 117.660 | 2,8 % | ||

| 86.914 | 2,1 % | ||

| 79.794 | 1,9 % | ||

| 74.197 | 1,8 % | ||

| 43.373 | 1,0 % | ||

| 41.149 | 1,0 % | gehört seit 2004 zu Piaggio-Gruppe | |

| 36.180 | 0,9 % | gehört seit 2004 zu Piaggio-Gruppe | |

| 33.014 | 0,8 % | gehört zu Hyosung S&T Motors | |

| 28.239 | 0,7 % | ||

| 18.225 | 0,4 % | ||

| Sonstige | 404.326 | 9,7 % | |

| Insgesamt | 4.161.779 | 100,00 % |

Damit kommt mehr als die Hälfte, der in Deutschland zugelassenen Motorräder, von japanischen Herstellern.

Technik

Ein Motorrad besteht im Wesentlichen aus dem Motorradrahmen, Motor, Getriebe, Antrieb, Hinterradaufhängung mit Hinterrad, Vorderradaufhängung mit Vorderrad, Bremsanlage, Lenker, Tank und Sitzbank. Die kompakten Abmessungen eines Motorrades führen meist dazu, dass Motor und Getriebe in einem gemeinsamen Gehäuse zusammengefasst sind. Motorradmotoren werden nach Arbeitsprinzip und Bauart unterschieden.

Verbrennungsmotor

Ottomotor

Fast alle zurzeit zugelassenen Motorräder werden von Hubkolben-Verbrennungsmotoren nach dem Otto-Prinzip (Ottomotor) angetrieben. Sie lassen sich nach Taktart (Zwei- oder Viertakt), Anzahl und Anordnung der Zylinder, Anzahl und Anordnung der Ventile und deren Steuerung unterscheiden.

In der Anfangszeit hatten die Motorräder (nach dem Dampfmotor) ausschließlich Viertaktmotoren als Antriebsquelle. Erst 1908 führte Scott den Zweitaktmotor im Motorrad ein. In den 1930er-Jahren war der Zweitaktmotor bei motorisierten Zweiradfahrzeugen am weitesten verbreitet.[51] In den 1970er-Jahren gab es Zweitaktmotoren auch in hubraumgrößeren Straßenmotorrädern, unter anderem in der Kawasaki 750 H2 und Suzuki GT 750. Durch die schrittweise Anhebung der Abgasvorschriften ging der Anteil der Zweitaktmotoren stetig zurück. Letztes käufliches Zweitakt-Motorrad war bis 2002 die Aprilia RS 250 mit dem Motor der Suzuki RGV 250 Gamma, letztes Leichtkraftrad war 2012 die Aprilia RS 125.

Heute können die Emissionsvorschriften mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand von Zweitaktmotoren nicht erfüllt werden. Bei neu zugelassenen Motorrädern und Leichtkrafträdern ist der Zweitaktmotor nicht mehr vertreten.[52]

Bei Motorrädern kommen und kamen folgende Zylinderbauarten zum Einsatz:

- Einzylinder: Stehend oder liegend

- Zweizylinder: Bauarten als Reihenmotor (die Zylinder sind stehend oder leicht nach vorne geneigt in einer Reihe angeordnet), Boxermotor (die Zylinder liegen sich 180° gegenüber) oder V-Motor (die Zylinder sind in einem Winkel angeordnet). Erstes Motorrad mit V2-Motor war die Griffon von 1902, der erste Boxermotor kam von Douglas (1910).[53]

- Dreizylinder: Der erste Reihendreizylinder mit Viertaktmotor war in der Moto Guzzi Tre Cilindri (1933) eingebaut, als Zweitaktmotor in der Scott Modell 3S (1934). Heute (2014) stellen Triumph, MV Agusta, Yamaha und Benelli Motorräder mit Reihen-Dreizylindermotor her. Rennmotorräder waren mit drei Zylindern (zwei Zylinder stehend, ein Zylinder liegend: DKW-Rennmaschine von 1953 oder zwei Zylinder liegend, ein Zylinder stehend: Honda NS400R) ausgerüstet. Als Besonderheiten gelten der W-Motor – Alessandro Anzani fertigte 1906 einen W-Motor – und der Umlaufmotor von Killinger & Freund (1938).

- Vierzylinder: Üblicherweise heute als Reihenmotor, seltener als V-Motor oder Boxermotor gebaut. Erster Vierzylinder in Boxerbauweise war die Holden (1897), erste V4 war die Clément V4 (1902), der erste Reihenvierzylinder war bei FN (1904) eingebaut, auf einem Hubzapfen gab es nur die Torpedo V4 von 1909. Eine Sonderrolle nehmen Quadratmotoren ein, dabei sind zwei Reihen-Zweizylinder hintereinander in einem Gehäuse angebracht; diese Motoren haben zwei Kurbelwellen. Typische Vertreter waren die Suzuki RG 500 Gamma als Zweitakter oder die Ariel Square Four als Viertakter. Einen H-Motor gab es bei der Brough Superior Dream.

- Fünfzylinder: Als Umlaufmotor in der Millet (1892) und Megola (1921), als Reihenmotor bei der Honda-Rennmaschine mit 125 cm³ (1965), als V-Motor bei Honda RC211V (2002).

- Sechszylinder: Als Boxermotor in der Honda Gold Wing, als Reihenmotor bei Kawasaki Z1300, Benelli 750 Sei, Honda CBX und BMW K 1600; als V-Motor bei der Laverda V6 sowie als VR-Motor bei der Horex VR6.

- Siebenzylinder: Dufaux (1905).

- Achtzylinder: Curtiss V8 (1906), Galbusera V8 (1938), Moto Guzzi V8 (1955–1957), Boss Hoss (seit 1991), Morbidelli V8 (1994–1997).

Schiebermotor

Der schottische Hersteller Barr & Stroud entwickelte nach dem Ersten Weltkrieg einen Einzylinder-Schiebermotor nach dem System Burt-McCollum mit 350 cm³ Hubraum. Der Motor wurde in Motorrädern unter anderem von Rex-Acme (1922) und Beardmore Precision (1923) eingebaut. Ein Zweizylinder-V-Motor mit 990 cm³ Hubraum folgte und wurde kurzzeitig bei Motorrädern der Marken Grindlay-Peerless (1924) und Brough Superior (Mark I) verwendet.[54]

Dieselmotor

Selten wird der Dieselmotor angeboten. In neuerer Zeit waren auch Umbauten von Motorrädern mit Dieselmotoren zu erhalten (meist Enfield India mit Einbaumotoren süddeutscher und italienischer Hersteller), bis EU-Zulassungsvorschriften hinsichtlich der Emissionen Zulassungsschwierigkeiten bereiteten. Mit Dieselmotoren entstanden die Modelle Taurus 325/Centaurus 851, Sommer-Hatz-Diesel, bis schließlich der indische Hersteller des Basismotorrads selbst eine Enfield Diesel anbot. Sommer bietet aktuell den Einzylinder-Diesel mit 462 cm³ Hubraum und 8 kW Leistung und Euro 4 an.[55]

Wankelmotor

Der Wankelmotor wurde erstmals 1974 bei der Hercules W 2000 verwendet. Ende der 1970er bis Anfang der 1980er folgten die Suzuki RE 5, Norton TT und Van Veen OCR 1000. Seitdem gab es keine Serien-Wankelmotorräder mehr.

Wellenturbine

Die Wellenturbine ist mehr oder weniger ein Einzelstück, siehe Y2K Turbine Superbike.

Elektromotor

Mittlerweile nimmt die Zahl der Elektromotorräder (Motorräder mit Elektromotoren), die durch kompakte Akkumulatoren mit Energie versorgt werden, zu. Im Jahr 2009 fand das erste Straßenrennen mit Elektromotorrädern auf der Isle of Man statt. Diese jährliche Veranstaltung hat sich vom ursprünglichen Organisator TTXGP getrennt und firmiert inzwischen als TT Zero.[56]

Kurz nach dem ersten Wettkampf auf der Isle of Man kündigte der Motorradsport-Weltverband Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) an, im Jahr 2010 eine Elektro-Rennserie ins Leben zu rufen. Neben dem e-Power International Championship der FIM führt in Australien, Europa und Nordamerika auch TTXGP Rennserien für Elektromotorräder durch.[57]

Hybridelektroantrieb

Hybridelektroantriebe werden bisher nur für Motorroller angeboten. Das weltweit erste Fahrzeug dieser Art war der Piaggio MP3 Hybrid 125. Von Motorradherstellern existieren derzeit nur erste Designstudien.[58]

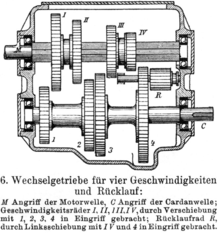

Getriebe und Kupplung

Bei den meisten modernen Motorrädern sind Getriebe und Motor in einem gemeinsamen Gehäuse ausgeführt, sodass es nur einen Ölkreislauf gibt. Der Nachteil dieser Bauform ist hauptsächlich der höhere Verschleiß der Getrieberäder durch die Rußrückstände im Motorenöl. Das Motorenöl eines Motorrades muss daher auch in kürzeren Intervallen gewechselt werden als bei Kraftfahrzeugen, bei denen Motor und Getriebe getrennt sind, da es sonst zu übermäßigem Getriebeverschleiß kommen kann.

Schaltgetriebe

Üblicherweise kommen bei Motorrädern mit Schaltgetriebe Mehrscheibenkupplungen zum Einsatz. Serienmotorräder sind üblicherweise mit Nasskupplungen ausgerüstet, welche im Ölbad laufen. Einige wenige Hersteller, wie zum Beispiel Ducati, verwenden Trockenkupplungen, die eine bessere Kraftübertragung und feinere Dosierung ermöglichen. Sie erzeugen auch ein charakteristisches, klapperndes Geräusch. Allerdings sind sie heikler auf Schäden durch das übermäßige Schleifenlassen der Kupplung. Trockenkupplungen werden wegen der fehlenden Kühlung durch ein Ölbad schnell heiß, was dazu führt, dass die Kupplung verbrennt, sofern keine ausreichende Luftkühlung gegeben ist (beispielsweise im Stop-and-Go-Verkehr).

Wegen ihrer kompakten Bauform werden Motorrad-Schaltgetriebe als sequentielle Getriebe ausgeführt. Es kann nur in den nächsthöheren oder nächstniedrigeren Gang geschaltet werden. Ein direktes Überspringen von Gängen wie bei der H-Schaltung des Autogetriebes ist nicht möglich.

Doppelkupplungsgetriebe

Als automatisiertes Schaltgetriebe wird vereinzelt auch bei Motorrädern ein Doppelkupplungsgetriebe eingesetzt. Ein Doppelkupplungsgetriebe ermöglicht einen vollautomatischen Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung. Die Gangwahl ist, je nach Voreinstellung, manuell möglich oder erfolgt automatisiert. Als erster Hersteller bot Honda ab 2010 das Modell Honda VFR 1200 F mit einem Doppelkupplungsgetriebe an, inzwischen wird die Technik für einen Aufpreis von 1000 Euro auch in den Modellen NC700S, NC700X und Crosstourer angeboten. Bei dem mit der NC700-Reihe verwandten Großroller Integra gehört es zur Serienausstattung.[59]

Automatikgetriebe

Während Motorroller überwiegend mit einem stufenlosen CVT-Getriebe ausgestattet sind, ist das Automatikgetriebe bei Motorrädern selten. Aprilia bietet seit 2008 mit der 850 Mana/Mana GT ein Automatikgetriebe, das nicht über Fliehkraftgewichte die Übersetzung steuert, sondern dem Fahrer über Stellmotoren sieben Übersetzungsstufen anbietet.[60][61]

Antriebsstrang

Der Antrieb eines Motorrades wird nach der Bauweise in Vorderradantrieb, Hinterradantrieb oder Allradantrieb unterschieden.

Der Antrieb erfolgt beim Motorrad in der Regel auf das Hinterrad. Selten wurde der Vorderradantrieb – insbesondere nur bei leichten Krafträdern – verbaut, siehe: Zweirad mit Frontantrieb. Die Werner von 1897 war das erste Motorrad mit Frontantrieb. In Lizenz wurden diese „Motorfahrräder“ u. a. von der Fahrzeugfabrik Eisenach, der Cyklon Maschinenfabrik und dem Britischen Motor Syndikat gebaut. NSU baute von 1931 bis 1935 das Motosulm mit einem 63-cm³-Motor an der Gabel und Rollenkettenantrieb auf das Vorderrad. 1946 griff der französische Hersteller Solex mit der Vélosolex die ursprüngliche Idee der Gebrüder Werner mit Reibrollenantrieb wieder auf. Die Zweitaktvariante des Solex wurde bis 2012 gebaut, eine Elektroversion wird bis heute angeboten.[62] Die Megola der 1920er-Jahre war ein Motorrad mit Umlaufmotor im Vorderrad, ähnlich wie das Einzelstück Killinger & Freund Motorrad von 1938.

Ein Sonderfall ist der Allradantrieb, der bislang im Serienmotorrad ab 1963 bei der Rokon Trail-Breaker, bei Versuchsmotorrädern (Savard, Suzuki XF4) und Wettbewerbsmotorrädern, beispielsweise 2004 in der Yamaha WR 450 F 2-Trac bei der Rallye Dakar, zum Einsatz kam.[63]

Die Ausführung wird in Ketten-, Zahnriemen- oder Kardanantrieb unterschieden. In der Anfangszeit des Motorfahrrads war der Treibriemen aus Leder Stand der Technik. Bereits 1901 stellte Indian ein Motorrad mit Kettenantrieb vor, 1904 FN den Kardanantrieb. Der erste moderne Zahnriemenantrieb erfolgte 1980 durch Harley-Davidson.

Kette

Für den Kettenantrieb eines Motorrads wird in der Regel eine Rollenkette eingesetzt. Das antreibende Element wird Kettenritzel (oft einfach nur Ritzel), das abtreibende Kettenrad oder Zahnkranz genannt. Kettenantriebe sind wartungsintensiv (Nachschmieren mit Kettenfett oder -öl und regelmäßiges Einstellen des Kettendurchhangs). Die Vorteile des Kettenantriebs liegen in seiner einfachen Bauweise und der damit verbunden Kostenersparnis sowie der Möglichkeit, die Übersetzung einfach anpassen zu können. Nachteile sind neben dem Wartungsaufwand auch die Verschmutzung der Maschine durch das abgeschleuderte Schmiermittel sowie der abnehmende Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad liegt im neuen Zustand bei 92 Prozent, bei abgelaufenen Ketten im Extremfall bei 80 Prozent.[64] Durch Kapselung (Kettenkasten) oder automatische Schmiersysteme (Kettenöler) kann der Wartungsaufwand von Kettenantrieben erheblich verringert werden.

Zahnriemen

Der Zahnriemenantrieb läuft leiser als der Kettenantrieb und ist weitgehend wartungsfrei. Die Lebensdauer ist etwa doppelt so hoch wie bei der Kette. Als Nachteil ist die – im Vergleich zur Kette – größere hintere Riemenscheibe sowie die breitere Bauweise zu sehen. Der Wirkungsgrad liegt etwa bei dem eines neuen Kettenantriebs. [65] Aktuell liefern nur die Hersteller Harley-Davidson, Victory und Zero den Zahnriemen an allen Modellen.[66]

Kardanwelle

Bei Motorrädern mit längs eingebautem Motor und längs liegender Kurbelwelle (z. B. bei Boxer- und V-Motoren) ist eine ebenfalls längs liegende Welle das einfachste Mittel für die Weiterleitung des Drehmoments nach hinten. Erst am Hinterrad wird mit einem Kegelradgetriebe die Drehachse von längs nach quer umgelenkt. Die entsprechende Welle ist am Motorrad eine Kardanwelle (Welle mit Kardangelenk). Der Längenausgleich (u. a. federungsbedingt) wird mit einem Schubgelenk in der Mitte der Kardanwelle ermöglicht. Mit zwei Gelenken reduziert sich der Wirkungsgrad auf unter 90 Prozent.[67]

Motorräder mit quer liegender Kurbelwelle benötigen für einen Kardanantrieb zwei Kegelradsätze: neben dem am Hinterrad noch einen weiteren am Getriebeausgang. Beispiele dafür sind Modelle von Yamaha (XS750, XS850, XS1100, XJ650, XJ750, XJ900 und V-Max) und Kawasaki (Z1000ST und Z1300).

Aktuell bietet nur Moto Guzzi bei allen Modellen den Kardantrieb an – früher waren es auch BMW und MV Agusta. Als erster japanischer Hersteller baute Honda 1974 bei der Gold Wing einen Sekundärantrieb mit Gelenkwelle. Insbesondere bei Tourenmodellen hat sich der Kardanantrieb bewährt.

Vorteile

Die Vorteile einer Kardanwelle gegenüber einer Antriebskette oder einem Zahnriemen sind die Wartungs- und Verschleißfreiheit, hohe Betriebssicherheit und geräuscharmer Lauf.[68]

Nachteile

Nachteile der Kardanwelle sind z. B. das höhere Gewicht und durch Lastwechsel bedingte Aufstellmomente. Die als Gegenmaßnahme eingebaute Drehmomentabstützung erhöht das Gewicht des Kardanantriebs, macht das Motorrad jedoch besser fahrbar. Zur Minimierung des Aufstellmoments setzen sowohl BMW mit dem Paralever als auch Moto Guzzi mit CARC (Cardano Reattivo Compatto) auf eine einseitige Momentabstützung der Schwinge.[69] Kawasaki hat beim Modell 1400 GTR einen Kardanantrieb mit einer als Tetralever bezeichneten beidseitigen Momentabstützung vorgestellt, der das Aufstellmoment ebenfalls stark verringert. Bei älteren BMW-Motorrädern (Gummikuh) kann das Aufstellmoment als zusätzliche Fahrtechnik angewandt werden. Während der Kurvenfahrt ein wenig am Gas zu bleiben ist wichtig, um ein frühes Aufsetzen des kurveninneren Zylinderkopfs zu vermeiden.

Während beim Kettenantrieb eine Übersetzungsänderung relativ einfach durch Austausch von Ritzel und/oder Kettenblatt vonstattengeht, ist dies beim Kardanantrieb mit wesentlich höherem Aufwand (Montage von Kegel- und Tellerrad) verbunden.

Lenkung

Bei der Lenkung eines Motorrads werden drei Systeme unterschieden:

- Steuerkopflenkung (wird am meisten verwendet)

- Radnabenlenkung und

- Achsschenkellenkung.

Steuerkopflenkung

Bei der Steuerkopflenkung übernimmt eine drehbare Vorderradführung am Lenkkopf die Lenkbewegung auf das Rad. Üblicherweise wird das Rad in einer Gabel geführt die Federung und Dämpfung übernimmt. In der Anfangszeit waren Motorradgabeln ungefedert, erst 1907 setzten sich verschiedene gefederte Konstruktionen durch. Bis in die 1940er Jahre waren Blattfedergabel und Trapezgabel die meistgebauten Konstruktionen, in den 1950er Jahren war auch die Earles-Gabel eine bekannte Bauart. Die Teleskopgabel ist seit den 1960er Jahren die weit überwiegende Bauart.

Radnabenlenkung

Die Radnabenlenkung ist eine ungewöhnliche und selten eingesetzte Bauform. Bei ihr befindet sich die Lenk- oder Drehachse in der Radmitte. Der größte Vorteil dieser Konstruktion gegenüber der Teleskopgabel ist der wesentlich größere Bremsnickausgleich. Ältere Ausführungen hatten jedoch Nachteile bei der Fahrstabilität.[70] Bei aktuellen Modellen wie z. B. der Bimota Tesi 3D beklagt die Fachpresse diese Nachteile nicht mehr.[71] Die Radnabenlenkung kann im weitesten Sinne zur Gruppe der Achsschenkellenkung gerechnet werden.[70]

Achsschenkellenkung

Die Achsschenkellenkung ist eine ebenfalls ungewöhnliche und selten angewandte Bauart der Vorderradführung. Die erste Achsschenkellenkung in Serie wurde beim Modell Yamaha GTS 1000 (1993–1997) verbaut. Konstruktionsbedingte Probleme verhinderten bisher eine weitere Verbreitung dieser Bauform bei Motorrädern; wegen der höheren Verwindungssteifigkeit und weil Abstände und Winkel individuell angepasst werden können, hat sich die Achsschenkellenkung für Motorradgespanne jedoch als eine gute Lösung erwiesen.

Hinterradaufhängung

Bei der Hinterradaufhängung des Motorrads hat sich seit der Einführung der Hinterradfederung die gezogene Schwinge durchgesetzt. Die NSU Motorenwerke verwendeten erstmals 1911 serienmäßig beim Modell NSU 2 1/2 eine Hinterradschwinge mit Zentralfederung.[72] Indian bot 1913 auf Wunsch eine Hinterradfederung an, die sich in der Käufergunst jedoch nicht durchsetzte. In den 1920er Jahren war die Hinterradfederung beim Motorrad selten, Ende der 1930er Jahre kam die Geradewegfederung[Anm. 1] bei verschiedenen Herstellern in Mode. Ende der 1950er Jahre wurde die gezogene Schwinge mit zwei Federbeinen Standard. 1974 entwickelte erstmals Yamaha ein Zentralfederbein für die Schwinge an der Yamaha OW23-Rennmaschine, in den 1980er Jahren wurde dies für die Serie übernommen.[73]

Die Hinterradschwinge wird üblicherweise zweiarmig ausgeführt. Einarmige Hinterradschwingen kamen erstmals bei der Imme (1947) zum Einsatz. BMW stellte 1980 mit der BMW R 80 G/S wieder ein Serienmotorrad mit einarmiger Schwinge her. Heute bieten verschiedene Hersteller von Sportmotorrädern Einarmschwingen mit Zentralfederbein an.

Reifen

Heutige Motorradreifen sind wegen der Fahrdynamik in der Regel Radialreifen. Diagonalreifen finden sich noch bei Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Motorrollern. Die Reifengröße variiert bei Motorrädern am Vorderrad meist zwischen 110 und 120/70 und am Hinterrad zwischen 150/70 bis 200/50, jeweils auf 17 Zoll-Rädern.[74] Anfang der 1950er Jahre waren noch 19-Zoll-Räder bei Motorrädern der Standard,[75] und in den 1980er Jahren kamen 16-Zoll-Räder am Vorderrad in Mode. Diagonal-Gürtelreifen (bias belted)[76] haben heute noch Chopper in einer 16-Zoll-Ausführung am Hinterrad, Enduros fahren mit 19- bis 21-Zoll-Reifen am Vorderrad. Die Reifenentwicklung ging vom Diagonalreifen über den Diagonal-Gürtel (1984) zum Radialreifen oder 0°-Gürtel (1986).[77] Für Motorräder gilt seit dem 4. Dezember 2010 nach § 2 (3a) StVO bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte wie für Autos die Winterreifenpflicht. Nach der Richtlinie 92/23/EWG gewährleisten M+S-Reifen auf winterlichen Straßen bessere Fahreigenschaften als übliche Reifen. Wirkliche Winterreifen für Motorräder gibt es allerdings nicht; Stollenreifen sowie Reifen für Enduros (mit gröberem Profil) können jedoch diese Norm erfüllen.[78][79]

Bremsanlage

Erste Motor-Fahrräder waren noch nicht mit einer Bremse ausgestattet; die Hildebrand und Wolfmüller (1894) hatte einen Sporn als Bremsanker. Aus der Fahrradentwicklung wurden Ende der 1895er-Jahre Klotz- und Felgenbremse für erste Motor-Fahrräder übernommen,[80] durch die Kraftübertragung mittels Bowdenzug (1898)[81] konnte auch auf das Bremsgestänge verzichtet werden. Erste Außenbandbremsen am Hinterrad erschienen in den 1910er-Jahren, nachdem Pedale und damit die Rücktrittbremse bei hubraumgrößeren Motorrädern verschwand.[82] Die Außenbandbremse wurde in den 1920er-Jahren von der Trommelbremse abgelöst. Seit 1926 mussten Krafträder mit zwei voneinander unabhängigen Bremseinrichtungen versehen sein;[83] ab diesem Datum bauten alle Hersteller auch am Vorderrad Trommelbremsen ein.[Anm. 2]

1965 erschienen erste Rennmotorräder mit hydraulischer Scheibenbremse, so bei Testfahrten an der Benelli Vierzylinder sowie bei Rennen an der Norton Manx von Tom Philips. 1966 war die von Colin Lyster entwickelte hydraulische Doppelscheibenbremse als Nachrüstsatz von Dunstall lieferbar.[84] Das erste Serienmotorrad mit seilzugbetätigter Scheibenbremse, die MV Agusta 600, kam 1966 auf den Markt. Ray Pickrell gewann 1968 die Production-750-Klasse der Isle of Man TT auf einer Dunstall-Norton mit hydraulischer Doppelscheibenbremse.[85] 1969 führte Honda mit der 750 Four die hydraulische Scheibenbremse bei einem Serienmotorrad ein.

Aktuelle Motorräder werden nahezu ausschließlich mit Scheibenbremsen angeboten.[86] Trommelbremsen werden aufgrund des schlechteren Wirkungsgrads heute nur noch bei Mofas und bei Kleinkrafträder und als Hinterradbremse bei Leichtkrafträdern geliefert. Motorräder haben hydraulisch betätigte Zwei- oder Mehrkreis-Scheibenbremsanlagen, die als Neufahrzeuge mit ABS ausgestattet sind. Seit 2016 ist dieses System für neue Motorräder ab 125 cm³ Hubraum innerhalb der Europäischen Union Pflicht.[87] Die modernen Bremsanlagen sind zumeist als Mehrkolben-Bremsen mit schwimmend gelagertem Bremssattel ausgeführt. Die Vorderradbremse besteht meistens aus zwei Bremsscheiben; die Hinterradbremse verfügt über eine Bremsscheibe, die dem Antrieb gegenüberliegt.

Elektrik und Elektronik

Bis Anfang der 1990er Jahre waren Serienmotorräder ebenso wie PKW überwiegend mit analogen Elektronikschaltungen ausgestattet. Im Zuge der Digitalisierung wurde die Steuerung der Komponenten zunehmend von digitalen Steuergeräten übernommen, die über verschiedene Systembusse (CAN, LIN, MOST, FlexRay, Ethernet) miteinander verbunden sind.

Moderne Motorräder verfügen über intelligente Motorsteuerungs-, Informations- und Fahrerassistenzsysteme wie z. B. Elektronische Einspritzanlage, Antiblockiersystem und Traktionskontrolle. In Zukunft soll der Riding Assist dafür sorgen, dass das Motorrad selbstständig fährt, ohne umzukippen. Studien von Honda und BMW wurden dazu schon präsentiert.[88][89][90][91]

Anzeige- und Bedienelemente

Cockpit

Ein Motorrad muss eine beleuchtete Geschwindigkeitsanzeige haben. Bei neuen Modellen ist sie in der Regel digital. Die Anzeige der Drehzahl wird oft noch mit Rundinstrumenten oder als digitale Balkenanzeige ausgeführt. Das Gleiche gilt für die Temperatur der Kühlflüssigkeit oder des Öls. Es gibt Kontrollleuchten für Leerlauf, Blinker, Fernlicht, Öldruck, Reserve. Bei teuren Motorrädern sind viele Parameter wie Temperaturen, Zustände der elektronischen Fahrwerkseinstellung und des Reifendrucks über Multifunktionsinstrumente zugänglich. In digitalen Anzeigen für Kilometerstand und Tageskilometerstand ist häufig auch eine Uhr vorhanden.

Die Anzeigen befinden sich in der Regel vor dem Lenker. Bei großen und langen Motorrädern können sie aber auch oder ausschließlich im Tank direkt vor dem Fahrer angebracht sein. Bei großen Tourern sind auch andere Verkleidungsteile mit großen Schaltern versehen, die sich leicht mit Handschuhen auch während der Fahrt bedienen lassen. Bedient wird ein Motorrad mit Händen und Füßen, jedoch ist die Anordnung der Bedienelemente anders als beispielsweise beim Pkw. Gelenkt wird mit dem Lenker, an dem eine Vielzahl von Bedienelementen angebracht ist, die mit den Händen zu bedienen sind. Weitere Bedienelemente werden mit den Füßen betätigt.

Am weitesten verbreitet ist bei modernen Motorrädern folgende Kombination der Bedienelemente:

- Die Gangschaltung wird mit dem linken Fuß bedient, die Kupplung mit der linken Hand, das Gas mit der rechten Hand (Gasdrehgriff), ebenso wie die Vorderradbremse (Bremshebel), während die Hinterradbremse mit dem rechten Fuß bedient wird.

- Am rechten Lenkerschalter sind der Startknopf und der Notausschalter angebracht, bei neueren Modellen (ab 2003) auch der Schalter für die Warnblinkanlage.

- Am linken Lenkerschalter sind der Blinkerschalter, die Hupe und die Schalter für die Beleuchtung zu finden.

- Das Zündschloss befindet sich oberhalb des Lenkkopfs und arretiert die Lenkung, wenn der Schlüssel abgezogen ist.

Lenker

Neben der üblichen Anordnung der Lenker-Bedienelemente gibt es andere Varianten: Bei einigen, insbesondere älteren Motorrädern, ist der Schalter für die Beleuchtung rechts angeordnet. Auch befinden sich die Blinkerschalter bei manchen Motorrädern (z. B. bei einigen Modellen von BMW) getrennt links und rechts.

Je nach Ausstattung gibt es weitere Bedienelemente an den Lenkerschaltern, beispielsweise für die Verstellung der Verkleidungsscheibe, die Einstellung eines elektronischen Fahrwerks, die Justierung der Antriebsschlupfregelung und des ABS, die Funktionssteuerung des Kombiinstruments oder die Betätigung der Griff- und Sitzheizung.

Eine Entwicklung aus dem Straßenrennsport ist die Daumenbremse, die an der linken Seite des Lenkers angebracht wird. Für Serienmotorräder ist die Daumenbremse nicht zulässig (Stand: Februar 2015).

Gangschaltung

Unterschiedliche Bedienungsvarianten finden sich insbesondere in der Gangschaltung. Bei modernen europäischen und japanischen Motorrädern wird der erste Gang (ausgehend vom Leerlauf) durch Druck von oben auf den linken Fußschalthebel eingelegt; die anderen Gänge werden mit stufenweisem Hochziehen des Schalthebels erreicht. Der Schalthebel federt nach einem Schaltvorgang jeweils in Mittellage zurück. Bei italienischen und englischen Motorrädern – bis in die 1970er Jahre – befand sich die Schaltung auf der rechten Seite, der erste Gang lag oben, alle weiteren Gänge wurden nach unten geschaltet. Vereinzelt ist ein solches Schaltschema auch heute noch bei Rennmotorrädern anzutreffen.

Der Leerlauf liegt in der Mitte als „halber Schritt“ zwischen erstem und zweitem Gang. Bei Kawasaki-Motorrädern kann im Stillstand vom ersten Gang in den Leerlauf, jedoch nicht direkt in den 2. Gang geschaltet werden. Bei früheren Kawasaki-Modellen gab es Abwandlungen, bei denen der Leerlauf, eigentlich folgerichtig, „unter“ dem ersten Gang liegt.

Bei manchen Motorrädern sind Schaltwippen zum Schalten der Gänge montiert. Schaltwippen gab es bei historischen Motorrädern, um die bei den zeitgenössischen Getrieben benötigten hohen Kräfte zum Gangwechsel leichter übertragen zu können. Sie finden sich aber auch bei modernen Motorrädern mit nach hinten geneigter Sitzposition, bei denen sie eine komfortablere Bedienung ermöglichen.

Bis in die 1940er-Jahre war die Handschaltung am Tank weit verbreitet. Die Fußschaltung mit Ratschenmechanismus, 1928 erfunden, blieb meist nur sportlichen Motorrädern vorbehalten.[92] Verschiedene Hersteller kombinierten in den 1920er bis Ende der 1930er Jahre die Handschaltung mit einer Fußkupplung, u. a. Harley-Davidson, Henderson, Nimbus und NSU (zwei Modelle, kombiniert mit Handkupplung).[93]

Die bei Motorrädern seltene und nur in Verbindung mit kleinen Motoren anzutreffende Drehgriffschaltung wurde ab 1946 bei Mopeds und Motorrollern eingeführt. Über einen Seilzug wird das Getriebe betätigt, der Seilzug dabei am linken drehbaren Lenkergriff auf- oder abgewickelt.[94] Bekannte Motorradmodelle mit dieser Art Schaltung waren die NSU Quick mit Zweiganggetriebe in ihrer letzten Ausführung,[95] die Victoria KS 125 Bi-Fix (123-cm³-Motor)[96] und die Maico M 151 (148-cm³-Motor),[97] beide mit Dreiganggetriebe. Hersteller von Schaltdrehgriffen wie auch anderer Bedienelemente am Motorradlenker und ganzen Lenkern war Magura, Gustav Magenwirth KG, in Bad Urach.

Bei vielen Rennmotorrädern und bei sportlichen Straßenmotorrädern kommt neuerdings ein sogenannter Schaltautomat (serienmäßig oder als Nachrüstung) zum Einsatz. Bei Betätigung des Schalthebels wird dabei ein Signal an das Steuergerät gesendet, das kurzzeitig die Zündung unterbricht. Damit wird die Last von den Getriebezahnrädern genommen und ein Gangwechsel ohne Kuppeln ermöglicht.[98]

Lichttechnische Einrichtungen und Spiegel

Durch § 4 Absatz 2 der Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr vom 5. Dezember 1925 wurde für Krafträder nach vorn eine „hellbrennende Laterne mit farblosem oder schwach gelblichem Lichte“ vorgeschrieben. Mit § 20 der Reichsstraßenverkehrsordnung vom 28. Mai 1934 wurde für Krafträder über 30 km/h Höchstgeschwindigkeit eine Beleuchtungseinrichtung vorgeschrieben, die „bei Dunkelheit die Fahrbahn mindestens 100 m beleuchtet“. Bei Gegenverkehr musste das Licht auf 25 m reduziert oder abgeblendet werden. Mit dieser Vorschrift wurde das Ende der Karbidlampe eingeleitet und die elektrische Beleuchtung Standard. Für Krafträder bis 200 cm³ Hubraum konnte ein Rückstrahler statt einer Schlussleuchte verwendet werden.[99] Durch § 53 Absatz 1 und 4 der StVZO von 1938 wurde das Schlusslicht sowie der Rückstrahler an allen Krafträdern zwingend.[100] Die Bauartgenehmigungspflicht für Fahrzeugteile, insbesondere der lichttechnischen Einrichtungen, erfolgte zum 1. Januar 1954. Fahrtrichtungsanzeiger, u. a. Ochsenaugen, wurden ab Erstzulassung 1. Januar 1962 Pflicht.[101] Seit 1. Januar 1988 sind Bremsleuchten auch an Motorrädern mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h zwingend vorgeschrieben.[102][103] Des Weiteren dürfen am Motorrad eine Nebelschlussleuchte,[104] ein Nebelscheinwerfer,[105] und ein Zusatzscheinwerfer[106] angebracht werden. Eine Warnblinkanlage ist bei Krafträdern nach § 53a Absatz 4 StVZO zwar nicht vorgeschrieben, wird jedoch seit 2003 bei vielen Modellen serienmäßig eingebaut.

Am 1. November 1956 wurde durch die Änderung des § 56 der StVZO für Krafträder ein Rückspiegel vorgeschrieben.[107] Ab Erstzulassung 1. Januar 1990 ist auf der rechten Seite ein zweiter Rückspiegel erforderlich, wenn die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit größer als 100 km/h ist,[108] ab Erstzulassung 17. Juni 2003 bereits für Krafträder ab 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Spiegelgröße muss die Fläche von 69 cm² überschreiten.[109]

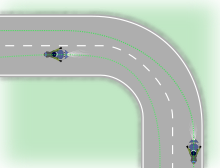

Fahrtechnik

Fahrstile

Seit den 1930er Jahren wird neben der aufrechten Sitzposition der Kurvenfahrstil „Drücken“ beschrieben. Bei dem Fahrstil „Drücken“ (oder englische Kurventechnik) wird das Motorrad stärker in die Kurve geneigt als der Fahrer. Bei der „aufrechten“ (oder französischen) Kurventechnik bildet der Fahrer mit dem Motorrad eine Ebene, auch in Schräglage. In den 1960er Jahren kam ein weiterer Fahrstil, das „Hanging-off“ hinzu, bei dem sich der Fahrer stärker in die Kurve neigt als das Motorrad.[110] Während das „Drücken“ überwiegend im Geländesport angewandt, wird das „Hanging-off“ im Rennsport praktiziert, um die effektive Kurvengeschwindigkeit zu erhöhen. Messungen der Zeitschrift PS ergaben auf der Kreisbahn, je nach Kurvenfahrstil, bei vorgegebener Schräglage unterschiedliche Kurvengeschwindigkeiten.

| Ducati Diavel | BMW S 1000 R | |

|---|---|---|

| Fahrzeugschräglage | 41° | 47° |

| Drücken | 47 km/h | 54 km/h |

| Aufrecht | 50 km/h | 56 km/h (bei 46°) |

| Hanging-off | 53 km/h | 59 km/h |

-

„Drücken“

-

„Aufrecht“

-

„Hanging-off“

Physikalische Grundlagen

Das Motorrad wird durch die Kreiselkräfte der rotierenden Räder stabilisiert; im Geschwindigkeitsbereich unter etwa 30 km/h reichen die Kreiselmomente für eine Stabilisierung nicht aus. Damit stellt das Motorrad als Einspurfahrzeug mit dem Fahrer ein immanent labiles System um die Längsachse dar.

Im unteren Geschwindigkeitsbereich wird ein (langsames) Kippen des Fahrzeuges durch ausgleichende Lenkbewegungen verhindert. Zum einen wird durch den Nachlauf der Reifenaufstandspunkt des Vorderrades aus der Symmetrieebene des Fahrzeuges (X-Z-Ebene) herausbewegt, was zur Folge hat, dass der Systemschwerpunkt über der Reifenaufstandslinie gehalten werden kann, um Rollbewegungen zu vermeiden. Zusätzlich wirken durch die eingeleitete Kurvenfahrt Fliehkräfte am Motorrad, die ebenfalls der Rollbewegung des Motorrades ins Kurveninnere entgegenwirken. Für ideal schmale Reifen spürt der Fahrer in der Motorradebene keine Querkraft. Als Rollen wird dabei eine Drehung um die X-Achse um den Winkel bezeichnet.

Aus den Gleichungen für die Kreiselmomente lässt sich ableiten, dass eine Rollbewegung in Fahrtrichtung nach links einen Lenkeinschlag in dieselbe Richtung verursacht. Das aus dieser Lenkbewegung entstehende Kreiselmoment wirkt seiner Ursache (der Rollbewegung) entgegen (nach rechts) und richtet das Motorrad wieder auf.

Gleichungen der Kreiselmomente:

mit

- : Massenträgheitsmoment des Laufrades um die Radachse;

- : Rollwinkelgeschwindigkeit;

- : Raddrehgeschwindigkeit;

- : Lenkgeschwindigkeit senkrecht zur Fahrebene

Daraus wird ersichtlich, dass ein bei Geradeausfahrt am Lenker aufgebrachtes Lenkmoment nach links ein Rollmoment nach rechts bewirkt. Beim Motorradfahren wird somit ein Lenkimpuls in die entgegengesetzte Richtung der gewünschten Kursänderung gegeben werden, um die Kurvenfahrt einzuleiten, was der gängigen Praxis entspricht.

Kurvenfahrt

Die Kurvenfahrt unterscheidet sich beim einspurigen Fahrzeug von derjenigen zweispuriger Fahrzeuge. Während ein Auto stets bestrebt ist, eine Wankbewegung zum Kurvenäußeren auszuführen, muss beim Motorrad eine gegenteilige Neigung (durch die Wirkung der Zentripetalkraft) für einen stabilen Fahrzustand hergestellt werden. Motorräder neigen sich beim Kurvenfahren daher zum Kurveninneren, wobei der Winkel zwischen Fahrbahnsenkrechte und Motorradsymmetrieebene () im Rennsport bis zu 62° betragen kann.[112] Typischerweise bewegt sich die Abweichung von der Fahrbahnnormalen im normalen Straßenverkehr im Bereich von 20 bis 30°, bei sportlichen Fahrern können aber auch durchaus 50° erreicht werden.

Wichtig dabei ist, dass die Grenze des kammschen Kreises nicht erreicht wird. Tatsächlich müsste man von einem „kammschen Oval“ sprechen, da die Reifen in Querrichtung und Längsrichtung unterschiedlich starke Kräfte übertragen können.

Stationär

In der unbeschleunigten Kurvenfahrt bei konstantem Kurvenradius muss der Fahrer, nachdem er den Einlenkvorgang bereits abgeschlossen hat, ein Lenkmoment aufbringen, um das Motorrad in Schräglage und auf Kurs zu halten. Dieses ist unter anderem abhängig von folgenden Faktoren:

- Gewichtsmoment des Lenksystems um die Lenkachse (wirkt kurveneindrehend)

- dem Moment, welches der Rollwiderstand um die Lenkachse erzeugt (ebenfalls eindrehend)

- dem Moment, welches durch den Nachlauf und die Reifenlängskräfte entsteht (ausdrehend)

- dem Moment, welches durch den Nachlauf und die Reifenseitenkräfte entsteht (eindrehend)

- Fliehkraftmomente am Lenksystem und am Restmotorrad (ausdrehend, eindrehend)

Die dabei aufzubringenden Lenkmomente sind relativ klein und liegen typischerweise in der Größenordnung von 25 Nm, sind aber abhängig von nach Geschwindigkeit und Bauart des Motorrades. Für ideal schmale Reifen ist die Lenkachse des Motorrades in Kurvenfahrt momentenfrei.

Für die gefahrene Schräglage gegenüber dem Erdschwerefeld, also ohne Einbeziehung der Fahrbahnneigung, ergibt sich unter Vernachlässigung der Kreiseleffekte und der Reifenbreite:

wobei

- : Gefahrene Geschwindigkeit

- : Erdbeschleunigung

- : Radius zum Momentanpol der Kurvenbewegung

- : Querbeschleunigung im erdfesten Koordinatensystem.

Durch den Rollwinkel führt die Resultierende aus sämtlichen am Schwerpunkt angreifenden Kräfte durch den Schnittpunkt der Reifenaufstandsfläche. Besonderen Einfluss haben hier die Gewichtskraft und die Fliehkraft.

Durch den Umstand, dass die Reifen nicht ideal schmal sind, wandert der Reifenaufstandspunkt durch die Schräglage aus der Fahrzeugsymmetrieebene heraus, was den reellen Rollwinkel vermindert. Die Symmetrieebene des Motorrades hat also stets einen größeren Rollwinkel, als der Winkel zwischen den resultierenden Kräften und dem Erdschwerefeld ist. Somit existiert ein physikalisch wirksamer Rollwinkel, der geringer ist als der geometrische Rollwinkel. Bei breiteren Reifen wandert der Reifenaufstandspunkt stärker aus als bei schmalen, was zur Folge hat, dass man für den gleichen Kurvenradius bei gleicher Geschwindigkeit mit breiten Reifen mehr Schräglage benötigt als mit schmalen. Allerdings beträgt der Anteil dieses Zusatzrollwinkels nur etwa 10 % des Gesamtrollwinkels.

Der theoretisch möglichen Schräglage ist durch die Coulombsche Reibung Grenzen gesetzt. Beträgt der Haftbeiwert beispielsweise 1, ist es nicht möglich, einen physikalisch größeren Rollwinkel als 45° zu erzielen.

Das Reibungsgesetz von Coulomb lautet hier im Grenzfall:

mit

- : Normalkraft (Gewichtskraft)

- : maximal übertragbare Querkraft (Zentripetalkraft)

- : Haftbeiwert

Das Verhältnis der Kräfte gibt also Aufschluss über den Haftreibungsbeiwert, der auch in Prozent ausgedrückt werden kann. Wenn der Haftreibungsbeiwert kleiner eins ist, ist die maximal übertragbare Querkraft und somit auch der maximale Rollwinkel geringer. Auf Rennstrecken kann der Haftreibungsbeiwert bei 1,9 liegen, bei sehr guten Straßenbelägen bei 1,2 und bei Eis ist er kleiner als 0,1.

Instationär

Bei der instationären Kurvenfahrt (bei Beschleunigung in der Kurve beziehungsweise Einleiten einer Kurvenfahrt) treten weitere Effekte auf, die zum Teil starke Einflüsse auf den Fahrzustand haben können.

Bewegt sich ein Motorrad in einer Kurve, fährt es auf einem Reifenlatsch außerhalb der Symmetrieebene. Sowohl der Reifenaufstandspunkt des Vorderrades als auch der des Hinterrades sind also nicht mittig. Wirken nun Kräfte an den Reifenaufstandspunkten in Fahrtrichtung, entstehen Momente um die Symmetrieebene. Ein Bremsen am Vorderrad bewirkt dadurch ein einlenkendes Moment um die Lenkachse. Gelingt es dem Fahrer nicht, dieses Moment zu kompensieren, dreht der Lenker zur Kurveninnenseite. Dadurch richtet sich das Motorrad auf und fährt einen größeren Kurvenradius.

Aus der Verhaltensforschung ist bekannt, dass Fahrer in Paniksituationen dazu neigen, durch eine Kurvenbremsung das Motorrad in Schräglage aufzurichten;[113] das findet sich in der Unfallstatistik wieder.[114]

Am Hinterrad kommt dieser Effekt weniger zum Tragen, da ein Bremsen des Hinterrades ein kurveneindrehendes Giermoment erzeugt. Eine Überbremsung des Hinterrades in Schräglage ist leichter zu kontrollieren als eine Überbremsung des Vorderrades. Das Überbremsen des Vorderrades über einen Zeitraum von wenigen Zehntelsekunden in Schräglage ist vom Menschen im Allgemeinen nicht mehr auszuregeln.

→ Siehe auch: Stützgas

Stabilitätsprobleme

Das Motorrad ist als Einspurfahrzeug systembedingt instabil. Neben dem Kippen des Fahrzeugs, kennt man bei Serienmotorrädern drei Stabilitätsstörungen, die als Flattern, Lenkerschlagen und Pendeln bezeichnet werden.[115]

Lenkerflattern (Shimmy)

Das Lenkerflattern bezeichnet eine Eigenschwingung des Lenksystems um die Lenkachse und liegt typischerweise im Bereich zwischen 5 und 10 Hz. Eine bekannte Anregung des Lenksystems ist Reifenunwucht am Vorderrad, die zwischen 40 und 80 km/h zum Lenkerflattern führen kann.[116] Eine weitere Ursache für das Lenkerflattern kann eine verspannte, verdrehte oder klemmende Motorradgabel sein. Die Eigenfrequenzen des Lenksystems lassen sich bei der Konstruktion gut abschätzen und können unter anderem durch Gewichte an den Lenkerenden beeinflusst werden. Beginnt ein Motorrad zu flattern, kann man durch festeres oder weniger festes Greifen des Lenkers das Trägheitsmoment des Lenksystems beeinflussen und so die Eigenfrequenz verstimmen. Ebenso verringert ein Verändern der Fahrgeschwindigkeit aus dem kritischen Bereich heraus die Flatterschwingung. Im Allgemeinen wird das Flattern als nicht kritisch angesehen.

Lenkerschlagen (Kickback)

Als Lenkerschlagen wird eine Schwingung des Lenksystems mit wenigen, sehr großen Lenkwinkelausschlägen um die Lenkachse bezeichnet. Diese Lenkbewegungen sind im Extremfall von Lenkanschlag zu Lenkanschlag möglich, sodass der Fahrer den Lenker nicht mehr halten kann und er zum Sturz kommt. „Zwingend für die Anregung des Lenkerschlagens ist ein Abheben des Vorderrades […] mit einem darauffolgenden schrägen Wiederaufsetzen.“[117] Es tritt insbesondere beim Überfahren einer Unebenheit oder kurzer Bodenwellen an modernen leistungsfähigen Sportmotorrädern auf. Lenkerschlagen lässt sich wirksam nur durch einen Lenkungsdämpfer unterbinden.

Pendeln (Weave)

Als Pendeln wird eine komplexe Schwingung des gesamten Motorradsystems im Frequenzbereich zwischen 3 und 4 Hertz bezeichnet, die oberhalb einer Geschwindigkeit von 100 km/h auftritt.[118] Dabei vollführt das Motorrad eine gekoppelte Schwingung um Gier-, Roll- und Nickachse. Mit steigender Geschwindigkeit verringert sich die Eigendämpfung des Motorrads, sodass im Extremfall das Pendeln zum Sturz führen kann. Als einziges sinnvolles Mittel, um diesen kritischen Fahrzustand zu verlassen, wird eine Herabsetzung der Fahrgeschwindigkeit empfohlen. Neben den Lenkbewegungen des Fahrers wird das Pendeln unter anderem von Fahrbahnunebenheiten und Seitenwind angeregt. Unpassende Bereifung, Unwuchten an den Rädern, ausgeschlagene Rad- und Schwingenlager, Lenkkopfspiel oder ein zu stramm eingestelltes Lenkkopflager sind ebenfalls als Faktoren für das Pendeln bekannt. Fahrzeughersteller überprüfen die Pendelneigung des Motorrads im Fahrversuch, in Stufen von 10 km/h bis zur Höchstgeschwindigkeit.[119]

Chattering

Mit Chattering bezeichnet man eine Schwingung der Front- und Heckpartie im Bereich von 17 bis 22 Hz, die ausschließlich bei Rennmotorrädern auftritt. Während einer starken Bremsung können die ungefederten Massen des Vorder- und Hinterrades hin- und herschwingen.[120]

Fahrfehler

Dynamische Vorderradüberbremsung

Bei Bremsungen verlagert sich die Radlast des Fahrzeugs zum Vorderrad hin. Ein häufiger Fahrfehler, der oft zu schweren Unfällen führt, ist das schlagartige Ziehen am Bremshebel des Vorderrads, der zur dynamischen Vorderradüberbremsung führt. Die volle Radlastverlagerung (das volle Einfedern des Vorderrades) wird bei einer hohen Bremsverzögerung erst nach etwa 0,6 Sekunden erreicht. Erst danach kann das Vorderrad die volle (und vom Fahrer erwartete) Bremskraft übertragen. Ist die Bremskraft höher als die maximal übertragbare Bremskraft, läuft das Rad innerhalb von 0,2 Sekunden „in die Blockade“ – eine gefährliche und sturzrelevante Situation, die kaum zu korrigieren ist. Ein Antiblockiersystem verhindert die dynamische Vorderradüberbremsung bei gleichzeitig höherer Verzögerungsleistung.[121]

Lowsider

Ein Lowsider bezeichnet den Sturz eines Motorradfahrers nach Wegrutschen der Reifen durch mangelnde Haftreibung zur Fahrbahn und eine Überschreitung der Haftgrenze. Ein Lowsider ist ein typischer Sturz auf regennasser, sandiger oder ölverschmierter Fahrbahn. Der Lowsider wird mit etwa 4 bis 8 Prozent als Unfallursache bei Motorradunfällen angesehen. Mit Fahrstabilitätsprogrammen wird versucht, diesen Fahrunfall zu reduzieren.[122]

Highsider

Als Highsider wird ein fahrdynamischer Ablauf beim Motorradfahren bezeichnet, der entstehen kann, wenn das Hinterrad des Motorrads in Schräglage nach einer Rutschphase (Schräglaufwinkel über 5 Grad) wieder Grip bekommt. Die danach folgende Rollbewegung führt, insbesondere im Zusammenwirken mit Gaswegnehmen, zum plötzlichen Aufrichten des Motorrades.[123]

Wenn das Hinterrad beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve die maximale Haftgrenze überschreitet, wird seine Seitenführungskraft geringer und der Schräglaufwinkel größer. Falls nun der Reifen wieder Haftung bekommt, etwa durch anderen Fahrbahnbelag oder auch Gaswegnehmen, verringert sich der Schräglaufwinkel und das Motorrad wird durch die Massenträgheit beim Aufrichten in die Hinterradfederung gedrückt. Sobald es aufgerichtet ist, endet die einfedernde Kraft und die sich schlagartig entspannende Feder kann im ungünstigen Fall den Fahrer nach oben aus dem Sitz katapultieren, was die Verletzungsgefahr gegenüber dem Lowsider erhöht. Der Highsider tritt im Motorrad-Rennsport häufiger gegen Rennende auf, wenn der Reifen-Grip stark abbaut.[124]

Fahren mit Sozius

Die meisten Serienmotorräder haben zwei Sitzplätze. Der Beifahrersitz, auch Soziussitz (lat. socius „Gefährte, Genosse, Teilnehmer“), befindet sich hinter dem Fahrersitz. Das zusätzliche Gewicht eines Beifahrers verändert das Fahrverhalten durch die Veränderung der Schwerpunktlage erheblich. Das Hinterrad wird stärker, das Vorderrad wird schwächer belastet und kann dadurch beim starken Beschleunigen eher abheben. Der veränderten Fahrwerksgeometrie durch unterschiedlich belastete Federelemente kann durch Nachstellen der Federvorspannung (hinten nahezu bei allen Motorrädern vorhanden) teilweise entgegengewirkt werden.[125]

Der Sozius (weibl. Sozia) ist Verkehrsteilnehmer.[126] Er muss sich entweder am vor ihm sitzenden Fahrer festhalten oder an Griffen, die am Motorrad angebracht sind. Zudem muss er die Seitenneigung des Motorrades mitvollziehen, da anderenfalls die unerwünschte Gewichtsverlagerung das Fahrverhalten negativ beeinflusst.

Risiken

Motorradfahrer haben ein deutlich erhöhtes statistisches Unfall- bzw. Todesrisiko im Vergleich zu Pkw-Nutzern, obwohl die Zahl der in Deutschland im Verkehr getöteten Motorradfahrer stetig sinkt. Im Jahr 2016 lag die Zahl mit 536 getöteten Personen (von insgesamt 3155 Verkehrstoten) auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren.[127]

Da in Deutschland etwa 11-mal so viele Pkw wie Krafträder zugelassen sind (Jan. 2017: ca. 4,3 Mio. Krafträder, 45,8 Mio. Pkw)[128], ist das Todesrisiko für Motorradfahrer bezogen auf den Bestand etwa viermal höher als für Pkw-Fahrer. In Anbetracht der geringeren Jahresfahrleistung – Motorrad: ca. 2.300 km/Jahr, Pkw: ca. 13.000 km/Jahr[129] – war das Risiko bezogen auf die Fahrleistung etwa 20-fach höher.

Kritik

Lärm

Motorräder entwickeln je nach Fahrweise mehr Verkehrslärm als Pkws, bei denen vorwiegend die Abrollgeräusche als störend wahrgenommen werden, während beim Motorrad die Motor- und Ansauggeräusche des freiliegenden Antriebsaggregats eher wahrgenommen werden. Auch sind die Frequenzbereiche infolge der Drehzahlen teils höher und dem menschlichen Ohr unangenehmer. Motorräder tragen jedoch aufgrund ihrer geringen Zahl nur wenig zur gesamten Lärmemission des Straßenverkehrs bei, jedoch werden Motorräder oft als „zu laut“ empfunden. Verstärkt wird dies durch Defekte oder Manipulationen an Ansaug- oder Auspuffschalldämpfer. Bei Messungen an Biker-Treffs waren unter Berücksichtigung einer Toleranz von 5 dB(A) nur etwa ein Drittel der motorisierten Zweirädern hinsichtlich der Geräuschemission nicht zu beanstanden.[130] Die durchschnittliche Geräuschemission eines Motorrads liegt vor allem im Bereich bis 60 km/h deutlich über der eines Pkw.[131]

Schadstoffgehalt

Der Schadstoffgehalt der Abgase von Motorrädern liegt im Mittel über dem von Pkw. Während im Pkw-Sektor die Abgasuntersuchung seit 1. Juli 1969 durchgeführt wird, ist dies bei Motorrädern erst seit Erstzulassung 1. Januar 1989 zwingend. Maßnahmen zur Abgasreinigung wie ein geregelter Katalysator, im Pkw-Sektor seit 1989 Standard, ist im Zweiradbereich erst seit 2006 durch die Euro-3-Norm zwingend. Bis 2016 durften nach den Abgasnormen die Grenzwerte für Motorräder etwa doppelt so hoch liegen wie für Pkws. Aktuell sind die tolerierten Werte beim Motorrad immer noch etwas höher als bei Pkws.[132]

Streckensperrungen

In Deutschland sind einige Straßen und Gebiete aus unterschiedlichen Gründen für den Motorradverkehr gesperrt. Die Maßnahmen reichen von Nachtfahrverboten (üblich zwischen 20–22 Uhr bis 06 Uhr) über Sperrungen an Sonn- und Feiertagen (u.a. Schauinsland) bis zu Vollsperrungen. Die Gründe dafür sind hohe Unfallzahlen unter Motorradfahrern sowie Lärmschutzgründe u.a. für Wohngebiete. Gebirgsstrecken sind wegen ihrer Kurven bei Motorradfahrern besonders beliebt und gerade in den Bergen sind durch die Schallausbreitung besonders große Gebiete durch den Lärm betroffen.[133][134][135]

Lärmgrenzwerte

Erste Geräuschgrenzwerte zur Verminderung des Straßenverkehrslärms durch Motorräder wurden in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 1. Januar 1938 festgeschrieben. 85 Phon als Stand- und Fahrgeräusch galten als Grenzwert für alle motorisierten Kraftfahrzeuge. Das Fahrgeräusch wurde bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h in 7 Meter Entfernung von der Fahrbahn gemessen.[136] Seit 1966 wird in Dezibel gemessen, abgekürzt dB(A). Richtlinie 70/157/EWG vom 6. Februar 1970 legte erstmals europaweit Grenzwerte (ohne Motorräder ausdrücklich zu erwähnen) fest und koppelte sie an den technischen Fortschritt.[137]

Die Richtlinie 78/1015/EWG vom 23. November 1978 legte den europaweiten Grenzwert von 86 dB(A) für Motorräder über 500 cm³ Hubraum fest. Die Messungen wurden nun bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h und 7,5 m Entfernung von der Schallquelle durchgeführt.[138] Das nationale Recht für Deutschland legte 1980 jedoch den Grenzwert auf 84 dB(A) fest.[139] Durch die Änderung der Richtlinie 78/1015 vom 18. Dezember 1986 wurden für Krafträder über 175 cm³ Hubraum die Grenzwerte zum 1. Oktober 1988 auf 82 dB(A) und zum 1. Oktober 1993 auf 80 dB(A) reduziert.[140]

Seit dem 1. Januar 2016 gelten für neue Fahrzeugtypen verschärfte Messbedingungen und teilweise verschärfte Grenzwerte. Für größere Motorräder ist es bei einem Grenzwert von 80 dB(A) geblieben.[141] Für Krafträder bis 80 cm³ Hubraum sind 75 dB(A), für Krafträder zwischen 80 cm³ und 175 cm³ Hubraum sind 77 dB(A) zulässig.[142] Das neue EU-Messverfahren nach ECE R 41 verbietet eine Testzykluserkennung. Die Erfüllung der Geräuschvorschriften wurde insbesondere im Bereich von 20 bis 80 km/h verschärft (Grenzwerterfüllung in allen Betriebsarten). Nicht abbaubare, sondern verschweißte dB-Eater sowie die äußerliche Kennzeichnung der Geräuschwerte sind obligatorisch.[143] Vom TÜV Süd wurden im Rahmen eines Messprogramms nach den neuen Vorschriften bei einzelnen Motorrädern über 100 dB(A) bei der beschleunigten Vorbeifahrt im 2. Gang gemessen.[144]

Freiwillige Selbstbeschränkung der Hersteller

Motorräder haben gegenüber Pkw zwar einen höheren Luftwiderstandsbeiwert, jedoch eine geringere Stirnfläche und ermöglichen dadurch hohe Geschwindigkeiten mit geringerer Motorleistung. So erreichen einige Motorräder wie z. B. BMW S 1000 RR, Kawasaki ZZR 1400 und Suzuki Hayabusa 1300 Geschwindigkeiten über 300 km/h. Im Vergleich zu Pkw gibt es ein Drittel mehr Motorräder als Autos, die über 250 km/h schnell sind.[145] Um möglichen gesetzlichen Regelungen entgegenzuwirken, unterwarfen sich die Motorradhersteller im Jahr 2000 einer freiwilligen Selbstverpflichtung. Weltweit halten seit dem Modelljahr 2001 Serienmotorräder ein Geschwindigkeitslimit von 299 km/h ein, und die Tachometeranzeige endet bei 300 km/h.[146]

Bereits 1978 waren die Hersteller eine freiwillige Selbstverpflichtung eingegangen, in Deutschland keine Motorräder mit mehr als 74 kW/100 PS anzubieten. Diese Absprache wurde jedoch im Jahr 1999 aufgekündigt.[147]

Motorräder im Film

In frühen Hollywood-Filmproduktionen handelt es sich, wenn Motorräder zu erkennen sind, überwiegend um amerikanische Motorräder. So sind in Produktionen der 1930er Jahre ausschließlich Indian-Motorräder zu erkennen, im Film State Trooper (1933) auch Harley-Davidson. In den 1950er- und 1960er-Jahren waren Motorräder ein zentrales Motiv in vielen Hollywood-Filmen, unter anderem in jenen mit James Garner, Steve McQueen oder James Stewart.

- 1953 Während der cineastischen Aufarbeitung des Hollister Bash durch den Film The Wild One fährt der Hauptdarsteller Marlon Brando eine Triumph Thunderbird

- 1969 Durch den Film Easy Rider mit Peter Fonda und Dennis Hopper erlangte Harley-Davidson Kultstatus durch das Modell Captain America

- 1982 Im Film Ein Offizier und Gentleman fährt der Hauptdarsteller Zack Mayo (Richard Gere) eine Triumph Bonneville

Auch in zahlreichen aktuellen Filmen werden Motorräder als Zeichen von Aufsässigkeit und Nicht-Angepasstheit eingesetzt. Dazu zählen etwa:

- Der Film Die Reise des jungen Che (2004) thematisiert die Südamerikareise von Che Guevara auf einer Norton Modell 18.

- In Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) spielt die Harley Davidson des jungen Henry „Mutt“ Williams ein tragende Rolle bei der Flucht vor feindlichen Agenten.

- Der junge James T. Kirk fährt in der Neuauflage von Star Trek (2009) ein futuristisches Motorrad, bevor er bei der Sternenflotte anmustert.

- Tron: Legacy (2012): der Hauptdarsteller fährt eine (leicht modifizierte) Ducati Sport 1000. Die im Vorgänger Tron aus dem Jahr 1982 erstmals dargestellten Lichtmotorräder erlangten Kultstatus und wurden 2012 als reale Fahrzeuge gebaut.[148]

- Der Tatort-Kommissar Horst Schimanski hatte eine BMW R 100 GS in der Version Paris-Dakar,[149] mit der er unter anderem in der Folge Tatort: Bis zum Hals im Dreck (Folge 244) in den Urlaub fuhr.[150]

Umgangssprachliche Bezeichnungen

In der Umgangssprache heißen Motorräder in der Schweiz Töff. Andere, auch umgangssprachliche Bezeichnungen, sind: Bike, Bock, Hobel, Ofen, Karre, Mopped (als Verniedlichung auch bei großem Gewicht – im Gegensatz zum Moped aber mit zwei p), Möp. In der Schweiz sind, je nach Kanton, zudem noch folgende Bezeichnungen gängig: Pupf, Hödi, Schnäppi (in Anlehnung an Schnäpperli für Moped), Altise (Hochdeutsch → Alteisen).

Literatur

Lexika und Monographien

- S. Ewald, G. Murrer: Enzyklopädie des Motorrads. Novara 1996. (deutsche Auflage: Weltbild Verlag, 1999, ISBN 3-86047-142-2) (Umfassende Darstellung der Marken und Modelle)

- Jerry Hatfield: Standard Catalog of American Motorcycles 1898–1981. Krause Publications, 2006, ISBN 0-89689-949-7. (Standardwerk über amerikanische Motorräder)

- Ulrich Hoffmann: Das große Lexikon der Motorrad-Technik. Heel Verlag, Königswinter 2009, ISBN 978-3-86852-090-3. (Lexikon auf dem neuesten Stand der Technik)

- Stefan Knittel: Motorrad-Lexikon. BLV Verlag, München 1981, ISBN 3-405-12226-0. (Lexikon der 1980er Jahre)

- Thomas Krens, Matthew Drutt (Hrsg.): The Art of the Motorcycle. 2003, ISBN 0-8109-9106-3. (Kompendium der Motorradgeschichte, -kultur, -technik und des Designs)