„Kognitive Karte“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

K →Literatur: formatiert |

K →Merkmale kognitiver Karten: +Link |

||

| Zeile 18: | Zeile 18: | ||

* Einnordnung: Der Landschaft wird eine klare Nord-Süd-Ost-West-Ausrichtung gegeben. So stellen sich viele den Oberrheingraben als Nord-Süd-gerichtet vor, obwohl er in Wahrheit mehr einen Nordost-Südwest-Verlauf aufweist. |

* Einnordnung: Der Landschaft wird eine klare Nord-Süd-Ost-West-Ausrichtung gegeben. So stellen sich viele den Oberrheingraben als Nord-Süd-gerichtet vor, obwohl er in Wahrheit mehr einen Nordost-Südwest-Verlauf aufweist. |

||

Außerdem ist die Welt in einer kognitiven Karte meist verzerrt: Gegenden, die man kennt, nehmen in der kognitiven Karte mehr Raum ein und sind detaillierter abgebildet als fremde Räume. Dieses Charakteristikum illustriert beispielhaft [[Saul Steinberg]]s Karikatur ''View of the World from 9th Avenue''. |

Außerdem ist die Welt in einer kognitiven Karte meist verzerrt: Gegenden, die man kennt, nehmen in der kognitiven Karte mehr Raum ein und sind detaillierter abgebildet als fremde Räume. Dieses Charakteristikum illustriert beispielhaft [[Saul Steinberg]]s Karikatur ''View of the World from 9th Avenue''.<ref>[[:en:View of the World from 9th Avenue|View of the World from 9th Avenue]] in der englischsprachigen Wikipedia</ref> |

||

Schließlich zeichnen sich kognitive Karten dadurch aus, dass bestimmte Landschaftsmerkmale und Markierungspunkte übergroß „herausragen“. |

Schließlich zeichnen sich kognitive Karten dadurch aus, dass bestimmte Landschaftsmerkmale und Markierungspunkte übergroß „herausragen“. |

||

Version vom 3. August 2018, 20:47 Uhr

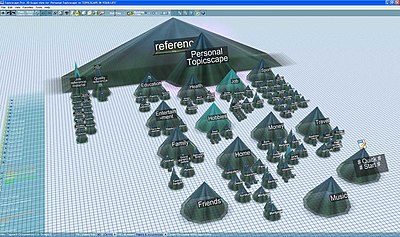

Als kognitive Karte (auch mental map) bezeichnet man die mentale Repräsentation eines geographischen Raumes oder räumlich (dreidimensional) vorstellbarer logischer und sonstiger Zusammenhänge.

Mit anderen Worten: Kognitive Karten sind mental vereinfachte Repräsentationen von mehrdimensionaler komplexer Realität. Die Abbildung der geographischen Realität ist nur eines vieler Beispiele. Dem Begriff liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen die Information über Räume und Landschaften in landkarten-ähnliche Bilder umsetzen, so dass sich also kognitive Karten im Grunde auch zeichnen lassen. Jeder Mensch hat dabei eine andere kognitive Karte eines Raumes, zum einen, da er sich in seinem Heimatort und in dessen Umgebung besser auskennt als in ihm fremden Gegenden; zum anderen, weil jeder Mensch aufgrund seiner individuellen Erfahrung und geistigen Verfassung seine Umwelt anders wahrnimmt.

Durch Experimente von E. C. Tolman (1930)[1][2][3] lag der Schluss nahe, dass Tiere bei ihrer Erkundung im Raum nicht nur Reiz-Reaktions-Muster, sondern eine räumliche Repräsentation der Umgebung abspeichern, die logisches Schließen zulässt. Tolman entwickelte darauf aufbauend das Konzept der kognitiven Karte[4]. Seine Befunde wurden später jedoch in Frage gestellt[5] und konnten nicht repliziert werden[6].

Eine Möglichkeit kognitive Karten darzustellen, ist die Zeichnung aus dem Gedächtnis heraus. Dabei wird der Proband aufgefordert, eine Karte seiner Heimatstadt, einer anderen Region oder der Erde insgesamt aus dem Kopf heraus zu zeichnen. Hierbei zeigt sich sehr gut, in welchen Gegenden er sich auskennt (z. B. Urlaubsgebiet) und in welchen nicht.

Kevin Lynchs Forschung über kognitive Karten ist heute ein Teil der Wahrnehmungsgeographie, die sich mit der subjektiven Wahrnehmung von Räumen auseinandersetzt.

Merkmale kognitiver Karten

Kognitive Karten zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie die realen Landschaften in mehrerer Hinsicht vereinfachen. Diese Merkmale treten insbesondere dann zutage, wenn Menschen aufgefordert werden, eine ihnen vertraute Landschaft als Karte zu zeichnen:

- Begradigung: „Krumme“ Landschaftsmerkmale (Flüsse, Straßen) werden in der geistigen Vorstellung begradigt.

- Rechte Winkel: Wir neigen dazu, uns Kreuzungspunkte rechtwinklig vorzustellen. Aus diesem Grund fällt es Menschen leichter, sich in rechtwinkligen Wegenetzen zu orientieren als in schiefwinkligen.

- Einnordnung: Der Landschaft wird eine klare Nord-Süd-Ost-West-Ausrichtung gegeben. So stellen sich viele den Oberrheingraben als Nord-Süd-gerichtet vor, obwohl er in Wahrheit mehr einen Nordost-Südwest-Verlauf aufweist.

Außerdem ist die Welt in einer kognitiven Karte meist verzerrt: Gegenden, die man kennt, nehmen in der kognitiven Karte mehr Raum ein und sind detaillierter abgebildet als fremde Räume. Dieses Charakteristikum illustriert beispielhaft Saul Steinbergs Karikatur View of the World from 9th Avenue.[7]

Schließlich zeichnen sich kognitive Karten dadurch aus, dass bestimmte Landschaftsmerkmale und Markierungspunkte übergroß „herausragen“.

Bewertung

Der Begriff der kognitiven Karte wird von verschiedenen Autoren als irreführend bezeichnet, da die Vorstellung falsch sei, dass es im Gehirn eine „kartenartige“ Repräsentation der Umgebung gibt[8]. Die Ergebnisse von Tolman und anderen[1][2][3][4] lassen sich mit dem Explorationsverhalten der Ratten im Labyrinth und den dabei wirksamen Verstärkungsprozessen sparsamer erklären[9]. Die kognitive Karte ist demnach keine nützliche Hypothese, um das Verhalten von Menschen oder Tieren im Raum zu erklären. Der Begriff sollte vermieden werden.[10]

Siehe auch

- Räumliches Gedächtnis

- Assoziation (Psychologie)

- Assoziogramm (zum Beispiel Wortigel)

- Mind-Map

Literatur

- Pionierarbeit zu kognitiven Karten

- Edward Tolman: Cognitive maps in rats and men. in: Psychological Review, 55. 1948, S. 189–208.

- Übersichtsarbeiten zu kognitiven Karten

- Kevin Lynch: Das Bild der Stadt. (1960), 2. Aufl., Braunschweig/Wiesbaden 1989.

- Roger M.Downs, David Stea: Kognitive Karten. Die Welt in unseren Köpfen. New York 1982.

- Jörg Seifert: Cognitive map, Mnemo-Technik und Mind Mapping. Raumeindrücke mental verorten, Wissensstrukturen visualisieren, Vorstellungsräume zum Lernen nutzen. in: ALFA-FORUM. Zeitschrift für Alphabetisierung und Grundbildung, 60/2005, S. 32–34.

- Norbert Götz und Janne Holmén: Introduction to the Theme Issue: ‘Mental Maps: Geographical and Historical Perspectives’. Journal of Cultural Geography 25 (2018) 2: 157–161.

- Kognitive Karten und deren soziale Beeinflussbarkeit

- Carbon, C. C. (2010): Cognitive continental drift: How attitudes can change the overall pattern of cognitive distances. Environment and Planning A, 42(3), 715–728.

- Carbon, C. C., & Leder, H. (2005): The wall inside the brain: Overestimation of distances crossing the former iron curtain. Psychonomic Bulletin and Review, 12(4), 746–750.

- Kognitive Karten in der Geschichtswissenschaft

- Frithjof Benjamin Schenk: Mental Maps: Die kognitive Kartierung des Kontinents als Forschungsgegenstand der europäischen Geschichte, in: Europäische Geschichte Online, hrsg. vom Institut für Europäische Geschichte (Mainz), 2013 Zugriff am: 29. August 2013.

Einzelnachweise

- ↑ a b Edward C. Tolman; Charles H. Honzik: Degrees of hunger, reward, and non reward, and maze learning in rats. In: University of California Publications in Psychology. Band 4, 1930, S. 241–256.

- ↑ a b Edward C. Tolman; Charles H. Honzik: "Insight" in rats. In: University of California Publications in Psychology. Band 4, 1930, S. 215–232.

- ↑ a b Edward C. Tolman; Charles H. Honzik: Introduction and removal of reward, and maze performance in rats. In: University of California Publications in Psychology. Band 4, 1930, S. 257–275.

- ↑ a b Edward C. Tolman; B. F. Ritchie; D. Kalish: Studies in spatial learning. I. Orientation and the short-cut. In: Journal of Experimental Psychology. Band 36, Nr. 1, Februar 1946, S. 13–24, doi:10.1037/h0053944.

- ↑ Francine Ciancia: Tolman and Honzik (1930) revisited: or The mazes of psychology (1930–1980). In: The Psychological Record. Band 41, Nr. 4, 1991, S. 461–472 (pagesperso-orange.fr [PDF; 913 kB; abgerufen am 13. August 2014]).

- ↑ David S. Olton: Mazes, maps, and memory. In: American Psychologist. Band 34, Nr. 7, Juli 1979, S. 583–596, doi:10.1037/0003-066X.34.7.583.

- ↑ View of the World from 9th Avenue in der englischsprachigen Wikipedia

- ↑ Frank Restle: Discrimination of cues in mazes: A resolution of the "place-vs.-response" question. In: Psychological Review. Band 64, Nr. 4, Juli 1957, S. 217–228, doi:10.1037/h0040678, PMID 13453606 (appstate.edu [PDF; 978 kB; abgerufen am 13. August 2014]).

- ↑ Robert Jensen: Behaviorism, latent learning and cognitive maps: Needed revisions in introductory psychology textbooks. In: The Behavior Analyst. Band 29, Nr. 2. Kalamazoo Mich 2006, S. 187–209, PMC 2223150 (freier Volltext).

- ↑ Andrew T. D. Bennett: Do animals have cognitive maps? In: The Journal of Experimental Biology. Band 199, Nr. 1, 1996, ISSN 0022-0949, S. 219–224 (biologists.org [PDF; 41 kB; abgerufen am 13. August 2014]).