Fachhochschule (Österreich)

Vorlage:Höhere technische Bildung Eine Fachhochschule ist eine Hochschulform, die anwendungsorientierte Studiengänge auf wissenschaftlicher Grundlage anbietet. Die Fachhochschulen führen zunehmend auch die englischsprachige Bezeichnung University of Applied Sciences, zu deutsch: Universität für angewandte Wissenschaften. Das Studienangebot von Fachhochschulen erstreckt sich über natur-, sozial-, wirtschaftswissenschaftliche, technische und künstlerische Studiengänge.

Auch die Fachhochschulen haben sich oder wurden verpflichtet, im Zuge des Bologna-Prozesses gestufte Bachelor- und Master-Abschlüsse in akkreditierten Studiengängen anzubieten beziehungsweise die herkömmlichen Diplom-Studiengänge auf das neue Studiensystem umzustellen. Einige Fachhochschulen bezeichnen sich nur noch als „Hochschule für Angewandte Wissenschaften“ (Abk. HAW oder HS).

Fachhochschulen haben kein eigenes Promotions- und Habilitationsrecht. Fachhochschulabsolventen können aber abhängig von landesrechtlichen Regelungen nach Verleihung des akademischen Master-Grades grundsätzlich ein Doktorat-Studium an einer Universität aufnehmen. Die meisten Universitäten gewähren auch Fachhochschul-Absolventen mit dem akademischen Grad Diplom (FH) einen direkten Zugang zur Promotion, jedoch gegenüber Absolventen von Universitäten mit verlängerter Studiendauer.

Der Hochschultypus „Fachhochschule“ entwickelte sich in den 1970er Jahren zuerst in der Bundesrepublik Deutschland. Besondere bundesdeutsche Formen der Fachhochschulen sind die Fernfachhochschulen und die Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung. Seitdem sind im deutschen Sprachraum bis zu 200 staatliche und staatlich anerkannte Fachhochschulen mit unterschiedlichen Ausprägungen entstanden.

Allgemein

Geschichte der Fachhochschulen

Die Geschichte der Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland kann in drei Phasen eingeteilt werden: Erste und konzeptionelle Phase bis 1969, Zweite und Ausbauphase bis 1999, Dritte Phase ab 2000. Die Geschichte der Fachhochschulen im deutschen Sprachraumaum ist unter den einzelnen Staaten zu finden. Die bundesdeutschen Fachhochschulen unterscheiden sich teilweise erheblich von den anderen europäischen Fachhochschulen. In den Niederlanden z.B. bieten Fachhochschulen ("Hoogeschool") auch Kurse bzw. Abschlüsse (Bachelor) an, die bundesdeutschen Ausbildungen im dualen Ausbildungssystem entsprechen.

Erste Phase bis 1969

Vorgängereinrichtungen der Fachhochschulen waren so genannte „Staatliche Ingenieurschulen“, „Höhere Fachschulen für ...“, „Akademien für ...“, usw. (Mayer Werner, Bildungspotential, S. 21 ff.). Etwa ein Drittel der Fachhochschulen hat seinen Ursprung in diesen vor 1969 gegründeten Vorgängereinrichtungen. (Potenzialstudie "Forschungslandkarte Fachhochschulen", Kurzfassung, Fraunhofer Institut Systemtechnik und Innovationsforschung, Bonn/Berlin 2004). Einige Meilensteine der Entwicklung sind:

- Signalwirkung hatte Georg Picht mit seinen Dokumentationen „Die deutsche Bildungskatastrophe“, die in den Jahren von 1963 bis 1965 veröffentlicht wurden.

- Im Weiteren entstanden Vergleiche des Bildungswesens in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Poignant Raymond, Das Bildungswesen in den Ländern der EWG, 1. A., Frankfurt u.a., 1966).

- Am 31. Juli 1967 wurde vom baden-württembergischen Kultusminister Prof. Dr. Wilhelm Hahn der Hochschulgesamtplan Baden-Württemberg vorgestellt, der unter Leitung von Prof. Dr. Ralf Dahrendorf erarbeitet worden war und deshalb auch als Dahrendorf-Plan bekannt ist.

Danach sind die Hochschulen wie folgt gruppiert: Wissenschaftliche Hochschulen (Universitäten), Pädagogische Hochschulen (einschließlich der Berufspädagogischen Hochschulen und weiterer Institute der Lehrerbildung), Studienseminare, Kunsthochschulen, Ingenieurschulen, Höhere Fachschulen. Bereits in diesem Plan wird das gestufte Studium (Kurz- und Langstudium) vorgeschlagen (Kultusministerium Baden-Württemberg (Hrsg.), Hochschulgesamtplan Baden-Württemberg, Reihe A Nr. 5, Villingen Oktober 1967):

- Weitere wesentliche Anstöße zur Neustrukturierung des Hochschulbereiches der Bundesrepublik Deutschland entwickelten sich unter den Kultusministern weiterer Bundesländer (z.B. Berlin, Bildungssenator Heinz Evers, Hamburg, Fachhochschulgesetzentwurf, Nordrhein-Westfalen).

Als gewisser Endpunkt und gleichzeitiger Ausgangspunkt können die Einigung der elf Ministerpräsidenten der Länder der Bundesrepublik Deutschland vom 5. Juli 1968 und das am 31. Oktober 1968 von denselben verabschiedete "Abkommen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Fachhochschulwesens" angesehen werden, das die Fachhochschulen als eigenständige Einrichtungen des Bildungswesens im Hochschulbereich definierte und mit dem die Umwandlung der (meisten) Höheren Fachschulen in Fachhochschulen beschlossen und eingeleitet wurde. Eine Konsequenz dieser Entscheidung war die Änderung der Zugangsvoraussetzungen (http://www.kmk.org/kmkgesch/geskap3.htm), eine weitere Konsequenz war die Ausarbeitung von Fachhochschulgesetzentwürfen in den Ländern.

Zweite Phase bis 1999

Die Verabschiedung der Fachhochschulgesetze und die Errichtung der Fachhochschulen durch die einzelnen Bundesländer erfolgten zwischen 1969 und 1972 (Mayer Werner, Bildungspotential, S. 218).

Parallel dazu liefen Bestrebungen zu einer stärkeren Einheitlichkeit und Integration des Hochschulbereichs der Bundesrepublik. "Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern“ wurden durch Grundgesetzänderung vom 12. Mai 1969 definiert (http://www.kmk.org/kmkgesch/geskap3.htm):

- Mitwirkungsrechte u.a. beim Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich der Hochschulkliniken (Artikel 91a GG).

- Weiter wurde verabschiedet, dass Bund und Länder durch Vereinbarungen bei der Bildungsplanung und der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung zusammenwirken können (Artikel 91b GG).

- Ferner erhielt der Bund eine Rahmenkompetenz für die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Regelung der Ausbildungsbeihilfen.

Erst das Hochschulrahmengesetz des Bundes von 1976 hob die Fachhochschulen auf die gleiche rechtliche Ebene wie Universitäten und diesen vergleichbare Einrichtungen; die Freiheit von Forschung und Lehre und die akademische Selbstverwaltung an Fachhochschulen wurde garantiert. Die Bundesländer hatten zwei Jahre Zeit, ihre Landeshochschulgesetze dem HRG anzupassen, was mehr oder weniger zögerlich geschah, je nach parteipolitischer Mehrheit der Landesregierungen.

Mit der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes von 1985 gehört auch anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung zu den Aufgaben der Fachhochschulen. Sie ist mittlerweile in allen Ländergesetzen als institutionelle Aufgabe festgeschrieben, allerdings von Land zu Land mit unterschiedlichem Gewicht (z.B. in Bayern nur fakultativ) verankert.

Im Gesamthochschulmodell (in Nordrhein-Westfalen, Hessen und einigen anderen Bundesländern) wurden Universitäten, Pädagogische Hochschulen, andere Hochschulen und Fachhochschulen zu Gesamthochschulen zusammengelegt. Die meisten Gesamthochschulen wurden inzwischen in Universitäten und Technische Hochschulen umgewandelt.

Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR (Deutschen Demokratischen Republik) wurden nach der Vereinigung auf Empfehlung des Wissenschaftsrates die Ingenieurschulen, Fachschulen sowie einige Technische Hochschulen nach und nach in Fachhochschulen umgewandelt. In einer erneuten Gründungswelle in den 1990er Jahren entstand ein weiteres Drittel der Fachhochschulen, vorrangig in den neuen, aber auch in einigen der alten Bundesländer (Potenzialstudie "Forschungslandkarte Fachhochschulen", Kurzfassung, Fraunhofer Institut Systemtechnik und Innovationsforschung, Bonn/Berlin 2004).

Dritte Phase ab 2000

Seit 2000 erfolgt in einer dritten Phase die Veränderung der Fachhochschulen durch die im Rahmen des Bologna-Prozesses und nach § 19 HRG neu einzurichtenden Studienabschlüsse „Bachelor (BA/BSc)“ und „Master (MA/MSc)“.

Anfang des Jahres 2000 existierten nach Zahlen des Wissenschaftsrates in Deutschland 151 Fachhochschulen, davon 47 in nichtstaatlicher Trägerschaft. Ende 2002 gab es 523.000 Studierende an Fachhochschulen, was einem Anteil von 26 % an allen Studierenden in Deutschland entspricht (Potenzialstudie "Forschungslandkarte Fachhochschulen", Kurzfassung, Fraunhofer Institut Systemtechnik und Innovationsforschung, Bonn/Berlin 2004).

Die Zahl der Studierenden an bundesdeutschen Fachhochschulen variiert stark: von einigen hundert bis zu mehr als 16.000 Studenten (zum Beispiel an der FH Köln, Stand WS 2005/2006).

Fachhochschule - „University of Applied Sciences“

Seit einigen Jahren verwenden bundesdeutsche Fachhochschulen zunehmend zusätzlich die englische Bezeichnung „University of Applied Sciences“. Aus rechtlichen Gründen bleiben den Fachhochschulen in Deutschland, der Schweiz und Österreich die deutschsprachigen Bezeichnungen „Universität“, „Kunsthochschule“ und „Technische Hochschule“ verwehrt, der Begriff „Hochschule für Technik“ ist dagegen rechtlich zulässig.

Der Begriff „wissenschaftliche Hochschule“, mit dem bisher die Hochschulen mit Promotionsrecht als formale Abgrenzung zu den Fachhochschulen gemeint waren, wird im hochschulpolitischen Sprachgebrauch vielfach nicht mehr benutzt, da dies implizieren könnte, dass es auch „un-wissenschaftliche“ Hochschulen gäbe.

Fachhochschule in Europa

Der durch die Bologna-Erklärung von 1999 angestoßene Bologna-Prozess hat das Ziel, bis 2010 im europäischen System der Hochschul- und Studiensysteme eine größere Verträglichkeit (Kompatibilität) und bessere Vergleichbarkeit (Komparabilität) mittels des European Credit Transfer System ECTS zu erreichen. Die meisten Fachhochschulen im deutschen Sprachraum haben inzwischen auf das neue System umgestellt und bieten entsprechend akkreditierte Bachelor- und Masterstudiengänge an.

Fachhochschulen in Deutschland

Ablauf des Studiums

Voraussetzungen

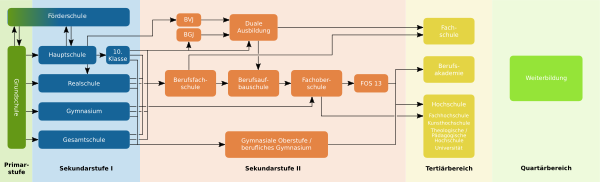

Das Studium an einer Fachhochschule setzt heute in der Regel die Fachhochschulreife voraus.

An den Fachhochschulen besteht auch die Möglichkeit, mit Realschulabschluss und entsprechender beruflicher Vorbildung oder mit einem Meistertitel (mit guten bis sehr guten Noten) ein fachspezifisches Studium aufzunehmen.

Hinzu kommt, je nach Studiengang, ein fachbezogenes Vorpraktikum, eine fachspezifische Berufsausbildung, ein einjähriges Fachpraktikum, z.B. im Rahmen der 11. Klasse einer Fachoberschule; es gibt in einigen Bundesländern aber häufig auch keine weiteren Voraussetzungen.

Die besonderen Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung (FHöV) sind in der Regel nur für Beamtenanwärter des gehobenen Dienstes zugänglich, allerdings haben sich einige für alle Studienbewerber geöffnet (z.B. Sachsen-Anhalt).

Studienordnung und Studiendauer

Bisher kann ein Studium mit Abschluss „Diplom (FH)“ in der Regelstudienzeit von 6 bis 8 Semestern absolviert werden. Die Studiendauer variiert je nach Bundesland (Nord-Süd-Gefälle) bis zu einem Jahr. Je nach Bundesland sind im Studium meist ein oder zwei Praxissemester als Voraussetzung für einen Diplom-Abschluss enthalten, abhängig von der Anerkennung zuvor erbrachter beruflicher Vorbildung und Leistungen, um so betriebliche Abläufe in der Praxis kennenzulernen oder/und auch, um in einem Unternehmen oder einer Behörde seine Diplomarbeit erarbeiten zu können. Das zweite Praxissemester ist meistens obligatorisch und wird nur in besonderen Ausnahmefällen erlassen.

Im Gesamthochschulmodell (Nordrhein-Westfalen, Hessen) gibt es ebenfalls gestufte Studiengänge. Ein viersemestriges Grundstudium führt bis zum Vordiplom, in jeder Studienrichtung gleich (Y Modell). Nach dem Vordiplom mussten sich die Studierenden entscheiden, ob sie den Diplom I oder Diplom II Abschluss anstreben wollten. Diplom I Absolventen hatten jedoch die Möglichkeit, entweder sofort nahtlos mit einem kurzen Aufbaustudium das Diplom II zu erreichen oder dies später zu tun. Studienanfänger, die nicht die allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder die Fachgebundene Hochschulreife hatten, zum Beispiel solche mit Fachhochschulreife (Fachabitur), wurden in den ersten vier Semestern bis zum Vordiplom sogenannte Brückenkurse angeboten, und, wenn diese erfolgreich bestanden waren, konnten auch sie unmittelbar danach den Abschluss des Diplom II anstreben, weil das erfolgreiche Absolvieren des Vordiploms und der Brückenkurse automatisch die Anerkennung als Fachgebundene Hochschulreife zur Folge hatte.

Nach § 19 HRG können seit 1998 gestufte Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor (BA) und Master (MA) eingeführt werden.

An vielen Fachhochschulen beträgt die Regelstudienzeit für den Bachelor-Abschluss 6 bis 8 Semester- Der Master-Studiengang dauert 2 bis 4 Semester; er ist in der Regel konsekutiv, also auf die zuvor absolvierten Bachelor-Studiengang abgestimmt. Die Gesamtregelstudiendauer bleibt damit innerhalb von 10 Semestern.

Mit der „Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor-/ Bakkalaureus- und Master-/ Magisterstudiengänge“ (Beschluss der KMK vom 3. Dezember 1998) wurde der Deutsche Akkreditierungsrat der Hochschulen für Studienabschlüsse als Bachelor (BA) und Master (MA) eingesetzt.

Im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens werden Studiengänge auf fachlich-inhaltliche Mindeststandards und Berufsrelevanz geprüft. Zwischenzeitlich wurden „Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ beschlossen (Beschluss der KMK vom 10. Oktober 2003 i.d.F. vom 22. September 2005).

Abschlüsse

Anfang der 1970er Jahre, nach Gründung der Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, verliehen die Fachhochschulen ihren Absolventen als jeweiligen akademischen Grad: Ing. (grad.), Betriebswirt (grad.), usw.

Seit der Umsetzung des Hochschulrahmengesetzes von 1976 in den 1980er Jahren erhalten die FH-Absolventen als akademischen Grad das Diplom mit Angabe der Fachrichtung, zum Beispiel Diplom-Ingenieur, -Kaufmann/-Betriebswirt, -Sozialarbeiter, usw. und mit dem Zusatz „FH“ (zum Beispiel Diplom-Ingenieur (FH)); seit 1987 in allen Bundesländern.

Im Zuge der Umstrukturierung der Hochschulen im Rahmen des Bologna-Prozesses werden heute in vielen Studienfächern auch - oder nur noch - die englischsprachigen Abschlussbezeichnungen Bachelor (BA) und Master (MA) vergeben.

Promotion

Wie schon ausgeführt haben die Fachhochschulen kein Promotions- und auch kein Habilitationsrecht. FH-Absolventen können aber an einer Universität promovieren und habilitieren, wobei FH-Professoren in den meisten deutschen Bundesländern als Zweitgutachter agieren können. Zu beachten ist, dass nicht alle FH-Abschlüsse zu einer Promotion berechtigen.

(Länder- und universitätsspezifische Promotionsverfahren: Die Anerkennung eines FH-Diploms zwecks Promotion an einer Universität ist in Ausnahmefällen möglich, allerdings kommt es vor, dass ein FH-Absolvent in manchen Bundesländern ein oder zwei Semester an der Universität in seinem Fachgebiet studieren muss, um eine vollständige Promotionsanerkennung zu erhalten. Für gewöhnlich ist in einigen Bundesländern zur Promotion allerdings die Erlangung eines Universitäts-Diploms notwendig. Universitäten in einigen Bundesländern erkennen das FH-Diplom hierfür in etwa äquivalent zum Universitäts-Vordiplom an, was in der Regel für FH-Absolventen die Absolvierung des Hauptstudiums an einer Universität bedeutet (wobei das FH-Vordiplom in manchen Bundesländern als Fachgebundene Hochschulreife anerkannt wird, im Allgemeinen ist das Studium an einer Universität allerdings nur mit der Allgemeinen Hochschulreife möglich, die aber spätestens durch das FH-Diplom erlangt wird). Je nach individueller Prüfung durch den Fachbereich der Universität kann es zu Überschneidungen kommen, so dass zum Teil Prüfungsleistungen aus dem Grundstudium nachgeholt werden müssen (z. B. in Fächern mit hohem theoretischen Anteil). Auf der anderen Seite kann der FH-Absolvent Leistungsnachweise aus dem Hauptstudium einer Fachhochschule für das Hauptstudium an einer Universität anerkennen lassen, so dass die noch zu erbringenden Prüfungsleistungen hier etwas geringer ausfallen. Obligatorisch für die Zulassung zur Promotion ist in einigen bundesdeutschen Ländern bei dieser Variante in jedem Fall die Erstellung einer Diplomarbeit an der Universität. Soweit die Diplomstudiengänge künftig durch die Bachelor- und Master-Studiengänge ersetzt werden, handelt es sich um auslaufende Verfahren.)

Der Master-Abschluss einer Fachhochschule hingegen ermöglicht grundsätzlich die Promotionszulassung. Jedoch sind auch hier Zulassungsbeschränkungen und Mindestnoten zu beachten.

Forschung an Fachhochschulen

Fachhochschulen wurden ursprünglich als reine Lehreinrichtungen konzipiert, so dass Forschung in den Hochschulgesetzen zunächst nicht vorgesehen war. Dies hat sich jedoch seit den 80er und 90er Jahren geändert. Inzwischen steht der Forschungsauftrag für Fachhochschulen in jedem Landeshochschulgesetz. Der Forschungsauftrag richtet sich jedoch - anders als an den Universitäten - nicht an jeden Professor, sondern an die Hochschule insgesamt. Die Professoren haben die Wahl, ihr volles Lehrdeputat (in den meisten Bundesländern 18 Semesterwochenstunden (SWS)) zu erfüllen oder Forschungsaufträge anzunehmen und das Deputat entsprechend zu reduzieren. In einigen Bundesländern, wie Baden-Württemberg, kann diese "Deputatsumwidmung" bis zur 9 SWS betragen, womit die Fachhochschulprofessoren im Endeffekt das gleiche Deputat hätten wie Universitätskollegen. In der Praxis ist eine solche Umwidmung jedoch schwierig, da sich für die Dauer eines Forschungsprojektes nicht immer Ersatzdozenten (Kollegen oder Lehrbeauftragte) finden. Forschungsinteressierte Fachhochschulprofessoren führen deshalb ihre Projekte oft zusätzlich zum vollen Deputat aus.

In den Bereichen apparative Ausstattung (Großgeräte) und technisches Personal (auch durch das Fehlen des akademischen Mittelbaus und des bisher nicht vorhandenen Promotionsrechts) sind die Fachhochschulen noch schlechter gestellt als die etablierten Universitäten (dies gilt allerdings nicht für die Ausstattung der Räumlichkeiten für Lehre, wo die Fachhochschule meist sehr gut ausgestattet sind). Somit ist in vielen Wissenschaftsgebieten die Forschungsarbeit nicht so intensiv möglich, wie sie an Universitäten betrieben wird. Schätzungsweise beteiligen sich rund 20 % der Fachhochschulprofessoren an der Forschung (die Zahl variiert von Hochschule zu Hochschule und Bundesland zu Bundesland erheblich); dazu kommen jedoch noch rund weitere 30 %, die in Nebentätigkeit direkte Forschungs- und Entwicklungsaufträge für die Industrie abwickeln bzw. auf innovativen Feldern beratend tätig sind.

Die Fachhochschulen sind aufgrund ihres anwendungsorientierten wissenschaftlichen Ansatzes als Forschungspartner für innovative kleine, mittlere und zum Teil auch große Unternehmen interessant und auf diesem Gebiet erfolgreich. Projekte wurden und werden u.a. durch Programme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt; (vgl. Potenzialstudie "Forschungslandkarte Fachhochschulen", Endbericht, Fraunhofer Institut Systemtechnik und Innovationsforschung, Bonn/Berlin 2004). Auch einige Bundesländer (Baden-Württemberg, Niedersachsen, Saarland, Nordrhein-Westfalen) führen oder führten eigene Förderprogramme für die Fachhochschulen durch. Daneben partizipieren die Fachhochschulen auch an großen Bundes- und EU-Verbundprojekten. Lediglich die DFG, die eine der wichtigsten Mittelgeber der universitären Forschung ist, spielt bei den Fachhochschulen bislang keine große Rolle. Dies liegt u.a. daran, dass die DFG mehr die Grundlagenforschung fördert, die wiederum an den Fachhochschulen nicht vorgesehen ist. Außerdem sind die Fachhochschulen bislang keine Mitgliedshochschulen der DFG.

Die Felder, auf denen die Fachhochschulen in der Forschung in den letzten Jahren besonders erfolgreich waren, sind u.a. Automatisierungstechnik, Biotechnologie, Energietechnik und Energiewirtschaft, Fahrzeugtechnik, Medizinische Informatik, Medizintechnik, Mikro- und Nanotechnologie, Robotik, Softwaretechnologie, Verfahrenstechnik (einschl. Umwelttechnik), Werkstoffwissenschaften sowie die angewandten Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Daneben zeichnen sich einige Fachhochschulen auch durch sehr intensive Forschungstätigkeiten auf Gebieten aus, die an deutschen Universitäten kaum oder gar nicht behandelt werden, z.B. Gießereitechnik an der Hochschule Aalen, Radiometrie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten oder Musikinstrumentenbau an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.

Im Zuge der Umsetzung des Bologna-Prozesses, d.h. der Einführung von Masterstudiengängen, wird Forschung an Fachhochschulen eine zunehmende Bedeutung gewinnen, da Masterabschlüsse mit aktuellen Fragestellungen aus der Wissenschaft oder Technik gekoppelt sein müssen.

Anerkennung in Politik, Wirtschaft und Öffentlichem Dienst

Um im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben, forderte die deutsche Wirtschaft bereits in den 1960er Jahren nach besser qualifizierten Mitarbeitern, die praktische Aufgaben auf der Basis einer akademischen Ausbildung schnell und erfolgreich lösen können sollten. Auch war die Frage der Anerkennung der Abschlüsse innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor allem für die damaligen Ingenieurschulabsolventen ungeklärt, da die Ingenieursausbildung in den meisten damaligen EWG-Staaten nur auf Hochschulebene erfolgte.

Doch die durch das Hochschulrahmengesetz von 1976 für die Gleichstellung der Fachhochschulen vorgegebene Frist von zwei Jahren wurde erheblich überschritten, weil Kompetenzen in der Bildungspolitik von den Ländern auf den Bund übertragen werden mussten (u.a. aus Opposition zur damaligen Bundesregierung vor allem in Baden-Württemberg unter Hans Filbinger und in Bayern unter Franz Josef Strauß).

Es dauerte überdies sehr lange, bis das "Diplom (FH)" allgemein anerkannt war und nicht mehr von Absolventen der Universitäten und Technischen Hochschulen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Industrie, der Presse und anderen Medien massiv diskriminiert wurde.

Heute sind Fachhochschulabsolventen aufgrund ihrer anwendungsorientierten wissenschaftlichen Qualifikation für innovative kleine, mittlere und zum Teil auch große Unternehmen interessant. Sie bringen innovatives Potential in die Hochschullandschaft, wie z.B. die Hochschule für Wirtschaft in Berlin, die anwendungsorientierte Studiengänge der Fachhochschule und duale Studiengänge der Berufsakademie gleichermaßen anbietet.

Die Zuordnung der Hochschulabschlüsse zu den Laufbahnen des öffentlichen Dienstes erfolgt nach den §§ 13 ff. Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG), allgemein nach der Richtlinie 89/48/EWG vom 21. Dezember 1988 des Rates der Europäischen Gemeinschaften und aufgrund eines erfolgreichen Verfahrens der Akkreditierung eines Studienganges.

§ 13 Abs. 3 Satz 2 BRRG lautet: „Die Bildungsvoraussetzungen müssen geeignet sein, in Verbindung mit der für die Laufbahn vorgeschriebenen berufspraktischen Ausbildung oder Tätigkeit die Anforderungen der Befähigung für die Laufbahn zu erfüllen.“. Zu beachten sind die Vereinbarung „Zugang zu den Laufbahnen des höheren Dienstes durch Masterabschluss an Fachhochschulen“ (Beschlüsse der Innenministerkonferenz vom 6. Juni 2002 sowie der Kultusministerkonferenz vom 24. Mai 2002) und die „Eckpunkte für die gegenseitige Anerkennung von Bachelor- und Masterabschlüssen in Studiengängen, mit denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden“ (Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom 2. Juni 2005 und 27. April 2006).

Studiengänge zum Bachelor an Fachhochschule und Universität führen zur Laufbahnbefähigung zum gehobenen Dienst. Be einem erfolgreichem Abschluss eines Master-Studienganges an einer Universität oder FH (sofern der Master-Studiengang akkreditiert wurde) erwerben die Absolventen die Zugangsberechtigung zum höheren Dienst.

Fachhochschulen in Liechtenstein

Das Fürstentum Liechtenstein verfügt seit dem Inkraft-Treten des Gesetzes über Fachhochschulen, Hochschul- und Forschungsinstitute vom 25. November 1992 formell über einen tertiären Bildungsbereich. Am 21. Januar 2005 trat das neue Gesetz über das Hochschulwesen (Hochschulgesetz; HSG) in Kraft. Derzeit gibt es in Liechtenstein vier staatlich anerkannte Hochschulen bzw. Hochschuleinrichtungen, darunter die aus der Fachhochschule Liechtenstein hervorgegangene Hochschule Liechtenstein.

Fachhochschulen in Österreich

Traditionell wurde in Österreich der heutige Aufgabenbereich der Fachhochschulen durch die höheren Lehranstalten, wie Höhere Technische Lehranstalten (HTL) ausgefüllt. So waren die ersten Fachhochschulstudiengänge auch rein technischer Natur. Mittlerweile hat sich das Spektrum der angebotenen Studiengänge jedoch gewandelt und es werden mehr wirtschaftswissenschaftliche als technische Studiengänge angeboten. Sozial-, geisteswissenschaftliche und künstlerische Studiengänge sind weiterhin unterrepräsentiert. Der Beschluss zum Aufbau von Fachhochschulen wurde von der österreichischen Bundesregierung im Jahr 1990 gefasst. Das Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG idgF) trat am 1. Oktober 1993 in Kraft, die ersten zehn FH-Studiengänge starteten im Studienjahr 1994/95. Nach Zahlen des österreichischen Fachhochschulrats, der für die Akkreditierung von Fachhochschul-Studiengängen in Österreich zuständigen Behörde, gab es im Studienjahr 2005/06 bereits 18 Einrichtungen zur Durchführung von FH-Studiengängen (Erhalter) mit insgesamt 28.100 Studienplätzen. Mehr als ein Drittel der angebotenen FH-Studiengänge sind berufsbegleitend organisiert. Im Zuge des Bologna-Prozesses werden immer mehr Studiengänge ins Bachelor- und Mastersystem überführt. Im Studienjahr 2005/06 wurden bereits 52% der 190 FH-Studiengänge in diesem gestuften Studiengangsystem angeboten.

Im Unterschied zum Normalfall in Deutschland haben die Fachhochschulen in Österreich in der Regel eine privatrechtliche Organisationsform, und zwar als GesmbH., als Verein oder als gemeinnützige Privatstiftung. Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen werden nicht automatisch als Fachhochschule bezeichnet, die Bezeichnung wird vielmehr vom Fachhochschulrat verliehen. Von den insgesamt 18 Einrichtungen, die Fachhochschulstudiengänge betreiben, sind derzeit 12 als Fachhochschule gemäß Fachhochschul-Studiengesetz organisiert. Andere fachhochschulische Einrichtungen werden als Fachhochschulstudiengänge (Beispiel: Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH) bezeichnet.

Die Finanzierung der FH-Studiengänge erfolgt auf der Basis des jeweiligen Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplans. Der Staat übernimmt dabei rund 90 % der jährlichen Normkosten eines Studienplatzes, um Anreize für Mischfinanzierungen zu schaffen. Die vom Staat an die fachhochschulischen Institutionen geleisteten Normkosten sind zweckgebunden für Lehre und Forschung zu verwenden, die Infrastrukturkosten (Baulichkeiten, Ausstattung etc.) sind vom Erhalter der Fachhochschul-Studiengänge zu finanzieren. Erhalter von FH-Studiengängen sind zudem berechtigt von den Studierenden Studienbeiträge einzuheben, müssen dies aber im Gegensatz zu den Universitäten nicht tun. Drei österreichische Erhalter heben keine Studienbeiträge ein.

Die Studierenden der Fachhochschulen sind nicht Mitglieder der Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft obwohl dies im Gesetz ursprünglich so vorgesehen war. Die Interessenvertretung erfolgt teilweise durch standortbezogene Studierendendenvereine beziehungsweise Jahrgangs- und StudiengangssprecherInnen. Der Organisationsgrad der FH-Studierendenvertretungen ist jedoch nicht mit dem der ÖH zu vergleichen. So gibt es nicht an jeder FH eine Studierendenvertretung und auch bundesweit keine organisierte Interessensvertretung der FH-Studierenden.

Fachhochschulen in der Schweiz

Lange waren in der Schweiz die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) und die Höhere Technische Lehranstalt (HTL, kurz Technikum genannt) die einzige mögliche höhere ("akademische") Weiterbildung nach einer Berufslehre. Mit dem am 6. Oktober 1995 in Kraft gesetzten Fachhochschulgesetz des Bundes wurden diese rund 70 höheren Fachschulen in 7 (organisatorische) Fachhochschulen zusammengefasst. Heute (2005) wird in verschiedenen Fachhochschulkreisen intensiv darüber diskutiert, die Anzahl der Fachhochschuleinrichtungen auf etwa 30 bis 40 zu senken.

Die Voraussetzung zu einem FH-Studium ist eine abgeschlossene Berufslehre mit Berufsmatura oder eine abgeschlossene Matura mit einem Praxisjahr im entsprechenden Bereich.

Durch die Integration in den Bologna-Prozess starten an den Schweizer Fachhochschulen im Herbst 2005 erstmals Bachelorstudiengänge. Einzelne Masterstudiengänge sind bereits verfügbar, die meisten werden voraussichtlich ab Herbst 2008 zur Verfügung stehen. Bis dahin wird der Titel eines Ingenieurs FH oder der Namen des Studienganges mit hintenangestelltem FH verliehen. Diese werden nach Abschluss der ersten Bachelor-Studiengänge in entsprechende Titel umgewandelt werden können.

Listen der Fachhochschulen

- Liste der Fachhochschulen in Deutschland

- Österreichische Universitäten und Fachhochschulen

- Liste der Fachhochschulen in der Schweiz

Quellenangaben

- Prof. Dr. Johann Ludwig Atrops: „Entstehen und Werden einer Hochschule – Die Fachhochschule Köln ist großjährig“, Wirtschaftsverlag Bachem, Köln 1990

- Andreas Greulich, Von der kurfürstlichen Akademie zur University of Applied Sciences, Die Fachhochschule Mainz im Spiegel ihrer Geschichte. Kehrer Verlag, Heidelberg 2002

- Georg Picht, Die deutsche Bildungskatastrophe, 1963 und 1965

- Vereinbarung über die Vereinheitlichung des Ingenieurschulwesens, Kultusministerkonferenz 1964, www.kmk.org/kmkgesch/geskap3.htm

- Poignant Raymond, Das Bildungswesen in den Ländern der EWG, 1. A., Frankfurt u.a., 1966

- Kultusministerium Baden-Württemberg (Hrsg.), Hochschulgesamtplan Baden-Württemberg, Reihe A Nr. 5, Villingen Oktober 1967

- „Abkommen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Fachhochschulwesens“, 31. Oktober 1968

- Mayer, Werner: Bildungspotential für den wirtschaftlichen und sozialen Wandel. Die Entstehung des Hochschultyps Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen 1965–1971, 1. Aufl., Essen 1997, ISBN 3-88474-648-0 (zit. Mayer W. Bildungspotential, 1997)

- „Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern“, Grundgesetzänderung vom 12. Mai 1969

- Christian Bode u.a. (Hrsg.) „Fachhochschulen in Deutschland – Fachhochschule Institutions in Germany“ ...In Verbindung mit Deutscher Akademischer Austauschdienst und Hochschulrektorenkonferenz, München: Prestel, 1997; ISBN 3-7913-1844-6

- Wissenschaftsrat, „Empfehlungen zu Aufgaben und Stellung der Fachhochschulen“, Köln 1981

- Wissenschaftsrat, „Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen“, Köln 1991

- Wissenschaftsrat, „Thesen zur künftigen Entwicklung des Wissenschaftssystems in Deutschland“ Drs. 4594/00, Berlin 7. Juli 2000

- Wissenschaftsrat, „Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen“, Drs. 5102/02, Berlin 18. Januar 2002

- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Fachhochschulen in Deutschland, 4. Aufl., 2004

- Potenzialstudie „Forschungslandkarte Fachhochschulen“, Endbericht, Fraunhofer Institut Systemtechnik und Innovationsforschung, Bonn/Berlin 2004)

Gesetze

- Hochschulrahmengesetz von 1976, siebenmal novelliert bis 2005

- Westdeutsche Rektorenkonferenz (Hg.), Gesetze über die Fachhochschulen der Länder der Bundesrepublik Deutschland, Bonn-Bad Godesberg 1972 (Dokumente zur Hochschulreform XX/1972)

- Hochschulgesetze der Länder der Bundesrepublik Deutschland

Weblinks

- http://www.fh-koeln.de/allg/historisches/Hochschulgeschichte.html#III

- http://www.kmk.org/doc/beschl/zuordnungbama.pdf

- http://www.akkreditierungsrat.de/

- Studium mit Meisterprüfung

- THESIS: Projektgruppe Promotion mit FH-Abschluss

- Informationen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zur Promotion von FH-Absolventen

- Österreichischer Fachhochschulrat

- Fachhochschulportal des Schweizer Bundesamts für Berufsbildung und Technologie