Benutzer:Andek/Russischer Imperialismus

| Diese Benutzerseite wurde zur Löschung vorgeschlagen. | |

| Reine Theoriefindung mit journalistischen Quellen. -- Nuuk 08:15, 23. Jan. 2023 (CET) |

Der Ausdruck Russischer Imperialismus beschreibt die gezielte Ausdehnung von Macht und Einfluss Russlands über weite Teile Eurasiens und über den Kontinent hinaus, sowie das russische Selbstverständnis als Imperium und als dominante Nation in einem Vielvölkerstaat.

Staatsgründung

Der russische Imperialismus entwickelte sich nach dem Ende der Mongolenherrschaft über die Rus im 16. Jahrhundert unter Iwan dem Schrecklichen mit der Gründung des Großfürstentums Moskau. Der Großfürst von Moskau und erste russische Zar festigte Russlands Grenzen und erlangte durch gezielte Expansion Einfluss auf umliegende Khanate und Fürstentümer. Der bedeutendste Feldherr der Zeit war Andrei Kurbski.[1] Aus dieser Zeit stammt der Begriff Drittes Rom, in dem sich der Dominanzanspruch bereits ausdrückt. Der russische Staat selbst entstand erst durch die Aneignung alter Zentren der Rus – von Nowgorod im Jahr 1478 und von Kiew im Jahr 1654.[2]

Russisches Kaiserreich

Die offizielle Staatsbezeichnung des Russischen Kaiserreiches von 1721 bis 1917 war (Все-)Росси́йская импе́рия (deutsch: (All-)Russisches Imperium). Unter Peter dem Großen (1672 – 1725) wurde Russland zu einer europäischen Großmacht und erreichte seine größte Ausdehnung schließlich unter Katharina der Großen (1729 – 1796), als das Zarenreich Krim, Polen und Baltische Staaten eroberte. Im 19. Jahrhundert begann Russland seine Macht auch in Zentralasien und in Teilen Ostasiens auszudehnen. Die räumliche Ausdehnung war wichtige Grundlage des russischen Feudalsystems, da Adelige großzügig mit Ländereien bedacht wurden. Durch die Leibeigenschaft der Bauern konnte der Adel frei über Arbeitskräfte verfügen und sie entsprechend in neu erschlossenen Gebieten einsetzen.

Diese Expansion war in jeder Hinsicht eine typische europäische Siedlerkolonisierung.[1] Während Großbritannien seine Kolonien in Amerika errichtete, wandte sich Russland nach Osten. Als sich die Europäer im 18. und 19. Jahrhundert dann nach Afrika und Südostasien orientierten, dehnte sich Russland im Kaukasus, auf dem Balkan und in Zentralasien aus. Weil Russland in dieser zweiten Phase nicht mehr in der Lage war, die Gebiete mit Siedlern zu bevölkern, entwickelte sich hier stattdessen eine Form der Militärherrschaft.[2][3] Die Expansion führte schließlich zur direkten Konfrontation mit Britischem und insbesondere Osmanischem Reich (siehe Russisch-Türkische Kriege) und zur Schaffung von Schutzgebieten wie dem zentralasiatischen Emirat Buchara und den Khanaten Chiwa und Kokand.

Während sich Russland zunächst dem Panslawismus verweigerte, kam es ab 1881 unter dem Begriff des Panrussismus zu staatlich geförderter Russifizierungs- und Unterdrückungspolitik, die ihren Anspruch aus der christlichen Orthodoxie ableitete. Diese Politik richtete sich vor allem gegen Polen und Juden, aber auch nicht-orthodoxe Russen und nichtrussische Orthodoxe. Die imperiale Expansion setzte sich – mit Unterbrechungen – bis zur Oktoberrevolution 1917 fort. Es kam immer wieder zu nationalen Aufständen wie beispielsweise in Polen, Finnland und der Ukraine, die gewaltsam unterdrückt wurden.[4]

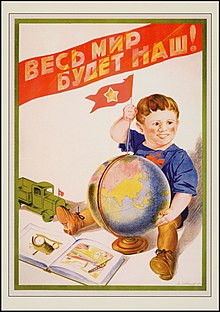

Sowjetunion

Die Sowjetunion betrachtete sich selbst als antiimperialistisch. Lenins Werk Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus zählt zu den grundlegenden Schriften marxistischer Imperialismustheorie. Trotz gegensätzlicher Gesellschaftsmodelle hatten Zarenreich und daraus hervorgegangene Sowjetunion aber weitreichende politische Gemeinsamkeiten. Viele politische Ansätze ergaben sich direkt aus imperialistischer Tradition des Kaiserreichs, so Unterdrückung von Sprache und Kultur in eingegliederten Gebieten, gezielte Russifizierung der Bevölkerung sowie strategische Deportationen von Minderheiten aus angestammten Siedlungsgebieten.[5][6]

Wie das russische Kaiserreich wurde die Sowjetunion zentral von einer Moskauer Bürokratie gesteuert. Auch die wichtige Stellung des Geheimdienstes zur Kontrolle politischer Gegner und nationaler Widerstandsgruppen war bereits im zaristischen Russland angelegt.[7] Die politische und gesellschaftliche Dominanz führte vielfach zu tiefer Abneigung gegenüber Russland und beeinflusst bis heute die Beziehungen Russlands mit vielen Nachbarn. Die gemeinsame Vergangenheit erzeugte in ehemals besetzten Gebieten jedoch zumindest teilweise auch eine gemeinsame Sowjet-Identität, die im Begriff Homo sovieticus Ausdruck findet.[8][9]

Insbesondere unter Josef Stalin trat die Sowjetunion Erosionserscheinung in Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Kasachstan mit allen Mitteln der Gewalt entgegen. Die Landbevölkerung verhielt sich weitgehend passiv bis oppositionell gegenüber Moskau. Selbst überzeugte einheimische Revolutionäre fühlten sich an die koloniale Ausbeutung der Zarenzeit erinnert.[10] Nach 1945 schüttelten Jugoslawien, China und Albanien wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten ab, in die sie von der Sowjetunion gedrängt worden waren.[11] In den Mitgliedsländern des Warschauer Pakts Ungarn und Tschechoslowakei gab es Aufstände und kurzzeitig von der Sowjetunion unabhängige Regierungen, die sowjetisches Militär beseitigte. Die imperialistische Politik der Sowjetunion wurde von Gegnern als sozialimperialistisch bezeichnet.

Nach dem Ende der Sowjetunion

Mit Wladimir Putins Machtübernahme ab 1999 folgte die Konsolidierung der politischen Verhältnisse innerhalb Russlands nach einer Phase des Umbruchs. Mit dem blutig geführten zweiten Tschetschenienkrieg verhinderte Putin das Auseinanderbrechen der Föderation. Laut Leonid Gosman errichtete Putin einen neuen Staat, in dem die meisten staatlichen und demokratischen Institutionen zur Dekoration verkamen. Er sieht Putin hierbei in der Tradition von Iwan dem Schrecklichen und Peter dem Großen.[8] In einer vielzitierten Rede vor dem Föderationsrat im Jahr 2005 schlug Putin dezidiert imperialistische Töne an, als er den Untergang der Sowjetunion als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnete. In einer Rede anlässlich des 350. Geburtstags von Peter dem Großen im Jahr 2022 verglich sich Putin mit dem Zaren: Wie damals Peter im Krieg gegen die Schweden falle es heute ihm zu, „zurückzuholen, was russisch ist“ und das Land zu stärken.[12]

Wladislaw Inosemzew beschreibt, dass Russland – im Gegensatz zu den europäischen Mächten – nie den Status eines Imperiums überwand und bis heute die Entwicklung zum Nationalstaat und zur Zivilgesellschaft nicht vollzogen hat. Das Imperium sei das einzige Gemeinwesen, das Russland kenne. Als entsprechend schmerzhaft werde sein Verlust empfunden.[2] Wladimir Putin nutzt die imperiale Vergangenheit heute zur Rechtfertigung seines politischen Handelns.[13] Im Sinne des Konzeptes der Russki Mir spricht die Regierung Russlands insbesondere slawischen Ländern, aber auch anderen Staaten mit starkem russischen Einfluss die Eigenständigkeit ab.[14][15][16] Entsprechende Argumentation liegt auch dem Krieg gegen die Ukraine zugrunde. Ralf Fücks bezeichnete die Ukraine als „Kronjuwel des russischen Imperialismus.“[3] Nach innen und außen stellt sich Putin darüber hinaus als Kämpfer gegen eine vermeintliche westliche Hegemonie dar.[17]

Zahlreiche Nachfolgestaaten der Sowjetunion und des Warschauer Paktes suchten nach dem Fall des eisernen Vorhangs eine Annäherung an die NATO, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika, von denen sie sich Schutz vor dem Einfluss Russlands versprachen (siehe NATO-Osterweiterung). Von Russland besetzte Gebiete gibt es heute in der Ukraine (seit 2014), in Georgien (seit 2008) und in Moldawien (seit 1990). Auch die Zugehörigkeit der südlichen Kurilen zu Russland ist international umstritten.

Verhältnis zu China

Nach Meinung von Timothy Snyder betrachtet wiederum China Russland heute „als eine Art von Kolonie“. Der Krieg in der Ukraine führe zu einer Schwächung Russlands und mache es dadurch für China leichter zu kontrollieren.[18]

Weblinks

- Lynne Hartnett: The long history of Russian imperialism shaping Putin’s war Washington Post, 2. März 2022.

Literatur

- Dietrich Geyer: Das russische Imperium. Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion. De Gruyter, Berlin 2020, ISBN 978-3-11-066499-7.

- Serhii Plokhy: Lost Kingdom – The quest for Empire and the Making of the Russian Nation, Basic Books, New York 2017, ISBN 978-0465098491.

Einzelnachweise

- ↑ a b Alexander Abalow, Ekaterina Kusnezowa und Wladislaw Inosemzew: Das letzte Imperium Internationale Politik, 1. Januar 2019.

- ↑ a b c Wladislaw Inosemzew: Phantomschmerz tut weh – für die Russen ist das Imperium die einzige Form des Gemeinwesens, die sie kennen NZZ, 3. Januar 2022.

- ↑ a b Ralf Fücks: Die langen Linien des russischen Imperialismus, Zentrum Liberale Moderne, 9. Juni 2022.

- ↑ Dietrich Geyer: Der russische Imperialismus. Studien über den Zusammenhang von innerer und auswärtiger Politik 1860–1914 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft. Band 27). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1977, ISBN 3-525-35980-2.

- ↑ Christian Teichmann: Cultivating the Periphery: Bolshevik Civilising Missions and ‘Colonialism’ in Soviet Central Asia

- ↑ Mariya Y. Omelicheva: Russia’s Counterterrorism Policy: Variations on an Imperial Theme Perspectives on Terrorism, Band 3, Ausgabe 1, S. 6, April 2009.

- ↑ Christopher Andrew: From the Okhrana to the KGB

- ↑ a b Leonid Gosman: The Russian history of destruction Nowaja Gaseta, 3. November 2022.

- ↑ Mariami Parsadanishvili und Michael Dobbins: Georgiens konfliktreiche Abkoppelung von Russland NZZ, 28. August 2008.

- ↑ Christian Teichmann: Macht der Unordnung. Stalins Herrschaft in Zentralasien 1920-1950. Hamburger Edition, Hamburg 2016.

- ↑ Robert Owen Freedman: Economic Warfare In The Communist Bloc: A Study of Soviet Economic Pressure Against Yugoslavia, Albania, and Communist China. Praeger Publishers, New York, Washington, London 1970, doi:10.2307/2494384 (englisch).

- ↑ Putin compares himself to Peter the Great over drive to 'take back Russian land' Euronews, 10. Juni 2022.

- ↑ Sergii Pakhomenko: Geschichte als "Waffe"? Russlands Instrumentalisierung der Erinnerungskultur im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine Bundeszentrale für Politische Bildung, 24. Juni 2022.

- ↑ Andrew Roth: Russia issues list of demands it says must be met to lower tensions in Europe The Guardian, 17. Dezember 2021.

- ↑ Gesine Dornblüth: Wie Russland seine Partner dominiert – und sie in den Krieg ziehen könnte Deutschlandfunk, 4. März 2022.

- ↑ Laetitia Spetschinsky and Irina V. Bolgova: Post-Soviet or Post-Colonial? The relations between Russia and Georgia after 1991 17. Dezember 2014.

- ↑ Stephen Blank: Russia’s New Foreign Policy Orientation Eurasia Daily Monitor Volume: 20 Issue: 4.

- ↑ Andriy Boborykin: Timothy Snyder: Russia calls itself a democracy, but it's obviously not Ukrajinska Prawda, 15. September 2022.