Megalithik in Sachsen-Anhalt

Die Megalithik trat während der Jungsteinzeit fast im gesamten Gebiet von Sachsen-Anhalts auf. Fast 500 Grabanlagen (Großsteingräber) sind bekannt, von denen noch 167 erhalten sind. Die Anlagen konzentrieren sich in mehreren voneinander abgesetzten Regionen, wobei der Verbreitungsschwerpunkt im Norden des Landes, vor allem in der Altmark und im Landkreis Börde liegt. Im Süden kommen megalithische Grabformen nur vereinzelt vor. In Sachsen-Anhalt wurden megalithische Bauten von mehreren Kulturen errichtet und genutzt, die je nach Region durch die Nordische Megalitharchitektur der Trichterbecherkultur oder durch die Grabarchitektur der in Hessen und Westfalen beheimateten Wartberg-Kultur beeinflusst wurden.

Forschungsgeschichte

Frühe vorwissenschaftliche Untersuchungen

Eine erste Erwähnung von Großsteingräbern auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt findet sich bei dem niederländischen Altertumswissenschaftler Jacobus Tollius, der in einem Brief von 1687 auf Gräber in der Nähe von Magdeburg hinweist, ohne dazu allerdings nähere Ausführungen zu machen.[1]

Die ersten genaueren Beschreibungen und Abbildungen von Großsteingräbern gehen auf Johann Christoph Bekmann zurück. In seiner 1710 erschienenen „Historie Des Fürstenthums Anhalt“ geht er auf mehrere Gräber zwischen Bernburg und Köthen und den angrenzenden Gebieten ein, darunter auf das Großsteingrab Drosa und das Hünenbett Gehrden.[2] 1751 erschien die von ihm begonnene und von seinem Bruder Bernhard Ludwig Bekmann fertig gestellte „Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg“.[3] In dieser wurden erstmals 36 Großsteingräber der Altmark genauer beschrieben und zwölf davon abgebildet. Hier findet sich auch erstmals eine Untergliederung der Gräber in Hünen- oder Heidenbetten und „Grabaltäre“ ohne umgebende Steinkreise.[4]

Die ersten überlieferten Untersuchungen von Großsteingräbern fanden Ende der 1720er Jahre statt. In der Altmark ließ der Landeshauptmann Wilhelm Ludwig von dem Knesebeck 1728 in der Umgebung von Bierstedt mehrere Gräber öffnen. Über diese Aktivitäten existiert allerdings nur ein knapper, mehrere Jahre später entstandener Bericht, dem sich nicht viel mehr entnehmen lässt, als dass einige Knochenreste und verzierte Scherben in den Grabkammern gefunden wurden.[5] Deutlich ausführlicher ist der Bericht über eine Grabung am Großsteingrab Grimschleben 1 („Heringsberg“) bei Nienburg im Jahr 1729. Neben einer mehrseitigen Beschreibung des Grabes und der darin gemachten Funde findet sich hier auch eine Skizze der Grabkammer.[6]

Ein für das Jerichower Land besonders wichtiges Dokument stellt eine Chronik des Pfarrers Joachim Gottwald Abel aus Möckern dar, welche dieser in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verfasste. Er nennt hier über vierzig Gräber, von denen nur noch drei existieren.[7]

Der Beginn der wissenschaftlichen Archäologie

Die erste wissenschaftlich zu nennende Beschäftigung mit den altmärkischen Gräbern fand in den 1830er Jahren statt. Dank finanzieller Unterstützung durch die preußischen Behörden konnte Johann Friedrich Danneil, Schuldirektor aus Salzwedel, die gesamte Mark bereisen und ihren Bestand an Gräbern systematisch erfassen.[8] Bei sechs Gräbern führte er anschließend Ausgrabungen durch. Von den Funden, meist nur Scherben und einzelne Feuersteingeräte, zeigte er sich recht enttäuscht und bezeichnete sie als „unbedeutend“. Immerhin erlaubten sie ihm aber eine grobe zeitliche Einordnung der Großsteingräber. Da er in ihnen keine Metallgegenstände gefunden hatte, folgerte er richtig, dass sie in die Steinzeit gehören müssen und somit älter seien als die bronze- und eisenzeitlichen Grabhügel.

Forschungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts

Eine erneute Aufnahme aller altmärkischen Gräber fand in den 1890er Jahren durch Eduard Krause und Otto Schoetensack statt. In ihrem Bericht listeten sie 190 Gräber auf, von denen zum Zeitpunkt ihrer Untersuchungen allerdings nur noch fünfzig existierten.[9] Diese Zahl hat sich nicht wesentlich geändert, die größten Zerstörungen hatten zur Zeit der Untersuchungen von Krause und Schoetensack bereits stattgefunden. Eines der letzten vollständig zerstörten Gräber befand sich in Kläden. Seine Überreste wurden wie vielerorts in der Altmark nach dem Ersten Weltkrieg zur Errichtung eines Kriegerdenkmals verwendet.[10]

In den folgenden Jahren tat sich wenig Wesentliches. Es folgten einige weitere Beschreibungen, die sich aber nur auf Teile der Altmark beschränkten, sowie einige Notgrabungen. Ein wichtiger Forschungsbeitrag stammt von Paul Kupka, der in den 1920er Jahren erstmals systematisch die in den Gräbern gefundene Keramik auswertete und somit eine Verbindung zwischen den Großsteingräbern und der Altmärkischen Gruppe der Tiefstichkeramik herstellen konnte, die er damals allerdings noch als Langgrabkeramik bezeichnete.[11] 1938 und 1939 fanden unter Leitung von Ulrich Fischer in Leetze erneut Grabungen an drei Großsteingräbern statt, die allerdings nur in einem knappen, sechsseitigen Bericht beschrieben wurden.[12]

Südlich der Altmark blieben die Forschungen auf kleinere Gebiete begrenzt. 1905 fand eine Grabung am Großsteingrab Drosa statt.[13] Ab 1896 fanden mehrere Unternehmungen zur systematischen Erfassung aller Gräber zwischen Haldensleben und Marienborn statt. Erste Veröffentlichungen hierzu stammen von Philipp Wegener[14] und Wilhelm Blasius.[15] 1935 fertigte Karl Stuhlmann einen Gesamtplan an, der allerdings nie veröffentlicht wurde.[16]

Megalithikforschung in der DDR

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalts nur wenige Untersuchungen von Großsteingräbern. Während beispielsweise Ewald Schuldt in Mecklenburg-Vorpommern in den 1960er Jahren über 100 Megalithanlagen ausgrub, wurden in Sachsen-Anhalt lediglich einige Gräber im Haldenslebener Forst durch Friedrich Schlette[17] und Joachim Preuß[18] erforscht.

Weiterhin gab es Bemühungen, ein Gesamtverzeichnis der Großsteingräber Sachsen-Anhalts zu erstellen. Aufbauend auf den Ergebnissen Krauses und Schoetensacks sowie eigenen, bereits vor dem Zweiten Weltkrieg vorgenommenen Vermessungen im Haldenslebener Forst, war es zunächst Ernst Sprockhoff, der seinem zwischen 1966 und 1975 erschienen „Atlas der Megalithgräber Deutschland“ auch einen Band zu Sachsen-Anhalt hinzufügen wollte. Durch den kriegsbedingten Verlust seiner Aufzeichnungen und die Teilung Deutschlands scheiterte dieses Vorhaben jedoch. Weitere Dokumentationen der Anlagen im Haldenslebener Forst durch E. und W. Saal, Dieter Kaufmann und Erhard Schröter dienten dem erneuten Versuch, einer Gesamtdarstellung; eine Publikation kam allerdings nicht zustande.[19] Ein zusätzliches Erschwernis stellte der Umstand dar, dass die Gräber im Bereich Marienborn durch die deutsche Teilung in militärischem Sperrgebiet lagen.

Neuere Forschungen seit 1990

1991 konnte Hans-Jürgen Beier in seiner Habilitationsschrift erstmals ein listenhaftes Gesamtverzeichnis aller Großsteingräber Ostdeutschlands vorlegen.[20] Im weiteren Verlauf der 1990er Jahre tat sich zunächst wenig im Bezug auf die Megalithforschung. Erst 2003 erfolgte unter Leitung von Hartmut Bock, Barbara Fritsch und Lothar Mittag eine erneute Bestandsaufnahme der altmärkischen Gräber. Hierbei wurden 47 bekannte Gräber systematisch vermessen und ein weiteres neu entdeckt.[21] An diese Aufnahme schloss sich ein Grabungsprojekt der Universität Kiel an, bei dem 2007 das Grab Lüdelsen 3[22] und 2009 bis 2010 das Grab Lüdelsen 6[23] unter Leitung von Denis Demnick ausgegraben wurden. Ein weiteres Forschungsprojekt begann 2009 im Haldenslebener Forst. Hier sollen die zahlreichen Gräber im Zusammenhang mit benachbarten Siedlungen und Grabenwerken erforscht werden.[24]

Grabtypen

In Sachsen-Anhalt treten zahlreiche verschiedene Megalithformen auf, die sich regional sehr unterschiedlich verteilen. Im Norden dominieren vor allem zwei Arten von Gräbern: Die Dolmen und die Ganggräber. Dolmen sind obertägige, ursprünglich überhügelte Grabanlagen, die einen Eingang an der Schmalseite aufweisen. Ihre älteste Form stellen die Urdolmen dar, die nur einen Deckstein und ein Wandsteinpaar besitzen. Dem Urdolmen ähnlich ist der Polygonaldolmen, der ebenfalls nur einen Deckstein besitzt, dafür allerdings mehr als vier Wandsteine, wodurch die Grabkammer einen polygonalen bis runden Grundriss erhält. Erweiterte Dolmen sind gekennzeichnet durch zwei Wandsteinpaare und maximal zwei Decksteine. Die größte Variante stellen die Großdolmen dar, die drei ober mehr Wandsteinpaare und Decksteine aufweisen.[25] Eine in der Altmark auftretende Sonderform bilden Großdolmen mit einem kurzen, schräg abknickenden Gang. Ein Beispiel hierfür bildet das 2007 untersuchte Grab Lüdelsen 3.[26] Diese besondere Grabform kommt ansonsten nur noch in Mecklenburg und in Schleswig-Holstein vor.[27]

-

Beispiel für einen Polygonaldolmen: Lüdelsen 1

-

Beispiel für einen erweiterten Dolmen: Tangeln 7

-

Beispiel für einen Großdolmen: Diesdorf 3

Ganggräber sind gekennzeichnet durch einen an der Längsseite liegenden Eingangskorridor und eine meist rechteckige oder trapezförmige, steinerne Umfassung, welche die Hügelschüttung umschließt.[28]

Einen besonderen, nur östlich der Elbe vorkommenden Grabtyp bilden die Kammerlosen Hünenbetten. Sie besitzen eine rechteckige, mit Megalithblöcken umfasste Hügelschüttung. Grabkammern fehlen entweder oder sie waren mit vergänglichem Material beziehungsweise kleinformatigen Steinen ausgekleidet. Bis auf eine Ausnahme, das Hünenbett Gehrden, sind all diese Anlagen zerstört.[29]

Im Mittelelbe-Saale-Gebiet tritt ein weiterer Grabtyp auf: Das Eingesenkte Kammergrab, auch als „Mitteldeutsche Kammer“ bezeichnet. Es handelt sich hierbei um eine halb oder ganz in den Boden eingetiefte Grabkammer mit einem Zugang an der Schmalseite. Die Mitteldeutschen Kammern ähneln in ihrem Aufbau den Galeriegräbern, die für die hessische und westfälische Megalithik typisch sind.[30]

Aus dem Süden und Südosten Sachsen-Anhalts sind nur sehr wenige Großsteingräber bekannt. Hier dominieren nichtmegalithische Grabformen, die sich allerdings in ihrer Funktion als Kollektivgrab und in ihrer Form stark an die Großsteingräber anlehnen, wobei andere Materialien, wie kleinformatige Steine oder Holz, verwendet wurden. Typische Formen sind Mauerkammergräber, Trockenmaueranlagen und Totenhütten.[31]

Bestand

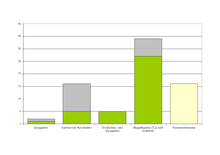

Auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt lassen sich 485 Anlagen nachweisen, die sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit als Großsteingräber angesprochen werden können. Davon sind 167 erhalten, wobei Erhaltungsgrad und Forschungsstand regional sehr unterschiedlich ausfallen. Neben diesen sicheren Anlagen gibt es außerdem noch 119 Flurnamen, die auf weitere Großsteingräber, aber auch auf natürliche Formationen oder andere menschliche Hinterlassenschaften, wie beispielsweise kleine Steinkisten oder Menhire, hinweisen könnten.

| Grabtyp | gesichert | vermutet | erhalten |

|---|---|---|---|

| Eingesenkte Kammergräber | 3 | 5 | 6 |

| Erweiterte Dolmen | 1 | 9 | 5 |

| Großdolmen | 4 | 17 | 7 |

| Polygonaldolmen | 1 | 3 | 1 |

| Ganggräber | 22 | 27 | 26 |

| Kammerlose Hünenbetten | 5 | 11 | 1 |

| Urdolmen | 1 | 1 | 0 |

| Eingesenkte Kammergräber oder Mauerkammergräber | 2 | 0 | |

| Großdolmen oder erweiterte Dolmen | 5 | 1 | |

| Großdolmen oder eingesenkte Kammergräber | 2 | 1 | |

| Großdolmen oder Ganggräber | 69 | 37 | |

| Großdolmen oder Rampenkisten | 1 | 0 | |

| Urdolmen oder erweiterte Dolmen | 1 | 0 | |

| Urdolmen oder Steinkisten | 2 | 0 | |

| Megalithgräber (Typ nicht bestimmt) | 261 | 27 | 82 |

| Megalithgräber oder Mauerkammergräber | 3 | 0 | |

| Megalithgräber oder Steinkisten | 2 | 0 | |

| (Flurnamenhinweise) | (119) | – |

Regionale Gruppen

Hans-Jürgen Beier unterschied 1991 für das Gebiet Sachsen-Anhalts fünf regionale Gruppen der Megalithik. Seine Unterteilung erfolgte einzig nach dem Kriterium der räumlichen Verteilung der Megalithanlagen.[33] Es lassen sich demnach fünf größere Konzentrationen von Großsteingräbern ausmachen, zwischen denen mehr oder weniger große fundleere Gebiete liegen. Diese von Beier aufgestellten regionalen Gruppen sind die Altmärkische Gruppe, die Aller-Ohre-Gruppe, die Hercynische Gruppe, die megalithische Mittelelbe-Saale-Gruppe und die Ostelbische Gruppe.[34] Innerhalb dieser Gruppen lassen sich, vor allem mit größer werdendem räumlichen Abstand, Unterschiede bei den vorkommenden Grabtypen feststellen.

2012 wurde von Barbara Fritsch und Johannes Müller eine neue regionale Gliederung vorgelegt, die derjenigen Beiers grundsätzlich ähnelt, jedoch die Aller-Ohre-Gruppe in die Regionen Haldensleben und Magdeburg/Börde sowie die Hercynische-Gruppe in die Regionen Nordharz und Halle/Naumburg untergliedert.[35] Da diese neue Gliederung aber bislang noch nicht detaillierter ausgearbeitet wurde, soll im Folgenden vor allem auf die Gliederung Beiers eingegangen werden.

Die Altmärkische Gruppe

Die Altmärkische Gruppe umfasst alle Gräber im Gebiet der Altmark, die in den Altmarkkreis Salzwedel und den Landkreis Stendal unterteilt ist. Innerhalb ihres Verbreitungsgebietes lassen sich vier Untergruppen unterscheiden: Die größte befindet sich im Westen der Altmark zwischen den Flüssen Dumme und Jeetze. Eine zweite Gruppe liegt südöstlich von Salzwedel, eine Dritte nordöstlich von Osterburg und die Vierte westlich von Stendal.[36]

Aus dem Gebiet der Altmark sind über 200 Großsteingräber bekannt, unter denen die Ganggräber und die Großdolmen dominieren. Darüber hinaus treten noch weitere Dolmenformen auf. Andere megalithische Grabtypen fehlen in der Altmark. Das weitgehende Fehlen älterer Grabtypen, wie Urdolmen und kammerloser Hünenbetten, sowie Analysen der in den Gräbern gefundenen Keramik deuten darauf hin, dass die Idee der Megalithik erst in einer späteren Phase ihrer Entwicklung von Einwanderern aus dem Nordwesten in die Altmark transportiert wurde. Auch aus anderen Regionen scheint es vereinzelt Einflüsse gegeben zu haben. So erinnert das Großsteingrab Lüge an die „mitteldeutschen Kammern“ im hercynischen Raum. Ein nicht mehr erhaltenes Grab in Sallenthin wies durch seine dreieckige Umfassung sogar Ähnlichkeiten zu den Hünenbetten in Kujawien (Polen) auf.[37]

| Grabtyp | gesichert | vermutet |

|---|---|---|

| Erweiterte Dolmen | 1 | 8 |

| Großdolmen | 2 | 11 |

| Poygonaldolmen | 1 | 3 |

| Ganggräber | 8 | 22 |

| Großdolmen oder erweiterte Dolmen | 5 | |

| Großdolmen oder eingesenkte Kammergräber | 1 | |

| Großdolmen oder Ganggräber | 41 | |

| Urdolmen oder erweiterte Dolmen | 1 | |

| Megalithgräber (Typ nicht bestimmt) | 100 | 2 |

| (Flurnamenhinweise) | (68) |

Die Aller-Ohre-Gruppe

Die Aller-Ohre-Gruppe nimmt ein Verbreitungsgebiet westlich von Magdeburg im Landkreis Börde ein. Von hier sind etwa 170 Großsteingräber bekannt, wobei sich drei Konzentrationen feststellen lassen. Besonders viele Anlagen befinden sich im Haldenslebener Forst. Eine weitere Gruppe liegt westlich davon zwischen den Orten Harbke und Marienborn. Eine dritte Gruppe bei Samswegen, zwischen Wolmirstedt und Haldensleben, ist vollständig zerstört.[39]

Obwohl hier im Gegensatz zum restlichen Sachsen-Anhalt nur vergleichsweise wenige Anlagen komplett zerstört wurden, gestalten sich genauere Aussagen zu den einzelnen Grabtypen dennoch schwierig, da die meisten Gräber nicht näher bestimmt werden können. Es dominieren offenbar ähnlich wie in der Altmark die Ganggräber. Auch Großdolmen treten häufiger auf. Mehrere eingesenkte Kammergräber deuten auf Beziehungen zur benachbarten Herzynischen Gruppe hin.[40]

| Grabtyp | gesichert | vermutet |

|---|---|---|

| Eingesenkte Kammergräber | 1 | 4 |

| Erweiterte Dolmen | – | 1 |

| Großdolmen | – | 3 |

| Ganggräber | 9 | 3 |

| Großdolmen oder Ganggräber | 21 | |

| Urdolmen oder Steinkisten | 1 | |

| Megalithgräber (Typ nicht bestimmt) | 118 | 8 |

| (Flurnamenhinweise) | (26) |

Die Hercynische Gruppe

Die Hercynische Gruppe umfasst das nördliche und östliche Harzvorland, den Harz und das mittlere Saalegebiet. Das Gebiet wird im Süden vom Thüringer Wald und im Westen von den Flüssen Leine und Oker begrenzt. Im Osten reicht die Verbreitung nicht weit über die Saale hinaus. Die Nordgrenze bildet eine Line zwischen dem Elm und der Mündung der Bode in die Saale. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich damit über die Landkreise Harz und Mansfeld-Südharz sowie Teile des Saalekreises und des Salzlandkreises.[42]

Aus diesem Gebiet sind lediglich zwölf Großsteingräber bekannt. Die eigentliche Megalithik spielt hier eine untergeordnete Rolle. Wesentlich häufiger sind kleine Steinkisten und pseudomegalithische Anlagen, wie Mauerkammergräber. Ebenfalls sehr zahlreich sind einzeln oder in Gruppen auftretende Menhire. Die Ähnlichkeiten der hercynischen Gruppe mit den regionalen Gruppen im nördlichen Sachsen-Anhalt sind nur gering. Stärkere Parallelen sind zur Megalithik Hessens und Westfalens festzustellen.[43]

| Grabtyp | gesichert | vermutet |

|---|---|---|

| Eingesenkte Kammergräber | 2 | 1 |

| Großdolmen | – | 1 |

| Urdolmen | 2 | 1 |

| Eingesenkte Kammergräber oder Mauerkammergräber | 3 | |

| Großdolmen oder eingesenkte Kammergräber | 1 | |

| Megalithgräber (Typ nicht bestimmt) | 4 | – |

| Megalithgräber oder Mauerkammergräber | 2 | |

| Megalithgräber oder Steinkisten | 2 |

Die megalithische Mittelelbe-Saale-Gruppe

Die megalithische Mittelelbe-Saale-Gruppe umfasst ein etwa 30 km langes Gebiet, das sich westlich entlang der Elbe erstreckt, nördlich von Madgdeburg beginnt und in Dessau endet. Es erstreckt sich somit über Teile der Landkreise Börde, Salzlandkreis und Anhalt-Bitterfeld sowie Teile der Stadt Magdeburg. Großere Konzentrationen von Großsteingräbern sind aus dem Magdeburger Raum und dem Gebiet zwischen Bernburg und Köthen bekannt.[45]

In diesem Raum sind etwa 30 Großsteingräber bekannt, unter denen offenbar die Ganggräber und Großdolmen dominieren. Daneben treten vereinzelt weitere Dolmenformen auf. Andere Typen von Großsteingräbern sind nicht nachgewiesen. Der Großteil der Anlagen lässt sich allerdings typologisch nicht mehr bestimmen. In der eigentlichen Megalithik weist die Mittelelbe-Saale-Gruppe große Gemeinsamkeiten mit ihren nördlichen Nachbarn auf. Aber auch für die hercynische Gruppe typische sub- und pseudomegalithische Bauten sowie Menhire treten hier häufig auf.[46]

| Grabtyp | gesichert | vermutet |

|---|---|---|

| Großdolmen | 2 | 2 |

| Ganggräber | 4 | 1 |

| Urdolmen | 1 | – |

| Großdolmen oder Ganggräber | 2 | |

| Großdolmen oder Rampenkisten | 1 | |

| Urdolmen oder erweiterte Dolmen | 1 | |

| Urdolmen oder Steinkisten | 1 | |

| Megalithgräber (Typ nicht bestimmt) | 14 | 8 |

| Megalithgräber oder Mauerkammergräber | 1 | |

| (Flurnamenhinweise) | (8) |

Die Ostelbische Gruppe

Die Ostelbische Gruppe umfasst ein Gebiet zwischen den Städten Burg und Dessau-Roßlau, das im Westen und Süden durch die Elbe sowie im Nordosten durch die Ausläufer des Flämings begrenzt wird. Dies umfasst den größten Teil des Landkreises Jerichower Land und die nördlich der Elbe gelegenen Gebiete der Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Salzlandkreis. Eine besondere Konzentration der Anlagen lässt sich entlang der Flussläufe von Ehle und Nuthe feststellen.[48]

Aus dem Gebiet der Ostelbischen Gruppe sind etwa sechzig Großsteingräber belegt, von denen aber nur noch vier existieren. Die Ostlebische Gruppe weist damit unter den Regionalgruppen den höchsten Zerstörungsgrad auf. Haufigster Grabtyp ist das kammerlose Hünenbett, das in den anderen Regionen Sachsen-Anhalts nicht vorkommt. Hünenbetten stellen einen der ältesten Großsteingrab-Typen dar. Es ist somit wahrscheinlich, dass die Megalithik im Ostelbischen Raum bereits deutlich früher als in der Altmark auftrat. Ansonsten treten aber hier wie da vor allem Ganggräber beziehungsweise Großdolmen auf. Vier nachgewiesene Menhire bezeugen auch einen gewissen Einfluss aus dem hercynischen Raum.[49]

| Grabtyp | gesichert | vermutet |

|---|---|---|

| Ganggräber | 1 | 1 |

| Kammerlose Hünenbetten | 5 | 11 |

| Großdolmen oder Ganggräber | 5 | |

| Megalithgräber (Typ nicht bestimmt) | 27 | 7 |

| (Flurnamenhinweise) | (16) |

Kulturelle Einordnung

Die Megalithik in Sachsen-Anhalt lässt sich mit mehreren archäologischen Kulturen verbinden. Erste monumentale Grabbauten treten im Jungneolithikum auf und sind mit der zum Trichterbecherkomplex gehörenden Baalberger Kultur (4000–3400 v. Chr.) verbunden. Die Grabanlagen dieser Kultur weisen erstmals große, teils runde, teils trapezförmige Grabhügel und mit Steinplatten ausgekleidete Grabkammern auf.[51]

Die ersten Großsteingräber im eigentlichen Sinne treten im Norden mit der Altmärkischen Gruppe der Tiefstichkeramik (3700–3350 v. Chr.) auf. Das Verbreitungsgebiet dieser Gruppe umfasst die Altmark, die Magdeburger Börde mit dem Haldenslebener Forst und ein Gebiet entlang der Elbe bis nach Köthen im Süden. Außerhalb Sachsen-Anhalts ist sie im nordöstlichen Niedersachsen bis nach Hamburg verbreitet.[52] Zum Teil gleichzeitig mit der Tiefstichkeramik-Kultur wurden in deren Verbreitungsgebiet auch von anderen Kulturen Großsteingräber errichtet beziehungsweise genutzt. Im Haldenslebener Forst gibt es sowohl Gräber mit Tiefstichkeramik als auch mit Keramik der Walternienburger Kultur (3350–3100 v. Chr.).[53] Großflächig treten auch Bestattungen der Kugelamphorenkultur (3100–2650 v. Chr.) auf.[54]

Im Süden Sachsen-Anhalts gehen die Megalithbauten vor allem auf die Walternienburger und die Bernburger Kultur (3100–2650 v. Chr.) zurück.[55] Mit dem Großsteingrab Schortewitz ist darüber hinaus zumindest eine Anlage bekannt, die von der Salzmünder Kultur (3400–3100 v. Chr.) errichtet wurde.[56]

Rezeption

Großsteingräber in Sagen und Brauchtum

Besonders in der Altmark haben sich zahlreiche Volkssagen erhalten, die sich um Großsteingräber und andere besondere Steinmonumente ranken. Wie fast überall im Verbreitungsgebiet der Megalithik spielen auch hier Steine werfende Riesen als Erbauer eine maßgebliche Rolle.[57] In einigen Fällen wurden diese Sagen christlich umgedeutet, indem etwa die Riesen durch den Teufel ersetz wurden[58] oder einen biblischen Bezug bekamen, wie etwa das Großsteingrab Stöckheim, das in der Sage als Grab des Riesen Goliath gilt.[59] Teilweise ging in den Sagen auch der sepulkrale Bezug völlig verloren, indem die Gräber als Backöfen der Riesen angesehen wurden.[60]

Einige Sagen nehmen auch auf konkrete historische Ereignisse Bezug, vermengen aber zum Teil ganz unterschiedliche Epochen. So handelt eine Sage von einem Ritter Karls des Großen, der den Sachsen-Herzog Widukind aufsuchen soll und bei den Großsteingräbern bei Leetze auf opfernde Slawen trifft. Vermutlich waren hier ursprünglich die Sachsen selbst gemeint und erst in einer späteren Version der Geschichte wurden aus ihnen Slawen.[61] Auch bei verschiedenen Sagen aus Ballerstedt, Flessau und Dahrenstedt, welche die dort ehemals vorhandenen Großsteingräber in Zusammenhang mit Kämpfen gegen die heidnischen Slawen („Wendenkämpfe“) bringen, lassen sich reale historische Bezüge feststellen. Die eigentliche Handlung dreht sich um die Auseinandersetzungen zwischen Albrecht dem Bären und Udo von Freckleben um die Herrschaft in der Nordmark in den 30er Jahren des 12. Jahrhunderts. Erzählerisch wurden diese Ereignisse mit dem Slawenaufstand von 983 vermischt.[62]

Auch das Sagenmotiv der „Versteinerten Braut“ lässt sich in der Altmark feststellen. Hierbei erzählen die Sagen von einer unglücklichen Braut, die lieber zu Stein werden will, als den ihr zugedachten Mann zu heiraten. Ursprung dieses Sagenmotivs dürfte wohl zum einen der vorchristliche Brauch gewesen zu sein, Hochzeiten an gewissen heiligen Plätzen, wie etwa Steinen abzuhalten. Zum anderen war das Klagen der Braut ein lange ausgeübtes Hochzeitsritual, mit dem die Hausgeister getäuscht werden sollten.[63]

Sagen haben sich auch zu den häufig vorkommenden teils natürlich entstandenen, teils künstlichen Rinnen und Schälchen auf Steinen (Schalensteine) gebildet. Je nach Ausformung wurden die Vertiefungen als Abdrücke von Riesenhänden oder als Hufabdrücke von Pferden beziehungsweise des Teufels angesehen. Rillen wurden als Spuren von Riemen oder Ketten gedeutet.[64] Auch der Brauch der „Buttersteine“ ist für die Altmark belegt. Dabei werden die Schälchen mit Butter ausgestrichen, entweder um so eine magische Salbe zu gewinnen oder um damit eine Opfergabe für Geisterwesen zu fixieren.[65]

Zerstörung von Großsteingräbern

Vereinzelte Zerstörungen von Großsteingräbern lassen sich möglicherweise bereits in die Zeit der Christianisierung zurückverfolgen. So wurden etwa in der Altmark in vielen Friedhofsmauern Findlinge verbaut. Auch im ehemaligen Hauptportal der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Kirche von Jeetze wurde ein großer Monolith verbaut. Ob all diese Steine aber tatsächlich von zerstörten Großsteingräbern stammen, ist allerdings nicht mehr nachzuweisen.[66] Es gibt aber auch Beispiele für einen behutsamen Umgang mit den alten Anlagen im Zuge der Christianisierung, beispielsweise das Großsteingrab Winterfeld, das im 13. Jahrhundert in den Pfarrhof der neu errichteten Kirche integriert wurde.[67]

Zerstörungen in größerem Umfang erfolgten erst im 19. Jahrhundert, nachdem es im Zuge der Preußische Agrarreformen von 1807 und 1811 zu einer Neuaufteilung und Vergrößerung der zuvor zerstückelten Ackerflächen gekommen war. In der Altmark bemühte sich daher Johann Friedrich Danneil in den 1830er und 40er Jahren nicht nur um die Dokumentation, sondern auch um die Erhaltung der dortigen Großsteingräber. Mit Unterstützung des Landesdirektors der Altmark, Wilhelm von der Schulenburg, gelang es ihm, Mittel für den Kauf einiger Anlagen zu erwirken. Dennoch wurden in den folgenden Jahren zwei Drittel der von ihm dokumentierten Gräber zerstört.[68] Andernorts gab es hingegen keine bedeutenden Anstrengung zur Erhaltung der Großsteingräber. So wurden von den über vierzig im 18. Jahrhundert von Joachim Gottwald Abel beschriebenen Gräbern des damaligen Landkreises Jerichow I im 19. Jahrhundert alle bis auf drei zerstört.[69] Von den Großsteingräbern bei Haldensleben haben sich durch ihre Waldlage hingegen zwei Drittel erhalten.[70]

Neben der Vergrößerung von Ackerflächen war vor allem die Gewinnung von Baumaterial ein Hauptgrund für die Zerstörung der Gräber. So wurden ihre Steine vor allem für den Ausbau von Straßen und die Errichtung von Bahnstrecken verwendet.[71] Nach dem Ersten Weltkrieg wurden in der Altmark aber auch aus einzeln stehenden, großen Steinen Kriegerdenkmale errichtet. In einem Fall ist hierfür aber auch die Verwendung von Steinen eines bereits in der Zerstörung begriffenen Großsteingrabes verbürgt.[72]

In den letzten einhundert Jahren hat sich der Bestand der Großsteingräber in Sachsen-Anhalt praktisch nicht mehr verringert. Einige Anlagen erlitten dennoch beträchtliche Schäden. So wurde das Großsteingrab Ristedt in den 1960er Jahren oder später fast völlig zerstört. Es ist nur noch ein Stein vorhanden.[73] In den 1990er versuchte eine Steinmetzfirma, einen Deckstein des Großsteingrabes Nesenitz zu entwenden, was aber durch Anwohner verhindert werden konnte.[74]

Touristische Nutzung

Viele Großsteingräber sind mittlerweile durch Wanderwege und Informationstafeln für den Tourismus erschlossen. So existiert im Haldenslebener Forst der „Gräberweg“, über den fast alle der mehr als achtzig dort befindlichen Gräber erreicht werden können.[75] In der Umgebung von Bernburg sind neun Grabanlagen zur „Steinzeitlandschaft Latdorf“ zusammengefasst. Hierbei handelt es sich um drei Großsteingräber (Heringsberg, Bierberg, Steinerne Hütte) und sechs Grabhügel, darunter den Schneiderberg in Baalberge, den namensgebenden Fundort der Baalberger Kultur.[76] Seit 2005 ist das Großsteingrab Langeneichstädt Teil des Tourismusweges „Himmelswege“. Dieser umfasst außerdem das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, die Kreisgrabenanlage von Goseck und die Arche Nebra, ein Erlebniscenter nahe dem Fundort der Himmelsscheibe von Nebra. Im Landesmuseum für Vorgeschichte ist zudem das Original der im Grab von Langeneichstädt gefundenen Menhir-Stele ausgestellt.[77]. Zuletzt wurden 2011 die Großsteingräber bei Lüdelsen, von denen zwei zwischen 2007 und 2010 ergraben wurden, in einen Wanderweg zur Geschichte des Ortes integriert.[78]

Literatur

Gesamtüberblick

- Hans-Jürgen Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 1. Wilkau-Haßlau 1991, ISBN 978-3-930036-00-4.

- Ulrich Fischer: Die Gräber der Steinzeit im Saalegebiet. Studien über neolithische und frühbronzezeitliche Grab- und Bestattungsformen in Sachsen-Thüringen. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1956, ISBN 978-3-11-005286-2.

- Barbara Fritsch: Megalithgräber in Sachsen-Anhalt. In: Harald Meller (Hrsg.): Früh- und Mittelneolithikum. Katalog zur Dauerausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte. Halle (Saale), im Druck.

- Barbara Fritsch, Johannes Müller: Großsteingräber in Sachsen-Anhalt. In: Hans-Jürgen Beier (Hrsg.): Finden und Verstehen. Festschrift für Thomas Weber zum sechzigsten Geburtstag. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 66. Langenweißbach 2012, ISBN 978-3-941171-67-1.

- Britta Schulze-Thulin: Großsteingräber und Menhire. Sachsen-Anhalt • Thüringen • Sachsen. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2007, ISBN 978-3-89812-428-7.

Altmärkische Gruppe

- Johann Christoph Bekmann, Bernhard Ludwig Bekmann: Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg nach ihrem Ursprung, Einwohnern, Natürlichen Beschaffenheit, Gewässer, Landschaften, Stäten, Geistlichen Stiftern etc. [...]. Bd. 1, Berlin 1751 (Onlineversion).

- Hartmut Bock, Barbara Fritsch, Lothar Mittag: Großsteingräber der Altmark. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen Anhalt und Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale) 2006, ISBN 978-3-8062-2091-9.

- Johann Friedrich Danneil: Grabalterthümer aus vorchristlicher Zeit. Eintheilung der verschiedenen Grabdenkmäler aus der heidnischen Zeit in der Altmark. In: Erster Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie. 1838, S. 31–57.

- Johann Friedrich Danneil: Specielle Nachweisung der Hünengräber in der Altmark. In: Sechster Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie. 1843, S. 86–122.

- Denis Demnick et al.: Der Großdolmen Lüdelsen 3 in der westlichen Altmark (Sachsen-Anhalt). Baugeschichte, Rituale und Landschaftsrekonstruktion. In: www.jungsteinsite.de – Artikel vom 15. Dezember 2008 (PDF; 4,65 MB).

- Denis Demnick et al.: Das Großsteingrab Lüdelsen 3 in der westlichen Altmark (Sachsen-Anhalt). Vorbericht zur Ausgrabung 2007 und zum Pollenprofil im Beetzendorfer Bruch. Mit Beiträgen von A. Beyer, J.-P. Brozio, E. Erkul, H. Kroll und E. Tafel. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 92, 2008 (2011), S. 231–308.

- Ulrich Fischer: Großsteingrabuntersuchungen in der Altmark. In: 53. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte zu Salzwedel. 1939, S. 3–8.

- Eduard Krause, Otto Schoetensack: Die megalithischen Gräber (Steinkammergräber) Deutschlands. I. Altmark. In: Zeitschrift für Ethnologie. Bd. 25, 1893, S. 105–170, Taf. V–XIII (PDF; 39,0 MB).

- Lothar Mittag: Sagenhafte Steine. Großsteingräber, besondere Steine und Steinkreuze in der altmärkischen Sagenwelt. Johann-Friedrich-Danneil-Museum Salzwedel, Spröda 2006, ISBN 3-000206248.

- J. Müller: Die Aufdeckung eines Hünengrabes. In: 33. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte zu Salzwedel. 1906, S. 127–128.

- Joachim Preuß: Die altmärkische Gruppe der Tiefstichkeramik. Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 33. Berlin 1980.

- Joachim Preuß: Johann Friedrich Danneil und die Großsteingräber der Altmark. In: Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. Bd. 24, 1983, S. 649–667.

- K. Schwarz: Zur vorgeschichtlichen Besiedlung des Landes an der Speckgrabenniederung im Kreise Stendal. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 33, 1949, S. 58–85.

- G. Wetzel: Die neolithische Besiedlung der Altmark. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 50, 1966, S. 33–60.

Aller-Ohre-Gruppe

- Wilhelm Blasius: Die megalithischen Grabdenkmäler bei Neuhaldensleben. In: 12. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig. 1901, S. 95–153 (Onlineversion).

- Wilhelm Blasius: Vorgeschichtliche Denkmäler zwischen Helmstedt, Harbke und Marienborn. Braunschweig 1901 (PDF; 5,7 MB).

- Dieter Kaufmann: Haldenslebener Forst. In: Joachim Herrmann (Hrsg.): Archäologie in der Deutschen Demokratischen Republik. Denkmale und Funde. Band 2. Urania Verlag, Leipzig/Jena/Berlin 1989, S. 406–408.

- Barbara Fritsch et. al.: Entstehung, Funktion und Landschaftsbezug von Großsteingräbern, Erdwerken und Siedlungen der Trichterbecherkulturen in der Region Haldensleben-Hundigsburg. Vorarbeiten und erste Ergebnisse. In: Harald Meller (Hrsg.): Archäologie in Sachsen-Anhalt. Sonderband 16, im Druck, S. 39–45.

- Joachim Preuß: Megalithgräber mit Alttiefstichkeramik im Haldenslebener Forst. In: Neolithische Studien II. Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Akademie Verlag, Berlin 1973, S. 127–208.

- Bruno Rahmlow: Untersuchungen zur Bestandsaufnahme der Großsteingräber im Kreisgebiet. In: Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. Bd. 1, 1960, S. 26–33.

- Bruno Rahmlow: Nachtrag zu den Untersuchungen zur Bestandsaufnahme der Großsteingräber im Kreisgebiet. In: Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. Bd. 2, 1961, S. 99.

- Bruno Rahmlow: Untersuchungen zur Bestandsaufnahme der Großsteingräber im Kreisgebiet Haldensleben – 2. Nachtrag. In: Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. Bd. 12, 1971, S. 5–7.

- Christoph Rinne, Matthias Lindemann: Entstehung, Funktion und Landschaftsbezug von Großsteingräbern, Erdwerkung und Siedlungen der Trichterbecherkultur in der Region Haldensleben-Hundisburg. In: Jahresschrift der Museen des Landkreises Börde. Bd. 50 (17), 2010, S. 21–39.

- Walter Saal: Zur Lage und Ausrichtung der Großsteingräber der Haldensleber „Historischen Quadratmeile“. In: Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. Bd. 30, 1990, S. 90–93.

- Friedrich Schlette: Untersuchung von Großsteingräbern im Haldenslebener Forst. In: Ausgrabungen und Funde. Bd. 5, 1960, S. 16–19.

- Friedrich Schlette: Die Untersuchung einer Großsteingrabgruppe im Bebertal, Haldenslebener Forst. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 46, 1962, 137–181.

- Karl Stuhlmann: Grundriß-Zeichnungen und einige Lagepläne der Hünengräber bei Neuhaldensleben. Neuhaldensleben 1934.

- Philipp Wegener: Beiträge zur Kenntniß der Steinzeit im Gebiet der Ohre. In: Montagsblatt der Magdeburgischen Zeitung. 1896, S. 299–343.

- Philipp Wegener: Zur Vorgeschichte von Neuhaldensleben und Umgegend. In: Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Bd. 31, 1896, S. 347–362.

Hercynische Gruppe

- Adelheid Bach, Sabine Birkenbeil: Kollektivgräber der Bernburger Kultur im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte 23. Weimar 1989, S. 66-79.

- Hermann Behrens: Große Grabhügel, Großsteingräber und große Steine im unteren Saalegebiet. Bernburg 1963.

- Hermann Behrens: Westeuropäische Einflüsse im mitteldeutschen Neolithikum. In: Ausgrabungen und Funde. Bd. 10, S. 16–20.

- Ulrich Fischer: Zu den neolithischen Kollektivgräbern in Hessen und Thüringen. In: Nassauische Annalen. Bd. 79, 1968, S. 1–21.

- Ulrich Fischer: Zur Megalithik der Hercynischen Gebirgsschwelle. In: Jysk Arkaeologisk Selskabs skrifter. Bd. 11, 1973, S. 51–61.

- Ulrich Fischer: Blick aus der hessischen Senke auf Walternienburg-Bernburg. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 63, 1981, S. 89–97.

- Detlef W. Müller: Grabkammer vom mitteldeutschen Typ mit Menhir von Langeneichstädt, Kr. Querfurt. In: Ausgrabungen und Funde. Bd. 33, 1988, S. 192–199.

- Detlef W. Müller: Jungsteinzeitliches Steinkammergrab an der Eichstädter Warte bei Langeneichstädt, Kreis Querfurt. In: Querfurter Heimatkalender 1989/90. 1989, S. 66–74.

- Detlef W. Müller, Heribert Stahlhofen: Zwei Kollektivgräber der Bernburger Kultur aus dem Nordharzvorland. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 63, 1981, S. 27–65.

Megalithische Mittelelbe-Saalegruppe

- Caspar Abel: Teutsche und Sächsische Alterthümer, Der Teutschen, und Sachsen, alte Geschichte, und Vorfahren, Nahmen, Ursprung, und Vaterland, Züge, und Kriege ... Aus den besten Schrifften und rechten Urkunden … vorgetragen, und … erläutert, Insonderheit aber der Hohe Stamm, des Königlichen … Hauses Braunschweig-Lüneburg, bis auf unsre Zeit ausgeführet … Samt einer noch nie gedruckten Nieder-Sächsischen uhralten Chronick. Teil 2, Braunschweig 1730 (Onlineversion).

- Johann Christoph Bekmann: Historie Des Fürstenthums Anhalt Von dessen Alten Einwohnern und einigen annoch verhandenen Alten Monumenten / Natürlicher Bütigkeit / Eintheilung / Flüssen / Stäten / Flecken und Dörfern / Fürstl. Hoheit / Geschichten der Fürstl. Personen / Religions-Handlungen / Fürstlichen Ministris, Adelichen Geschlechtern / Gelehrten / und andern Bürger-Standes Vornehmen Leuten. 1.–4. Teil, Zerbst 1710 (Onlineversion).

- Gerd Böttcher: Großsteingräber im Stadtbegiet von Magdeburg. In: Magdeburger Blätter. 1987, S. 76–81.

- Wilhelm Albert von Brunn: Kenntnis und Pflege der Bodendenkmäler in Anhalt. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 41/42, 1958, S. 28–71.

- Fabian Gall: Steinzeitlandschaft Latdorf. Kleine Hefte zur Archäologie in Sachsen-Anhalt 1. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen Anhalt und Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale) 2003, ISBN 978-3-910010-70-3.

- O. Gorges, Hans Seelmann: Die Riesenstube am Bruchberge bei Drosa (Kr. Köthen). In: Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder. Bd. 4, 1905, S. 33–43.

- Walter Götze: Prähistorische Grabstätten im Kreise Cöthen. Cöthen 1913.

- Hans-Joachim Krenzke: Magdeburger Friedhöfe und Begräbnisstätten. Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt Magdeburg, Magdeburg 1998 (PDF; 6,28 MB).

- Hans Lies: Zur neolithischen Siedlungsintensität im Magdeburger Raum. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 58, 1974, S. 57–111.

- F. Lüth: Der Schortewitzer Heidenberg und die Zeitstellung der anhaltischen Megalithgräber. In: Acta praehistorica et archaeologica. Bd. 20, 1988, S. 61–74.

- Brigitte Schiefer: Der Schortewitzer Heidenberg und seine Stellung im mitteldeutschen Neolithikum. Unpubl. Magisterarbeit, Halle (Saale) 2002.

- W. Schulz: Jacobus Tollius und die Großsteingräber bei Magdeburg. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 43, 1959, S. 121–126.

- R. Schulze: Die jüngere Steinzeit im Köthener Land. Dessau 1930.

Ostelbische Gruppe

- Ernst Herms: Die Megalithgräber des Kreises Jerichow I. In: Festschrift des Magdeburger Museums für Natur- und Heimatkunde zur 10. Tagung für Vorgeschichte, Magdeburg 1928, S. 243–262.

Sonstiges

- Hermann Behrens: Der Walternienburger und der Bernburger Keramikstil und die Walternienburg-Bernburger Kultur. In: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 63, 1981, S. 11–16.

- Hermann Behrens: Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Berlin 1973.

- Hans-Jürgen Beier: Die Grab- und Bestattungssitten der Walternienburger und der Bernburger Kultur. Halle (Saale) 1984.

- Hans-Jürgen Beier: Die Kugelamphorenkultur im Mittelelbe-Saale-Gebiet und in der Altmark. Berlin 1988, ISBN 978-3-326-00339-9.

- Barbara Fritsch et. al.: Dichtezentren und lokale Gruppierungen – Eine Karte zu den Großsteingräbern Mittel- und Nordeuropas. In: www.jungsteinsite.de – Artikel vom 20. Oktober 2010 (PDF; 1,6 MB/XLS; 1,4 MB).

- Alexander Häusler: Zu den Grab- und Bestattungssitten der Walternienburg-Bernburger Kultur. In: Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte. Bd. 63, 1981, S. 75–87.

- Paul Kupka: Die Wurzeln der mitteldeutschen Steinzeittonware. In: Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der Altmark. Bd. 4, Heft 7, 1921, 364–384.

- Paul Kupka: Die mitteldeutschen Ganggräber und die Tonware ihrer Zeit. In: Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der Altmark. Bd. 4, Heft 8, 1924, S. 429–443.

- Paul Kupka: Bemerkungen zur Zeitbestimmung unserer jüngeren Steinzeitaltertümer. In: Beiträge zur Geschichte, Landes- und Volkskunde der Altmark. Bd. 5, Heft 2, 1926, 61–81.

- F. Lüth: Zu den mitteldeutschen Kollektivgräbern. In: Hammaburg. N. F. Bd. 9, 1989, S. 41–52.

- Johannes Müller: Soziochronologische Studien zum Jung- und Spätneolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet (4100–2700 v. Chr.). Eine sozialhistorische Interpretation prähistorischer Quellen. Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf. 2001, ISBN 978-3-89646-503-0.

- Waltraut Schrickel: Westeuropäische Elemente im Neolithikum und in der Frühen Bronzezeit Mitteldeutschlands. Teil 1: Text. Leipzig 1957.

- Waltraut Schrickel: Westeuropäische Elemente im Neolithikum und in der Frühen Bronzezeit Mitteldeutschlands. Teil 2: Katalog. Leipzig 1957.

- Waltraut Schrickel: Westeuropäische Elemente im neolithischen Grabbau Mitteldeutschlands und die Galeriegräber Westdeutschlands und ihre Inventare. Bonn 1966, ISBN 978-3-7749-0575-7.

- Waltraut Schrickel: Katalog der mitteldeutschen Gräber mit westeuropäischen Elementen und der Galeriegräber Westdeutschlands. Bonn 1966.

Weblinks

- Commons: Großsteingräber in Sachsen-Anhalt – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Großsteingräber und Megalithbauwerke – Sachsen-Anhalt

- Megalithgräber und Menhire in Sachsen-Anhalt

Einzelnachweise

- ↑ Schulz: Jacobus Tollius und die Großsteingräber bei Magdeburg. 1959.

- ↑ Bekmann: Historie des Fürtenthums Anhalt. 1710, S. 25–27, Taf. 1.

- ↑ Bekmann/Bekmann: Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg. 1751.

- ↑ Bekmann/Bekmann: Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg. 1751, S. 347–351.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 14.

- ↑ Abel: Teutsche und Sächsische Alterthümer. Teil 2, 1730, S. 487–492.

- ↑ Herms: Die Megalithgräber des Kreises Jerichow I. 1928.

- ↑ Eine ausführliche Zusammenfassung von Danneils Forschungsarbeit findet sich bei Preuß: Johann Friedrich Danneil und die Großsteingräber der Altmark. 1983.

- ↑ Krause/Schoetensack: Die megalithischen Gräber (Steinkammergräber) Deutschlands. I. Altmark. 1893.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 186–191.

- ↑ Kupka: Die Wurzeln der mitteldeutschen Steinzeittonware. 1921; Kupka: Bemerkungen zur Zeitbestimmung unserer jüngeren Steinzeitaltertümer. 1926.

- ↑ Fischer: Großsteingrabuntersuchungen in der Altmark. 1939.

- ↑ Gorges/Seelmann: Die Riesenstube am Bruchberge bei Drosa (Kr. Köthen). 1905.

- ↑ Wegener: Beiträge zur Kenntniß der Steinzeit im Gebiet der Ohre. 1896; Wegener: Zur Vorgeschichte von Neuhaldensleben und Umgegend. 1896.

- ↑ Blasius: Die megalithischen Grabdenkmäler bei Neuhaldensleben.. 1901; Blasius: Vorgeschichtliche Denkmäler zwischen Helmstedt, Harbke und Marienborn. 1901.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 33.

- ↑ Schlette: Die Untersuchung einer Großsteingrabgruppe im Bebertal, Haldenslebener Forst. 1962.

- ↑ Preuß: Megalithgräber mit Alttiefstichkeramik im Haldenslebener Forst. 1973.

- ↑ Fritsch/Müller: Großsteingräber in Sachsen-Anhalt. 2012, S. 121.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, Teil 2.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006.

- ↑ Demnick et. al.: Der Großdolmen Lüdelsen 3 in der westlichen Altmark (Sachsen-Anhalt). 2008; Demnick et. al.: Das Großsteingrab Lüdelsen 3 in der westlichen Altmark (Sachsen-Anhalt). 2011.

- ↑ Landesmuseum für Vorgeschichte – Fund des Monats, Mai 2011: Mai: Wandern zwischen Hünengräbern – Der neue archäologisch-historische Wanderweg in Lüdelsen.

- ↑ Entstehung, Funktion und Landschaftsbezug von Großsteingräbern, Grabenwerken und Siedlungen der Trichterbecherkulturen in der Region Haldensleben-Hundisburg.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 84–86.

- ↑ Demnick et. al.: Der Großdolmen Lüdelsen 3 in der westlichen Altmark (Sachsen-Anhalt). 2008.

- ↑ Fritsch/Müller: Großsteingräber in Sachsen-Anhalt. 2012, S. 123.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 86–88.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 79–84.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 88–90.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 79, 101–107.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 40–41, ergänzt und korrigiert nach Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 115.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 145–170.

- ↑ Fritsch/Müller: Großsteingräber in Sachsen-Anhalt. 2012, S. 122–123.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 146–148.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 148–150; Preuß: Die altmärkische Gruppe der Tiefstichkeramik. 1980. S. 90.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 146, ergänzt und korrigiert nach Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 156–160.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 160–161.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 155.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 166.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 166–170.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 167.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 163.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 163–165.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 162.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 152.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 153–154.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 152.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 171–172.

- ↑ Preuß: Die altmärkische Gruppe der Tiefstichkeramik. 1980. Karte 1.

- ↑ Fritsch/Müller: Großsteingräber in Sachsen-Anhalt. 2012, S. 127–128.

- ↑ Demnick et. al.: Das Großsteingrab Lüdelsen 3 in der westlichen Altmark (Sachsen-Anhalt). 2011.

- ↑ Beier: Die megalithischen, submegalithischen und pseudomegalithischen Bauten sowie die Menhire zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 1991, S. 177–178; Fritsch/Müller: Großsteingräber in Sachsen-Anhalt. 2012, S. 128.

- ↑ Schiefer: Der Schortewitzer Heidenberg und seine Stellung im mitteldeutschen Neolithikum. 2002.

- ↑ Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 7.

- ↑ Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 7–8.

- ↑ Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 34.

- ↑ Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 8.

- ↑ Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 8, 39–40.

- ↑ Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 8–9, 51–52.

- ↑ Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 9–10.

- ↑ Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 10.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S 185; Mittag: Sagenhafte Steine. 2006, S. 10.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 19.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 18–19.

- ↑ Preuß: Johann Friedrich Danneil und die Großsteingräber der Altmark. 1983.

- ↑ Herms: Die Megalithgräber des Kreises Jerichow I. 1928.

- ↑ Rahmlow: Untersuchungen zur Bestandsaufnahme der Großsteingräber im Kreisgebiet. 1960; Rahmlow: Nachtrag zu den Untersuchungen zur Bestandsaufnahme der Großsteingräber im Kreisgebiet. 1961; Rahmlow: Untersuchungen zur Bestandsaufnahme der Großsteingräber im Kreisgebiet Haldensleben – 2. Nachtrag. 1971.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 19, 43.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 186–191.

- ↑ Das zerstörte Großsteingrab Ristedt bei Salzwedel.

- ↑ Bock/Fritsch/Mittag: Großsteingräber der Altmark. 2006, S. 21, 136.

- ↑ Wanderroute 2 Hünengräbergebiet.

- ↑ Gall: Steinzeitlandschaft Latdorf. 2003.

- ↑ Himmelswege – die neue Tourismusroute in Sachsen-Anhalt.

- ↑ Landesmuseum für Vorgeschichte – Fund des Monats, Mai 2011: Mai: Wandern zwischen Hünengräbern – Der neue archäologisch-historische Wanderweg in Lüdelsen.