Eoien

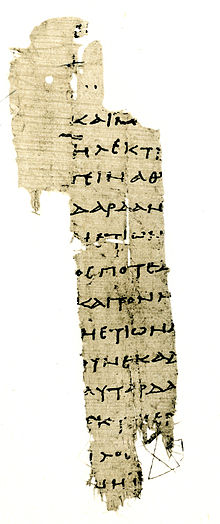

Die Eoien oder Ehoien (altgriechisch Ἠοῖαι Ēhoíai), auch bekannt unter dem Titel Katalog der Frauen oder Frauenkatalog (Κατάλογος γυναικῶν), sind ein in Fragmenten erhaltenes Epos, das dem griechischen Dichter Hesiod zugeschrieben wird. Dargestellt werden Genealogien griechischer Heroengeschlechter der Heroinen in der Form eines Kataloges. Die einzelnen Abschnitte heben an mit den Worten ἢ οἵη, von griechisch ἢ „oder“ und οἷος „wie zum Beispiel“. Lediglich die erste Heroine wird nur mit οἵη eingeleitet. Von diesen Abschnittsanfängen wurde der Name des Werks, das man mit den Worten ἐν ταῖς Ἠοίαις „in den E(h)oien“ oder ähnlichen Wendungen zitierte, bereits in der Antike abgeleitet.

Der Katalog behandelt eingehend die homerische Welt der Helden und Halbgötter und stellt so einen Übergang zwischen der Götterwelt der Theogonie und dem irdischen Fokus der Werke und Tage dar. Da sich das Gedicht nicht nur auf die Helden, sondern auch auf die Heldinnen konzentriert, bietet es einen Einblick über die Rolle und die Wahrnehmung von Frauen in der griechischen Literatur und Gesellschaft während seiner Entstehungszeit. Die herrschende Aristokratie Griechenlands nutzte die Schrift, um ihre Abstammung zu den Helden der epischen Dichtung zurückzuverfolgen, sodass der Katalog viele Informationen über ein komplexes System von Verwandtschaftsgraden und Hierarchien bewahrt, die noch lange nach der archaischen Zeit von politischer Bedeutung waren.[1]

Aufbau

Der Suda zufolge bestand der Katalog aus fünf Büchern.[2] Die genaue Länge ist nicht bekannt, aber es wird vermutet, dass das gesamte Gedicht aus 4000 bis 5000 Versen bestand.[3] Buch 1 und Teile von Buch 2 behandelten die Nachkommen des Aiolos. Anschließend folgen in den weiteren Büchern die Genealogien von Inachos, Pelasgos, Atlas und Pelops.[4]

Urheberschaft

In der Antike wurde der Katalog allgemein als Werk Hesiods angesehen.[5] Pausanias berichtet jedoch, dass die Böotier glaubten, dass nur Werke und Tage von Hesiod stamme und dass selbst Teile davon gefälscht seien.[6] Der einzig andere überlieferte Ausdruck des Zweifels findet sich bei Aelian, der "Hesiod" als Quelle für die Anzahl von Niobes Kindern zitiert, aber sein Zitat beendet mit "es sei denn, diese Verse sind nicht von Hesiod, sondern wurden fälschlicherweise als die Seinen ausgegeben, wie viele andere Passagen."[7] Aelians Skepsis kann aber auch davon herrühren, dass die hesiodische Dichtung besonders anfällig für Interpolationen war,[8] zudem lässt sich nicht nachweisen, ob er den gesamten Katalog für unecht hielt oder lediglich einen Teil davon. Im Gegenzug dazu zweifelten angesehene Kritiker wie Apollonius von Rhodos, Aristophanes von Byzanz und Crates von Malles nicht an Hesiods Urheberschaft und führten sogar den Katalog in Argumenten über den Inhalt und die Echtheit anderer hesiodischer Gedichte an.[9]

Heutige Wissenschaftler betrachten den Katalog als eine posthesiodische Komposition. Hesiod soll um die Wende zum 7. Jahrhundert v.Chr. gelebt haben, sodass lediglich das Gedicht über Kyrene ausreicht, um zu bestimmen, dass der Katalog nicht von ihm stammt.[10]

Textausgaben und Übersetzungen

Textkritische Ausgaben (Auswahl)

- Augustus Traversa: Catalogi sive Eoaearum fragmenta. Neapel 1951.

- Reinhold Merkelbach: Die Hesiodfragmente auf Papyrus. Leipzig 1957.

- Reinhold Merkelbach, Martin Litchfield West: Fragmenta Hesiodea. Oxford 1967, ISBN 978-0-19-814171-6.

- Reinhold Merkelbach, Martin Litchfield West: "Fragmenta selecta" in Friedrich Solmsen (Hrsg.): Hesiodi Theogonia, Opera et Dies, Scutum. 3. Aufl., Oxford 1990, ISBN 978-0-19-814071-9

- Martina Hirschberger: Gynaikôn Katalogos und Megalai Ehoiai. Ein Kommentar zu den Fragmenten zweier hesiodeischer Epen. München und Leipzig 2004, ISBN 978-3-598-77810-0.

Übersetzungen

- Walter Marg: Hesiod: Sämtliche Gedichte. Stuttgart 1970.

- Graziano Arrighetti: Esiodo, Opere. Turin 1998, ISBN 978-88-446-0053-2.

- Glenn W. Most: Hesiod: Theogony, Works and Days, Testimonia. Bd. 57, Loeb Classical Library, Cambridge, MA 2006, ISBN 978-0-674-99622-9.

- Glenn W. Most: Hesiod: The Shield, Catalogue, Other Fragments. Bd. 503, Loeb Classical Library, Cambridge, MA 2007, ISBN 978-0-674-99623-6.

Literatur

- Hesiod. Sämtliche Gedichte. Theogonie. Erga. Frauenkataloge. Übersetzt und erläutert von Walter Marg. Artemis, Zürich/Stuttgart 1970.

- Paul Dräger: Untersuchungen zu den Frauenkatalogen Hesiods (= Palingenesia. Band 61). Steiner, Stuttgart 1997, ISBN 3-515-07028-1.

- Robert L. Fowler: Genealogical Thinking, Hesiod's Catalogue, and the Creation of the Hellenes. In: Proceedings of the Cambridge Philological Society. Band 44, 1998, S. 1–19 (doi:10.1017/s0068673500002200).

- Martina Hirschberger: Gynaikôn Katalogos und Megalai Ehoiai. Ein Kommentar zu den Fragmenten zweier hesiodeischer Epen (= Beiträge zur Altertumskunde. Band 198). Saur, München/Leipzig 2004, ISBN 3-598-77810-4.

- Martin Litchfield West: The Hesiodic Catalogue of Women. Constructions and Reconstructions. Cambridge 2005, ISBN 978-0-521-83684-5.

- Martin Litchfield West: The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and Origins. Clarendon Press, Oxford 1985.

- Friedrich Solmsen: "The Earliest Stages in Hesiod's Text", in Harvard Studies in Classical Philology. Bd 86, Cambridge, MA 1982, doi:10.2307/311181, JSTOR 311181.

Einzelnachweise

- ↑ Martin Litchfield West: The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and Origins. Clarendon Press, Oxford 1985, S. 7–11.

- ↑ Suda, Stichwort Ησίοδος, Adler-Nummer: eta 583, Suda-Online.

- ↑ Robin Osborne: "Ordering Women in Hesiod's Catalogue" in M.L.West: The Hesiodic Catalogue of Women. Constructions and Reconstructions. Cambridge 2005, S. 5–28.

- ↑ Martin Litchfield West: The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and Origins. Oxford 1985, S. 44.

- ↑ Martin Litchfield West: The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and Origins. Oxford 1985, S. 127.

- ↑ Pausanias: 9.31.4.

- ↑ Aelian: VA 12.36.

- ↑ vgl. Friedrich Solmsen: "The Earliest Stages in Hesiod's Text", in Harvard Studies in Classical Philology. Bd 86, S. 1–31, Cambridge, MA 1982, doi:10.2307/311181, JSTOR 311181.

- ↑ Martin Litchfield West: The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and Origins. Oxford 1985, S. 127.

- ↑ Martin Litchfield West: (1966a), Hesiod: Theogony. Oxford 1966, ISBN 978-0-19-814169-3.