Wahlkampagnen während des Verfassungsreferendums in der Türkei 2017

Beim Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April 2017 entschieden die Wähler darüber, dass das 18 Punkte umfassende verfassungsändernde Gesetz Nr. 6771[1] im Wesentlichen voraussichtlich mit der Wahl im November 2019 in Kraft tritt und damit insgesamt 69 Artikel der Verfassung geändert werden.

Vorgesehen ist die Bündelung der Exekutivbefugnisse und mehr Einfluss auf die Justiz in der Hand des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan (seit 2014). Die Vorschläge zur Verfassungsänderung wurden in zwei Lesungen von einer nach Art. 175 Abs. 1 S. 3 der Verfassung erforderlichen Mehrheit von drei Fünfteln der Gesamtzahl der Parlamentsmitglieder aus der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) und der rechtsextremen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) angenommen, während zwei Oppositionsparteien, die Republikanische Volkspartei (CHP) und die vorwiegend die kurdische Minderheit repräsentierende Demokratische Partei der Völker (HDP) dagegen stimmten; zwölf Abgeordnete der HDP, darunter ihr gesamtes Führungspersonal, waren inhaftiert. Da eine Dreifünftelmehrheit, aber keine Zweidrittelmehrheit erreicht wurde, war eine Volksabstimmung erforderlich.

International wurden die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker im Ausland kritisiert. Die Venedig-Kommission des Europarates warnte im Vorfeld bereits vor einem „persönlichen Regime“ und sprach von der Gefahr des Abgleitens in ein autoritäres System. Die vorgeschlagenen Änderungen würden nicht dem Modell eines demokratischen Präsidialsystems folgen.[2] Zudem beklagten OSZE-Wahlbeobachter u.a. die Inhaftierungen von zahlreichen Journalisten und Oppositionellen sowie Einschüchterungen und Drohungen gegen das „Nein-Lager“.[3]

Hintergrund

Das Verfassungsgesetz von 1921 hielt in Art. 2 ausdrücklich fest, dass die 1920 konstituierte Große Nationalversammlung die einzige und wirkliche Repräsentantin der (türkischen) Nation sei. Das Sultanat blieb formell zwar unangetastet, doch das Parlament erhob, beruhend auf Gewalteneinheit, den Anspruch auf die ausschließliche Ausübung der gesetzgebenden wie auch der ausführenden Gewalt. Am 29. Oktober 1923 wurde mit einem Änderungsgesetz[4] die Republik als Regierungsform des Staates Türkei festgelegt und das Amt des Präsidenten der Republik eingeführt. Am selben Tag wählte das Plenum der Großen Nationalversammlung der Türkei Mustafa Kemal Pascha (Atatürk) zum ersten Staatspräsidenten. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits keine Monarchie mehr; das Sultanat war seitens der Nationalversammlung in ihrem Beschluss vom 1. November 1922 als seit dem 16. März 1920 für immer der Geschichte angehörig bezeichnet, mithin abgeschafft worden.[5]

Das Verfassungsgesetz von 1921 wurde durch die am 20. April 1924 verabschiedete neue Verfassung außer Kraft gesetzt, wobei das „System einer auf der Gewaltenverbindung beruhenden Konventsregierung“[6] unverändert blieb. Die folgenden zwei Jahrzehnte waren vom Einparteiensystem unter der von Atatürk gegründeten Republikanischen Volkspartei (CHP) geprägt. Am 19. Mai 1945 kündigte İsmet İnönü, der Nachfolger Atatürks als Staatspräsident und zugleich (statutengemäß unabsetzbarer) CHP-Vorsitzender eine stärkere Verwirklichung demokratischer Grundsätze im politischen und geistigen Leben des Landes an.[7][8] Anfang November 1945 bemängelte er das Fehlen einer parlamentarischen Oppositionspartei und verkündete die Abkehr von der Einparteienherrschaft.[9][10] Bei der vorverlegten Parlamentswahl im Jahr 1946 konnte die Anfang desselben Jahres neugegründete Demokratische Partei (DP) 54 Mandate erringen.[11][12] Die ersten wirklich „freien und ehrlichen Wahlen“[13] fanden am 14. Mai 1950 statt und zogen einen unter anderem als „unblutige Revolution“ (kansız ihtilâl) gefeierten politischen Machtwechsel nach sich; die DP gewann aufgrund der relativen Mehrheitswahl 408 der 487 Parlamentssitze (53 % der Stimmen, 84 % der Sitze) und verwies die seit der Republikgründung regierende CHP mit 69 Abgeordneten (39 % der Stimmen, 14 % der Sitze) erstmals in die Opposition.[14][15]

Putsche von 1960, 1971 und 1980

Die in den folgenden zehn Jahren von der DP gestellte und einen zunehmend autoritären wie auch repressiven Charakter annehmende Regierung wurde mit dem Militärputsch vom 27. Mai 1960 gestürzt und die Regierungsgewalt vom neu konstituierten Komitee der Nationalen Einheit provisorisch übernommen. Gegen die „Gestürzten“ folgten die sogenannten Yassıada-Prozesse. Der eigens dafür eingerichtete Hohe Gerichtshof verurteilte unter anderem 15 Angeklagte wegen Hochverrats im Sinne des Verfassungsumsturzes nach Art. 146 Abs. 1 tStGB in der damaligen Fassung[16] zum Tode. Das Komitee der Nationalen Einheit bestätigte drei Todesstrafen und wandelte die übrigen in lebenslange Zuchthausstrafen um. In Übereinstimmung mit dieser Entscheidung wurden Mitte September 1961 der frühere Ministerpräsident Adnan Menderes, sein Außenminister Fatin Rüştü Zorlu und der Finanzminister Hasan Polatkan auf der Insel İmralı durch den Strang hingerichtet. In der Zwischenzeit hatte die nach Ankara einberufene Verfassunggebende Versammlung zum ersten Jahrestag des Putsches einen Verfassungstext angenommen, der am 9. Juli 1961 vom Volk bestätigt worden war. Die wesentlichsten Neuerungen der Verfassung von 1961 waren die Aufgabe des Grundsatzes der Gewaltenverbindung zugunsten einer modifizierten Gewaltenteilung,[17] die Verankerung des Mehrparteiensystems,[18] die Erweiterung der richterlichen Unabhängigkeit, die Errichtung des Verfassungsgerichts und die Einführung des Zweikammersystems.

In den nächsten Jahrzehnten zeigte sich eine politische Instabilität, die sich insbesondere in häufigen Koalitions- und Regierungswechseln sichtbar machte. Nach mehreren Putschversuchen intervenierte das Militär 1971 per Memorandum und putschte erneut am 12. September 1980. In der Folge wurde wiederum eine neue Verfassung erarbeitet, die nach der Volksabstimmung im November 1982 in Kraft trat. Diese noch geltende Verfassung erfuhr bislang mehrere Änderungen (etwa 1987 und zuletzt 2010). 2007 wurde die Direktwahl des Staatspräsidenten eingeführt; seit der ersten direkten Präsidentschaftswahl 2014 ist Recep Tayyip Erdoğan Staatspräsident.

Heutige Zeit

Nach einer Zeit des Waffenstillstands zwischen dem türkischen Militär und der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) begann im Jahre 2015 eine türkische Offensive gegen die PKK, nachdem zwei Polizisten durch die PKK getötet wurden.[19] Seit dem Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs 2016 herrscht in der Türkei der Notstand, der jedoch von der (linken) Opposition und Experten aus dem Ausland kritisiert wird, weil er nicht für Antiterror-Zwecke, sondern für eine Entfernung von Andersdenkenden und Erdoğan-Kritikern eingesetzt werde, denn die Säuberungs- und Verhaftungswelle durch die türkische Regierung wurde auch im Wahlkampf weitergeführt. Regierungskritiker werden heute schnell mit dem Vorwurf konfrontiert, sie unterstützten den Terrorismus der Arbeiterpartei Kurdistans oder den angeblichen Terrorismus von Fethullah Gülen (FETÖ). Auf welchen Beweise sich solche Vorwürfe stützen, bleibt aber im Dunkeln.

Neuerungen

Das parlamentarische Regierungssystem soll einem Präsidialsystem genannten Regierungssystem weichen. Befürworter der Änderung sehen in der unabhängigeren Stellung des Präsidenten ein Mittel, um eine größere Stabilität und Kontinuität der Regierung zu gewährleisten, und verweisen darauf, dass auch andere Staaten, so die Vereinigten Staaten oder Frankreich, ein Staatsoberhaupt mit Regierungsbefugnissen kennen. Kritiker halten solche Vergleiche für abwegig und sehen bei einer starken Stellung des Präsidenten die Gewaltenteilung in der Praxis nicht mehr als gewährleistet an. In den USA sieht die Verfassung eine Demokratie vor, in welcher der Präsident als Staatsoberhaupt zugleich Chef der Exekutive ist, dessen Macht jedoch durch ein ausgeprägtes System der Checks and Balances begrenzt und kontrolliert wird. Insbesondere sorgt in den USA auch das Föderalsystem für politischen Ausgleich. In Frankreich besteht ein semipräsidentielles Regierungssystem, in dem der Präsident die Regierung ernennt, diese aber das Vertrauen des Parlaments benötigt. Im neuen türkischen System dagegen soll es keinen Ministerrat mehr geben, als einziges Kontrollmittel des Parlaments bleibt das sog. Ermittlungsverfahren bestehen. Da aber das System die Möglichkeit bietet, dass der Präsident gleichzeitig Chef der stärksten Partei im Parlament ist, was voraussichtlich regelmäßig der Fall sein wird, ist die Einleitung eines solchen Verfahrens eher unwahrscheinlich. Ein gewisses Korrektiv könnte die Befugnis des Präsidenten darstellen, Neuwahlen anzusetzen. Denn in diesem Falle muss er auch sein eigenes Amt zur Disposition stellen. Auch das Parlament kann die Neuwahl verfügen, allerdings nur mit einer qualifizierten Mehrheit von drei Fünfteln aller Mitglieder.

Als Verfassungsänderungen sind neben der umstrittenen Einführung eines Präsidialsystems unter anderem vorgesehen:

- Die Militärgerichtsbarkeit wird aufgehoben.

- Im Notstandsrecht entfällt die bisher vorhandene Form der Ausnahmezustandsverwaltung, in welcher das Militär in die Verwaltung eingreifen darf.

- Die praktisch nicht relevante Ausnahme von Akten des Präsidenten von der gerichtlichen Nachprüfbarkeit entfällt.

- Die Zahl der Parlamentssitze wird von 550 auf 600 erhöht.

- Das passive Wahlrecht wird von 25 auf 18 Jahre herabgesetzt.

- Verfassungsrechtlich wird neben der ohnehin geltenden Unabhängigkeit zusätzlich ausdrücklich die Unparteilichkeit der Richter festgeschrieben.

Im Zusammenhang mit der Einführung des sogenannten Präsidialsystems erfolgen folgende Änderungen:

- Der Ministerrat wird als Staatsorgan abgeschafft; damit entfällt auch das Amt des Ministerpräsidenten.

- Die Befugnisse des Ministerrats werden auf den Präsidenten übertragen, nicht aber das Gesetzesinitiativrecht (Ausnahme: Das Haushaltsgesetz).

- Misstrauensvotum und Vertrauensfrage werden abgeschafft. Als einziges Kontrollmittel bleibt das Ermittlungsverfahren, das gegenüber dem Präsidenten auch auf gewöhnliche Straftaten erstreckt wird.

- Der Präsident ernennt und entlässt die Minister nach Belieben ohne Mitwirkung des Parlaments.

- Der Präsident ernennt und entlässt seine Stellvertreter, deren Anzahl in der Verfassung nicht begrenzt ist.

- Die Wahlen zur Großen Nationalversammlung und zum Präsidenten der Republik haben alle fünf Jahre (das nächste Mal ist geplant für den 3. November 2019) am gleichen Tag zu erfolgen.

- Der Präsident kann das Parlament vorzeitig auflösen; dasselbe Recht hat das Parlament mit 3/5-Mehrheit. In beiden Fällen ist auch über das Amt des Präsidenten eine Neuwahl abzuhalten.

- Der Präsident hat das Recht, Präsidialverordnungen zu erlassen. Dadurch kann u. a. aber nicht in Grundrechte eingegriffen werden, die Verordnungen dürfen Gesetzen nicht widersprechen und treten außer Kraft, wenn über den Gegenstand der Verordnung das Parlament ein Gesetz beschließt.

- Die Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft, mit welcher der Ministerrat aufgrund Ermächtigung und mit nachträglicher Kontrolle durch das Parlament auch Gesetze ändern konnte, entfällt.

- Das suspensive Veto des Präsidenten soll zukünftig nicht mehr mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, sondern nur mit der Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder überstimmt werden können.

- Der Staatspräsident soll Mitglied einer Partei sein können. Im Ergebnis kann er damit auch Vorsitzender einer Partei werden oder bleiben.

- Der (Hohe) Richter- und Staatsanwälterat, der erst 2010 von 7 auf 22 Personen aufgestockt wurde, soll wieder auf 13 Mitglieder verkleinert werden. Dessen Mitglieder sollen künftig ausschließlich von Präsident und Parlament bestimmt werden, ein Mitwirkungsrecht der Richterschaft, der Justizakademie, des Kassationshofs und des Staatsrats entfällt. Einen zusätzlichen Einfluss auf dieses Gremium (ohne dass die Anzahl der vom Staatspräsidenten zu ernennenden Richter geändert werden soll), gewinnt der Präsident dadurch, dass der Justizminister als Vorsitzender und sein Staatssekretär Mitglieder dieses Gremiums bleiben.

Aus der vorgesehenen Verschränkung der Amtszeit von Parlament und Staatspräsident ergibt sich, dass von einem Präsidialsystem im eigentlichen Sinne keine Rede sein kann. Vielmehr handelt es sich um ein hybrides System aus präsidentiellem und parlamentarischem Regierungssystem. Der Verfassungsjurist Kemal Gözler spricht von einem sonderbaren parlamentarischen System (tuhaf bir parlâmenter sistem).[20] Befürchtungen aus den vorgesehenen Änderungen resultieren aus der inneren Schwäche des Parlaments und der straffen Führung der türkischen Parteien durch ihre Vorsitzenden [21]

Parlamentsabstimmung

Die türkische Verfassung schreibt für Verfassungsänderungen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament vor. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, kann eine Verfassungänderung auch durchgeführt werden, wenn die Mehrheit der Wähler in einem Referendum dafür stimmt. Um ein solches Referendum abhalten zu können, müssen sich allerdings zuerst mindestens 60 % der Parlamentsabgeordneten dafür aussprechen.

In einer ersten Abstimmungsrunde, die sich vom 9. Januar bis 15. Januar 2017 hinzog, hatten die Abgeordneten Gelegenheit, die zur Debatte stehenden einzelnen Verfassungsänderungen zu debattieren und Änderungsvorschläge anzubringen, über die dann abgestimmt wurde. Von der Opposition wurden dabei vermeintliche Unregelmäßigkeiten und Verfahrensmängel kritisiert. Einige AKP-Abgeordnete stimmten mit offen sichtbarem Stimmzettel ab, was nach der Wahlordnung nicht erlaubt war und als Einschüchterungsversuch gegenüber Personen, die mit „Nein“ stimmen wollten, gesehen wurde.[22][23] Außerdem kam es zu einigen Handgreiflichkeiten. Die zweite, endgültige Abstimmungsrunde, in der keine Änderungen mehr möglich waren, fand am 20. Januar 2017 statt.

Bei der Parlamentsabstimmung am 20. Januar 2017 waren 537 Abgeordnete des 550 Abgeordnete umfassenden Parlaments abstimmungsfähig. 11 Abgeordnete der pro-kurdischen HDP waren unter der Anklage des Terrorismus inhaftiert worden und konnten nicht teilnehmen. Ein Antrag der HDP, diese Abgeordneten zur Abstimmung zuzulassen, wurde am 7. Januar 2017 abgelehnt.[24] Daher wurde die Abstimmung von den übrigen 48 HDP-Abgeordneten boykottiert. Ein AKP-Abgeordneter konnte wegen Krankheit nicht an der Abstimmung teilnehmen, ein weiterer (AKP) war nicht stimmberechtigt, weil er das Amt des Parlamentssprechers ausübte.[25]

Vor der Abstimmung hatten 6 der 39 MHP-Abgeordneten erklärt, mit „Nein“ stimmen zu wollen.Theoretisch lag damit die Zahl der Befürworter bei 315 (AKP) + 33 (MHP) = 348 Stimmen. Von der 133 Abgeordnete starken CHP-Fraktion und den 2 unabhängigen Abgeordneten wurde ein geschlossenes Nein-Votum erwartet.[26] Letztlich stimmten 339 Abgeordnete für die Änderungen. Damit war die 60-%-Hürde (330 Stimmen) überschritten, aber die Zweidrittelmehrheit (367 Stimmen) nicht erreicht worden. Damit war der Weg frei zum Referendum. Die folgende Tabelle zeigt das theoretisch zu erwartende Abstimmungsverhalten der Abgeordneten.

| Theoretische Stimmabgaben nach Parteizugehörigkeiten | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Partei | Parteiführer | Wahl- empfehlung |

Abgeordnete | im Parlament anwesend |

„Ja“- Votum |

„Nein“- Votum |

Grafische Darstellung | ||

| AKP | Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung | Binali Yıldırım | Ja | 317 | 315 | 315 | 0 |

| |

| CHP | Republikanische Volkspartei | Kemal Kılıçdaroğlu | Nein | 133 | 133 | 0 | 133 | ||

| MHP | Partei der Nationalistischen Bewegung | Devlet Bahçeli | Ja | 39 | 39 | 33 | 6 | ||

| HDP | Demokratische Partei der Völker | Selahattin Demirtaş / Figen Yüksekdağ | Nein | 59 | 48 | Abstimungsboykott | |||

| Unabhängige | Nein | 2 | 2 | 0 | 2 | Parlamentsabgeordnete nach Parteien. Die 13 Parlamentsabgeordneten, die nicht an der Wahl teilnehmen konnten, sind schwarz gekennzeichnet. 330 = 60-%-Mehrheit, 367 = Zweidrittelmehrheit. | |||

| Gesamt | 550 | 537 | 348 | 141 | |||||

Standpunkte

Laut Umfragen ist die Bevölkerung bei der Frage der Volksabstimmung tief gespalten,[27] gleichzeitig wissen die meisten Türken nicht, was in der neuen Verfassung steht.[28] Es ist jedoch weltweit ein bekanntes Problem, dass bei demokratischen Wahlen oder Abstimmungen weltweit ein Großteil der Wahlberechtigten in wichtigen Kernfragen uninformiert ist.[29] Die Zeit Online berichtete rund einen Monat vor der Abstimmung, dass laut Meinungsumfragen in der Türkei das Lager der Gegner eines Präsidialsystems weiterhin größer als das Lager der Befürworter sei.[30] Etyen Mahçupyan, Berater des ehemaligen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu, sprach von einer Angst der Wähler, bei Umfragen ihre tatsächliche Meinung zu äußern; daher sei den Umfrageergebnisse nicht zu trauen.[31] Das Meinungsforschungsinstitut Avrasya Kamuoyu Araştırma (kurz AKAM) ließ am 11. April 2017 verlauten, dass man ein „eindeutiges Ergebnis pro Nein“ erwartet und fügte hinzu, dass das Institut geschlossen werde, sollte dem nicht so sein.[32]

Halil Berktay von der Sabancı-Universität unterstützt die Änderungen.[33] Die Verfassungsexperten Kemal Gözler und İbrahim Kaboğlu lehnen die Änderungen ab, da sie zu einer starken Erosion der Gewaltenteilung führen würden.[34][35]

Die Zeitung Hürriyet veröffentlichte im Februar 2017 ein fertiges Interview mit Nobelpreisträger Orhan Pamuk nicht, weil er sich darin für ein „Nein“ in der Volksabstimmung ausgesprochen hatte.[36]

Haltung der Parteien

Da die Parlamentsmitglieder an der Regierungsbildung nicht mehr beteiligt sind, und auch formelle Koalitionsregierungen nicht mehr möglich sind, haben kleine Parteien unter der vorgesehenen Verfassung keine Aussicht auf Regierungsbeteiligung. Auch große Parteien haben kaum Aussichten die Regierung stellen zu können, wenn sie nicht fähig sind, für ihren Kandidaten eine absolute Mehrheit oder den Sieg in einer Stichwahl zu erreichen. Dies spiegelt sich in der Haltung der Parteien wider:

| Haltung der Parteien zur Volksabstimmung | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Wahl | Partei | Vorsitz | Ausrichtung | ||

| Ja | AKP | Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung | Binali Yıldırım | islamisch-konservativ, neoosmanisch | |

| MHP (z.T.) | Partei der Nationalistischen Bewegung | Devlet Bahçeli | rechtsextremistisch, nationalistisch | ||

| BBP (z.T.) | Partei der Großen Einheit | Mustafa Destici | rechtsextremistisch, islamistisch | ||

| HÜDA PAR[37] | Partei der Freien Sache | Zekeriya Yapıcıoğlu | islamistisch, pro-kurdisch | ||

| Nein | CHP | Republikanische Volkspartei | Kemal Kılıçdaroğlu | kemalistisch, sozialdemokratisch | |

| HDP | Demokratische Partei der Völker | Selahattin Demirtaş / Figen Yüksekdağ | demokratisch-sozialistisch, pro-kurdisch | ||

| SAADET | Glückseligkeitspartei | Temel Karamollaoğlu | islamistisch, konservativ | ||

| Vatan | Vaterlandspartei | Doğu Perinçek | linksnationalistisch, kemalistisch | ||

| HAK-PAR | Partei für Recht und Freiheiten | Refik Karakoç | pro-kurdisch | ||

| HKP | Volksbefreiungspartei | Nurullah Ankut | kommunistisch | ||

| DP | Demokratische Partei | Gültekin Uysal | konservativ, wirtschaftsliberal | ||

| TKP | Kommunistische Partei | kollektive Führerschaft | kommunistisch | ||

| DSP | Demokratische Linkspartei | Önder Aksakal | sozialdemokratisch, kemalistisch | ||

| LDP | Liberaldemokratische Partei | Gültekin Tırpancı | liberal | ||

| Millet | Nationspartei | Aykut Edibali | nationalistisch | ||

| Yeşil Sol | Grüne Linkspartei | Eylem Tuncaelli / Naci Sönmez | grün | ||

| HEPAR | Partei für Recht und Gleichheit | Yücel Savaş | nationalistisch | ||

| ÖDP | Partei der Freiheit und Solidarität | kollektive Führerschaft | sozialistisch | ||

| EMEP | Partei der Arbeit | Selma Gürkan | kommunistisch | ||

| ANAP | Mutterlandspartei | İbrahim Çelebi | konservativ, wirtschaftsliberal | ||

| SEP | Sozialistische Arbeiterpartei | Güneş Gümüş | marxistisch | ||

| DBP | Demokratische Partei der Regionen | Emine Ayna | pro-kurdisch | ||

| e-Parti | Partei der Elektronischen Demokratie | Emrehan Halıcı | Einzweckpartei, „Direkte Demokratie“ | ||

| DYP | Partei des Rechten Weges | Çetin Özaçıkgöz | konservativ | ||

| Neutral | BTP | Partei der unabhängigen Türkei | Haydar Baş | nationalistisch, kemalistisch | |

„Ja“-Kampagnen

Die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) tritt fast geschlossen für eine Verfassungsänderung auf, jedoch gibt es auch hier Stimmen, die sich (leise) gegen Erdoğan erheben. Zwei prominente davon sind der vorige Präsident Abdullah Gül und der vorige Ministerpräsident Davutoğlu. Diese beiden engen Parteifreunde von Erdoğan hielten sich im gesamten Wahlkampf zurück, was von Beobachtern als leises „Nein“ zu werten sei. Davutoğlu war im Vorfeld (22. Mai 2016/Sonderparteitag) als Parteichef zurückgetreten, was als verlorener Machtkampf gegen Erdoğan und seine Pläne gilt.

Die rechtsextreme Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), welche die Abstimmung überhaupt möglich gemacht hat, ist tief zerrissen. Parteichef Bahçeli (früher kein Freund Erdoğans) und sein Anhang warben für ein “Ja”, dies traf jedoch in der Parteibasis mit Dauer des Wahlkampfes auf immer weniger Begeisterung. So wurden auch ranghohe Parteimitglieder im Wahlkampf aus der Partei ausgeschlossen, weil sie sich gegen Bahceli stellten.[38] Die Wähler der MHP sind laut Umfragen mehrheitlich gegen eine Änderung der Verfassung.[39]

„Nein“-Kampagnen

Die beiden Oppositionsparteien, die sich geschlossen gegen Erdogan und seine Pläne zur türkischen Verfassungsreform stellen, sind die Republikanische Volkspartei (CHP) und die Demokratische Partei der Völker (HDP). Dies betrifft sowohl die Politiker, als auch die Wähler. Viele (ranghohe) Parteimitglieder werben in der gesamten Türkei für ein „Nein“. Jedoch wird immer wieder von Gegnern (auch mit Gewalt) versucht, diese Bemühungen zu unterdrücken. Die türkische Polizei ist hier zum Teil ebenfalls involviert.[40]

Im April 2017 berichteten Wahlkampfbeobachter der OSZE aus der Türkei, dass das Nein-Lager medial und politisch teilweise eingeschüchtert sowie behindert werde, wodurch ein adäquater Wahlkampf der Nein-Kampagne erschwert sei. Zudem sind zahlreiche Oppositionspolitiker und neutrale oder gegen die türkische Regierung argumentierende Journalisten inhaftiert.[41] In den ersten drei Wochen des März gaben 17 Fernsehsender (darunter der staatliche TRT) der AKP und dem Präsidialamt 470 Stunden Sendezeit, der größten Oppositionspartei CHP jedoch nur 45 und der HDP sogar 0 (Statistik durch den obersten Radio- und Rundfunkrat der Türkei). Auch die Daten der Nachrichtensendungen vom 1. bis 10. März zeigen einen großen Unterschied zwischen den Lagern und der Berichterstattung: So wurden den Vertretern des Präsidialamtes und der AKP 136 Stunden, der CHP 17 Stunden und der HDP 33 Minuten Sendezeit zugeteilt.[42] CHP-Chef Kemal Kılıçdaroğlu sprach diese Bedingungen bei einem Interview mit dem staatlichen Sender TRT an und beklagte vor allem die Situation bei TRT und deren Nähe zu Erdogan.[43] Dies fand in der Türkei großen Anklang und hatte zur Folge, dass vier Tage später die HDP (vertreten durch Osman Baydemir) ein neunminütiges Statement zum Referendum im Staatsfernsehen abgeben durfte.[44][45]

Stellungnahmen aus Westeuropa

In einer Stellungnahme vom 10. März 2017 hat die Venedig-Kommission des Europarats vor einem „Ein-Personen-Regime“ nach der Einführung des Präsidialsystems gewarnt. Die Einschätzung der Venedig-Kommission gilt als eine wichtige Richtschnur für EU-Mitgliedstaaten, aber auch für die EU-Kommission.

Die Kommissions-Experten warnen davor, dass ohne Kontrollinstanzen die Reform nicht dem Modell eines demokratischen präsidentiellem System entspreche, sondern die Gefahr der Entwicklung zu einem autoritären System berge. So wird kritisiert, dass der Präsident danach über die Ernennung und Entlassung von Ministern und hohen Beamten aufgrund von Kriterien, die er allein festlege, entscheiden werde. Kritisch sehen die Rechtsexperten auch, dass der Präsident künftig die Möglichkeit haben soll, zugleich das Amt eines Parteichefs auszuüben. Damit könne er einen unangemessenen Einfluss auf die Gesetzgebung ausüben.

Nach der Auffassung der Venedig-Kommission ist die Tatsache, dass der Staatschef künftig bei jedem beliebigen Anlass das Parlament auflösen kann, einem demokratischen präsidentiellen System gänzlich fremd. Sorgen bereitet dem Europarat zudem die Justiz, deren Unabhängigkeit und Fähigkeit zur Kontrolle der Exekutive durch die Reform weiter geschwächt werde.

Die Kommission kritisierte zusätzlich Mängel bei der Abstimmung im Parlament in Ankara im Januar 2017, durch welche die Volksabstimmung auf den Weg gebracht wurde. Die Abgeordneten der Regierungspartei AKP waren dabei gezwungen, ihre Stimme offen abzugeben. An der Abstimmung konnten mehrere Abgeordnete der zweitgrößten Oppositionspartei nicht teilnehmen, weil sie im Gefängnis saßen. Schließlich kommen die Rechts-Experten zum Urteil, dass die Volksabstimmung besser nicht während des gegenwärtigen Ausnahmezustandes abgehalten werden solle, da unter diesen Umständen der freie Zugang von Wählern zu den Urnen nicht sicher sei.[46]

Zum Verfassungsreferendum hat der türkische[47] Wirtschaftswissenschaftler Şefik Alp Bahadır sich entschieden für die Verfassungsänderung ausgesprochen:

„Die Türkei (ist) durch starke ethnische Widersprüche, sowie ideologische, religiöse und kulturelle Unterschiede gekennzeichnet. Bei derart großen Differenzen funktioniert das parlamentarische System, das auf Konsensus basiert, in der Türkei nicht. Die Parteien werden sich in keinem einzigen Punkt einig. Es gibt in der Türkei eine tiefe Spaltung, die alle Bereiche in der Gesellschaft betrifft.“

Wahlkampfauftritte

Neben den etwa 55 Millionen Stimmberechtigten in der Türkei waren rund 3 Millionen in über 50 Ländern lebende Staatsbürger zur Teilnahme an der Volksabstimmung aufgerufen (vgl. auch Auslandsstimmen bei der Präsidentschaftswahl 2014). Eine Beteiligung mittels Briefwahl ist im türkischen Wahlrecht nicht vorgesehen.[49] Die etwa 1,4 Millionen in Deutschland lebenden Türken, die in das Wählerverzeichnis eingetragen waren, konnten (wie am 15. März 2017 von der Bundesregierung offiziell bestätigt wurde) zwischen dem 27. März und dem 9. April 2017 in den 13 konsularischen Vertretungen der Türkei in Deutschland abstimmen.[50]

Für Abstimmungen im Zusammenhang mit Verfassungsreferenden gelten die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 3376[51] und des allgemeinen Wahlgesetzes (Gesetz Nr. 298)[52]. Art. 50 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 298 untersagt Wahlpropaganda (seçim propagandası) unter anderem auf allgemeinen Straßen sowie in Bethäusern und Dienstgebäuden. Darüber hinaus darf nach Art. 94/A Abs. 5 des Gesetzes Nr. 298 im Ausland sowie in Auslandsvertretungen und nach Art. 94/E Abs. 6 des Gesetzes Nr. 298 an Grenzübergängen keine Wahlpropaganda betrieben werden.[53] Dieses Gesetz hatte die AKP unter Erdogan selbst 2008 eingebracht und beschlossen.[54][55]

Kontroverse Debatten um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker gab es in mehreren europäischen Staaten.

Dänemark

Die dänische Regierung sagte am 12. März 2017 ein geplantes Treffen im eigenen Land vorerst ab, das mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu für den 19. und 20. März 2017 geplant war. Hierbei wären auch türkische Einwohner zugegen gewesen.[56]

Deutschland

Während der damalige türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan in Köln für die Volksabstimmung von 2010 trotz Kritik in seinem Sinne werben konnte,[57] waren türkische Wahlkampfveranstaltungen 2017 hochumstritten und meist unerwünscht.

In Zusammenhang mit dem abgesagten Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdağ ging eine Bombendrohung gegen das Rathaus von Gaggenau ein, nachdem von Vertretern mehrerer Parteien, beispielsweise Julia Klöckner (CDU), Wolfgang Bosbach (CDU), Jürgen Hardt (CDU), Andreas Scheuer (CSU), Bernd Riexinger (Die Linke), Christian Lindner (FDP) und Alexander Gauland (AfD) Forderungen nach einem Verbot durch die Bundesregierung laut geworden waren.[58][59][60][61][62][63]

Am 8. März 2017 wurde in Hamburg der geplante Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu an zwei Standorten aus Sicherheitsgründen abgesagt.[64] Der Außenminister sprach daraufhin vom Balkon des Generalkonsulats in Hamburg-Uhlenhorst zu etwa 350 Besuchern, begleitet von 250 Gegendemonstranten und 850 Einsatzkräften.

Haltung von Bundesregierung und einzelnen Politikern

Die Verwaltungen mehrerer Gemeinden untersagten einige geplante Wahlkampfauftritte aufgrund von Sicherheitsbedenken (z.B. nicht gewährleisteter Brandschutz), was von Teilen der Befürworter des Referendums jedoch als Vorwand interpretiert wurde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel machte deutlich, dass die Entscheidung bei den zuständigen Kommunen liege und keine Einschränkung der Meinungsfreiheit bedeute. Einige deutsche Kommentatoren interpretierten Merkels Standpunkt als Schwäche.[65][66]

Bundespolitiker der Union, der SPD (darunter Justizminister Heiko Maas und SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann) und der Grünen (darunter Claudia Roth) sowie u.a. der CDU-Europapolitiker Elmar Brok teilten Merkels Linie; sie sprachen sich gegen eine Verbotspolitik aus und erwähnten das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Der CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl forderte ein Redeverbot für türkische Regierungsmitglieder und begründete dieses damit, dass es darum gehe, klarzumachen, „dass wir diesen Weg, den die Türkei jetzt geht, in Deutschland missbilligen und in keinem Fall unterstützen“. Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) betonte Mitte März: „Dass die Bundesregierung bisher nicht ihre völkerrechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft hat, ist keine Freikarte für die Zukunft“, ein Einreiseverbot sei jedoch das letzte Mittel.[67] Am 18. Februar 2017 trat der türkische Ministerpräsidenten Yıldırım in der Arena Oberhausen als Redner auf; Veranstalter war die regierungsnahe Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD).[68][69] Die Gegeninitiative lud türkische Oppositionspolitiker zu ihren Veranstaltungen ein.[70]

Reaktionen von Landespolitikern

Es blieb bei „Phantomverboten“ und Drohungen, die von den Ministerpräsidenten des Saarland und Sachsen-Anhalts verlautbart wurden, um öffentliche Auftritte türkischer Wahlkämpfer zu verbieten, obwohl in keinem der beiden Bundesländer Veranstaltungen oder Auftritte türkischer Redner geplant waren. Die sich im Wahlkampf befindende Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), ließ verlauten, sie werde „alle Möglichkeiten ergreifen, solche Auftritte auf saarländischem Boden zu verbieten“.[71] Der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erklärte Präsident Erdoğan zur unerwünschten Person in seinem Bundesland.[72]

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes

Von verschiedenen Seiten wurde die Frage aufgeworfen, ob Angehörigen der aktuellen türkischen Regierung resp. ausländischen Repräsentanten jeglicher Staatsangehörigkeit und jeglichen Ranges nach den rechtlichen Möglichkeiten Wahlkampfauftritte unter Beibehaltung demokratischer Standards in Deutschland verboten werden können. Laut Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 8. März 2017) kann nach einer abgewiesenen Verfassungsbeschwerde ein solches Verbot durch die Bundesregierung erwirkt werden:

„Zwar haben Staatsoberhäupter und Mitglieder ausländischer Regierungen weder vom Grundgesetz noch nach einer allgemeinen Regel des Völkerrechts einen Anspruch auf Einreise in das Bundesgebiet und die Ausübung amtlicher Funktionen in Deutschland. Hierzu bedarf es der Zustimmung der Bundesregierung, in deren Zuständigkeit für auswärtige Angelegenheiten eine solche Entscheidung fällt. Soweit ausländische Staatsoberhäupter oder Mitglieder ausländischer Regierungen in amtlicher Eigenschaft und unter Inanspruchnahme ihrer Amtsautorität in Deutschland auftreten, können sie sich nicht auf Grundrechte berufen. Denn bei einer Versagung der Zustimmung würde es sich nicht um eine Entscheidung eines deutschen Hoheitsträgers gegenüber einem ausländischen Bürger handeln, sondern um eine Entscheidung im Bereich der Außenpolitik, bei der sich die deutsche und die türkische Regierung auf der Grundlage des Prinzips der souveränen Gleichheit der Staaten begegnen.“

Haltung der türkischen Regierung

Im Gegenzug verbittet sich die Türkische Republik seither ausländische Wahlkampfveranstaltungen auf türkischem Boden jedweder Art. Ein Verbot für ausländische Politiker, in der Türkei aufzutreten, gibt es zwar nicht. Indirekt kam die Regierung der Türkei damit den Worten Cem Özdemirs (Grüne) nach, der „gleiches Recht für alle“ einforderte.[74]

Die türkische Regierungspartei AKP beschloss am 16. April, Wahlkampfveranstaltungen und jedwede Informationsveranstaltung in Deutschland zu unterlassen. Staatspräsident Erdoğan war bei dieser Entscheidung nicht direkt beteiligt; er darf als Staatsoberhaupt kein Mitglied einer politischen Partei sein.[75]

Bozdağ kritisierte die Absage seines Auftritts in Gaggenau Anfang März 2017 scharf: „Das Vorgehen gegen uns ist ein faschistisches Vorgehen und eines, das demokratische Werte verletzt. Es tritt die deutsche Verfassung und die Menschenrechtsverträge, an die Deutschland gebunden ist, mit Füßen.“[76][77] Noch weiter ging Präsident Erdoğan selbst, der in einer in Istanbul gehaltenen Rede vor dem regierungsnahen Frauenverband Kadem von „Nazi-Praktiken“ sprach und an die deutschen Verantwortungsträger gewandt ausrief: „Eure Praktiken machen keinen Unterschied zu den Nazi-Praktiken der Vergangenheit.“ Deutschland habe nichts mit Demokratie zu tun.[78] Dies wurde in der deutschen Öffentlichkeit und Politik als inakzeptabel zurückgewiesen, noch dazu gegenüber einem NATO-Partner.[79] Verteidungsministerin Ursula von der Leyen äußerte, man solle „mit kühlem Kopf Redefreiheit nach Recht und Gesetz gewähren“. Dieses Recht könnten aber „einige türkische Politiker“ mit solchen Vergleichen verwirken.[80] Mitte März wiederholte Erdoğan seine Äußerung, diesmal persönlich an die Bundeskanzlerin gewandt. Sie verwies unter anderem auf eine Verbalnote, in der die Bundesregierung unmissverständlich mitgeteilt habe, dass Auftritte türkischer Politiker in Deutschland nur stattfinden könnten, wenn sie auf der Grundlage der Prinzipien des Grundgesetzes erfolgen. Andernfalls behalte sich die Bundesregierung vor alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich einer Überprüfung der mit dieser Note erteilten Genehmigung.[81] Die UETD sagte am 21. März 2017 bis zur Volksabstimmung alle Veranstaltungen mit Ministerbeteiligungen in Deutschland ab.[82]

Frankreich

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu absolvierte nach der Verweigerung der Landeerlaubnis in den Niederlanden am 11. März 2017 einen Auftritt bei einem Treffen der Union Europäisch-Türkischer Demokraten in Metz, der anders als in den Niederlanden von den zuständigen französischen Behörden genehmigt wurde.[83] Vor 800 Teilnehmern bezeichnete er dort die Niederlande als „Hauptstadt des Faschismus“.

Niederlande

Im März 2017 – im Vorfeld der niederländischen Parlamentswahl am 15. März 2017 – erklärte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte gegenüber der türkischen Regierung, dass Auftritte zur Volksabstimmung über die Verfassung der Türkei in den Niederlanden unerwünscht seien und dass der öffentliche Raum generell kein Ort für den Wahlkampf anderer Länder sei.[84]

Rotterdamer Auftrittskrise vom 11. März

Nach Drohungen wurde dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Landeerlaubnis in den Niederlanden entzogen.[85] Als am selben Tag die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya von Düsseldorf nach Rotterdam fuhr, stoppte die Polizei den Dienstwagen und eskortierte ihn bis zur deutsch-niederländischen Grenze, von wo sie als „unerwünschte Ausländerin“ eingereist war. Der Ministerin war der Zugang zum türkischen Konsulat wegen des angekündigten, aber offiziell untersagten Wahlkampfes verwehrt worden.[86]

Das türkische Außenministerium bestellte daraufhin den niederländischen Geschäftsträger in Ankara ein und teilte ihm mit, dass eine Rückkehr des niederländischen Botschafters, der sich zu dieser Zeit nicht in der Türkei aufhielt, unerwünscht sei. Kurz darauf wurden die diplomatischen Vertretungen der Niederlande in der Türkei abgeriegelt.[87]

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnete die niederländische Regierung und deren Bevölkerung aufgrund deren Verhaltens als Nationalsozialisten und Faschisten und drohte mit weitreichenden politischen Konsequenzen auf allen Feldern der Beziehungen wie Landeverboten für niederländische Flugzeuge in der Türkei. Sowohl die Beschimpfungen als auch die Drohpolitik wurden von Ministerpräsident Rutte zurückgewiesen. Die Äußerungen Erdoğans seien „unangebracht“ und „verrückt“.[88][89][90]

Österreich

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern sprach sich am 5. März 2017 für ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker aus. Er erklärte: „Eine gemeinsame Vorgehensweise der EU, um solche Wahlkampfauftritte zu verhindern, wäre sinnvoll. Damit nicht einzelne Länder wie Deutschland, in denen Auftritte untersagt werden, unter Druck der Türkei geraten.“ Kern kritisierte bezüglich der geplanten Verfassungsänderung, dass „die Einführung eines Präsidialsystems den Rechtsstaat in der Türkei noch weiter schwächen, die Gewaltenteilung einschränken und den Werten der Europäischen Union widersprechen würden“.[91] Dagegen argumentierten Repräsentanten der türkischen Regierung und der AKP, wie der AKP-Politiker Mustafa Yeneroğlu.[92]

Schweden

Ein für den 12. März 2017 geplanter Auftritt des AKP-Vizevorsitzenden Mehdi Eker in Stockholm wurde abgesagt. Der Mietvertrag des Konferenzsaals war storniert worden.

Schweiz

Ein Hotel in Opfikon sagte den für den 12. März 2017 geplanten Auftritt von Mevlüt Çavuşoğlu wegen Sicherheitsbedenken ab. Der Bund lehnte die Aufforderung der Zürcher Kantonsregierung ab, den Auftritt zu verbieten.[93]

Der AKP-Funktionär Hursit Yildirim plante in Zürich aufzutreten, wo ein Raum für ein angebliches Familienfest angemietet wurde, die städtische Liegenschaftsverwaltung nach Kenntnis des Hintergrunds den Auftritt jedoch verhinderte. Ein daraufhin in Spreitenbach geplanter Auftritt wurde von der Aargauer Polizei untersagt. Danach fand in Opfikon beim türkischen Unternehmerverband MÜSİAD ein nichtöffentlicher Auftritt statt.[94]

Schlagzeile Stimmt „Nein“ zu Erdogans Diktatur!

Am 13. März 2017 titelte die auflagenstärkste Schweizer Tageszeitung Blick mit der Abstimmungsempfehlung «Erdoğan'ın diktatörlüğüne HAYIR oyu kullanın!» («Stimmt Nein zu Erdoğans Diktatur!»), was in den sozialen Medien der Türkei für Aufregung und Nazi-Vergleiche sorgte.[95]

Durchführung

Die Abstimmung fand am 16. April 2017 statt, weil das türkische Gesetz vorschreibt, dass Abstimmungen am ersten Sonntag nach Ablauf von 60 Tagen nach der Verkündung des entsprechenden Gesetzes im Amtsblatt stattfinden müssen.[96] Bei dieser genügt eine einfache Mehrheit zur Annahme des Gesetzes.

Gemäß Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 3376[51] (zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes Nr. 3468 vom 7. August 1988) steht auf den Stimmzetteln „Ja“ (Evet) auf weißem sowie „Nein“ (Hayır) auf braunem Grund und keine spezifische Frage oder Erläuterung; das entsprechende Feld muss mit einem bereitgestellten Stempel gekennzeichnet werden, Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 3376.[97][98]

-

Abstimmzetteln, Umschläge und Stempel mit Tercih (dt. „Auswahl“).

-

Wahlurne.

-

Abstimmzettel und Umschlag mit Emblem und Stempelabdrücken

Stimmzettel und Umschläge waren mit amtlichem Stempel zu versehen. Entgegen der Regelung des Art. 101 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes Nr. 298 erklärte der Hohe Wahlausschuss auch Stimmzettel und Umschläge ohne solchen Stempelabdruck für gültig.[99]

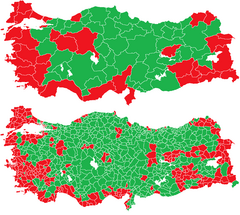

Ergebnis

Am (späten) Abend des Wahltages erklärte die Hohe Wahlkommission (YSK) das "Ja-Lager" zum Sieger.[100] Die Opposition (CHP, HDP, Teile der MHP) erheben schwere Vorwürfe gegen die YSK, die AKP und Erdogan, die Wahl manipuliert und somit nicht rechtens gewonnen zu haben. Die Wahlkommission erklärte am Wahltag umgestempelte (und somit nicht amtlich beglaubigte) Wahlumschläge und Stimmen für gültig.[101] Die säkulare CHP spricht von 2,5 Millionen zusätzlichen (und wahlentscheidenden) Stimmen für "Ja".[102]

| Abstimmungsland Auslandstürken[103] | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Ja-Anteil |

|---|---|---|---|

| 259 | 180 | 59,0 % | |

| 153 | 213 | 41,8 % | |

| 356 | 472 | 43,0 % | |

| 1024 | 1649 | 38,3 % | |

| 5960 | 8290 | 41,8 % | |

| 69 | 440 | 13,6 % | |

| 54.083 | 18.044 | 75,0 % | |

| 750 | 463 | 61,8 % | |

| 365 | 909 | 28,7 % | |

| 6604 | 4288 | 60,6 % | |

| 412.149 | 241.353 | 63,1 % | |

| 558 | 1403 | 28,5 % | |

| 91.266 | 49.475 | 64,9 % | |

| 285 | 416 | 40,7 % | |

| 176 | 602 | 22,6 % | |

| 119 | 225 | 34,6 % | |

| 121 | 146 | 45,3 % | |

| 173 | 695 | 19,9 % | |

| 284 | 370 | 43,4 % | |

| 2135 | 3492 | 37,9 % | |

| 416 | 736 | 36,1 % | |

| 349 | 111 | 75,9 % | |

| 3247 | 8384 | 27,9 % | |

| 636 | 900 | 41,4 % | |

| 241 | 1035 | 18,9 % | |

| 499 | 371 | 57,4 % | |

| 404 | 303 | 57,1 % | |

| 191 | 626 | 23,4 % | |

| 1058 | 69 | 93,9 % | |

| 5987 | 3538 | 62,9 % | |

| 618 | 448 | 58,0 % | |

| 32 | 149 | 17,7 % | |

| 82.672 | 33.871 | 70,9 % | |

| 19.225 | 23.324 | 45,2 % | |

| 2193 | 1641 | 57,2 % | |

| 38.215 | 13.972 | 73,2 % | |

| 302 | 877 | 25,6 % | |

| 824 | 1022 | 44,6 % | |

| 833 | 2368 | 26,0 % | |

| 4475 | 3653 | 55,1 % | |

| 4367 | 4907 | 47,1 % | |

| 19.181 | 31.193 | 38,1 % | |

| 284 | 357 | 44,3 % | |

| 240 | 124 | 65,9 % | |

| 126 | 216 | 36,8 % | |

| 172 | 1119 | 13,3 % | |

| 27 | 182 | 12,9 % | |

| 73 | 509 | 12,5 % | |

| 510 | 656 | 43,7 % | |

| 341 | 613 | 35,7 % | |

| 232 | 669 | 25,8 % | |

| 169 | 146 | 53,1 % | |

| 395 | 2592 | 13,3 % | |

| 7177 | 28.247 | 20,3 % | |

| 5296 | 27.397 | 16,2 % | |

| 213 | 683 | 23,8 % |

Anfechtung des Wahlausganges

Anklagen

Die Opposition (inklusive Teile der (offiziellen) "Ja"-Befürworterin MHP) kündigte bereits am Wahlabend an, das Ergebnis nicht anzuerkennen und dagegen rechtlich vorzugehen.[104] Grund dafür seien die zahlreichen Manipulationen und Wahlbetrug, die bereits während des Referendum erhoben und dokumentiert wurden.[105] Die OSZE, Beobachter des Europarates und unabhängige Wahlbeobachter bestätigten diese Vorwürfe.[106] Der heftigste Auslöser für Proteste der Oppositionspolitiker und des "Nein"-Lagers[107] ist jedoch die Entscheidung der Hohen Wahlkommission der Türkei (YSK), nicht amtlich gestempelte (und somit laut Art. 101 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes Nr. 298 nicht zulässige) Stimmen und Wahlumschläge als gültig gelten zu lassen.[108] Damit seien bis zu 3 Millionen Stimmen für "Ja" zustande gekommen. Die Opposition kündigte am 21. April 2017 an, vor dem Staatsrat/dem türkischen Höchstgericht gegen das Referendum zu klagen, da die Wahlkommission zwei Tage zuvor eine Klage abgewiesen hatte.[109]

Proteste

Nachdem die Ergebnisse herauskamen und sich die Niederlage der „Nein“-Stimmer abzeichnete, riefen die „Nein“-Organisationen zu Kundgebungen auf. In Beşiktaş (ein Stadtteil von Istanbul) versammelten sich in Stadtzentrum bis zu 2000 Demonstranten und bezeichneten Präsident Erdogan als „Dieb, Mörder Erdogan!“. In Kadiköy (asiatischer Teil) lehnten sich die Hausbewohner aus dem Fenster, klatschten und schlugen als Zeichen des Protestes auf Töpfe und hielten Plakate mit dem Slogan „Das 'Nein' ist nicht zu Ende, es fängt gerade erst an“ in die Höhe. Weitere Proteste gab es in Ankara und Izmir. Außerdem gibt es weitere Protestaufrufe gegen Erdogan und das neue Präsidialsystem, z. B. von den Gruppen „Hayir Besiktas“ (Nein Besiktas) oder „Haziran Hareketi“ (Juni-Bewegung).[110]

Reaktionen auf den Ausgang

Ministerpräsident Binali Yildirim (AKP) sagte: „Wir sind eine Nation. […] Wir werden unsere Einheit und Solidarität wahren. […] Es gibt keine Verlierer dieser Volksabstimmung. Gewonnen hat die Türkei und mein edles Volk. Jetzt ist es Zeit, eins zu sein.“ Das Volk habe das letzte Wort gesprochen. Es habe «Ja» gesagt und einen Punkt gesetzt.[111] Präsident Erdoğan erklärte, das Volk habe „eine historische Entscheidung“ getroffen.[111] Der Vorsitzende der rechtsextremen MHP, Devlet Bahçeli, sagte: „Unser edles Volk ist mit einer großen Reife an die Urnen gegangen und hat mit seinem freien Willen dem Übergang in ein Präsidialsystem zugestimmt. Das ist ein sehr wichtiger Erfolg. Jeder muss das respektieren.“[112]

OSZE

Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sagten, das Verfassungsreferendum am 16. April habe unter ungleichen Bedingungen stattgefunden. Außerdem betonten sie, dass die beiden Seiten der Kampagne nicht die gleichen Möglichkeiten gehabt haben und die Wähler nicht mit unabhängigen Informationen über zentrale Aspekte der Reform versorgt worden seien, die für einen demokratischen Prozess wesentlich sind.[113] Der oberste Wahlbeobachter der OSZE, Michael Georg Link, warf der türkischen Regierung zudem vor, bei der Klärung der Manipulationsvorwürfe beim Verfassungsreferendum nicht zu kooperieren, merkte zugleich jedoch an, dass die Volksbefragung „rein technisch ordentlich abgelaufen“ sei.[114]

Europäische Union

Die Europäische Kommission reagierte zunächst zurückhaltend auf den Ausgang des Referendums. Man warte noch auf die Bewertung der internationalen Wahlbeobachter, „auch mit Blick auf angebliche Unregelmäßigkeiten“, schrieben die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, der EU-Kommissar für Nachbarschaftspolitik Johannes Hahn und EU-Kommissionschef Juncker.[115]

„Die Werte und Verpflichtungen im Rahmen des Europarats sollten die türkische Regierung zu einem freien und ehrlichen Dialog mit allen Teilen des politischen und sozialen Lebens bringen. Die Organisation eines Referendums über die Todesstrafe würde natürlich einen Bruch mit diesen Werten und Verpflichtungen darstellen.“

Geert Wilders, der Vorsitzender von Partei für Freiheit (Niederlande), sagte: „Wenn sie 'Ja' gesagt haben, dann sollten sie dieses Land verlassen.“[117]

Europäisches Parlament

Ulrike Lunacek, eine der 14 Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments und Delegationsleiterin der österreichischen Grünen, äußerte, die EU dürfe die Erdogan-Opposition nicht vergessen, die heute für eine demokratische Türkei gestimmt habe. Dass trotz des massiven Drucks bis hin zu Gewaltdrohungen und Inhaftierungen sowie Ausschaltung der Medienfreiheit das Nein-Lager ein derartig starkes Zeichen für eine demokratische wie europäische Türkei gesetzt habe, lasse für eine Zukunft nach dieser autoritären „Revolution von oben“ hoffen. Die relativ knapp bestätigte autoritäre Ausrichtung der Erdogan'schen Politik müsse von der EU mit einem gleichermaßen eindeutigen Bekenntnis zu den europäischen Werten beantwortet werden. Die von Erdogan angestrebte verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit dürfe es nicht geben, solange er seinen autoritären Kurs fortsetze. Verhandlungen über die Modernisierung der Zollunion dürften erst geführt werden, wenn Erdogan unter Beweis gestellt habe, dass er bereit sei, Zugeständnisse zu machen und zur Demokratie zurückzukehren.[118] Der Vorsitzende des EU Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten Elmar Brok (CDU) folgerte, dass das zur Abstimmung gestellte Staatssystem die Türkei EU-untauglich mache, man aber nicht sämtliche Beziehungen abbrechen solle. Man würde sich so an der Hälfte der türkischen Bevölkerung versündigen, die mit "Nein" gestimmt habe. Auch die Tür für Beitrittsgespräche solle nach Brok nicht zugeschlagen werden. Nur wenn Erdogan die Todesstrafe einführe, könne es wirklich keine Beitrittsverhandlungen mehr geben.[119]

Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Erdogan aufgefordert, nach seinem knappen Sieg beim Verfassungsreferendum auf seine politischen Gegner zuzugehen. Angesichts der tiefen Spaltung der türkischen Gesellschaft erwarte die Bundesregierung, dass die türkische Regierung „einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes sucht“.[112] Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration Aydan Özoğuz (SPD) sagte: „Unter dem Strich haben nur etwa 14 Prozent aller hier lebenden Deutsch-Türken mit Ja gestimmt. Das ist klar nicht die Mehrheit. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen.“[120] Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte: „Jetzt muss rasch Klärung darüber hergestellt werden, ob die Abstimmung fair und sauber abgelaufen ist, soweit man unter den derzeitigen Umständen in der Türkei überhaupt davon sprechen kann“.[121] Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte: „Die Entwicklung in der Türkei macht es uns schwer, aber keiner sollte glauben, dass eine Türkei außerhalb der NATO einfacher ist im Umgang als eine Türkei in der NATO. Es ist jetzt vor allem an Präsident Erdogan, zu zeigen, dass er in der Allianz, die mehr ist als ein reines militärisches Bündnis, ein verlässlicher Partner bleiben möchte. Uns verbinden weiterhin gemeinsame Sicherheitsinteressen.“[122]

Opposition

Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen sagte: „Ein ‚Weiter so‘ kann es jedenfalls nicht geben. Mit Erdogan wird es keine Mitgliedschaft in der Europäischen Union geben.“ Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) fügte hinzu: „Unsere Beziehungen zur Türkei brauchen nun eine grundlegende Neuvermessung. Millionen von Türkinnen und Türken haben ihre Stimme für die Demokratie erhoben – trotz massiver Einschüchterung, willkürlicher Verhaftungen und einer unfreien Presse“ Sahra Wagenknecht (Die Linke) erklärte: „Eine Politik des ‚Weiter so‘ von Kanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel wäre verheerend. Der heutige Tag ist eine Zäsur für die Türkei. Durch Manipulationen ist es dem türkischen Präsidenten Erdogan gelungen, eine Mehrheit für eine Diktatur zu erreichen. Die Bundesregierung ist gefordert klarzumachen, auf wessen Seite sie steht: Auf der Seite der Demokratie oder auf der Seite der Diktatur Erdogans.“ Sevim Dağdelen (Die Linke) sagte hingegen: „Erdogan scheint sich durch organisierte Behinderung der Opposition eine Mehrheit für die Diktatur gesichert zu haben. Was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis der Wahlmanipulationen wie sie von der OSZE im Vorfeld detailliert beschrieben wurden. Ein 'Weiter so' bei der deutschen Türkeipolitik darf es nicht geben. Wir brauchen jetzt ein deutliches Signal an Erdogans Diktatur: Stopp der Beitrittsverhandlungen und aller Rüstungsexporte. Die Bundeswehr müssen wir abziehen. Der bisherige Schmusekurs hat Erdogan stark gemacht. Alle EU-Zahlungen an Erdogan und sein Regime sind einzustellen. Kein Geld, keine Waffen und keine Soldaten mehr für Erdogan.“[123] Andrej Hunko (Die Linke) erklärte, dass „weder von freien noch von fairen Wahlen gesprochen werden könne“. Es „wurde uns auch berichtet, dass in den Tagen zuvor massiv potenzielle Gegner der Regierung in Gewahrsam genommen worden waren und sie dadurch nicht an der Abstimmung teilnehmen konnten.“[124]

Deutschtürken

„Wir – also die Parteien und Organisationen – müssen das Ergebnis genau analysieren und Wege finden, wie man diese Menschen besser erreicht, die in Deutschland in Freiheit leben, aber sich für die Menschen in der Türkei die Autokratie wünschen.“

„Viele von denen, die hierzulande die AKP bei dem Referendum unterstützt haben, würden wahrscheinlich nicht einmal eine Woche in der Türkei leben können, weil ihnen dann elementare Freiheiten fehlen würden.“

Österreich

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte, dass Ankara sich „mit dem umstrittenen und knappen ‚Ja‘ zu einem ‚autoritären Präsidialsystem‘“ weiter von den demokratischen Werten und Standards Europas weg bewege. „Ein EU-Beitritt der Türkei rückt in immer weitere Ferne“, erklärte Van der Bellen.[126] Außenminister Sebastian Kurz erklärte: Das Votum sei auch „ein klares Signal gegen die Europäische Union“. Es brauche „endlich Ehrlichkeit, was das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei betrifft. Die Zeit des Taktierens muss endlich vorbei sein. Die Türkei kann nicht Mitglied werden.“[127] Bundeskanzler Christian Kern twitterte: „Erdogan hat den Bruch mit dem europäischen Grundkonsens von Demokratie und Rechtsstaat gesucht, fast die Hälfte der Türken ist ihm nicht gefolgt.“[126] Der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Othmar Karas, forderte, dass die Europäische Kommission nun prüfe, ob die Türkei die von Beitrittskandidaten zu erfüllenden Kopenhagener Kriterien noch erfülle.[118]

Im Zuge des Referendums kamen die verbotenen Doppelstaatsbürgerschaften von Türken in Österreich (wieder) zur politischen Diskussion. Am 21. April 2017 wurden dem ORF Oberösterreich Wählerlisten des Referendums vorgelegt, die zehntausende Namen beinhalten sollen, welche (verbotenerweise) sowohl die österreichische, als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzen könnten. Die österreichischen Behörden, allen voran das Innenminister Wolfgang Sobotka und der zuständige oberösterreichische Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ), haben angekündigt, diesem Fall rechtlich nachzugehen. Die Rechtslage dazu besagt folgendes: Doppelstaatsbürgerschaften sind in Österreich nur Kindern erlaubt, bei Erwachsenen führt dies zum sofortigen Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft. Dazu will Sobotka in Zukunft eine Strafe von 5.000€.[128][129]

Vereinigte Staaten

US-Präsident Donald Trump übermittelte Präsident Erdogan per Telefonat Glückwünsche zum Referendum.[130] Trumps Sprecher Sean Spicer bestätigte das Gespräch der beiden Präsidenten und sagte, die US-Regierung werde sich nicht zu dem Verlauf des Referendums äußern, bevor die OSZE-Kommission ihre Arbeit abgeschlossen habe.[131] Mark Tones, ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte: „Wir erwarten, dass die Türkei die fundamentalen Rechte und Freiheiten aller Bürger schützt.“[132]

Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin übermittelte per Telefonat seine Glückwünsche zum Referendums-Sieg an Präsident Erdogan.[133] Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte: „Das Referendum ist eine innere Angelegenheit der Türkischen Republik. Wir denken, dass die Willenserklärung des türkischen Volkes von allen respektiert werden muss.“[134]

Iran

Außenamtssprecher Bahram Ghassemi sagte: „Das ist eine interne Angelegenheit der Türkei und des türkischen Volkes und wir werden daher das Ergebnis respektieren.“ Es sei noch zu früh, über die politischen Konsequenzen des Referendums zu urteilen. Teheran hoffe, dass das Ergebnis zu Stabilität in der Türkei und zu Sicherheit und Frieden in der Region führen werde.[135]

Weblinks

- Jürgen Gottschlich: Das Sultanat Erdoğan ist nahe. In: taz.de. 22. Januar 2017, abgerufen am 25. Januar 2017.

- Rainer Hermann: Wie Erdogan aus der Türkei eine Diktatur macht. In: faz.net. 23. Januar 2017, abgerufen am 25. Januar 2017.

- Verfassungstexte

- Anayasa Değişikliği Teklifi’nin Karşılaştırmalı ve Açıklamalı Metni. Vergleichende Bewertung des Entwurfs für die Verfassungsänderung seitens der Vereinigung der Rechtsanwaltskammern der Türkei (TBB)

- Christian Rumpf: Die Verfassung der Republik Türkei, synoptisch mit den neuen Texten, die noch im Referendum bestätigt werden müssen. In: tuerkei-recht.de (PDF-Datei; 956 kB) Übersetzung, Stand vom 24. Februar 2017.

- Kommentare

- Kemal Gözler: Anayasa Değişikliği Karşısında Anayasacıların Suskunluğu Üzerine Bir Deneme. In: anayasa.gen.tr, Stand vom 20. Februar 2017 (PDF-Datei; 154 kB).

- Christian Rumpf: Die geplante Verfassungsänderung. In: tuerkei-recht.de, Stand vom 4. April 2017, wird laufend aktualisiert (PDF-Datei; 638 kB).

- Ali D. Ulusoy: Aralık 2016 Anayasa Teklifi Neler Getiriyor, Neler Götürüyor? In: anayasa.gen.tr, Stand vom 17. Januar 2017 (PDF-Datei; 142 kB).

- Volksabstimmung in der Türkei 2017 – Die Türkei zwischen Demokratie und Diktatur. In: politische-bildung.de

Einzelnachweise

- ↑ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Gesetz betreffend die Änderung der Verfassung der Republik Türkei); Gesetz Nr. 6771 vom 21. Januar 2017, Amtsblatt Nr. 29976 vom 11. Februar 2017 (online).

- ↑ Verlautbarung der Venedig-Kommission vom 10. März 2017

- ↑ OSZE-Kritik: Nein-Lager in der Türkei wird behindert. In: tagesschau.de. Abgerufen am 13. April 2017.

- ↑ تشکیلات اساسیه قانوننك بعض موادینك تعدیلنه دائر قانون / Teşkīlāt-ı Esāsīye Ḳānūnunuñ baʿżı mevāddiniñ taʿdīline dāʾir ḳānūn / ‚Gesetz betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen des Verfassungsgesetzes‘; Gesetz Nr. 364 vom 29. Oktober 1923, Amtsblatt Nr. 40 vom 4. November 1923, S. 1 (PDF-Datei; 2,9 MB).

- ↑ Vgl. Gotthard Jäschke: Auf dem Wege zur Türkischen Republik. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der Türkei. In: Die Welt des Islams. Band 5, Heft 3/4, Brill, 1958, S. 206–218, hier: S. 216.

- ↑ Ernst Eduard Hirsch: Die Verfassung der Türkischen Republik (= Die Staatsverfassungen der Welt in Einzelausgaben. Band 7). Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main/Berlin 1966, S. 30.

- ↑ Ensar Yılmaz: Türkiye’nin Demokrasiye Geçiş Yılları. 1946–1950. Birey Yayıncılık, Istanbul 2008, ISBN 978-975-264-128-0, S. 36.

- ↑ Erik Jan Zürcher: Turkey. A Modern History. 3. Auflage. I.B. Tauris, London 2004, S. 209.

- ↑ Cem Eroğul: Demokrat Parti. Tarihi ve İdeolojisi. 4. Auflage. İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2003, ISBN 975-533-227-8, S. 21 f.

- ↑ Bernard Lewis: Recent Developments in Turkey. In: International Affairs. Band 27, Nr. 3, 1951, S. 320–331 (321).

- ↑ Bülent Tanör: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789–1980). 21. Auflage. Yapı Kredi Yayınları, Istanbul 2011, S. 341.

- ↑ Ensar Yılmaz: Türkiye’nin Demokrasiye Geçiş Yılları. 1946–1950. Birey Yayıncılık, Istanbul 2008, ISBN 978-975-264-128-0, S. 227 m.w.N.

- ↑ Statt vieler Sabri Sayarı: Adnan Menderes. Between Democratic and Authoritarian Populism. In: Metin Heper, Sabri Sayarı (Hrsg.): Political Leaders and Democracy in Turkey. Lexington Books, Lanham 2002, ISBN 978-0-7391-0352-4, S. 65–85 (65). Originalwortlaut hier: “[F]ree and honest elections”.

- ↑ Bülent Tanör: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789–1980). 21. Auflage. Yapı Kredi Yayınları, Istanbul 2011, S. 343 f.

- ↑ Cem Eroğul: Demokrat Parti. Tarihi ve İdeolojisi. 4. Auflage. İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2003, ISBN 975-533-227-8, S. 83 f.

- ↑ Art. 146 Abs. 1 tStGB aF lautet in deutscher Übersetzung: „Wer mit Gewalt versucht, die Verfassung der Türkischen Republik ganz oder teilweise zu ändern oder außer Kraft zu setzen oder die aufgrund dieser Verfassung gebildete Große Nationalversammlung zu sprengen oder an der Ausübung ihrer Befugnisse zu hindern, wird mit dem Tode bestraft.“ Übersetzung Silvia Tellenbach: Das Türkische Strafgesetzbuch. Türk Ceza Kanunu. Vom 1. März 1926 nach dem Stand vom 31. Januar 2001 (= Sammlung ausländischer Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung. Band G 110). 2. Auflage. Edition iuscrim, Freiburg im Breisgau 2001, ISBN 3-86113-921-9, S. 74.

- ↑ Dazu ausführlich Gottfried Plagemann: Von Allahs Gesetz zur Modernisierung per Gesetz. Gesetz und Gesetzgebung im Osmanischen Reich und der Republik Türkei (= Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre. Band 5). Lit Verlag, Münster 2009, ISBN 978-3-8258-0114-4 (zugleich Dissertation, Universität Leipzig 2005), S. 183 ff.

- ↑ Die Verfassung von 1961 bezeichnete in ihrem Art. 56 Abs. 3 erstmalig politische Parteien, ausdrücklich auch solche in der Opposition, als „unverzichtbare Bestandteile des demokratischen politischen Lebens“ und bestimmte in Art. 56 Abs. 2, dass diese ohne vorgängige Erlaubnis gegründet werden und sich frei betätigen konnten; vgl. ferner Şeyda Dilek Emek: Parteiverbote und Europäische Menschenrechtskonvention. Die Entwicklung europäischer Parteiverbotsstandards nach Art. 11 Abs. 2 EMRK unter besonderer Berücksichtigung des deutschen und türkischen Parteienrechts (= Europäisches und Internationales Recht. Band 67). Herbert Utz Verlag, München 2007, ISBN 978-3-8316-0648-1 (zugleich Dissertation, Universität München 2006), S. 74 m.w.N.

- ↑ Zwei Polizisten sterben bei PKK-Anschlag. In: stern.de. 23. Juli 2015, abgerufen am 24. Februar 2017.

- ↑ Kemal Gözler: Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa. 10 Aralık 2016 Tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri. In: Ankara Barosu Dergisi. 2016/4, ISSN 1300-9885, S. 25–36, hier: S. 27 (PDF-Datei; 115 KB)

- ↑ Christian Rumpf: Die geplante Verfassungsänderung. In: tuerkei-recht.de (PDF-Datei; 463 kB), S. 3

- ↑ CHP’li Özkan’ın oylamaya müdahale isyanı. 10. Januar 2017, abgerufen am 18. April 2017 (türkisch).

- ↑ Yavuz Oğhan: AK Partili Deligöz: 'Ulan alın açık oy kullanıyorum, ne yapacaksınız?' dedim. 17. Januar 2017, abgerufen am 18. April 2017 (türkisch).

- ↑ Tutuklu HDP vekillerinden itiraz: Anayasa görüşmeleri iç tüzüğe aykırı, durdurun. 7. Januar 2017, abgerufen am 18. April 2017 (türkisch).

- ↑ İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı! 29. Dezember 2016, abgerufen am 18. April 2017 (türkisch).

- ↑ Başkanlık sisteminin ilk oylamasında fire hesabı. 10. Januar 2017, abgerufen am 18. April 2017 (türkisch).

- ↑ Maximilian Popp:Land ohne Nein. In: spiegel-online.de, 21. Februar 2017, abgerufen am 12. März 2017

- ↑ Gerrit Wustmann: Türkei-Referendum: Wählen, ohne zu wissen, worum es geht. In: heise.de, 21. Februar 2017, abgerufen am 12. März 2017.

- ↑ Manfred Rowold: Denn sie wissen nicht, wen sie wählen. WELT, 6. Februar 1996, abgerufen am 16. April 2017.

- ↑ Wer Erdoğan noch stoppen kann. In: Zeit Online. 9. März 2017, abgerufen am 13. März 2017.

- ↑ Erdogan scheint nicht mehr siegessicher. In: tagesspiegel.de. Abgerufen am 25. März 2017.

- ↑ AKAM Araştırma: 'Hayır' açık ara önde, 'Evet' çıkarsa şirketi kapatırız. In: Diken. 11. April 2017 (com.tr [abgerufen am 13. April 2017]).

- ↑ Vanessa Steinmetz: Worüber Erdogan die Türken abstimmen lassen will. In: spiegel.de. 21. Januar 2017, abgerufen am 25. Januar 2017.

- ↑ Kemal Gözler: Elveda Kuvvetler Ayrılığı, Elveda Anayasa. 10 Aralık 2016 Tarihli Anayasa Değişikliği Teklifi Hakkında Bir Eleştiri. In: Ankara Barosu Dergisi. 2016/4, ISSN 1300-9885, S. 25–36 (PDF-Datei; 115 kB)

- ↑ 'AKP'nin anayasa teklifi en büyük kırılma, padişahlık ötesi bir durum söz konusu'. In: Tr.sputniknews.com. 27. Dezember 2016, abgerufen am 28. Februar 2017.

- ↑ Nein zu Präsidialsystem: Türkische Zeitung strich Orhan-Pamuk-Interview. In: derstandard.at, 14. Februar 2017.

- ↑ HÜDA PAR referandumda 'Evet' diyecek. In: Sabah. Abgerufen am 4. März 2017.

- ↑ Erdogans Referendum stellt Ultranationalisten vor Zerreißprobe. In: moritz.gottsauner-wolf. Abgerufen am 25. März 2017.

- ↑ AKAM'ın kapsamlı son referandum anketi. In: ZERnews.com. Abgerufen am 25. März 2017.

- ↑ Polis HDP'nin 'Hayır' otobüsüne el koydu – 20. März 2017 – Siyasi Haber. In: siyasihaber3.org. Abgerufen am 25. März 2017 (türkisch).

- ↑ OSZE-Kritik: Nein-Lager in der Türkei wird behindert. In: Tagesschau Online, 13. April 2017

- ↑ Kaum TV-Sendezeit für Opposition vor dem Türkei-Referendum. In: Deutsche Welle. Abgerufen am 13. April 2017.

- ↑ HDP 'inanamadı': Parti sözcüsü Baydemir bu akşam TRT yayınında – Diken. In: Diken. 11. April 2017, abgerufen am 13. April 2017.

- ↑ HDP 'inanamadı': Parti sözcüsü Baydemir bu akşam TRT yayınında. In: Diken. 11. April 2017, abgerufen am 13. April 2017.

- ↑ Güncel Haber: Hdp Osman Baydemir – TRT Konuşması – 11 Nisan 2017. 11. April 2017, abgerufen am 13. April 2017.

- ↑ 110th PLENARY – Turkey – Proposed constitutional amendments “dangerous step backwards” for democracy. In: venice.coe.int. 10. März 2017, abgerufen am 17. April 2017 (englisch).

- ↑ er lebt und lehrt in der Bundesrepublik Deutschland

- ↑ Erlanger Uni-Professor: „Ich werde mit 'Evet' stimmen“ In: nachrichtenxpress.com vom 8. April 2017

- ↑ Vgl. insbesondere VerfG, Urteil vom 29. Mai 2008, E. 2008/33, K. 2008/113, Amtsblatt Nr. 26927 vom 5. Juli 2008 (online).

- ↑ Im Schattenreich. Der Spiegel 11/2017, 11. März 2017, S. 12–19, hier S. 18; ARD, Tagesschau vom 15. März 2017. Die Liste der weltweiten ausländischen Abstimmungsorte und -zeiträume siehe unter Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Sandık Kurulacak Temsilcilikler, Oy Verme Tarihleri ve Seçim Yapılacak Yerlerin Adresleri. Hoher Wahlausschuss (PDF).

- ↑ a b Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (Gesetz über die Unterbreitung zur Volksabstimmung von Verfassungsänderungen); Gesetz Nr. 3376 vom 23. Mai 1987, Amtsblatt Nr. 19473 vom 28. Mai 1987.

- ↑ Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (Gesetz über die allgemeinen Wahlgrundsätze und Wählerverzeichnisse); Gesetz Nr. 298 vom 26. April 1961, Amtsblatt Nr. 10796 vom 2. Mai 1961.

- ↑ Siehe dazu ferner Christian Rumpf: Der türkische Außenminister im türkischen Generalkonsulat in Hamburg am 7. März 2017. Eine vorläufige Bewertung aus der Sicht des türkischen Wahlrechts. (PDF; 0,7 MB).

- ↑ N-TV Türkisches Gesetz eindeutig - Wahlkampf im Ausland nicht erlaubt 09. März 2017, abrefufen am 23. Apr. 2017

- ↑ Cumhuriyet (zeigt das Dokument) 'Yasak' kararını AKP'liler almıştı... İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008 yılında attığı imza 23. Apr. 2017, abgerufen am 23. Apr. 2017

- ↑ Dänemark will Yildirim-Besuch verschieben. In: Welt.de, 12. März 2017.

- ↑ Recep Tayyip Erdoğan: "Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Erdogan-Rede in Köln im Wortlaut. In: Süddeutsche Zeitung. 17. Mai 2010, abgerufen am 2. April 2017.

- ↑ Rüdiger Soldt: Der Entscheider. In: faz.net, 3. März 2017

- ↑ Politiker fordern Verbot von Erdoğan-Auftritt in Deutschland. In: faz.net, 3. März 2017

- ↑ Türkei bestellt deutschen Botschafter ein. In: zeit.de, 2. März 2017.

- ↑ Forderung nach Verbot von Erdogan-Auftritt in Deutschland. In: Kölner Stadtanzeiger, 23. Februar 2017

- ↑ Erdogan spricht von „Nazi-Praktiken“. In: Deutschlandfunk, 5. März 2017

- ↑ Politiker fordern Verbot von Erdoğan-Auftritt in Deutschland. In: Zeit online, 1. März 2017.

- ↑ Auftritt des türkischen Außenministers in Hamburg abgesagt. In: Welt.de, 8. März 2017.

- ↑ Absagen in Gaggenau und Köln – Türkische Minister ausgeladen: Merkel verteidigt Kommunen. In: Münchner Merkur. 3. März 2017, abgerufen am 16. April 2017.

- ↑ Christian Rothenberg: Streit mit der Türkei: Merkel ist zu diplomatisch. In: n-tv. 7. März 2017, abgerufen am 16. April 2017.

- ↑ „Letztes Mittel“ Einreiseverbot: Bundesregierung droht türkischen Politikern. In: n-tv, 14. März 2017, abgerufen am gleichen Tag

- ↑ Bericht: Türkischer Ministerpräsident tritt bei Veranstaltung in Oberhausen auf. In: Zeit Online, 14. Februar 2017

- ↑ FAZ.net 18. Februar 2017: Yildirim in Oberhausen: „Werbefeldzug für die Diktatur“.

- ↑ Thomas Gutschker, Lydia Rosenfelder: Hayir – Nein! In: FAZ.net. 12. März 2017, abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ Saarland verbietet Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker. Als erstes Bundesland. FAZ, 14. März 2017, abgerufen am 2. April 2017.

- ↑ Haseloff: Türkischer Präsident Erdogan kein willkommener Gast. Nach Wahlkampfauftritten. In: Mitteldeutscher Rundfunk. 16. März 2017, abgerufen am 2. April 2017.

- ↑ Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten in Deutschland; Pressemitteilung Nr. 16/2017 vom 10. März 2017. Bundesverfassungsgericht, abgerufen am 14. März 2017

- ↑ Wenn ausländische Politiker in der Türkei auftreten wollen. In: Die Welt. 13. März 2017, abgerufen am 2. April 2017.

- ↑ Erdogans Partei verzichtet auf Wahlkampfauftritte in Deutschland. In: Die Welt. 21. März 2017, abgerufen am 2. April 2017.

- ↑ Oppermann wirbt für Toleranz. In: Spiegel online, 4. März 2017

- ↑ Türkischer Minister macht Wahlkampf in Deutschland. In: N-tv, 2. März 2017.

- ↑ Streit um Erdogans Nazi-Vergleich: „Wenn ich will, komme ich nach Deutschland“. In: Der Tagesspiegel, 5. März 2017.

- ↑ Reaktion auf Erdogans Nazi-Vergleich: „Unglaublich“ – „ungeheuerlich“. In: Tagesschau, 5. März 2017.

- ↑ Die Türkei hat es in der Hand. In: Zeit Online. 13. März 2017, abgerufen am 15. März 2017.

- ↑ Merkel droht Erdogan: Nicht jedes Tabu darf fallen. In: Zeit online, 20. Mai 2017

- ↑ Konrad Fischer: „Keine Auftritte türkischer Minister mehr in Deutschland“. In: Wirtschaftswoche, 21. März 2017.

- ↑ Türkischer Außenminister soll in Frankreich auftreten. In: Stuttgarter Nachrichten, 11. März 2017.

- ↑ Werbung für Verfassungsreform: Niederlande erklären türkischen Wahlkampf für unerwünscht. In: FAZ.net, 4. März 2017.

- ↑ Ein nie dagewesener diplomatischer Zwischenfall. In: Welt.de, 11. März 2017.

- ↑ Niederländische Botschaft in der Türkei geschlossen. In: Welt.de, 11. März 2017.

- ↑ Polizei stoppt türkische Ministerin in Rotterdam. In: sueddeutsche.de. 12. März 2017, abgerufen am 12. März 2017.

- ↑ Erdogan beschimpft Niederländer als Nazis und Faschisten. In: Stuttgarter Nachrichten.de, 12. März 2017;

- ↑ Rutte: „Das geht zu weit“. In: ZDF Heute, 12. März 2017

- ↑ Erdogan droht mit Vergeltung. Rutte kontert scharf. In: Welt N24, 11. März 2017.

- ↑ Christoph B. Schiltz: Österreichs Bundeskanzler: „Die Türkei muss Herrn Yücel umgehend frei lassen“. In: Welt Online, 5. März 2017.

- ↑ AKP-Politiker nennt Verbotsforderung „völlig befremdlich“. In: Deutschlandfunk, 17. Februar 2017.

- ↑ Florian Schoop: Bund widerspricht Zürcher Regierung: Ein türkischer Minister spaltet die Schweiz. In: NZZ, 9. März 2017.

- ↑ Hursit Yildirim in der Schweiz: AKP-Politiker sprach in Opfikon statt in Spreitenbach. In: NZZ, 11. März 2017.

- ↑ Nazi-Symbole und purer Hass. In: blick.ch, 13. März 2017.

- ↑ Das Gesetz (Nr. 6771) über die in Rede stehende Verfassungsänderung wurde am 11. Februar 2017 im Amtsblatt veröffentlicht, womit sich nach Art. 2 des Gesetzes Nr. 3376 als Datum der Volksabstimmung der 16. April 2017 ergibt.

- ↑ Foto eines leeren Stimmzettels. In: dpa.liveblog.pro, abgerufen am 16. April 2017

- ↑ Hauptartikel zum Bildlink. In: augsburger-allgemeine.de, abgerufen am 16. April 2017

- ↑ Ergebnis des Referendums: Die Macht der anderen 50 Prozent (gazete.taz.de, 17. April 2017)

- ↑ Türkei-Referendum: Wahlkommission erklärt Ja-Lager zum Sieger. In: Die Zeit. 17. April 2017, ISSN 0044-2070 (zeit.de [abgerufen am 21. April 2017]).

- ↑ STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H.: Sturm der Empörung nach Erdoğan-Referendum. In: derStandard.at. (derstandard.at [abgerufen am 21. April 2017]).

- ↑ tagesschau.de: Türkei: Manipulationsvorwürfe nach Verfassungsreferendum. Abgerufen am 21. April 2017 (deutsch).

- ↑ Sascha Lehnartz: Referendum: In diesen Ländern leben die größten Erdogan-Fans. In: Vorlage:Die Welt. 17. April 2017, abgerufen am 18. April 2017.

- ↑ STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H.: Türkische Opposition fordert Annullierung des Referendums. In: derStandard.at. (derstandard.at [abgerufen am 21. April 2017]).

- ↑ Michael Martens: Möglicher Wahlbetrug? : Eine neue Dimension. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 18. April 2017, ISSN 0174-4909 (faz.net [abgerufen am 21. April 2017]).

- ↑ Frank Nordhausen: Türkei-Referendum: Die Hinweise auf einen Wahlbetrug mehren sich. In: Berliner Zeitung. (berliner-zeitung.de [abgerufen am 21. April 2017]).

- ↑ tagesschau.de: "Hayir"-Protest in der Türkei wird lauter. Abgerufen am 21. April 2017 (deutsch).

- ↑ Referendum in der Türkei: Opposition beantragt Annullierung der Abstimmung. In: Die Zeit. 18. April 2017, ISSN 0044-2070 (zeit.de [abgerufen am 21. April 2017]).

- ↑ Türkische Opposition zieht vor Höchstgericht. In: news.ORF.at. 21. April 2017 (orf.at [abgerufen am 21. April 2017]).

- ↑ [1]

- ↑ a b Augsburger Allgemeine: Erdogan sieht sich als Sieger. In: augsburger-allgemeine.de. 16. April 2017, abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ a b c Jochen Lehbrink, Patricia Kämpf, Michael Sapper, Anne Kleinmann: Türkei-Referendum 2017: Gabriel schließt EU-Beitritt der Türkei nicht aus. In: merkur.de. 16. April 2017, abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ merkur.de: OSZE sieht zahlreiche Mängel. In: merkur.de. , abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF): Streit über Referendum: OSZE: Türkei kooperiert nicht – heute-Nachrichten. Abgerufen am 19. April 2017.

- ↑ dpa: Ausland: Türkei: Erdogan gewinnt Referendum über Präsidialsystem knapp. In: badische-zeitung.de. 17. April 2017, abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/reaktionen-referendum-tuerkei-praesidialsystem-erdogan-100.html

- ↑ (türkisch)

- ↑ a b APA: Türkei-Referendum – Kurz fordert klares Signal der EU. In: profil.at. 17. April 2017, abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ Torsten Krauel: "Rückkehr der Todesstrafe? „Dann ist EU-Beitritt gescheitert“" welt.de vom 16. April 2017

- ↑ merkur.de: Röttgen: Gabriel: Die Türkei hat es in der Hand. In: merkur.de. , abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/tuerkei-referendum-thomas-de-maiziere-vorwuerfe-osze-wahlmanipulation

- ↑ http://www.bild.de/politik/inland/recep-tayyip-erdogan/jetzt-hat-erdogan-die-tuerkei-in-der-hand-51326636.bild.html

- ↑ Leonhard Landes: "Beschämend": Das sind die ersten Reaktionen deutscher Politiker auf Erdogans Sieg im Referendum. In: huffingtonpost.de. 16. April 2017, abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/tuerkei-referendum-thomas-de-maiziere-vorwuerfe-osze-wahlmanipulation

- ↑ https://www.merkur.de/politik/serdar-somuncus-harter-vorwurf-an-deutsch-tuerkischen-erdogan-waehler-zr-8192250.html

- ↑ a b Van der Bellen: „EU-Beitritt in immer weiterer Ferne“. In: diepresse.com. 17. April 2017, abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ nachrichten.at/apa: Internationale Reaktionen auf Türkei-Referendum. In: nachrichten.at. 17. April 2017, abgerufen am 17. April 2017.

- ↑ Behörden wollen türkische Wahllisten prüfen - ooe.ORF.at. Abgerufen am 21. April 2017.

- ↑ Österreichisches Wählerverzeichnis für Türkei-Referendum aufgetaucht. In: Die Presse. (diepresse.com [abgerufen am 21. April 2017]).

- ↑ http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-und-recep-tayyip-erdogan-hat-der-us-praesident-gratuliert-a-1143614.html

- ↑ http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ein-Referendum-zwei-US-Reaktionen;art391,2543486

- ↑ http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ein-Referendum-zwei-US-Reaktionen;art391,2543486

- ↑ https://www.merkur.de/politik/putin-gratuliert-erdogan-zu-erfolg-bei-referndum-zr-8160153.html

- ↑ https://de.sputniknews.com/politik/20170417315373084-tuerkei-referendum-kreml-kommentar/

- ↑ DSt./ks./boa./läu./nin./Agenturen: Verfassungsreferendum in der Türkei: «Referendum unter ungleichen Bedingungen». In: nzz.ch. 17. April 2017, abgerufen am 17. April 2017.