Verkehrsökologie

Die Verkehrsökologie ist die Wissenschaft vom System Mensch-Verkehr-Umwelt.[1]

Aufgabenfelder

Verkehrsökologie beschäftigt sich mit den (meist unerwünschten) Auswirkungen von Mobilität auf die natürliche und durch anthropogene Eingriffe geprägte Raumqualität und berücksichtigt dabei soziale, normative, ökonomische und ökologische Grenzen der Mobilität. Dazu bedient sich die Verkehrsökologie wissenschaftlicher Methoden verschiedener Disziplinen mit dem Ziel, unterschiedliche Wirkungen und Beziehungen des Systems Mensch-Verkehr-Umwelt zu analysieren und zu beschreiben. Wo sie als Hilfswissenschaft für die Verkehrsplanung und Verkehrspolitik eingesetzt wird, soll die Verkehrsökologie nach ressourcenschonenden Lösungen suchen, nicht aber ohne die zugrundeliegenden Wertmaßstäbe (normative Ebene) zu verschweigen, sondern im Gegenteil diese prominent als Ausgangspunkt der Planungen zu deklarieren bzw. gegebenenfalls zu diskutieren.

Auswirkung auf die Umwelt

Der Professor für Verkehrsökologie Udo Becker erwähnt zehn verbesserungsbedürftige Faktoren:[2]

- Energieverbrauch;

- Umweltauswirkungen auf Ökosysteme;

- Umweltauswirkungen auf den Menschen;

- Landnutzung;

- Klimaerwärmung;

- Luftverschmutzung;

- Lärmbelastung;

- Ressourcenverbrauch;

- Unfälle;

- Lebensqualität.

Die Straßen tragen zur Habitattrennung bei. Auch ohne Verkehr weigern sich viele Arten, insbesondere Wirbellose, sie zu überqueren; das von der Straße ökologisch betroffene Gebiet übersteigt bei weitem die Fläche der Straße selbst (bei durchschnittlich mehr als 100 m auf beiden Seiten der Straße).[3]

Vorgeschlagene Maßnahmen

Anschließend werden die vorgeschlagenen Maßnahmen (ob sie nun die Verkehrsträger, das Konzept "Traffic avoidance, modal shift, technical improvements", die verkehrsökologische Tautologie oder die "4 E", also "Enforcement, Education, Engineering, Economy/Encouragement" betreffen) auf Transparenz, Gerechtigkeit (die Verursacher zahlen), unerwünschte Nebenwirkungen und die Umsetzung der Maßnahme ("Trifft man anderswo auf andere Anwendungsbeispiele?") geprüft.

Traffic avoidance, modal shift, technical improvements

Das Konzept „Traffic avoidance, modal shift, technical improvements“[4] besteht zunächst darin, das Verkehrsaufkommen zu verringern, dann die Intermodalität zu fördern und schließlich die Fahrzeuge technisch zu verbessern und die von ihnen verbrauchte Energie nachhaltig zu machen,[2]

Dies kommt einer Umsetzung der Identität von KAYA gleich.

Enforcement, Education, Engineering, Economy/Encouragement

Diese Methoden sind auch unter der Bezeichnung 4E bekannt. Enforcement steht für Ordnungsmaßnahmen, seien es Verpflichtungen oder Verbote. Education fällt in den Bereich der Ausbildung, der Kommunikation, der Erbauung. Engineering ist rein technischer Natur, während Economy/Encouragement Anreizsysteme sind, die durchaus auch finanzieller Natur sein könnten.[2]

Verkehrsökologische Tautologie

Für den Fall, dass die Umweltverschmutzung eher proportional zur zurückgelegten Strecke ist, definiert Udo Becker die verkehrsökologische Tautologie wie folgt[5]:

mit :

- : Verschmutzung ;

- : Verkehrsaufkommen (in Personenkilometern) ;

- : Fahrzeugsaufkommen (in Fahrzeug-Kilometer) :

- : Kehrwert der Auslastung (in Fahrzeug-Kilometer pro Personenkilometern) ;

- ist die Verschmutzung pro Fahrzeug-Kilometer.

Das Verkehrsaufkommen lässt sich wie folgt zerlegen[5] :

mit :

- : Bevölkerung ;

- : Anzahl von Strecken pro Person ;

- : durchschnittliche Entfernung einer Strecke.

Daher kann die Umweltverschmutzung letztendlich als Summierung der Umweltverschmutzung nach Verkehrsträgern ausgedrückt werden :

mit :

- : Modal Split ;

- : Kehrwert der Auslastung nach Verkehrstrager (in Fahrzeug-Kilometer pro Personenkilometer) ;

- ist die Verschmutzung pro Fahrzeug-Kilometer nach Verkehrsträger.

Identität von KAYA

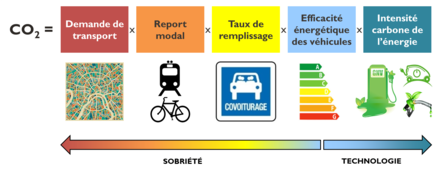

Die ersten vier Faktoren beziehen sich auf Energieeinsparungen, während der letzte Faktor die Karbon-Intensität der Energie betrifft. Die Senkung des Verkehrsaufkommen fällt unter dem Thema Suffizienz. Die Energieeffizienz fällt unter dem Thema "technischer Fortschritt".

Übersetzung : Verkehrsaufkommen - Modal Split - Fahrzeugsauslastung - Energieeffizienz - Karbonintensität der Energie;

Suffizienz - Technologie.

Die allgemeine Formulierung nimmt eine speziellere Form an, sobald es um die Dekarbonisierung des Verkehrs geht, nach dem Vorbild der Identität von KAYA.

Da die Verschmutzung mit CO2 identifiziert wird, wird ersetzt durch

mit :

- : Kehrwert der Energieeffizienz von Fahrzeugen nach Verkehrsträger (z. B. in kWh/100 km pro Fahrzeug) ;

- : Karbon-Intensität der Energie nach Verkehrsträger (z. B. in gCO2/kWh).

Dann lassen sich die CO2-Emissionen zerlegen nach [6]:

Literatur

- Georg Hauger: Grundlagen der Verkehrsökologie, Wien 2003, ISBN 978-3-85437-259-2

- Udo Becker: Grundwissen Verkehrsökologie, München 2016, ISBN 978-3-86581-775-4.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Startseite. Abgerufen am 3. Juni 2019.

- ↑ a b c Udo Becker: Grundwissen Verkehrsökologie. Oekom-Verlag, München 2016, ISBN 978-3-86581-775-4, S. 160–168.

- ↑ R.T.T.Forman: Estimate of the area affected ecologically by the road system in the United States. Band 14. Conservation Biology, 31–35 Februar 2000, doi:10.1046/j.1523-1739.2000.99299.x (englisch, online [ vom 24. August 2015 im Internet Archive] [PDF]).

- ↑ Dresden declaration

- ↑ a b Udo Becker: Grundwissen Verkehrsökologie. Oekom-Verlag, 184–187 2016, ISBN 978-3-86581-775-4..

- ↑ a b Aurélien Bigo: Les transports face au défi de la transition énergétique. Explorations entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement. Institut polytechnique de Paris, 39 23. November 2023, S. 340 (französisch, chair-energy-prosperity.org [PDF])..