Schlosspark Nymphenburg

Der Nymphenburger Schlosspark ist eines der größten und bedeutendsten Gartenkunstwerke Deutschlands. Er bildet mit dem Schloss Nymphenburg eine Einheit. Die Anlage liegt im Westen Münchens.

Die kunstvolle Verknüpfung von formalem Garten und Landschaftspark gilt als Meisterwerk der Gartenbaukunst und macht die Gesamtanlage aus Schloss und Park zu einer Attraktion, die von Millionen Besuchern aus aller Welt aufgesucht wird. Sie wird an ihrer östlichen, der Stadt zugewandten Seite vom Nymphenburger Schloss mit dem vorgelagertem Schlossrondell begrenzt. Von allen anderen Seiten ist sie weitgehend von der historischen Gartenmauer umschlossen. Nach Norden schließt sich der Botanische Garten an.

Ursprüngliche Vorbilder für den Park waren die französischen Gärten von Vaux-le-Vicomte und Versailles. Die Landschaftsinszenierung ist das Werk der späteren grundlegenden Umgestaltung durch Friedrich Ludwig Sckell. Die Anlage hat heute innerhalb der Gartenmauer eine Größe von 180 Hektar, die Gesamtfläche beträgt 229 Hektar.

Übersicht

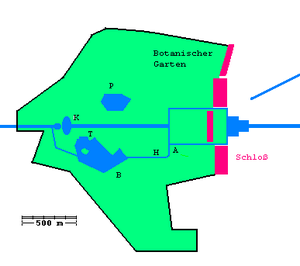

Der Mittelkanal mit der Großen Kaskade (in der nach Norden ausgerichteten Skizze: K) teilt den Landschaftspark des Nymphenburger Parks in einen nördlichen und einen südlichen Bereich. Die Wasserzufuhr erfolgt von Westen über den Kanal von der Würm. Das Wasser wird über zwei Kanäle nach Osten und Nordosten abgeleitet.

Im nördlichen Teil befindet sich der Kleine See mit der Pagodenburg (P). Der botanische Garten im Nordosten ist nicht Bestandteil des Nymphenburger Parks; er ist teilweise durch eine Mauer und Straße vom Park getrennt.

Im südlichen Teil befinden sich der "Große See" mit Apollotempel (T) und der Badenburg (B). Das Grüne Brunnhaus (H) mit der Wassermühle für die Druckpumpen der Gartenfontäne im Dörfchen steht am südlichen, das Niveau des Würmkanals behaltenden Kanals. Die Amalienburg (A) bestimmt den südöstlichen Parkteil.

Im Osten grenzt der Schlosspark an das gegliederte Schlossgebäude (in der Skizze rot). Auf der Gartenseite des Schlosses schließt sich das große Gartenparterre an, das den Mittelteil des von Kanälen eingegrenzten Rechtecks einnimmt und in Verlängerung der Mittelachse des Kanals liegt.

Geschichte

Die ersten Planungen

Die Geburt des Kurprinzen Max Emanuel von Bayern, dem Adelsgeschlecht der Wittelsbacher zugehörig, im Jahr 1662 ist der Anlass, ein Schloss mit einem Garten im Gebiet zwischen den Dörfern Neuhausen und Obermenzing als Geschenk für die junge Mutter, die Kurfürstin Henriette Adelaide von Savoyen, zu errichten. Der Name Nymphenburg leitet sich von der ursprünglichen Bezeichnung Castello delle Nymphe her: eine Sommerresidenz als Alternative zum Regierungssitz, der Münchner Residenz. Als erster Architekt wurde Agostino Barelli, als Bauleiter der Hofbaumeister Max Schinnagl beschäftigt. Die Arbeiten begannen mit dem Bau eines würfelförmigen Schlossgebäudes, die Anlage eines Gartens wurde gleichzeitig betrieben. Westlich des Schlosses entstand ein zuerst italienisch gestaltetes Gartenparterre.

Der französische Garten

Ab 1702 begannen Veränderungen und Erweiterungen des Gartens im Stil des französischen Barock. Maßgeblich dafür ist Charles Carbonet. Einher geht die Kanalisierung und Versorgung mit dem von der Würm herangeführten Wasser.

Die großzügige Ausgestaltung wurde ab 1715 von Dominique Girard, einem Schüler André Le Nôtres, dem Schöpfer des Versailler Parks, und Joseph Effner, einem Schüler von Germain Boffrand, verwirklicht. Es entstanden die Große Kaskade und die notwendigen Wasserbecken, gepflanzt wurden Baumreihen und Laubengänge. Die Führung der Wege war streng linear und gliederte den Garten. Die Parkburgen wurden durch selbständige, kleinere Gartenparterres geschmückt, die auf diese Gebäude bezogen waren. Ein großer Teil des Gartens wies dichten Baumbestand auf.

Der Landschaftspark

Die entscheidende Wende zur heutigen Gestalt der Gartenanlage sollte jedoch erst durch die Umgestaltung durch Friedrich Ludwig Sckell eingeleitet werden. Die Arbeiten benötigten aufgrund der Größe des Gartens einen längeren Zeitraum. Ab 1799 arbeitete Sckell am Park, er gestaltete zuerst den abgegrenzten Kronprinzengarten als Sondergarten. Die Schaffung eines weitläufigen Landschaftsparks nach englischem Vorbild begann 1804 mit dem südlichen Parkteil, der 1807 fertiggestellt war und wurde 1810 bis 1823 mit dem nördlichen Teil vollendet.

Anders als Lancelot Brown in England, der großflächige Landschaftsparks mit maximalen Ausmaßen schuf, indem er rücksichtslos die barocken Gärten zerstörte, wusste Sckell behutsam vorzugehen. Er bewahrte das Parterre auf der Gartenseite des Schlosses ebenso wie die Mittelachse mit dem Kanal und der ihn abschließenden Kaskade als Point de vue. Auf diese Weise gelang ihm zugleich eine unaufdringliche Gliederung in zwei ähnlich umfangreiche Landschaftsbereiche, jeder mit eigener Prägung und Stimmung, wesentlich bestimmt durch zwei unterschiedlich geformte Gewässer.

Dieser geniale Kunstgriff macht den Nymphenburger Park zu einem einmaligen Zeugnis einer gelungenen Synthese zweier so grundverschiedener Gartenformen: dem ordnenden, die Natur durch die Mittel der Kunst veredelnden, französischen Barockgarten mit dem idealisierenden, das freie Spiel der Natur inszenierenden, englischen Landschaftspark.

Der Park und das Ende der Monarchie

Ursprünglich bildeten Auffahrtsalleen, Schlossrondell, Schlossgebäude und Garten eine ungestörte Einheit, die sich über mehr als drei Kilometer in ost-westlicher Richtung erstreckte und weit vor den Toren Münchens lag. Mit dem Wachstum der Stadt rückten Bebauung und Straßennetz immer weiter ins Umland und auch nach Westen vor. Mit dem Bau einer breiten Straßenbrücke über den Schlosskanal, der Errichtung von Wohnhäusern entlang der Nördlichen und Südlichen Schlossauffahrt wurde die Schlossanlage ein Stadtteil Münchens. Der Bau einer Eisenbahntrasse westlich des Parks umklammerte das Parkgebiet dann vollständig; einher ging die teilweise Verstellung der Sichtachsen, die über die Ha-Has hinausreichen. Durch Geräusche von S-Bahn und Verkehrsflugzeugen ist eine gewisse Beeinträchtigung eingetreten. Die Nutzung des südlichen Parkzipfels als Sportplatz nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich als Fehler erwiesen. Der südliche Kabinettsgarten ist für das allgemeine Publikum unzugänglich.

Der Park und seine Teile

Die Auffahrtsalleen

Eine nördliche und eine südliche sogenannte Auffahrtsallee begleiten in der zentralen Achse einen von der Stadt auf das Schloss zulaufenden Kanal. Sie sind der einzige ausgeführte Teil eines von Joseph Effner in der Art eines Jagdsterns geplanten Alleensystems einer barocken Idealstadt, vergleichbar mit Karlsruhe. Des Weiteren war geplant, die drei Sommerresidenzen des Kurfürsten, neben Nymphenburg noch Schloss Schleißheim und Schloss Dachau, untereinander mit Kanälen zu verbinden, zum einen, damit die höfische Gesellschaft von einer Lustbarkeit zur nächsten mit der Gondel gelangen konnte, zum anderen - nach holländischem Vorbild - als Transportweg für landwirtschaftliche Güter und Baumaterialien.

Die sehr langen Schlossauffahrten entlang des Schlosskanals dienten der Zurschaustellung absolutistischer Macht. Die Anfahrt sollte fürstliche Gäste beeindrucken und die Großartigkeit der bayerischen Herrscherfamilie verdeutlichen: Ein Besucher, der sich in der Pferdekutsche auf das Schloss von Osten kommend zubewegte, musste die wachsende Gebäudekulisse wahrnehmen, beim Durchfahren des Rondells beschrieb sein Gefährt einen Halbkreis, so dass sich das über einen halben Kilometer breite Schloss überwältigend präsentieren konnte. Das Mittel der allmählichen visuellen Steigerung evozierte Erhabenheit, jedoch verhinderte der effektvolle Einsatz bewegten Wassers auf dem Schlossvorplatz ein Erstarren in steinerner Größe.

Das Auffahrtsrondell vor dem Schloss (Zirkel)

Den Endpunkt des von der Stadt zum Schloss führenden Schlosskanals bildet der Ehrenhof, dessen Mittelpunkt Effner - ein einzigartiger Kunstgriff - als Wassergarten gestaltete, mit Fontäne, Wasserkaskade und beidseitig abzweigenden Kanälen. Diese durchbrechen die ohnehin höchst locker aufgereihte Kette von Schlosshaupt- und Nebenbauten und werden auf der Gartenseite fortgeführt. Dadurch wird die innige Verbindung von Ehrenhof, Schloss und dahinterliegendem Garten, die schon durch große Fensteröffnungen und Durchgangsbögen im Hauptgebäude verdeutlicht ist, nochmals betont und eine gewisse Verspieltheit bewirkt.

Das Auffahrtsrondell wird stadtseitig von einem Halbkreis kleinerer Gebäude, den Kavalierhäusern abgeschlossen. Im von der Stadtseite aus gesehen in der äußersten rechten Ecke des Schlosses gelegenen Viereckbau befand sich in der Barockzeit die Orangerie, heute ist dort unter anderem die Bayerische Schlösser- und Gärtenverwaltung untergebracht. Außergewöhnlich ist ebenfalls, dass sich bereits in diesem Ehrenhof, zwischen Wasserbassins und Hauptgebäude, ein Parterre befindet, was den Charakter des dezidiert als Gartenschloss konzipierten Baues ebenfalls unterstreicht.

Das Gartenparterre

Das Gartenparterre ist Zeugnis des französischen Gartens. Es ist eng mit der Gartenseite des Schlosses verknüpft. Im Zuge der Umgestaltungen des gesamten Schlossparks durch Sckell wurde es zwar vereinfacht, behielt aber seine ursprüngliche Größe. Es führt den Blick eines auf der Schlosstreppe stehenden Betrachters zur Wasserachse, die den Park durchschneidet.

Heute ist das Parterre in vier Kompartimente gegliedert, von denen die östlichen, zum Schloss gelegenen deutlich länger sind als die westlichen. Durch diese perspektivische Verkürzung entsteht, von der Schlosstreppe aus gesehen, zusätzliche Raumtiefe, ein Effekt, der durch die Fontäne verstärkt wird. (Das Foto am Anfang des Artikels zeigt die beschriebene Perspektive).

Das Parterre ist in der Art eines parterre à l'angloise mit Rasen belegt, der durch eine umlaufende Blumenreihe gefasst ist. Zur Zeit werden im Jahreslauf eine Frühlings- und eine Sommerbepflanzung mit Farbwechsel vorgenommen.

Der Landschaftspark

Die größte Fläche des Parks wird vom im englischen Stil gestalteten Landschaftsgarten eingenommen. Der nördliche Teil ist bestimmt durch den Kleinen See, der Pagodenburg und ein Wiesental, das mit einem Bach nach Norden verläuft. Der südliche Teil ist noch vielgestaltiger: Bestimmend ist der Große See, der dem Besucher mannigfaltige Blicke über die Wasserfläche auf Apollotempel und Badenburg gestattet, hinter der ein weites Wiesental nach Süden führt.

Sondergärten

Kronprinzengarten

Der rechteckige Kronprinzengarten befindet sich nordöstlich der Amalienburg. Es handelt sich um die erste Arbeit Friedrich Ludwig Sckells in der Nymphenburger Anlage. Er schuf diese überschaubare Gartenanlage, die bereits Merkmale des englischen Gartenstils aufweist, für den jungen Ludwig I., für den auch der Pavillon geschaffen wurde. Es handelt sich dabei um einen zweigeschossigen Holzbau mit achteckigen Räumen in beiden Stockwerken. Der Garten ist durch einen Zaun vom übrigen Amalienburger Garten abgegrenzt.

Die Blumengärten

Nördlich des Gartenparterres befinden sich drei Blumengärten. Sie stoßen an die alten Gewächshäuser an, auf die sie räumlich bezogen sind. Die Blumengärten wurden von Friedrich Ludwig Sckell als formale Gärten entworfen (1810-20), deren Regelmäßigkeit im Gegensatz zum Landschaftspark stehen sollte.

Seen und Kanalsystem

Aufgrund einer unmerklichen Höhendifferenz von etwa fünf Metern zwischen dem nördlichen und dem südlichen Parkteil war es möglich, durch geschickte Wasserführung mehrere Ebenen zu schaffen, die sowohl die Kaskaden als auch den Betrieb von Wasserrädern zu Pumpzwecken erlaubt. Von Westen wird Wasser, das bei Pasing der Würm entnommen wird, über den Nymphenburger Kanal in das Parkgebiet hineingeführt. Der in den südlichen, höher gelegenen Parkteil abzweigende Kanal behält das ursprüngliche Niveau, während die Hauptmenge des Wassers direkt die Große Kaskade speist. Über einen nördlichen kleinen Umgehungskanal kann weiteres Wasser direkt dem Bassin unterhalb der Kaskade zugeführt werden. Kaskade und Umgehungskanal fallen auf ein tieferes Niveau, das der Mittelachse und der Wasserbecken vor dem Gartenparterre.

Ein Teil des Wassers des südlichen Kanals wird zum Betrieb des Wassermühle für die gartenseitige Fontäne verwendet, der Rest folgt über die kleine Kaskade auf das tiefere Niveau des Mittelkanals. Von diesem Niveau aus wird die zweite Wassermühle gespeist, das Pumpwerk im Johannis-Brunnturm des Schlossgebäudes. Die Hauptmenge allen Wassers aus dem Park fällt dann wiederum auf ein tieferes Niveau aus den Bassins des Schlossrondells und wird auf diesem Niveau über den Kanal der Schlossauffahrten Richtung Osten geleitet.

Die Seen

Die beiden Seen prägen den Nymphenburger Park maßgeblich. Es handelt sich um künstliche Gewässer, die im Zuge der schrittweisen Umgestaltung vom barocken Garten zum Landschaftspark angelegt wurden.

Großer See

Der Große See, auch Badenburger See genannt, liegt im südlichen Parkteil. Er weist drei Inseln auf. Auf einer Halbinsel befindet sich der Apollotempel, der den nordwestlichen Teil dominiert und von verschiedenen Stellen des Ufers gut sichtbar ist. Am Südufer liegt die Badenburg.

Kleiner See

Der Kleine See, auch Pagodenburger See genannt, liegt im nördlichen Parkteil. Er wird gestalterisch dominiert von der Pagodenburg, die sich ihrerseits durch einen ringartigen Kanal in Insellage befindet. Von diesem Gewässer aus wird ein Bachlauf gespeist, der zwanglos nach Norden durch ein liebliches Wiesental fließt, eine für Sckell typische Schöpfung.

Die Wasserachse (Mittelkanal), weitere Kanäle

Diese zentrale Wasserachse als Teil des weite Teile des westlichen Münchens durchziehenden Nymphenburger Kanals geht auf den ursprünglichen, barocken Entwurf des Gartens zurück. Der Mittelkanal beginnt mit einem unterhalb der Großen Kaskade gelegenen Bassin, führt 800 Meter schnurgerade nach Osten und endet in einem Bassin, das das Gartenparterre abschließt. Von diesem Wasserbecken verzweigen zwei Kanäle, die das Gartenparterre mit den Blumengärten und Gewächshäusern im Norden und einen Streifen des Amalienburger Parkteils im Süden umschließen, um dann nach Osten auf das Schloss zuzufließen. Beide Kanäle unterqueren die Flügelbauten des Schlosses, die Gebäudeverbindungen werden als Wassergänge bezeichnet.

Wasserkünste

Der überaus wohldurchdachte Einsatz des Wassers verleiht der Nymphenburger Anlage ihre reizvolle Lebendigkeit. Wasser tritt auf in Form der ruhigen Flächen der beiden Seen, in Fließbewegung in den Kanälen und Bächen, fallend und rauschend in den beiden Kaskaden und aufsteigend in den Fontänen der beiden großen Brunnen. Die außerordentlich zahlreichen Wasserspiele der Barockzeit sind allerdings nicht mehr vorhanden.

Die große Kaskade

Der Würmkanal bringt die gesamte Wassermenge, die den Park durchfließt, von Westen heran. Ein erheblicher Teil dieses Wassers wird über die große Kaskade geleitet. Sie stellt den Point de vue des Mittelkanals dar, auch wenn sie von der gartenseitigen Schlosstreppe wegen der beachtlichen Entfernung kaum mehr zu erkennen ist.

Die große Kaskade wurde von Joseph Effner 1717 erbaut. Er bezog sich auf ein Konzept von François Roëttiers. Der Fall des Wassers erfolgt in der Mitte in einer zweiteiligen Wassertreppe, die erste Stufe halbrund nach Westen, die zweite, tieferliegende, nach Osten ausgeformt. Die Kaskade setzt die Symmetrie durch den Mittelkanal exakt fort. Die Schauseite des Katarakts wurde 1770 mit rosa Marmor verkleidet. Eine flankierende Architektur war ursprünglich angedacht, kam allerdings nie zur Ausführung. Stattdessen beschränkte man sich auf skulpturalen Schmuck, der Ende des 18. Jahrhunderts aufgestellt wurde.

Die verbleibende Wassermenge des Würmkanals wird bereits vor der Kaskade einerseits unter Beibehaltung des Niveaus in den südlichen Kanal geleitet, andererseits fällt es in einen wenig sichtbaren Umflutkanal, der zur Speisung des Mittelkanals beiträgt.

Die Fontänen vor dem Schloss und auf der Gartenseite

Die stadtseitige Fontäne wird durch Druckpumpen, die mittels dreier unterschlächtiger Wasserräder getrieben werden, mit Wasser versorgt. Diese Maschinen befinden sich im Johannis-Brunnturm des Schlossgebäudes. Sie wurden 1807 von Baader konstruiert und ersetzten eine ältere Pumpe, die 1716 von Franz Ferdinand Albert Graf von der Wahl gebaut worden war. Die Anlage befindet sich heute noch im ursprünglichen Zustand.

Bauwerke

Die Parkburgen

Bei den sogenannten Parkburgen handelt es sich nicht um bloße Staffagebauten, sondern um Lustschlösschen mit komfortablen Räumlichkeiten, die architektonische Schmuckstücke darstellen. Die Pagodenburg liegt am kleineren, nördlichen See, der deshalb auch Pagodenburger See genannt wird. Die Badenburg befindet sich am größeren, südlichen See, der daher auch als Badenburger See bezeichnet wird. Die Amalienburg, das größte der Parkschlösschen, ist Mittelpunkt eines rechteckigen, an das Gartenparterre südlich angrenzenden Gartenteils.

Badenburg

Die Badenburg befindet sich am südöstlichen Ende des Großen Sees. Das Bauwerk dominiert einen Teil des Sees, da es in eine geschickte Sichtachse eingefügt auch von Norden gesehen werden kann. Das Schlösschen wurde von Joseph Effner von 1718 bis 1721 erbaut. Es dient dem Zweck, komfortabel ein Bad genießen zu können; eine zeitgenössische Neuheit, die auf französische Badezimmer und türkische Bäder zurückgehen dürfte, und ein willkommener Luxus für die Mitglieder des Hofes.

Der Zugang zu den Innenräumen erfolgt über zwei Freitreppen, eine nach Süden und eine ausladende nach Norden; diese öffnet den geräumigen Saal hin zum See. Die anderen Räume des Erdgeschosses sind: südwestlich das Bad, südöstlich das Schlafzimmer mit angrenzendem Schreibkabinett und Garderobenzimmer, in der Mitte ein Spielezimmer mit Durchgang zum bereits erwähnten Saal. Der Saal weist festliches Schmuckdekor von Charles Dubut und ein Deckenfresko, kopiert nach Jacopo Amigoni, auf. Drei Räume sind mit chinesischen Tapeten ausgestattet. Während zwei davon Szenen aus dem fernöstlichen Alltag zeigen, sind auf der dritten Pflanzen, Vögel und Schmetterlinge in rosa-grüner Farbgebung zu sehen.

Das Badezimmer wird fast vollständig durch das recht große Badebecken eingenommen, das mit holländischen Fliesen ausgelegt ist. Die mit Stuckmarmor verkleidete Galerie wird von einem schmiedeeisernen Geländer von Antoine Motté abgeschlossen. Die Decke des Badesaales ist mit einem passenden, Nymphen und Najaden zeigenden Motiv geschmückt. Die zur Warmwasserbereitung erforderlichen technischen Anlagen befinden sich im Untergeschoss.

Die südliche Treppe wird von zwei Löwenfiguren aus Sandstein flankiert, die wohl um 1769 aufgestellt wurden. Sie stammen von Charles de Groff. Die Treppe verknüpft das Schlösschen mit einem weiten Wiesental, dem Löwental, das mit einem Ha-Ha abschließt.

Pagodenburg

Die Pagodenburg wurde als maison de plaisance unter Leitung von Joseph Effner 1716 bis 1719 erbaut. Bereits 1767 erfolgte eine Überarbeitung durch François Cuvilliés d. Ä. in der Art des Rokoko. Das doppelgeschossige Gebäude ist ein achteckiger Bau mit vier sehr kurzen Flügeln, deren Anordnung einen kreuzförmigen, nord-südlich ausgerichteten Grundriss bildet.

Das Erdgeschoss besteht aus einem einzigen Raum, dem ganz in blau und weiß gehaltenen Salettl. Dessen Wände bedeckten nahezu vollständig Keramikkacheln im holländischen Stil. Die Decke ist mit orientalisch anmutendem Figuraldekor bemalt. Auch die Fliesen des Fußbodens greifen die Farboptik des Raums auf. Im Salettl befinden sich ein runder Tisch, mehrere Kanapees sowie ein schwerer Kristalllüster.

Im Obergeschoss ist die Pagodenburg indes viergeteilt. Während ein Flügel dem Treppenaufgang vorbehalten ist, beherbergen die anderen drei einen Ruheraum, den chinesischen Salon sowie das kleinere chinesische Kabinett. Den beiden letztgenannten hat man, dem Zeitgeschmack der Chinoiserie entsprechend, ein fernöstliches Ambiente gegeben. Wände und Türen sind in schwarzem Lack gehalten, auf dem farbenfrohes exotisches Dekor aufgebracht wurde. Die Kasettenfeldern der Wandvertäfelung zeigen blühende Bäume in markanter Gold-Weiß-Optik. Eine chinesische Lackkommode vervollständigt das Ambiente. Anders als bei den Tapeten der Badenburg handelt es sich im chinesischen Kabinett der Pagodenburg aber nicht um Originalstücke aus China, sondern Nachahmungen aus Europa.

Ein Nachbau der Pagodenburg befindet sich in Rastatt. Markgräfin Franziska Sibylla Augusta von Baden war anlässlich eines Besuchs bei Kurfürst Maximilian so beeindruckt, dass sie sich die Pläne nach Rastatt schicken ließ. Dort entstand unter Leitung des Hofbaumeisters Johann Michael Ludwig Rohrer die Rastätter Pagodenburg.

2003 wurde eine umfassende Restaurierung der Pagodenburg abgeschlossen.

Amalienburg

Die Amalienburg liegt im Amalienburger Garten, der sich an das Gartenparterre nach Süden anschließt. Sie wurde nach Plänen von François Cuvilliés d. Ä. von 1734 bis 1739 als Jagdschlösschen erbaut.

Der einstöckige Rokokobau war ein Geschenk von Kurfürst Karl Albrecht an seine Frau Amalie. Die Stuckarbeiten und Schnitzereien des Jagdschlösschens wurden von Johann Baptist Zimmermann und Joachim Dietrich besorgt. Der Eingang führt zu dem zentral gelegenen, runden Spiegelsaal, dessen Spiegelwände die äußere Natur abbilden. Im Norden schließen das Jagdzimmer und das Fasanenzimmer, im Süden das Ruhezimmer und das Blaue Kabinett an; von dort ist die Retirade und die Hundekammer zugänglich. An das Fasanenzimmer im Norden grenzt die Küche. Sie ist mit blau-weißen Kacheln im chinesischen Stil gefliest, die Blumen und Vögel zeigen. In dieser Küche wurde 1735 ein von François Cuvilliés d. Ä. entworfener Castrol Herd (oder Topfherd; der Name Castrol ist abgeleitet vom französischen Wort Casseroles, d. h. Kochtöpfe), der erste Herd mit geschlossenem Feuerkasten und obenliegender, durchlöcherter Herdplatte, eingebaut.

Staffagebauten

Magdalenenklause

Die in Anmutung einer künstlichen Ruine gestaltete Eremitage wurde durch Joseph Effner erbaut (1725-28). Sie liegt ein wenig versteckt im nördlichen Teil der Parkanlage, jedoch recht nahe beim Schloss, sollte sie doch als Einsiedelei dem König als Ort der kontemplativen Ruhe dienen und für ihn rasch zu erreichen sein.

Das Erdgeschoss des Bauwerks enthält im Anschluss an ein Vestibül und ein Vorzimmer ein kleines Kabinett und einen Speisesaal sowie ein Gebetszimmer. Der eigentümlichste Raum stellt die in Hauptraum und Apsis gegliederte Kapelle dar, eine Grotte, deren Wände mit phantastischen Stuckaturen, Muscheln und Kieselsteinen verziert sind. Die Ausstattung erfolgte durch Johann Bernhard Joch, die in Stuck ausgeführte Figur der büßenden Magdalena von Giuseppe Volpini und die Deckenfresken von Nikolaus Gottfried Stuber.

Der Apollotempel

Der Apollotempel liegt auf einer Halbinsel am Ufer des südlichen Sees. Es handelt sich um einen Rundtempel mit zehn Säulen im korinthischen Stil. Dieser Monopteros erlaubt einen Ausblick über die Wasserfläche. Mehr noch ist der Monopteros ein Blickfang in der malerischen Parklandschaft. Das Bauwerk wurde noch von Leo von Klenze geplant und dann von Carl Mühlthaler erbaut (1862-65). Im Innern befindet sich eine Marmorstele mit einer Widmung Ludwig I.

Das Dörfchen

Die Gebäude des Dörfchens stehen am Nordufer des südlichen Kanals, der das Wasser aus dem Großen See abführt. Die bewohnbaren Häuser stellen ein Zitat des Landlebens in höfischer Zeit dar – die Sehnsucht nach der (vermeintlichen) Idylle der Welt der Bauern und Hirten. Vorbilder finden sich in einem Staffagedorf im Park von Chantilly (1774) und im "Hameau de Trianon" im Park von Versailles (1783).

Im Nymphenburger Dörfchen besonders zu nennen ist das Grüne Brunnhaus, das eine Wassermühle und Druckpumpen beherbergt: Über einen kleinen Abzweig wird Wasser aus dem südlichen Kanal, der noch das Niveau des Würmkanals hat, in den Keller des Gebäudes geführt, wo, für den Gartenbesucher unsichtbar, das Gefälle zur Energiegewinnung genutzt wird. Die Maschine wurde 1803 von Joseph Baader konstruiert. Sie wurde mehrfach erneuert und versorgt noch heute die Fontäne im Gartenparterre.

Zweckbauten

Die alten Gewächshäuser

Die Gewächshäuser des Nymphenburger Parks, nicht zu verwechseln mit denen des nahegelegenen Botanischen Gartens, schließen an die drei Blumengärten nach Norden an. Sie stehen in einer Zeile, die parallel zum Grundriss des Gartenparterres und dem Kanal-Rechteck angeordnet ist. Das östliche Gewächshaus wurde 1807 erbaut, nach einem Brand dann von Carl Mühlthaler 1867 neu errichtet, diesmal als Konstruktion aus Eisen und Glas. Es trägt daher bis heute den Namen Eisernes Haus. Das mittlere Gewächshaus ist das Geranienhaus, das Sckell 1816 aufführen ließ. Westlich steht das Palmenhaus, ebenfalls von Sckell (1820). Es erhielt 1830 eine Warmwasserheizung.

Skulpturenprogramm

Das Bildprogramm des Nymphenburger Gartens ist der römischen Mythologie entlehnt. Die Skulpturen sind über einen größeren Zeitraum entstanden. Die Anzahl männlicher und weiblicher Gottheiten hält sich die Waage.

Statuen im Gartenparterre

Das Gartenparterre weist zwei Arten plastischen Schmucks auf. Es handelt sich um zwölf Ziervasen, alle gleichermaßen gesockelt, jede mit figürlichem Relief in Form eines Frieses mit Puttendarstellung passend zur antik-mythologischen Thematik der Statuen. Diese zwölf großen Statuen, ebenfalls auf Sockeln und alle im selben Maßstab, stellen antike Gottheiten dar.

Währenddessen die Vasen an den Schmalseiten der vier das Gartenparterre bildenden Kompartimente aufgestellt sind, befinden sich die Standbilder an ihren Längsseiten. Von der gartenseitigen Schlosstreppe aus betrachtet sind dies ganz links: Merkur, Venus, Bacchus; ganz rechts: Diana, Apollo, Ceres; am Mittelweg einander gegenüberstehend: Kybele und Saturn, Jupiter und Juno, Proserpina und Pluto.

Roman Anton Boos schuf alle Ziervasen (1785-1798) und die Figuren des Bacchus (1782), des Merkur (1778), des Apollo (1785), der Venus (1778), der Diana (1785) und der Ceres (1782). Dominikus Auliczek fertigte die Statuen der Proserpina (1778), der Juno (1791-92), des Pluto (1778) und des Jupiter (1791-92). Die Figuren des Saturn und der Kybele stammen von Giovanni Marchiori (beide 1765).

Statuen an der Großen Kaskade

Zwischen dem oberen und unteren Kaskadenbecken befinden sich beidseitig des fallenden Wassers zwei Liegefiguren von Giuseppe Volpini, Sinnbilder der Flüsse Isar und Donau (1715-17). Weitere acht Standbilder sind symmetrisch um das obere Becken aufgestellt. Es sind dies: Herkules und Athena, ebenfalls von Giuseppe Volpini (1717-15, ursprünglich für den Garten des Schleißheimer Schlosses), ferner Flora und Äolus von Charles Dubut (1725), Mars und Minerva von Roman Anton Boos (1775), sowie Thetis und Neptun von Guillaume de Groff (1765 und 1775).

Gruppe des Pan

Am Weg von der Badenburg nach Norden findet sich linkerhand die von Buschwerk umgebene Skulptur des Ruhenden Pan, der auf der Hirtenflöte (Syrinx) spielt. Die Sitzfigur stammt von Peter Lamine (1815). Eine künstliche Felsenquelle am Fuß des Felsens speist einen kleinen Bach, der unter Bäumen zwanglos in nordöstliche Richtung fließt. Pan ist der griechische Schutzgott der Hirten und Herden, er symbolisiert die ungezügelten Kräfte der Natur. Pan-Darstellungen zählen zu den beliebten Motiven der Skulpturenprogramme der Gartenkunst.

Plastischer Schmuck in den Blumengärten

Im östlichen Blumengarten befindet sich eine Brunnenfigur, die von Peter Lamine angefertigt wurde (1816). Eine Gruppe mit Figuren von Paris, Venus, Juno und Minerva schmückt den mittleren Blumengarten; die Plastiken sind von Landolin Ohmacht in Sandstein ausgeführt (1804-07). Nach einem Entwurf von Peter Lamine schuf Johann Nepomuk Haller ein Brunnenputto (1818).

Die Inszenierung der Landschaft

Das Wegenetz

Den Park durchzieht ein kunstvolles System von Fußwegen. Es gestattet auch lange Spaziergänge, ohne dass Strecken zweimal begangen werden müssen. Alle Wege sind wassergebunden ausgeführt, zusätzliche Fahrwege wie im Englischen Garten existieren nicht.

Im großen Parterre und in den Blumengärten orientiert sich das Wegenetz an den geraden Linien des französischen Gartens: Vom mit feinem Kies belegten Platz vor der gartenseitigen Schlosstreppe führt eine raumgreifende Verbindung zur Gartenfontäne und weiter zum Endbassin des Mittelkanals; der Spaziergänger bewegt sich hier auf der großen Ost-West-Achse, die den Mittelbau des Schlosses zum Zentrum hat. Nördlich und südlich befinden sich parallel dazu zwei Wege, beide mit Sitzbänken, Baumreihe und Hecke. Parallele Wege begleiten den Mittelkanal dann weiter bis zum unteren Bassin der Großen Kaskade, dieses und das obere Bassin sind trapezförmig und rechteckig von Wegen umschlossen. Hiermit ist der Bereich geometrischer Verbindungen bereits erschöpft.

Im südlichen Amalienburger Gartenteil und im gesamten Landschaftspark finden sich ausschließlich Wege, die, in mannigfaltigen Schwüngen ein großzügiges Netz mit unregelmäßigem Grundriss bilden. Es vermittelt dem Spaziergänger ein Gefühl ungezwungener Bewegung in einem Landschaftsraum, der einen eigenen, in sich geschlossenen Kosmos darstellt, dessen Besucher sich der alltäglichen Welt entrückt wähnen. Ein erheblicher Anteil der Wege führt durch Wald, dessen Saum an vielen Stellen jedoch so gestaltet ist, dass er nicht immer bis an den Weg heranreicht: ein besonderes, für Friedrich Ludwig Sckell typisches Gestaltungsprinzip. Sckell ist alleiniger Schöpfer dieses Wegesystems, das bis heute kaum verändert wurde. Es ist der Schlüssel zum Erleben der Landschaftsinszenierung des Nymphenburger Parks.

Die Vorwegnahme der virtuellen Realität

Bereits durch die Einbeziehung der Wasserflächen, die als kleine, glitzernde Flecken in den beiden Durchsichten erkennbar bleiben, entsteht eine unerwartete Tiefenwirkung; die Ausdehnung des Parks erscheint gesteigert. Dieser Effekt entwickelt sich dem Betrachter erst nach längerem Hinsehen. Die Durchsichten erhalten die Funktion eines Perspektivs in eine idyllische Welt. Die je nach Tages- und Jahreszeit und Witterung wechselnden Beleuchtungsverhältnisse geben immer neuen Nuancen Gelegenheit, sich zu entfalten, sogar der Himmel scheint manchmal in die Inszenierung mit einbezogen.

Die abgesenkte Gartenmauer (Ha-Has)

Die eigentümliche Bezeichnung Ha-Ha oder auch Aha für eine tiefer gelegte Mauer oder für einen Graben, der ein Teilstück einer Gartenmauer ersetzt, stammt von dem Erstaunen des Besuchers, wenn er beim Begehen des Parks erkennt, wie dieser Trick zur visuellen Erweiterung des Gartens funktioniert. Dieses Gestaltungsmittel wird im frühen 18. Jahrhundert in die Gartenkunst eingeführt, seine Konstruktionsweise wird von Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville beschrieben.

Im Nymphenburger Park finden sich gleich vier Ha-Has, drei große und ein kleineres. Sie verlängern die Sichtmöglichkeiten durch die Wiesentäler bis ins Umland. Der Überraschungseffekt stellt sich beim Spaziergänger unweigerlich ein, wenn er die betreffenden Stellen der Gartenmauer erreicht. Sie wurde um 1735 errichtet und umschließt den gesamten Park fast vollständig, ausgenommen die Ostseite, die vom Schloss begrenzt wird. Die Mauer ist durchgehend grob verputzt; an zwei der westlichen Ecken weist sie zwei funktionslose Türmchen auf.

Die Durchblicke

Eine besondere Attraktion für das Auge des Besuchers stellen die langen Sichtschneisen dar, die von der gartenseitigen Schlosstreppe eingesehen werden können und zum ruhigen Betrachten und Erleben von Licht, Schatten und Farbnuancen abhängig von Tages- und Jahreszeit einladen. Die nach Westen zeigende Mittelachse führt das Auge zur in der Ferne erahnbaren Kaskade, über der im Sommer abends der Sonnenuntergang beobachtet werden kann, ein Zitat absolutistischer Größe, das Friedrich Ludwig Sckell bei seiner Umgestaltung zum Landschaftspark hat bestehen lassen. Symmetrisch rechts und links der Mittelachse dagegen die Sichtschneisen in die Parklandschaft, eine Illusion von Unendlichkeit, eine Idylle, wie von der Natur geschaffen.

Nördliche Durchsicht

Die nördliche Durchsicht besteht aus einer Rasenschneise Richtung Westnordwest mit einem unregelmäßigem Gehölzsaum. Sie beginnt am Bassin des Mittelkanals westlich des Gartenparterres. Die Schneise führt den Blick über fast die gesamte Wasserfläche des Pagodenburger Sees. Sie endet en einem Ha-Ha, die Sicht führt jedoch über die Parkgrenze hinaus in die benachbarte Grünfläche.

Südliche Durchsicht

Die südliche Durchsicht besteht aus einer Rasenschneise Richtung Westsüdwest; sie beginnt ebenfalls am Bassin des Mittelkanals, öffnet sich jedoch weiter und führt über den Nordzipfel des Badenburger Sees. Am Westufer des Sees wird die Sichtschneise als schmales Rasenband bis zur Parkgrenze geführt, so sie ebenfalls mit einem Ha-Ha endet.

Ökologie des Nymphenburger Schlossparks

Der Nymphenburger Schlosspark mit seinen vielfältigen Landschaftselementen bietet vielen Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum. Hervorzuheben sind die naturnahen Mischwaldbestände mit vielen sehr alten Bäumen. Besonders wertvoll sind dabei die Totholzanteile, die Nistmöglichkeiten für viele Vogelarten bieten. In der Nähe der Badenburg kann man fast täglich einen Waldkauz schlafend in einer Baumhöhlenöffnung beobachten. In einigen Baumhöhlen lebt auch der sehr seltene Eremitenkäfer (Osmoderma eremita). Auf den Magerwiesen im Park findet man seltene Schmetterlingsarten, wie z. B. Großes Ochsenauge, Kaisermantel, Zitronenfalter, Aurorafalter und Großer Schillerfalter. Der Kugelweiher ganz im Norden des Parks beherbergt Erdkröte, Grasfrosch, Ringelnatter und mehrere Libellenarten.

Der Nymphenburger Schlosspark ist als Landschaftsschutzgebiet geschützt. Er wurde darüberhinaus als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet Nr. 7834-301) für den europäischen Biotopverbund an die Europäische Union gemeldet.

Zugang

Der Nymphenburger Park wird von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, die ihren Hauptsitz im Schlossgebäude Nymphenburg hat, betreut. Der Zugang für Fußgänger ist aus unterschiedlichen Richtungen möglich: Der Haupteingang befindet sich unter der nördlichen Verbindungsgalerie zwischen Mittelbau und Kronprinzenbau (Arkadendurchgang). Nebeneingänge finden sich an verschiedenen Stellen der Parkmauer. Es existiert nach Norden ein Durchgang zum Botanischen Garten. Das Schloss und sein Park sind mit der Trambahn gut erreichbar; vor der Schlossfassade befindet sich ein Parkplatz für PKW und Busse.

Siehe auch

Weblinks

- Commons: Schloss Nymphenburg – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

- Schlosspark Nymphenburg, Seite der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser- Gärten und Seen