Nosferatu (Sagengestalt)

Nosferatu ist ein angeblich rumänischer Name für einen Vampir. Im rumänischen Volksglauben existiert ein solches Wesen nicht.

Beschreibung

Die früheste bekannte schriftliche Verwendung des Begriffes findet sich in einem deutschsprachigen Artikel von Wilhelm Schmidt, Professor am k.k. Staats-Gymnasium in Hermannstadt, Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumänen Siebenbürgens aus dem Jahr 1865: „Hieran reihe ich den Vampyr – nosferatu. Es ist dies die uneheliche Frucht zweier unehelich Gezeugter oder der unselige Geist eines durch Vampyre Getödteten, der als Hund, Katze, Kröte, Frosch, Laus, Floh, Wanze, kurz in jeder Gestalt erscheinen kann und wie der altslavische und böhmische Blkodlak, Vukodlak oder polnische Mora und russische Kikimora als Incubus oder Succubus – zburatorul – namentlich bei Neuverlobten sein böses Wesen treibt. Was hierüber vor mehr als hundert Jahren geglaubt und zur Abwehr geübt wurde, ist noch heute wahr, und es dürfte kaum ein Dorf geben, welches nicht im Stande wäre Selbsterlebtes oder doch Gehörtes mit der festen Überzeugung der Wahrheit vorzubringen.“[1]

Der Begriff wurde danach von der schottischen Reiseschriftstellerin Emily Gerard, die möglicherweise Schmidts Artikel gelesen hatte, in ihrem Buch The Land beyond the Forest. Facts and Fancies from Transylvania (2 Bände, 1888) genutzt.[2] Bereits drei Jahre zuvor hatte sie in einem Magazin über den Volksglauben der Bewohner von Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, berichtet.

Emily Gerard war mit einem Offizier der k. u. k. Kavallerie polnischer Herkunft verheiratet, der in Temesvar stationiert war. Da sie an Land und Leuten interessiert war, unternahm sie häufiger Ausflüge ins benachbarte Transsilvanien. Angesichts ihrer mangelnden Kenntnisse des Rumänischen sowie des Ungarischen bediente sie sich eines Dolmetschers, der vermutlich die Aussagen der nach ihrem Volksglauben befragten Rumänen nicht wortgetreu übersetzte. Es ist anzunehmen, dass die Autorin sich an die Gebildeten unter den Rumänen wandte, also an die orthodoxen Geistlichen.

Gerard beschreibt den Nosferatu als bösartiger als den Strigoi, den Vampir im realen transsilvanischen Volksglauben, und schreibt viele seiner Eigenschaften dem Nosferatu zu. Nach Gerard gäbe es neben dem lebenden, dem unehelichen Nachkommen zweier unehelicher Personen, den toten Nosferatu, der sich von menschlichem Blut ernähre und so getötete Menschen in weitere Nosferatu verwandle. Um die Verwandlung in einen Vampir zu verhindern, würde ein Nagel in die Stirn geschlagen oder der Leichnam mit dem Fett eines Schweins eingerieben, das am Fest des Heiligen Ignatius von Antiochien geschlachtet wurde. In „sehr hartnäckigen Fällen von Vampirismus“ werde der Kopf abgetrennt und der Mund mit Knoblauch gefüllt oder das Herz verbrannt und die Asche über das Grab gestreut. Einen Zweig Wildrosen über den Leichnam zu legen oder am Todestag mit Weihrauch um das Grab zu gehen, soll den Vampir daran hindern, das Grab zu verlassen. Getötet werde der Vampir, indem ein Pfahl durch den Leichnam getrieben oder ein Pistolenschuss in den Sarg abgefeuert werde.

Woher Emily Gerard die einzelnen Bestandteile ihrer Schilderung vom Nosferatu genommen hat, ist unklar. Es scheint, dass sie verschiedene Bruchstücke, die sie gesammelt hatte, zu einem Vampirbild verschmolz, das rumänischen Glaubensvorstellungen nur sehr bedingt entsprach. Sie wollte einen Bestseller schreiben, keine volkskundliche Abhandlung. Zu diesem Zweck war sie gezwungen, den zeitgenössischen Lesergeschmack zu bedienen. Bei Reiseberichten über Völker, die vom europäischen Standpunkt her zivilisationsfern waren – sowohl in den Randgebieten Europas als auch in Übersee –, erwartete das Publikum die Beschreibung von skurrilen oder erschreckenden Sitten und Glaubensvorstellungen, und die von Emily Gerard präsentierte Schilderung eines aberwitzigen Vampirglaubens entsprach dem Bild, das sich die Briten vom „Land hinter den Wäldern“ machen wollten.

Heinrich von Wlislocki beschreibt in seinem Aufsatz über die „Quälgeister im Volkglauben der Rumänen“ den Nosferat wie folgt:

„Der gefährlichste Quälgeist im rumänischen Volkglauben, der nicht nur schlafenden Menschen vom Blute saugt, sondern auch als Incubus und Subcubus eine gefährliche Rolle spielt, ist der Nosferat. Dem Volkglauben nach ist der Nosferat das uneheliche Kind zweier Leute, die selber uneheliche Kinder sind. Der Nosferat kommt leblos auf die Welt, in die Erde vergraben aber erwacht er zu Leben und kehrt nimmer in sein Grab zurück, sondern nimmt verschiedene Gestalten an. Bald erscheint er als schwarze Katze, oder als schwarzer Hund, oder als Käfer, als Schmetterling, ja selbst als Strohhalm. In solchen Gestalten besucht er nachts die Menschen und zwar wenn er männlichen Geschlechtes ist, Weiber; ist er aber weiblich, so stattet er Männern seine Besuche ab. Als blutsaugendes Wesen tritt er nur bei älteren Leuten auf; mit jüngern aber vermischt er sich geschlechtlich, die dann abzehren, hinsiechen und gar bald sterben. Oft kommt es vor, dass Weiber vom Nosferat geschwängert werden und Kinder gebären, die gar hässlich, am ganzen Leibe mit Haaren dicht bedeckt sind und gar bald Moroiu werden. Als schöner Jüngling, beziehungsweise als üppig schöne Maid erscheint nächtlicher Weile der Nosferat bei dem betreffenden Menschen, der sich seinen Umarmungen nicht entwinden kann und in halbwachem Zustand, kraft- und machtlos, sich den Gelüsten des Nosferat überlassen muss. Oft erscheint er an einsamen Orten auch am Tage solchen Jünglingen und Maiden, die er früher schon nächtlicher Weile besucht hat. Maide, die ausser der Ehe geschwängert werden, reden sich häufig genug auf den Nosferat aus. Brautleuten ist der Nosferat besonders gefährlich. In der Brautnacht erscheint oft ein Nosferat bei der Braut, ein anderer beim Bräutigam, und erst nach geschehener Umarmung, wenn sich dann diese Quälgeister mit lautem Gelächter und gewöhnlich in der Gestalt einer dünnen Rauchsäule entfernen, ihren Irrtum wahrnehmen. In den meisten Fällen kommt es aber zu keiner Umarmung, sondern es machen diese Quälgeister das junge Weib unfruchtbar oder den Mann impotent. In siebenbürgischen Ehescheidungprozessen wird häufig als Grund der Impotenz der Nosferat angeführt. Um sich die Brautnacht vor dem Besuch des Nosferat zu sichern, besprengen in vielen Ortschaften die Brautleute ihr Lager mit Weihwasser oder legen darunter Kohlen, aus dem Weihrauchbecken der Kirche genommen. In manchen Gegenden hält man es für die Sicherheit der Brautleute für genügend, wenn während der Brautnacht ein Hund in ihrer nächsten Nähe sich befindet. Dem Volkglauben der Siebenbürger Rumänen gemäss fährt der Nosferat in seinem neunundneunzigsten Lebensjahre zur Hölle hinab, wo er im Dienste der Teufel treulose Eheleute quält.“

Etymologie

Die Etymologie des Begriffs Nosferatu ist bis heute ungeklärt. Nach der üblichsten Annahme stammt Nosferatu von altgriechisch νοσοφόρος nosophóros oder altgriechisch νοσηφόρος nosēphóros, deutsch ‚Krankheit bringend‘[4] der griechischen Volksmythologie. Gordon Melton nimmt an, dass der Begriff durch die orthodoxe Kirche in Rumänien zur Verbreitung gekommen ist und in nesufur’atu umgewandelt wurde, da bei Geistlichen Kenntnisse der griechischen Sprache weit verbreitet waren.

Einer anderen Theorie zufolge war im damaligen Rumänisch in Transsilvanien Nesuferitu eine Umschreibung für den Teufel (wörtlich ‚der nicht zu Ertragende/Unausstehliche/Zu-Meidende‘), zusammengesetzt aus der Vorsilbe ne- ‚nicht‘ und suferit (Infinitiv: a suferi ‚ertragen‘, ‚ausstehen‘). In der modernen rumänischen Sprache ist der Begriff immer noch gebräuchlich, wenn er auch heute nicht mehr zwangsläufig mit dem Satan in Verbindung gebracht werden muss, sondern auch lediglich für eine verfluchte Person stehen kann.[5]

Emily Gerards Schilderungen wurden von Bram Stoker für seinen Roman Dracula (1897) als Informationsquelle genutzt. Im 16. Kapitel des Romans wird der Name von Abraham van Helsing benutzt und mit „Untoter“ übersetzt.[6] Der Wortbestandteil No- ließ Stoker vermutlich annehmen, dass die Übersetzung ‚Un-Toter‘ lauten müsse. Allerdings lautet die korrekte rumänische Vorsilbe ne- (im Lateinischen in-). Im 18. Kapitel werden die Fähigkeiten und Schwächen des Nosferatu beschrieben, wobei Stoker die Angaben Gerards über den Nosferatu und den Werwolf mit eigenen Vorstellungen verbunden hat, darunter die Verwandlung in eine Fledermaus und das Fehlen eines Spiegelbilds.[7]

Nosferatu in den Medien

Nosferatu im Film

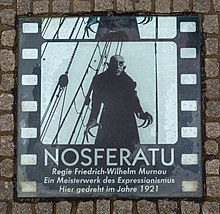

In den Film eingeführt und dadurch popularisiert wurde der, von Stoker entlehnte, Begriff „Nosferatu“ bereits 1922 in der ersten Verfilmung des Dracula-Romans, Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens von F. W. Murnau. Auf Grund der fehlenden Verfilmungsrechte wurden die Namen der Figuren, die Schauplätze sowie etliche Details der Handlung abgeändert. Aus Graf Dracula wurde Graf Orlok – in Zwischentiteln auch als Nosferatu bezeichnet. Auch das Erscheinungsbild des Vampirs (gespielt von Max Schreck) wurde im Vergleich zur Vorlage massiv überarbeitet (das Makeup-Design stammte von Albin Grau, der den Film auch produziert hat.) Dieser Vampir hat einen kahlen Schädel, spitze Ohren, überlange krallenartige Fingernägel und vor allem nicht, wie bei Stoker beschrieben, spitze Eckzähne, sondern stattdessen spitze Schneidezähne, was ihm ein nagetierähnliches Aussehen verleiht. Eine Assoziation, die nicht zufällig gewählt scheint. Frieda Grafe schreibt: „Bram Stoker verlegt nach Bremen ins Pestjahr 1838. Der Vampir hat einen Rattenkopf, ihm folgt eine Rattenarmee.“[8] Der Autor des Films, Henrik Galeen, präzisiert: „Der Vampyr wird dann womöglich zu einem Symbol der Pest.“[9] Dass der Vampir als Herr der Ratten Seuchen ins Land einschleppt, entspricht einer der etymologischen Deutungen des Begriffs Nosferatu als „Krankheit bringend“ (siehe oben). Jürgen Müller schreibt dazu sinnentsprechend: „Mehrfach werden unmittelbar nach dem Erscheinen Nosferatus Ratten gezeigt und sein Gesicht erscheint diesem Tier sogar physiognomisch angeglichen. Auf diese Weise wird der Vampir zu einem Sinnbild der Pest stilisiert, seine Gegenwart ist gleichbedeutend mit der Präsenz von Krankheit.“[10]

Eine sich optisch und inhaltlich teilweise sehr eng an den Vorgängerfilm anlehnende Neuverfilmung drehte Werner Herzog 1979: Nosferatu – Phantom der Nacht. Hier spielte Klaus Kinski den Untoten, der nun allerdings wieder den Namen Dracula trägt. Makeup und das sonstige äußerliche Erscheinungsbild des Grafen sind jedoch nahezu identisch mit der Murnau-Version. Im Vergleich zur Vorlage nehmen die Szenen mit den Ratten und der Pest in diesem Film noch wesentlich mehr Raum ein.

Eine Quasi-Fortsetzung dieses Films erschien 1988: Nosferatu in Venedig (Regie: Augusto Caminito), erneut mit Klaus Kinski in der Titelrolle. Dieser italienische Streifen hat jedoch weder von der Story her noch vom Aussehen des Vampirs viel mit Werner Herzogs Film zu tun – so ist etwa Nosferatu jetzt langhaarig statt kahlköpfig. Kinski hatte sich geweigert, erneut die langwierige Maskenprozedur über sich ergehen zu lassen, weswegen jetzt nur noch die Rattenzähne an seine vorherige Darstellung des Nosferatu erinnern.

Eine fiktive Entstehungsgeschichte von Murnaus Nosferatu von 1922 erzählt E. Elias Merhige in seinem Film Shadow of the Vampire (2000). Die Handlung basiert auf einer kolportierten Legende, dass Max Schreck eventuell gar kein Schauspieler, sondern in Wirklichkeit ein echter Vampir gewesen sei. Hier zeigt Nosferatu (alias Orlok alias Max Schreck) – verkörpert durch Willem Dafoe – wieder das aus den ersten beiden Filmen bekannte Erscheinungsbild. Allerdings nimmt nur die Filmcrew (im Film) an, dass es sich dabei um Maskeneffekte handelt, denn tatsächlich trägt „Max Schreck“ im Film gar keine Maske, sondern man sieht sein „reales“ Aussehen.

Erneut erschien Dracula in seiner filmischen Inkarnation als Nosferatu 2023 im Kino. In Die letzte Fahrt der Demeter von André Øvredal wird Dracula (dargestellt von Javier Botet) im Abspann als „Nosferatu“ bezeichnet. Ein weiteres Mal wird die Gestalt mit kahlem Schädel, spitzen Ohren, krallenartigen Fingernägeln und extrem hagerem Körperbau gezeigt. Einen Unterschied zu den Versionen von Murnau und Herzog gibt es allerdings: Nosferatu befehligt diesmal nicht ein Heer von Ratten, sondern die Ratten fliehen im Gegenteil vor seiner Präsenz. Stattdessen kann der Vampir nun, wie bei Stoker beschrieben, die Form einer großen Fledermaus annehmen. Dementsprechend erinnert das Makeup auch eher an eine Fledermaus als an eine Ratte, was besonders an der Nase und an den Zähnen sichtbar wird.

Zwei Remakes von Murnaus Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens befinden sich derzeit[11] in der Postproduktion: Nosferatu: A Symphony of Horror von David Lee Fisher (mit Doug Jones in der Titelrolle)[12], sowie Nosferatu von Robert Eggers, mit Bill Skarsgård als Nosferatu/Orlok und Willem Dafoe, der in Shadow of the Vampire selber den Nosferatu gespielt hatte, nun als Van-Helsing-ähnlichem Vampirjäger.

Darüber hinaus zu erwähnen wäre noch der Erotik-Horrorfilm Nosferatu – Vampirische Leidenschaft (1998) von Anne Goursaud. Der Titel ist irreführend, da der Film sich weder auf Bram Stokers Dracula noch auf einen der bisher beschriebenen Filme bezieht. Hier wurde der Begriff „Nosferatu“ lediglich für die deutsche Veröffentlichung hinzugefügt, im Original heißt der Streifen nur Embrace of the Vampire.

Der für Murnaus Film von 1922 geschaffene Phänotyp des Nosferatu wurde noch in einigen anderen Vampirfilmen eingesetzt. Bekannte Beispiele sind die Figur des Barlow (Reggie Nalder) in Brennen muss Salem (1979) von Tobe Hooper nach dem Roman von Stephen King, der Meister (Mark Metcalf) in der TV-Serie Buffy – Im Bann der Dämonen (1997–2003), Petyr (Ben Fransham) in 5 Zimmer Küche Sarg (2014) von Taika Waititi, und die Figur des Gabriel Bolivar (Jack Kesy) in der von Guillermo del Toro produzierten TV-Serie The Strain (2014–2017).

Andere Medien

Vor allem in Rollenspielen, speziell Vampire: Die Maskerade, Vampire aus der Alten Welt und Vampire: Requiem von der Firma White Wolf, und der darauf basierenden Fernsehserie Embraced – Clan der Vampire sind Nosferatu ein Clan von hässlichen und abstoßenden Vampiren. Das Erscheinungsbild ist durch die Filmvorbilder Graf Orlok in Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens und Graf Dracula in Nosferatu – Phantom der Nacht beeinflusst.

Seit dem Vampirboom der 1990er Jahre findet der angebliche Vampirtypus Nosferatu in verschiedenen Vampirhandbüchern und Vampirlexika Erwähnung und scheint von einigen Autoren nachträglich mit allerlei phantasievollen Eigenschaften angereichert worden zu sein.

In der Romanreihe Tsuki to Laika to Nosferatu von Keisuke Makino heißt ein Projekt, welches Vampire als Testsubjekte für einen geplanten bemannten Weltraumflug der fiktiven Föderalen Republik Zirnitra missbraucht, Nosferatu-Projekt.

Literatur

- Peter Mario Kreuter: Der Vampirglaube in Südosteuropa. Studien zur Genese, Bedeutung und Funktion. Rumänien und der Balkanraum, Weidler, Berlin 2001, ISBN 978-3-89693-709-4 (Dissertation Universität Bonn 2001, 218 Seiten).

- J. Gordon Melton, The Vampire Book: The Encyclodepia of the Undead, Detroit – London 1999, S. 496–497 (Digitalisat).

- Jan Perkowski, The Romanian Folkloric Vampire, in The Vampire: A Casebook, herausgegeben von A. Dundes. Madison, Wisconsin, USA 1988, S. 35–46.

- Harry Senn, Were-Wolf and Vampire in Romania, New York 1982.

- Montague Summers, The Vampire in Lore and Legend, Toronto 2001 (zuerst unter dem Titel The Vampire in Europe, London 1929).

- Emily Gerard: The Land Beyond the Forest: Facts, Figures, and Fancies from Transylvania by Gerard. Harper & Brothers, New York 1888, Kap. 25, S. 180–187 (gutenberg.org).

Einzelnachweise

- ↑ Wilhelm Schmidt: Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumänen Siebenbürgens. In: Österreichische Revue. Band 3, Nr. 1. Verlag von Carl Gerold’s Sohn, Wien 1865, S. 211 ff., hier 224 (com.au [abgerufen am 17. Januar 2022]).

- ↑ Die den Nosferatu betreffenden Passagen aus Gerards Artikel von 1885 sind abgedruckt bei Leonard Wolf (Herausgeber), Dracula. The Connoisseur’s Guide, New York 1997, S. 21–22.

- ↑ Heinrich v. Wlislocki, Quälgeister im Volkglauben der Rumänen, in: Am Ur-Quell. Monatschrift für Volkskunde, 6. Bd., 1896, herausgegeben von Friedrich S. Krauss, S. 108ff., hier 108f. (in Antiqua) https://archive.org/details/bub_gb_z0ISAAAAYAAJ/page/n117

- ↑ Franz Passow, neu bearbeitet und umgestaltet von Val. Chr. Fr. Rost, Friedrich Palm, Otto Kreußler, Karl Keil und Ferd. Peter: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Band 2, Nr. 1. Friedrich Christian Wilhelm Vogel, Leipzig 1852, S. 363, Sp. 2 (google.com [abgerufen am 16. Oktober 2023]).

- ↑ NESUFERIT - Definiția din DEX. Auf: Archeus.ro - Resurse lingvistice pentru limba română

- ↑ Bram Stoker: Dracula. 1897, S. 253, abgerufen am 10. Oktober 2023 (englisch).

- ↑ Bram Stoker: Chapter 18: Dr. Seward's Diary. In: Dracula. (wikisource.org [abgerufen am 16. Oktober 2023]).

- ↑ Zitiert nach Infos zu einer Vorführung 2022 im Filmmuseum München

- ↑ Ebenfalls zitiert nach Infos zu einer Vorführung 2022 im Filmmuseum München

- ↑ Jürgen Müller: Der Vampir als Volksfeind. Friedrich Wilhelm Murnaus „Nosferatu“: ein Beitrag zur politischen Ikonografie der Weimarer Zeit, in: Fotogeschichte, 19 (1999), H. 72, S. 39–58, Zitat auf S. 41. Abzurufen als PDF hier

- ↑ Stand: 2. Juni 2024

- ↑ Produktionsinfos auf filmaffinity.com