„Nichtreduzierbare Komplexität“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [gesichtete Version] |

PDD (Diskussion | Beiträge) entferne gelöschte Kategorie:Pseudowissenschaft (ohne AWB) |

Zu Kritikabschnitt verschoben und Konjunktiv |

||

| (94 dazwischenliegende Versionen von 69 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

'''Nichtreduzierbare Komplexität''' (oder '''irreduzible Komplexität''') ist ein von Michael Behe benanntes Konzept, mit dem er versucht, [[Intelligent Design]] zu stützen. Er definiert ein irreduzibel komplexes System als ''„ein einzelnes System, das aus mehreren zusammenpassenden und zusammenwirkenden Teilen besteht, die zur Grundfunktion beitragen, wobei das Entfernen irgendeines der Teile bewirkt, dass das System effektiv zu funktionieren aufhört.“'' Mithilfe dieses Konzepts stellt er die Behauptung auf, dass die [[Theorie]], dass das Leben sich durch biologische [[Evolution]] entwickelt hat, unvollständig und unzureichend |

'''Nichtreduzierbare Komplexität''' (oder '''irreduzible Komplexität''') ist ein von [[Michael Behe]] benanntes Konzept, mit dem er versucht, [[Intelligent Design]] zu stützen. Er definiert ein irreduzibel komplexes System als ''„ein einzelnes System, das aus mehreren zusammenpassenden und zusammenwirkenden Teilen besteht, die zur Grundfunktion beitragen, wobei das Entfernen irgendeines der Teile bewirkt, dass das System effektiv zu funktionieren aufhört.“'' Mithilfe dieses Konzepts stellt er die Behauptung auf, dass die [[Theorie]], dass das Leben sich durch biologische [[Evolution]] entwickelt hat, unvollständig und unzureichend sei und dass der Eingriff eines intelligenten Designers notwendig sei, um die Entstehung der Konstruktionen und [[Stoffwechsel]]systeme der [[Lebewesen]] zu erklären. |

||

Er behauptet: |

|||

| ⚫ | |||

: ''„Ein nichtreduzierbar komplexes System kann nicht auf direktem Weg (d. h. durch fortgesetztes Verbessern der ein und derselben Ausgangsfunktion, die durch denselben Mechanismus weiter arbeitet) durch leichte aufeinanderfolgende Änderungen von weniger komplexen Vorläufersystems erzeugt werden, weil jeder Vorläufer zu einem nichtreduzierbar komplexen System, an dem ein Teil fehlt, per Definition funktionsunfähig ist.“''<ref>Michael J. Behe: ''Darwin's Black Box.'' S. 39.</ref> |

|||

| ⚫ | |||

Das Konzept wurde vom |

Das Konzept wurde vom Mitglied des christlich-konservativen [[Discovery Institute]] und Biochemiker [[Michael Behe]] in seinem Buch ''Darwin's Black Box'' (1996) populär gemacht. Darin argumentiert er, dass es biologische Systeme gibt, die in seinen Augen irreduzibel komplex sind, und versucht damit, Intelligent Design zu stützen. |

||

Das Konzept wird von der Wissenschaftsgemeinde ignoriert oder zurückgewiesen, da es vom [[Argumentum ad ignorantiam]] Gebrauch macht und da Behe keine überprüfbaren Hypothesen aufstellt, die im Konflikt zur Evolutionstheorie stehen. Daher wird die irreduzible Komplexität von Wissenschaftstheoretikern als Beispiel für kreationistische [[Pseudowissenschaft]] angesehen, bei der Gott eine |

Das Konzept wird von der Wissenschaftsgemeinde ignoriert oder zurückgewiesen, da es vom ''[[Argumentum ad ignorantiam]]'' Gebrauch macht und da Behe keine überprüfbaren Hypothesen aufstellt, die im Konflikt zur Evolutionstheorie stehen. Daher wird die irreduzible Komplexität von Wissenschaftstheoretikern als Beispiel für kreationistische [[Pseudowissenschaft]] angesehen, bei der ''Gott'' eine Lückenbüßerrolle (''God of the gaps'') zukommt. 2001 musste Michael Behe einräumen, dass seine Arbeit einen Fehler enthält und das Wirken der [[Natürliche Selektion|natürlichen Selektion]] übergeht.<ref>Michael Behe: [http://www.chass.utoronto.ca/~sousa/teach/BEHE.pdf ''Reply to My Critics.''] (PDF; 139 kB). 2001, S. 695.</ref> |

||

== Juristische Auseinandersetzungen == |

== Juristische Auseinandersetzungen == |

||

Im Fall ''Kitzmiller v. Dover Area School District'' (2005) schwor Behe unter Eid, dass sein Komplexitätskonzept die Evolutionsmechanismen nicht |

Im Fall ''Kitzmiller v. Dover Area School District'' (2005) schwor Behe unter Eid, dass sein Komplexitätskonzept die Evolutionsmechanismen nicht ausschließe und dass es keine von Gutachtern gegengeprüften Artikel in einem unabhängigen Fachjournal gegeben habe; dadurch werde seine Argumentation gestützt, dass bestimmte komplexe Molekularstrukturen 'irreduzibel komplex' seien.<ref>Michael Behe: [[s:en:Kitzmiller v. Dover Area School District#4. Whether ID is Science|''Kitzmiller v. Dover Area School District 4: whether ID is science.'']] 2005, S. 88.</ref> Im Ergebnis schloss das Gericht, dass Intelligent Design keine Wissenschaft, sondern im Wesentlichen religiöser Natur sei.<ref>„intelligent design is not science and is essentially religious in nature.“ [[s:en:Kitzmiller v. Dover Area School District#H. Conclusion|Kitzmiller v. Dover Area School District 6: Conclusion, section H]]</ref> Im Rahmen der Gerichtsverhandlung wurde Behes Behauptungen von [[Ken Miller]] entschieden widersprochen, er zeigte, dass zu Systemen, die Behe für irreduzibel komplex hält, in der Natur auch einfachere Varianten existieren, die trotzdem funktionieren ([[Blutgerinnung]]skaskade) oder eine andere Funktion haben ([[Flagellum]]). In der Neuauflage von „Darwins Black Box“ bezieht Behe in einem zusätzlichen Nachwort<ref>''Afterword – Ten Years Later.'' In: Michael Behe: ''Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution.'' 2006, S. 255–272.</ref> Stellung dazu, in seinen Augen wurde dabei nicht strikt nach seiner Definition der irreduziblen Komplexität verfahren. Miller ginge davon aus, dass keines der Bauteile des Systems eine Funktion aufweisen darf. Behe ist aber der Auffassung, dass dies nur für die Gesamtfunktion des ''Systems'' der Fall sein müsse. Daher träfe Millers Argument (für Teile der Struktur kann eine Funktion in einem anderen Zusammenhang aufgezeigt werden) Behes Definition nicht. Behe machte klar, dass für ihn als Widerlegung nur die vollständige Entstehung der von ihm angegebenen Systeme unter Laborbedingungen in Frage kommt. |

||

== Charles Darwin und das Entstehen komplexer Organe == |

== Charles Darwin und das Entstehen komplexer Organe == |

||

| Zeile 15: | Zeile 17: | ||

Argumente gegen die Evolution, welche von dem Gedanken irreduzibler Strukturen und vom Fehlen möglicher funktionaler Zwischenstufen ausgehen, sind schon sehr alt, auch wenn die dabei verwendete Definition nicht der heutigen von Behe entspricht. |

Argumente gegen die Evolution, welche von dem Gedanken irreduzibler Strukturen und vom Fehlen möglicher funktionaler Zwischenstufen ausgehen, sind schon sehr alt, auch wenn die dabei verwendete Definition nicht der heutigen von Behe entspricht. |

||

Bereits [[Charles Darwin]] hat Einwände gegen seine Theorie |

Bereits [[Charles Darwin]] hat Einwände gegen seine Theorie abgehandelt ähnlich denen, die heute unter dem Begriff „nichtreduzierbaren Komplexität“ vorgebracht werden. Im sechsten Kapitel, ''Schwierigkeiten der Theorie'', seines Buches ''[[Die Entstehung der Arten]]'', in dem er vorwiegend potentielle Verständnisschwierigkeiten seiner Leser behandelt, schreibt er: |

||

{{Zitat |

|||

|Text=Ließe sich irgend ein zusammengesetztes Organ nachweisen, dessen Vollendung nicht möglicherweise durch zahlreiche kleine aufeinanderfolgende Modifikationen hätte erfolgen können, so müßte meine Theorie unbedingt zusammenbrechen. Ich vermag jedoch keinen solchen Fall aufzufinden. |

|||

|Autor=Charles Darwin<ref>C. Darvin, H. Schmidt, J. V. Carus (Hrsg.): ''Die Entstehung der Arten.'' Leipzig 1884, S. 105.</ref>}} |

|||

Schon Darwin hat im selben Kapitel seines Buches solche Einwände letztlich als ''Argumente aus mangelnder |

Schon Darwin hat im selben Kapitel seines Buches solche Einwände letztlich als ''Argumente aus mangelnder Vorstellungskraft'' zurückgewiesen: |

||

{{Zitat |

|||

|Text=He who will go <!--NICHT: goes; siehe http://en.wikisource.org/wiki/On_the_Origin_of_Species_%281859%29/Chapter_VI--> thus far, ..., ought not to hesitate to go further, and to admit that a structure even as perfect as the eye of an eagle might be formed by natural selection, although in this case he does not know the transitional grades. His reason ought to conquer his imagination;... |

|||

|Sprache=en |

|||

|Autor=Charles Darwin<ref>C. Darwin: ''On the Origin of Species.'' 1859, Faksimile-Ausgabe, Harvard Univ. Press, S. 188.</ref> |

|||

|Übersetzung=Jemand, der so weit gehen wird, ..., sollte nicht zögern, weiter zu gehen und zuzugeben, dass eine Struktur auch so perfekt wie das Auge eines Adlers durch natürliche Selektion entstanden sein könnte, obwohl er in diesem Fall die Übergangsformen nicht kennt. Seine Vernunft sollte die Überhand über seine Vorstellungskraft gewinnen;..}} |

|||

Auch hat er bereits darauf hingewiesen, dass Organe im Verlauf ihrer Entwicklung komplett unterschiedliche Funktionen haben können. |

|||

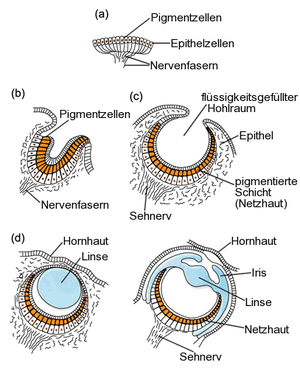

[[Datei:Stages in the evolution of the eye (de).png|mini|300px|Obwohl von Anhängern wie Sarfati als Beispiel für nichtreduzierbare Komplexität genannt, ist das [[Wirbeltierauge]] als klassisches Beispiel einer [[Progressionsreihe (Biologie)|Progressionsreihe]] aus einfacher gebauten Zwischenstadien hervorgegangen<br />(a) Pigmentfleck<br />(b) Einfache pigmentierte Vertiefung<br />(c) Augenbecher der [[Seeohren]]<br />(d) kompliziertes Linsenauge von [[Meeresschnecke]]n]] |

|||

| ⚫ | |||

==Beispiele für schrittweise Evolution== |

|||

| ⚫ | Die Evolutionsbiologen halten das Konzept für unbrauchbar und voreingenommen: Wer die Hypothese aufstelle, ein System könne nicht in mehrere Etappen evolvieren, müsse nicht nur alle möglichen „Pfade“ der Entwicklung kennen, sondern auch zeigen können, dass das betreffende System unter den einst herrschenden Randbedingungen nicht zur Funktionsreife gelangen konnte. Dieser Nachweis steht bis heute aus. Außerdem folgt aus Behes Definition irreduzibel komplexer Merkmale lediglich, dass die schrittweise Entstehung der einzelnen Strukturproteine des Merkmals in Bezug auf die ''Endfunktion'' des Systems nicht positiv selektierbar ist. Es wäre jedoch ein Fehlschluss, anzunehmen, dass irreduzibel komplexe Strukturen nur auf diesem „direkten Weg“ und nicht in mehreren Etappen aufgebaut werden könnten. |

||

Suzanne Sadedin hat 2006 in einer Computer-Simulation gezeigt, wie irreduzible Strukturen, welche der Definition Behes entsprechen, durch schrittweise Evolution entstehen können <ref>[http://www.complexity.org.au/vlab/evolution/irreducible-complex/icTechnicalReport.pdf Suzanne Sadedin, ''A simple model for the evolution of irreducible complexity.'' Clayton School of Information Technology, Monash University.]''</ref>. Grundlegend war dabei, dass die Evolution den "Umweg" über komplexere, aber reduzible Strukturen nehmen konnte, welche multifunktional waren. |

|||

| ⚫ | Zunächst ist es oft gar nicht nötig, viele unabhängige Mutationen zu kumulieren, um ein System kooperativ umzubauen. Im Gegenteil, viele Mutationen verändern mehr oder minder das ganze System. Sollten nun einige oder die meisten Komponenten irreduzibel komplexer Merkmale bereits in ''anderen'' Kontexten evolviert sein und sich in einem Schritt so zusammenlagern, dass eine neue Funktion entsteht, wären die Voraussetzungen der Evolutionsgegner irrelevant. Zudem können Merkmale auch eine Doppelfunktion besitzen, so dass die langfristige positive Bewertung ''der einen'' Funktion die irreduzible Struktur auf einem Nebenweg zur Funktionsreife bringen könnte. Wie dies vor sich gehen könnte, wurde vielfach theoretisch erläutert z. B. von Orr;<ref>Orr 1996, Neukamm 2004.</ref> diese Autoren bringen dafür jedoch keine experimentellen Belege. Die Informationstheoretikerin [[Suzanne Sadedin]] stellte eine auf Behes Definition beruhende Simulation vor, in der geometrische Objekte nach 6 und mehr Generationen irreduzibel-komplexe Eigenschaften entwickelten.<ref>Suzanne Sadedin: {{Webarchiv |url=http://www.complexity.org.au/vlab/evolution/irreducible-complex/icTechnicalReport.pdf |text=''A simple model for the evolution of irreducible complexity.'' |wayback=20110414100035}} (PDF; 170 kB). Clayton School of Information Technology, Monash University.</ref> Die Objekte evolvierten dabei über den „Umweg“ komplexerer, aber reduzibler Strukturen, welche multifunktional waren. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Die Evolutionsbiologen halten das Konzept für unbrauchbar und voreingenommen: Wer die Hypothese aufstelle, ein System könne nicht in mehrere Etappen evolvieren, müsse nicht nur alle möglichen |

||

In jüngster Zeit konnte sogar in bestimmten Zuchtlinien von Heterosis-Saatmais die Entstehung nicht-reduzierbar komplexer Porenkomplexe nachvollzogen werden. So wurde im Genom der Mitochondrien des Texas Male-Sterile Maize ein komplett neues Gen gefunden, welches für die Sterilität verantwortlich war. Seine Entdecker nannten es T-urf13. Dieses Gen codiert für ein Transmembranprotein, welches als nicht-reduzierbar komplexer, ligandengesteuerter Ionenkanal fungiert.<ref>Andreas Beyer: [https://www.ag-evolutionsbiologie.net/html/2018/t-urf13-design-ohne-designer.html T-urf13 revisited: Ein 'intelligent designtes' Protein ohne Designer.]</ref><ref>Andreas Beyer, Hansjörg Hemminger & Martin Neukamm: [https://www.ag-evolutionsbiologie.net/pdf/2022/evolution-of-t-urf13-irreducible-complexity.pdf The Evolution of T-URF13: Does Irreducible Complexity count or not?] sowie als [https://pandasthumb.org/archives/2022/06/evolution-of-t-urf13.html HTML-Dokument auf der Seite von "Panda's Thumb".]</ref> |

|||

| ⚫ | Zunächst ist es oft gar nicht nötig, viele unabhängige Mutationen zu kumulieren, um ein System kooperativ umzubauen. Im Gegenteil, viele Mutationen verändern mehr oder minder das ganze System. Sollten nun einige oder die meisten Komponenten irreduzibel komplexer Merkmale bereits in ''' |

||

Die eigentliche Argumentationsweise unter Verwendung von |

Die eigentliche Argumentationsweise unter Verwendung von „irreduzibler Komplexität“ in mikrobiologischen Systemen ist nicht neu und spezifisch für die Intelligent-Design Bewegung. So finden sich in Publikationen der Kreationisten Henry Morris (1974, 'Scientific Creationism') sowie Thaxton, Bradley und Olsen (1984, 'The Mystery of Life's Origin. Reassessing Current Theories') im Wesentlichen identische Argumentationsweisen, wie in der heutigen ID-Bewegung. Dies wird von Kritikern<ref>B. Forrest, P. R. Gross: ''Creationism's Trojan Horse, The Wedge of Intelligent Design.'' Oxford University Press, 2004, ISBN 0-19-515742-7.</ref> als einer von mehreren Belegen gesehen, dass die Intelligent-Design-Bewegung ein Teil des Kreationismus darstellt und nur durch die Verwendung von neuen Benennungen für alte Argumente versucht wird, aus strategischen Gründen eine Distanz zum Kreationismus vorzuspiegeln. |

||

Michael Behe wird zudem vorgeworfen, seine Hypothese mit einer [[Motte-and-Bailey-Argument|Motte-and-Bailey-Argumentation]] zu verteidigen. Wenn er Widerspruch bekommt, wechsle er auf ein schwächeres Argument und führe an, dass manche biologische Systeme aufhörten zu funktionieren, wenn man ein oder mehrere Teile daraus entferne. Dies sei eine triviale Beobachtung, welche aber nicht die ursprüngliche Behauptung stütze und nicht die Evolutionstheorie widerlege.<ref>{{Literatur |Autor=Maarten Boudry, Johan Braeckman |Titel=Immunizing Strategies and Epistemic Defense Mechanisms |Sammelwerk=Philosophia |Band=39 |Nummer=1 |Datum=2011-03 |ISSN=0048-3893 |DOI=10.1007/s11406-010-9254-9 |Seiten=145–161 |Online=http://link.springer.com/10.1007/s11406-010-9254-9 |Abruf=2023-06-02}}</ref> |

|||

== Bedeutung in Wissenschaft und Politik == |

== Bedeutung in Wissenschaft und Politik == |

||

Bislang konnte keine nichtreduzierbar komplexe Struktur nachgewiesen werden, deren Entstehung durch natürliche Mechanismen nachweislich ausgeschlossen werden konnte. Hier wären jedoch die Intelligent-Design-Vertreter in der Beweislast, wenn sie die Idee nichtreduzierbar komplexer Strukturen als Ausgangspunkt der Argumentation für einen Designer verwenden wollen. Daneben gibt es aber auch prinzipielle Einwände philosophischer Natur gegen diese Art von Argumentation, so etwa die klassische Kritik [[David Hume]]s am Design-Argument |

Bislang konnte keine nichtreduzierbar komplexe Struktur nachgewiesen werden, deren Entstehung durch natürliche Mechanismen nachweislich ausgeschlossen werden konnte. Hier wären jedoch die Intelligent-Design-Vertreter in der Beweislast, wenn sie die Idee nichtreduzierbar komplexer Strukturen als Ausgangspunkt der Argumentation für einen Designer verwenden wollen. Daneben gibt es aber auch prinzipielle Einwände philosophischer Natur gegen diese Art von Argumentation, so etwa die klassische Kritik [[David Hume]]s am Design-Argument<ref>David Hume: {{Webarchiv |url=http://www.davidhume.org/texts/dnr.html |text=''Dialogues Concerning Natural Religion.'' |wayback=20180624075232}}</ref> oder auch sein Argument gegen ein rational gerechtfertigtes Glauben an [[Wunder]].<ref>David Hume: [http://www.textlog.de/hume_untersuchung_10.html ''Untersuchung in Betreff des menschlichen Verstandes, X. Über die Wunder.'']</ref> Deswegen gilt das Argument für Design unter Bezugnahme auf irreduzible Komplexität als erkenntnistheoretisch irrelevant. |

||

Der Begriff der nichtreduzierbaren Komplexität ist ein zentraler inhaltlicher Bestandteil des unter dem Schlagwort [[Intelligent Design]] propagierten Gedankengebäudes, welches vor allem in den USA weitverbreitet ist und dort besonders von der religiösen Rechten politische Unterstützung erfährt. Kritiker werfen der [[Intelligent-Design-Bewegung]] vor, ein aus taktischen Gründen verschleierter [[Kreationismus]] zu sein und primär religiös motivierte Ziele hinter einer scheinbar wissenschaftlichen Theorie zu verbergen. |

Der Begriff der nichtreduzierbaren Komplexität ist ein zentraler inhaltlicher Bestandteil des unter dem Schlagwort [[Intelligent Design]] propagierten Gedankengebäudes, welches vor allem in den USA weitverbreitet ist und dort besonders von der religiösen Rechten politische Unterstützung erfährt. Kritiker werfen der [[Intelligent-Design-Bewegung]] vor, ein aus taktischen Gründen verschleierter [[Kreationismus]] zu sein und primär religiös motivierte Ziele hinter einer scheinbar wissenschaftlichen Theorie zu verbergen. |

||

== Siehe auch == |

== Siehe auch == |

||

* [[Emergenz#Irreduzibilität|Emergenz |

* [[Emergenz#Irreduzibilität|Emergenz – Irreduzibilität]] |

||

* [[Holismus]] |

* [[Holismus]] |

||

* [[Essentialismus]] |

* [[Essentialismus]] |

||

| Zeile 45: | Zeile 57: | ||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

* M. Neukamm: ''Evolution im Fadenkreuz des Kreationismus: Darwins religiöse Gegner und ihre Argumentation.'' Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, ISBN 978-3-525-56941-2. |

|||

* Orr, H.A.: Darwin v. Intelligent Design(Again). in: Boston Review 21 (6), 1996, S. 28-31. |

|||

* |

* H. A. Orr: ''Darwin v. Intelligent Design (Again).'' In: ''Boston Review.'' Band 21, Nr. 6, 1996, S. 28–31. |

||

* M. Neukamm: ''Weshalb die Intelligent Design-Theorie nicht wissenschaftlich überzeugen kann.'' In: ''MIZ.'' Band 33, Nr. 3, 2004, S. 14–19. |

|||

* Rammerstorfer, M.: ''Nur eine Illusion? Biologie und Design'', Tectum Verlag, ISBN 3828891179 |

|||

* |

* M. Rammerstorfer: ''Nur eine Illusion? Biologie und Design.'' Tectum Verlag, 2006, ISBN 3-8288-9117-9. |

||

* M. J. Behe: ''Darwin's Black Box: Biochemical Challenge to Evolution.'' The Free Press, 1996, ISBN 0-684-82754-9. (deutsche Übersetzung: ''Darwins Black Box: biochemische Einwände gegen die Evolutionstheorie.'' Resch Verlag, 2007, ISBN 978-3-935197-54-0) |

|||

== Quellen == |

== Quellen == |

||

<references/> |

<references /> |

||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

'''Seiten von Vertretern''' |

|||

* [http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/p1624.php Irreduzible Komplexität] |

* [[Reinhard Junker]]: [http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/p1624.php ''Irreduzible Komplexität.''] (PDF; 1018 kB). bei genesisnet.info |

||

* [http://members.aon.at/evolution/gererk.html Geringfügige Erklärungsschwierigkeiten?] Aufsatz von Markus Rammerstorfer zu IC |

|||

* Markus Rammerstorfer: [https://web.archive.org/web/20190906145351/http://members.aon.at/evolution/gererk.html Geringfügige Erklärungsschwierigkeiten?], Aufsatz zu Irreduzibler Komplexität (Memento des [http://members.aon.at/evolution/gererk.html Originals] vom 6. September 2019 im [[Internet Archive]]) |

|||

* [http://www.ncseweb.org/resources/rncse_content/vol26/7417_the_evolution_of_biological_co_12_30_1899.asp Finn Pond ''The Evolution of Biological Complexity'', National Center for Science Education] |

|||

* [http://home.planet.nl/~gkorthof/pdf/Pallen_Matzke.pdf From The Origin of Species to the origin of bacterial flagella] Entstehung der Bakteriengeißel |

|||

'''Seiten von Kritikern''' |

|||

| ⚫ | |||

* [http://www.evolution-im-fadenkreuz.info/Kap_VIII.pdf Kritik an der Makroevolution: Das Argument der nicht reduzierbaren Komplexität.] Aus: M. Neukamm (Hrsg.): ''Evolution im Fadenkreuz des Kreationismus. Darwins religiöse Gegner und ihre Argumentation.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, S. 212–238. (PDF, 528 kB). |

|||

* [https://www.ag-evolutionsbiologie.net/html/2020/evolution-design-argument-biologie.html Evolution und das Design-Argument in der Biologie], Artikel zur nicht reduzierbaren Komplexität als Design-Indiz. |

|||

| ⚫ | |||

[[en:Irreducible complexity]] |

|||

[[fi:Palautumaton monimutkaisuus]] |

|||

[[fr:Complexité irréductible]] |

|||

[[it:Complessità irriducibile]] |

|||

[[nl:Onherleidbare complexiteit]] |

|||

[[pl:Nieredukowalna złożoność]] |

|||

[[sv:Irreducibel komplexitet]] |

|||

[[zh:不可化約的複雜性]] |

|||

Aktuelle Version vom 3. Juni 2023, 18:23 Uhr

Nichtreduzierbare Komplexität (oder irreduzible Komplexität) ist ein von Michael Behe benanntes Konzept, mit dem er versucht, Intelligent Design zu stützen. Er definiert ein irreduzibel komplexes System als „ein einzelnes System, das aus mehreren zusammenpassenden und zusammenwirkenden Teilen besteht, die zur Grundfunktion beitragen, wobei das Entfernen irgendeines der Teile bewirkt, dass das System effektiv zu funktionieren aufhört.“ Mithilfe dieses Konzepts stellt er die Behauptung auf, dass die Theorie, dass das Leben sich durch biologische Evolution entwickelt hat, unvollständig und unzureichend sei und dass der Eingriff eines intelligenten Designers notwendig sei, um die Entstehung der Konstruktionen und Stoffwechselsysteme der Lebewesen zu erklären.

Er behauptet:

- „Ein nichtreduzierbar komplexes System kann nicht auf direktem Weg (d. h. durch fortgesetztes Verbessern der ein und derselben Ausgangsfunktion, die durch denselben Mechanismus weiter arbeitet) durch leichte aufeinanderfolgende Änderungen von weniger komplexen Vorläufersystems erzeugt werden, weil jeder Vorläufer zu einem nichtreduzierbar komplexen System, an dem ein Teil fehlt, per Definition funktionsunfähig ist.“[1]

Verbreitung durch Michael Behe

Das Konzept wurde vom Mitglied des christlich-konservativen Discovery Institute und Biochemiker Michael Behe in seinem Buch Darwin's Black Box (1996) populär gemacht. Darin argumentiert er, dass es biologische Systeme gibt, die in seinen Augen irreduzibel komplex sind, und versucht damit, Intelligent Design zu stützen.

Das Konzept wird von der Wissenschaftsgemeinde ignoriert oder zurückgewiesen, da es vom Argumentum ad ignorantiam Gebrauch macht und da Behe keine überprüfbaren Hypothesen aufstellt, die im Konflikt zur Evolutionstheorie stehen. Daher wird die irreduzible Komplexität von Wissenschaftstheoretikern als Beispiel für kreationistische Pseudowissenschaft angesehen, bei der Gott eine Lückenbüßerrolle (God of the gaps) zukommt. 2001 musste Michael Behe einräumen, dass seine Arbeit einen Fehler enthält und das Wirken der natürlichen Selektion übergeht.[2]

Juristische Auseinandersetzungen

Im Fall Kitzmiller v. Dover Area School District (2005) schwor Behe unter Eid, dass sein Komplexitätskonzept die Evolutionsmechanismen nicht ausschließe und dass es keine von Gutachtern gegengeprüften Artikel in einem unabhängigen Fachjournal gegeben habe; dadurch werde seine Argumentation gestützt, dass bestimmte komplexe Molekularstrukturen 'irreduzibel komplex' seien.[3] Im Ergebnis schloss das Gericht, dass Intelligent Design keine Wissenschaft, sondern im Wesentlichen religiöser Natur sei.[4] Im Rahmen der Gerichtsverhandlung wurde Behes Behauptungen von Ken Miller entschieden widersprochen, er zeigte, dass zu Systemen, die Behe für irreduzibel komplex hält, in der Natur auch einfachere Varianten existieren, die trotzdem funktionieren (Blutgerinnungskaskade) oder eine andere Funktion haben (Flagellum). In der Neuauflage von „Darwins Black Box“ bezieht Behe in einem zusätzlichen Nachwort[5] Stellung dazu, in seinen Augen wurde dabei nicht strikt nach seiner Definition der irreduziblen Komplexität verfahren. Miller ginge davon aus, dass keines der Bauteile des Systems eine Funktion aufweisen darf. Behe ist aber der Auffassung, dass dies nur für die Gesamtfunktion des Systems der Fall sein müsse. Daher träfe Millers Argument (für Teile der Struktur kann eine Funktion in einem anderen Zusammenhang aufgezeigt werden) Behes Definition nicht. Behe machte klar, dass für ihn als Widerlegung nur die vollständige Entstehung der von ihm angegebenen Systeme unter Laborbedingungen in Frage kommt.

Charles Darwin und das Entstehen komplexer Organe

Argumente gegen die Evolution, welche von dem Gedanken irreduzibler Strukturen und vom Fehlen möglicher funktionaler Zwischenstufen ausgehen, sind schon sehr alt, auch wenn die dabei verwendete Definition nicht der heutigen von Behe entspricht.

Bereits Charles Darwin hat Einwände gegen seine Theorie abgehandelt ähnlich denen, die heute unter dem Begriff „nichtreduzierbaren Komplexität“ vorgebracht werden. Im sechsten Kapitel, Schwierigkeiten der Theorie, seines Buches Die Entstehung der Arten, in dem er vorwiegend potentielle Verständnisschwierigkeiten seiner Leser behandelt, schreibt er:

„Ließe sich irgend ein zusammengesetztes Organ nachweisen, dessen Vollendung nicht möglicherweise durch zahlreiche kleine aufeinanderfolgende Modifikationen hätte erfolgen können, so müßte meine Theorie unbedingt zusammenbrechen. Ich vermag jedoch keinen solchen Fall aufzufinden.“

Schon Darwin hat im selben Kapitel seines Buches solche Einwände letztlich als Argumente aus mangelnder Vorstellungskraft zurückgewiesen:

“He who will go thus far, ..., ought not to hesitate to go further, and to admit that a structure even as perfect as the eye of an eagle might be formed by natural selection, although in this case he does not know the transitional grades. His reason ought to conquer his imagination;...”

„Jemand, der so weit gehen wird, ..., sollte nicht zögern, weiter zu gehen und zuzugeben, dass eine Struktur auch so perfekt wie das Auge eines Adlers durch natürliche Selektion entstanden sein könnte, obwohl er in diesem Fall die Übergangsformen nicht kennt. Seine Vernunft sollte die Überhand über seine Vorstellungskraft gewinnen;..“

Auch hat er bereits darauf hingewiesen, dass Organe im Verlauf ihrer Entwicklung komplett unterschiedliche Funktionen haben können.

(a) Pigmentfleck

(b) Einfache pigmentierte Vertiefung

(c) Augenbecher der Seeohren

(d) kompliziertes Linsenauge von Meeresschnecken

Kritik

Die Evolutionsbiologen halten das Konzept für unbrauchbar und voreingenommen: Wer die Hypothese aufstelle, ein System könne nicht in mehrere Etappen evolvieren, müsse nicht nur alle möglichen „Pfade“ der Entwicklung kennen, sondern auch zeigen können, dass das betreffende System unter den einst herrschenden Randbedingungen nicht zur Funktionsreife gelangen konnte. Dieser Nachweis steht bis heute aus. Außerdem folgt aus Behes Definition irreduzibel komplexer Merkmale lediglich, dass die schrittweise Entstehung der einzelnen Strukturproteine des Merkmals in Bezug auf die Endfunktion des Systems nicht positiv selektierbar ist. Es wäre jedoch ein Fehlschluss, anzunehmen, dass irreduzibel komplexe Strukturen nur auf diesem „direkten Weg“ und nicht in mehreren Etappen aufgebaut werden könnten.

Zunächst ist es oft gar nicht nötig, viele unabhängige Mutationen zu kumulieren, um ein System kooperativ umzubauen. Im Gegenteil, viele Mutationen verändern mehr oder minder das ganze System. Sollten nun einige oder die meisten Komponenten irreduzibel komplexer Merkmale bereits in anderen Kontexten evolviert sein und sich in einem Schritt so zusammenlagern, dass eine neue Funktion entsteht, wären die Voraussetzungen der Evolutionsgegner irrelevant. Zudem können Merkmale auch eine Doppelfunktion besitzen, so dass die langfristige positive Bewertung der einen Funktion die irreduzible Struktur auf einem Nebenweg zur Funktionsreife bringen könnte. Wie dies vor sich gehen könnte, wurde vielfach theoretisch erläutert z. B. von Orr;[8] diese Autoren bringen dafür jedoch keine experimentellen Belege. Die Informationstheoretikerin Suzanne Sadedin stellte eine auf Behes Definition beruhende Simulation vor, in der geometrische Objekte nach 6 und mehr Generationen irreduzibel-komplexe Eigenschaften entwickelten.[9] Die Objekte evolvierten dabei über den „Umweg“ komplexerer, aber reduzibler Strukturen, welche multifunktional waren.

In jüngster Zeit konnte sogar in bestimmten Zuchtlinien von Heterosis-Saatmais die Entstehung nicht-reduzierbar komplexer Porenkomplexe nachvollzogen werden. So wurde im Genom der Mitochondrien des Texas Male-Sterile Maize ein komplett neues Gen gefunden, welches für die Sterilität verantwortlich war. Seine Entdecker nannten es T-urf13. Dieses Gen codiert für ein Transmembranprotein, welches als nicht-reduzierbar komplexer, ligandengesteuerter Ionenkanal fungiert.[10][11]

Die eigentliche Argumentationsweise unter Verwendung von „irreduzibler Komplexität“ in mikrobiologischen Systemen ist nicht neu und spezifisch für die Intelligent-Design Bewegung. So finden sich in Publikationen der Kreationisten Henry Morris (1974, 'Scientific Creationism') sowie Thaxton, Bradley und Olsen (1984, 'The Mystery of Life's Origin. Reassessing Current Theories') im Wesentlichen identische Argumentationsweisen, wie in der heutigen ID-Bewegung. Dies wird von Kritikern[12] als einer von mehreren Belegen gesehen, dass die Intelligent-Design-Bewegung ein Teil des Kreationismus darstellt und nur durch die Verwendung von neuen Benennungen für alte Argumente versucht wird, aus strategischen Gründen eine Distanz zum Kreationismus vorzuspiegeln.

Michael Behe wird zudem vorgeworfen, seine Hypothese mit einer Motte-and-Bailey-Argumentation zu verteidigen. Wenn er Widerspruch bekommt, wechsle er auf ein schwächeres Argument und führe an, dass manche biologische Systeme aufhörten zu funktionieren, wenn man ein oder mehrere Teile daraus entferne. Dies sei eine triviale Beobachtung, welche aber nicht die ursprüngliche Behauptung stütze und nicht die Evolutionstheorie widerlege.[13]

Bedeutung in Wissenschaft und Politik

Bislang konnte keine nichtreduzierbar komplexe Struktur nachgewiesen werden, deren Entstehung durch natürliche Mechanismen nachweislich ausgeschlossen werden konnte. Hier wären jedoch die Intelligent-Design-Vertreter in der Beweislast, wenn sie die Idee nichtreduzierbar komplexer Strukturen als Ausgangspunkt der Argumentation für einen Designer verwenden wollen. Daneben gibt es aber auch prinzipielle Einwände philosophischer Natur gegen diese Art von Argumentation, so etwa die klassische Kritik David Humes am Design-Argument[14] oder auch sein Argument gegen ein rational gerechtfertigtes Glauben an Wunder.[15] Deswegen gilt das Argument für Design unter Bezugnahme auf irreduzible Komplexität als erkenntnistheoretisch irrelevant.

Der Begriff der nichtreduzierbaren Komplexität ist ein zentraler inhaltlicher Bestandteil des unter dem Schlagwort Intelligent Design propagierten Gedankengebäudes, welches vor allem in den USA weitverbreitet ist und dort besonders von der religiösen Rechten politische Unterstützung erfährt. Kritiker werfen der Intelligent-Design-Bewegung vor, ein aus taktischen Gründen verschleierter Kreationismus zu sein und primär religiös motivierte Ziele hinter einer scheinbar wissenschaftlichen Theorie zu verbergen.

Siehe auch

Literatur

- M. Neukamm: Evolution im Fadenkreuz des Kreationismus: Darwins religiöse Gegner und ihre Argumentation. Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, ISBN 978-3-525-56941-2.

- H. A. Orr: Darwin v. Intelligent Design (Again). In: Boston Review. Band 21, Nr. 6, 1996, S. 28–31.

- M. Neukamm: Weshalb die Intelligent Design-Theorie nicht wissenschaftlich überzeugen kann. In: MIZ. Band 33, Nr. 3, 2004, S. 14–19.

- M. Rammerstorfer: Nur eine Illusion? Biologie und Design. Tectum Verlag, 2006, ISBN 3-8288-9117-9.

- M. J. Behe: Darwin's Black Box: Biochemical Challenge to Evolution. The Free Press, 1996, ISBN 0-684-82754-9. (deutsche Übersetzung: Darwins Black Box: biochemische Einwände gegen die Evolutionstheorie. Resch Verlag, 2007, ISBN 978-3-935197-54-0)

Quellen

- ↑ Michael J. Behe: Darwin's Black Box. S. 39.

- ↑ Michael Behe: Reply to My Critics. (PDF; 139 kB). 2001, S. 695.

- ↑ Michael Behe: Kitzmiller v. Dover Area School District 4: whether ID is science. 2005, S. 88.

- ↑ „intelligent design is not science and is essentially religious in nature.“ Kitzmiller v. Dover Area School District 6: Conclusion, section H

- ↑ Afterword – Ten Years Later. In: Michael Behe: Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. 2006, S. 255–272.

- ↑ C. Darvin, H. Schmidt, J. V. Carus (Hrsg.): Die Entstehung der Arten. Leipzig 1884, S. 105.

- ↑ C. Darwin: On the Origin of Species. 1859, Faksimile-Ausgabe, Harvard Univ. Press, S. 188.

- ↑ Orr 1996, Neukamm 2004.

- ↑ Suzanne Sadedin: A simple model for the evolution of irreducible complexity. ( vom 14. April 2011 im Internet Archive) (PDF; 170 kB). Clayton School of Information Technology, Monash University.

- ↑ Andreas Beyer: T-urf13 revisited: Ein 'intelligent designtes' Protein ohne Designer.

- ↑ Andreas Beyer, Hansjörg Hemminger & Martin Neukamm: The Evolution of T-URF13: Does Irreducible Complexity count or not? sowie als HTML-Dokument auf der Seite von "Panda's Thumb".

- ↑ B. Forrest, P. R. Gross: Creationism's Trojan Horse, The Wedge of Intelligent Design. Oxford University Press, 2004, ISBN 0-19-515742-7.

- ↑ Maarten Boudry, Johan Braeckman: Immunizing Strategies and Epistemic Defense Mechanisms. In: Philosophia. Band 39, Nr. 1, März 2011, ISSN 0048-3893, S. 145–161, doi:10.1007/s11406-010-9254-9 (springer.com [abgerufen am 2. Juni 2023]).

- ↑ David Hume: Dialogues Concerning Natural Religion. ( vom 24. Juni 2018 im Internet Archive)

- ↑ David Hume: Untersuchung in Betreff des menschlichen Verstandes, X. Über die Wunder.

Weblinks

Seiten von Vertretern

- Reinhard Junker: Irreduzible Komplexität. (PDF; 1018 kB). bei genesisnet.info

- Markus Rammerstorfer: Geringfügige Erklärungsschwierigkeiten?, Aufsatz zu Irreduzibler Komplexität (Memento des Originals vom 6. September 2019 im Internet Archive)

Seiten von Kritikern

- Kritik an der Makroevolution: Das Argument der nicht reduzierbaren Komplexität. Aus: M. Neukamm (Hrsg.): Evolution im Fadenkreuz des Kreationismus. Darwins religiöse Gegner und ihre Argumentation. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, S. 212–238. (PDF, 528 kB).

- Evolution und das Design-Argument in der Biologie, Artikel zur nicht reduzierbaren Komplexität als Design-Indiz.