„Nationalsozialismus“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Aufzählung |

Flagge vielleicht doch etwas zu klein geraten im vergleich zu dem Bildtext |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Bild:Flag of Germany 1933.svg|thumb|200px|[[Swastika#Symbol des Nationalsozialismus|Symbol des Nationalsozialismus]] und Nationalflagge des Deutschen Reiches (1933/1935–1945)]] |

|||

Der '''Nationalsozialismus''' war die [[Totalitarismus|totalitäre]] [[Weltanschauung]] und Bewegung, die in [[Deutschland]] seit 1919 entstand, 1933 zur Herrschaft gelangte und bis 1945 eine [[NS-Diktatur]] in einem nach [[völkisch]]en Ideen gestalteten [[NS-Staat]] errichtete. |

Der '''Nationalsozialismus''' war die [[Totalitarismus|totalitäre]] [[Weltanschauung]] und Bewegung, die in [[Deutschland]] seit 1919 entstand, 1933 zur Herrschaft gelangte und bis 1945 eine [[NS-Diktatur]] in einem nach [[völkisch]]en Ideen gestalteten [[NS-Staat]] errichtete. |

||

Dieser Artikel behandelt die Entstehung, Bestandteile, Vertreter und Wandlungen der nationalsozialistischen [[Ideologie]]. Die Epoche ihrer politischen Herrschaft in Deutschland behandelt der Artikel [[Zeit des Nationalsozialismus]]; für Österreich: [[Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus]]. Verschiedene Ziele und Programme eines „nationalen Sozialismus“ in anderen Ländern behandelt [[Nationaler Sozialismus]]. Alle mit der Ideologie und Epoche verbundenen Themen findet man im [[Portal:Nationalsozialismus]]. |

|||

== Überblick == |

== Überblick == |

||

Version vom 26. November 2006, 18:04 Uhr

Der Nationalsozialismus war die totalitäre Weltanschauung und Bewegung, die in Deutschland seit 1919 entstand, 1933 zur Herrschaft gelangte und bis 1945 eine NS-Diktatur in einem nach völkischen Ideen gestalteten NS-Staat errichtete. Dieser Artikel behandelt die Entstehung, Bestandteile, Vertreter und Wandlungen der nationalsozialistischen Ideologie. Die Epoche ihrer politischen Herrschaft in Deutschland behandelt der Artikel Zeit des Nationalsozialismus; für Österreich: Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus. Verschiedene Ziele und Programme eines „nationalen Sozialismus“ in anderen Ländern behandelt Nationaler Sozialismus. Alle mit der Ideologie und Epoche verbundenen Themen findet man im Portal:Nationalsozialismus.

Überblick

Der Nationalsozialismus enstand seit der Novemberrevolution von 1918 aus der Ablehnung der dadurch entstandenen Verfassung der Weimarer Republik. Er definierte sich strikt gegen den Marxismus, den politischen Katholizismus der Zentrumspartei und gegen ein angebliches Weltjudentum.

Zu seinen Grundlagen zählten vor allem der völkische Rassismus und Antisemitismus sowie die Forderung nach einer Revision der infolge des verlorenen Ersten Weltkrieges erlittenen Sanktionen (propagandistisch als „Schmach von Versailles“ oder „Versailler Schanddiktat“ bezeichnet). Die nationalsozialistische Weltanschauung lieferte die ideologische Rechtfertigung für die deutschen Eroberungsfeldzüge seit 1939, die den 2. Weltkrieg auslösten, und für die Verbrechen des Holocaust.

Begriff

Die Propagandabezeichnung „Nationalsozialismus“ (auch „Nationaler Sozialismus“) stammt aus der Programmatik der 1919 gegründeten Deutschen Arbeiterpartei (DAP), die ein Jahr später in NSDAP umbenannt wurde. Er sollte einen völkisch-rassistischen Nationalismus mit einzelnen dem Sozialismus entlehnten antikapitalistischen Forderungen miteinander verbinden, um sich von konservativen und linksgerichteten Parteien abzugrenzen und mittelständischen Wählerschichten als Alternative zu ihnen anzubieten.

Heute bezeichnet der Begriff meist nur die Ideologie Adolf Hitlers und seiner Gefolgschaft in der 1920 gegründeten Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Dies benutzte den Terminus für ein Konglomerat unterschiedlicher ideologischer Ansätze mit Wurzeln im 19. Jahrhundert und grenzte ihn vom italienischen Faschismus ab.

Der Faschismusbegriff wurde jedoch vor allem in der Sowjetunion und der DDR nach 1945 als Oberbegriff für beide Systeme und ihren Ideologien verwendet. Er setzte also den „Hitlerfaschismus“ und Nationalsozialismus mit anderem Faschismus gleich und bezog auch bürgerliche Ideologien und antikommunistische Regimes ein.

Eine weitere umstrittene Einordnung ist die Theorie des Totalitarismus, die besonders in den USA, aber auch in der Bundesrepublik nach 1945 favorisiert wurde. Sie stellt den Nationalsozialismus mit Ideologie und System des Stalinismus auf eine Ebene und betont deren gemeinsame Herrschaftsformen.

Programm

Die sozialistischen Elemente etwa des 25-Punkte-Programms der NSDAP von 1920 (unter anderem Verstaatlichung einiger Industriezweige, Gewinnbeteiligung an Großbetrieben, „Brechung der Zinsknechtschaft“, ein antisemitisches Schlagwort, das auf der Unterscheidung zwischen einem positiven gewerteten „schaffenden“ Kapital und einem negativ gesehenen „raffenden“ Kapital, das im Verständnis der Nationalsozialisten mit dem Judentum identifiziert wird, unterscheidet) wurde allerdings nicht ernsthaft umgesetzt. Es sollte vor allem dazu dienen, die Arbeiterschaft für die Ziele der Partei zu gewinnen, und war wesentlich geprägt von der Idee einer „Volksgemeinschaft“.

Wesentliche Elemente der zwischen 1840 und 1890 von Karl Marx und Friedrich Engels entwickelten sozialistischen Theorie, nämlich die Aufhebung der kapitalistischen Klassenherrschaft und das internationalistische und egalitäre Prinzip wurden im Nationalsozialismus jedoch vehement bekämpft. Neben dem Judentum sah Hitler seine größten Feinde ideologisch im Marxismus, dessen Parteien 1933 nach der Errichtung der Nazi-Diktatur ebenso verboten wurden wie das zweite Standbein der organisierten Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften.

Hauptmerkmale

Es ist strittig, inwieweit es eine geschlossene nationalsozialistische Ideologie gab. Überliefert ist dazu die Aussage Hans Franks aus den Nürnberger Prozessen, dass es „so viele Nationalsozialismen wie Nationalsozialisten“ gegeben habe. Die Frage muss letztlich offen bleiben, weil man lediglich vermuten kann, inwieweit der Nationalsozialismus als Ideologie seinen „Führer" überdauert hätte, um den als den absoluten Mittelpunkt herum das komplette politische System aufgebaut gewesen sein soll.

Es lassen sich aber einige Hauptmerkmale benennen:

- Nationalismus

- Rassismus, insbesondere Antisemitismus, der im Völkermord an den Juden kulminierte, sowie Verherrlichung der „arischen und germanischen Rasse“; (vgl. Rassentheorie und Ariosophie), Sozialdarwinismus (Antiegalitäre Ideologie der Ungleichheit).

- Euthanasie und Rassenhygiene/Eugenik sowie der Glaube an die Möglichkeit einer „Höherzüchtung" einer Herrenrasse: siehe Nationalsozialistische Rassenhygiene

- Verwandtschaft zum Faschismus, die sich unter anderem in den Propaganda-Inszenierungen zeigte,

- Idee der durch Blutsverwandtschaft definierten Volksgemeinschaft, in der es keine Klassengegensätze mehr geben sollte; daher auch Antimarxismus, Antikommunismus und Antibolschewismus

- Staatlicher Interventionismus im Bereich der Wirtschaft (vgl. Vierjahresplan, Wirtschaft im nationalsozialistischen Deutschland)

- Totalitarismus – Ablehnung von Demokratie; Zerschlagung politischer Parteien, Gewerkschaften und freier Presse,

- weitreichende Vollmachten für Geheimdienste und Spitzel; siehe auch Gestapo und Denunziantentum

- Führerprinzip – Konzentration aller Autorität in einer zentralen Führungspersönlichkeit sowie Projektion dieses Prinzips auf die restlichen Hierarchie-Stufen

- Militarismus

- Antiliberalismus

- Eroberung von Lebensraum im Osten,„Blut und Boden-Ideologie"

- Männerherrschaft/Manneskult

Ähnlich wie im Faschismus in Italien, den dessen Urheber Benito Mussolini als „Verschmelzung von Großkapital und Staat“ bezeichnete, wurden die Nationalsozialisten von einzelnen deutschen wie auch ausländischen Unternehmern als Bollwerk gegen den Bolschewismus finanziell unterstützt.

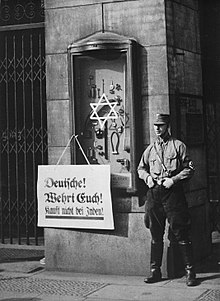

Der Antisemitismus speiste sich aus verschiedenen, teilweise widersprüchlichen Richtungen. So wurden Juden pauschal für Missstände wie Massenarbeitslosigkeit, Verstädterung, Abwanderung der Landbevölkerung in die Städte, Zersiedelung der Landschaft usw. verantwortlich gemacht. Sie wurden in einer spezifisch nationalsozialistischen Verschwörungstheorie auch als Hintermänner sowohl des sowjetischen Bolschewismus als auch von dessen Todfeind, dem angloamerikanischen Finanzkapitalismus dargestellt, die beide Deutschland in einer tödlichen Umklammerung umfasst halten würden. Insgesamt wurden Juden als „zersetzend" und einer „minderwertigen Rasse angehörend“ gebrandmarkt.

Der Begriff der Rasse war ein zentraler Begriff nationalsozialistischer Weltanschauung. Es wurde die „Überlegenheit einer arischen Rasse“ über andere Rassen postuliert, wobei „Arier“ fälschlicherweise mit Indogermane gleichgesetzt wurde. Die arische Rasse sollte vor dem schädlichen Einfluss, den die Nationalsozialisten in der ‚Vermischung‘ mit anderen Rassen sahen, bewahrt werden. Die Erhaltung der sogenannten „Reinheit des Blutes“ rechtfertigte z.B. die in den Nürnberger Gesetzen erlassenen Heiratsverbote von Deutschen mit „überwiegend anderer Rasse zugehörigen“ Partnern. Die Sterilisierung von geistig Behinderten, psychisch Kranken und von Schwerverbrechern sollte verhindern, dass sich vermeintlich krankes Erbgut weitervererben konnte.

Parallel wurde Aufrüstung betrieben, zunächst geheim, dann offen. Sobald die Wehrmacht stark genug sein würde, sahen Pläne Hitlers und anderer hoher Nationalsozialisten vor, gezielt Angriffskriege einzufädeln. Dabei sollte ein Land nach dem anderen isoliert und einzeln niedergekämpft werden. Das Endziel war nach Meinung einiger Historiker die Eroberung des kontinentalen Festlands, der Sowjetunion bis zur Linie Archangelsk–Uralgebirge–Kaukasus sowie die Besiedelung dieser Gebiete durch die Deutschen, andere Forscher glauben Belege dafür zu haben, dass Hitler die Weltherrschaft anstrebte. Die Herrschaft über die besetzten Gebiete sollte durch Vertreibung unerwünschter Bevölkerungsgruppen gestärkt werden.

Grundlagen und Weiterentwicklungen

Eine ideologische Grundlage des Nationalsozialismus ist die Anfechtung der Menschenwürde, nach welcher der Mensch seinen Wert als solcher besitzt, das heißt ohne alle Leistung. Die Grundwerte des Nationalsozialismus waren darum weder neu noch auf eine bestimmte historische Zeit beschränkt. Sie sind die der Leistungsgesellschaft, nur eben radikal und total. Die Inszenierung der Arbeit, des Körpers, der Technik, das Absinken der Künste auf die Beschwörung des Willens ist genauso Ausdruck dieser Sicht des Menschen, wie das System der Arbeitslager und die Vernichtung sogenannten „unwerten Lebens“ (siehe auch Aktion T4). Der Versailler Vertrag und die Folgen der Weltwirtschaftskrise der zwanziger Jahre öffneten der Leistungsideologie und dem Gefühl, um die eigene Leistung betrogen zu sein, weit die Tore. Anders aber zeigt das Beispiel des Antisemitismus, gegründet auf dem Mythos, die jüdische Kultur lebe auf Kosten der deutschen, die geringe Bindung der Leistungswerte zur Wirklichkeit. Wesentliche Elemente der NSDAP-Ideologie wurden von Adolf Hitler in seinem Buch Mein Kampf niedergeschrieben. Das Buch galt als Grundlage aller anderen Schriften des Nationalsozialismus. Als bedeutender Ideologe wird daneben Alfred Rosenberg angesehen, der mit seinem Buch radikal antichristlichen "Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts" eine sehr weite Verbreitung seiner Gedanken erreichen konnte. Gleichwohl wurde Rosenbergs Buch sogar von führenden NSDAP-Politikern nicht sehr ernst genommen. Besonders Goebbels soll über Rosenberg immer wieder gespottet haben. Einfluss auf die Politik erlangte Rosenbergs christenfeindliche Ideologie aber nie.

Eine eigene Weiterentwicklung der nationalsozialistischen Ideologie nahm Heinrich Himmler vor. Die bereits bei Rosenberg vorhandenen Bezugspunkte zu Indien wurden in den SS-Einrichtungen wie den "Ordensburgen" (die Himmler als Elite des Systems verstand) ausgebaut. Esoterische Lehren mit deutlichen östlichen Einflüssen, die teilweise von der SS übernommen wurden, haben das Kriegsende überdauert und leben - meist als unpolitische religionsähnliche Lehren - bis heute fort. Himmler betrieb auch eine Europäisierung der Ideologie. Ein bekanntes Produkt dessen sind die Freiwilligen-Einheiten der "Europäischen SS" aus vielen Ländern; jedoch gab es auch Konzepte für einen europäischen Wirtschaftsraum.

Häufig nahm der Nationalsozialismus religiöse Züge an. Auf den Reichsparteitagen wurde der Nationalsozialismus geradezu zelebriert, was durch den Film "Triumph des Willens" der Regisseurin Leni Riefenstahl besonders herausgearbeitet und verstärkt wurde. Das Verhältnis des Nationalsozialismus zur christlichen Religion blieb daher auch zwiespältig. Einerseits gab es den Versuch, mit einem „Deutschen Christentum" die evangelische Kirche für den Nationalsozialismus einzuspannen. Andererseits aber gab es antichristliche Elemente bei Rosenberg und eine völlige Abwendung vom Christentum durch die himmlersche Bezugnahme auf Buddha und vorbuddhistische indische Schriften. Die Haltung der Religionen und derer Vertreter während des Nazi-Regimes muss differenziert gesehen werden (siehe hierzu Religion während des Nationalsozialismus).

Hinzu kam der „Blut-und-Boden-Mythos" und die Verherrlichung des Bauernstandes (des „Nährstands") sowie eine gewisse Nostalgie. Viele Nationalsozialisten lehnten die Verstädterung und die zunehmende Industrialisierung ab und sehnten sich nach einem Land, das wie eh und je von Bauern bestellt wurde. Auch Himmler hatte solche Gedanken, als er vorschlug, die eroberten Gebiete der Sowjetunion mit Bauern zu besiedeln, die zugleich Soldaten („Wehrbauern") waren. Russen, Ukrainer und Polen sollten die Landarbeiter, das Hauspersonal, die Bauarbeiter oder die Hilfsarbeiter stellen.

Aufstieg

Seit 1928/1930, nachdem sich Hitler gegen den militant sozialrevolutionär auftretenden „linken“, also antikapitalistischen Flügel der NSDAP um Gregor und Otto Strasser durchgesetzt hatte, setzte er seine Hoffnungen in die Wählerschaft der Landbevölkerung und des Bürgertums, das er durch ein Zurückschrauben des gleichwohl weiterhin virulenten Antisemitismus in der nationalsozialistischen Propaganda und eine Betonung außenpolitischer Themen zu gewinnen hoffte.

Des weiteren suchte er ein Bündnis mit der Großindustrie, um sein Ziel einer legalen Machtergreifung zu erreichen, nachdem die rechten Putschversuche Anfang der 1920er Jahre (vgl. Kapp-Putsch und Hitler-Putsch) gescheitert waren. Abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Fritz Thyssen oder Emil Kirdorf, die der Partei reichlich Spenden zukommen ließen, blieb die überwiegende Mehrzahl der Großindustriellen jedoch bis 1933 dem Nationalsozialismus gegenüber skeptisch bis abwartend. Dies zeigt ein Vergleich zwischen zwei politischen Aufrufen von Wirtschaftsführern aus dem Herbst 1932. Der Aufruf eines DNVP-nahen Kreises, der sich für die Unterstützung des Kanzlers Franz von Papen aussprach, wurde von über dreihundert Industriellen unterzeichnet, während die durch die DDR-Geschichtsschreibung berühmt gewordene Industrielleneingabe, die forderte, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, nur zwanzig Unterschriften aufweisen konnte.

Der größte Teil des traditionellen Arbeitermilieus ließ sich durch die Querfrontstrategie der NSDAP nicht beirren und wählte, solange freie Wahlen noch möglich waren, weiterhin die traditionellen, wenn auch zerstrittenen Arbeiterparteien SPD oder KPD. Bei der milieu-ungebundenen Arbeiterschaft (also etwa Landarbeitern, Hausangestellten oder Arbeitern in Kleinbetrieben) waren die Erfolge der NSDAP, wie die Untersuchungen des Parteienforschers Jürgen W. Falter ergeben haben, indes keineswegs unterproportional.

1934, ein Jahr nach der Machtergreifung, wurde der „linke“ (antikapitalistisch motivierte) Parteiflügel der NSDAP endgültig zerschlagen, als Hitler durch die Verhaftung und Ermordung möglicher innerparteilicher Rivalen (darunter seinen ehemaligen Förderer und Duz-Freund, den SA-Führer Ernst Röhm) seine zentrale Machtposition absicherte. In der NS-Propaganda wurde diese Aktion als „Niederschlagung des Röhm-Putsches“ bezeichnet.

Der Begriff Nazismus ist die eingedeutschte Version des englischen Wortes nazism, die in Deutschland jedoch kaum verwendet wird. In Deutschland wird häufig der negativ konnotierte Begriff Nazi für einen Anhänger des Nationalsozialismus verwendet.

„Machtergreifung“

In Deutschland verpasste Hitler mit der NSDAP bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 nur knapp die absolute Mehrheit und war infolgedessen gezwungen, die Koalition mit der DNVP aufrecht zu erhalten. Als Vorsitzender der stärksten Partei war er bereits fünf Wochen zuvor, am 30. Januar 1933, von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden. Obwohl die Nationalsozialisten diesen Tag als Tag der „Machtergreifung" propagierten, kam dieser Vorgang vorerst einem gewöhnlichen Regierungswechsel gleich. Der Brand des Reichstagsgebäudes in Berlin am 27. Februar 1933 veränderte jedoch die Situation. Die Nationalsozialisten behaupteten, dass der Brandanschlag ein kommunistischer Umsturzversuch sei, beschuldigten mehrere kommunistische Politiker der Mittäterschaft und schufen sich mit der bereits am Tag darauf erlassenen Notverordnung des Reichspräsidenten Hindenburg nach Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung die Möglichkeit, unter Aufhebung der garantierten Grundrechte gegen die Opposition, insbesondere die KPD, vorzugehen.

Die vollständige Machteroberung gelang den Nationalsozialisten erst durch das Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933, für das sie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Abgeordneten benötigten, welche sie durch das Verbot der KPD und einen Pakt mit dem Zentrum und der DNVP auch erlangten. Durch dieses Gesetz wurde die Weimarer Reichsverfassung praktisch beseitigt, denn der Reichstag entzog sich durch seine Zustimmung selbst die Macht, indem er die Trennung von Exekutive und Legislative aufhob und sich damit selbst überflüssig machte.

Literatur

- Götz Aly (Hrsg.): Volkes Stimme. Skepsis und Führervertrauen im Nationalsozialismus. Fischer TB Verlag, Frankfurt a. M. 2006; 224 Seiten. ISBN 3596168813 (Rezension von Harald Welzer in Die Zeit Nr. 48 vom 23.11. 2006)

- Wolfgang Benz: Geschichte des Dritten Reiches, ISBN 3-423-30882-6

- Karl Dietrich Bracher: Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus. Propyläen-Taschenbuch. Ungekürzte Ausgabe, auf der Grundlage der 7. Auflage. Ullstein, Berlin 1997, ISBN 3-548-26501-4

- Jürgen W. Falter: Hitlers Wähler, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1991

- Sebastian Haffner: Anmerkungen zu Hitler, Kindler Verlag, 1978, ISBN 3-59623489-1

- Friedrich Heer: Der Glaube des Adolf Hitler. Anatomie einer politischen Religiosität. 2. Auflage. Bechtle, Esslingen und München 1998, ISBN 3-7628-0549-0

- Ian Kershaw: : Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1989, ISBN 3-498-03462-6

- Reinhard Kühnl: Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten. Pahl-Rugenstein, Köln

- Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945, herausgegeben und kommentiert von Walther Hofer, Fischer Taschenbuch Verlag, Reihe Bücher des Wissens, Erstausgabe 1957, ISBN 3-436-00183-X

- Franz Neumann: Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944 Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M., 1984

- Gerhard Paul: Aufstand der Bilder. Die NS-Propaganda vor 1933, 2. Aufl. Bonn 1992, ISBN 3-8012-5015-6

- Michael Ruck: Bibliographie zum Nationalsozialismus, 2 Bde. m. CD-ROM, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000, ISBN 3-534-14989-0

- William L. Shirer: Aufstieg und Fall des Dritten Reiches, 2000, ISBN 3-9333-6661-5

- Henry A. Turner, Die Großunternehmer und der Aufstieg Hitlers, Siedler Verlag Berlin 1985, ISBN 3-88680-143-8

- Wolfgang Wippermann: Der konsequente Wahn. Ideologie und Politik Adolf Hitlers, Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh 1989, ISBN 3-570-03950-1

- Michael Burleigh und Wolfgang Wippermann: The Racial State. Germany 1933 - 1945, Cambridge University Press 1991, ISBN 0-521-39114-8

Siehe auch

Weblinks

- WWW Virtual Library Zeitgeschichte - Online-Katalog mit weiterführenden, zum Teil didaktischen Ressourcen zum Nationalsozialismus

- Nationalsozialismus II Informationen zur politischen Bildung (Heft 266)

- Nationalsozialismus Ausführlicher Artikel beim Arbeitskreis Shoa.de

- LEMO

- Opfer des Terrors der NS-Bewegung in Österreich 1933-1938

- Chronologische Abfolge wichtiger politischer Entscheidungen von 1933 - 1945 mit Gesetzestext

- Dokumente zum Nationalsozialismus

- Das Programm der NSDAP

- Interview mit dem Historiker Overy zum ThemaVorlage:Link FAVorlage:Link FA